中国农业自然资源的区域差异与评价

- 格式:ppt

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:19

中国的地理特点与区域发展差异中国是一个拥有丰富地理特点和广大地域区域的国家。

因此,地理因素对中国的区域发展产生了巨大影响,导致了各地之间的差异。

本文将探讨中国的地理特点以及这些特点对区域发展差异的影响。

一、地理特点1. 地形中国地形复杂多样,主要由高山、平原、盆地、丘陵和河流构成。

其中,喜马拉雅山脉、青藏高原和阿尔金山脉是中国的主要山脉。

这些山脉在一定程度上影响了中国的气候和地理条件。

2. 气候中国气候多样,主要有热带、亚热带、温带和寒带。

中国南部气候温暖潮湿,适宜农业、渔业和热带植物生长。

北方气候寒冷干燥,适宜畜牧业和小麦种植。

3. 水资源中国拥有丰富的水资源,主要集中在长江、黄河、珠江和淮河等大河流域。

这些河流为中国提供了大量的水源和灌溉资源,对农业和工业发展起到了至关重要的作用。

4. 自然资源中国是一个资源丰富的国家,拥有煤炭、石油、天然气、稀土和金属矿产等丰富的自然资源。

不同地区的自然资源分布差异较大,这对地区的经济发展产生了重要影响。

二、区域发展差异1. 东部沿海地区中国东部沿海地区发展较快,经济实力较强。

这一地区受益于良好的地理位置,便利的交通和海港条件,以及丰富的外商投资。

东部沿海地区的城市化水平高,工业和服务业发达。

2. 中部内陆地区中国中部内陆地区的发展相对滞后。

这一地区受限于地形和交通条件,发展相对困难。

然而,中部地区拥有丰富的农业资源和矿产资源,尤其是农业产值在全国占据重要地位。

3. 西部地区中国西部地区的发展相对较慢。

这一地区地势高,气候恶劣,交通不便,资源缺乏。

然而,随着西部大开发政策的实施,西部地区的基础设施和经济实力得到了提升,吸引了大量的投资和资源。

4. 北部和南部地区中国北部地区以农业为主,受寒冷气候的影响,发展相对较慢。

南部地区气候温暖,农业和渔业发达,经济发展较快。

总之,中国的地理特点对区域发展产生了深远的影响。

各地区的自然环境和资源条件的差异,以及交通和地理位置的差异,导致了中国各地之间的发展差异。

农村经济发展现状及其区域差异因素分析随着中国经济的迅猛发展,城市化进程不断加快,农村经济发展成为社会各界关注的重要问题。

本文将重点分析农村经济发展的现状以及造成区域差异的因素。

一、农村经济发展现状中国农村经济发展取得了显著的成就,农业生产能力和农民收入水平不断提高,农村基础设施不断完善,农村消费水平逐渐提升。

然而,农村经济发展也存在一些问题,如农村产业结构单一、市场规模小、现代化程度低等。

农村经济发展的不平衡和不充分成为制约因素。

二、农村经济发展区域差异分析农村经济发展的区域差异主要集中在东部、中部和西部地区。

东部地区农村经济发展相对较好,农业现代化水平高,农村基础设施完善,农民收入普遍较高。

中部地区农村经济发展相对滞后,农业产业结构单一,农民收入水平较低。

西部地区农村经济发展相对薄弱,农村基础设施建设相对滞后,农民收入水平较低。

三、自然环境因素影响自然环境因素是造成农村经济发展区域差异的重要因素之一。

东部地区自然条件优越,气候适宜,土地资源丰富,有利于发展农业。

中部地区自然条件相对一般,土地资源相对匮乏,山区较多,限制了农村经济的发展。

西部地区则存在自然灾害频繁、土地质量差等问题,制约了农村经济的发展。

四、政策支持因素影响政策支持是农村经济发展区域差异的重要原因之一。

东部地区在经济发展、农业现代化、农村基础设施建设等方面享受了更多政策支持和资金投入。

中部地区和西部地区相对较少政策支持和资金投入,导致农村经济发展滞后。

五、人力资源影响人力资源是农村经济发展的重要支撑因素。

东部地区拥有较多的高素质劳动力,人才流动性高,有利于农村经济的发展。

中部地区和西部地区人力资源相对匮乏,教育水平较低,制约了农村经济的发展。

六、文化传统和社会风尚的影响文化传统和社会风尚是农村经济发展区域差异的重要因素之一。

东部地区社会文化相对开放,农民接受新观念、新技术的能力强;中部地区和西部地区传统观念较为强烈,农村农民创新意识和创新能力较低,影响了农村经济的发展。

中国的地理与自然资源中国位于亚洲大陆东部,东临太平洋,陆地面积居世界第三位。

由于地大物博,中国拥有丰富的自然资源,这些资源的分布与地理特点息息相关。

一、地理特点对资源分布的影响中国地理上的长江、黄河、长白山脉、青藏高原等地形地势的存在,对资源的分布具有重要影响。

1. 水资源中国水资源丰富,位居世界第二。

其中,长江、黄河是中国两大重要河流。

长江是中国最长的河流,贯穿中国东部,水力资源丰富。

黄河则是中国文明的发源地,黄河流域是中国主要的农业区之一,资源利用大部分用于农业。

2. 农业资源中国拥有广阔的耕地面积,适宜的温度、降水条件以及河流的灌溉,为中国农业的发展提供了良好的条件。

南方地区气候温暖,适合种植水稻等作物;北方地区气候寒冷,适合种植小麦等作物。

此外,中国还是世界上最大的渔业大国之一,拥有丰富的渔业资源。

3. 草原资源中国北方广阔的草原地带拥有丰富的牧草资源。

草原地区气候干旱,适宜养殖牛羊等家畜。

蒙古高原是世界上最大的草原之一,也是中国重要的牧区。

4. 矿产资源中国拥有丰富的矿产资源,如煤炭、石油、铁矿石、稀土等。

山西、河北等地是重要的煤炭产区,大庆是中国石油工业的发源地。

中国也是全球最大的稀土生产国,稀土储量丰富。

此外,中国还拥有丰富的铁、铝、铜等矿产资源。

二、资源利用与保护中国丰富的自然资源是国家发展的重要支撑,但也面临着资源利用与保护的挑战。

1. 合理利用中国政府积极推行可持续发展的理念,鼓励资源的合理开发与利用。

例如,推广节能环保的技术,加强环境管理和保护,提高资源利用的效率等。

此外,中国还加大了对农业、水资源、能源等领域的投资,以提高资源利用的效率和品质。

2. 资源保护中国政府制定了一系列资源保护政策和法规,保护野生动植物、水资源、森林资源等。

加强对矿产资源的开采管理,防止过度开采与浪费。

同时,积极开展生态环境修复工作,重点保护自然生态系统的完整性和稳定性。

三、地理与自然资源的区域差异中国地域辽阔,地理与自然资源的分布也存在区域差异。

农村经济发展的区域差异性分析一、引言中国是一个农业大国,农村经济发展问题一直备受关注。

然而,在中国的农村地区,经济发展的差异性十分明显。

本文将针对农村经济发展的区域差异性进行分析,探讨其中的原因及对策。

二、人口影响人口密度是农村经济发展差异的一个重要因素。

人口集中的地区通常具有较强的劳动力资源和市场需求,因此农村经济往往相对发达。

而一些偏远地区由于人口稀少,农业发展受限,经济水平相对较低。

三、自然条件自然条件是农村经济发展的重要制约因素。

一些地方由于自然资源丰富,气候条件适宜农业种植,例如江南地区的水稻种植,使得当地的农村经济相对较好。

而一些地区地形复杂,气候恶劣,限制了农业生产和经济发展的潜力。

四、基础设施建设基础设施建设对于农村经济的发展至关重要。

一些地区由于交通和能源等基础设施的缺乏,导致农产品难以销售和加工,限制了当地农村经济的发展。

而在那些基础设施完善的地区,农产品可以更好地流通,吸引投资和人才,促进经济发展。

五、产业结构不同地区的农村经济产业结构存在差异。

一些地区依靠传统农业,农产品主要用于自给自足,缺乏多元化的产业支撑,限制了经济发展的潜力。

而一些地区通过发展农业产业化、乡村旅游等新型农业产业,实现了经济的良性循环和可持续发展。

六、政策支持不同地区政策支持力度的不同也是农村经济发展差异的重要原因。

一些地区由于政府的大力支持,投资和税收优惠等政策的扶持,农村经济得到了快速发展。

而一些地区由于政策支持力度不足,农村经济增长缓慢。

七、教育和人才教育和人才是农村经济发展的重要保障。

一些地区的教育资源丰富,高素质的人才输出,为当地经济的发展提供了有力的支撑。

而一些地区由于教育水平相对较低,人才流失严重,限制了农村经济的发展。

八、金融体系金融体系对于农村经济的发展至关重要。

一些地区由于金融机构发达,金融服务普及,农村企业和农民可以更方便地获得融资支持,推动经济的发展。

而一些地区金融体系相对薄弱,导致资金流动不畅,制约了农村经济的增长。

农村发展的区域差异与优势比较中国是一个拥有丰富农村资源的国家,农村发展的区域差异与优势比较是一个被广泛关注的话题。

本文将从农村发展差异的背景、差异的成因以及各地区农村发展的优势进行比较和分析。

一、农村发展差异的背景中国的农村面临着诸多问题,如人口老龄化、人口减少、土地荒漠化等。

同时,由于中国地广人多的特点,不同地区的农村发展面临着各自的挑战。

二、农村发展差异的成因1.地理条件:中国的地理环境具有明显的区域差异,不同地区的气候、土壤等自然条件都会对农业产出和农村发展产生重要影响。

2.经济发展水平:发达地区的经济实力相对较强,投入农村发展的资源也更多,相比之下,欠发达地区的农村发展条件较差。

3.政策支持:不同地区的政策支持力度也存在差异,一些地方政府对农村发展给予较高的关注和支持,而有的地区则相对较弱。

4.农村教育和科技支持:教育和科技水平在农村发展中起着重要的推动作用,地方教育和科技支持是否到位也是造成农村发展差异的一个重要原因。

三、农村发展的优势比较1.东部地区的优势:东部地区经济发展水平相对较高,对农业现代化的支持和资源投入也更多。

同时,东部地区相对发达的交通和基础设施网络也为农村发展提供了便利条件。

2.中部地区的优势:中部地区拥有广阔的中原农田,土地资源丰富。

同时,中部地区地理环境多样,适应不同的农业产品的种植和养殖,具有一定的综合农业优势。

3.西部地区的优势:西部地区拥有辽阔的农田和充裕的水资源,适宜发展农业。

在西部地区,农村的土地资源比较丰富,可以实现规模化的农业生产。

4.东北地区的优势:东北地区拥有较低的人均土地资源,同时农业生产的规模也相对较大,有着丰富的农产品资源和农业科技力量。

东北地区的农村发展在农业科技和大规模生产方面具有一定的优势。

四、促进农村发展的措施1.加大政策支持力度:各级政府应加大对农村发展的政策支持力度,为农村提供更多的资金和政策扶持。

2.培养人才支持:加强农村教育和科技力量的培养和支持,提高农民的素质和创新能力,推动农村发展。

中国区域发展不平衡自然条件的差异例子我国区域发展不平衡的根源1.地理位置和自然条件的差异东部地区面临海洋,地势平缓,有良好的农业生成条件,水产品、石油、铁矿、盐等资源丰富,这一地区开发历史悠久,地理位置优越,在整个经济发展中发挥着龙头作用。

中部地区位于内陆,北有高原,南有丘陵,众多平原分布其中,属粮食生产基地。

能源和各种金属、非金属矿产资源丰富,占有全国80%的煤炭储存量,重工业基础较好,地理上承东启西。

西部地区幅员辽阔,地势较高,地形复杂,高原、盆地、沙漠、草原相间,大部分地区高寒、缺水,不利于农作物生长。

西部地区开发历史较晚,经济发展和技术管理水平等远远落后于东、中部地区。

从总体上来说,我国中西部地区地质地貌复杂,自然灾害频繁发生。

尤其是西部地区,生存环境极为恶劣,既不利于人类居住,也不利于农业生产,是贫困地区贫困落后的重要原因。

2.国家政策制度上的倾向首先,国家在制度创新资源配置方面的倾向。

只有改革,才能促进发展、解放生产力、发展生产力。

中国渐进式的改革路径是以点带面,制度创新的试点都安排在东部。

中央设置经济特区是根据地理位置和当时的具体国情考虑的。

我国重大的经济制度变革,是中央在东部先设置经济特区,授予这些特区制度创新的试点权,然后再向全国推广完成。

借助制度创新,东部在很短的时间内就实现了经济腾飞。

其次是国家对外开放政策方面的倾向。

1980年到1984年,国家批准广东、厦门经济特区及14个东部沿海城市对外开放。

经济特区和沿海14个对外开放城市,作为对外开放的窗口和经济体制改革试验区充分发挥了制度创新和对外开放、招商引资的重要作用。

为了充分发挥和利用东部沿海地区已有的经济技术优势和区域优势,我国对东部沿海地区在财政、资金、投资等方面实行倾斜性优惠政策,使东部地区得到了快速发展。

3.产业结构和所有制结构方面的差距改革开放以后,我国提出了“非均衡发展战略”和区域间梯度推进策略,改变了优先发展重工业的战略,产业发展以劳动密集型和轻加工工业为指向。

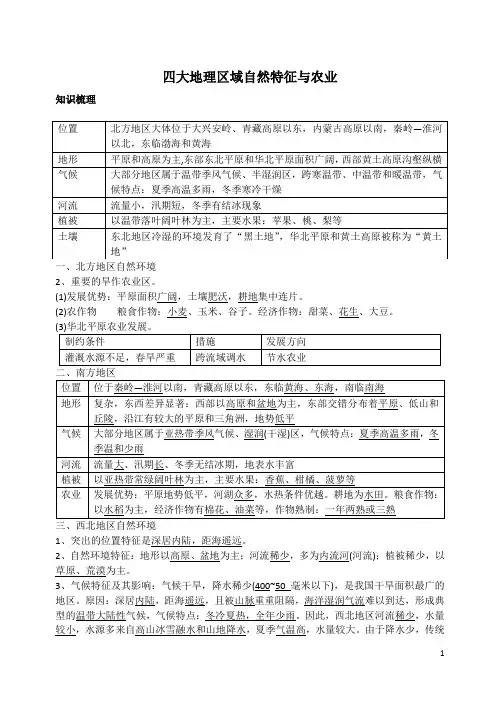

四大地理区域自然特征与农业知识梳理位置北方地区大体位于大兴安岭、青藏高原以东,内蒙古高原以南,秦岭—淮河以北,东临渤海和黄海地形平原和高原为主,东部东北平原和华北平原面积广阔,西部黄土高原沟壑纵横气候大部分地区属于温带季风气候、半湿润区,跨寒温带、中温带和暖温带,气候特点:夏季高温多雨,冬季寒冷干燥河流流量小,汛期短,冬季有结冰现象植被以温带落叶阔叶林为主,主要水果:苹果、桃、梨等土壤东北地区冷湿的环境发育了“黑土地”,华北平原和黄土高原被称为“黄土地”一、北方地区自然环境2、重要的旱作农业区。

(1)发展优势:平原面积广阔,土壤肥沃,耕地集中连片。

(2)农作物粮食作物:小麦、玉米、谷子。

经济作物:甜菜、花生、大豆。

(3)华北平原农业发展。

制约条件措施发展方向灌溉水源不足,春旱严重跨流域调水节水农业二、南方地区位置位于秦岭—淮河以南,青藏高原以东,东临黄海、东海,南临南海地形复杂,东西差异显著:西部以高原和盆地为主,东部交错分布着平原、低山和丘陵,沿江有较大的平原和三角洲,地势低平气候大部分地区属于亚热带季风气候、湿润(干湿)区,气候特点:夏季高温多雨,冬季温和少雨河流流量大、汛期长、冬季无结冰期,地表水丰富植被以亚热带常绿阔叶林为主,主要水果:香蕉、柑橘、菠萝等农业发展优势:平原地势低平,河湖众多,水热条件优越。

耕地为水田。

粮食作物:以水稻为主,经济作物有棉花、油菜等,作物熟制:一年两熟或三熟三、西北地区自然环境1、突出的位置特征是深居内陆,距海遥远。

2、自然环境特征:地形以高原、盆地为主;河流稀少,多为内流河(河流);植被稀少,以草原、荒漠为主。

3、气候特征及其影响:气候干旱,降水稀少(400~50毫米以下),是我国干旱面积最广的地区。

原因:深居内陆,距海遥远,且被山脉重重阻隔,海洋湿润气流难以到达,形成典型的温带大陆性气候,气候特点:冬冷夏热,全年少雨。

因此,西北地区河流稀少,水量较小,水源多来自高山冰雪融水和山地降水,夏季气温高,水量较大。

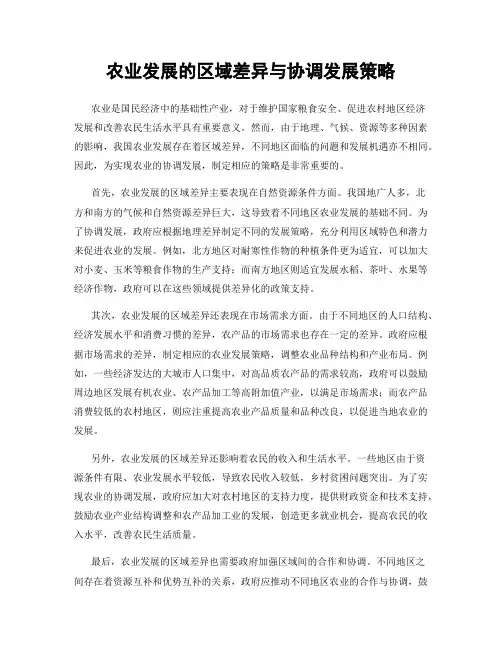

农业发展的区域差异与协调发展策略农业是国民经济中的基础性产业,对于维护国家粮食安全、促进农村地区经济发展和改善农民生活水平具有重要意义。

然而,由于地理、气候、资源等多种因素的影响,我国农业发展存在着区域差异,不同地区面临的问题和发展机遇亦不相同。

因此,为实现农业的协调发展,制定相应的策略是非常重要的。

首先,农业发展的区域差异主要表现在自然资源条件方面。

我国地广人多,北方和南方的气候和自然资源差异巨大,这导致着不同地区农业发展的基础不同。

为了协调发展,政府应根据地理差异制定不同的发展策略,充分利用区域特色和潜力来促进农业的发展。

例如,北方地区对耐寒性作物的种植条件更为适宜,可以加大对小麦、玉米等粮食作物的生产支持;而南方地区则适宜发展水稻、茶叶、水果等经济作物,政府可以在这些领域提供差异化的政策支持。

其次,农业发展的区域差异还表现在市场需求方面。

由于不同地区的人口结构、经济发展水平和消费习惯的差异,农产品的市场需求也存在一定的差异。

政府应根据市场需求的差异,制定相应的农业发展策略,调整农业品种结构和产业布局。

例如,一些经济发达的大城市人口集中,对高品质农产品的需求较高,政府可以鼓励周边地区发展有机农业、农产品加工等高附加值产业,以满足市场需求;而农产品消费较低的农村地区,则应注重提高农业产品质量和品种改良,以促进当地农业的发展。

另外,农业发展的区域差异还影响着农民的收入和生活水平。

一些地区由于资源条件有限、农业发展水平较低,导致农民收入较低,乡村贫困问题突出。

为了实现农业的协调发展,政府应加大对农村地区的支持力度,提供财政资金和技术支持,鼓励农业产业结构调整和农产品加工业的发展,创造更多就业机会,提高农民的收入水平,改善农民生活质量。

最后,农业发展的区域差异也需要政府加强区域间的合作和协调。

不同地区之间存在着资源互补和优势互补的关系,政府应推动不同地区农业的合作与协调,鼓励农产品流通和交流,促进资源的共享和互利共赢。

农业规划的区域差异特点分析农业规划是指根据特定区域的农业资源条件、经济社会发展水平和市场需求等因素,制定合理的农业发展方针和政策,并对农业经济活动进行合理布局和组织,从而实现农业可持续发展和区域经济的协调发展。

不同地区的农业规划存在着明显的区域差异特点,这主要表现在以下几个方面。

一、自然资源的差异性不同地区的自然资源条件存在着显著差异,如土地质量、气候条件、水资源、气候特点等均会对农业规划产生较大影响。

例如,北方地区多寒冷干旱气候,适宜发展小麦、玉米等粮食作物;南方地区气候温暖湿润,适宜发展水稻、茶叶等经济作物。

基于不同地区的自然资源优势,农业规划需要因地制宜,合理规划农作物种植结构,以最大程度发挥农业资源的优势和潜力。

二、基础设施的差异性农业规划中,基础设施的建设与完善对农业生产具有重要影响。

不同地区的基础设施条件存在着显著差异,如交通设施、灌溉设施、农田水利等方面。

例如,沿海地区便于海产品运输和出口,应重点规划渔业产业发展;内陆山区交通困难,应注重发展特色农业和现代农业装备的引进等。

因此,在农业规划中,需要根据基础设施的差异性,有针对性地提出相应的发展措施,确保农业生产的顺利进行。

三、农业劳动力的差异性不同地区的劳动力资源也呈现出差异性,这直接影响农业规划的效果和实施。

城市化进程推动了城乡人口流动,一些地区的农村劳动力外出务工,导致农业劳动力的短缺。

而另一些地区则存在较多的农业劳动力,需要通过农业发展来提供就业机会和增加农民收入。

因此,在农业规划中,需要根据劳动力资源的差异性,发挥不同地区的劳动力优势,提出相应的培训政策和就业创业措施,促进农业的高效发展。

四、市场需求的差异性不同地区的市场需求也存在差异性,这直接影响农业规划的重点和方向。

例如,一些地区农产品市场需求旺盛,可以发展特色农产品和高品质农产品,以满足消费者对绿色食品和健康食品的需求;而另一些地区则以粮食作物为主,需求更多注重粮食安全和食物安全。

农村经济发展的区域差异与特点近年来,随着中国乡村振兴战略的实施,农村经济发展成为社会热点话题。

然而,我们不能忽视农村经济在不同地区间存在的区域差异与特点。

本文将分析农村经济发展的区域差异与特点,并探讨产生这些差异的原因。

一、东部地区的农村经济发展东部地区因其地理位置得天独厚,经济发展相对先进,农村经济也表现出一定的特点。

首先,东部地区的农村经济更加多元化,涵盖农业、农村旅游、农产品加工等多个领域,因此农民收入相对稳定。

其次,东部地区在农村基础设施建设上投入较多,农村交通、通讯等方面有较好的保障。

然而,东部地区农村经济发展的一个突出问题是土地资源紧张,土地利用率较高,农田面积有限,给农业发展带来一定压力。

二、中部地区的农村经济发展中部地区在农村经济发展方面具有自己的特点。

首先,中部地区农村经济以农业为主导,农民依赖农业收入较为重要。

其次,由于中部地区相对欠发达,农村基础设施建设相对落后,这给农村经济发展带来了一定的困难。

然而,中部地区的农村经济也具备一定的潜力,因为这些地区的资源禀赋较好,例如农田面积广阔、水资源丰富等。

三、西部地区的农村经济发展西部地区在农村经济发展方面面临着更大的挑战。

首先,由于西部地区地势复杂,交通不便,这限制了农产品的流通和市场开拓。

其次,西部地区自然资源的分布不均衡,农村经济的发展受到一定程度的制约。

然而,西部地区同时也具备独特的优势,例如植物资源丰富、农产品品质好等,这为农村经济的发展提供了契机。

四、区域差异的原因造成农村经济发展区域差异的原因是多方面的。

首先,经济发展的不均衡导致了农村经济的差异。

东部地区由于其相对先进的经济发展水平,资源配置更优,因此农村经济相对较好;而中西部地区由于相对欠发达,农村经济较为困难。

其次,自然环境的差异也是区域差异的重要原因。

不同地区的自然资源和气候条件不同,农业发展受到不同程度的制约。

再次,政策扶持的差异也影响了农村经济的发展。

一些地方政府为了推动乡村振兴,制定了一系列有针对性的政策,这对农村经济的发展产生了积极作用。

中国各地土地资源质量差异显著

由于各地气候、生物、土壤、地形等因素的不同,导致土地资源生产力的地区差异显著。

全国土地大致可分为三大区域:东南部湿润、半湿润季风区,西北部干旱、半干旱内陆区和西南部青藏高原区。

1、东南部季风区,水热丰富、雨热同季、土壤肥沃、生物种类繁多、土地生产力高,亩均生物生产量为80~450千克。

在这占全国一半面积的土地上,生产了约90%的生物生产量。

目前集中了全国耕地和林地的92%左右,农业人口和农业总产值的95%左右,是我国重要的耕作区和林区,也是畜牧业比重最大的地区。

但由于受东南季风的影响,降水不稳定,旱涝交替出现,森林分布不均。

东南季风区内,土地资源的性质和农业生产条件差别明显:

①南方亚热带、热带地区,热量、雨量丰富,水源充沛,一年两熟到三熟,土壤显酸,生物资源丰富,但山地多、平地少,耕地不足。

②华北区地区为暖湿带,两年三熟或一年两熟,地形平坦开阔,耕地多,林地少,水源不足,多旱、涝、碱等自然灾害。

③东北地区属中温带,平原宽广,森林集中,土壤肥沃,一年一熟,大部分地区热量略显不足。

④黄土高原热量条件好,但雨水少,水源不足,地形破碎,植被稀少,水土流失严重。

2、西北内陆区,光照充足,热量比较丰富,但干旱少雨,水源少,沙漠、戈壁、盐碱地面积大。

土地自然生产力低,亩均生物生产量仅千克。

西北区东西差异明显,东半部为草原与荒漠草原,西半部为极端干旱的荒漠,无灌溉即无农业。

3、青藏高原,地势高,日照充足而热量不足,土地生产力很低,亩均生物生产量仅为20千克。

塔里木盆地区域特征一、自然地理特征1、地理位置:40°N穿过盆地中部,深居内陆,距海遥远,处于新疆南部,天山与昆仑山、阿尔金山之间.为中国最大的内陆盆地。

2、地形:是大型封闭性山间盆地,盆地地势西高东低,微向北倾。

3、气候:温带大陆性气候,降水稀少,位于暖温带,夏季热量丰富,光照充足,气温日较差和年较差大。

4、河流:以内流河为主,有中国最长的内流河塔里木河,以高山冰雪融水补给和地下水补给为主,流量小,季节变化大,冬季断流。

5、植被:植被稀少,以荒漠为主,多流动沙丘。

塔克拉玛干沙漠位于塔里木盆地中心,是中国最大的沙漠。

6、自然资源:石油、天然气资源丰富,储量大。

是我国重要的能源基地,西气东输的起点。

二、人文地理特征1、人口、城市:人口城市稀少,分布受地形和水源的影响,呈点状或带状分布。

2、农业:以山地畜牧业为主,盆地边缘和河流沿岸发展绿洲农业。

3、工业:油气资源丰富,以矿产资源开采和加工为主。

4、交通:线路较少,以公路、铁路和航空运输为主,分布在盆地边缘和山麓平坦地区。

三、生态环境问题:水资源不足;土地荒漠化;盐碱化东南丘陵区域特征一、自然地理特征1、地理位置:地处北半球中纬度南部地区,东临东海,位于长江以南、云贵高原以东。

2、地形:以丘陵为主,平原小而分散,地处我国地势第三级阶梯。

3、气候:亚热带季风气候,夏季高温多雨,冬季温暖少雨。

4、河流水文:水量大,汛期长,含沙量小,无结冰期,有水能资源,可以发展小水电。

5、植被:以亚热带常绿阔叶林为主。

6、土壤:以红壤为主,雨水淋溶作用强,肥力较低。

7、自然资源:森林资源、水资源丰富,有色金属资源丰富。

二、人文地理特征1、人口众多,城市密集。

2、农业:水田农业,水稻种植业,一年两到三熟,渔业发达,是我国重要的亚热带作物和水果产区。

3、工业:外向型经济,工业发达,经济发达。

4、交通运输:以铁路、公路运输为主,交通运输方式多样,交通便利。

5、居民生活:主食以大米为主;房屋屋顶坡度较大,有利于排水;龙舟竞赛,游泳。