岛屿物种的形成与岛屿的群落结构

- 格式:ppt

- 大小:1.88 MB

- 文档页数:15

第一章;生态学定义:生态学是研究生物及环境间相互关系的科学。

第二章:简述光的生态作用,生物如何适应?1、光强对生物的生长发育和形态建成的作用光强是光合作用能量的来源,适宜的光照能促进细胞的增大和分化,影响细胞的分裂和伸长,促进组织和器官的分化,制约器官的生长和发育速度,使植物各器官和组织保持发育上的正常比例。

光照强度影响动物的发育。

光强和体色也有一定的关系。

2、光照强度与水生植物水生植物在水中的分布与光照强度有关。

光补偿点:光的穿透性限制着海洋植物的分布,只有在海洋表层的透光带内,植物的光合作用量才能大于呼吸量。

在透光带的下部,植物的光合作用量刚好与植物的呼吸消耗相平衡,就是所谓的补偿点。

阳地(阳生或阳性)植物:在强光环境中才能生长健壮,在隐蔽和弱光条件下生长发育不良的植物。

阴地(阴生或阴性)植物:在较弱的光照条件下生长良好的植物。

潮湿、背阴的地方或林下。

耐阴性植物:介于上述两者之间,在全日照下生长最好,但也能忍耐适度的阴蔽,或是在生育期间需要较轻度的遮荫。

日照长度的变化对动植物都有重要的生态作用,由于分布在地球各地的动植物长期生活在具有一定昼夜变化格局的环境中,借助于自然选择和进化而形成了各类生物所特有的对日照长度变化的反应方式,这就是在生物中普遍存在的光周期现象。

生物和许多周期现象是受日照长短控制的,光周期是生命活动的定时器和启动器长日照植物:日照超过一定数值才开花的植物。

短日照植物:短日照短于一定数值才开花的植物,一般需要较长的黑暗才能开花。

中间性植物:在什么日照条件下都能开花。

哺乳动物的繁殖和换毛长日照动物:在温带和高纬度地区许多鸟兽在春夏之际白昼逐渐延长的季节繁殖后代。

如雪貂、野兔。

短日照动物:一些动物只有在白昼逐步缩短的秋冬之际才开始性腺发育和进行繁殖。

如绵羊、山羊和鹿。

温度对生物作用的“三基点”和积温在农业生产上和虫害预报有何意义?预测生物发生的世代数;预测生物地理分布的北界;预测害虫来年的发生程度;制定农业气候区划,合理安排作物;应用积温预报农时。

保护生物学(Conservation Biology):是现代生命科学中的一个重要分支,是研究和保护地球上的生物资源,以便人类能够持续地予以利用的科学。

狭义的岛屿:指海洋、江河或湖泊中与大陆完全隔离的、由岩石或/和土壤构成的、高潮时露出水面的部分。

广义的岛屿:自然界中任何呈孤立存在的环境类型,在保护生物学中,我们经常使用的名词为“生境岛屿”或“栖息地岛屿”(ecological island)。

岛屿生态学(Island ecology):岛屿生态学(Island ecology)是一门比较新的生态学的一个分支学科,主要研究岛屿上生活的生物与其周围环境间的相互关系、岛屿的大小与岛屿动植物群落的形成、生物的演化以及生物族群的灭绝的关系等。

岛屿效应:岛屿面积越大种数越多。

岛屿平衡理论:MacArthur和Wilson认为一个岛屿上的物种数实际上是由迁入(immigration)和灭绝(extinction)两者的平衡决定的,而这种平衡是一种动态的平衡,物种不断地灭绝或被相同的或不同的种类所替代。

栖息地异质性假说(Habitat heterogeneity hypothesis):William(1964)认为面积增加包含了更多类型的栖息地,因而应有更多的物种可以存在。

Westman(1983)和Buckley(1982)也认为物种随岛屿面积增加而增加的原因是由于栖息地增加的结果,而不是平衡假说中岛屿面积效应的结果。

随机样本假说(Random sampling hypothesis):认为物种在不同大小岛屿上的分布是随机的,大的岛屿只不过是大的样本,因而包含着较多的物种。

Dunn和Loehle(1988)指出,取样范围会影响物种数一面积的关系。

样本效应:大多数自然保护区,无论其面积大小,实际上都仅仅代表了陆地上某种景观的一个部分而非其整体,换言之,自然保护区是某种生境的一个样本。

短期岛屿化效应:随着周围生境改作农用或者以其他形式被人类利用,适宜这些物种生存的邻近生境随之消失,其结果导致那些对邻近生境有所依赖的的物种会立即消失。

生态学复习资料名词解释:第一章1.生物圈:地球上存在生命的部分称作生物圈。

2.生态学:是研究生物及环境间相互关系的科学。

3.环境:指某一特定生物体或生物群体周围一切事物的总和。

4.生态因子:是指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。

5.环境因子:指生物体外部的全部环境要素。

6.环境因子分为3类:气候类、土壤类和生物类。

7.限制因子:任何生态因子当接近或达到某种生物的耐受性极限而阻止其生存,生长,繁殖或扩散时,该因子就称为限制因子。

8.Shelford耐受性定律:任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多,即当其接近或达到某种生物的耐受限度时会使该种生物衰退或者不能生存。

9.liebig最小因子定律:植物的生长取决于处在最小量状况的食物的量。

10.贝格曼定律:个体大的动物,其单位体重散热量相对较少。

11.阿伦规律:恒温动物身体的突出部分在低温环境中有变小变短的趋势以减小散热。

12.生态最适点:在由种间竞争条件下,13.生态幅:每一个种对环境因子适应范围的大小即生态幅。

14.内稳态:即生物控制自身体内环境使其保持相对稳定的机制。

15.光补偿点:光合作用量刚好与植物的呼吸消耗相平衡之处。

16.光饱和点:在一定范围内,光合作用的效率与光强成正比,但是到达一定强度,倘若继续增加光强,光合作用的效率不仅不会提高,反而下降,这点称为光饱和点。

17.植物的光周期现象:不同长短的昼夜交替对植物开花结实的影响称为植物的光周期现象。

18.有效积温法则:生物在生长发育过程中必须从环境中摄取一定的热量才能完成某一阶段的发育,而且各发育阶段所需要的总热量是一个常数。

第二章19.种群:同种生物在特定环境空间内的个体集群。

20.21.密度:单位面积(或空间)上的个体数目。

22.单体生物:个体很清楚,各个保持基本一致的形态结构,都由一个受精卵发育而成。

23.构件生物:由一个合子发育成一套构件组成的个体。

《环境生态学》课程教学大纲一、课程基本信息课程名称:环境生态学英文名称:Environmental Ecology课程类别:专业基础课学时:48学分:3.0适用对象: 环境科学专业考核方式:闭卷考试二、课程简介环境生态学属于环境科学、环境工程等专业本科生的专业方向课。

环境生态学是生态学的一个分支,是伴随着环境问题的出现而产生和发展的新兴的综合性学科,是一门运用生态学理论,研究人为干扰下,生态系统内在的变化机制,规律和对人类的反效应,寻求受损生态系统恢复,重建和保护对策的科学。

该课程注重生态学基本原理与实际应用的结合,介绍了生态学的基本理论,重点介绍生态系统生态学;阐述了生态系统服务、人为干扰对生态系统的损伤、生态恢复、生态系统管理及可持续发展理论等。

三、课程性质与教学目的通过该课程的学习使学生掌握环境生态学的基本概念,环境生态学的形成过程及发展趋势,环境生态学的研究内容,理论,研究方法及实际应用。

了解受损生态系统变化,掌握生态系统的演替规律以及修复对策,掌握生态系统管理和可持续发展理论。

在认识和掌握生态学的基本规律的基础上,能够运用生态学理论,保护和合理利用自然资源,治理被污染和被破坏的生态环境,恢复和重建受损的生态系统,实现保护环境与发展经济的协调,以满足人类生存和发展的需要。

四、教学内容及要求第一章绪论(一)目的与要求1.掌握环境生态学、生态学的概念;2.了解环境生态学、生态学产生的背景和发展过程;3.理解环境生态学与其他关联学科的关系;4.熟悉环境生态学、生态学的研究对象和研究方法。

(二)教学内容第一节环境生态学的定义及其形成与发展1.主要内容:环境问题的产生与演变,环境生态学的定义及其发展。

2.基本概念和知识点:环境生态学,人类社会的发展与环境问题的产生及演变,环境生态学的形成与发展。

3.问题与应用(能力要求):认识当今世界环境问题产生的根源。

第二节环境生态学的研究内容与学科任务1.主要内容:环境生态学的研究内容与学科任务;2.基本概念和知识点:环境生态学的研究内容、环境生态学的学科任务及发展趋势;3.问题与应用(能力要求):了解环境生态学的主要研究内容与任务。

第五章生物群落的组成结构、种间关系和生态演替第一节生物群落概述一、生物群落的定义及特征地球上各种不同的自然条件下生活着不同生物的组合,所谓生物群落(biotic community或biocoenosis)是在一定时间内生活在一定地理区域或自然生境里的各种生物种群所组成的一个集合体。

这个集合体中的生物在种间保持着各种形式的、紧密程度不同的相互联系,并且共同参与对环境的反应,组成一个具有相对独立的成分、结构和机能的“生物社会”。

生物群落由植物群落、动物群落和微生物群落组成。

群落与环境之间互相依存、互相制约、共同发展,形成一个自然整体。

由生物群落和它们的环境构成的整体就是生态系统,或者说整个生态系统中有生命的那一部分就是生物群落。

不过,一个生态系统可能包含有若干不同等级的群落。

因此,生物群落这个概念可以用来指明各种不同大小及自然特征的生物集合。

由于环境可大可小,因此生物群落是一个非常泛指的概念。

人们将那些具有充分大的范围、其组成结构有一定的完整性(有自养成分、异养成分及营养循环功能)可独立存在的生物集合称为主要群落(major community),而将那些不能独立存在、必须依赖于邻近群落(如能量摄取来源于其他群落)的生物集合体称为次要群落(minor community)。

在自然条件下,有的群落的边界较为明显(如池塘、湖泊、岛屿)。

更多的情况是群落之间的环境梯度连续缓慢地变化,群落的边界就不明显(如陆地森林群落和草原群落之间,海洋潮间带与陆地、潮间带与浅海之间的边界)。

虽然群落间常常不存在明显的边界(其中的生物组成也不是固定不变的),但经过分析,仍然可以把它们划分开来。

所以也可将群落定义为:“群落就是出现在一个特定环境中的一群生物,它们彼此之间及其与环境之间相互作用,借助生态学调查能够与其他类群相区别”。

群落在外界条件保持相对稳定的情况下,以相对稳定的组成出现。

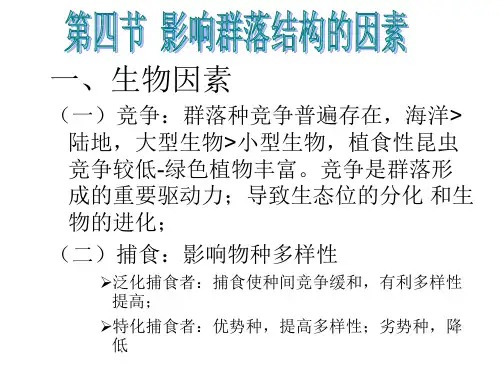

群落中各物种间产生很多相互适应的特征(动物与植物、捕食者与被食者、寄生物与寄主、竞争者、同居者等)。

群落的组成与结构群落是指生态系统中按照一定空间范围内的生物种群组合而形成的一个相对稳定的生态单位。

群落包括各种物种,它们之间存在相互作用和相互依赖关系,共同构成了一个平衡的生态系统。

群落的组成与结构主要由物种组成、物种的数量和分布、物种的相互关系等因素决定。

群落的组成:群落由多种不同的物种组成,包括植物、动物、微生物等。

植物是群落中最重要的组成部分,它们通过光合作用从阳光中获取能量,并吸收土壤中的水分和营养物质。

不同植物的存在产生了不同的植物群落,比如森林、草原、沙漠等。

动物是群落中的消费者,它们通过摄取植物或其他动物来获取能量。

动物的存在可以反映群落的结构和稳定性,包括食物链、食物网、生态位等。

微生物是群落中微小但不可忽视的组成部分,它们包括细菌、真菌、病毒等,参与物质循环、分解有机物,对群落的生态功能具有重要影响。

群落的结构:群落的结构反映了物种在空间上的分布和数量的分布。

群落的结构包括不同生物种类的数量、比例、密度和分布等特征。

物种数量的分布通常遵循物种多样性的原则,即物种丰富度和物种均匀度。

物种丰富度指的是群落中存在的物种的种类数量,物种均匀度指的是物种在空间上的分布的均匀程度。

群落结构还与物种之间的空间竞争、资源利用、共生关系等因素相关。

群落的相互关系:群落中的生物种类之间存在多种相互作用和相互依赖关系。

其中包括竞争、共生、捕食、掠食等。

竞争是物种之间争夺有限资源的过程,包括光、水、营养物质、空间等。

共生是指两个物种之间相互依存、互惠互利的关系,如植物的根部与土壤中的微生物形成的共生关系。

捕食是指一个物种捕食另一个物种以获取能量和养分,如食草动物和肉食动物之间的关系。

掠食是指强者捕食弱者的关系,如食物链中的捕食者和被捕食者。

群落的稳定性:群落的稳定性是指群落在外界环境变化时保持相对稳定的能力。

群落的稳定性主要由物种多样性、物种丰富度和物种相互关系等因素决定。

物种多样性可以提高群落的稳定性,因为物种多样性可以减少一些物种灭绝对整个群落的影响。

1.比较三类生态学研究方法的利弊。

答:生态学的研究方法可以分为野外的(田间的)、实验的和理论的三大类。

野外的研究方法是首先的,并且是第一性的。

但是采集数据时各种误差较大,而且野外条件下影响因子很多我们关注的未必就是关键性的因子,从而得出不正确结论。

实验研究是分析因果关系的一种有用的补充手段,实验研究的优点是条件控制严格,对结果分析比较可靠,重复性强,但实验室条件不可能完全模拟野外自然状态,因此这些数据的规律在野外条件下可能不成立。

利用数学模型进行模拟研究是理论研究最常用的方法。

模型研究的预测,必须通过现实来检验其预测结果是否正确,同时,也可以通过修改参数再进行模拟,使模型研究逐步逼近现实。

同样的原因,模型关注的通常也是一些因子而不是全部,结论只是近似而达不到准确。

2.生物对极端高、低温会产生哪些适应?答:生物对低温适应的生理变化表现如下:在低温下生活的植物,通常减少细胞中的水分,增加糖类、脂肪和色素等物质以降低植物的冰点,使细胞液冰点常在-5—-1°C,增加了抗寒防冻力;动物中鱼类通过依赖同功酶参与调解激活代谢来适应寒冷;生活在温带及寒带小型鸟兽之类的哺乳动物在寒冷季节通过依靠生理调节机制,增加体内产热量来增加御寒能力和保持恒定的体温,包括增加基础代谢产热和非颤抖性产热,颤抖性产热只在急性冷暴露中其非常重要作用;北方内温动物对寒冷的适应的另一种生理表现为异温性,除此之外还有迁徙和集群方面等等。

生物对高温的适应生理适应表现如下:降低细胞含水量,增加糖或盐的浓度,这有利于减慢代谢率,增加原生质的抗凝剂能力。

其次,靠旺盛的的蒸腾作用避免植物体过热。

动物对高温适应的重要途径是放松恒温性,使体温有较大幅度的波动,在高温炎热的时候,将热量储存于体内,使体温升高,等夜间环境温度降低时或躲到阴凉处后,再通过自然的对流、传导和辐射的方式将体内的热量释放出去。

3.生物对光照会产生哪些适应?答:光照有日周期和年周期的变化,日照长短对生物起了信号作用,导致生物出现日节律性的与年周期性的适应性变化其中有:1)、生物的昼夜节律;2)、生物的光周期现象:1)、植物的光周期现象:a、长日照植物 b、短日照植物c、中日照植物 d、日中性植物2)、动物的光周期现象:a、繁殖的光周期现象b、昆虫滞育的光周期现象c、换毛与换羽的光周期现象d、动物迁徙的光周期现象4.简述陆地上水的分布及规律?答:陆地上的水分布不均匀,潮湿冷空气遇冷形成降雨,降雨是陆地上重要的降水,占绝大部分,而在高纬度地区,降雪是主要的水分来源之一。

第一章绪论1.生态学的分支学科怎样划分的2.什么是环境生态学及其研究内容对象定义:环境生态学是研究人类干扰条件下,生态系统内在变化机理、规律和对人类的反效应,寻求受损生态系统的恢复、重建及保护生态对策的科学。

研究内容:人为干扰下生态系统内在变化机制和规律研究;生态系统受损程度及危害性的判断研究;各类生态系统的功能和保护措施的研究;解决环境问题的生态学对策研究3.环境生态学产生与发展过程。

4.当今世界上的主要环境问题是什么全球气候变化;臭氧层破坏和损耗;酸雨污染;土地荒漠化;森林植被被破坏;生物多样性锐减;海洋资源破坏和污染;有机物的污染5.当代环境问题的主要特点全球化;综合化;社会化;高科技化;累积化;政治化。

6.名词及术语环境问题,生态破坏,环境污染,环境生态学,环境危机,地球温暖化,臭氧层空洞,酸雨环境问题:是指人类为其生存和发展,在利用和改造自然的过程中,对自然环境破坏或污染所产生的危害人类生存的各种不利反馈。

生态破坏:不合理地开发和利用资源而对自然环境的破坏以及由此产生的各种生态效应。

环境污染:因工农业生产活动和人类生活所排放的废弃物造成的污染。

环境生态学:研究人类干扰条件下,生态系统内在变化机理、规律和对人类的反效应,寻求受损生态系统的恢复、重建及保护生态对策的科学。

环境危机:由人类生产与生活活动导致地区性、区域性,甚至全球性的环境功能的衰退或破坏,从而严重影响和威胁人类自身的生存和发展的现象。

地球温暖化:臭气层空洞:人类大量使用的氯氟烷烃化学物质(如制冷剂、发泡剂、清洗剂等)在大气对流层中不易分解,当其进入平流层后受到强烈紫外线照射,分解产生氯游离基,游离基同臭氧发生化学反应,使臭氧浓度减少,从而造成臭氧层的严重破坏。

酸雨:PH值小于的降水。

第二章生物与环境1、什么是生物的协同进化举例说明。

生物的协同进化主要是由于生物个体的进化过程是在其环境的选择压力下进行的,而环境不公包括非生物因素,也包括其他生物。