迈克尔逊干涉仪的调整与使用实验报告

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:4

迈克尔逊干涉仪实验报告数据处理篇一:迈克尔逊干涉仪实验报告迈克尔逊干涉仪的调整与应用1. 原始数据及处理1.1 测量钠光灯波长(?Na?589.3nm)不确定度计算:?A?2.48?x?mm, ?B?0.00004mm?U?d?mm U??U2U?d=4.4nm,Ur????100%=0.74%. ?N?1.2 双线的波长差:??Na?0.59nm 2.思考题及分析:2.1、为什么白光干涉不易观察到?答:两光束能产生干涉现象除满足同频、同向、相位差恒定三个条件外,其光程差还必须小于其相干长度。

而白光的相干长度只有微米量级,所以只能在零光程附近才能观察到白光干涉。

2.2、为什么M1和M2没有严格垂直时,眼睛移动干涉条纹会吞吐?答:因为没有严格垂直时,会形成一个披肩状的光学腔。

各处的光程差不相同,其干涉条纹的级数也会不同。

所以眼睛移动时,干涉条纹会吞吐。

2.3、讨论干涉条纹吐出或吞入时的光程差变化情况。

答:吞入时,光程差变小。

而吐出时,光程差则变大。

2.4、为什么要加补偿板?答:因为分束板的加入,使其中一路光束比另一光束附加了一定的光程。

所以加入与分束板厚度相同的补偿板来补偿这部分光程差。

2.5、如何设计一个实验,利用迈克尔逊干涉仪测玻璃的折射率?答:以白光发生干涉现象时,确定零光程处。

测定在光路中加入玻璃与否,白光产生干涉时M2镜移动的距离。

再根据所加入玻璃的厚度,计算出玻璃的折射率。

2.6、试根据迈克尔逊干涉仪的光路,说明各光学元件的作用,并简要叙述调出等倾干涉、等厚干涉和白光干涉条纹的条件及程序.答:分束板:将光束分为两路光束。

补偿板:补偿因分束板产生的光程差。

粗调螺丝:调节使其与M1镜大致垂直。

细调拉丝:精密调节M2镜的方位,使使其与M1M2镜的方位,镜严格垂直。

鼓轮:调节M2镜的位置,使光学腔的厚度改变。

等倾干涉:光学腔应严格平行。

等厚干涉:此时光学腔为披肩状。

白光干涉:零光程处附近。

2.7、如何利用干涉条纹“吞”、“吐”现象,测定单色光的波长? 答:数一定量的“吞”或“吐”,再根据公式??2?d?N计算。

迈克尔逊干涉仪实验报告迈克尔逊干涉仪实验报告引言:迈克尔逊干涉仪是一种经典的光学实验装置,由美国物理学家迈克尔逊于1887年发明。

该实验装置利用光的干涉现象,可以测量光的波长、光速等物理量。

本文将介绍迈克尔逊干涉仪的原理、实验过程和结果分析。

一、原理迈克尔逊干涉仪的原理基于光的干涉现象。

干涉现象是指两束或多束光波相互叠加形成干涉图样的现象。

干涉可以分为构成干涉的两束光波相位差为零的相干干涉和相位差不为零的非相干干涉。

迈克尔逊干涉仪利用相干干涉的原理进行实验。

迈克尔逊干涉仪由一束单色光源、半透半反射镜、分束镜和反射镜组成。

光源发出的光经过半透半反射镜分成两束,一束直接射向反射镜,另一束经过分束镜后反射到反射镜上。

两束光在反射镜处反射后再次经过分束镜和半透半反射镜,最终在干涉屏上形成干涉条纹。

二、实验过程1. 实验装置搭建首先,将迈克尔逊干涉仪的各个组件按照实验要求搭建好。

确保光源、反射镜、分束镜和半透半反射镜的位置和角度正确。

2. 调整干涉仪使用调节螺丝和卡钳等工具,仔细调整干涉仪的各个组件,使光束能够准确地射到干涉屏上,并形成清晰的干涉条纹。

3. 测量干涉条纹使用目镜或显微镜观察干涉屏上的干涉条纹,并使用尺子或标尺测量干涉条纹的间距。

4. 改变实验条件在保持其他条件不变的情况下,改变实验装置的某些参数,如光源的位置、波长等,观察干涉条纹的变化。

三、结果分析通过实验观察和测量,我们可以得到干涉条纹的间距和变化情况。

根据干涉条纹的间距,我们可以计算出光的波长。

通过改变实验条件,观察干涉条纹的变化,我们可以研究光的传播速度、折射率等物理量。

在实验过程中,我们还可以观察到干涉条纹的明暗变化,这与光的相位差有关。

当两束光波的相位差为整数倍的波长时,干涉条纹明亮;当相位差为半整数倍的波长时,干涉条纹暗淡。

通过观察干涉条纹的明暗变化,我们可以推断光的相位差。

四、实验应用迈克尔逊干涉仪不仅仅是一种用于测量光学参数的实验装置,还广泛应用于科学研究和技术领域。

迈克尔逊干涉仪的调整与使用姓名:赵云专业:班级:学号:实验日期:2007-9-1下午实验教室:5204 指导教师:【实验名称】迈克尔逊干涉仪的调整与使用【实验目的】1.了解迈克尔逊干涉仪的干涉原理和迈克尔逊干涉仪的结构,学习其调节方法;2.调节非定域干涉、等倾干涉、等厚干涉条纹,了解非定域干涉、等倾干涉、等厚干涉的形成条件及条纹特点;3.利用白光干涉条纹测定薄膜厚度。

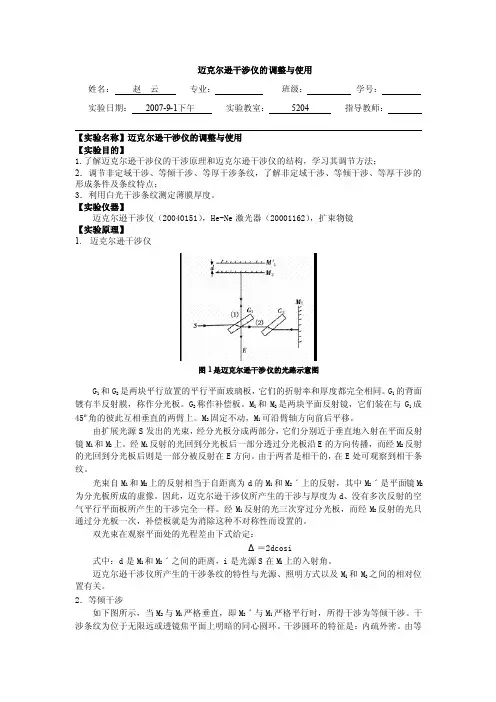

【实验仪器】迈克尔逊干涉仪(20040151),He-Ne激光器(20001162),扩束物镜【实验原理】1.迈克尔逊干涉仪图1是迈克尔逊干涉仪的光路示意图G 1和G2是两块平行放置的平行平面玻璃板,它们的折射率和厚度都完全相同。

G1的背面镀有半反射膜,称作分光板。

G2称作补偿板。

M1和M2是两块平面反射镜,它们装在与G1成45º角的彼此互相垂直的两臂上。

M2固定不动,M1可沿臂轴方向前后平移。

由扩展光源S发出的光束,经分光板分成两部分,它们分别近于垂直地入射在平面反射镜M1和M2上。

经M1反射的光回到分光板后一部分透过分光板沿E的方向传播,而经M2反射的光回到分光板后则是一部分被反射在E方向。

由于两者是相干的,在E处可观察到相干条纹。

光束自M1和M2上的反射相当于自距离为d的M1和M2ˊ上的反射,其中M2ˊ是平面镜M2为分光板所成的虚像。

因此,迈克尔逊干涉仪所产生的干涉与厚度为d、没有多次反射的空气平行平面板所产生的干涉完全一样。

经M1反射的光三次穿过分光板,而经M2反射的光只通过分光板一次,补偿板就是为消除这种不对称性而设置的。

双光束在观察平面处的光程差由下式给定:Δ=2dcosi式中:d是M1和M2ˊ之间的距离,i是光源S在M1上的入射角。

迈克尔逊干涉仪所产生的干涉条纹的特性与光源、照明方式以及M1和M2之间的相对位置有关。

2.等倾干涉如下图所示,当M2与M1严格垂直,即M2ˊ与M1严格平行时,所得干涉为等倾干涉。

干涉条纹为位于无限远或透镜焦平面上明暗的同心圆环。

迈克尔逊干涉仪的调节和使用实验报告一、仪器调节1.调整镜面平行度:首先放置迈克尔逊干涉仪的光源,然后用手将光源移动,调整反射平面镜的角度,使光线在迈克尔逊干涉仪的整个光路中都能自由传播。

2.调整分束镜:使用一张透明的玻璃片将光线分束,再观察平行光束通过分束镜后是否能刚好落在平面镜的表面上,如果不能,则需要调整分束镜的位置,直到两束光线都能够平行而且刚好敲在平面镜上。

3.调整反射镜:迈克尔逊干涉仪中的反射镜有一个活动镜面,需要调整其位置,使两束光线在平面镜上反射时能够准确地再次合成一束光线,从而形成干涉现象。

4.调整干涉条纹:最后,可以在观察屏幕上是否能够清晰地看到干涉条纹,在实验过程中可以适当调整光源的位置或者调整反射镜的倾斜角度,以获得更好的干涉效果。

二、实验使用1.实验准备:首先设置好迈克尔逊干涉仪,并确保调节好仪器,使光线能够正常穿过仪器。

2.实验操作:将待测光源置于迈克尔逊干涉仪的一个光路中,调整干涉仪中的反射镜位置,使干涉条纹清晰。

然后,改变待测光源的位置,测量干涉条纹的移动量,利用已知的反射器间距和探测器移动的距离,可以计算得到光的速度。

3.数据处理:使用测得的数据和已知的仪器参数,进行计算和分析。

根据测得的干涉条纹移动量和已知的反射器间距,利用干涉仪的原理和公式,计算得到光的速度。

5.讨论和结论:根据实验结果,对实验中的不确定因素进行讨论,并得出结论。

如果实验结果与理论值一致,说明测量方法正确并且仪器使用正常;如果存在差异,可以分析差异的原因,并进一步完善实验方法或改善仪器使用的条件。

总之,迈克尔逊干涉仪是一种常见的用于测量干涉现象的仪器,通过调节和使用可以进行光速测量、薄膜厚度测量等实验。

在进行实验操作时,需要注意仪器的准确调节和数据的准确处理,以确保实验结果的可靠性。

实验八迈克尔逊干涉仪的调节和使用实验八迈克尔逊干涉仪的调节和使用【实验目的】1.掌握迈克尔逊干涉仪的调节和使用方法;2.调节和观察迈克尔逊干涉仪产生的干涉图,加深对各种干涉条纹特点的理解。

【实验仪器和设备】迈克尔逊干涉仪、He~Ne激光器、扩束镜、小孔光阑、白炽灯、毛玻璃显示屏。

【实验原理】一、迈克尔逊干涉仪简介迈克尔逊干涉仪是一百多年前,物理学家迈克尔逊为了要测量“以太风”而设计出来的一种精密测长仪器,它是用“光的分振幅法”,将一束光分成两束相干光,经过分得很开的路径以后重新相遇而干涉的原理制成的。

由于仪器设计得巧妙,用途广泛,测量长度精密准确,为当时空前启后的发明,从而迈克尔逊获得1907年的诺贝尔奖。

实验室最常用的迈克尔逊干涉仪其原理图和结构图如图1所示。

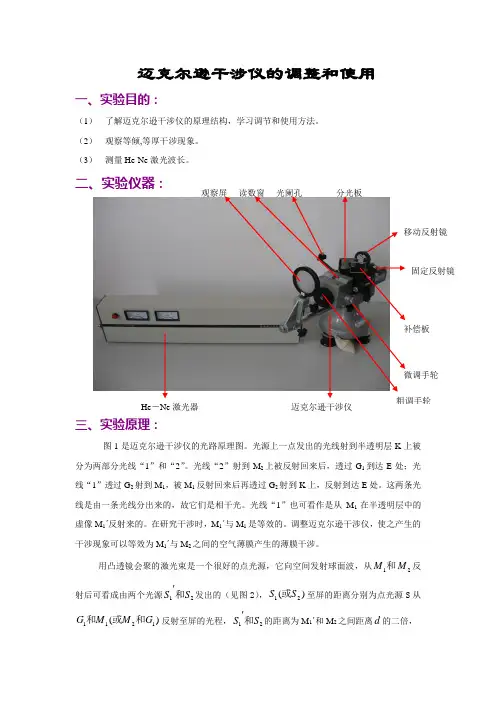

[1]底座 [2]水平调节螺钉脚 [3]导轨架 [4]丝杆 [5]拖板 [6]动镜M1 [7]调节螺钉(3只) [8]定镜M2 [9]调节螺钉 [10]水平拉簧螺钉 [11]垂直拉簧螺钉[12]分光板 P1 [13]补偿板P2 [14]粗调手轮 [15]读数窗口 [16]微调手轮 [17]米尺[18]支架杆和夹紧螺丝 [19]显示屏M1和M2是在互相垂直的两臂上旋转的两个平面反射镜,其背面各有三个调节螺旋,用来调节镜面的方位;M2是固定的,M1由精密丝杆控制,可向臂轴前后移动,其移动距离由-2-4转盘读出。

仪器前方粗动手轮值为10mm,右侧微动手轮的分度值为10mm,可估-5读至10mm,两个读数手轮属于蜗轮蜗杆传动系统。

在两臂轴相交处,有一与两臂轴各成45°的平行平面玻璃板P1 ,且在P1的第二平面是镀以半透(半反射)膜,以便将入射光分成振幅近似相等的反射光1和透射光2,故P1板又称为分光板。

P2也是一平行平面玻璃板,与P1平行放置,厚度和折射率均与P1相同。

由于它补偿了1和2之间附加的光程差,故称为补偿板。

从扩展光源S射来的光,到达分光板P1后被分成两部分,反射光1在P1处反射后向着M1前进;透射光2透过P1后向着M2前进,这两列光波分别在M1、M2上反射后逆着各自的入射方向返回,最后都到达E处,既然这两列光波来自光源上同一点,因而是相干光,在E处的观察者都能看到干涉图样。

迈克尔逊干涉仪的使用实验报告实验名称,迈克尔逊干涉仪的使用。

实验目的,通过使用迈克尔逊干涉仪,观察干涉条纹的形成原理,掌握干涉仪的使用方法,以及了解干涉仪在实际应用中的意义。

实验仪器,迈克尔逊干涉仪、激光器、反射镜、半反射镜、屏

幕等。

实验原理,迈克尔逊干涉仪利用激光经半反射镜分为两束光,

分别经过两条光路后再次汇聚在半反射镜上,形成干涉条纹。

当两

束光的光程差为整数倍的波长时,会出现明暗交替的干涉条纹。

实验步骤:

1. 调整迈克尔逊干涉仪,使激光通过半反射镜分为两束光线。

2. 调整反射镜和半反射镜的位置,使两束光线再次汇聚在半反

射镜上。

3. 在屏幕上观察干涉条纹的形成情况。

4. 调整反射镜和半反射镜的位置,改变两束光线的光程差,观

察干涉条纹的变化。

实验结果,通过调整反射镜和半反射镜的位置,观察到明暗交

替的干涉条纹,并且改变光程差时,干涉条纹的间距和明暗程度发

生变化。

实验结论,通过本次实验,我对迈克尔逊干涉仪的使用方法有

了更深入的了解,并且对干涉条纹的形成原理有了直观的认识。

同

时也明白了干涉仪在实际应用中的重要性,例如在光学测量、干涉

仪表等方面有着广泛的应用。

存在问题,在实验过程中,由于对仪器操作不熟练,调整反射

镜和半反射镜的位置花费了较多的时间,需要加强对仪器的熟悉度

和操作技巧。

改进措施,下次在进行实验前,可以提前熟悉仪器的使用方法,加强对操作步骤的理解,以提高实验效率和准确性。

实验人员签名,__________ 日期,__________。

迈克尔逊干涉仪的调整和使用实验报告迈克尔逊干涉仪的调整和使用实验报告引言:迈克尔逊干涉仪是一种重要的光学仪器,它可以用来测量光的干涉现象。

在本实验中,我们将对迈克尔逊干涉仪进行调整,并使用它来观察干涉条纹的产生和变化。

一、实验目的本实验的主要目的是熟悉迈克尔逊干涉仪的调整方法,了解干涉条纹的产生原理,并通过实验观察干涉条纹的变化。

二、实验器材1. 迈克尔逊干涉仪:包括光源、分束器、反射镜和接收屏等组成部分。

2. 平行光源:用于提供单色光源。

3. 反射镜:用于反射光线。

4. 接收屏:用于观察干涉条纹。

三、实验步骤1. 调整光源:将平行光源放置在适当位置,并调整其亮度,保证光线足够明亮。

2. 调整分束器:将分束器放置在适当位置,使得光线能够均匀地分成两束。

3. 调整反射镜:将反射镜放置在适当位置,使得其中一束光线经过反射后与另一束光线相遇。

4. 调整接收屏:将接收屏放置在适当位置,并调整其位置,使得干涉条纹能够清晰地显示出来。

5. 观察干涉条纹:调整各个部分的位置,观察干涉条纹的产生和变化,并记录下观察结果。

四、实验结果与分析通过实验观察,我们可以看到干涉条纹的产生和变化。

当两束光线相遇时,由于光的波动性,会形成干涉现象。

当两束光线相位差为整数倍的波长时,会产生明纹,而相位差为半整数倍的波长时,会产生暗纹。

通过调整反射镜和接收屏的位置,我们可以改变两束光线的光程差,从而观察到干涉条纹的变化。

在实验过程中,我们还观察到了干涉条纹的间距变化随光源波长的变化而变化。

根据迈克尔逊干涉仪的原理,当光源波长增大时,干涉条纹的间距也会增大;当光源波长减小时,干涉条纹的间距也会减小。

这是因为光的波长与干涉条纹的间距之间存在一个正比关系。

五、实验总结通过本次实验,我们学习了迈克尔逊干涉仪的调整方法,并通过观察干涉条纹的产生和变化,加深了对干涉现象的理解。

我们还发现了干涉条纹的间距与光源波长之间的关系。

这些实验结果对于进一步研究光的干涉现象和应用具有重要意义。

《迈克尔逊干涉仪的调节与使用》实验报告一、实验目的1.了解迈克尔逊干涉仪的结构原理并掌握调节方法。

2.观察等厚干涉、等倾干涉以及白光干涉。

3.测量氦氖激光的波长。

二、实验原理1.迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪是一个分振幅法的双光干涉仪,其光路如下图所示,它反射镜M1、M2、分束镜P1和补偿板P2组成。

其中M1是一个固定反射镜,反射镜M2可以沿光轴前后移动,它们分别放置在两个相互垂直臂中;分束镜和补偿板与两个反射镜均成45°,且相互平行;分束镜P1的一个面镀有半透半反膜,它能将入射光等强度地分为两束;补偿板是一个与分束镜厚度和折射率完全相同的玻璃板。

迈克耳孙干涉仪的结构如图所示。

镜M1、M2的背面各有三个螺丝,调节M1、M2镜面的倾斜度,M的下端还附有两个互相垂直的微动拉簧螺丝,用以精确地调整M1的倾斜度。

M2镜所在的导轨拖板由精密丝杠带动,可沿导轨前后移动。

M2镜的位置由三个读数尺所读出的数值的和来确定:主尺、粗调手轮和微调手轮。

在迈克尔逊干涉仪上可以实现等倾和等厚两种干涉。

为了分析方便,可将反射镜M1成像到M2的光路中。

2.He-Ne激光波长的测定如图1所示,当M1’、M2相互平行,即M1和M2相互严格垂直时,在E处可以观察到等倾干涉;在等倾干涉时,如果在迈克尔逊干涉仪上反射镜M1和M2到分束镜的距离差为d时,反射镜和M1’形成一个厚度为d的空气膜,其光程差如图2所示,当光线的入射角为i时,两反射镜反射光线的光程差为:Δ=2d cos i′=2d√n2−sin2i其中,n为两臂中介质的折射率,i和i'分别为光线入射到M2和M1上的入射角,当迈克尔逊干涉仪的两臂中介质相同时,i=i’。

当两臂中介质的折射率一定,且d不变时,光程差只取决于入射角i,在E处观察时,对于相同入射角的光,形成一个以光轴为中心的圆环。

当为波长的整数倍时是亮条纹。

由此,迈克尔逊干涉仪中,等倾干涉条纹级次是中间大外边小。

迈克尔逊干涉仪的调整和使用实验报告迈克尔逊干涉仪的调整和使用实验报告引言:迈克尔逊干涉仪是一种常用的光学仪器,被广泛应用于干涉测量、光学相干等领域。

本文将介绍迈克尔逊干涉仪的调整和使用实验报告,以帮助读者更好地理解和应用该仪器。

一、实验目的本实验的目的是通过调整迈克尔逊干涉仪的各个部件,使其能够正常工作,并实现干涉现象的观察和测量。

二、实验器材1. 迈克尔逊干涉仪主体:包括光源、分束器、反射镜、反射镜支架等。

2. 干涉图样观察装置:包括目镜、测量尺等。

三、实验步骤1. 调整光源:将光源放置在适当位置,并确保其能够发出稳定的光束。

2. 调整分束器:通过调整分束器的位置和角度,使得从分束器出射的两束光能够平行地照射到反射镜上。

3. 调整反射镜:调整反射镜的位置和角度,使得反射的光能够重新汇聚到分束器上,并形成干涉现象。

4. 观察干涉图样:通过目镜观察干涉图样,调整反射镜的位置和角度,使得干涉条纹清晰可见。

5. 测量干涉现象:使用测量尺等测量工具,对干涉条纹进行测量,以得到干涉现象的具体参数。

四、实验结果与分析经过以上调整步骤,我们成功地调整了迈克尔逊干涉仪,并观察到了清晰的干涉图样。

通过测量尺测量干涉条纹的间距,我们可以得到干涉现象的具体参数,如波长、相位差等。

在实验过程中,我们注意到调整分束器的位置和角度对干涉图样的清晰度和稳定性有很大的影响。

如果分束器位置不准确,会导致干涉图样模糊或消失;如果分束器角度不准确,会导致干涉图样的条纹不清晰。

因此,在调整分束器时需要仔细操作,确保其位置和角度的准确性。

另外,调整反射镜的位置和角度也是关键步骤。

反射镜的位置调整不当会导致干涉图样错位或形成不规则的干涉条纹;反射镜的角度调整不当会导致干涉条纹的强度变化或消失。

因此,在调整反射镜时需要注意细微的调整,并通过目镜观察干涉图样的变化,以达到最佳的调整效果。

五、实验总结通过本次实验,我们成功地调整了迈克尔逊干涉仪,并观察到了清晰的干涉图样。

105实验5-9 迈克尔逊干涉仪的调整和使用迈克尔逊干涉仪是1883年美国物理学家迈克尔逊和莫雷合作为研究“以太”漂移而设计出的精密光学仪器,在近代物理学的发展中起过重要的作用。

迈克尔逊曾用迈克尔逊干涉仪进行了“以太漂移”实验、标定米尺及推断光谱线精细结构等三项著名的实验。

第一项实验否定了“以太”的存在,从而“催生”了爱因斯坦于1905年提出的狭义相对论;第二项实验实现了长度单位的标准化,对近代计量技术的发展作出了重要贡献;迈克尔逊研究了干涉条纹可见度随光程差变化的规律,并以此推断光谱线的精细结构,这是干涉分光技术的最早工作。

迈克尔逊干涉仪原理简明,构思巧妙,堪称精密光学仪器的典范。

近代干涉仪有许多都是从迈克尔逊干涉仪的基础上发展起来的,这些干涉仪可准确测定光波的波长、微小长度和透明介质的折射率等,在近代计量技术中得到了广泛应用。

由于迈克尔逊干涉仪的设计精巧,用途广泛,迈克尔逊曾于1907年获诺贝尔物理学奖。

【实验目的】1.了解迈克尔逊干涉仪的结构、原理和调节方法。

2.利用点光源产生的非定域干涉条纹测定He-Ne 激光的波长。

3.观察面光源产生的等倾、等厚干涉条纹,了解它们的形成条件及条纹特点。

【实验器材】WSM-100型迈克尔逊干涉仪、He-Ne 激光器、毛玻璃屏、扩束镜。

【实验原理】一、迈克尔逊干涉仪的原理及结构 1. 光路迈克尔逊干涉仪是一种分振幅双光束干涉仪,光路见图5-9-1。

从光源S 发出的一束光射到分束镜1G 上,1G 板后表面镀有半反射(银)膜,这个半反射膜将一束光分为两束,一束为反射光(1),另一束为透射光(2),当激光束以与1G 成45°角射向1G 时,被分为互相垂直的两束光,它们分别垂直射到反射镜1M 、2M 上,1M 、2M 相互垂直,则经反向后这两束光再回到1G 的半反射膜上,又重新会集成一束光。

由于反射光(1)和透射光(2)为两束相干光,因此,我们可在E 方向观察到干涉现象。

实验七:迈克尔逊干涉仪的调节与使用[实验目的]1.了解迈克尔逊干涉仪的结构、原理及调节和使用方法。

2.测量单色光He-Ne 激光的波长。

[实验仪器]迈克尔逊干涉仪 H e-Ne激光器 扩束镜[实验原理]光程差为第k 级条纹对应的入射角应满足条件⎪⎩⎪⎨⎧+±=暗纹亮纹 2)12( cos 2λλθk k d k (k = 0,1,2,…) [实验内容]1.迈克尔逊干涉仪的调整(1)先调底脚螺钉使导轨水平,再调M 1使处于主尺30mm-35mm 处,使M 1与M 2到G 1的距离大致相等。

(2)点亮He-Ne 激光器,调节其高度及位置,使光束通过G 1经M 1、M 2反射后落到光屏E 上,呈现两组分立的光斑。

调节M 1和M 2镜的螺钉,改变M 1、M 2的方位,使屏上两组光斑对立重合(主要是最亮两点重合)。

这样M 1′与M 2就大致平行,在视场中就可见到干涉条纹。

2.测定He-Ne 激光波长(1)按前步骤,将扩束后激光束按图2的方向照射到分束板G 1上 ,这时可看到干涉条纹。

(2)仔细调节水平和垂直的拉簧螺钉,使干涉条纹呈圆环状。

(3)沿同一方向转动微调手轮,,沿原方向调至零,再调粗调手轮。

(4)测量时选择能见度较好、中心为亮斑或暗斑的干涉花样,调节微调手轮,当有圆形条纹冒出或湮没几个条纹时记下M 1镜的初始位置读数1d ,继续沿原方向转动微调手轮,调节50个条纹记一次读数2d ,重复此动作,测得7组数据,求得λ。

[实验数据处理]表1 迈克尔逊干涉仪测量数据 测量结果:λ= 7∑i λ= 637.1 nmλ标=632.8nm E r =|λ-λ标|/λ标×100%= 0.7% 测量次数 1 2 3 4 5 6 7 反射镜位置d 1/mm32.26534 31.51226 32.28118 31.54327 30.76345 33.34238 33.56278 反射镜位置d 2/mm32.28136 31.52825 32.29682 31.55939 30.77937 33.35824 33.57876 间距21d d d ∆=- mm0.01602 0.01599 0.01564 0.01612 0.01592 0.01586 0.01598nm 640.8 639.6 624.0 644.8 636.8 634.4 639.2实验分析1.实验结果与激光的标准波长很接近,此仪器的精度很高,测量误差很小。

精选全文完整版可编辑修改大学物理实验报告3. 实验原理(请用自己的语言简明扼要地叙述,注意原理图需要画出,测试公式需要写明)(1)迈克耳孙干涉仪的结构与光路如图5.3. 1所示为迈克耳孙干涉仪的侧视图图与俯视图,导轨7固定在一只稳定的底座上,底座由三颗调平螺丝9及其锁紧螺丝10来调平。

丝杠6螺距为1mm,转动粗调手轮2,经一对齿轮带动丝杠转动,进而带动移动镜M在导轨上滑动。

移动距离可在毫米刻度尺5上读到1 mm,在窗口3中的刻度盘上读到0.01 mm。

转动微调手轮1,经1:100的蜗轮传动,可实现微动。

微动手轮上的最小刻度为0.0001 mm,可估读到0.00001 mm 。

分光板G1和补偿板G2固定在基座上,不得强扳,且不能用手接触其光学表面。

固定参考镜(定镜)13和移动镜(动镜)11后各有三颗螺丝,用于粗调两者相互垂直,不能拧得太紧或太松,以免使其变形或松动。

固定参考镜13的一侧和下部各有一颗微调螺丝 14和15,可用来微调13的左右偏转和俯视,微调螺丝也不能拧得太松或太紧。

丝杠的顶进力由丝杠顶进螺帽8来调整。

迈克尔逊干涉仪的实验原理如图5.3.2所示。

由光源S发出一束光,射到分光板G1的半透半反膜L上,L使反射光和反射的光强基本相同,所以称G1为分光板。

透过膜层L的光束(1)经G2到达参考镜M1后,被反射回来;被反射的光束(2) 到达移动镜M2后,也被反射回来。

由于(1)、(2)两束光满足光的相干条件,各自反射回来在膜层L所在表面相遇后,就发生干涉,在E处即可观察到干涉条纹。

G2是补偿板,它使光束(1)和(2)经过玻璃的次数相同,当使用白光作为光源时,G2还可以补偿G1的色散。

M1’是在G1中看到的M1的虚像。

(2) 单色点光源等倾干涉条纹的观察及波长的测量如图5.3.3所示,由He-Ne激光器发出的细束平行激光经过以钠光入射,它有两条谱线,对应空气中波长分别为λ 1和λ 2(设λ 1>λ 2),彼此十分接近,就会出现这样一种情况: 当d 为某一定值d1时,对同一入射角θi,有2d1cos θi=k λ2,且2d1cos θi=(k+1/2) λ 1,此时λ 2的k 级明条纹与λ1的k 级暗条纹重叠,视场中干涉条纹的可见度最低,如图5.3.5所示。