高中地理必修一 大气的受热过程、热力环流

- 格式:ppt

- 大小:5.33 MB

- 文档页数:28

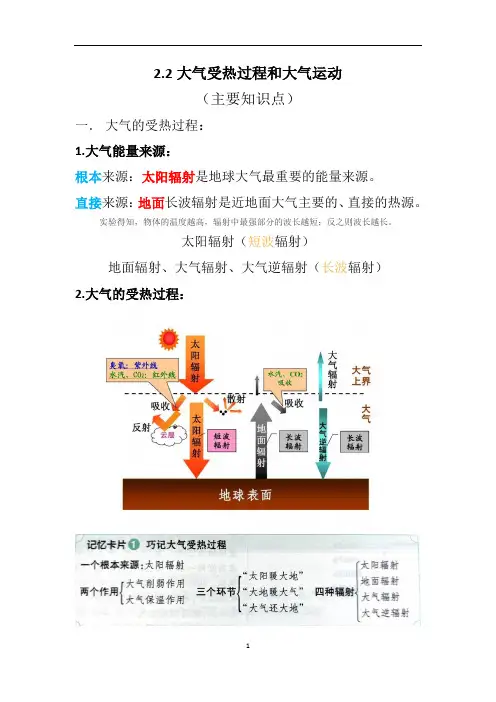

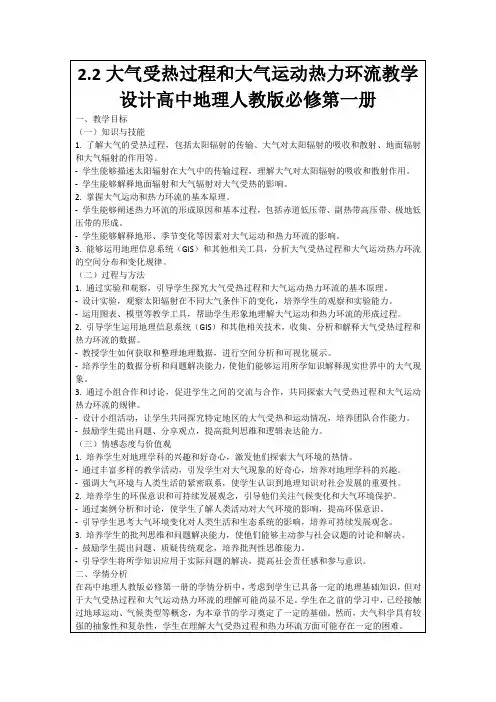

2.2大气受热过程和大气运动(主要知识点)一.大气的受热过程:1.大气能量来源:根本来源:太阳辐射是地球大气最重要的能量来源。

直接来源:地面长波辐射是近地面大气主要的、直接的热源。

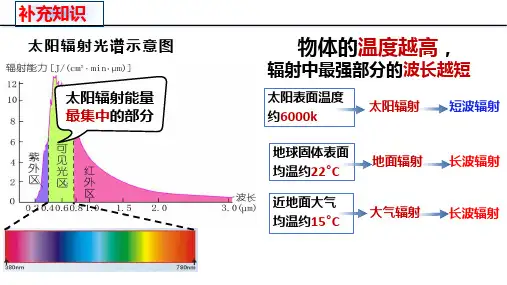

实验得知,物体的温度越高,辐射中最强部分的波长越短;反之则波长越长。

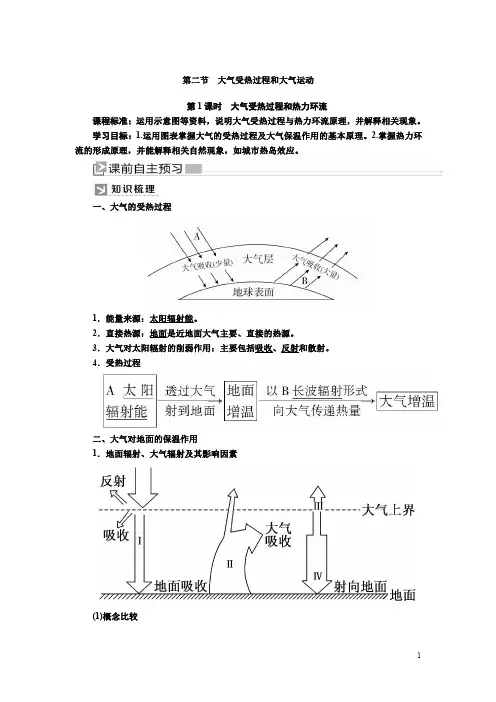

太阳辐射(短波辐射)地面辐射、大气辐射、大气逆辐射(长波辐射)2.大气的受热过程:3.大气的热力作用:(1)大气对太阳辐射的削弱作用:反射、散射、吸收(2)大气对地面的保温作用:大气逆辐射a.大气保温的成分:对流层中的水汽、二氧化碳等,吸收长波辐射的能力很强。

b.保温作用的原理:大气吸收地面辐射后,产生长波辐射,除少部分散失到宇宙空间外,大部分以大气逆辐射的形式向下射向地面,补偿了地面辐射散失的热量,从而起到保温作用。

4.大气保温作用与削弱作用的应用:大气运动有垂直运动和水平运动之分,大气的垂直运动表现为气流上升或气流下沉,大气的水平运动即是风。

二.大气热力环流:1.概念:由于地面冷热不均而形成的空气运动,称为大气热力环流。

它是大气运动的一种最简单的形式。

2.形成过程:大气受热过程总结归纳:3.相关规律——气温、气压、气流(1)两种气流运动方向:垂直运动:与冷热差异有关,受热上升,冷却下沉。

水平运动:与气压差异有关,从高压区流向低压区。

(2)三个关系:温压关系: 气流受热形成低气压,遇冷形成高气压(热低压、冷高压)风压关系:水平方向上,风总是从高压区吹向低压区。

等压面的凹凸关系:凸高凹低受热地,近地面下凹,高空上凸。

受冷地,近地面上凸,高空下凹。

等压面:是空间中气压相等的各点所组成的面。

一般情况,由于同一高度各地气压不相等,等压面在空间不是平面,而是像地形一样起伏不平。

等压线:在地图上,把同一平面上同一时间气压相等的各点用曲线连起来,这条曲线就是等压线。

4.常见实例——海陆风、山谷风、城市风三.大气水平运动——风形成风的直接原因:水平气压梯度力形成风的根本原因:冷热不均1.三个作用力:(1)水平气压梯度力气压梯度:水平方向上单位距离间的气压差。

第二章第一节冷热不均引起大气运动一、大气的受热过程(1)过程:“太阳暖地面,地面暖大气,大气还大地。

”(2)能量来源:①太阳辐射能是地球大气最重要的能量来源。

(根源)【第一句】②地面是近地面大气的主要、直接的热源。

【第二句】(3)大气逆辐射具有保温作用。

并影响温差。

【第三句】(4)温差比较:①晴天的温差比阴天大。

(晴天:白天,天空晴朗少云,反射少,太阳辐射强,气温高;夜里,天空晴朗少云,大气逆辐射弱,保温效果差,气温降得快。

因此,晴天昼夜温差大。

阴天:白天,云层对太阳辐射的反射作用强,从而削弱了到达地面的太阳辐射;夜里,天空多云,大气逆辐射强,保温效果好,气温降得慢。

所以,阴天昼夜温差小。

)②陆地的温差比海洋大。

(陆地增温快,降温快,温差大;海洋增温慢,降温慢,温差小。

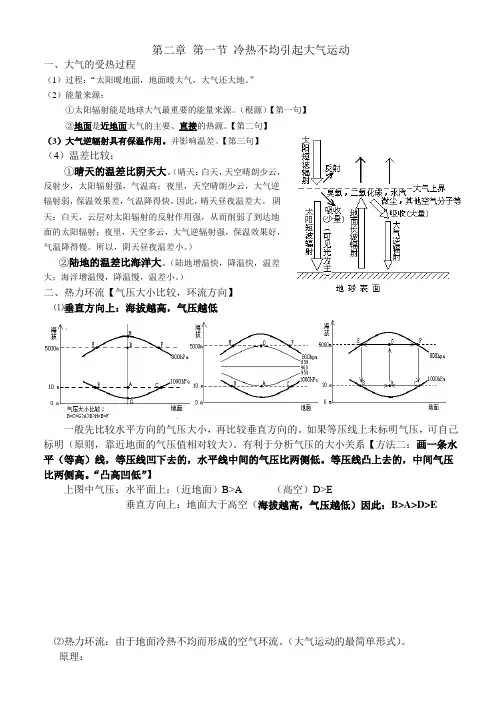

)二、热力环流【气压大小比较,环流方向】⑴垂直方向上:海拔越高,气压越低一般先比较水平方向的气压大小,再比较垂直方向的。

如果等压线上未标明气压,可自己标明(原则,靠近地面的气压值相对较大)。

有利于分析气压的大小关系【方法二:画一条水平(等高)线,等压线凹下去的,水平线中间的气压比两侧低。

等压线凸上去的,中间气压比两侧高。

“凸高凹低”】上图中气压:水平面上:(近地面)B>A (高空)D>E垂直方向上:地面大于高空(海拔越高,气压越低)因此:B>A>D>E⑵热力环流:由于地面冷热不均而形成的空气环流。

(大气运动的最简单形式)。

原理:图①:冷热不均,空气受热膨胀上升,冷却收缩下沉,引起大气垂直运动。

图②:大气垂直运动(上升、下沉),使水平方向上产生气压差异。

图③:水平气压差使大气产生水平运动。

(水平方向上:高压指向低压)三、大气的水平运动(以北半球为例,可参见地图册18页)【前三点偏向于选择题,(4)(5)两点可考综合题】(一)水平气压梯度力是产生风的直接原因。

(1)在水平气压梯度力作用下的风向:风向与水平气压梯度力的方向相同,即垂直于等压线,由高压指向低压。

第二章地球上的大气知识点总结2.1冷热不均引起的大气运动2.1.1、大气的受热过程1.能量来源(两个来源)(1)地球大气最重要的能量来源:太阳辐射能。

(2)近地面大气主要、直接的热源:地面。

2.大气对太阳辐射的削弱作用:主要包括吸收和反射。

3.受热过程太阳短波辐射透过大气射到地面⇨地面被加热并以地面长波辐射的形式射向大气⇨大气增温4.影响地面辐射大小(获得太阳辐射多少)的主要因素:纬度因素,太阳高度角的大小不同,导致地面受热面积和太阳辐射经过大气层的路程长短,是影响的主要因素,同时,它的大小受下垫面因素(反射率)和气象因素等的影响。

5.太阳辐射是短波辐射,地面辐射和大气辐射是长波辐射。

6.大气逆辐射并不只在晚上存在。

7.大气受热过程原理在生产和生活中的应用:(1)解释温室气体排放对全球变暖的影响:温室气体排放增多--吸收地面辐射增多--气温升高--全球变暖(2)在农业中的应用:利用温室大棚生产反季节蔬菜;利用烟雾防冻;果园中铺沙或鹅卵石不但能防止土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于水果糖分积累。

【昼夜温差的比较】晴天温差大于阴天,陆地温差大于海洋。

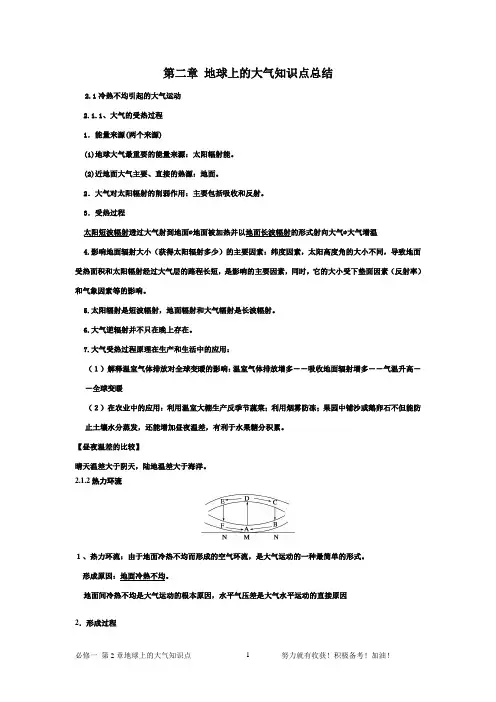

2.1.2热力环流1、热力环流:由于地面冷热不均而形成的空气环流,是大气运动的一种最简单的形式。

形成原因:地面冷热不均。

地面间冷热不均是大气运动的根本原因,水平气压差是大气水平运动的直接原因2.形成过程地面间冷热不均--空气的上升或下沉--同一水平面的气压差异--大气的水平运动【特别提醒】(1)气压高低是在同一水平面上气压高低而言的。

(2)在同一地点,气压随高度的增加尔减小。

(3)大气的垂直运动是地面冷热不均造成的,并非由气压差异造成的。

(4)大气的水平运动称为风,风总是由高气压区吹向低气压区。

3、热力环流的应用海陆风使海冰地区气温日较差减小,夏季气温低,空气较湿润,是避暑的好地方。

【“巴山夜雨”、逆温】山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,大气稳定,易造成大气污染。

其次章地球上的大气第一节:冷热不均引起的大气运动〔共 2 课时〕教学背景分析课标要求:运用图表说明大气的受热过程对课标的理解:通过案例分析和图表观看,并能运用图示法来直观地生疏理解大气受热的各个环节;落实大气温室效应及其作用、大气逆辐射的含义、大气对太阳辐射的减弱作用、大气对地面的保温作用等相应学问点。

同时在理解热力环流的根底上理解风的形成的相关学问点。

教学内容及教材分析:本节内容包括大气的受热过程、热力环流和大气的水平运动三局部内容,作为其次章的开篇,就整个章节而言,是有猛烈后续支撑作用的学问模块,大气的受热过程是学习热力环流的根底,只有正确理解地面是大气主要及直接的热源,才能正确理解热力环流的成因,而同时热力环流又是其次课时水平运动的根底。

此外,本节主要围绕“大气与人类生存进展”这一主线开放,与人类生存生活有亲热联系,即对后续必修二的农业等人文学问的学习有着重要的根底作用。

学生状况分析:1.学生的学习根底:高一学生在初中阶段已经学习了“天气和气候”的初步学问及高中必修一的第一章有关太阳辐射的学问。

2.学生的力量根底:高中学生心智日渐成熟,思维比较活泼,已经具有肯定的问题争论力量、分析推理力量、表达力量及观看力,具备自主搜集、筛选、概括、提炼相关地理信息的力量,能够对资料进展简洁的分析和归纳,也初步把握阅读相关地图和图表的技能;古怪心也比较强,对于日常生活中常见的天气现象比较感兴趣。

3.学问和力量上的差距:第一,学生虽有很多的感性生疏,但往往缺少肯定的理性思考;其次,学生对简单性和系统性的问题,在生疏上还存在着局限性,综合分析事物的力量有限,尤其是分析事物缺乏全面性,对信息的提取和对概念的理解和归纳力量稍显薄弱。

教学方法:本节课的教学方法对小组探究学习法、读图分析法、案例分析法、启发导学法、问题探究法等多种教学方法有机结合在一起,争取到达高效、和谐的课堂效果。

例如,第一,本节课课前让学生自主预备近期天气状况的数据,通过小组合作争论的方式来进展地理现象及问题的初步探究,引导学生重视学习过程,学会小组合作;其次,通过课堂演示热力环流模式图,读图分析热力环流;第三,对身边城市热岛效应、农业大棚案例的展现,让学生进一步明白温室效应,大气保温作用,以及以“雾霾”这一热点现象来说明“大气逆辐射”。