《赠刘景文》说课稿课件

- 格式:ppt

- 大小:2.20 MB

- 文档页数:18

汇报人:日期:•教材分析•学情分析•教法学法•教学过程•板书设计目•教学反思录教材分析教材的地位及作用重点难点教材的重点与难点教学目标与要求知识与技能通过讲解、讨论、赏析等方法,引导学生深入理解诗词中的意象和情感。

过程与方法情感态度与价值观学情分析学生处于小学阶段,对诗词的理解能力有限,需要教师引导和解释。

学生对直观形象的事物比较感兴趣,可以利用多媒体等辅助教学。

学生的认知特点学生的已有知识学生已经学习过一些诗词,对诗词的基本结构有一定的了解。

学生已经掌握了一些基本的语文知识,如字词、语法等。

学生的学习态度和习惯教法学法朗读指导法通过教师范读、学生自由读、小组读等多种形式,指导学生有感情地朗读诗歌,感受诗歌的情感和韵律。

直观演示法通过展示荷花、荷叶等图片,帮助学生感受荷花的美丽和季节特点,同时结合诗意进行讲解,使学生更直观地理解诗意。

问题引导法通过设置问题,引导学生思考诗歌的意境、情感和表达方式,帮助学生深入理解诗歌。

教法选择及依据学法指导及依据合作学习法探究学习法自主学习法以学生为主体多种教学方法的组合与教学内容相匹配教学方法的优化组合教学过程通过引导学生观看与诗歌内容相关的图片或视频,激发学生对本课的兴趣。

明确目标引导学生了解本课的主题和目标,明确学习的重点和难点。

激发兴趣导入新课VS新课教学030201口头练习让学生口头表达对诗歌的理解和感受,提高其口头表达能力。

要点一要点二书面练习布置与诗歌相关的写作或翻译练习,检验学生对诗歌的理解和掌握程度。

巩固练习回顾内容回顾本课学习的重点和难点,总结学生的学习成果。

拓展延伸引导学生思考与本课相关的其他问题或话题,拓展学生的视野和思维。

归纳小结板书设计设计思路板书布局以黑板中央为诗歌主题区域,标注诗歌标题、作者及创作背景。

在主题区域左右两侧,设计相应的板书内容,如重点字词、诗句解析、诗人情感等。

板书布局要清晰明了,方便学生记录和回顾。

板书内容及作用教学反思03教学方法得当成功之处01教学目标明确02激活学生的前知不足之处讲解方式单调学生参与度不高增加讲解的变化在后续的课程中,可以通过增加讲解的变化,例如使用案例、演示等方法,帮助学生更好地理解内容。

《赠刘景文》PPT课件•诗人与作品背景•诗歌内容解析•诗歌中的情感表达•苏轼其他代表作品欣赏•诗歌在文化传承中的意义•课堂互动环节目录CONTENTS01诗人与作品背景苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,北宋著名文学家、书法家、画家、政治家。

他在诗、词、散文、书法、绘画等方面都有很高的成就,是唐宋八大家之一。

苏轼的诗歌内容广泛,风格豪放,充满个性和创造力,对后世影响深远。

苏轼生平及成就《赠刘景文》是苏轼的一首七言绝句,写于元祐五年(1090)初冬。

当时苏轼在杭州任知州,刘景文是他的好友,两人交情深厚。

这首诗是苏轼为送别刘景文而作,表达了对友人的深厚情谊和美好祝愿。

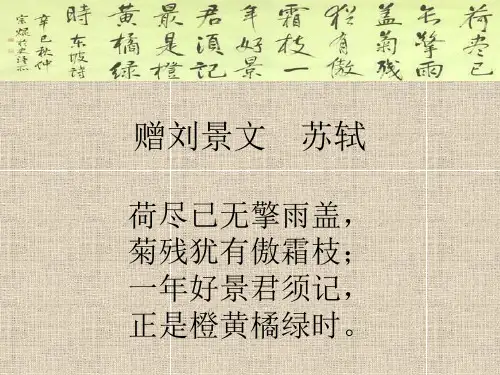

《赠刘景文》创作背景诗中通过描绘荷尽菊残的萧瑟景象,衬托出橙黄橘绿的丰收景象,以此比喻友人的高尚品质和卓越才华。

诗人用充满感情的笔触,表达了对友人的赞美、敬仰和祝福,展现了他们之间深厚的友谊。

《赠刘景文》以送别为主题,表达了诗人对友人的深厚情谊和依依惜别之情。

诗歌主题与情感表达02诗歌内容解析整体结构梳理诗歌背景介绍简要介绍诗人苏轼及与刘景文的交往背景。

篇章结构分析分析诗歌的起承转合,梳理整体脉络。

诗句逐句解读对每一句诗进行详细的解读,帮助理解诗歌含义。

从诗歌中提炼出关键意象,如“荷尽”、“菊残”、“橙黄橘绿”等。

意象的提取意象的象征意义意象与情感的关联分析这些意象在诗歌中的象征意义,如季节变迁、人生阶段等。

探讨意象与诗人情感表达之间的内在联系。

030201关键意象解读分析诗歌中使用的修辞手法,如对偶、比喻、拟人等。

修辞手法运用探讨诗人在表现情感、描绘景物等方面的高超技巧。

表现技巧探讨鉴赏苏轼诗歌的独特风格,如豪放洒脱、意境深远等。

诗歌风格赏析艺术手法鉴赏03诗歌中的情感表达描绘了与友人分别的场景,表达了诗人内心的依依不舍之情。

通过描写自然景物,如“长亭外,古道边,芳草碧连天”,烘托出离别的氛围,增强了诗歌的感染力。

运用比喻、拟人等修辞手法,生动形象地表现了离别的痛苦和无奈。

小学语文赠刘景文备课课件CONTENTS •课文背景与作者简介•文本解读与赏析•知识点梳理与教学方法探讨•学生情感态度价值观培养•拓展延伸与跨学科融合•课堂总结与作业布置课文背景与作者简介01苏轼(1037年-1101年),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。

北宋著名文学家、书法家、画家、政治家。

苏轼在诗、词、散文、书法、绘画等方面都有很高的成就。

他的诗歌题材广泛,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格。

苏轼的散文著述宏富,豪放自若,为“唐宋八大家”之一。

他的书法被誉为“苏、黄、米、蔡”四大家之一。

诗人苏轼生平及成就《赠刘景文》是苏轼的一首七言绝句,写于元丰五年(1082年),时苏轼因“乌台诗案”被贬至黄州。

这首诗是苏轼赠给好友刘景文的,表达了对友人的思念之情和对人生的感慨。

诗中的“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝”等句,既描绘了秋末冬初的萧瑟景象,又寓意着人生的无常和坚韧不拔的精神。

《赠刘景文》创作背景苏轼与刘景文是好友,两人交往密切,常有诗词唱和。

刘景文是苏轼的同乡和同僚,两人志同道合,互相欣赏。

在苏轼被贬黄州期间,刘景文曾前来探望,并给予苏轼很大的精神支持。

两人的友谊在困境中得到了加深。

苏轼与刘景文关系探讨文本解读与赏析02《赠刘景文》篇章结构和写作特点篇章结构全诗共四句,每句七个字,属于典型的七言绝句。

诗歌以景起兴,通过描绘秋末冬初的萧瑟景象,表达对友人的劝勉之情。

写作特点苏轼运用借景抒情、寓情于景的手法,将离情别绪融入景物描写中,使诗歌意境深远。

同时,诗歌语言凝练,音韵和谐,展现出苏轼卓越的诗词才华。

诗中意象描绘与审美体验意象描绘诗中通过“荷尽”、“菊残”、“橙黄”、“橘绿”等意象,描绘出一幅秋末冬初的萧瑟景象,营造出一种凄凉、感伤的氛围。

审美体验读者在欣赏诗歌时,可以通过想象和联想,将诗歌中的意象转化为具体的画面和情境,从而感受到诗人的情感世界和审美体验。

同时,诗歌中的音韵和节奏也能给读者带来愉悦的审美感受。