法概念与法律的规范性

- 格式:doc

- 大小:80.50 KB

- 文档页数:12

《法理学》辅导(14)法律规范法律规范的概念和特征:概念:见教材P189特征:国家意志性;规范性;同一性;逻辑性法律规范的结构每一法律规范由行为模式和法律后果两个部分构成。

行为模式大体上可以分为三类:可以这样行为;应该这样行为;不应该这样行为。

这三种行为规范也就意味有三种相应法律规范:授权性法律规范;命令性法律规范;禁止性法律规范。

后两类法律规范可合成为义务性规范,即通常所说的“行令禁止”。

法律后果一般是指法律对具体法律意义的行为赋予某种结果。

它大体上可分为两类:1、肯定性法律后果,即法律承认折中行为合法、有效并加以保护以至奖励。

2、否定性法律后果,即法律上不予承认、加以撤消以至制裁。

法律规范的分类法律规范按其本身性质可以从不同角度加以分类。

中外法理学中,在法律规范的分类上有不同的分类法。

这里暂且提出以下四种分类。

第一,前面所讲的,按照行为模式的不同,分为授权性、命令性和禁止性三种法律规范,或者分为授权性与义务性(行令禁止)两种,这里讲的授权包括授予权利或授予权力。

第二、调控性规范和构成性规范。

这两种规范的区别标准是特定行为以前是否有调整规范。

第三、强行性规范与任意性规范。

划分强行性和任意性是从所保护权益(公益或私益)、法律效力的强弱等角度出发的,授权性和义务性的划分主要是从不同行为模式的角度出发的。

第四、确定性规范、委托性规范和准用性规范。

这是从法律规范内容是否确定来划分的。

1、确定性规范,即明确规定一定行为规范,不必再援用其他规范;2、委托性规范,即这种规范并未规定行为规范,而规定委托(授权)其他机关加以规定;3、准用性规范,即并未规定行为规范,而规定参照、援用其他法律条文或其他法规。

《法理学》辅导(15)法的体系法律体系、法律部门1、本书所指的法律体系,就是一国或一地区现行法律规范按不同的法律部门,构成一个有机联系的整体,即部门法体系。

2、部门法又称法律部门,是指一个国家根据一定的原则和标准划分的本国同类法律规范的总称。

法学概论的重点笔记谷春德一、法的概念与特征概念:法就是由国家制定或认可,并由国家强制力保证实施的具有普遍效力的行为规范体系。

特征:(1)法就是调整人们的行为或社会关系的规范,具有规范性。

(2)法就是由国家制定或认可的。

体现了国家对人们行为的评价,具有国家的意志性。

(3)法就是由国家强制力为最后保证手段的规范体系,具有国家强制性。

(4)法具有普遍性。

(5)法就是由一定的社会物质生活条件所决定的。

(6)具有程序性。

二、权利与义务概念:权利与义务就是法的最核心的内容与要素,就是贯穿于法的各个领域、各个环节、各个法律部门与法的运动过程的法律现象,就是法最基本的范畴。

权利与义务代表了不同的法律精神。

权利的概念:(1)指公民依法应享有的权力与利益;(2)就是指法律赋予人实现其利益的一种力量;(3)制国家通过法律规定,对法律关系主体可以自主决定作出其中一种行为的许可与保障手段。

义务的概念:(1)它就是指义务人必要行为的尺度或范围;(2)它就是指人们必须履行一定作为或不作为的法律约束;(3)它就是指人们实施其中一种行为的必要性。

权利与义务的关系:(1)结构上的相关关系,即对立统一关系。

一个表现利益,一个表现负担;一个就是主动的,一个就是受动的。

(2)数量上的等值关系,一个社会的权利总量与义务总量总就是相等的。

(3)功能上的互补关系,权利直接体现法律的价值目标,义务保障价值目标与权利的实现义务有助于建立秩序,权利有助于实现自由。

(4)价值意义上的主次关系,权利与义务何者为本位,在历史上就是变化着的。

三、法律关系概念:就是法律规范在调整社会关系的过程中所形成的人们之间的权利与义务关系。

特征:(1)法律关系就是一种合法的关系(2)法律关系就是体现意志性的特殊社会关系;溉体现国家意志,也体现当事人的意志.(3)法律关系就是具体的权利与义务关系。

法律关系的构成:(1)主体,即权利的享有者与义务的承担者,包括公民、法人与非法人单位、国家。

1、法律概念:是法的现象,法的实践的理论化的重要表现形式,是人们对法的现象的实践进行分析、归纳、概括,抽象出它们的共同特性而产生的具有法定价值的权威性范畴。

2、法律原则:法律原则是法律制度的基础性真理或原则,是其他法律要素基础或本源的综合性规则或原理,是法律行为,法律程序,法律决定的决定性规则。

3、法律事实:法律事实是指由法律规定的,能够引起法律关系产生,变更和消灭的条件或依据。

4、立法体制:是指国家的立法权体系以及立法机构的设置体系,主要是关于行使立法权的制度,具体是在一个国家中,哪些国家机关有制定,认可,修改,废止法律和其他规范性法律文件,其核心问题是立法权限的划分,特别是中央和地方的立法权限的划分。

5、英美法系:英美法系是以英国中世纪至资本主义时期的普通法为基础和传统而发展起来的一些国家和地区法的总称。

6、法律责任:法律责任是指由于实施了违法行为、违约行为或出现了不属违法、违约的某些法律事实而使责任主体应当承担的不利法律后果。

7、法律体系:也称法的体系,简称法体系,是一国以所有现行法为基础,按照一定的结构和标准所形成的,作为一个有机统一体存在的法的整体;是一国全部现行法律规范按不同法律部门分类组合而成的有机统一体。

8、民法体系:指大陆体系,是以古罗马法为传统而发展起来的一些国家和地区法的总称。

9、法的规范性:法律以人的行为作为调整对象加以调整,这种调整是一种规范性调整。

10、法的价值:指法这个客体(制度化的对象)对满足个人、群体、社会或国家需要的积极意义,或指法律满足人类生存和需要的基本性能,即法对人的有用性。

11、法系:一般是指依据法的历史传统和某些形式上的特点作为标准对法所作的分类,是若干个国家和特定地区具有某种共性或共同传统的法律体系的总称。

12、法的规范作用:指法律对人的行为或社会关系发生影响的手段和方式。

13、法律效力:也称法的效力,通常有广义和狭义两种理解。

从广义上说是法对其所指向的人们的法律强制力或法律约束力的统称。

法理学知识点总结之法的概念法理学知识点总结之法的概念导语:笔者对国家统一法律资格考试的八大部门法的重要知识点和经典例题举行了汇总,希翼可以给小伙伴们提供一点帮助。

由于内容太多,因此每篇文章惟独一两个知识点,如有需要能够关注笔者系列文章。

一、法的概念的争议关于“法律是啥?”那个咨询题,人们的看法别尽一致。

大致而言,推断一具规范究竟是别是法律有三个标准:(1)是否权由威性立法机关制定。

(2)其内容是否符合道德规范。

(3)该规范是否具有社会实效。

基于对以上咨询题的别同回答,能够把法学划分为两大阵营:从上表能够看出:(1)实证主义与非实证主义的全然分歧在于对“法律是别是必须符合道德(法律与道德之间有无内在的必定的联系)”那个咨询题的认识有关。

(2)实证主义以为法律与道德之间没有必定联系,实证主义思考两个要素:权威性制定和社会实效。

大多数实证主义者以这两个要素的结合作为定义法的概念的标准,既然是两个要素的结合就有一具以何者为要紧要素的咨询题,依据对这两个要素强调的程度别同,实证主义法学阵营能够做进一步的区分:①分析法学(也叫分析实证主义法学):以权威性制定为首要要素或唯一要素。

其主张如下图:②法社会学(含现实主义法学):以社会实效为首要因素或者唯一要素。

其主张如下图:现实主义法学以为:真正法律存在于法官的判决中,纸面上的法律仅仅是对法官将要做啥的预测(霍姆斯)。

(3)非实证主义法学:以内容的正确性何必备要素,别排除其他要素。

①自然法学派:以内容的正确性(法律的内容是否符合正义)为唯一要素。

其主张如下图:②第三条道路(综合法学派):假如既思考内容的正确性,又思考权威性的制定和社会实效,则该学派被称为超越自然法学和分析法学的第三条道路,代表人物如阿列克西。

【帆哥提示】自然法学看道德,别道德的别是法。

分析法学看来源,出自国家才是法。

法社会学看实效,有实效的基本上法。

【真题示例】“法学作为科学无力回答正义的标准咨询题,因而是别是法与是别是正义的法是两个必须分离的咨询题,道德上的善或正义别是法律存在并有效力的标准,法律规则不可能因违反道德而丧失法的性质和效力,即使那些同道德严峻对抗的法也还是是法。

法律原则与法律概念法律是人类社会的重要组成部分,是社会秩序的基石。

在法律领域,法律原则和法律概念是我们理解和运用法律的关键要素。

本文将探讨法律原则和法律概念的定义、区别以及它们在法律实践中的重要性。

一、法律原则的定义与特点法律原则是指在法律体系中起导向和指导作用的基本观念和规范性原则。

它代表了法律的价值追求和理想状态,体现了法律的公正、公平和效益。

法律原则具有以下特点:1.普遍性:法律原则适用于各个法律领域,无论是刑法、民法还是行政法都有其普遍适用性。

2.稳定性:法律原则是相对稳定的,具有较长的生命力和相对确定性,不易随着时间和社会变迁而改变。

3.指导性:法律原则具有指导性和决策性作用,它们为法官、律师和公民提供了解释法律和判断案件的准则。

二、法律概念的定义与特点法律概念是法律体系中的基本概念和术语,它们用于界定法律事实和规范,帮助人们理解和适用法律。

法律概念具有以下特点:1.多样性:法律概念涵盖了各种各样的法律对象和内容,如人权、所有权、过失、侵权等等。

2.准确性:法律概念具有相对准确的定义和内涵,以确保司法实践和法律适用的一致性和公正性。

3.可塑性:法律概念在一定程度上具有可塑性,可以根据社会和法律的发展而进行解读和修正。

三、法律原则与法律概念的关系法律原则和法律概念在法学中常常被提及,它们之间存在一定的关系和区别。

法律原则是法律的基本导向和理念,是法律实施和判断的依据;而法律概念是法律中的具体概念和术语,帮助解释法律和规范行为。

二者相辅相成,在法律实践中相互影响。

四、法律原则与法律概念在法律实践中的重要性法律原则和法律概念在法律实践中都具有重要作用,对于维护社会秩序和保障公民权益非常关键。

1.法律原则:法律原则在法律实践中起着指导性和决策性的作用,它们为法官、律师和公民提供了解释和适用法律的准则。

法律原则的正确运用,有助于提高司法判决和行政决策的公正性和合理性。

2.法律概念:法律概念在法律适用中帮助解释和界定法律事实和规范。

法律法规规章规范性文件的区别法律法规、规章和规范性文件是法律体系中的重要组成部份,它们在法律实施和社会管理中起着不同的作用。

下面将详细介绍它们的区别。

一、法律法规法律法规是国家立法机关制定的具有普遍约束力的规范性文件,是国家行使立法权的产物。

法律法规通常由全国人民代表大会及其常务委员会制定,具有最高的法律效力。

法律法规的制定程序普通包括立法倡议、立法研究、立法草案、立法审议、立法公告等环节。

法律法规的内容涵盖了国家的基本制度、权利和义务等,是国家行政机关和司法机关依法执法的依据。

例如,我国的《刑法》、《民法典》、《劳动法》等都是具有法律效力的法律法规。

二、规章规章是由国家行政机关制定的具有普通约束力的规范性文件,是对法律法规的进一步细化和补充。

规章的制定权普通由国务院及其各部委、地方各级人民政府行使。

规章的制定程序普通包括起草、征求意见、审议、发布等环节。

规章的内容主要涉及行政管理、行政执法、行政许可、行政处罚等方面的具体规定。

例如,我国的《环境保护法实施条例》、《食品安全法实施办法》等都是具有规章效力的文件。

三、规范性文件规范性文件是指由国家行政机关或者其他组织制定的对特定行业、领域或者群体具有约束力的规范文件。

规范性文件的制定权由行政机关、行业协会、社会组织等行使。

规范性文件的制定程序普通包括起草、征求意见、审议、发布等环节。

规范性文件的内容主要涉及行业标准、技术规范、管理办法、操作规程等。

例如,我国的《建造设计规范》、《食品安全操作规范》等都是具有规范性文件效力的文件。

四、区别1. 立法主体不同:法律法规由国家立法机关制定,规章由国家行政机关制定,规范性文件由行政机关或者其他组织制定。

2. 法律效力不同:法律法规具有最高的法律效力,规章具有普通约束力,规范性文件具有对特定行业、领域或者群体的约束力。

3. 制定程序不同:法律法规的制定程序相对较为严格,包括立法倡议、立法研究、立法草案、立法审议、立法公告等环节;规章和规范性文件的制定程序相对简化,包括起草、征求意见、审议、发布等环节。

法律_法规_规章_区别标题:法律、法规与规章的区别引言概述:法律、法规和规章是法律体系中的重要组成部份,它们在法律实施和社会管理中发挥着不同的作用。

虽然它们都是法律的一种形式,但在适合范围、制定程序和效力等方面存在一些不同之处。

本文将详细阐述法律、法规和规章的区别。

一、法律的特点和作用:1.1 法律的定义和适合范围:法律是国家或者地区制定并由国家强制执行的一种规范性文件,适合于全国或者特定地区的所有人。

1.2 法律的制定程序:法律的制定通常需要立法机关进行讨论、审议和表决,并经过国家主席或者国家元首的签署才干生效。

1.3 法律的效力和权威:法律具有最高的法律效力,对所有公民和法人都具有约束力,违反法律将会受到相应的法律制裁。

二、法规的特点和作用:2.1 法规的定义和适合范围:法规是由行政机关制定的具有普遍约束力的规范性文件,适合于全国或者特定领域的行政行为。

2.2 法规的制定程序:法规的制定通常需要行政机关进行研究、起草、公开征求意见和审议,并经过行政主管部门的批准后才干生效。

2.3 法规的效力和权威:法规具有约束力,对行政机关和公民都有规范作用,违反法规将会受到相应的行政处罚。

三、规章的特点和作用:3.1 规章的定义和适合范围:规章是由行政机关或者其他组织制定的具有约束力的规范性文件,适合于特定领域或者特定群体。

3.2 规章的制定程序:规章的制定通常需要相关组织进行研究、起草、公开征求意见和审议,并经过主管部门的批准后才干生效。

3.3 规章的效力和权威:规章具有约束力,对特定领域或者特定群体的行为有规范作用,违反规章将会受到相应的行政或者组织处罚。

四、法律、法规和规章的关系:4.1 法律与法规的关系:法规是法律的具体化,是法律的一种补充和细化,具有更具体的适合范围和规定。

4.2 法规与规章的关系:规章是法规的具体化,是法规的进一步细分和细化,具有更具体的适合范围和规定。

4.3 法律与规章的关系:规章在法律的框架下制定,是法律的具体实施细则,具有更具体的适合范围和规定。

法律_法规_规章_区别标题:法律、法规、规章的区别引言概述:在社会生活中,法律、法规、规章是我们经常听到的名词,它们都是对行为规范的一种体现。

然而,很多人对这三者之间的区别并不清楚。

本文将从法律、法规、规章的定义、性质、制定机构、适用范围和效力等方面进行详细解析,帮助读者更好地理解这三者之间的关系。

一、法律的特点:1.1 定义:法律是国家制定的具有普遍约束力的规范,是国家行为的基本准则。

1.2 性质:法律是最高的法规,具有最高的法律效力,具有普遍适用性。

1.3 制定机构:法律由国家的最高立法机关制定,如国家人大及其常委会。

二、法规的特点:2.1 定义:法规是由国务院及其部门制定的具有普遍约束力的规范。

2.2 性质:法规是在法律的基础上制定的次级法规,具有一定的法律效力,适用范围相对较窄。

2.3 制定机构:法规由国务院及其部门制定,具有一定的行政性质。

三、规章的特点:3.1 定义:规章是由地方各级政府或者部门制定的具有约束力的规范。

3.2 性质:规章是在法律和法规的基础上制定的地方性规范,适用范围更为具体。

3.3 制定机构:规章由地方各级政府或者部门制定,具有地方性的特点。

四、三者之间的关系:4.1 法律、法规、规章之间存在着层级关系,法律是最高法规,法规是次级法规,规章是地方性法规。

4.2 法律是法规和规章的依据和基础,法规是对法律的具体化和细化,规章是对法规的具体落实。

4.3 三者之间相互衔接、相互制约,共同构成了完整的法律体系。

五、总结:通过以上分析可以看出,法律、法规、规章在我国法律体系中各自具有不同的地位和作用,但又相互联系、互为依存。

了解这三者之间的区别对于我们正确理解法律规范、维护自身权益具有重要意义。

希望读者在日常生活中能够更加注重法律法规的遵守,做一个守法良民。

法律、法规、规章区别标题:法律、法规、规章区别引言概述:在法律体系中,常常听到法律、法规、规章这几个名词,它们在法律层面上有着不同的含义和作用。

本文将分别从法律、法规、规章的定义、制定机构、适用范围、效力层级和具体内容等方面进行详细解析,帮助读者更好地理解这些法律概念的区别。

一、法律1.1 定义:法律是由国家制定的具有普遍约束力的规范性文件,规定了社会成员之间的权利和义务。

1.2 制定机构:法律由国家的立法机关制定,如国家人大及其常委会。

1.3 适用范围:法律适用于整个国家的领土范围,具有普遍性和强制性。

二、法规2.1 定义:法规是由政府机关或者具有法定权力的组织制定的具有约束力的规范性文件,是对法律的具体细化和补充。

2.2 制定机构:法规由政府机关或者具有法定权力的组织制定,如国务院及其各部委。

2.3 适用范围:法规适用于具体的行政管理领域,用于规范行政机关的行为。

三、规章3.1 定义:规章是由行政机关制定的具有约束力的规范性文件,是对法规的具体细化和实施。

3.2 制定机构:规章由行政机关制定,如地方政府及其下属部门。

3.3 适用范围:规章适用于具体的行政管理领域,用于规范行政机关的具体操作。

四、效力层级4.1 法律的效力最高,具有普遍约束力,其他法规和规章不得与法律相抵触。

4.2 法规的效力次于法律,但高于规章,具有一定的约束力。

4.3 规章的效力最低,仅适用于具体的行政管理范围,不得与法律和法规相抵触。

五、具体内容5.1 法律通常包括宪法、民法、刑法等基本法律文件。

5.2 法规通常包括政府的行政法规、部门规章等。

5.3 规章通常包括地方政府的地方性规章、行政机关的内部规章等。

总结:法律、法规、规章在法律体系中有着不同的地位和作用,理解它们之间的区别对于正确理解和遵守法律具有重要意义。

希望本文的解析能够帮助读者更清晰地认识和区分这三者之间的关系。

法和法律的概念、法的本质和特征

一、法和法律

(一)法和法律的概念

1、法的概念

法是由国家制定或认可,并由国家强制力保证实施的,反映着统治阶级意志的规范体系

2.法律的概念

在法学上,法和法律有时有严加区分的必要,法指前面所进的特殊的规范体系,而法律则指法的渊源之一或泛指法的表现形式

(二)法的本质和特征

1、法的本质

法的本质是统治阶级意志的体现,统治阶级意志内容由统治阶级的物质生活条件所决定。

2.法的特征

(1) 国家意志性

法是经过国家制定或认可才得以形成的规范。

(2)强制性

法凭借国家强制力的保证而获得普遍遵循的效力。

(3)利导性

法是确定人们在社会关系中的权利和义务的行为规范。

(4)规范性

法是明确而普遍适用的规范。

第五讲法的要素一、法的要素(一)Concept法的基本成分,构成法律的基本元素—法律概念/法律规则/法律原则(二)法的要素的特征1、个别性和局部性【要素是一个个元素或个体,是组成法律有机体的细胞】2、整体性和不可分割性【整体性——一个要素变/被违反,另一个或整体也可能变/被违反】3、多样性和差别性【法的要素有3种不同的种类,相同种类的法律要素又有多种不同的个性】法的要素与法的渊源不同,法的渊源指法的外表形态而法的要素是任何形态的法律(制定法、习惯法、判例法)都不可缺少的基本质料二、法律概念(一)concept法律概念是对各种有关法律的事物、状态、行为进行概括而形成的法律术语。

1)事物:动产、不动产、定着物、附着物2)状态:犯罪预备、犯罪中止、犯罪未遂3)行为:无因管理、正当防卫、紧急避险(二)来源法律人吸纳/(立法/司法/法学家)or创设【死亡:生理or宣告死亡/父母:生父母、养父母和继父母】——俩来源都和日常生活相联系“法律概念是法律规范和法律制度的建筑材料”——[德]伯恩·魏德士(三)功能1、表达2、认识概念乃是解决法律问题所必需的和必不可少的工具。

没有限定严格的专门概念,我们便不能清楚地和理性地思考法律问题。

----博登海默3、提高法律的合理化功能——提高法律的明确化程度和专业性程度,独立职业,法成为专门工具4、建构/构成任何判断都是两个以上概念的结合,因此,法律概念也是构成法律规则和法律原则的基本要素。

5、是法律推理的有力工具(四)分类涉人概念:关于人(自然人、团体)的概念,例如“公民”、“法人”涉事概念:关于法律事件和法律行为的概念,例如“故意”、“过失”涉物概念:关于物品及其质量、数量和时间、空间等无人格的概念,例如“标的”、描述性概念:对外在事物进行描述的概念,通过描述使法律得到表达描述性概念通常是对与法律有关的事物、时间、地点的描述例如租赁、婚姻、盗窃、公务员等规范性概念:对人的行为有规范意义、本身具有规范内容的概念(法律作为一种行为规范,明确告诉人们行为的模式与标准)例如故意、过失、违法等相对确定性概念:外延与内涵相对确定的概念,如定金、赔偿、盗窃、证据相对不确定性概念:外延与内涵相对不确定的概念,如正当程序、公序良俗不确定的法律概念可能通过立法或者法律解释或法律适用而确定起来;由于新事物产生,一个原本确定的法律概念也可能不确定起来-“言论自由”【所以是“相对的”】确定性法律概念的解释不允许自由裁量,只能依法而释;不确定性法律概念在运用时需要法官或者执法者自由裁量–抢劫罪的解释一般法律概念:适用于整个法领域的概念,如权利、义务、责任、规则等,是法律概念的最高等级,还可称为“法律范畴”部门法律概念:仅适用于某一法领域的概念,如犯罪、刑罚、合同、债务、行政相对人等分别适用于各自的部门法领域二、法律规则——构成法律的主要因素(一)concept法律规则是规定法律上的权利、义务、责任的准则,或是赋予某种事实状态以法律意义的指示、规定(二)法律规则的结构1、三要素说【主导地位:假定、处理、制裁】假定:法律规则中指出适用这一规则的前提、条件或情况的部分处理:法律规则中指出人们应当做什么、禁止做什么的部分制裁:法律规则中指出行为要承担法律后果的的部分不足——“制裁”仅是否定性结果而未包含肯定性、奖励性结果,若包含其表述与内涵不符“处理”一词的含义也与中文的普遍适用的含义不同2、二要素说【行为模式、法律后果】行为模式:法律规则中规定人们应当做什么、禁止做什么的部分可为、应为、勿为义务or权利都可以法律后果:法律规则中指出行为要承担法律后果【合法/违法】的部分分为合法后果(保护、许可、奖励)违法后果(制裁、不予保护、撤销、停止、要求恢复、补偿等)3、新三要素说法律规则——采取一定的结构形式具体规定人们的法律权利、法律义务以及相应的法律后果的行为规范。

法理学名词解释法的规范性在法学领域,名词解释法是一种旨在解释法律条文或法律术语含义的方法。

它在法律实践中具有着重要的规范性作用。

本文将探讨名词解释法的规范性以及它对法律实施的影响。

一、名词解释法的概念名词解释法是一种法学方法,通过解释法律名词的含义和定义来确定法律的适用范围和要求。

法律名词往往是法律条文的核心要素,对于法律的实施具有关键性影响。

因此,名词解释法在法律解释上具有不可忽视的地位。

二、名词解释法的基本原则名词解释法在遵循一定的原则和规则基础上进行。

首先,最基本的原则是明确表述,即法律所用名词应具有明确的定义,避免产生歧义。

其次,名词解释法要坚持法律的目的和意图,保证法律条文的实际效果。

此外,在法律适用时,还要遵循相似性原则,即类似名词采用相似定义,以保持法律的一致性和连贯性。

三、名词解释法的规范性名词解释法的规范性体现在以下几个方面:1. 精确解释法律意义名词解释法可以帮助解释法律条文的具体意义和涵义,有助于法律的正确应用和执行。

通过解释法律名词的含义,可以为实际案件提供明确的指导和规范。

2. 确定法律适用范围名词解释法在法律适用时起到明确范围的作用。

通过对法律名词的解释,可以限定法律适用的条件和要求,规范法律的适用过程。

这样可以避免法律的滥用和扩大解释,保证法律的公正和合理。

3. 统一解释标准名词解释法可以统一解释标准,避免因不同司法机关或法官的理解不同而导致的判决不一致问题。

通过明确解释法律名词的定义和解释,可以保证法律在不同地区和不同案件中的适用一致性,并维护司法权威。

4. 增加法律预见性名词解释法可以增加法律的可预见性,为公民、法律从业人员以及司法机关提供明确的法律指引。

对法律名词的清晰解释可以使人们更容易理解法律条文的含义和要求,减少法律争议和误解,提高法律的透明度和效力。

四、名词解释法在实践中的应用名词解释法在法律实践中具有广泛的应用。

例如,在合同法领域,名词解释法可以对关键术语如“严重违约”或“合理期限”进行解释,从而确定合同的适用范围和法律效果。

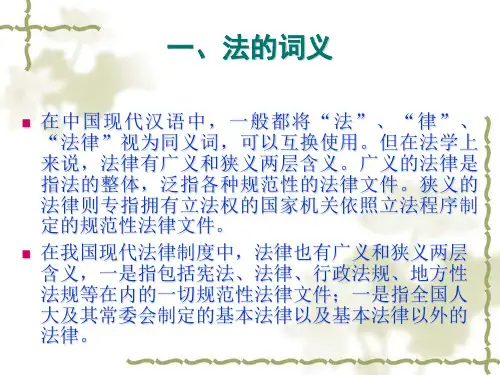

法律的概念与模式在了解法的概念之前,我们首先要了解法律的词源和词意.汉字“法”的古体为“縣”。

据我国第一部字书《说文解字》解释:“縣,刑也。

平之如水,从水;縤,所以触不直者去之,从去。

"縤是一种神兽,它“性知有罪,有罪触,无罪则不触。

”%这说明:第一,在中国古代,法与刑是通用的;第二,法从古代起就有公平的象征意义;第三,古代法具有神明裁判的特点。

汉字“律”,据《说文解字》解释,“律,均布也"。

“均布”是古代调音律的工具,把律解释为均布,说明律有规范人们行为的作用,是普遍的、人人遵守的规范。

从《尔雅·释诂》中可以了解到,在秦汉时期,“法”与“律”二字已同义.《唐律疏义》更明确指出“法亦律也,故谓之为律”。

把“法”和“律”连用作为独立合成词,却是在清末民初由日本输入。

在西文中,除英语中的law 同汉语中的“法律”对应外,欧洲大陆的各民族语言中都用两个词把“法”和“法律”分别加以表达。

比如拉丁文的Jus和lex,法文中的droit和loi,德文中的recht和gesetz,意大利语中的diritto 和legge,西班牙语中的derecho和ley,等等。

值得注意和思考的是:第一,西文中的Jus、droit、recht等词既表示“法”,又兼有“权利”、“公平"、“正义”等富有道德意味的抽象含义.第二,lex等词通常指具体规则,其词义明确、具体、技术性强。

第三,可以认为,法指永恒的、普遍有效的正义原则和道德公理,而法律则指由国家机关制定和颁布的具体的法律规则,法律是法的真实或虚假的表现形式。

这也就是“自然法"与“实在法”对立的法哲学概括。

在我国当代法学理论上,法律有广狭两层含义,广义的法律是指法的整体,包括法律、有法律效力的解释及其行政机关为执行法律而制定的规范性文件(如规章).而狭义的法律则专指拥有立法权的国家机关依照立法程序制定的规范性文件。

为了加以区别起见,学者们有时把广义的法律称为法,但在很多场合下,仍根据约定俗成的原则,统称为法律,即有时作广义解,有时作狭义解。

法律、法规、规章区别标题:法律、法规、规章区别引言概述:在日常生活中,我们经常会听到法律、法规、规章这些词汇,但很多人对它们的区别并不清楚。

本文将从法律、法规、规章的定义和性质、制定机构、适用范围、具体内容和效力等方面进行详细解析,帮助读者更好地理解这些概念。

一、法律的定义和性质:1.1 法律是国家制定并公布的具有普遍约束力的规范。

1.2 法律是国家权力的表现,具有最高的法律效力。

1.3 法律是国家的根本法,对全社会具有普遍适用性。

二、法规的定义和性质:2.1 法规是国务院、地方各级人民政府或者行政机关制定的具有普遍约束力的规范。

2.2 法规是在法律的基础上制定的,具有次要的法律效力。

2.3 法规是对法律的具体化和细化,是法律的补充和发展。

三、规章的定义和性质:3.1 规章是政府部门或者行政机关制定的具有约束力的规范。

3.2 规章是在法律和法规的基础上制定的,具有较低的法律效力。

3.3 规章是对法律和法规的具体细化和实施,是行政管理的具体规范。

四、法律、法规、规章的适用范围:4.1 法律适用范围广泛,对全国范围内的所有公民和组织具有约束力。

4.2 法规适用范围相对较窄,主要针对特定领域或行业的行为进行规范。

4.3 规章适用范围更为具体,主要针对具体的行政管理事务进行规范。

五、法律、法规、规章的具体内容和效力:5.1 法律的内容包括宪法、民法、刑法等,具有最高的法律效力。

5.2 法规的内容包括行政法规、地方性法规等,具有次要的法律效力。

5.3 规章的内容包括部门规章、地方法规等,具有较低的法律效力。

结语:通过对法律、法规、规章的定义、性质、制定机构、适用范围、具体内容和效力等方面进行详细解析,我们可以更清晰地了解它们之间的区别和联系。

在日常生活和工作中,遵守法律、法规、规章是每个公民和组织应尽的责任,也是维护社会秩序和稳定的重要保障。

第一章法的概念一、名词解释:1、广义的法律:指法的整体,包括由国家制定的宪法、法律、行政法规、行政规章等规范性法律文件和国家认可的习惯、判例等。

2、狭义的法律:专指拥有立法权的国家机关依照立法程序制定的规范性法律文件。

3、法的本质:指法的内部联系,是法区别于其他一切事物的根本属性。

二、论述题:﹡法的基本特征:法的基本特征表现为法在现象上所具有的四个独特属性。

1、国家创制性:从产生方式上看,法律是由国家制定或认可的,表明法律来源于国家。

并且法律与国家权力有着密切联系。

2、特殊规范性:从内部结构上看,首先法律规范是一种行为规范,它是通过对人的行为提出模式化要求,进而实现调整社会关系的目的;其次法律规范有着独特的、严密的逻辑结构,法律规范在逻辑上由假定条件、行为模式和法律后果三部分组成。

3、普遍适用性:从适用范围上看,法作为一个整体在本国主权范围内或法所规范的界限内,具有对一切国家机关、社会组织和公民一体遵行的法律效力。

4、国家强制性:从实施方式上看,在所有的社会规范中,只有法律是靠国家强制力来保证实施的。

所谓国家强制力是一定的阶级为了一定的统治目的而建立起来的军队、警察、法庭、监狱等国家暴力,它是由专门的国家机关按照法定程序运用的。

综上所述,法的基本特征是法在现象上不同于其他社会规范的显著特点。

﹡法的本质上的属性:法的本质指法的内部联系,是法区别于其他一切事物的根本属性。

1、国家意志性:从初级本质上看,法具有国家意志性,即法是国家意志的表现。

剖析法的本质,需从法的现象上入手,法律是国家意志的凝结,是实现国家意志的重要手段,法律具有国家意志的属性。

2、阶级性:从二级本质上看,法具有阶级性,即法是统治阶级意志的体现。

所谓国家意志实际上只能是统治阶级的意志,统治阶级凭借自己在经济上和政治上的统治地位,把本阶级意志上升为国家意志并奉为“法律”。

3、物质制约性:从终极本质上看,法具有物质制约性,即法所体现的统治阶级意志的内容是由该阶级的物质生活条件所决定的。

法概念与法律的规范性——以凯尔森为中心的考...2007-11-15 11:02:42法概念与法律的规范性——以凯尔森为中心的考察引言汉语学界引入凯尔森的学说不可谓不早,但是,对凯尔森学说的研究深度仍然值得怀疑。

无疑,凡学习法律的人几乎都知晓凯尔森的基础规范学说了,而与此同时,也都知道基础规范的假设性质,所以,或因此不屑一顾,或因其神秘难解而有所保留。

但是对于基础规范学说所欲回应的那个基本问题,却不甚了了。

因此,爬梳凯尔森的根本问题意识,从法理论的视野中检视该问题的意蕴以及评价凯尔森的解决方案,成了义不容辞的任务。

在凯尔森的学说中,法律的规范性(normativity)问题其实是其学说的核心。

凯尔森之所以提出那颇为人诟病的基础规范学说,主要是为了回答法律规范性这个问题。

本文首先阐述凯尔森所欲回答的问题及其康德主义的解决方案。

其次,由于后形而上学时代的到来,康德主义的解决方案需要“解先验化”。

通过引用拉兹(Joseph Raz)的“从法律人的观点看”(the legal point of view)的展示机制,进一步阐释基础规范学说的实质性内涵。

然后指出,凯尔森的基础规范学说其实是对传统的实证主义与自然法二元对立的扬弃。

对此,通过比照哈特的学说,阐明其超越自然法与实证主义对立的模式的特征所在。

最后,本文分析凯尔森的自由民主主张与其伦理学相对主义之间的紧张关系,从而指出凯尔森其实误解了伦理学相对主义的实质内涵。

如果把他的逻辑推向完整,则凯尔森实际上可以达到一种道德普遍主义。

在指出这一点之后,重新回过头来考察凯尔森的法定义,就会发现,在法定义中完全清除正义是不可能的;而且也是与他对法律规范性的主张相矛盾的。

经过如此阐释的凯尔森学说,失去了其激进的并且是毫无必要的外表,从而可以与对法律的正义批判相容。

一、基础规范的问题意识(一)规范性问题凯尔森之所以提出基础规范的学说,有两个目的:一是解决法律秩序的同一性(unity)问题;二是解决法律的规范性问题。

所谓法律秩序的同一性,就是要识别哪些法律(the laws)属于某一特定的法律体系(legal system),哪些法律不属于某一特定的法律体系。

对此凯尔森认为,如果存在两个法律规范,它们能够通过效力之链(chains of validity)而追溯到同一个规范,那么这两个法律规范就属于同一个法律体系。

最终,诸多法律规范之所以属于同一个法律体系,是因为它们能够追溯到同一个法律规范,即基础规范(basic norm)。

出于主题的考虑,本文不处理法律体系的同一性问题。

另一个问题就是法律的规范性。

按照凯尔森的看法,法律是一种规范,是一种“应当”。

而“应当”与“是”之间是严格对立,并且存在不可逾越的鸿沟。

但是,在现实中,法律——至少大部分法律——都是政治立法者的主观决定,从而是一种意志的抉择,一种事实。

那么,为什么这种作为立法者意志的主观事实可以转而成为一种规范呢?由于恪守实然与应然截然两分的公理,凯尔森认为,立法者意志之所以能转而变成一种“应当”,乃是由于另一种规范或“应当”的授权。

这里,凯尔森再次借助效力之链的概念。

由于存在着效力之链,规范性——作为一种属性——是可以传递的。

但是,把规范性传递给立法者意志的那个规范又是从哪里来的呢?规范的规范性从哪里来,或者,规范何以成为一种规范?这成了凯尔森的根本问题,也是根本难题。

(二)规范性的两种概念然而,何谓规范性?在什么样的情况下,法律具有了一种规范性?听上去有些奇怪,凯尔森的理解其实跟自然法学派一摸一样,即,如果法律能够被证明为是正当的(justification),那么法律就具有了规范性,也就是说,立法者的意志变成了规范。

由于凯尔森对规范性的这种理解,相应的,凯尔森对规范的存在(exist)、规范的效力(validity)、规范的约束力(binding)、人们遵守规范的义务的理解也一脉相承:一条规范是存在的,当且仅当其被证明为正当时。

一条规范是存在的,也就是说这条规范是具有效力的。

效力就是规范的存在形态。

于是,一条规范具有效力,当且仅当该规范被证明为正当。

而规范的约束力,也就是规范的效力。

所谓一条规范是有效力的,就是说该规范对其适用对象具有约束力,即人们具有了遵守规范的义务。

于是,“存在”等于有“效力”,等于有“约束力”,等于能产生“义务”。

然而,并非仅仅存在一种对规范性的理解。

另一种是把规范性理解成“社会规范性”(social normativity)。

哈特就持这种观点。

在哈特的社会规则(social rule)模式中,如果人们对某一行为模式具有内在观点,也就是说,自愿自觉地按该行为模式行动,而且当别人偏离该行为模式时采取批评态度,如此,该行为模式就成了一条社会规则。

所以与凯尔森不同,某一行为模式要成为规范或者说具有规范性,不在于其能在客观上得到证立——证明为正当,而在其能够获得人们的认同或接受(accepted),即人们认为该行为模式是正当的。

当然,人们认为某一行为模式正当与该行为模式客观上确实正当是有区别的。

因为在凯尔森看来,人们对某一行为模式的态度同样只是一种事实而已,从这种心理学事实中依然推不出“应当”或规范来。

正是在这个意义上,凯尔森把韦伯的理解社会学当成与其纯粹法学处于不同层面的学说。

韦伯虽然反对行为主义(behaviorism)的法律社会学,但是其对行为意义的把握仍然处在“人们认为应当”的主观事实性态度的层面上。

在这个方面,韦伯与哈特是存在亲缘关系的。

(三)自然法与实证主义的二律背反如果上面所论不谬,即凯尔森对规范性的理解与自然法学的理解是一致的,那么,以反对自然法称著的纯粹法学怎么还能够把握法律的规范性呢?如果凯尔森采取自然法学所理解的“规范性”,那么作为实证主义的凯尔森唯有毫不犹豫的拒绝法律的规范性了?!而一旦凯尔森采取基础规范学说而包容了法律的规范性,那么,似乎他的学说就有自然法学的嫌疑:基础规范的要求是什么?通俗地说,就是按照第一部宪法所规定的那样去行事。

确实,凯尔森谈到基础规范时也会说到历史上第一部宪法。

但是绝不可以把第一部宪法等同于基础规范。

因为按照凯尔森的逻辑,第一部宪法也不过是一个事实而已,不可能产生出规范性来。

所以,第一部宪法的规范性要由基础规范来赋予。

但是,基础规范所赋予的“规范性”,也就是使得服从宪法成为一种义务的那种义务,又是什么性质的一种义务呢?宪法可以做出规定,要求人们服从,但这只是一种法律义务,是法律之内的义务。

而基础规范要求你服从宪法,也就是服从法律义务的义务。

这前一个义务是法律的义务,那后一个呢?服从法律的义务不可能由法律自己产生(如果可以由法律自己产生,那这个义务仍然是法律义务),那么,这个义务必然是自然法的或者道德上的义务!凯尔森不是自己也说,基础规范不是实证的规范吗?于是,在彻底的实证主义看来,凯尔森不是一个实证主义者,或者至少是一个留有自然法尾巴的实证主义者。

然而,真正的超越者总是要同时受到两派的夹攻。

诚如康德在《法的形而上学原理》中列举的法律的理性论与意志论之间的二律背反一样,凯尔森在这里所试图超越的正是这两者。

所以,这里的自然法与实证主义二律背反中的实证主义,须做狭义的理解,即仅仅是化约主义(reductionism)的实证主义,其根本特点就是否弃法律的规范性,从而把法律仅仅当作一种事实:从本体论层面上,把法律理解成一种纯粹的意志,无论是主权者的还是某个阶级的;从语义层面上,就是把法律语言还原成事实性语言,最著名的当属霍姆斯的法律仅仅是对法院将来会做什么的一种事实性的预测。

凯尔森——作为一个规范主义者——已经意识到法律必定会拥有一种规范性,否则,议会的立法与强盗集团的命令将无法区分。

所以,超越化约论意义上的实证主义就是十分明显的事了。

但是,对于自然法呢?一旦凯尔森的法律沾染上了规范性,那么法律与道德之间如何区分?二、法律规范性的康德主义解决把凯尔森的工作与康德做个比较是很有意思的,因为当年康德所面对的也是类似的大陆理性主义与英国经验主义之间的二律背反。

如今,在法学领域中的理性论与意志论背反之克服成为凯尔森任务。

凯尔森自陈,其纯粹法学只不过是把康德的认识论运用到法律领域中而已。

众所周知,康德的认识论是解决人类的认识如何可能的学说。

所以,转而进入法律领域,凯尔森所要解决的问题是,如何可能把仅仅是立法者意志的经验材料解释成为法律的,也即解释成为具有规范性的。

他说,如果法学家认为法律不仅仅是一种赤裸裸的权力关系,而且还是一种应然性的规范,是能够产生义务与权利的,那么,他必须预设一个基础规范。

对于这个问题,最关键的在于凯尔森所实现的一个方法论上的转换,也即把规范性问题从本体论问题转变成认识论问题。

而实现这个转变的关键则是把规范的存在等同于规范的效力。

在凯尔森那里,规范的存在形态就是具有效力。

所以,探明规范的存在与否就变成了探明规范是否具有效力。

于是,问题不再是法律规范在何处何时以何种方式存在的问题,而是如何认识法律规范的效力的问题。

把规范性的存在论问题转化称认识论问题之后,康德的所谓认识的先验条件的学说就有了直接运用的余地。

可以用比较的方式来说明这一点。

休谟已经证明了仅仅从经验出发,人们是无法证明因果规律的。

你今天早上醒来了,你明天早上醒来了,但这不能保证你后天早上还能醒来。

纯粹的经验排斥因果规律。

于是,休谟就把因果规律当成一种人为的习惯。

但是,康德把因果规律的存在地点从经验搬到了先验之中,通俗一点但因此可能不够精确地讲,就是说,因果规律是人类认知的属性。

所以,纯粹的经验是无法认识因果规律的;先于经验的,是人类的认知形式。

所以,不是因为经验客体具有因果规律的属性,而是人类的认知形式具有该属性,是人类把经验解释成具有因果规律的。

同理,规范性也并非经验性的立法材料所具有的东西,而是人的认知规范性的方式所具有的属性。

相反,如果人不具有规范性这种属性,那么,世界上就不存在规范性这样东西。

所以,基础规范就是人类认知规范性的条件,如果不带上这副眼镜,你就看不到规范性。

它是先验的,即并非由经验保证而是先于经验,是在人类的认知条件中得到保证的。

但是,也因此,规范性问题的康德主义解决是需要得到康德认识论的解释力的元担保。

三、从“法律人”的观点看:基础规范的解先验化然而,随着后形而上学时代的到来,以康德的认识先验条件的方法来解决法律的规范性问题就不能再令人满意了。

事实上,我们之所以对凯尔森的基础规范学说疑虑重重,很大程度上是因为基础规范的这种神秘性质。

而如果凯尔森的解决方案中蕴含中重大的智慧,那么康德主义的解先验化就十分必要了。

借助拉兹教授的“从法律人的观点看”的理论,使基础规范脱去康德主义的神秘外衣成为可能。

从某种意义上讲,将基础规范的康德主义背景解先验化,其实是对凯尔森基础规范学说的一种重构。