新德国电影

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:4

总的来说《铁皮鼓》是一部隐喻颇多的作品,观众们的理解中,主要涉及了这样几个主题:一、旦泽的民族问题故事的发生地“旦泽”曾经是一个“自由州”,在一战和二战之间被反复争夺,它的文化既非波兰,也非德国,他们是卡舒布人,说着自己的方言。

所以在德国入侵波兰的时候,他们莫名其妙地反抗,莫名奇妙地被枪决;所以当俄国人反攻倒算的时候,他们又无所适从地被凌辱,被击毙。

二、对于当时纳粹统制之下的政治的厌恶和嘲讽。

作家格拉斯童年时候的社会秩序刚好是纳粹的社会秩序,他是在一个把纳粹世界观简单地当成客观现实的环境中长大的。

二战结束后格拉斯对那些极权制度必须重新认识,对于童年的回忆,荒谬和夸张则是最好的方式——因为这回忆并不是温情的旅程。

电影里的人们对于纳粹制度是麻木的,即使知道世界各地由纳粹引起的各类战事,他们对纳粹的态度也只是调侃的。

这些纳粹统制下的子民安于现状、无痛无痒的。

只有奥斯卡对纳粹党有过几次不知是何动机的“恶搞”:纳粹军从奥斯卡的小镇走过时,嘈杂的行军被奥斯卡的尖叫所覆盖,接着他又带着他的小鼓队从军队的军鼓队前抢道走过,弱小对强大的戏弄,十足的嘲笑感。

在众人参加的纳粹集会上,严肃的进行曲轻而易举地被奥斯卡的鼓声所引导,变成蓝色多瑙河,众人皆欢乐起舞。

像一个正常的化学反应加入了另一剂化学物,反应立刻朝着相反的方向进行。

三、对于知识分子的反思1身世追究奥斯卡的身世,就是一条反体制反伦理的线索:奥斯卡的母亲是被宪兵追捕的纵火犯和农妇野合的产物,奥斯卡本身又是丈夫、妻子和表弟3P关系的结晶。

为什么要给奥斯卡一个这么复杂的身世这么暧昧的血统?我认为这种观点比较合理:奥斯卡这一形象象征了当时一代知识分子,其外祖父在宪兵的追赶下逃到了外祖母的裙子下躲藏,然后有了奥斯卡的母亲,这其实暗示独立知识分子的产生是在威权势力的逼迫下,以平民阶层的生存、享乐为追求产生的;奥斯卡本人的出生也很可疑——其生父不明,“父亲”德国纳粹党阿尔法德还是“表舅”波兰爱国者布朗斯基?这样的设计质疑了知识分子产生的社会基础;另外奥斯卡和他的“父亲”共同的情人生下的那个莫知其父的孩子,也预示了知识分子传承的不纯洁性和不确定性。

德语电影清单《柏林苍穹下》(Wings of Desire, 1987)导演:维姆·文德斯(Wim Wenders)这部电影是一部经典的德国新电影,讲述了一个天使观察人间生活的故事。

影片通过超现实的视角,探讨了生命、爱情和人类存在的意义,展现了柏林独特的城市风貌和人文景观。

《无主之地》(No Man's Land, 2001)导演:丹尼斯·塔诺维奇(Danis Tanović)这部电影获得了奥斯卡最佳外语片奖,讲述了一场发生在波斯尼亚战争期间的误会,揭示了战争的残酷和人性的复杂。

影片以黑色幽默的方式,展现了战争给人们带来的痛苦和无奈。

《再见列宁》(Good Bye, Lenin!, 2003)导演:沃夫冈·贝克(Wolfgang Becker)这部电影以柏林墙倒塌为背景,讲述了一个儿子为了让生病的母亲相信东德依旧存在,而精心策划的一系列谎言。

影片通过这个感人的故事,反映了东德时期人们的信仰和生活状态。

《窃听风暴》(The Lives of Others, 2006)导演:弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马尔克(Florian Henckel von Donnersmarck)这部电影获得了奥斯卡最佳外语片奖,讲述了一个东德秘密警察在窃听一对艺术家夫妇的过程中,逐渐被他们的爱情和艺术所感化,最终放弃了自己的信仰。

影片以细腻的叙事手法,揭示了极权主义对个人自由的压迫和摧残。

《海蒂和爷爷》(Heidi, 2015)导演:阿兰·葛斯彭纳(Alain Gsponer)这部电影改编自瑞士作家约翰娜·斯比丽(Johanna Spyri)的同名小说,讲述了一个天真无邪的小女孩海蒂与她的爷爷在阿尔卑斯山生活的故事。

影片以唯美的画面和动人的音乐,展现了人与自然和谐共处的美好景象。

这些德语电影各具特色,从不同角度展现了德国的历史、文化和人文精神。

最终只好轮回——浅析电影德国新电影《铁皮鼓》1899年,诡异的故事发生在但泽的卡舒比。

但泽,处在德国和波兰的夹缝中,一个注定了动荡和迷乱的国度,奥斯卡出生的地方。

作为德国新电影的突出代表,《铁皮鼓》给我们展现了二战时期德国纳粹主义给但泽人民带来的身体和精神上的伤害,特别是战乱摧毁了人们的精神信仰和道德底线,使他们成了迷失和牺牲的一代。

我认为电影集中阐述了“迷失”、“反抗”、“轮回”三个主题,以其荒诞的表现手法和真实的生活场景表现了那个年代的精神匮乏和道德沦丧,是讽刺和抨击德意志纳粹主义的代表作。

[迷失]电影在述说着“迷失”的主题。

首先是母亲阿格内斯的迷失。

母亲深爱着表哥布朗斯基,却由于是近亲,只好嫁给了商人阿尔弗莱德。

现实与欲望的冲突,母亲迷失在了挣扎和愧疚之中。

她不喜欢爸爸,在他那里无法得到满足,于是每个星期四和表哥偷情成了情感的宣泄。

从她匆匆跑到旅馆的眼神和脚步里,看到了压抑得快要爆发的情欲。

然而,这种暧昧关系是有悖伦常道德的,所以她内心充满了挣扎。

选择到神父那里告解,以为这样就可以减轻内心的谴责。

但一切都是徒劳。

母亲其实但泽的象征。

二战时期,但泽是德国和波兰争夺的地方,就如同母亲是处在德国人“爸爸”和波兰人表哥之间的关系一样。

波兰反对战争,德国渴望统一,于是但泽处在水深火热的战争当中,从此迷失。

情感的迷失让阿格内斯的精神世界处于迷惘状态,生活在但泽这片土地上的人们也一样,战争让所有人惊慌失措。

而奥斯卡的迷失也同样因为现实与构想的矛盾。

妈妈的淫乱导致奥斯卡一出生身份就成了谜。

早早看到成人世界的虚伪和丑恶,打破了奥斯卡所有的童年幻想,奥斯卡迷失在了他的童年时期,不愿再长大。

因为迷失,奥斯卡看到的都是冰冷晦暗的世界,而最温暖的地方或许就是外婆的裙底下了。

在奥斯卡看来,“最要紧就是躲藏起来,在藏身处找到类似于约瑟夫在安娜的裙底下的乐趣。

”就连站在巴黎铁塔下,他还是觉得那是外婆的裙底世界。

[反抗]电影的另一个主题是“反抗”,奥斯卡的反抗,但泽之子的反抗。

“新德国电影”的美学特征“新德国电影”的美学特征本文从表现主题、叙事形态和造型风格等方面阐述了“新德国电影”作为一个继“意大利新现实主义”、法国“新浪潮”之后出现的电影流派(运动)所形成的一些美学特征,从对比角度分析了“新德国电影”的先驱者斯特劳布夫妇、克鲁格和后起之秀、“新德国电影”的代表人物文德斯、赫尔措格、法斯宾德和施伦多夫等人的作品风格及其区别与联系,总结了他们各自作品所呈现出的一些风格特征。

“新德国电影”在表现主题上因其特殊的历史和时空背景而透发出一种“寻归”意念。

文德斯、法斯宾德等人从不同的角度刻画了一批诸如旅行者、局外人、边缘人等银幕形象,表现出寻找失去记忆的历史,从而与历史认同,找到生存支点的自觉意识。

对不同生存形态的塑造是他们寻问历史的尝试,也显示出各自不同的艺术个性,叙事形态和造型风格由此而逐渐形成。

“新德国电影”的叙事形态因表现内容和主题追求的不同而呈多样化。

在继承、借鉴传统的基础上,文德斯、赫尔措格的影片趋向“作家风格”化,利用情节缺乏线性发展,事件无明确前因后果,人物成为小于或等于环境的叙事因素,行为顺序没有连续一致的时空感等“反(传统)叙事”的叙事策略建立起自己的叙事形态。

法斯宾德、施伦多夫等一方面借用较为观众熟悉的情节剧叙事模式拍摄自己的大部分影片,另一方面也通过对隐喻、间离手段、视点转换等叙事方法的运用使他们的剧情片与好莱坞的商业片区分开来,达到对历史反思的效果。

“新德国电影”的造型风格与叙事美学紧密相连,是叙事策略在影像层面上的体现和沿伸。

虽然在影像风格上文德斯、赫尔措格等人都有自己师法的前辈,但他们又铸造和发展了各自的造型语言。

文德斯、赫尔措格等强调时空的真实感和震撼力,长镜头和隐喻画面的运用使他们的影片极具个性,从造型角度实现了超越狭隘时空,对生存环境和历史进行剖析和表现的愿望。

法斯宾德、施伦多夫等注重画外空间的拓展和室内造型环境的多角度、多层次的再现,以流畅的镜头语言和对声音、色彩等造型元素的独创性运用,精致地表现了小人物的生存世界和其中错综复杂的关系,充分体现了造型语言的表现功能,从而在一定程度上实现了对语言的某种方式的超越。

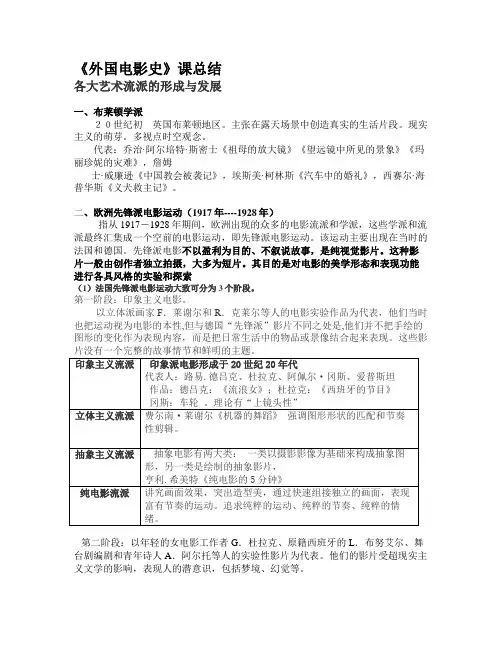

《外国电影史》课总结各大艺术流派的形成与发展一、布莱顿学派20世纪初英国布莱顿地区。

主张在露天场景中创造真实的生活片段。

现实主义的萌芽。

多视点时空观念。

代表:乔治·阿尔培特·斯密士《祖母的放大镜》《望远镜中所见的景象》《玛丽珍妮的灾难》,詹姆士·威廉逊《中国教会被袭记》,埃斯美·柯林斯《汽车中的婚礼》,西赛尔·海普华斯《义犬救主记》。

二、欧洲先锋派电影运动(1917年----1928年)指从1917-1928年期间,欧洲出现的众多的电影流派和学派,这些学派和流派最终汇集成一个空前的电影运动,即先锋派电影运动。

该运动主要出现在当时的法国和德国。

先锋派电影不以盈利为目的、不叙说故事,是纯视觉影片。

这种影片一般由创作者独立拍摄,大多为短片。

其目的是对电影的美学形态和表现功能进行各具风格的实验和探索(1)法国先锋派电影运动大致可分为3个阶段。

第一阶段:印象主义电影。

以立体派画家F.莱谢尔和R.克莱尔等人的电影实验作品为代表,他们当时也把运动视为电影的本性,但与德国“先锋派”影片不同之处是,他们并不把手绘的图形的变化作为表现内容,而是把日常生活中的物品或景像结合起来表现。

这些影第二阶段:以年轻的女电影工作者G.杜拉克、原籍西班牙的L.布努艾尔、舞台剧编剧和青年诗人A.阿尔托等人的实验性影片为代表。

他们的影片受超现实主义文学的影响,表现人的潜意识,包括梦境、幻觉等。

1929年后,法国电影的“先锋派”运动也转入纪录电影。

这种纪录电影很快就分为两种倾向:一种是以嘲讽社会现象为主,如法国导演J.维果的《尼斯景像》(1929~1930)主要是以怪诞的画面和奇特的剪辑,借实录的尼斯景像,嘲讽市内上流社会的生活丑态;(2)德国表现主义(1919---1924)德国表现主义电影从1919年一1924年大致经历了5年的时间。

这一电影美学流派同样受先锋主义文艺运动的影响。

德国表现主义开始于1910年的慕尼黑,首先在绘画中,而后在文学、戏剧、音乐及建筑艺术中相继出现,形成了一场文艺运动。

新德国电影运动名词解释

嘿,你知道新德国电影运动吗?这可真是电影史上超级重要的一笔啊!就好像一场轰轰烈烈的变革风暴!

新德国电影运动呀,那是从 20 世纪 60 年代末在德国兴起的。

当时啊,德国的电影界感觉有点沉闷,就像一潭死水似的。

然后呢,一群

有想法、有激情的电影人站出来了,他们可不满足于现状,他们想要

打破常规,拍出不一样的电影来。

这就跟咱平时觉得生活太单调了,

就想去尝试点新鲜刺激的事儿一个道理。

比如说法斯宾德,那可是新德国电影运动的代表人物之一呀!他的

电影就特别有个性,充满了对社会现实的批判和对人性的深刻洞察。

就像一把犀利的剑,直接刺中问题的要害!他的,哇,那真的是让人

印象深刻极了。

还有文德斯,他的电影有着独特的视觉风格和诗意的叙事。

就好比

是一首优美的散文诗,让你沉浸其中,感受着那种独特的氛围和情感。

新德国电影运动的这些人,他们不随波逐流,坚持自己的艺术追求。

这不就是我们在生活中也应该有的态度吗?他们敢于挑战传统,敢于

创新,这多了不起啊!他们的电影不仅仅是娱乐,更是对社会、对人

性的思考和表达。

新德国电影运动就像是夜空中突然绽放的烟花,绚烂而耀眼!它给

德国电影带来了全新的活力和可能性,也对世界电影产生了深远的影

响。

它让我们看到了电影的无限潜力,让我们知道电影可以如此深刻、如此动人。

难道我们不应该好好去了解、去欣赏这场伟大的电影运动吗?

总之,新德国电影运动是电影史上不可或缺的重要篇章,它的价值

和意义是不可磨灭的。

电影《铁皮鼓》浅析内容提要:《铁皮鼓》是一部二战反思题材的电影,影片风格具有强烈的超现实主义风格,本文将从影片主题、人物关系和多处运用的隐喻象征方面分析,讨论影片所要表达的观点。

关键词:超现实主义、锡鼓、反抗沃尔克·施隆多夫是新德国电影的四大导演之一。

二战后,德国电影经历了从低迷到七十年代的的高潮的一段路程,而《铁皮鼓》正是沃尔克·施隆多夫在新德国电影的高峰期创作的一部佳作。

二战后的德国百费待兴,战争带给人们的巨大创伤让人们加深了对这段历史的深入思考。

在这段历史中,人性的扭曲和变形在各类的文艺作品中得到了广泛的体现,这些文艺作品站在各自的视角上揭露纳粹的暴行,比较显著的方式是采用不同形式的夸张手段丑化和鞭笞纳粹。

而本文所讲到的影片《铁皮鼓》就是这样一部反思二战的电影。

影片故事时间跨度近半个世纪,情节叙述荒诞怪异,内容离奇,人物关系复杂暧昧,使得影片极具讽刺意味,而且其中的隐喻与象征也颇具玩味。

影片开头,导演强调了一个地名——卡舒贝中部,也就是在这个地方,奥斯卡的外祖母救了外祖父。

这个背景的交待似乎与要讲的奥斯卡的故事关系不大,但也正是这个地方的归属问题造成了奥斯卡生活的世界被战争洗劫,他的生活中一切的混乱也是由这个地方的特殊性所引起的。

卡舒贝是但泽的一个地区,历史上但泽城一直是波兰和德国争夺的一个城市,因而在此形成长达几百年的拉锯式占领。

奥斯卡的家庭中,父亲阿尔弗雷德·马策拉特(此处暂且称为父亲)是德国人,而与母亲有染的表叔扬·布朗斯基是卡舒贝人,父亲与表叔之间模糊混乱的关系也正是这个地区归属问题的缩影。

奥斯卡拥有超乎寻常的成熟心智,3岁时亲眼目睹扬·布朗斯基与母亲调情,成人间的虚伪与混乱让他选择停止长大,做一个冷眼旁观成人世界的小孩。

当阿尔弗雷德想抢走奥斯卡的鼓时,他又发现了他的一项特长——能够震碎玻璃的声音,他的锡鼓和声音也成为了他反抗成人世界的有力武器。

新德国电影新德国电影:"新德国电影"运动又称之为"青年德国电影"运动。

发起于1962年春的奥勃豪森电影节,当时有26位"德国青年电影工作者联名发表了《奥勃豪森宣言》,宣称"旧电影已经灭亡。

我们寄希望于新电影"。

他们提出了一个基本原则——"德国电影的未来,在于运用国际性的电影语言。

"他们还宣告:"我们现在制作一种新的德国故事片,这种新影片需要自由。

我们必须打破常规,克服电影的商业性。

我们要违背一些观众的爱好,创造一种以形式到思想上都是新的电影"。

这番宣言被认为是新德国电影运动的正式纲领性文件,它揭开了新德国电影运动的序幕。

德国60年代电影生产质量和数量陷入了全国的危机。

究其原因,除了电视的冲击外,更主要的在于影片艺术质量低劣,1961年竟然无法从当年摄制的影片中评选出一部值得授于"最佳影片"或"最佳导演"的影片。

更为难堪的是,有些国际形电影节把联邦德国送展的影片,以不够电影节比赛水准为由原封退还。

许多影评理论家撰文抨击联邦德国是没有电影的国家。

面对这种严峻局面,1962年西德的一批青年电影工作者拥亚历山大、克鲁格为首,在上述电影节中发表了《豪勃豪森宣言》,公然向旧电影开战,力求西德电影在内容和形式上尽快突破创新,从而振兴民族电影。

与西方其他电影艺术运动一样,新德国电影运动的组织者们首要的任务是向政府伸手要钱。

他们通过各种活动,于1965年成立了"德国青年电影董事会",集资500万马克资助拍片。

他们用这笔"青年电影基金",在三年时间里资助青年电影导演们拍出了20部新影片。

1965年至1968年,新德国电影运动掀起了第一个创作高潮。

代表作有克鲁格的《和昨天告别》,夏摩尼的《禁猎狐狸》,以及施隆多夫的《特莱斯》,它们分别在威尼斯,柏林和戛纳国际电影节上得了奖,为新德国电影走向国际影坛起了开路先锋的作用。

新德国电影

首先来介绍一下“新德国电影”。

新德国电影的前身是“青年德国电影”,“新德国电影”运动发轫于1962年2月28日的奥勃豪森电影节,即第八届西德短片节。

当时会上有26位政府资助的德国青年电影家联名发表《奥勃豪森宣言》,称“旧电影已经死亡,我们对新电影满怀信心。

德国电影的未来在于运用国际性电影语言……我们要创造的电影应该从形式到思想都是新的”。

这个宣言本身就是人类对话精神的体现,此后德国电影逐渐摆脱传统电影和好莱坞电影的影响,走向世界,成为当时欧洲电影与世界电影对话的新的一极。

《奥博豪森宣言》标志着西德电影的转折点。

此后,1971年,“作者们的电影发行组织”成立,吸引了大批青年电影工作者的加入,随后出现了新德国电影。

新德国电影的代表人物有施隆多夫、赫尔措格、法斯宾德、文德斯。

他们代表了战后出生的一代,其作品深刻的反映了德国年轻一代的生存状况和精神状态。

在历史的夹缝中,他们承受着比任何一代青年人都要沉重的历史与现实的责任。

下面就来详细说一说新德国电影的四大导演。

70年代中期,新德国电影进入创作高潮,这一时期代表人物是威尔格·赫尔措格、福尔科·施隆多夫、赖纳·威尔纳·法斯宾德和威姆·文德斯。

1967年,赫尔措格在希腊拍摄了《生活的标志》一部短片之后,又在萨哈拉拍摄了《法塔·莫尔加纳》(1968年);拍摄了《侏儒也是从小长大》(1968年);1973年,他到了秘鲁和巴西,拍摄了《阿吉尔——上帝的愤怒》,影片采用传说中纪实手法,描写了1590年到黄金国探险的僧侣阿吉尔的故事。

表达了某种社会秩序的瓦解和狂想在现实面前的失败。

这是一部“妄想和放纵的叙事诗”。

1976年,他执导的影片《人人为自己,上帝反大家》记叙了上个世纪一个遭受社会偏见的弃儿卡斯伯·豪译尔的故事,他心理愚钝和反常。

这部半记录、半自传体的影片揭露了特权和教会制度为基础的社会的虚伪和利己主义。

8毫米胶片拍摄的主人公梦境很有特色,成为赫尔措格“最有力量和风格最统一的影片”,荣获了戛纳国际电影节奖。

1978年,他还曾重拍了茂瑙的《夜间幽灵诺斯费拉杜》。

1982年,赫尔措格导演了《陆上行舟》,主

人公梦想在亚马逊河上游的森林里建起一座歌剧院,让伟大的卡鲁素来唱歌,他开始了旅行并在土著人帮助下把行舟搬过山岭。

影片在瑰丽壮观的大自然景色中和古朴纯真的民风中激荡着艺术家更加执迷、颠狂的心理状态。

赫尔措格说到:“我的影片是由于某种强烈的迷恋产生的……”,这部影片获得戛纳国际电影节最佳导演奖。

首先来介绍一下新德国电影的特点。

色彩和声音造型是新德国电影中重要的造型手段。

法斯宾德在《艾非-布里斯特》《维洛尼卡-弗斯的欲望》等片中特意采用黑白胶片。

他说:“我认为,黑白是拍摄电影的最美的颜色,以黑白色拍片比用彩色要严肃得多,因为人们看到黑白色就必然会考虑,用光、用画面做什么”《艾非-布里斯特》这部影片为色彩赋予寓意,着意使用黑白色刻画人物,艾非一袭白裙,体现她纯洁天真的个性,与此相反,艾非的丈夫和管家等周围的人们穿着黑色的衣服,以显示他们的威严与一种胁迫感。

法斯宾德以一种近似无声色的格调为影片制造了时代的距离感。

《维洛尼卡-弗斯的欲望》里的黑白色不单单作为一种影像或风格因素存在,而且被赋予一种象征性,呈现出弗斯的精神变态以及在绝望中的挣扎,同时烘托着作为历史精神化身的精神病诊所里的那种人道外貌下的专制和丑恶。

《柏林苍穹下》彩色和黑白的转换寓意了文德斯对理想生活与现实世界的理解,当天使心怀爱情打量世界的时候,世界才充满色彩,造型元素后面是深刻的人性内涵。

荷索的《陆上行舟》置乳白色的轮船与半山中,与周围葱绿的山林自然景色形成色彩的对比和隐喻。

新德国电影对声音常常采用独特的处理方法。

《玛丽亚-布劳恩的婚姻》赫尔曼第二次归来,从头至尾不断插入一场足球赛电视实况转播的嘈杂影响,既构成对画面和夫妻重圆情境的干扰、破坏,也从逆反方向对画面渲染烘托,由此形成一种历史的隐喻。

《柏林苍穹下》里天使的喃喃自语同现实世界中各种声音交织成立体的音响氛围,传递生活的纷乱。

《丧失了名誉的卡塔琳娜-布鲁姆》中新闻媒介的声音频频以刺耳的高音出现,充满了画外空间。

新闻媒介无孔不入,企图操纵舆论的虚伪形象真实地体现出来,充满批判与反省的意味。

音乐也是构成新德国电影艺术特色的一个因素。

《德州巴黎》整部影

片的音乐深沉典雅,既清新又空旷。

开端和结尾时使用的主旋律,与主人公孤独的心情以及荒凉的环境融为一体。

这个主旋律在影片中多次出现,赋予影片一种感伤的调子。

文德斯还善于在影片里运用他喜欢的流行音乐及摇滚乐,甚至邀请他喜欢的摇滚乐队在影片中演出。

荷索的影片则钟爱歌剧和古典音乐,这同他对待电影如宗教一般的沉迷是分不开的。

新德国电影并不是彻底的反戏剧、无理性电影,而是有着慎密的构思、完整的情节、丰满的人物形象和深刻的现实内涵。

新德国电影吸收了好莱坞电影的叙事性、可看性,但又是以“反好莱坞”的面目打破了美国电影的模式,新德国电影借用情节剧样式拍摄的富有批判内涵的影片和好莱坞的情节剧电影有本质的不同。

新德国电影正是在成熟的电影语言的基础上,将传统与现代派结合,注入了自身的特质,形成独特的风格。

法斯宾德的《玛丽亚-布劳恩的婚姻》《维罗尼卡-福斯的欲望》,施隆多夫的《丧失了名誉的卡塔琳娜-布鲁姆》《铁皮鼓》等影片中,用“离间效果”、“反叙事”手法打破幻想、破坏叙事流程。

新德国电影重新确认电影的叙事,重新确认电影的大众媒介性质,注重叙事外观的观赏价值与历史内涵的思辨价值的统一,从而克服现代主义曲高和寡的艺术封闭性。

法斯宾德、荷索、文德斯和施隆多夫则把新德国电影运动推向了高峰。

新德国电影的造型语言继承了传统,又在表现反思、“寻归”等特殊主题时实现了创新。

在运用影像、声音、色彩等造型元素刻画鲜明性格、营造生活真实气氛从而表现人与人、人与社会之间的冲突和疏离这一点上,新德国电影的导演有很多的相似之处。

在新德国电影作品中,既可以看到经典电影手法的体现,也可以找到“作者风格”。

早在新德国电影运动发起之初。

施特劳普主张电影是一种心智活动,反对滥施于观众感官之上的影响诠释,力求画面自身的真实感和内在张力,追求真实美学。

新德国电影发起人之一的克鲁克强调生活真实影像的发现与再现,观众通过貌似琐碎的生活细节和现象产生反思,他们的电影实践对法斯宾德和文德斯等人起过不可忽视的影响。

新德国电影在真实电影时空、镜头运动、色彩、“复调式”声音等造型手法上,增强了影像的表现力,深化了人物性格和表现主题。

20世纪70年代,荷索、法斯宾德、施隆多夫、文德斯并称德国新电影的四大旗手,如今法斯宾德早已逝世;施隆多夫和文德斯在好莱坞锐气消逝。