施莱尔马赫翻译思想ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:2.77 MB

- 文档页数:16

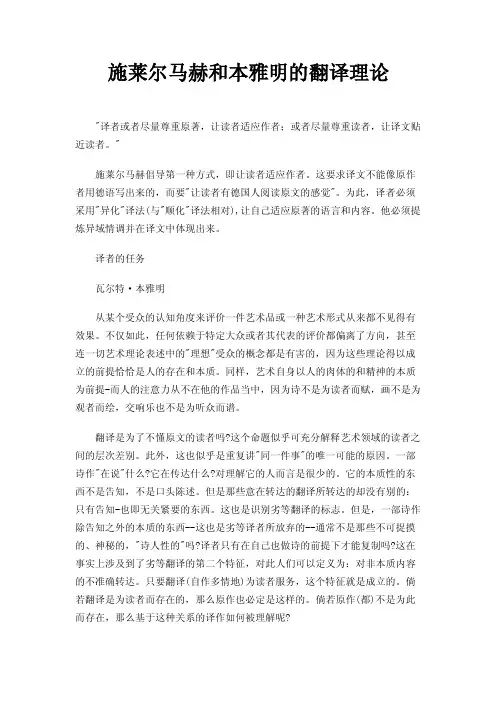

施莱尔马赫和本雅明的翻译理论"译者或者尽量尊重原著,让读者适应作者;或者尽量尊重读者,让译文贴近读者。

"施莱尔马赫倡导第一种方式,即让读者适应作者。

这要求译文不能像原作者用德语写出来的,而要"让读者有德国人阅读原文的感觉"。

为此,译者必须采用"异化"译法(与"顺化"译法相对),让自己适应原著的语言和内容。

他必须提炼异域情调并在译文中体现出来。

译者的任务瓦尔特·本雅明从某个受众的认知角度来评价一件艺术品或一种艺术形式从来都不见得有效果。

不仅如此,任何依赖于特定大众或者其代表的评价都偏离了方向,甚至连一切艺术理论表述中的"理想"受众的概念都是有害的,因为这些理论得以成立的前提恰恰是人的存在和本质。

同样,艺术自身以人的肉体的和精神的本质为前提-而人的注意力从不在他的作品当中,因为诗不是为读者而赋,画不是为观者而绘,交响乐也不是为听众而谱。

翻译是为了不懂原文的读者吗?这个命题似乎可充分解释艺术领域的读者之间的层次差别。

此外,这也似乎是重复讲"同一件事"的唯一可能的原因。

一部诗作"在说"什么?它在传达什么?对理解它的人而言是很少的。

它的本质性的东西不是告知,不是口头陈述。

但是那些意在转达的翻译所转达的却没有别的:只有告知-也即无关紧要的东西。

这也是识别劣等翻译的标志。

但是,一部诗作除告知之外的本质的东西--这也是劣等译者所放弃的--通常不是那些不可捉摸的、神秘的,"诗人性的"吗?译者只有在自己也做诗的前提下才能复制吗?这在事实上涉及到了劣等翻译的第二个特征,对此人们可以定义为:对非本质内容的不准确转达。

只要翻译(自作多情地)为读者服务,这个特征就是成立的。

倘若翻译是为读者而存在的,那么原作也必定是这样的。

倘若原作(都)不是为此而存在,那么基于这种关系的译作如何被理解呢?翻译是一种模式。

施莱尔马赫两种翻译方法一、引言随着全球化的发展,翻译在国际交流中扮演着越来越重要的角色。

德国翻译家施莱尔马赫提出了两种翻译方法,即异化翻译和归化翻译。

这两种方法在翻译界引起了广泛的讨论,本文将对这两种翻译方法进行概述和分析,以期为我国翻译工作提供一定的参考。

二、施莱尔马赫的两种翻译方法概述1.异化翻译异化翻译是指在翻译过程中,译者尽量保留原文的文化、语言和风格,使译文读者能够感受到原文作者的思想和情感。

这种翻译方法强调尊重原文的异质性,使译文读者能够接触到不同的文化观念。

2.归化翻译归化翻译则是以译入语为基准,使译文在语言、文化和风格上与译入语读者习惯的表达方式相一致。

这种翻译方法注重让译文读者感受到译文的自然流畅,易于理解。

三、两种翻译方法的优缺点分析1.异化翻译的优缺点优点:a.保留原文的特色和风格,有助于传播不同文化b.有利于提高译者的翻译水平和技术缺点:a.可能导致译文读者理解困难b.翻译质量参差不齐,容易造成误导2.归化翻译的优缺点优点:a.译文通顺易懂,易于接受b.提高译文的可读性和实用性缺点:a.可能丧失原文的文化特色和风格b.对译者的翻译技巧要求较高四、实例分析1.异化翻译在实例中的应用以我国古代诗歌翻译为例,异化翻译能够保留原文的诗意和韵味,如将李白的《将进酒》翻译成英文:"A flagon of wine, let us drink to the sky,We"ll pour libations to the moon and the sun."2.归化翻译在实例中的应用以同样的诗歌为例,归化翻译则将诗歌翻译成英文诗的形式,如:"Drink up, my friends, let"s raise our glasses high,We"ll sing and dance, and let the good times roll."五、我国翻译现状及启示目前,我国翻译界在实践中更倾向于采用归化翻译,这有利于提高译文的可读性和实用性。

孙致礼他的翻译思想主要体现在他关于文学翻译的辩证论。

他运用“十大矛盾”来解释翻译中的各种问题:科学性与艺术性的辩证统一;保存洋味与避免洋腔的辩证统一;神似与形似的辩证统一;归化与异化的辩证统一;直译与意义的辩证统一;克己意识与创造意识的辩证统一;译者风格和作者风格的辩证统一;忠于作者与忠于读者的辩证统一;整体与细节的辩证统一;得与失的辩证统一。

在翻译策略上,他认为归化主要表现在“纯语言层面上”,在“文化层面上应力求最大限度的异化。

21世纪的中国文学翻译,将进一步趋向异化译法”,而这种异化译法的核心,就是尽量传译原文的异质因素,具体说来,就是要尽量传达原作的异域文化特色,异域语言形式,以及作者的异常写作手法。

蔡新乐本文归纳总结了蔡新乐教授在其著作《翻译的本体论研究》中所涉及的"元翻译"、"主体间性"、"间"、"关系"、"翻译的本体论"、"翻译研究的本体论"等概念的主要内涵,指出对翻译及翻译研究进行形而上的思辨、从形而上的道路,以哲学的形而上之维进入翻译的探讨是可行的。

学科理论的建设需要形而上的思考。

翻译哲学要揭示出"人在翻译中"的存在态势,同时最大可能地消除思想变化的限制与制约因素,将人的自由还原给翻译;这也就是探讨翻译的作用及其意义的本体论地位问题——亦即"间"的问题。

孙艺风翻译一定得基于改写,于是需要某种创作及干预形式,因除非绝对的直译在交际过程中行得通,各种形式的介入便可能因改写而彰显出来,改写的目的是要解决翻译文本中由语言和文化错位造成的明显不连贯问题。

事实上,文学文本中许多部分要么没被译出,要么遭受欠额翻译,主因是其在跨文化意义上的不可译性。

新的主体性极可能因此应运而生,并试图在忠实性与自由度之间获取平衡,从而形成两者的互利互补;在文化他性的构建过程中,展开了一场在真实与变更之间的不间歇角力。