第三章 吸振原理隔振原理78页PPT

- 格式:ppt

- 大小:10.15 MB

- 文档页数:78

书:机械振动与噪声学赵玫,周海亭, 陈光冶,朱蓓丽科学出版社2004年9月第1版 2008年1月第三次印刷 P135隔振:就是在振源和设备或其他物体之间用弹性或阻尼装置连接,使振源产生的大部分能量由隔振装置吸收,以减小振源对设备的干扰。

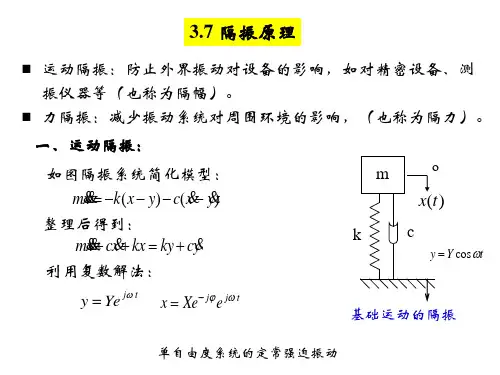

分类:主动隔振(积极隔振) 被动隔振(消极隔振) 如图所示,其中:m —机器的质量k —弹性装置的刚度c (或h/ω)—弹性装置的阻尼当机器的振幅为0X 时,它传递到底座上的力有两部分:一部分通过弹簧传递到基础上,即弹簧力0kX ;另一部分是由阻尼器传到地基上的力,即阻尼力0X c ω(或0hX )。

机器的受力分析和力矢量的关系如图所示,传递到地基上的力幅T F 是上述两力的矢量和。

()()()20202021ωζω+=+=kX X c kX F T由式(4-23)()()22200021/ωζωμ+-==kX kX F 代入上式得:()()()222202121ωζωωζ+-+=F F T 定义力传递率为:0F F ST==刚性支承传递的力幅幅通过弹性支承传递的力 则()()()222202121ωζωωζ+-+===F F S T刚性支承传递的力幅幅通过弹性支承传递的力当阻尼忽略不计时,0=ζ2011ω-==F F S T将上式画成力传递曲线,如下图所示,从图中可以看出:(1)当1<<ω时,1≈S ,当系统的固有频率远大于激励频率时,隔振效果几乎没有;(2)当2<ω时,1>S ,不但没有什么隔振效果,反而会将原来的振动放大;(3)当1=ω时,系统还要产生较大的共振振幅;(4)当2>ω时,1<S ,振动隔离才有可能。

声学基础隔振原理声学基础隔振原理是指通过减少振动源与受体之间的能量传递,来降低振动和噪声的传播。

隔振的主要目的是防止振动能量通过结构或介质传播到周围环境中,从而减少噪声和振动对人们生活和工作的干扰。

隔振原理基于以下几个方面:1. 弹性支撑:使用弹性材料,如橡胶、弹簧等,将振动源与基础结构隔开。

弹性支撑可以吸收和衰减振动能量,减少振动的传递。

2. 质量惯性:增加振动系统的质量可以降低其振动频率,使其与外部激励频率错开,从而减少共振的发生。

质量惯性大的物体对振动的响应较小。

3. 阻尼损耗:在振动系统中引入阻尼材料或机制,如阻尼器、减振垫等,可以将振动能量转化为热能等其他形式的能量消耗掉,进一步减少振动的幅度和持续时间。

4. 隔振器设计:隔振器是专门设计用于隔离振动的装置,它可以根据具体的振动特性和要求进行定制。

隔振器通常由弹性元件和阻尼元件组成,以实现最佳的隔振效果。

5. 结构隔声:通过合理的结构设计,如隔声墙、隔声罩等,减少声音的传播。

隔声结构可以阻挡声音的直接传播,降低噪声的辐射。

6. 声学材料应用:使用吸声材料和隔音材料,如吸音棉、隔音板等,吸收和散射声音能量,减少声音的反射和传播。

综上所述,声学基础隔振原理的核心是通过弹性支撑、质量惯性、阻尼损耗等手段,减少振动能量的传递和噪声的辐射。

这些原理在机械设备、建筑声学、交通运输等领域都有广泛的应用,对于提高生活质量、保护环境和保障人们的健康具有重要意义。

在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的隔振方法和材料,并进行合理的设计和安装,以达到良好的隔振效果。

同时,还需要考虑成本、空间限制和使用要求等因素,以实现经济、有效的隔振解决方案。

目录题目要求:简要叙述隔振原理,力的传递和隔振,基底振动的隔离;关于隔振算例的编程并附上编程解释;以算例做样本,简单介绍GUI控件的应用。

第一节简述隔振的原理1.1 隔振的含义1.2 建筑结构抗震设计的方法1.3 隔振原理及系统组成1.3.1隔振原理1.3.2 隔振系统的组成第二节工程中的隔振(震)2.1 力的传递和隔振2.2 基底隔振2.3 算例第三节算例的编程3.1 GUI控件介绍3.2 matlab操作步骤3.3 编程程序的简要讲述第四节结束语第一节简述隔振的原理1.1 隔振的含义人们常说的“隔振”可以统称为减震。

简单的说,抗震以“抗”为主,以“刚”为主,要提高整体刚变,要刚度均匀,避免若层。

减震以“放”为主,以柔为主,改变结构刚度,设置耗能、吸能装置。

其中结构减震的理论和方法比较先进,减震设计无规范可循,需要开发。

1.2 建筑结构抗震设计的方法目前世界各国普遍采用的抗震设计方法都是既考虑强度,又考虑变形能力和能量耗散能力。

在进行结构抗震设计时,适当控制结构的强度和刚度,使结构在大地震作用下进入非弹性状态时具有较好的延性,以便耗散输入结构的地震能量。

这种抗震设计方法在很多情况下都是有效的。

与其靠结构本身的强度、变形能力和能量耗散能力来抗御水平地震作用,不如人为地在结构中布置一些耗能装置,但这类耗能装置只能在结构能产生大变形时才有效。

为适应这种需要,基地隔振方法应运而生。

建筑物基地隔振是结构物地面以上部分的底部设置隔震层,使之与固结于地基中的基础顶面分离开。

目前采用的底部隔振主要用于隔离水平向的地面运动。

隔振层的水平刚度显著低于上部结构的侧向刚度才能收到隔振效果。

基地隔振方法与传统的抗震设计方法相比,有很大的优越性,它用基地隔振系统来减少地震作用,并耗散地震能量,而不特别要求结构本身有较大的变形能力和能量耗散能力。

1.3 隔振原理及系统组成1.3.1隔振原理随着大量强震记录的获得,计算分析等手段不断进展,对建筑物的地震反应也有了不同层次的影响,主要因素有:(1)结构物的基本周期;(2)阻尼比。