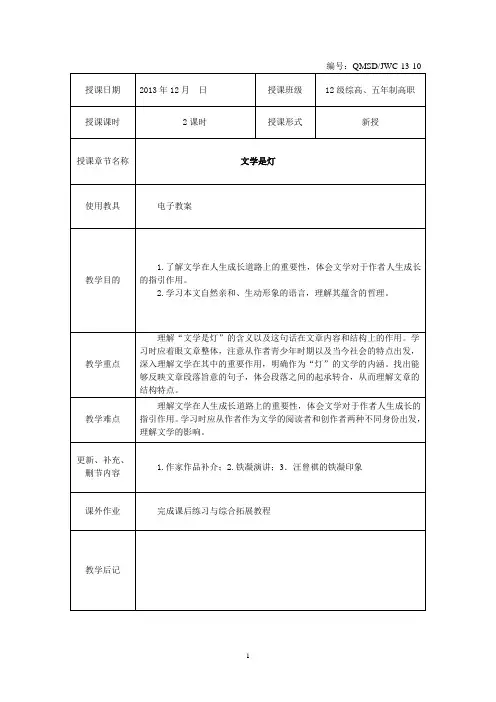

《文学是灯》-教案

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:8

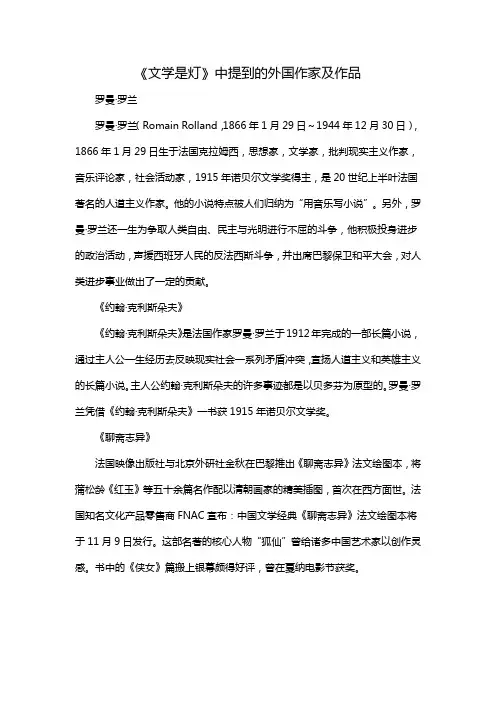

《文学是灯》中提到的外国作家及作品罗曼·罗兰

罗曼·罗兰(Romain Rolland,1866年1月29日~1944年12月30日),1866年1月29日生于法国克拉姆西,思想家,文学家,批判现实主义作家,音乐评论家,社会活动家,1915年诺贝尔文学奖得主,是20世纪上半叶法国著名的人道主义作家。

他的小说特点被人们归纳为“用音乐写小说”。

另外,罗曼·罗兰还一生为争取人类自由、民主与光明进行不屈的斗争,他积极投身进步的政治活动,声援西班牙人民的反法西斯斗争,并出席巴黎保卫和平大会,对人类进步事业做出了一定的贡献。

《约翰·克利斯朵夫》

《约翰·克利斯朵夫》是法国作家罗曼·罗兰于1912年完成的一部长篇小说,通过主人公一生经历去反映现实社会一系列矛盾冲突,宣扬人道主义和英雄主义的长篇小说。

主人公约翰·克利斯朵夫的许多事迹都是以贝多芬为原型的。

罗曼·罗兰凭借《约翰·克利斯朵夫》一书获1915年诺贝尔文学奖。

《聊斋志异》

法国映像出版社与北京外研社金秋在巴黎推出《聊斋志异》法文绘图本,将蒲松龄《红玉》等五十余篇名作配以清朝画家的精美插图,首次在西方面世。

法国知名文化产品零售商FNAC宣布:中国文学经典《聊斋志异》法文绘图本将于11月9日发行。

这部名著的核心人物“狐仙”曾给诸多中国艺术家以创作灵感。

书中的《侠女》篇搬上银幕颇得好评,曾在戛纳电影节获奖。

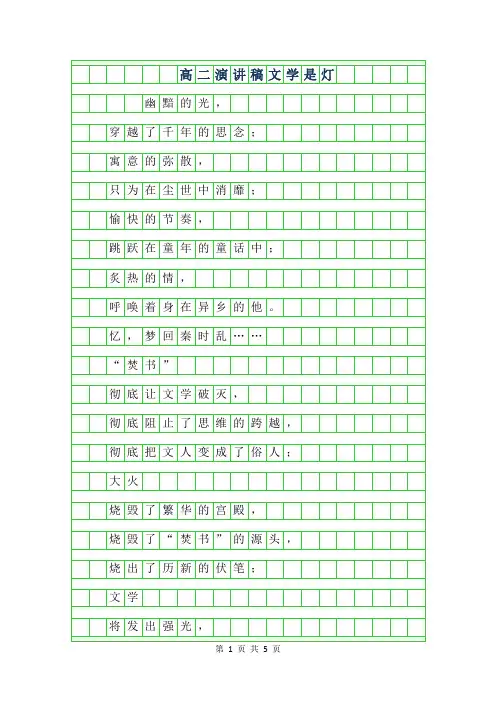

文学是灯《文学是灯》是中国现代作家铁凝的一篇文学演讲,自从担任中国作家协会主席以后,铁凝必须频繁地出房中外文学活动,作为中国作家协会的主席和名著名的作家,她有义务宣传文学,表明自己对文学的认识和自己的文学理想,在当今社会不断唤起大众对文学的信心,使文学更多地参与到福利社会生活中,参与到民族精神的传播与建构当中她还不断对中国文学的传统进行新的阐释,讨论中外文学的交流与融合,从而将文学作为人类共同的精神活动和精神财富,在全球化的时代同时又是文化多元化的时代担负起文化交流的使命。

这篇演讲原本是作者在韩国的一次文学活动上发表的,收入教材时作了删节。

全文共分9个自然段,可以将其分为五个部分。

第一部分是第1、2自然段,主要是回忆作者的文学阅读第1自然段是全文的个导语,将话题由当下引人对自己文学活动的回忆,对自己文学启蒙的回溯。

作者没有去凭空回忆,而是从媒体的一个提问开始:“有媒体问了我一个问题,让我举出青少年时期对自己影响最深的两本文学作品,前提是只举两本。

一本中国的,一本外国的。

"这个问题本不难回答,但由于问的是青少年时期,而作者的青少年时期是处在中国的文化大革命时期,这样,问题就复杂了.于是,作者不得不对中国的那个荒诞岁月作一个介绍。

最后叙述由这个年代的特殊的社会氛围的压迫产生的特殊的心理和维之产生的行为。

“又因为出身的灰色,内心便总有某种紧张和自卑。

我自幼喜欢写日记,在那个年代紧张着自卑省也还坚持写省,只是那时的日记都是“杆悔休’了我每天都在日记里检讨门所犯的错误,期份自己能够成为一个纯粹的人实在没有错误,还会虚构一点写下来"然后从今天的角度对这一行为进行不确定的命名:“不知这是否可以算作我最初的“文学训练”这样,就自然地将话题引到了文学上。

第2自然段是承前而来,由文学训练转移到文学阅读依然是对那个特殊年代的回忆,只是角度变了,但却扣住了第一自然段中媒体的提问,即影响自己的文学作品作者说了两本书。

大 家文学是灯●文/铁凝我出生在一个知识分子家庭,我的少年时代,正值中国的“文化大革命”。

那是一个鄙视知识、限制阅读的文化荒凉的时代。

又因为出身灰色,内心总有某种紧张和自卑。

我自幼喜欢写日记,我每天都在日记里检讨自己所犯的错误,期盼自己能够成为一个纯粹的人。

就是在这样的日子里,我读到一部被家中大人偷着藏起来的书:法国作家罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》。

记得扉页上的题记是这样两句话:“真正的光明决不是永没有黑暗的时间,只是永不被黑暗所淹没罢了;真正的英雄决不是永没有卑下的情操,只是永不被卑下的情操所屈服罢了。

”这两句话震撼了我,让我偷着把我自己解放了那么一小点又肯定了那么一小点,并生出一种既鬼祟又昂扬的豪情,一种冲动,想要去为这个世界做点什么。

我初次领略到了文学的魅力,这魅力照亮了我精神深处的幽暗之地,同时给了我身心的沉稳和力气。

另一本是《聊斋志异》。

在那个沉默、呆板和压抑的时代读《聊斋》,觉得书中的那些狐狸,她们那么活泼、聪慧、率真、勇敢而又娇憨,那么反常规。

《聊斋》里有一篇名叫《婴宁》的小说当时我读过不止一遍。

在中国古代小说里,如果哭得最美的是《红楼梦》里的林黛玉,那笑得最美的就是狐仙婴宁……正是这样一些善良的狐狸洒脱而又明亮的性情,她们的悲喜交加的缠绵故事,为我当时狭窄的灰色生活开启了一个秘密而有趣味,但又不可与人言的空间。

这就是在我的青春期文学给我的恩泽和“打击”,这“打击”具有一种宝贵和难忘的重量,它沉入我的心底,既甜蜜又酣畅。

我的文学之梦也就此开始。

1975年我高中毕业后,受了要当一个作家的狂想的支配,自愿离开城市,来到华北平原的乡村,种了四年小麦和棉花。

那时的中国乡村还没有保护个人隐私的习惯。

作为45大 家城市里来的学生,我们经常收到一些家信,那些信件被乡村邮递员送至村委会的窗台上,等待我们路过时取走。

常常是,当我们到村委会取信时,我们的家信已经被先期到达的村人拆开并传看着不知读过多少遍了。

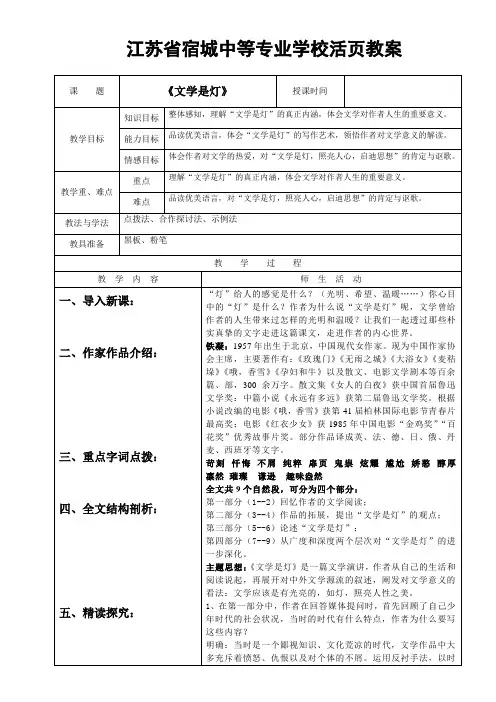

江苏省宿城中等专业学校活页教案追问:你是如何理解《约翰·克里斯朵夫》扉页上的题记令她震撼:“真正的光明绝不是永没有黑暗的时间,只是永不被黑暗所淹没罢了;真正的英雄绝不是永没有卑下的情操,只是永不被卑下的情操所屈服罢了”这句话的含义?代文化的“荒凉”突出好的文学作品的建设,突出好的文学作品对我的鼓舞和指引作用。

2、作者说在青少年时期曾经有两本书对她产生了深刻的影响,(是哪两本)为什么?因为这两本书让作者第一次真正领略到了文学的魅力,它的丰富的想象力和不同寻常的思考,照亮了她精神深处的幽暗之地,给了她身心的沉稳和力气,使她在那个文化荒凉的时代认识到人的自身价值,并敢于去追求个体的独特价值。

为她当时狭窄的灰色生活开启了一个秘密而有趣味,但又不可与人言的空间。

给她带来了人生的趣味,使她敢于打破种种约束,去追求人的本质,去做一个真正的人。

3、怎样理解“这就是在我的青春期文学给我的恩泽和“打击”,这“打击”具有一种宝贵和难忘的重量,它沉入我的心底,既甜蜜又酣畅”这句话?明确:在青春期能读到一部两部经典是十分幸运的事,它让人体会到文学真正的魅力,所谓的“打击”其实是文学带来的陌生感,它开启了一个未知的想象的世界。

4、在第3、4段中,作者为什么要花那么多笔墨去写农村生活,这和“文学”有什么关系?作者是如何通过她个人的文学经历来表达“文学是灯”这一主题的?答:作者在农村生活中遇到的人和事,无一不体现出人性之美,正如文学作品所要反映出来的一样,也是作者日后对文学的态度的一种肯定,用作者的话说“那些醇厚的活生生的感同身受却成为了我生活和文学永恒不变的底色,那里有一种对人生深沉的体贴,有一种凛然的情义”对作者以后在文学发展的道路上有很大帮助。

正是这些经历使她慢慢懂得了有一盏文学之灯在引领着她的生活,影响着她的精神和价值取向,让她懂得了如何看待生活,看待人生。

5、结合语境,品味下面的句子:“文学应该是光亮的,如灯,照亮人性之美。

巴金《灯》教案一、教学目标通过本教案的实施,学生能够:1. 理解并掌握巴金《灯》中的主要内容和主题思想;2. 深入体会巴金在《灯》中运用的象征手法和心理描写技巧;3. 通过小组合作和课堂讨论,提高分析文学作品的能力和语言表达能力;4. 培养对文学作品的欣赏能力和审美情趣。

二、教学重点和难点教学重点:1. 《灯》中的象征手法和心理描写技巧;2. 分析和欣赏文学作品的能力。

教学难点:1. 理解和掌握《灯》中的主题思想和象征意义;2. 运用心理描写技巧进行写作。

三、教学过程1. 引入(10分钟)通过播放一段有关巴金的视频,引出《灯》这一作品。

让学生简单了解巴金的生平和《灯》的创作背景。

2. 呈现(20分钟)呈现《灯》的原文,选取其中的片段进行讲解。

重点讲解其中的象征手法和心理描写技巧,让学生深入体会作品中的主题思想和人物情感。

3. 概括(15分钟)通过小组合作,让学生概括《灯》的主要内容和主题思想。

引导学生发现作品中的深层意义和美学价值。

4. 练习(15分钟)选取《灯》中的另一个片段,让学生运用刚才学到的象征手法和心理描写技巧进行分析和解读。

通过课堂讨论,培养学生的分析能力和语言表达能力。

5. 反馈与总结(10分钟)对学生的学习成果进行反馈,及时纠正学生在理解和欣赏文学作品时出现的错误。

对本节课的知识点进行总结,让学生明确教学目的。

四、教学方法和手段1. 使用PPT课件,突出重点和难点;2. 通过板书,引导学生理解和掌握《灯》中的象征手法和心理描写技巧;3. 运用引导式提问和小组合作的教学方法,鼓励学生积极思考和表达自己的观点;4. 根据学生的学习情况和反馈,调整教学进度和方法,确保教学质量。

五、课堂练习、作业与评价方式1. 课堂练习:选取《灯》中的片段,让学生当堂分析和解读,并运用象征手法和心理描写技巧进行短文写作;2. 作业:让学生在家中阅读《灯》的全文,并写一篇读后感,总结自己对这部作品的理解和感受;3. 评价方式:对学生的课堂练习和作业进行及时批改和评价,并组织课堂讨论,让学生互相交流和分享自己的学习成果。

一、教案基本信息教案名称:《灯》作者:巴金课程类型:文学作品阅读与分析课时:2课时年级:八年级教学目标:1. 理解作品内容,体会作者对“灯”的深厚情感。

2. 分析作品中的象征手法,领悟作品的主题。

3. 培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

二、教学重点与难点重点:1. 分析作品中的象征手法。

2. 领悟作品的主题。

难点:1. 作品象征手法的深入理解。

2. 作品主题的多元解读。

三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动思考。

2. 利用案例分析法,深入剖析作品中的象征手法。

3. 运用小组讨论法,激发学生对作品主题的探讨。

四、教学准备1. 教材:《巴金散文选》2. 相关资料:关于巴金的生平和创作背景3. 投影仪、音响设备五、教学过程第一课时一、导入(5分钟)1. 引导学生回顾已学的巴金作品,分享对巴金先生的印象。

2. 介绍《灯》的创作背景,激发学生的阅读兴趣。

二、自主学习(10分钟)1. 学生自主阅读《灯》,理解故事情节。

2. 学生结合课文注释,扫清文字障碍。

三、课堂讨论(15分钟)1. 教师提出问题,引导学生深入思考:“灯”在文中象征着什么?2. 学生分组讨论,分享各自的见解。

四、作品分析(15分钟)1. 教师引导学生分析作品中的象征手法。

2. 学生结合课文,举例说明象征手法的运用。

第二课时一、复习导入(5分钟)1. 回顾上节课的学习内容,检查学生的掌握情况。

2. 引出本节课的学习任务:深入探讨作品的主题。

二、课堂讨论(10分钟)1. 教师提出问题,引导学生思考作品主题。

2. 学生分组讨论,分享各自的观点。

三、拓展延伸(15分钟)1. 教师提出拓展问题,引导学生从不同角度解读作品主题。

2. 学生分组讨论,分享自己的见解。

2. 学生分享自己的学习收获。

3. 布置课后作业:写一篇关于《灯》的读后感。

六、课后作业设计1. 完成《灯》的读后感,要求不少于300字。

2. 结合自己的生活经历,谈谈对“灯”的象征意义的理解。

巴金散文灯教案教案标题:巴金散文《灯》教案教案目标:1. 通过阅读巴金散文《灯》,学生将能够理解散文的特点和风格。

2. 学生将能够分析散文中的主题和情感,并能够表达自己的观点和感受。

3. 学生将能够运用所学知识,撰写一篇关于巴金散文《灯》的读后感。

教案步骤:引入:1. 向学生介绍巴金是中国现代文学的重要作家之一,他的散文作品以真实、细腻的描写而著称。

2. 引导学生思考:你们对散文了解多少?你们对巴金了解多少?你们对《灯》这个题目有什么想法?阅读与理解:1. 分发巴金散文《灯》的文本给学生,让他们先默读一遍。

2. 学生可以自主阅读,然后在小组内讨论散文的主题和情感。

3. 整理学生的讨论结果,引导学生进一步理解散文的主题和情感。

分析与讨论:1. 引导学生分析散文中的描写手法和语言特点,例如巴金如何通过描写灯光来表达情感。

2. 引导学生思考散文中的主题是什么,巴金想通过这篇散文表达什么样的情感和思考。

3. 引导学生讨论自己对散文的理解和感受,鼓励他们表达自己的观点和想法。

撰写读后感:1. 要求学生根据自己对巴金散文《灯》的理解和感受,撰写一篇读后感。

2. 提供一些写作指导,例如可以从散文的主题、情感、描写手法等方面展开写作。

3. 鼓励学生表达自己真实的感受和观点,同时要求他们用准确、流畅的语言进行表达。

总结:1. 回顾学生对巴金散文《灯》的理解和感受,让学生分享自己的读后感作为总结。

2. 引导学生思考散文对他们的启发和影响,以及如何将散文中的情感和思考应用到自己的生活中。

扩展活动:1. 鼓励学生阅读更多巴金的散文作品,比较他们的风格和主题。

2. 组织学生进行小组或班级的读书分享,让他们互相交流和学习。

评估方式:1. 观察学生在讨论和分析中的参与程度和表达能力。

2. 评估学生撰写的读后感,包括内容的准确性、观点的清晰度和语言的流畅性。

教学资源:1. 巴金散文《灯》的文本。

2. 黑板或白板、粉笔或马克笔等教学工具。

灯一、教学目标:1.理清课文的思想脉络2.了解灯的象征意义3.学习散文运用象征手法含蓄表达思想感情的写作手法二、教学重点:灯的象征意义。

三、教学难点:象征手法的运用。

四、授课方法:诵读法,点拨法,交流讨论法。

五、教学过程:(一)复习导入我们以前学过课文《白杨礼赞》,都知道文章极力讴歌了白杨树坚韧朴实的优秀品质,但作者的意图并不在此,他歌颂的其实是党领导下坚持抗日的北方农民正直朴实的品质和坚韧顽强的斗争精神。

运用的是什么手法?(象征)在同一历史时期,现代文学巨匠巴金也用这一手法写了一篇含蓄隽永的散文,今天我们一起走进课文《灯》,看看这一物象象征着什么。

(二)作者简介巴金:(1904年11月25日—2005年10月17日),本名李尧棠,字芾甘,笔名除巴金外,还有王文慧、欧阳镜蓉、黄树辉、余一等,1904年11月25日出生于四川省成都市,祖籍浙江省嘉兴市。

中国现代作家。

代表作:长篇小说《家》《春》《秋》(激流三部曲)《雾》《雨》《电》(爱情三部曲),此外还有小说《灭亡》《寒夜》《憩园》。

1982年,巴金获得了“但丁”文学奖。

巴金既是一位优秀的散文家,又是一位优秀的小说家。

他的散文作品有很多,如《海行杂记》《随想录》等。

(三)写作背景《灯》是巴金在1942年2月写成的一篇散文。

抗战以来,巴金与进步的文艺界人士,在中国共产党关于建立民族统一战线的正确路线指引下,积极投身到抗日救国的斗争中。

巴金在西南地区目击国民党反动派的倒行逆施,看到时时出现的险恶的政治形势,心情是苦闷和抑郁的。

但他在中国共产党(特别是周恩来)的关怀帮助下,抗日救国的意志愈益坚定了:尽管环境艰苦危险,他始终未放下手中那支宣传抗日的笔,民族解放战争必胜的信念化作战斗的力量,写下了像《灯》这一类鼓舞民众斗志,抨击投降势力的文章。

为适应斗争环境,《灯》采用的象征的手法,含蓄深沉的语句中充满了作者真挚的情感。

1942年2月,巴金在桂林写下一篇有名的散文《灯》。

灯巴金课文教案一、教学目标:1. 知识目标:通过学习巴金的短篇小说《灯》,了解中国现代文学的发展历程,了解巴金的生平和创作背景,了解小说《灯》的主要内容和艺术特点。

2. 能力目标:培养学生的文学鉴赏能力,提高学生的阅读理解能力和分析能力。

3. 情感目标:通过学习巴金的作品,培养学生的爱国情怀和社会责任感,引导学生正确对待生活,珍惜现在的幸福生活。

二、教学重点和难点:1. 重点:讲解巴金的生平和创作背景,分析小说《灯》的主题和艺术特点。

2. 难点:引导学生深入理解小说《灯》的内涵和思想。

三、教学过程:1. 导入:通过介绍巴金的生平和创作背景,引导学生进入学习状态。

让学生了解巴金是中国现代文学的重要作家,他的作品具有深刻的社会思想和艺术价值。

2. 学习小说《灯》:讲解小说《灯》的主要内容和艺术特点,引导学生认识小说中的主要人物和事件,分析小说的主题和思想,让学生了解小说所反映的社会现实和人生命运。

3. 阅读分析:让学生阅读小说《灯》,并进行分析和讨论。

引导学生深入理解小说中的人物形象和情节发展,分析小说的艺术手法和意义,培养学生的文学鉴赏能力和批评能力。

4. 课堂讨论:组织学生进行课堂讨论,让学生就小说《灯》的主题和意义展开思考和交流,引导学生表达自己的观点和看法。

5. 总结反思:对本节课的学习内容进行总结和反思,让学生对巴金的作品有一个全面的了解,培养学生正确的价值观和人生观。

四、教学手段:1. 多媒体教学:通过多媒体教学手段,展示巴金的生平和创作成就,让学生直观地了解巴金的作品和思想。

2. 课堂讨论:组织学生进行课堂讨论,引导学生积极参与,充分发挥学生的主体性和创造性。

3. 互动教学:通过互动教学的方式,让学生在学习中获得快乐和成就感,激发学生的学习兴趣和潜能。

五、教学反思:通过本节课的教学,学生对巴金的作品有了更深入的了解,培养了学生的文学鉴赏能力和批评能力,激发了学生对文学的兴趣和热爱。

同时,通过学习巴金的作品,引导学生正确对待生活,珍惜现在的幸福生活,培养了学生正确的价值观和人生观。

1 / 2文学就像炉中的火一样,我们从人家借得火来,把自己点燃,而后传给别人,以致为大家所共同。

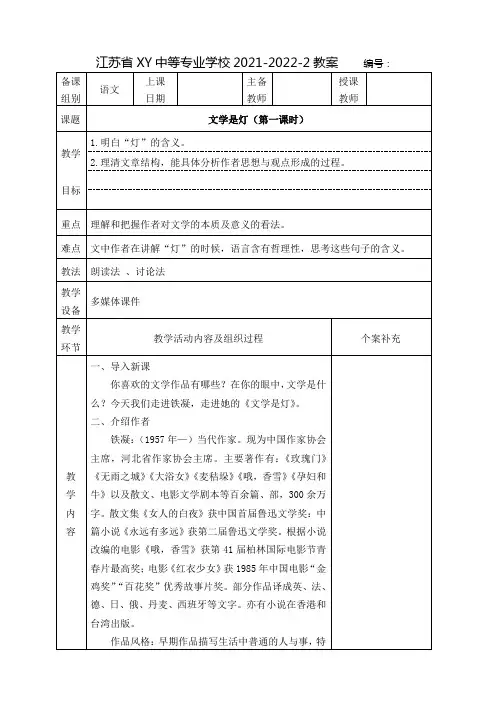

——福楼拜1 《文学是灯》教案【教学目标】1.能总体把握作者对文学的本质及文学的作用的看法。

2.理清文章结构,能够具体分析作者思想与观点形成的过程。

3、体会作者亲切平和的文字风格,加强对议论性散文文体特点的理解和体验。

【教学重点】理解和把握文章主旨,理清文章结构,明确作者论述的思路。

【教学难点】体会作者亲切平和的文字风格,品味文章语言,加强对议论性散文文体的理解。

【教学课时】2课时【教学过程】✧ 知识链接铁凝,姓屈,汉族,1957年9月生,籍贯河北省赵县,生于北京。

人称文坛“美女作家”,也有人称她是“女性主义”作家。

河北省作家协会名誉主席,2006年当选中国作家协会主席。

主要著作有:长篇小说《玫瑰门》、《大浴女》、《笨花》等4部,中、短篇小说《哦,香雪》《第十二夜》《没有钮扣的红衬衫》《对面》《永远有多远》等,以及散文、随笔等。

部分作品译成英、法、德、日、俄、丹麦、西班牙等文字。

亦有小说在香港和台湾出版。

2012年为了庆贺东南大学110周年生日,华生和他的夫人,也就是中国作协主席铁凝联名捐赠1100万元,这是东南大学建校历史上最大的一笔个人捐款。

✧ 小试牛刀1、给下词语中加点的字注音苛.( )刻 忏.( )悔 不屑.( ) 鬼祟.( ) 娇憨.( ) 炫.( )耀 醇.( )厚 凛.( )然 谦逊.( ) 契诃.夫( ) 尴尬..( ) 璀璨..( ) 趣味盎.( )然 2、本文是一篇演讲,作者从 说起,再展开对 的叙述,阐发对文学意义的看法: ,如灯, 。

3、你如何理解文章标题“文学是灯”?✧ 初出茅庐1、作者在回顾自己的文学启蒙是特别提到《约翰 克利斯朵夫》和《聊斋志异》,他们对作者产生了哪些影响?2、说说“这就是在我的青春期文学给我的恩泽和‘打击’。

这‘打击’具有一种宝贵和难忘的重量,它沉入我的心底,既甜蜜又酣畅。

教学目标:1.了解灯光的特点,体会作者所寄托的思想感情的发展、变化过程及其在文章中的作用。

2.理解实写的灯光和具有象征意义的灯光不同的内在含义及彼此间的关系。

课时数:1.5课时。

教学流程:1.学生在预习的基础上,高声朗诵课文两遍。

2.介绍作者:巴金;以及本文写作的大致背景。

巴金,原名李尧棠,1904年出生于四川成都,现代著名作家。

1923年,受“五四”新思想影响,冲破封建家庭的樊笼,到上海、南京求学。

1927年至1928年旅居巴黎,创作并出版了其处女作《灭亡》。

回国后陆续出版了《爱情三部曲》(《雾》《雨》《电》)、《激流三部曲》(《家》《春》《秋》)、《寒夜》和《憩园》等著名小说。

此外还有散文集《生之忏悔》、《旅途随笔》、《静夜的悲剧》等。

十年浩劫后,于1978年起,陆续出版《随想录》。

巴金于2005年10月17日在上海逝世。

巴金的小说具有强烈的反封建精神;其散文洋溢着渴望自由、追求光明的热情。

巴金散文常用象征手法,在其人生旅途中常喜欢用灯、火(心中之灯、火)象征对新生活的信念和对光明理想的追求。

所谓象征,指的是:通过某种特定的具体形象以表现与之相似或相近的概念、思想和感情。

象征实际是一种暗示。

读者之所以能够通过想象和联想,接受作者的暗示,懂得作者是借此言彼,是因为作品中用来作为象征的具体形象,与作者所要表现的概念、思想、感情有某种相似、相近之处。

巴金自己就谈到:“‘灯’‘灯光’主要的寓意是指光明,是指对光明的向往。

”本文是一篇托物寓意的散文。

本文写作于1942年2月,其时正是太平洋战争爆发、日本人占领香港的时候,而中国国内的抗日战争也正处于相持阶段,抗日战争进行到最艰难的时候,人民正蒙受着深重的苦难。

当时日本侵略军气势汹汹,表面上不可一世。

但实际上,它在中国战场上已经疲于奔命,陷入僵持。

为了摆脱困境,它不惜孤注一掷,贸然发动太平洋战争。

在太平洋战场上,在中国战场上,日本军国主义表现出了既疯狂又虚弱的两重性。