苏教版科学《声音的传播》

- 格式:doc

- 大小:36.00 KB

- 文档页数:9

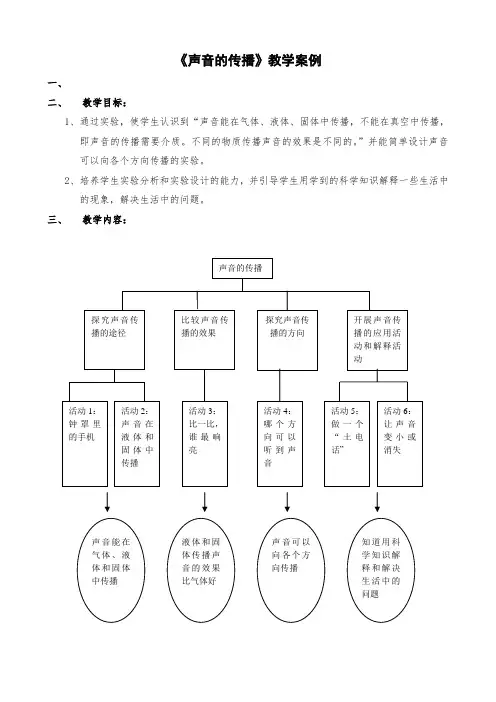

《声音的传播》教学案例一、二、教学目标:1、通过实验,使学生认识到“声音能在气体、液体、固体中传播,不能在真空中传播,即声音的传播需要介质。

不同的物质传播声音的效果是不同的。

”并能简单设计声音可以向各个方向传播的实验。

2、培养学生实验分析和实验设计的能力,并引导学生用学到的科学知识解释一些生活中的现象,解决生活中的问题。

三、教学内容:四、教学重点、难点:重点:知道声音的传播需要介质。

难点:设计实验研究声音传播的方向。

四、教学方法:教学方法:实验探究、启发五、教学仪器:教师准备:玻璃钟罩一只,抽气机一台,手机一只,水槽一个;学生器材:沙袋,水袋,气袋,纸杯,棉线,牙签。

课前准备:学生利用纸杯、棉线和牙签制作土电话。

六、教学过程:(一)创设情境,提出问题1、师:听说宇航员在月球上就算面对面大声地说话,对方也不能直接听到他的声音,你知道这是为什么吗?2、学生讨论,提出猜想。

(二)引导点拨,与学生共同探究1、活动1:钟罩里的手机(1)教师演示“钟罩里的手机”实验,提醒学生将前后听到的音量进行对比。

方法:先用手机播放铃声,你能听到声音吗?再用钟罩盖住手机,你还能听到声音吗?它有没有变化?最后用抽气机抽走钟罩里的空气,你还能听到声音吗?(2)预测实验的结果。

学生预测声音会变小或消失。

(3)观察实验现象。

刚开始能清晰地听到手机铃声,用钟罩盖住手机后,听到的声音变小了;用抽气机抽走钟罩里的空气后,就听不到声音了。

(4)讨论实验现象说明的问题。

师:玻璃钟罩里空气较多时,我们能清楚地听到声音;当钟罩里的空气越来越少的时候,我们听到的声音也越来越小了;直到抽掉钟罩里全部的空气(不可能抽得很干净),相当于真空状态,跟月球上差不多时,我们就听不到声音了。

这现象说明了什么呢?是声音不存在了?还是只是没有传到我们的耳朵,所以我们听不到?学生讨论、分析。

(5)师生共同得出结论,解决问题。

——声音能通过空气传播,不能在真空中传播。

苏教版科学三年级下册10《声音的传播》说课稿一. 教材分析苏教版科学三年级下册第10课《声音的传播》是本册教材中的重要内容。

本节课的主要内容是通过实验和观察,让学生了解声音的传播条件以及声音在不同介质中的传播速度。

教材中安排了丰富的实验和活动,旨在激发学生的探究兴趣,培养学生的实验操作能力和科学思维。

二. 学情分析三年级的学生已经具备了一定的实验操作能力和观察能力,对声音有一定的认知。

但在声音传播方面,他们可能还存在一些模糊的认识。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的认知水平,引导学生从生活实际出发,通过实验和观察,探究声音的传播条件。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解声音的传播条件,知道声音在不同介质中的传播速度。

2.过程与方法:通过实验和观察,培养学生的实验操作能力和科学思维。

3.情感态度价值观:激发学生对科学的兴趣,培养学生探究问题的精神。

四. 说教学重难点1.教学重点:声音的传播条件,声音在不同介质中的传播速度。

2.教学难点:声音传播条件的实验设计和操作。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用实验法、观察法、讨论法、讲授法等。

2.教学手段:多媒体课件、实验器材、实物模型等。

六. 说教学过程1.导入:通过播放音乐,让学生感受声音,引出本节课的主题。

2.探究声音的传播条件:引导学生设计实验,观察声音在不同介质中的传播情况,总结声音传播的条件。

3.探究声音在不同介质中的传播速度:让学生分组实验,测量声音在空气、水、固体中的传播速度,分析传播速度与介质的关系。

4.总结与拓展:引导学生总结本节课的学习内容,思考声音传播在现实生活中的应用。

5.布置作业:让学生课后观察生活中声音传播的例子,并进行思考。

七. 说板书设计板书设计如下:1.空气:约340m/s2.水:约1500m/s3.固体:约5000m/s八. 说教学评价1.学生实验操作能力的评价:观察学生在实验过程中的操作是否规范、准确。

2.学生科学思维的评价:评价学生在实验观察、讨论分析过程中是否能提出有价值的问题,是否能从生活实际中发现问题、解决问题。

苏教版小学四年级科学上册《声音的传播》优秀教案课件PPT教学设计章节概述本文主要介绍苏教版小学四年级科学上册中的《声音的传播》教学内容。

本章节主要分为以下几个方面的介绍:•教学目标•教师教学方法•学生学习方法•课前准备•课程设计•教学手段教学目标本节课的教学目标如下:1.了解声音是一种机械波,具有传播的特点,2.能用实验方法进行声音传播的观察和验证,3.学习并运用专业术语,例如共鸣、回声、声音的音高等概念。

教师教学方法1.引入法:老师通过控制音量大小、通过音乐、声音组成的单元、孩子熟悉的音效,激发孩子的兴趣和好奇心,并由此介绍声音的性质和特征。

2.实验探究法:通过组织实验和探究,让学生亲身感受生活中的声音,观察声音传播的现象,引导学生学习和运用科学的探究方法。

3.图片展示法:丰富图像和场景呈现,和语言相得益彰。

4.讨论互动法:通过小组讨论和学生互相问答的方式让学生主动参与,加深理解。

学生学习方法1.实践教学:通过实际的实验教学方式,让学生亲身参与,感受声音的传播,加深理解和记忆。

2.互动探究:学生自主探究,与同学讨论,提高学生的思维能力和解决问题的能力。

3.贴近生活:通过学生熟悉的生活现象,使得学生更容易理解声音传播这个抽象概念。

课前准备1.教师准备声音的音响及一些生活中常见的声音,如钟表的嘀嗒声、手机的铃声、车辆的噪音等。

准备充分的几组整齐的玻璃杯、水、蜡烛、刷子等实验用品。

2.学生需要准备笔、纸。

课程设计第一步:激发学生好奇心1.在黑板上写上“发出声音”,让学生讲述自己在日常生活中发出声音的时间和场景。

2.在幻灯片上用图片方式展示学生熟悉的声音,听完之后由学生猜测这些声音是如何产生的。

3.通过图片的方式演示声音的传播,引出了学生的好奇心。

第二步:开展实验探究1.小组讨论,学生自行发表自己对声音传导原理的认识,老师作出引导讲解。

2.教师制作出实验,让学生亲手去做,锻炼学生自学的能力。

3.学生通过实验,观察声音在空气,水和固体中传播的特点并写下自己的观察结果和结论。

2.声音的传播【教学目标】1.通过实验,使学生认识到“声音能在气体、液体、固体中传播,不能在真空中传播,即声音的传播需要介质。

不同的物质传播声音的效果是不同的。

”并能简单设计声音可以向各个方向传播的实验。

2.通过实验探究和分析,培养学生实验观察、分析和综合的能力,发展学生创造性思维的想象力,并能用所学知识解决有关的问题。

3.培养学生追求新知、独立思维、重视实践的意识,通过实践来探究自然现象,养成学习科学、应用科学的情感。

体现“从生活走向科学,从科学走向社会”的课程教育理念。

【教学重点】理解声音在气体、固体、液体各种物体中都能传播。

【教学难点】指导学生认识声音是以声波的形式传播的。

【教学准备】教师材料:课件。

学生材料:线、纸杯、勺子﹑筷子......【教学时间】1课时【教学过程设计】一、创设问题情境,引入课题探究活动一:声音传播需要媒质。

1.出示小铃并摇动它,让学生能观察到铃锤在动,请他们听听铃声。

2.问:你们听到铃声了吗?对于这种情况你有什么看法?(在空气中能传播声音)3.学生自由讨论。

(空气是传播声音的一种重要介质,容易被人们忽视,学生回答不到点上也不要紧)4.老师演示著名的“真空铃”实验。

取下橡皮塞,向烧瓶中倒少许水,给烧瓶加热,使烧瓶中水沸腾,大量水蒸气涌出后,停止加热,并迅速塞紧橡皮塞。

冷却一会儿,待烧瓶中水蒸气大部分凝结,瓶中气体稀薄时再摇动烧瓶,听小铃铛此时的响声。

比较两次铃铛响声的强弱,可以明显地感到气体稀薄时响声弱。

由此可推得,真空不传声。

5.提问:你们听到铃声了吗?为什么会听不到小铃的声音?对于这种情况你有什么推测?请学生发表各自的看法后,引出“真空”的初步概念,让学生认识到声音不能在真空里传播。

6.师:那么声音究竟能通过哪些途径来传播呢,我们今天一起来研究一下吧!二、设计实验与活动探索物理规律活动二:探究声音是怎样传播的及在不同介质中的传播效果1.学生讨论:(1)声音能在空气中传播,还能在其它物体中传播吗?(2)你们组能提出什么实验方案来验证你们的假设?2.学生分组讨论实验方案。

9.声音的产生【教材分析】教材从生活入手,一步步揭示有关声音的科学。

首先让学生感受声音,了解声音的主要功能是传递信息;其次让学生用保鲜袋制造声音,提出问题;接着引导学生猜测,实验验证“声音是由物体振动产生的”;然后让学生用所学知识解释生活现象;最后让学生了解动物的发声方式。

教学时,学生在感受声音——制造声音——实验验证——解释现象——拓展感受的层层递进环节中,经历整个科学探究的过程,培养学生的科学探究能力,激发学生科学探究的兴趣。

【学情分析】三年级学生对声音已有一定的了解,对声音有着最直观的感受,如:说话的声音、上课铃声等,甚至有些学生在无意间的活动中能“制造”声音。

但是,熟悉的生活现象并没有引起学生的关注,学生也不会专门去探究声音的奥秘,对科学探究过程更没有真正领会其严谨性,也不具备独立的科学探究能力,欠缺对实验现象的分析概括能力。

因此,教学时,引导学生有步骤、有计划地对声音的产生进行专一研究,有利于培养学生严谨的科学态度,激发学生探究新知识的欲望。

【教学目标】科学知识:学生通过摩擦、弹拨、敲击、吹气等操作活动使物体振动而发出声音。

科学探究:学生在观察现象、提出问题、推测结果、实验验证、得出结论等过程中,经历声音产生的研究过程。

科学态度:学生在操作实验中亲身感受事物之间的密切联系,体会科学研究要尊重事实,同时学会与他人交流与倾听。

科学、技术、社会与环境:用所学知识解释与声音有关的生活现象。

【教学重点】在观察比较、讨论交流中认识声音是由振动产生的。

【教学难点】发现声音产生的原因。

【教学准备】教师材料:课件、音叉、水、水槽、小鼓等。

学生材料:尺子、水、塑料瓶、音钹、实验记录单等。

【教学时间】1课时。

【教学过程】一、情境导入,感受声音。

(3分钟左右)1.上课之前我们先听听录音:(国歌声、鸟鸣声、铃声、汽车喇叭声、婴儿哭声……)你听到了什么声音?2.在这些声音中,你对哪种声音最难忘,你想到了什么?小结:声音为我们传递着各种各样的信息,正因为有了声音,我们的生活才会充满阳光。

苏教版科学三年级下册10《声音的传播》教学设计一. 教材分析《声音的传播》是苏教版科学三年级下册第十课的内容。

这一课主要让学生了解声音的传播条件以及声音在不同介质中的传播速度。

通过学习,学生能够知道声音在空气中传播,以及在不同介质中的传播速度差异。

教材通过实验和观察,引导学生探究声音传播的原理,培养学生的实验操作能力和观察能力。

二. 学情分析三年级的学生已经具备了一定的实验操作能力和观察能力,他们对声音有一定的认识。

但在声音传播的条件和传播速度方面,可能还存在一定的认知盲区。

因此,在教学过程中,教师需要通过实验和讲解,帮助学生理解和掌握声音传播的相关知识。

三. 教学目标1.让学生了解声音的传播条件,知道声音在不同介质中的传播速度。

2.培养学生通过实验探究声音传播原理的能力。

3.培养学生合作学习、积极思考的科学素养。

四. 教学重难点1.声音的传播条件。

2.声音在不同介质中的传播速度。

3.实验操作和观察能力的培养。

五. 教学方法1.实验法:通过实验让学生直观地观察和体验声音的传播过程。

2.讲解法:教师对声音传播的原理进行讲解,帮助学生理解和掌握知识。

3.讨论法:学生分组讨论实验结果,分享心得体会。

4.提问法:教师引导学生思考问题,激发学生学习兴趣。

六. 教学准备1.实验器材:声源(如音叉)、振动器、距离尺、计时器等。

2.教学工具:PPT、黑板、粉笔等。

3.学习材料:教材、实验报告单等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用PPT展示声音传播的图片,引导学生关注声音传播的现象。

提问:“你们知道声音是如何传播的吗?”让学生回顾已学知识,为新课的学习做好铺垫。

2.呈现(10分钟)教师通过实验演示声音在不同介质中的传播情况,如在空气、水和固体中传播的声音。

让学生观察并记录实验结果,引导学生思考声音传播的条件和速度。

3.操练(15分钟)学生分组进行实验,亲身体验声音的传播。

教师巡回指导,解答学生疑问。

实验结束后,学生填写实验报告单,总结实验结果。

声音的传播【教学目标】过程与方法.能够对声音在物体中的传播方向作出假设,并设计相应的实验,找到问题的答案。

.会按步骤实施实验计划,仔细观察,认真比较。

科学知识.通过实验知道声音能在沙、水、空气或其他物质中传播。

.学会制作土电话,使用土电话玩通话游戏。

知道土电话是通过固体(线)传声的。

情感态度与价值观. 理解观察、实验、假设、资料在科学研究中具有重要的意义。

.理解科学与生活有着紧密的联系。

. 学习安静地做声学实验。

【教学重点】通过观察、比较、讨论交流等活动认识到声音是通过物质传播的。

【教学准备】.分组材料:只封好口的塑料袋,袋中分别装有一样多的沙(土)、水和空气,带橡皮头的铅笔;两只一次性纸杯或自制纸筒,一段棉线、牙签棒。

.演示材料:烧瓶、小铃、水、酒精灯、胶塞、弯玻璃管、乳胶管、皮管夹。

.电教材料:光盘——伏罂而听。

【课时安排】课时【教学过程】教学内容效果分析一、引出话题.讲述:我们来听一个实验。

为什么是听实验呢?一是需要一个安静的环境,二是需要大家仔细听声音有没有变化。

想不想听?.教师演示烧瓶中的小铃实验。

谈话:摇一摇烧瓶中的小铃,你听到声音了吗?往烧瓶中加少量水,放在火上烧开,然后等皮管冒白气后将皮管夹紧,再摇小铃,还能听到铃声吗?.学生交流:这个现象说明了什么?固体、液体也能传播声音吗?.学生汇报交流情况。

.猜想:你想过没有,声音是通过什么传播的?(板书课题)二、探究问题(一)活动一:发现沙子、水和空气能传播声音.教师可提前为学生准备好实验材料,将沙子、水和空气装入袋子里,保证只袋中分别只有一种物质。

.进行实验。

()教师引导各小组领取实验材料,学生分组实验:隔着沙子、水和空气,倾听铅笔轻轻敲击桌面的声音。

(要求学生能按照教材的建议执行好实验方案)()学生分工合作,进行实验,教师指导、帮助。

.实验过程中,教师提醒学生注意以下几点:()橡皮头铅笔敲击桌面时要尽量控制好用力大小,轻轻敲击。

()教室一定要十分安静,师生屏息倾听,用手势交流,不发出声音,并记下自己的感受。

苏教版《科学》四年级上册《声音的传播》优秀教案和教学反思一、教案1. 教学目标•了解声源和声音的传播;•探究声音传播的规律;•培养学生的观察力和思维能力。

2. 教学重点•声音的传播路径;•声音的传播方式。

3. 教学难点•规律的发现和概括;•模型的构建和分析。

4. 教学准备•教学课件;•教学模型;•学生手册。

5. 教学过程•Step 1观察实验模型–灯笼实验模型:将一只灯笼倒提起来,可以听到声音,然后把灯笼上的盖子打开,声音更响了。

–粉盒实验模型:在粉盒的一侧打一个洞发声,发现声音会从洞口向外传播。

•Step 2分组讨论–将学生分为小组,让学生用自己的话描述观察到的实验现象和规律。

–教师引导学生学习声音的传播:声源 -> 声波 -> 传播路径 -> 接收器。

•Step 3建立模型–提供纸片和粉笔,让学生制作小纸条模型,写上声源和传播路径。

–将模型拼接成一个完整的声音传播通道,用粉笔表示出传播的路径。

•Step 4小组发言–让每个小组依次发言,介绍自己的模型和实验结果。

–教师适时表扬和总结每个小组的成果。

6. 教学反思本节课采用了观察和实验相结合的方式,使学生们在观察实验模型的过程中探究声音传播方式。

通过讨论和模型制作,学生们掌握了声音传播的规律,并且培养了观察和思维能力。

同时,教师也能够及时发现并纠正学生可能出现的错误,提高了教学的效果。

二、教学反思本节课采用了多种教学方法,使学生们更轻松地理解和掌握声音传播的规律。

在教学过程中,我注意了以下几点:1.规划课堂内容:在课前,我仔细分析了教材,明确了课堂目标和重点难点。

这样有助于我更好地规划授课内容,让课堂更有针对性和有效性。

2.运用教学媒体:在讲解声波传播的时候,我利用了PPT演示,用深入浅出的方式呈现课堂内容,帮助学生们更好地理解概念。

3.多元化的教学方法:在课堂中,我采用了观察、实验、讨论、制作模型等多种教学方法,使学生们更加主动参与,提升了课堂互动和教学效果。

苏教版科学《声音的传播》

声音的传播

【教学目标】

过程与方法

1.能够对声音在物体中的传播方向作出假设,并设计相应的实验,找到问题的答案。

2.会按步骤实施实验计划,仔细观察,认真比较。

科学知识

1.通过实验知道声音能在沙、水、空气或其他物质中传播。

2.学会制作土电话,使用土电话玩通话游戏。

知道土电话是通过固体(线)传声的。

情感态度与价值观

1. 理解观察、实验、假设、资料在科学研究中具有重要的意义。

2.理解科学与生活有着紧密的联系。

3. 学习安静地做声学实验。

【教学重点】

通过观察、比较、讨论交流等活动认识到声音是通过物质传播的。

【教学准备】

1.分组材料:3只封好口的塑料袋,袋中分别装有一样多的沙(土)、水和空气,带橡皮头的铅笔;两只一次性纸杯或自制纸筒,一段棉线、牙签棒。

2.演示材料:烧瓶、小铃、水、酒精灯、胶塞、弯玻璃管、乳胶管、皮管夹。

3.电教材料:光盘——伏罂而听。

【课时安排】

1课时

【教学过程】

板书设计

声音的传播

空气

声音是通过液体传播的

教学反思。