有机质类型评价标准

- 格式:doc

- 大小:108.50 KB

- 文档页数:2

水中有机质检测标准通常包括以下几个指标:

1. 化学需氧量(COD):表示水中还原性物质(特别是有机物)数量的指标,反映了水中有机物和部分无机物的含量。

饮用水的标准通常规定COD≤15mg/L。

2. 总有机碳(TOC):是总有机碳的简称,表示水中溶剂性和悬浮性有机物含碳的重量,是水质检测评价水体有机物污染程度的重要依据。

标准规定耗氧量的限值为3mg/l,特殊情况下不超过5mg/L。

3. 生化需氧量(BOD):表示在一定温度和时间条件下,微生物对水样中可生物降解有机物进行氧化分解时所消耗的溶解氧量,反映了水中可生物降解有机物的含量。

水质标准通常规定BOD5≤5mg/L。

此外,还有其他一些指标,如pH值、色度、浊度、总固体(TDS)、电导率、SDI等,也可以用于评估水质的有机质含量。

需要注意的是,这些指标的具体数值可能会因地区、国家、行业等因素而有所不同,因此在实际应用中需要根据具体情况进行参考。

同时,对于水质的评估还需要综合考虑多个指标,以得出全面的结论。

土壤有机质含量标准土壤有机质含量是土壤肥力的重要指标之一,它直接影响着土壤的肥力、保肥性、透水性、通气性和保水性,对于农作物的生长发育和产量质量起着至关重要的作用。

因此,合理评价土壤有机质含量,对于科学施肥、提高土壤肥力和保护生态环境具有重要意义。

我国对土壤有机质含量的标准是根据土壤类型和土地利用方式来制定的,下面将对土壤有机质含量标准进行详细介绍。

首先,根据《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)的规定,我国将土壤有机质含量分为五个等级,分别是优质土壤、良质土壤、中质土壤、次质土壤和劣质土壤。

其中,优质土壤的有机质含量大于3%,良质土壤的有机质含量在2-3%之间,中质土壤的有机质含量在1-2%之间,次质土壤的有机质含量在0.5-1%之间,劣质土壤的有机质含量小于0.5%。

这些标准是根据土壤肥力和适宜种植作物的需求来确定的,可以作为土壤肥力评价和施肥指导的依据。

其次,根据土地利用方式的不同,土壤有机质含量标准也有所不同。

例如,对于耕地土壤,我国规定了不同的土壤有机质含量标准,根据不同的土地利用方式(包括农田、果园、林地等)和土壤类型(包括红壤、黄壤、黑土等),分别制定了相应的土壤有机质含量标准。

这些标准的制定是为了保证不同土地利用方式下的土壤肥力和作物生长需要。

另外,土壤有机质含量标准还与土壤类型密切相关。

不同类型的土壤对有机质的含量有不同的要求,例如,对于砂质土壤和壤土,其有机质含量标准相对较低,而对于粘质土壤和腐殖质土壤,其有机质含量标准相对较高。

这是因为不同类型的土壤在肥力和作物生长方面有着不同的特点,因此需要根据土壤类型来确定相应的有机质含量标准。

总的来说,土壤有机质含量标准是根据土壤肥力和作物生长的需求来确定的,它直接关系到土壤肥力和作物产量,对于科学施肥和保护生态环境具有重要意义。

因此,我们在进行土壤肥力评价和施肥指导时,需要根据土壤类型和土地利用方式来合理评价土壤有机质含量,以保证土壤肥力和作物生长的需要。

基质ph、有机质、碱解氮、有效磷速效钾的最低标准基质PH是指土壤或者培养基的酸碱度,通常用pH值来表示,pH值的取值范围为0-14,其中pH值小于7的为酸性,pH值大于7的为碱性,pH值等于7的为中性。

在植物生长过程中,pH值对于植物的生长和发育起着至关重要的作用。

对于不同的作物来说,其最适宜的土壤pH值是不同的,pH值过高或者过低都会对植物的生长产生负面影响。

有机质是指土壤中含有的有机物质,这些有机物质包含了植物和动物的残体及其分解产物。

有机质对于土壤的物理性质、化学性质以及生物学性质都有着很大的影响。

有机质的含量是评价土壤质量的重要指标之一,既能够提高土壤的保水性、透气性和保肥能力,又能够促进土壤微生物的生长繁殖,提高土壤的肥力。

碱解氮是指在碱性条件下能够被氢氧化钠或者其他碱解剂水解出来的氮素形态,常常用来评估土壤的氮素供应能力。

在土壤中,氮是植物生长所必需的营养元素之一,它对于植物的生长发育起着重要的作用。

碱解氮的含量能够反映土壤中氮素的含量以及氮素的有效性,对于合理施肥和植物的正常生长都有着重要的意义。

有效磷是指土壤中能够被植物吸收利用的磷含量,它是衡量土壤磷素供应能力的重要指标之一。

磷素是植物生长发育所必需的营养元素之一,它对于植物的根系生长、开花结果和营养物质的运输起着重要的作用。

有效磷含量的高低直接影响着植物的生长和产量,因此合理施磷对于提高植物的产量和质量非常重要。

基质PH、有机质、碱解氮和有效磷速效钾的最低标准可以根据不同的作物和土壤类型来进行确定。

一般来说,对于大多数作物来说,土壤的最适宜pH值范围在6.0-7.5之间,有机质的含量应该在2-5%之间,碱解氮的含量应该在80-120mg/kg之间,有效磷的含量应该在20-40mg/kg之间,速效钾的含量应该在150-250mg/kg之间。

然而,这只是一般的参考范围,具体的标准还需要根据具体的土壤类型、作物类型和生长阶段来确定。

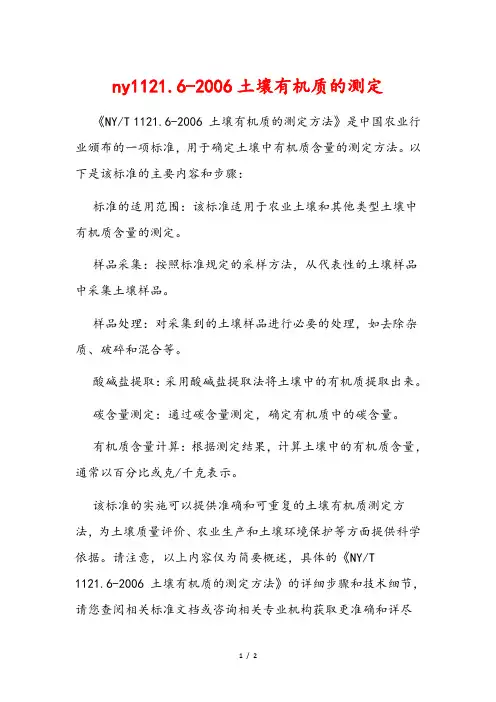

ny1121.6-2006土壤有机质的测定《NY/T 1121.6-2006 土壤有机质的测定方法》是中国农业行业颁布的一项标准,用于确定土壤中有机质含量的测定方法。

以下是该标准的主要内容和步骤:

标准的适用范围:该标准适用于农业土壤和其他类型土壤中有机质含量的测定。

样品采集:按照标准规定的采样方法,从代表性的土壤样品中采集土壤样品。

样品处理:对采集到的土壤样品进行必要的处理,如去除杂质、破碎和混合等。

酸碱盐提取:采用酸碱盐提取法将土壤中的有机质提取出来。

碳含量测定:通过碳含量测定,确定有机质中的碳含量。

有机质含量计算:根据测定结果,计算土壤中的有机质含量,通常以百分比或克/千克表示。

该标准的实施可以提供准确和可重复的土壤有机质测定方法,为土壤质量评价、农业生产和土壤环境保护等方面提供科学依据。

请注意,以上内容仅为简要概述,具体的《NY/T

1121.6-2006 土壤有机质的测定方法》的详细步骤和技术细节,请您查阅相关标准文档或咨询相关专业机构获取更准确和详尽

的信息。

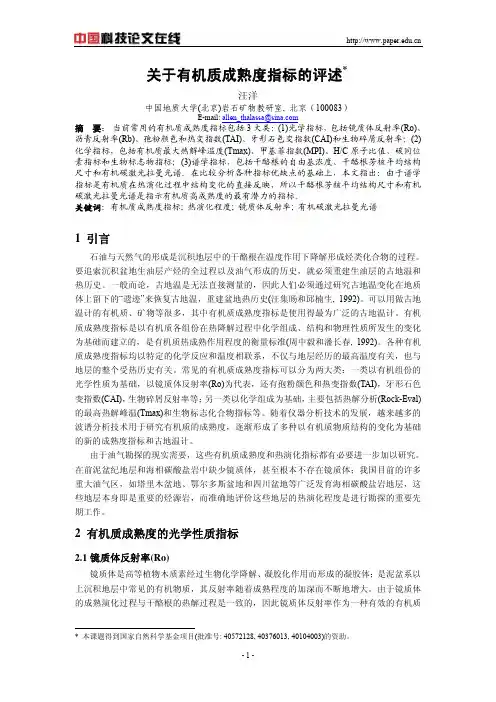

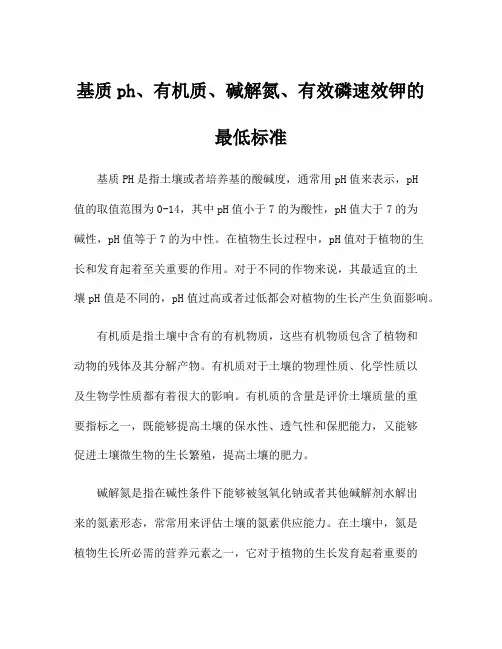

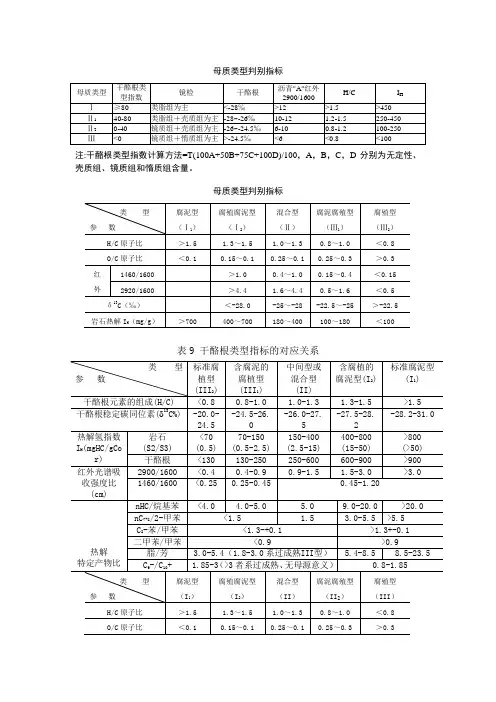

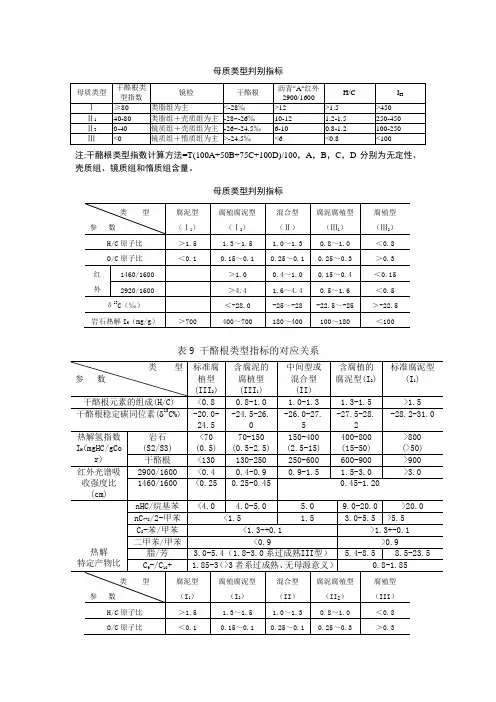

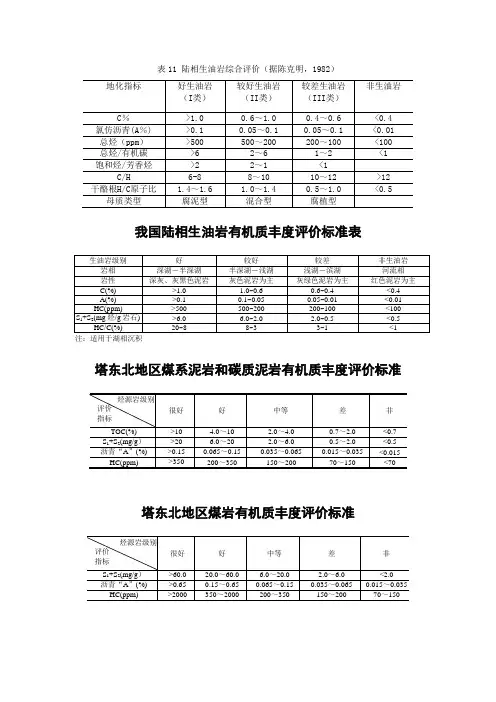

表11 陆相生油岩综合评价(据陈克明,1982)

我国陆相生油岩有机质丰度评价标准表

注:适用于湖相沉积

塔东北地区煤系泥岩和碳质泥岩有机质丰度评价标准

塔东北地区煤岩有机质丰度评价标准

塔东北地区侏罗纪煤系烃源岩生油能力评价划分标准

含煤地层泥岩和碳质泥岩有机质丰度评价标准

含煤地层煤岩有机质丰度评价标准

吐哈盆地煤系泥岩有机质丰度评价标准

不同演化阶段煤成烃源岩划分标准试用方案(刘德汉等,

1987)

华北地区石炭纪煤系烃源岩有机质丰度评价标准

西北地区侏罗纪煤系泥岩有机质丰度评价标准

西北地区侏罗纪煤系碳质泥岩有机质丰度评价标准

西北地区侏罗纪煤岩有机质丰度评价标准。

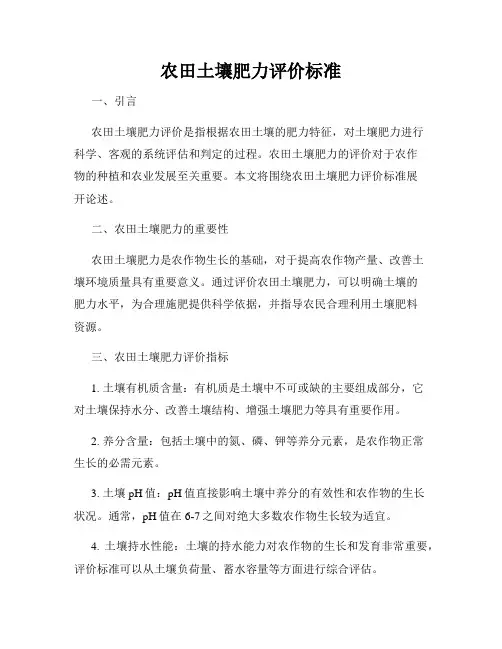

农田土壤肥力评价标准一、引言农田土壤肥力评价是指根据农田土壤的肥力特征,对土壤肥力进行科学、客观的系统评估和判定的过程。

农田土壤肥力的评价对于农作物的种植和农业发展至关重要。

本文将围绕农田土壤肥力评价标准展开论述。

二、农田土壤肥力的重要性农田土壤肥力是农作物生长的基础,对于提高农作物产量、改善土壤环境质量具有重要意义。

通过评价农田土壤肥力,可以明确土壤的肥力水平,为合理施肥提供科学依据,并指导农民合理利用土壤肥料资源。

三、农田土壤肥力评价指标1. 土壤有机质含量:有机质是土壤中不可或缺的主要组成部分,它对土壤保持水分、改善土壤结构、增强土壤肥力等具有重要作用。

2. 养分含量:包括土壤中的氮、磷、钾等养分元素,是农作物正常生长的必需元素。

3. 土壤pH值:pH值直接影响土壤中养分的有效性和农作物的生长状况。

通常,pH值在6-7之间对绝大多数农作物生长较为适宜。

4. 土壤持水性能:土壤的持水能力对农作物的生长和发育非常重要,评价标准可以从土壤负荷量、蓄水容量等方面进行综合评估。

5. 土壤结构:土壤结构的好坏对于水分和氧气的渗透性影响较大。

土壤结构松散、块状正常,有利于根系的发育和空气的供应。

四、农田土壤肥力评价标准的制定农田土壤肥力评价标准应综合考虑土壤类型、养分状况、地理环境等因素,确保评价结果的科学性和实用性。

1. 土壤有机质含量评价标准:根据不同土壤类型和养分需求,制定不同的土壤有机质含量标准,以保证土壤的肥力水平和养分供应。

例如,在一般耕作土壤中,有机质含量在2-4%之间被认为是较好的农田土壤肥力水平。

2. 养分含量评价标准:根据农作物成长周期和需求量,制定相应的养分含量评价标准。

例如,氮元素含量在80-120mg/kg之间、磷元素含量在20-40mg/kg之间、钾元素含量在150-250mg/kg之间,被认为是较好的农田土壤肥力水平。

3. 土壤pH值评价标准:土壤pH值在6-7之间被认为是较好的肥力水平,而高于或低于这个范围均会对土壤肥力产生负面影响。

土壤有机质是土壤中非常重要的组分,对土壤的肥力、结构和微生物活性有着重要的影响。

判断土壤有机质含量的高低对于农业生产和土壤环境保护具有重要的意义。

下面将从土壤有机质含量的定义、影响、检测方法和判断标准等方面进行论述。

一、土壤有机质含量的定义1.1 有机质的概念有机质是土壤中的一个重要组分,主要来源于植物残体、动物粪便、微生物和土壤生物的分解和转化。

有机质含量高低反映了土壤的肥力状况,对土壤的肥力和物理性质起着重要的调节作用。

1.2 有机质含量的计量方法有机质的含量通常以有机碳的含量来表示,因为有机碳是有机物中的主要组成元素。

通常以土壤中有机碳的百分比表示土壤的有机质含量,也可以用有机物的含量来表示。

二、土壤有机质含量的影响2.1 对土壤肥力的影响土壤有机质含量高,意味着土壤中有机质的供给充足,有机质可以为作物生长提供养分,提高土壤的保水保肥性能,改善土壤通气性和渗透性,增加土壤的肥力。

2.2 对土壤微生物活性的影响土壤中的有机质是微生物繁殖和活动的重要营养来源,土壤有机质含量的高低直接影响着土壤微生物的数量和活性。

有机质含量高的土壤通常有更多的微生物裙落,对土壤的生物活性有着重要的促进作用。

三、土壤有机质含量的检测方法3.1 体积法体积法是一种最为常用的土壤有机质含量测定方法,通过测定土壤样品的体积和质量,计算出土壤中有机质的含量。

这种方法操作简便,成本低廉,适用范围广泛。

3.2 气相色谱法气相色谱法是一种比较精确的土壤有机质含量测定方法,通过气相色谱仪测定土壤中有机物中的有机碳含量,计算出土壤有机质的含量。

这种方法精度高,适用于科研和检测实验等领域。

四、土壤有机质含量的判断标准4.1 土壤有机质含量的级别划分根据土壤中有机质的含量,可以将土壤分为含有机质的高、中、低三个级别。

一般来说,有机质含量在3以上的属于高有机质土壤,1-3的属于中有机质土壤,低于1的属于低有机质土壤。

4.2 土壤有机质含量的评价标准根据不同土壤类型和用途的需求,土壤有机质含量的评价标准也会有所不同。

生油层评价标准

生油层评价包括对生油层的有机质丰度(分级)、有机质母质类型、有机质成熟度(热演化程度)等方面的评价。

用于评价生油层的地化录井各项参数的意义是: S 0──生油岩中吸附的C 7以前的气态烃量(mg/g );

S 1──生油岩中已生成未运移的C 8~C 33之间的液态烃残留量(mg/g ); S 2──生油岩中的干酪根裂解烃的总量(mg/g );

Tmax ──生油岩中干酪根裂解烃峰顶温度,是生油岩的成熟度指标(℃); Pg ──生油岩有机质生烃潜量(mg/g ); Pg=S 0+S 1+S 2 PC ──有效碳含量(%); PC =0.083×(S 0+S 1+S 2); 塔里木盆地生油层评价标准如下: (1)有机质丰度(分级)评价标准:

泥页岩类有机质丰度(分级)评价标准 (表

6)

(2)有机质母质类型评价标准:

有机质母质类型评价标准

(表

7)

(5)有机质成熟度(热演化程度)评价标准:

生

油

岩

成

熟

度

判

别

表

(表8)。

湖相烃源岩、煤系烃源岩评价标准湖相烃源岩有机质丰度分级评价标准(据黄第藩等,1990)烃源岩级别分布岩相烃源岩评价指标有机碳%氯仿沥青“A”%总烃含量×10-6产油潜量mg/g好烃源岩深湖-半深湖>1.0>0.1>500>6.0较好烃源岩半深湖-浅湖0.6-1.00.05-0.1200-500 2.0-6.0差烃源岩浅湖-滨湖相0.4-0.60.01-0.05100-2000.5-2.0⾮烃源岩河流相<0.4<0.01<100<0.5熟(Ro<0.6)湖相烃源岩有机质丰度分级评价标准(据王铁冠等,1995)烃源岩级别有机地球化学指标有机岩⽯学指标有机碳%沥青“A”%总烃含量×10-6产油潜量mg/g显微组分含量,%壳质组+腐泥组含量,%好烃源岩>1.4>0.1>500>6.0>4.0>2.5较好烃源岩0.8-1.40.05-0.1200-500 2.0-6.0 2.5-4.0 1.0-2.5差烃源岩0.5-0.80.01-0.05100-2000.5-2.0 1.0-2.50.5-1.0⾮烃源岩<0.5<0.01<100<0.5<1.0<0.5中国煤系泥岩有机质丰度评价标准(陈建平,1997)烃源岩级别烃源岩评价指标有机碳%氯仿沥青“A”%总烃含量%产油潜量mg/g很好烃源岩 3.0-6.0>1.2>0.7>20好烃源岩 3.0-6.00.6-1.20.3-0.7 6.0-20中等烃源岩 1.5-3.00.3-0.60.12-0.3 2.0-6.0差烃源岩0.75-1.50.15-0.30.05-0.120.5-2.0⾮烃源岩<0.75<0.15<0.05<0.5陆相烃源岩有机质丰度评价指标(SY/T 5735-1995)(现⽤标准)指标湖盆⽔体类型⾮⽣油岩⽣油岩类型差中等好最好TOC(wt%)淡⽔-半咸⽔<0.40.4~0.6>0.6~1.0>1.0~2.0>2.0咸⽔-超咸⽔<0.20.2~0.4>0.4~0.6>0.6~0.8>0.8“A”(wt%)<0.0150.015~0.050>0.050~0.100>0.100~0.200>0.200 HC(wt10-6)<100100~200>200~500>500~1000>1000 (S1+S2)(mg/g)<22~6>6~20>20注:表中评价指标适⽤于成熟度较低(Ro=0.5%~0.7%)烃源岩的评价,当热演化程度⾼时,由于油⽓⼤量排出以及排烃程度不同,导致上列有机质丰度指标失真,应进⾏恢复后评价或适当降低评价标准。