2019石方:胡适语文教育思想语文

- 格式:doc

- 大小:13.04 KB

- 文档页数:4

胡适语文课程与教学思想分析研究胡适是中国现代散文的代表人物之一,他的语文教学思想和方法也备受关注和推崇。

本文旨在分析胡适的语文课程和教学思想,并探析其对现代语文教育的启示。

胡适的语文课程主要包括修辞、写作和阅读三个方面。

他认为修辞是学好语言的根本,写作是语文素养的体现,阅读则是扩大视野的重要手段。

在修辞教学中,他强调学生要注重词语的选择、句子的构造和修饰语的运用,以达到表达准确、清晰、生动的目的。

在写作教学中,他注重培养学生的语感和文思,使其学会运用多种表达方式和文体,发挥个性特色和创作潜力。

在阅读教学中,他则强调学生应该注重表面和深层次的理解,注意文学作品的结构和风格,从而领悟其中的情感和文化内涵。

胡适的教学思想主要包括以下几个方面:一、关注学生的个性发展胡适认为,每个学生都有其独特的个性和思维方式,教师应该善于发现并尊重这些差异,采用多元化的授课方式和方法,给学生提供充分的发挥空间和机会。

同时,教师还要鼓励学生积极参与讨论和创作,提高其言语表达和交流能力,促进其全面发展。

二、注重知识的系统化和实践性胡适认为,语文教育应该建立在系统化的知识体系基础上,让学生学会各种语言技能并能够运用到实际生活和工作中。

他主张教师要做好知识传递和学生引导工作,帮助学生牢固掌握语文知识和技能,使之能够落实到写作或阅读中,并取得实际效果。

三、强调语言的生动性和情感因素胡适认为,语文教学不仅要注重语言的逻辑性和规范性,还要注重语言的生动性和情感因素,这样才能激发学生的兴趣和主观能动性,培养学生的审美能力和情感体验。

他主张教师要注重语言的感性表达和情感联接,让学生更好地领悟和表达人生的感悟和情感体验。

四、关注文化传承和跨文化视野胡适强调语文教育不仅要关注本土文化的传承,还要开拓视野,推广跨文化的交流和理解。

他认为,教师应该注重引导学生多读各种类型的文学作品,从中领悟世界文化的多样性和深刻意义,增强文化自信和跨文化交流能力。

胡适思想总结胡适(1891-1962)是中国现代思想家、文化评论家、作家和教育家,也是中国现代文学史上的重要人物之一。

他的思想深深地影响了中国的现代化进程,尤其在教育与文化领域的改革上做出了重要贡献。

胡适的思想可以总结为以下几个方面:第一,胡适强调科学、民主和自由。

他认为,只有通过科学的方法和精神,才能真正解决问题,推动社会进步。

他主张民主政治和法治社会,认为只有建立起真正的民主制度,才能达到国家治理的最佳状态。

他也非常重视个人的自由和权利,主张全面的个人自由发展,反对权威主义和专制主义。

第二,胡适提倡现代教育。

他认为,教育是国家进步的基石,只有通过教育来培养人才,社会才能得到良好的发展。

他主张推崇科学和实用主义的教育方法,反对教条主义和空洞的传统教育。

他提出了“立志志学学”、“东西学结合”等教育理念,强调培养学生的独立思考和实践能力。

第三,胡适倡导文化独立。

他认为,中国必须摆脱对外文化的依赖,拥有自己独立的文化体系。

他主张对传统文化进行批判性反思,并与西方现代文化进行对话和交流。

他的“革命三人组”理论,即将中国文化与西方文化、日本文化进行对照,寻找其中的优点和缺点,以推动中国文化的发展,并为中国的现代化进程提供文化支持。

第四,胡适强调实践和行动。

他认为,只有通过实践和行动,才能真正理解和改变社会。

他主张将理论与实践相结合,反对只纸上谈兵、不实践的空谈主义。

他在教育和文化改革方面,不仅提出了理论,还亲自实践,积极参与教育改革和文化事业,为中国的现代化进程做出了实质性的贡献。

综上所述,胡适是一位思想开明、进步的思想家和教育家。

他的思想对中国的现代化进程起到了积极的推动作用,深深地影响了中国近代教育与文化的发展。

他的科学、民主和自由的思想,激发了人们对自由、人权和民主的追求。

他的现代教育理念,为培养人才和推动社会进步提供了重要思路。

他的文化独立思想,促使中国文化从传统走向现代。

他的实践与行动,为中国的现代化建设注入了活力。

胡适语文课程与教学思想分析研究胡适是中国现代思想界的杰出代表之一,他的语文课程和教学思想对中国现代文化教育产生了深远的影响。

本文将从胡适的语文课程和教学思想两个方面进行分析。

一、胡适的语文课程胡适在其《中国近三百年学术史》中提到:“语文是学习一切知识的基础。

”因此,他特意开设了语文课程。

胡适的语文课程贯穿了他一生的教学生涯,其课程内容和设计与当时的语文教学有着明显的不同。

1. 课程内容胡适的语文课程内容主要涵盖三个方面:文学作品、语言规则和修辞技巧。

其中,文学作品是语文教学的核心内容,他的课程中包括了中国传统文学和西方文学。

这一点与当时的语文教学有所不同,当时的教学内容主要强调对汉字的认读和书写技能的培养。

2. 课程设计胡适的语文课程设计注重整体性和系统性。

他的课程设计分为三个阶段:初步阶段、发展阶段和深化阶段。

在初步阶段,他注重对学生进行语言规则和修辞技巧的基础训练;在发展阶段,他注重对学生的阅读习惯和阅读能力进行培养;在深化阶段,他注重培养学生的独立思考和批判能力。

二、胡适的教学思想胡适的教学思想源于他对语文教学的反思和对教育的理性思考。

1. 教育理念胡适的教育理念是“启发式教育”,强调学生自主学习和思考的能力培养。

他认为,教育要以启发学生的智力为主要目的,并注重学生的思维方式和方法的培养。

他反对教育的陈腐化与教条主义的盲从,强调个人能力和自由发展的重要性。

2. 教学方法胡适的教学方法主张灵活多变,采用具体问题和具体案例进行教学。

他反对机械性的灌输式教育,强调学生的创造性和主动性,注重引导学生通过讨论、思考和实践来探究问题。

他也注重针对学生不同的个性和需求进行差异化的教学。

3. 教育工具胡适的语文教育不仅限于语文书本,他注重引导学生广泛阅读各类文学作品和书籍,包括古代和现代的中外文学作品。

此外,他还注重运用多种教学工具,如教学实验、写作训练和课外文艺活动等,以不同的形式刺激学生的学习兴趣和动力。

胡适思想的总结胡适(1891年-1962年)是中国现代思想家、教育家、文化评论家和社会活动家,也是民主革命的先驱者之一。

他通过自己的思考和实践,提出了一系列宝贵的思想观点和思想方法,对于中国现代化进程产生了深远的影响。

下面将对胡适的思想进行总结。

首先,胡适主张思考和实践的结合。

他认为,只有通过批判性思考并将思考与实践相结合,才能实现对知识的真正理解和运用。

胡适反对空洞的学院主义,强调实践的重要性,并在自己的实践中不断调整和完善自己的思想。

其次,胡适提出了“实用主义”的观点。

他认为,知识的最终目的是为了解决现实问题和推动社会进步,而不仅仅是为了追求理论的完美。

胡适主张学术研究要有实践应用的价值,必须关注社会问题,以改善社会为目标。

第三,胡适强调人的自由和个性。

他反对封建主义和儒家传统对个人自由和创造力的束缚,主张个人应该拥有思想的自由和创造的权利。

他认为,只有在一个自由的社会环境下,个人才能发挥最大的潜力,并为社会进步做出贡献。

第四,胡适提倡民主主义和科学思想。

他坚信民主制度的优越性,并呼吁推动中国社会向民主制度转型。

他批评中国传统思想的封建性和专制性,并提出了科学思想的重要性。

他主张通过科学的方法来思考和解决问题,以实现社会的进步和文明的提升。

第五,胡适倡导文化多元主义。

他认为,文化应该是多样性的,每个人都应该从自己的文化背景中找到自己的价值观和生活方式。

他主张尊重和包容不同的文化,反对排斥和歧视。

他也强调文化的交流和对话的重要性,以促进不同文化之间的相互理解和和谐发展。

第六,胡适主张新文化运动。

胡适是新文化运动的重要领导者之一,他通过倡导新的思想和文化观念,推动了中国的现代化进程。

他批判了封建文化和传统道德观念的束缚,主张追求科学、民主、自由和平等的革新。

总结起来,胡适的思想是一个综合性的思想体系,包括思考和实践的结合、实用主义、个人自由和创造力、民主主义和科学思想、文化多元主义以及新文化运动等。

在我看来,胡适的教育理念是非常正确的,胡适既承袭了我国古人的关于“教育是立国之本”,又接受了西方文化思想的影响。

在胡适看来,教育是解决中国问题的最根本的出路和最长远的打算,唯有教育能过正真拯救华夏的文明,并再造就一个新的文明。

他始终不渝地坚持“教育救国”的教育思想,把教育看作唯一的救国方式。

他将自己伟大的胸襟、高远的志向和对国家强烈的责任感投入到人民教育事业和民族民主革命运动,给我们留下了宝贵的精神财富。

In my opinion, Hu Shi's educationalphilosophy is very correct.Hu Shi inherited the ancient Chinese on the "education is the foundation of the country", and accept the influence of Western cultural thought. In Hu Shi's view, education is the most fundamental way and the long-term plan to solve China's problems. Only education can really save the civilization of China and rebuild a new civilization.He unswervingly adhere to the "education to save the country," the educational thinking, education as the only way to save the country.He put his great mind, lofty aspirations and strong sense of responsibility to the country into the people'seducation and national democratic revolutionary movement, left us with a valuable spiritual wealth.。

4 你是人间的四月天——一句爱的赞颂1.朗读诗歌,感受诗歌的音乐美和绘画美。

2.理解意象,体会意境,把握诗人的情感。

3.品味诗歌的语言,学习诗歌的多种表现手法。

一、导入新课有这样一种美丽,逾越漫长的时空,仿佛定格在回眸的瞬间;有这样一种聪慧,绕过激荡的暗流,徜徉在岁月的长河。

她不仅有美丽的外貌,更有幽默机智的谈吐和优雅迷人的气质。

她是一位入木三分的评论家,也是一位卓有成就的建筑家,更是一位才华横溢的诗人。

她就是中国现代历史上集佳话、传奇、才艺、美貌于一身的林徽因。

亲爱的同学们,今天我们来学习林徽因的一首轻灵舞动、清馨唯美的诗歌——《你是人间的四月天》。

【教学提示】导入时可播放相关的朗读视频,让诗歌本身的音韵美引起学生对诗歌的关注。

朗读视频素材见光盘。

二、教学新课目标导学一:初读课文,感知诗意1.作者介绍、诗歌特点。

(1)林徽因是中国著名的建筑学家和作家,为中国第一位女性建筑学家,被胡适誉为“中国一代才女”。

她和丈夫梁思成为中国古代建筑研究奠定了坚实的科学基础。

文学方面,她在诗歌、小说、散文、戏剧、绘画、翻译等领域成就斐然,代表作有诗歌《你是人间的四月天》、小说《九十九度中》等。

新中国成立后,林徽因参与了天安门人民英雄纪念碑的设计。

(2)“新月派”是中国现代新诗史上的重要流派,提倡新格律诗,主张诗的形式格律化和“理性节制情感”的美学原则。

林徽因是新月派的重要成员之一,她的诗歌在艺术表现形式上,注重感觉的微妙、比喻的新奇、意象的渲染及情绪的回旋。

她以其优雅芬芳、柔美细腻的写作特色显示了诗作独特的审美价值。

2.指导学生朗读课文。

朗读指导:(1)停顿要得当;(2)朗读的节奏要缓急适当;(3)注意朗读的语气、语调;(4)注意重读的词语;(5)读准字音,读出情感。

我说/你是人间的/四月天;笑响/点亮了/四面风;轻灵在春的光艳中/交舞着/变。

你是/四月早天里的/云烟,黄昏/吹着风的软,星子/在无意中闪,细雨点/洒在/花前。

胡适教育思想胡适是中国现代教育改革的先驱者和重要推动者之一,他的教育思想影响了一代又一代的知识分子和学者。

下面将对胡适教育思想进行详细的阐述。

一、推崇实用主义教育胡适认为,教育应该以实用为目的,而不是以学术研究为目的。

他批评中国传统教育过于偏重学术研究,而忽略了实际应用能力的培养。

胡适主张教育应该与社会实际相结合,培养人们的实际技能和解决实际问题的能力。

他推广实用主义教育,强调实验和经验学习,注重培养学生的创造力和实践能力。

二、倡导科学教育胡适非常重视科学教育在社会发展中的作用。

他认为,科学教育不仅可以培养人们的科学素养,还可以促进国家的经济发展。

胡适主张在学校教育中加强科学教育,提高科学课程的地位,同时鼓励学生们积极参与科学研究和实践活动。

三、强调个性自由胡适非常推崇个性自由,主张教育应该尊重学生的个性和兴趣爱好。

他认为,教育的目的是为了培养人们的个性和兴趣爱好,而不是强制性地塑造一个人。

胡适提倡开放、自由的教育方式,鼓励学生自主学习和独立思考,发挥自己的创造力和想象力。

四、推崇平民教育胡适非常关注平民教育问题,认为教育应该面向广大人民群众。

他主张在学校教育中推广平民教育,提高广大人民群众的受教育水平。

胡适认为,平民教育不仅可以提高人民群众的文化素质,还可以促进社会平等和民主化进程。

五、强调教育独立胡适认为,教育应该独立于政治和经济而存在,不受任何外界因素的干扰。

他主张建立独立的教育体系,由专业的教育机构来负责教育的管理和决策。

胡适认为,只有教育独立,才能保证教育的公平和公正,提高教育的质量和水平。

总之、胡适教育思想的核心是关注社会现实、推崇实用主义、倡导科学教育、强调个性自由、推崇平民教育和强调教育独立。

这些思想反映了中国现代教育改革的方向和目标。

在今天的教育改革中,我们可以借鉴和学习胡适的教育思想,进一步推动中国教育的现代化发展,培养更多具有创新精神和实践能力的人才。

胡适教育观

胡适首先看重教师的师表内涵,《教师的模范》一文第一句话就是:“师范,就是教师的模范,他们至少要有两方面的理想:人格方面,是要爱自由和爱独立,比生命还重要,做到不降其志,不辱其身,把自由独立看作最重要的,这样的人格才算完满;另一方面是知识,就是要爱真理、寻真理,为真理牺牲一切,为真理受苦,爱真理甚于自己的生命。

”《差不多先生传》是胡适先生的杂文名篇。

文章刻画了一位“差不多先生”,此公“红糖与白糖差不多、陕西与山西差不多、千字与十字差不多、明天与今天差不多……甚至死人与活人也差不多。

”——更为奇怪的是差不多先生因其“事事看得破,想得通”,被人称为“圆通大师”,“大师的名誉越传越大,越传越远,以至中国从此成了一个懒人国了。

”这篇描写国民性的经典,其教育涵义生动、幽默而深刻。

胡适的一生都坚守一个基本的信条:教育即生活。

他努力要推动一种普遍的平民主义的教育。

这与胡适预备为国人导师是一致的,他在很多文章中都引过易卜生的话,认为把自己铸造成器就是最大的爱国和对社会负责。

也是在这个意义上,胡适确立了他的不朽观。

概言之,就是要充分利用自己有限的、仅有一次的生命机会,在这个世界上做一些建设性的、能够流传下去的事业。

从而达到不朽,真正的不朽。

教会做人是古今中外教育的共同追求,而做人教育与素质教育的一致性是不言而喻的。

在应试教育尚未肃清的今天,树立“做人”是

“求知”的动力、“做人”大于“求知”的观点,则素质教育的落实会更易切实、到位。

文学复兴:胡适《文学改良刍议》的思想与实践胡适是20世纪初中国文学界的重要思想家和实践家,他以其独特的视角和思考方式对中国文学进行了重新审视和改革。

其中,他的代表作《文学改良刍议》被视为中国文学复兴的重要标志之一。

本文将围绕着胡适的《文学改良刍议》,分析他的思想观点以及在实践中所付出的努力,探讨文学复兴的意义和影响。

一、胡适文学观点的核心思想胡适在《文学改良刍议》中提出了许多有关文学的观点,而其中最引人注目的莫过于他对文学的定义和定位。

他认为文学应该追求真实、直接和生动,不应被束缚于传统文化和形式的约束之中。

此外,他还提出文学应该在现实生活中发挥实际作用,关注社会问题和人民生活。

胡适的文学观点中,最具有批判性的要数他对传统文学的观点。

他对传统文学提出了严厉批评,认为传统文学过于精神化和空洞,无法真正与现实生活相连。

他主张摒弃传统的艳丽辞藻和华丽修辞,而注重真实的描写和简明的表达。

二、胡适的文学实践与努力除了提出一系列的文学观点之外,胡适也在实践中积极推行自己的理念,力图将文学复兴真正落实于实际行动中。

首先,胡适改革了中国的文学教育体系。

他主张以实用主义的观点来进行文学教育,强调培养学生的实际写作能力和思维能力,而不是单纯的背诵和模仿。

他还大力推广翻译文学,引进西方文学作品,以拓展学生的视野和思维方式。

其次,胡适倡导了一种新的写作风格。

他主张文学应该反映日常生活的细节和真实情感,而不是追求华丽和虚幻。

他的作品给人一种新鲜、直接和生动的感觉,颠覆了传统文学的格调和方式。

此外,胡适还积极参与文学刊物的编辑和出版事务,推广自由写作和思想的发表,为青年作家和思想家提供了一个自由表达的平台。

他通过这些努力,为中国的文学复兴开辟了一条新的道路。

三、文学复兴的意义和影响胡适的《文学改良刍议》对中国文学的复兴产生了深远的影响。

首先,他以独特的视角和尖锐的批评,揭示了传统文学的问题和弊端。

这种批评的精神激励了后来一代文人对传统文学的反思和创新。

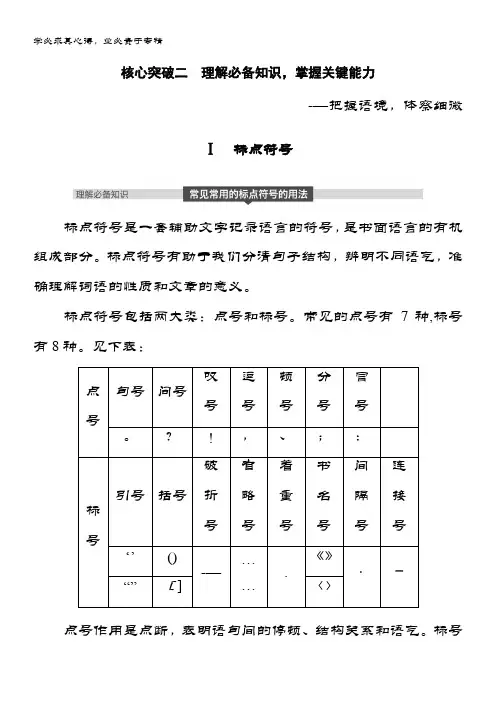

核心突破二理解必备知识,掌握关键能力-—把握语境,体察细微Ⅰ标点符号标点符号是一套辅助文字记录语言的符号,是书面语言的有机组成部分。

标点符号有助于我们分清句子结构,辨明不同语气,准确理解词语的性质和文章的意义。

标点符号包括两大类:点号和标号。

常见的点号有7种,标号有8种。

见下表:点号句号问号叹号逗号顿号分号冒号。

?!,、;:标号引号括号破折号省略号着重号书名号间隔号连接号‘’()-—…….《》·-“”[]〈〉点号作用是点断,表明语句间的停顿、结构关系和语气。

标号作用是标明,标明语句的性质和作用,其中着重号、间隔号、连接号不大常用,不在考试范围之内。

一、顿号、逗号、分号顿号、逗号、分号表示了句子内部大小、性质不同的由短到长的停顿。

(一)顿号用法其用法可用下面的歌诀来概括:①大并套小并,大并逗,小并顿。

(并列结构内部又包含并列词语,为区分层次,大的并列结构之间用逗号,小的并列词语之间用顿号。

如:过去、现在、未来,上下、左右,都是相互联系、相互影响的。

)②并列谓语和并列补语,中间不用去打顿。

(并列性的谓语之间和并列性的补语之间打逗号,而不打顿号。

如:你要不断进步,识字,生产。

/这个故事讲得真实,动人。

)③集合词语连得紧,中间不要插进顿。

(集合词语结构紧密,不能用顿号隔开来。

如“中小学”“师生员工”中间就不能用顿号.)④概数约数不确切,中间也别带上顿。

(概数即约数,是不确切的数目,中间不能用顿号。

如:他看上去十七八岁。

)⑤多个(三个及以上)引号书名号并用,中间不能用顿号。

(如:“大宅子”“鱼翅”“鸦片”分别比喻什么?)⑥连词前不带顿.(并列词语中“和"“及"“或"等连词前不带顿号.)⑦并列词语带语气词,不打顿打逗。

(如:房间里真乱呀,书呀,纸呀,椅子呀,衣服呀……乱七八糟。

)知识运用1下列各句中,顿号使用正确的一项是()A.大街上到处摆着水果摊,甜瓜啊、西瓜啊、苹果啊、香梨啊……B.这次海外追逃行动的成功,和广大公安干、警的努力是分不开的,和广大公安干、警家属的支持是分不开的。

胡适先生是我国近现代著名的文学家、思想家、教育家。

他的教育理念对我国的教育事业产生了深远的影响。

通过对胡适教育思想的深入研究,我深刻体会到了他关于教育的真知灼见,以下是我对胡适论教育的几点心得体会。

一、教育要注重培养学生的独立思考能力胡适认为,教育的首要任务是培养学生的独立思考能力。

他强调:“教育的目的是使学生能够独立思考,能够判断是非,能够创造。

”在他看来,独立思考是人的最高智慧,是学生成长过程中不可或缺的能力。

因此,在教育过程中,教师应尊重学生的主体地位,鼓励学生勇于质疑、敢于挑战,培养学生的批判性思维。

1. 培养学生的质疑精神胡适提倡在教学中培养学生的质疑精神。

他认为,质疑是独立思考的起点。

教师应鼓励学生敢于对权威、对传统、对书本提出疑问,从而激发学生的好奇心和求知欲。

在实际教学中,教师可以引导学生从多角度分析问题,鼓励学生提出不同的观点,培养学生的思辨能力。

2. 培养学生的批判性思维胡适认为,批判性思维是独立思考的核心。

他主张,教师应教会学生如何运用批判性思维分析问题、解决问题。

在实际教学中,教师可以通过以下方法培养学生的批判性思维:(1)引导学生分析问题的原因和本质;(2)鼓励学生从不同角度、不同层面思考问题;(3)培养学生的逻辑推理能力,使其能够对问题进行严谨的论证。

二、教育要注重培养学生的实践能力胡适认为,教育不仅仅是知识的传授,更重要的是培养学生的实践能力。

他强调:“教育应该注重实践,让学生在实践中成长。

”在他看来,实践是检验真理的唯一标准,是学生将所学知识应用于实际生活的关键。

1. 强化实践教学环节胡适主张,在教学过程中,要注重实践教学环节。

教师可以通过以下方式强化实践教学:(1)组织学生参加社会实践活动,如志愿服务、社会调查等;(2)开展模拟实验、模拟教学等活动,让学生在实践中掌握知识、提高能力;(3)鼓励学生参与课题研究,培养他们的创新精神和实践能力。

2. 注重培养学生的创新意识胡适认为,创新是实践能力的重要组成部分。

对胡适思想的总结胡适(1891-1962),字洪泉,号东坡居士,江苏无锡人。

他是中国现代知识分子中的杰出人物,是一位文学家、思想家和教育家。

他的思想对中国现代化进程和文化变革产生了深远的影响。

胡适思想凸显了中国传统文化与西方现代文明的融合,提倡科学精神和实用主义的价值观,倡导自由民主与个人主义,为中国引入现代文明铺平了道路。

首先,胡适思想强调科学精神和实用主义的价值观。

他主张通过科学的方法研究和实践来解决问题,强调实证主义和经验主义。

他认为科学不仅仅是一种方法,更是一种活力,是推动社会进步和人类发展的动力。

胡适坚信只有追求真理和科学方法,才能在中国社会中实现成功的现代化进程。

其次,胡适思想倡导自由民主与个人主义。

他是中国最早倡导民主政治的改革者之一,他主张人民有权利参与政治决策,坚持言论自由和人权保护的重要性。

他反对封建主义和专制主义的思想传统,主张实现自由、平等和人权的政治体制。

胡适还强调个人主义的重要性,认为每个人都应当追求自己的理想和个人价值,从而实现个人幸福和社会进步。

第三,胡适思想强调中国传统文化与西方现代文明的融合。

他认为西方文明的价值和科学方法可以帮助中国实现现代化,但也强调中国传统文化的独特性和价值。

他主张将中国传统文化的精华保留下来,并结合西方的现代思想和科学,创造出适合中国国情的现代文化。

他的思想对中国文化的发展和现代性的建设产生了深远的影响。

第四,胡适思想对中国教育产生了重要影响。

他主张实用主义的教育理念,认为“教育为了生活,生活为了教育”,强调教育应该培养学生的实际能力和创造力。

他反对“书本教育”,提倡实际经验和实践的教育方法。

他还主张培养学生的综合素质,包括自由思考、批判精神和创新能力。

他的教育理念对中国教育改革产生了深远的影响。

最后,胡适思想也在文学艺术领域产生了广泛影响。

他是一位杰出的文学家和文艺评论家,提倡以现实生活为题材,倡导实事求是、真实感和形式的创新。

他认为文学艺术是表达人类情感和思想的重要方式,应该体现现代化的精神和价值观。

胡适语文课程与教学思想分析研究胡适是20世纪中国著名的学者、文学家和教育家,他对语文课程和教学思想的研究对中国的语文教育产生了深远的影响。

本文将对胡适的语文课程与教学思想进行分析研究,探讨他对语文课程和教学思想的贡献以及对现代语文教育的启示。

一、胡适的语文课程思想胡适在《论语》译序中提到:“读书,读得好,比什么都好。

”这句话体现了胡适对语文教育的重视。

胡适主张语文教育应该是一种全面的素质教育,注重学生个性的培养,而不是简单地灌输知识。

他认为,语文教育应该以培养学生的思维能力、表达能力和创造能力为重点,让学生通过学习语文来培养自己的人文素养和综合素质。

在语文课程设置上,胡适主张注重学生的语文实际运用能力,从阅读、写作、讲演等方面进行全面的培养。

他认为,语文课程应该注重培养学生的阅读能力,让学生通过阅读来获取知识、提高自己的思维水平和文学修养。

胡适还主张在语文课程中注重学生的写作能力的培养,让学生能够通过写作来表达自己的想法和情感,培养学生的表达能力和沟通能力。

他还强调了语文课程中应该注重学生的演讲能力的培养,让学生能够通过演讲来展示自己的才华和魅力,培养学生的口头表达能力和沟通能力。

在语文教学方面,胡适提出了“以学生为本”的教学思想。

他认为,教师应该以学生的需求和特点为出发点,根据学生的实际情况来设计教学内容和教学方法,使之符合学生的心理和认知发展规律。

胡适主张采用“启发式教学”和“情境教学”等灵活多样的教学方法,注重调动学生的积极性和主动性,让学生参与到教学过程中来,培养学生的独立思考能力和创造能力。

胡适还主张语文教学应该重视学生的个性发展。

他认为,每个学生都有自己的个性和兴趣爱好,教师应该根据学生的特点来设计教学内容和教学方法,让学生在学习语文的过程中能够发挥自己的特长和优势,培养学生的自信心和创造力。

胡适的语文课程与教学思想对现代语文教育有着重要的现实意义。

胡适倡导的语文教育是一种全面的素质教育,注重培养学生的思维能力、表达能力和创造能力,这与当今社会对人才培养的要求是高度契合的。

次北固山下/王湾 天净沙·秋思/马致远 8. 《世说新语》两则咏雪至爱 学习朗读, 整体感知 5.秋天的怀念/史铁生亲情 课文内容, 把握作者 6.散步/莫怀戚 7. 散文诗两首金色花/泰戈尔 荷叶·母亲/冰心写人要抓住特点名著导读——《朝花夕拾》: 消除与经典的隔膜 课外古诗词诵读—— 峨眉山月歌/李白 江南逢李龟年/杜甫 行军九日思长安故园/岑参人生 学习默读, 学会圈点 13.纪念白求恩/毛泽东 之舟 勾画, 理清作者思路 14.植树的牧羊人/让•乔诺 综合性学习——少年正是读书时15. 在山的那边/王家新 16. 诫子书/诸葛亮动物学习默读, 学做摘天上的街市/郭沫若太阳船/吴望尧23. 女娲造人/袁珂十一月四日风雨大作(其二)/陆游主题群星学习精读, 字斟句酌, 1.邓稼先/杨振宁闪耀把握人物特征写作3. 终身做科学实验的爱迪生/ 写出人物的精神4. 孙权劝学/《资治通鉴》家国学习精读, 学做批注, 5.黄河颂/光未然情怀了解抒情方式, 感受 6.最后一课/都德作者的情怀7. 土地的誓言/端木蕻良8. 木兰诗11. 台阶/李森祥12. 卖油翁/欧阳修(旧文回归)小事把握叙事角度, 分清 10.老王/杨绛详略名著导读——《骆驼祥子》: 圈点与批注得综合性学习——孝亲敬老, 从我做起20. 古代诗歌五首登幽州台歌/陈子昂望岳/杜甫19. 外国诗两首假如生活欺骗了你/普希科幻学习浏览, 快速提取 21.伟大的悲剧/茨威格探险文章的主要信息, 在 22.太空一日/杨利伟阅读中有自己的思考23. 带上她的眼睛/刘慈欣语言简明24. 河中石兽/纪昀和质疑泊秦淮/杜牧贾生/李商隐过松源晨炊漆公店(其五)/杨万里3. 特写两篇“中国速度”震惊雅典/孔宁、张军、袁虹衡“飞天”凌空/夏浩然、樊云芳 4. 一个灾区农村中学校长的避险意识/朱玉、万一、刘红灿生活阅读传记类文章, 对 5.藤野先生/鲁迅的记人物和事件有自己 6. 我的母亲/胡适的理解和判断综合性学习——地球, 人类的家园美景诵读古诗文, 借助注 9.三峡/郦道元学写人物小传12. 唐诗五首黄鹤楼/崔颢景物描写要抓住特征10. 短文两篇与谢中书书/陶弘景情感阅读不同类型的散哲思文, 把握其共性和个 14.昆明的雨/汪曾祺15. 那树/王鼎钧16. 外国散文两篇谈惬意地生活/蒙田我为何而生活/罗素语言要连贯性综合性学习——我们的网络时代五表达要得体22. 愚公移山/《列子》23. 周亚夫军细柳/司马迁渔家傲(天接云涛连晓雾)/李清照相见欢(无言独上西楼)/李煜相见欢(金陵城上西楼)/朱敦儒浣溪沙(一曲新词酒一杯)/晏殊课文3. 春酒/琦君4. 安塞腰鼓/刘成章写作学习仿写科技把握主要观点, 提取 5.大自然的语言/竺可桢7.为什么布丁是软的, 石头有条理地说明之光主要信息, 领悟科学 6.阿西莫夫短文两篇/阿西莫夫是硬的?/克劳斯•冯•克利青事物精神和科学方法恐龙无处不在被压扁的沙子 8. 大雁归来/利奥波德意, 积累常见文言句 11.海国记(节选)/沈复15. 就英法联军远征中 学写书信国给巴特勒上尉的信/ 雨果 16. 傅雷家书两则/傅雷多娇 踪, 把握叙述角度和 18.一滴水经过丽江/阿来景物描写的特点情趣 诵读古诗文, 理解课 21.《庄子》故事两则 23. 马说/韩愈24. 卖炭翁/白居易(旧文回归)北冥有鱼 庄子与惠子游于濠梁22. 《礼记》两则虽有嘉肴 大道之行也自然 学习诗歌, 理解诗歌 1.沁园春•雪/毛泽东之音 的意象, 感受诗歌的 2.诗两首3. 雨说——为生活在中国大地上的儿童而歌/ 郑愁予“传言伤农”, 后果更加7. 事物的正确答案不止一个/罗迦•费•因格严重/王玉琪 烟花易冷, 文化弥新/陈晓波、商意盈12. 诗词三首茅屋为秋风所破歌/杜 甫 酬乐天扬州初逢席上 见赠/刘禹锡水调歌头(明月几时 有)/苏轼名著导读——《泰戈尔诗选》: 如何读诗 课外古诗词诵读——月夜忆舍弟/杜甫商山早行/温庭筠长沙过贾谊宅/刘长卿左迁至蓝关示侄孙湘 /韩愈 15. 孤独之旅/曹文轩 16. 心声/黄蓓佳青春 梳理小说的情节, 理 13.故乡/鲁迅 年少 解小说的主题 14. 我的叔叔于勒/莫泊桑17. 中国人失掉自信力了吗/ 19. 无我与不朽/钱穆论证要合理信念据, 理解观点与材料鲁迅之间的联系23. 三顾茅庐/罗贯中24. 刘姥姥进大观园/曹雪芹(旧文回归)学习改写名著导读——《水浒传》: 古典小说的阅读课外古诗词诵读咸阳城东楼/许浑无题/李商隐行香子(树绕村庄)/秦观丑奴儿·书博山道中壁/辛弃疾写作理解诗人情感二三家国诵读古诗文, 把握作者 9.鱼我所欲也/《孟子》之思的观点, 注重积累、感 10.唐雎不辱使命/《战国策》12. 词四首渔家傲·秋思/范仲淹讲究布局谋篇寄之/辛弃疾满江红(小住京华)/秋瑾综合性学习——岁月如歌, 我的初中生活 名著导读——《格列佛游记》: 讽刺小说的阅读课外古诗词诵读—— 定风波(莫听穿林打叶声)/苏轼临江仙·夜登小阁, 忆洛中旧游/陈与义太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋/辛弃疾浣溪沙(身向云山那畔行)/纳兰性德 四 五六读书 了解作者观点, 提出看 13.短文两篇 15. 驱遣我们的想象—— 勤于修改润 文艺作品的鉴赏/叶圣陶16. 无言之美/朱光潜选择恰当的20. 音乐之声(节选)/厄 表达方式作品有自己的理解和感 18. 屈原(节选)/郭沫若 受 浩然 诵读古诗文, 感受人物 21.曹刿论战/《左传》正气 的思想和情感, 提高阅 22.出师表/诸葛亮表达力求有 创意南乡子·登京口北固亭 有怀/辛弃疾过零丁洋/文天祥 山坡羊·潼关怀古/张 养浩综合性学习——戏剧大舞台名著导读——《简·爱》: 外国小说的阅读课外古诗词诵读南安军/文天祥别云间/夏完淳山坡羊·骊山怀古/张养浩朝天子·咏喇叭/王磐备注: 所有加绿色字体的文章出于两种情况: 新课文或者旧文回归。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==语文教学的三种课型新文化运动的巨匠胡适先生曾有句名言:“自古成功在尝试。

”喜乘素质教育取代应试教育的浩荡春风,有感于“满堂灌”、“填鸭式”教学之弊端,笔者进行了痛苦的反思,立誓投身于激发学生“自主、合作、探究”的新的教育理念和教学实践中去,并博采众家之长,进行了如下课型的尝试。

一、说文课说文课就是教师根据特定的环境和某一阶段的教学内容,在课堂上临时出题或给出一定的范围,要求学生构思一至二分钟,然后说一至五分钟,最后由师生共评共赏的一种课堂类型。

这种课型能够有效地调动学生积极思考,培养创新思维,极大地激发学生学习语文的兴趣,改变以往教师限题、讲题的陈规旧习,既锻炼了学生说的能力,又培养了学生写的能力,可谓一石三鸟。

记得今年三月下旬,天降尺厚瑞雪,千里冰封,万里雪飘,蓬松松的树挂,白皑皑的积雪,列车一声长鸣。

顽皮的学子此时或触景生情,赏雪赋诗;或三五成群,临雪高歌;或课间结伍,甩雪嬉戏;……啊,好一个雪国热闹镇!有感于此情此景,我设置了一个说文课,以“瑞雪飘飞”为话题,让学生构思、说文。

学生颇感兴趣,积极动脑思考。

限定时间结束后,我便启发学生主动说文。

记得当时同学们踊跃发言,气氛相当活跃。

在众多的说文中,学生焦瑛瑛的文说得最为精彩。

兹录如下:春·雪风,轻轻的吹开了春的大门,把沉睡的大地唤醒;雨,慢慢地拉开了春的序幕,为荒凉的大地梳洗;可是雪来干什么?为大地穿衣服吗?忽如其来的大雪,将刚刚苏醒过来的大地又一次掩盖在银色的棉被下。

望着没膝的大雪,我想起姥姥曾说过的一句话:“春天来了,并不是冬的逝去,因为春是冬的延续。

”那年也是这样,阳春三月,下起了雪。

我和姥姥坐在窗前,看着翎毛般飘落的大雪,母孙都无语。

我在幻想雪停后与同伴们在雪地里嬉戏的场景,姥姥只是攥着我的手,牢牢地,像是怕我消失一样,我心安理得地让姥姥那大而温暖的手攥着,像是泊进了世界上最安全舒心的港湾,只听见厨房里关不紧的水龙头在嘀嘀嗒嗒地哼唱着。

胡适实用主义引言胡适是中国近代著名的学者、文化评论家和教育家,他是新文化运动的重要领导人之一,也是中国现代主义思想的代表人物之一。

胡适提出了实用主义的概念,对中国的现代化建设起到了积极推动作用。

本文将从不同的角度对胡适实用主义的内涵和影响进行探讨。

胡适的实用主义观点实用主义的定义实用主义是胡适对于人类社会发展的一种价值取向,他认为应该以实际的效果为导向,追求实现现实需求和社会利益的最佳结果。

实用主义的思想基础胡适的实用主义观点受到了西方哲学的影响,特别是英美哲学的实证主义和功利主义思想。

他认为知识和理论应该与实践相结合,理论应该能够解决实际问题,对社会起到积极的作用。

实用主义的关键要素胡适认为实用主义包括三个关键要素:实事求是、效果至上和目的明确。

- 实事求是:胡适主张对事物进行客观、准确的认识和评价,不偏离实际的基础上进行思考和行动。

- 效果至上:胡适认为行动的目的在于实现最佳的效果和结果,效果是判断行动成败的唯一标准。

- 目的明确:胡适认为行动必须具有明确的目的,以确保行动能够朝着预期目标前进。

胡适实用主义在教育领域的应用实践教育的推崇胡适提倡实用主义的核心理念与中国传统教育观念有所不同。

他主张教育应该注重培养学生实际应用能力,提供与社会需求相符的知识和技能。

教育与社会的紧密联系胡适认为教育应该与社会紧密结合,培养学生实践动手能力。

他提倡学校与社会的密切合作,使教育得以贴近社会需求,切实为现代化建设服务。

学校制度的改革胡适主张改革传统的学校制度,完善教育体系,创造有利于学生实践能力培养的学习环境。

他提倡注重实践能力的培养,推动学校教育与社会需求的对接。

胡适实用主义在文化思想领域的影响文化现代化胡适认为文化的发展应该紧密结合社会的变革和发展。

他主张以现代思想为导向,深入挖掘传统文化的真正含义,进行文化的现代化。

文化综合胡适提倡文化的多元化和综合化。

他主张传统文化与西方文化相结合,吸收优秀的文化成果,培养具有国际视野和开放心态的综合性文化人才。

石方:胡适语文教育思想

胡适(1891-1962)名洪,字适之,安徽绩溪人。

学者,诗人,以倡导“五四”文学革命著闻于世。

幼年在家乡私塾读书,思想上深受程朱理学影响。

1904年春到上海进入新式学堂。

1910年考取庚子赔款官费生赴美国。

1914年就学于哲学家J.杜威,深受其实用主义哲学的影响。

1917年1月,他的《文学改良刍议》一文在《新青年》杂志发表,提出文学改良八事,倡导以白话代替文言作正式的文学语言,为以新文学取代旧文学打开了缺口,一时享誉全国,被誉为文学革命“首举义旗的先锋”。

1917年夏受聘为北京大学教授。

1918年加入《新青年》编辑部,大力提倡白话文,宣传个性解放、思想自由,与陈独秀、李大钊等同为新文化运动的领袖人物。

20年代主办《努力周报》,30年代主办《独立评论》,40年代主持“独立时论社”。

1938-1942年出任国民政府驻美大使。

1946-1948年任北京大学校长。

胡适是早期提倡白话文的主要代表人物。

“五四”运动以前,他就开始在《新青年》杂志上提倡白话文,出版了我国第一部白话诗集《尝试集》,第一个白话剧本《终身大事》,第一部用白话文翻译的外国小说集《最后一课》和《柏林之围》,第一部白话学术著作《中国哲学史纲》,第一部《白话文学史》。

胡适以自己的写作实践证明了文言文能做的事白话文一样能做,为打破文言文一统天下的局面做出了开拓性

的贡献。

他在《如何可使文言文易于教授》一文中指出了历来文言文教学的四大弊端:一是“以为徒事朗诵,可得字义”,忽视了译释字义的重要;二是教者不懂文字学,不知推究字源;三是忽视文法探讨;四是不讲究句读、标点,致使文法不易解,字义不易定。

鉴于此他又提出了国文教学的四点设想:文言文乃是“半死之文字”,教法上应与教外国文略相似,“需用翻译之法”;应当重视字源学的教学,以比较古字与今字的差异;文言文有自己的文法,教文言文应该重视文法分析;文言文向来不重视标点符号,所以文句难断,文意难明,教文言文应当重视句读和标点。

这些看法确实说出了文言文教学的特点和规律,确定了文言文的基本教学法。

1920年9月,胡适在《新青年》上发表《中学国文的教授》的演说稿,对中学国文教育的目的、课程、教材与教授法、文法与作文等各项,提出了具体的建议。

起初是作为一种理想模式提出来的,经过两年的实际观察,胡适又做了若干修正,再次演讲整理成《再论中学的国文教学》。

(一)教学目的。

1912年的《中学校令施行规则》第三条规定:“国文要旨在通解普通语言文字,能自由发表思想,并使略解高深文字,涵养文学之兴趣,兼以启发智德。

”

胡适认为,这个“要旨”本身是属于理想的,内容并无大错。

但是考察8年以来的实际情况,却不能不说是“完全失败”。

其原因“并不在理想太高,实在是因为方法大错”。

写在纸上冠冕堂皇,实施起来南辕北辙。

目标是通解“普通文字”,教的却是少数文人使用的文言文;目标是“能自由的发表思想”,教的时候却不准学生自由发表思想,“硬要他们用千百年前的人的文字,学古人的声调文体,说古人的话”,“事实上的方法和理想上的标准相差这样远,怪不得要失败了”。

在这种认识的基础上,胡适自拟了一个“中学国文的理想标准”:(1)人人能用国语(白话)自由发表思想——作文,演说,谈话——都能明白通畅,没有文法上的错误。

(2)人人能看平易的古文书籍。

(3)人人能做文法通顺的古文。

(4)人人有懂得一点古文文学的机会。

后来胡适又把这四条标准修改为三条:(1)人人能用国语自由发表思想——作文、演说、——都能明白通畅,没有文法上的错误。

(2)国文通畅之后,方可添授古文,使学生渐渐能看古书,能用古书。

(3)做古体文但看作实习文法的工具,不看作中学国文的目的。

他所定的四条理想标准仍有偏重古文的倾向,但也强调了国语的突出地位,把民国元年的《中学校令施行规则》中所规定的国文要旨由“理想的”变为“可行的”。

它所拟定的这个标准和我们今天所说的“具有现代语文的阅读能力与写

作能力,具有阅读浅易文言文的能力”是大致相当的。

在当时重视古文教学的传统大潮中,能提出“人人能用国语自由

发表思想”,是难能可贵的。