空间数据与空间分析不确定性原理(史文中著)思维导图

- 格式:xmin

- 大小:5.45 KB

- 文档页数:1

收稿日期:2001-05-22;修订日期:2001-12-06基金项目:香港理工大学科研基金项目No .1.34.9709、国家高技术研究发展计划(863计划)项目No .2001AA 135081和国家自然科学基金项目No .40023004资助。

作者简介:史文中(1963— ),男,副教授,香港理工大学,目前主要从事GIS ,遥感技术应用研究。

发表论文150篇,著作3部。

文章编号:1007-4619(2002)05-0393-08GIS 中属性不确定性的处理方法及其发展史文中1,王树良1,2(1.香港理工大学土地测量与地理资讯学系,九龙香港;2.武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室,武汉湖北 430079)摘 要: 属性数据的不确定直接影响决策的准确性和可靠性,特别是对侧重于属性分析的领域。

在研究属性不确定性的基础上,分析了GIS 中的主要处理方法及其研究进展,具体地就基于GIS 的模型、概率论及数理统计学、模糊集合、云理论、粗集等方法及进展进行讨论。

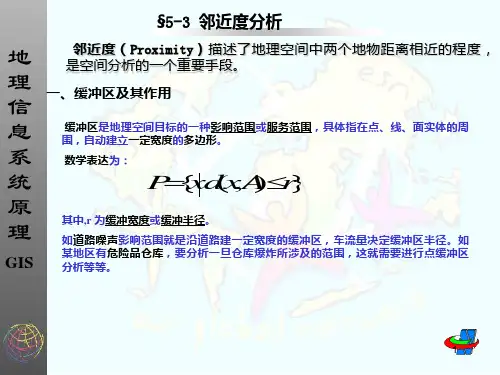

关键词: 属性不确定性;GIS ;研究进展中图分类号: P208 文献标识码: A1 引 言GIS 作为一个空间信息决策支持系统,其应用日益广泛(图1)。

在现实世界中,复杂的地理现象并非全都是空间匀质分布的,且实体多相互混杂,甚至很少界限分明。

纯几何意义上的点、线和面在现实世界并不存在。

GIS 采样获取数据有时不易明确地将其分类,只是对现实世界的一种近似描述。

同时,误差一般指测量值或计算值与真实数据或假定真实数据间的差值,可是获取大量空间数据的真值并不容易,甚至有些严格或绝对意义上的真值往往并不存在。

由于现实世界的位置和属性信息的定位、储存、处理、分析、管理大部分都和GIS 有关,故在GIS 应用过程中,空间数据质量中的不确定性问题越来越为人重视。

但是多年来,传统的数据处理方法认为空间分布可以用一组离散的点、线和面来表达,通常假设已经检核了属性数据,并把属性不确定性和位置不确定性隔离讨论。

![[工作]空间不确定性研究综述](https://uimg.taocdn.com/7dc8e162a517866fb84ae45c3b3567ec102ddcac.webp)

空间不确定性研究综述摘要:介绍了空间不确定性的概念,对空间不确定性的研究内容进行阐述说明并归纳总结其研究方法,对不确定性研究的发展趋势进行分析。

关键词:空间数据;不确定性;GIS;研究1 空间不确定性问题概述空间数据质量的不确定性研究伴随着GIS 的问世而开始,由于人类测量与表达能力的局限性,描述数据的模型只能是对客观实体的一种近似,此外各种空间操作、处理等又会引入新的误差和不确定性,可以说误差的存在是各类观测与分析数据的基本特征。

这往往导致空间特征和空间过程很难被准确确定,从而直接关系到对GIS产品的质量控制,影响了空间数据的反演、多尺度和多角度数据分析和应用建模的效果,影响决策结果的质量。

因此,在GIS初步形成和产品化时,就提出了空间数据的不确定性问题,且被国际上列为地理信息科学界重大基础理论研究课题之一。

在不确定性理论提出的早期,不确定性与误差是近义词,二者在多数情况下可以相互通用。

误差指统计意义下的偏差或错误,而数据不确定性主要指数据“真实值”不能被肯定的程度。

从这个意义看,数据不确定性可以看作是一种更广义与抽象的误差,它既包含随机误差,也包含系统误差和粗差;既包含可度量的误差,又包含不可度量的误差以及数值上和概念上的误差。

不确定性可划分为四类,分别是随机性、模糊性、未确定性和灰色性。

随机性的特点是可重复观察,在观察之前知道所有可能的结果,但不知道到底哪一种结果会出现。

模糊性是指事物的概念本身是模糊的,即一个对象是否符合这个概念难以确定。

就像“一粒”和“一堆”是有区别的两个概念,它们的区别是渐变的,两者之间并不存在明确的界限,这种不确定性就是模糊性。

未确定性是指纯主观上的、认识上的不确定性。

灰色性是指由于事物的复杂性和噪声干扰,人们只能把握部分信息或信息的大致范围,而不知其全部信息或确切的信息量。

2 不确定性的研究内容空间数据不确定性的产生来源十分复杂,空间对象本身可能具有不稳定性,在空间数据的获取、存储、传输、分析等过程中会引入更多复杂的不确定性。

不确定性原理——人工智能的哲学基础作者:孙二林电邮:sun2lin@日期:2008年6月30日文章编号:NNK2008-6-不确定性原理.doc讨论组:/group/neural-network-knowledgebase目录不确定性原理 (1)目录 (2)前言 (3)〇、概念图 (6)一、不确定性原理 (10)二、上帝掷骰子 (11)三、宇宙坐标系 (20)四、转化炉 (31)五、进化网络 (42)六、生命 (51)七、人类 (58)八、顶点 (66)九、人工智能 (74)前言科学大体可以分为三层,从下往上依次是:基础科学、应用科学、前沿科学。

人工智能(及其近亲人工生命、机器人学)属于前沿科学的范畴,相对于已经发展了几百年的成熟的基础科学和应用科学,人工智能仅有几十年历史,尚处于起步阶段,远未形成坚实的基础和完整的架构。

研究人工智能,应该从哪里入手?这是个问题。

它牵扯到另外一个问题:人工智能到底是什么?人工智能是一台计算机吗?是,又不仅仅是。

人工智能是一段程序吗?是,又不仅仅是。

显然,如果只了解计算机和程序,那最多也就能组装一台电脑、编写一段代码,跟人工智能还差得太远。

人工智能,不仅仅是一台机器,不仅仅是一段代码,甚至不仅仅是一个数学模型。

人工智能之父图灵所创建的图灵机,准确地说是计算机的数学模型,它是实现人工智能的工具和基础,而不是人工智能本身;它是实现人工智能的必要条件,而不是充分条件。

计算机已经出现半个多世纪了,已经非常普及,但几乎所有人都不会认同:它就是人工智能。

我们对人工智能的理解,还远未达到可以进行数学建模的程度。

在不能说清楚人工智能到底是个什么东西之前,就开始建模甚至编程,未免太过草率。

科学,是一座庄严宏伟的大厦。

这座大厦建得越高,承载它的地基就需要挖得越深。

当科学大厦搭建到人工智能这一前所未有的高度时,无疑,它的地基也需要挖掘到前所未有的深度。

人工智能的下一层是什么?计算机科学、生命科学、语言学。