高中历史复习 选修一 第三单元总结

- 格式:pptx

- 大小:175.65 KB

- 文档页数:5

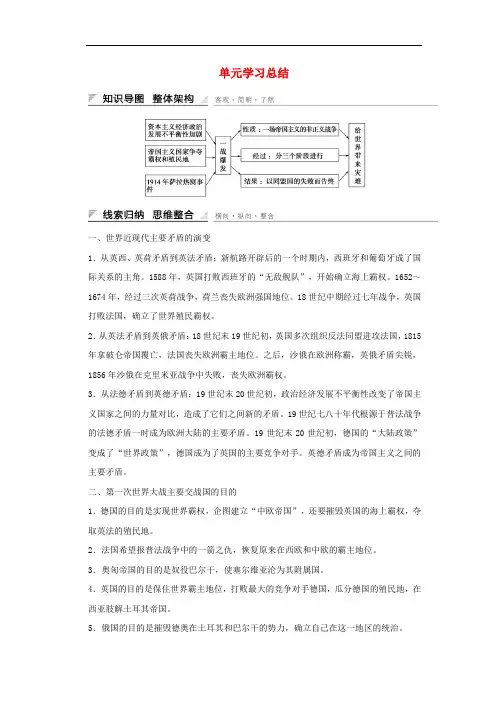

单元学习总结一、世界近现代主要矛盾的演变1.从英西、英荷矛盾到英法矛盾:新航路开辟后的一个时期内,西班牙和葡萄牙成了国际关系的主角。

1588年,英国打败西班牙的“无敌舰队”,开始确立海上霸权。

1652~1674年,经过三次英荷战争,荷兰丧失欧洲强国地位。

18世纪中期经过七年战争,英国打败法国,确立了世界殖民霸权。

2.从英法矛盾到英俄矛盾:18世纪末19世纪初,英国多次组织反法同盟进攻法国,1815年拿破仑帝国覆亡,法国丧失欧洲霸主地位。

之后,沙俄在欧洲称霸,英俄矛盾尖锐,1856年沙俄在克里米亚战争中失败,丧失欧洲霸权。

3.从法德矛盾到英德矛盾:19世纪末20世纪初,政治经济发展不平衡性改变了帝国主义国家之间的力量对比,造成了它们之间新的矛盾。

19世纪七八十年代根源于普法战争的法德矛盾一时成为欧洲大陆的主要矛盾。

19世纪末20世纪初,德国的“大陆政策”变成了“世界政策”,德国成为了英国的主要竞争对手。

英德矛盾成为帝国主义之间的主要矛盾。

二、第一次世界大战主要交战国的目的1.德国的目的是实现世界霸权,企图建立“中欧帝国”,还要摧毁英国的海上霸权,夺取英法的殖民地。

2.法国希望报普法战争中的一箭之仇,恢复原来在西欧和中欧的霸主地位。

3.奥匈帝国的目的是奴役巴尔干,使塞尔维亚沦为其附属国。

4.英国的目的是保住世界霸主地位,打败最大的竞争对手德国,瓜分德国的殖民地,在西亚肢解土耳其帝国。

5.俄国的目的是摧毁德奥在土耳其和巴尔干的势力,确立自己在这一地区的统治。

6.日本参战是为了夺取德国在太平洋上的属地和德国在山东的权益,进一步侵略中国。

7.意大利则要瓜分北非沿岸和阿尔巴尼亚等国家和地区,在地中海地区建立霸权。

8.美国参战是为了捞取战利品和争夺世界霸权。

三、第一次世界大战的进程阶段时间主要战役或事件影响爆发1914年7月萨拉热窝事件第一次世界大战爆发的导火线第一阶段1914年马恩河战役“施里芬计划”破产第二阶段1915~1916年凡尔登战役、索姆河战役、日德兰海战战争主动权转移到协约国一方第三阶段1917~1918年美对德宣战,俄国退出大战,中国对同盟国宣战同盟国相继投降,第一次世界大战结束四、一战的影响和后果1.政治和国际关系格局方面(1)大战导致欧洲地位下降,使德意志、俄罗斯、奥匈、奥斯曼四个帝国毁灭,英法实力进一步削弱,美国和日本崛起,从而改变了主要资本主义国家之间的力量对比,几个世纪以来形成的以欧洲为中心的世界格局受到了挑战。

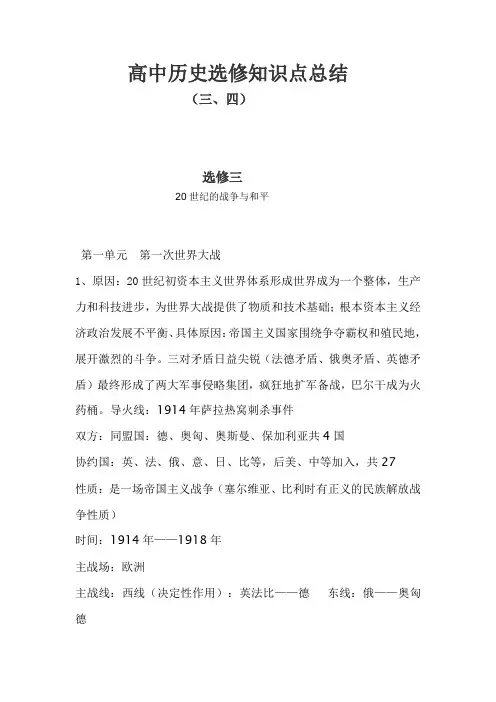

高中历史选修知识点总结(三、四)选修三20世纪的战争与和平第一单元第一次世界大战1、原因:20世纪初资本主义世界体系形成世界成为一个整体,生产力和科技进步,为世界大战提供了物质和技术基础;根本资本主义经济政治发展不平衡、具体原因:帝国主义国家围绕争夺霸权和殖民地,展开激烈的斗争。

三对矛盾日益尖锐(法德矛盾、俄奥矛盾、英德矛盾)最终形成了两大军事侵略集团,疯狂地扩军备战,巴尔干成为火药桶。

导火线:1914年萨拉热窝刺杀事件双方:同盟国:德、奥匈、奥斯曼、保加利亚共4国协约国:英、法、俄、意、日、比等,后美、中等加入,共27性质:是一场帝国主义战争(塞尔维亚、比利时有正义的民族解放战争性质)时间:1914年——1918年主战场:欧洲主战线:西线(决定性作用):英法比——德东线:俄——奥匈德过程:第一阶段:1914年主动权在德方实施“施里芬计划”西线马恩河战役,东线俄军进攻东普鲁士战役,德速战速决计划破产经过:第二阶段:1915—1916年主动权转移到协约国一方三大陆上战役:西线的凡尔登、索姆河战役(坦克)和东线的俄军夏季攻势;海上英德日德兰海战第三阶段:1917—1918年美、中等国参战(原因、影响);俄国退出战争(原因、影响);1918年11月德宣布投降结果:以同盟国的失败而告终(经济、军事、国内和国际力量对比来分析原因)1、给人类造成了巨大的人员、物质和精神损害2、以西欧为中心的国际格局受到挑战(欧洲国际地位下降,美日崛起)3、促使世界无产阶级革命运动和民族解放运动高涨(俄十月革命等)4、推动人类向整体化方向发展。

战后出现了人类历史上第一个世界性的国影响:际组织---国联5、成为新技术的发展的催化剂(飞机、汽车、化工技术得到广泛应用)6、促使政府的职能发生转变(开始了国家对经济的干预)7、改变了人们的思想观念(社会主义理想和观念及和平主义思想影响深远)1、美国的参战一战后,美国宣布中立,并向交战国双方出售军火和物资大肆渔利,由于英国的海上封锁,使得美国与协约国经济联系日益接近.德国的“无限制潜艇战”使美国的商船遭到重大损失1917年,两大军事集团都已精疲力尽,美国此时参战,既可轻易获胜、捞取战利品,又有利于战后夺取世界霸权,于是在1917年2月,美国以德国恢复无限制潜水艇为由,宣布同德断绝外交关系。

高二历史选修1第三单元总结与练习高二历史选修1第三单元总结与练习总结部分:一、背景与目的(1)北魏的崛起与统一政治前提(2)拓跋的汉化措施奠定基础(3)北魏的落后与矛盾必要性(4)冯、孝的认识与做法可能性(5)民族融合趋势的推动有利条件目的:直目---根目---二、内容与性质第一阶段:主持者____改革重点:_______________措施:(1)______制(官僚制度)------新制之政治保障(2)______制(土地制度)------政权经济基础,租调制基础(3)_____制(地方行政管理制度)----均田制推行的保证(4)_____制(赋税制度)--政权经济基础(掌握每项制度的背景目的做法意义)第二阶段:主持者_____改革重点:_______________措施:1、迁都______,奠定进一步改革的政治基础(原因、目的)2、学习___俗,促进文化认同,争取汉族地主的支持(易讲改通改)3、采用___制,加速政权的封建化(教育、礼乐、官僚制度)性质:__________________________________三、意义1、经济上:促进了北方经济的___________(农业手工业商业发展情况)2、政治上:加速了政权的________进程(教育、礼乐、官僚制度)3、民族关系上:促进了民族的_____与_____(鲜、汉互学)练习部分:检测题1.关于北魏政权的发展史,下面说法不正确的是统一北方后社会环境较为安定2北魏统一北方后,在黄河流域逐渐采用先进的经济形式发展经济,这种经济形式实质是A.奴隶制经济形式B.封建制经济形式C.半封建半奴隶制经济D.半畜牧半农业3孝文帝改革前,北魏各种制度的建设有许多不够完善和欠缺之处,不包括A..民族政策D按人口分配土地4导致北魏实行均田制的根本因素是()A.中原地区先进经济形态的吸引5下列事件的先后顺序排列正确的是①均田制的实行②俸禄制的实行③迁都洛阳④孝文帝亲政⑤北魏统一黄河流域A.①②③④⑤B③④⑤①②C.⑤①③④②D⑤②①④③6北魏租调制规定一对夫妇每年缴纳一定数量的租调,这里的调是指()徭役7孝文帝迁都,最大的阻力来自()A.中原农民8北魏前期的新政卓有成效,主要表现为()①形成了一整套政治经济制度②促进了北魏经济的恢复和发展③巩固了北魏政权④使鲜卑族的社会生活发生巨变A.①②③④B②③④C①②③D①③④9北魏孝文帝改革措施中,为改革深入进行提供条件的是()提倡与汉族通婚10《北史》载:"孝文帝引见朝臣,诏断诸北语,一从正音于是诏:"年三十以上,习性以久,容或不可卒革。

单元学习总结(三)西方近代早期的改革——欧洲宗教改革——⎪⎪⎪⎪——马丁·路德和加尔文的改革——英国王权与天主教会的决裂——天主教会的应对措施——俄国彼得一世改革—移植西方文明;俄罗斯帝国崛起1.宗教改革的必定性(1)中世纪天主教会是西欧最有势力的封建主集团,也是封建主阶级进行精神统治的有力工具。

14、15世纪欧洲的封建制度渐渐衰落,近代资本主义生产关系渐渐产生、进展,新兴资产阶级要求建立统一的国内市场和适应本阶级需要的世俗化的文化体系,而教会为维护自己的利益,阻碍国家的统一,即阻碍了资本主义的进展,这成为宗教改革发生的根本缘由。

(2)天主教会的腐败、搜刮以及对社会进步人士、异教徒的迫害,引起社会各阶层的不满,天主教会已经成为欧洲社会进展的绊脚石,一场针对天主教会的宗教改革势在必行。

(3)文艺复兴也推动了宗教改革。

文艺复兴中的人文主义者通过文学、艺术及其他形式对天主教会的腐败现象进行了淋漓尽致地揭露,为马丁·路德等宗教改革家供应了攻击天主教会的炮弹。

2.宗教改革首先爆发于德意志的缘由(1)中世纪的德国在政治上四分五裂,只对宗教虔诚,缺乏民族意识。

皇帝要应付抗命不从的诸侯,不得不与教廷结盟,利用教权的帮忙来迫使诸侯就范。

割据一方的诸侯为维护自身利益则需要借教皇支持以对抗皇帝,或者拥护皇帝来应付教皇。

这种政治上的割据局面便于罗马教廷的把握和搜刮,因此德国有了“教皇的奶牛”之称。

16世纪初,法国、英国、西班牙等国王权加强,统一的民族国家开头形成,极力抵制罗马教廷的把握和掠夺。

于是,教皇便把经济损失转嫁到德国,进行变本加利的掠夺和敲诈。

(2)罗马教廷还时常干预德意志的政治,竭力维持其分裂局面,教廷通过把握德意志教会把握了德意志的政治和经济。

(3)15世纪末,德国开头消灭资本主义萌芽,提出了国家统一的要求,但天主教会为了维护自己的利益,利用各种外交手段阻挠德国的统一。

德国社会各阶层对教会普遍不满,整个德国成为一个一触即发的火药桶。

高中历史选修一:3.3?促进民族大交融?第三单元北魏孝文帝改革3.?促进民族大交融?(—改革的影响)概念阐述民族交融是指不同民族之间不同消费方式、风俗习惯、文化心理特征等方面的互相影响和浸透,是民族之间的自然交融。

民族交融既包括少数民族汉化的过程,又有汉族对少数民族优秀文化的吸收。

这是中国历史上的进步现象。

由于中国古代历史上汉族的经济文化程度明显高于其他少数民族,因此历次民族交融均以汉族为核心发生。

古代的民族交融1.从经济角度讲,民族交融就是少数民族由游牧经济转向农耕经济的过程;2.从风俗角度讲,民族交融就是少数民族汉化的过程3.从政治角度讲,民族交融就是少数民族政权封建化的过程4.从社会转型的角度讲,就是少数民族封建化的过程。

民族交融的途径有:友好往来、民族迁徙、对抗统治者压迫、自身改革、和亲等知识构造影响一:生活方式农耕化:促进了北方社会经济的恢复与开展一.经济的复苏和繁荣1.原因:孝文帝改革;农业消费力的进步;民族大交融的影响;北魏统一黄河流域〔创造相对稳定的社会环境〕2.表现〔1〕农业:消费工具的改良;特别重视耕作技术的成效;〔宁可少好,不可多恶,“顷不比亩善〞:宁缺勿滥〕重视兴修水利,下令有水田之处,都要通渠灌溉;荒地开垦,粮食产量增多;人口增多;蔬菜果木以及其他经济作物种植的开展;畜牧业的开展。

(2)手工业消费日益活泼:丝织业开展尤其显著;制瓷业有很大开展,如青瓷与南方差异很大(3)商业活动日趋活泼:洛阳多市场→货源充足,交易活泼;货币贸易恢复;对外贸易长足开展,与朝鲜半岛诸国、日本、中亚、西亚以及地中海沿岸诸国有商业往来3.影响(1)推动了鲜卑族的游牧经济向农耕经济的转型,增加了国家收入(2)使孝文帝进一步承受汉族先进文化与制度,加速政权的封建化进程,稳固了封建统治(3)促进了民族大交融,使鲜卑族等少数民族成为汉族一局部,为中华民族注入了新颖血液。

影响二:社会制度封建化:加速了北魏政权封建化进程二.政权封建化的加速封建化:是指处于原始社会、奴隶社会阶段的少数民族向封建社会的过渡。

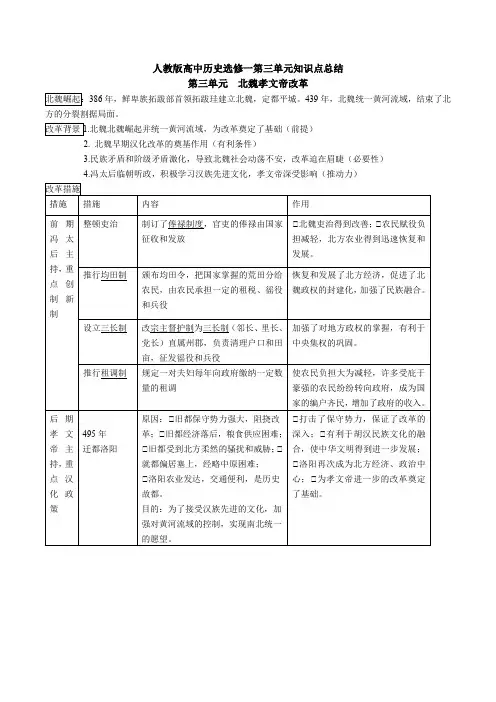

人教版高中历史选修一第三单元知识点总结

第三单元 北魏孝文帝改革

386年,鲜卑族拓跋部首领拓跋珪建立北魏,定都平城。

439年,北魏统一黄河流域,结束了北

方的分裂割据局面。

北魏北魏崛起并统一黄河流域,为改革奠定了基础(前提)

2. 北魏早期汉化改革的奠基作用(有利条件)

3.民族矛盾和阶级矛盾激化,导致北魏社会动荡不安,改革迫在眉睫(必要性)

4.冯太后临朝听政,积极学习汉族先进文化,孝文帝深受影响(推动力)

2、加速了北方各族封建化的进程,推动了北魏政权的封建化。

3、促进了北方民族大融合,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。

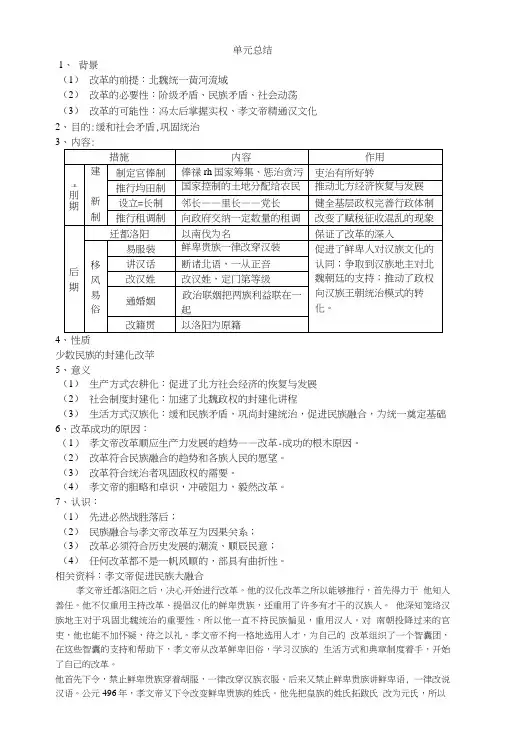

单元总结1、背景(1)改革的前提:北魏统一黄河流域(2)改革的必要性:阶级矛盾、民族矛盾、社会动荡(3)改革的可能性:冯太后掌握实权、孝文帝精通汉文化2、目的:缓和社会矛盾,巩固统治3、内容:措施内容作用...1/. 刖期建新制制定官俸制俸禄rh国家筹集、惩治贪污吏治有所好转推行均田制国家控制的土地分配给农民推动北方经济恢复与发展设立=长制邻长——里长——党长健全基层政权完善行政体制推行租调制向政府交纳一定数量的租调改变了赋税征收混乱的现象后期迁都洛阳以南伐为名保证了改革的深入移风易俗易服装鲜卑贵族一律改穿汉装促进了鲜卑人对汉族文化的认同;争取到汉族地主对北魏朝廷的支持;推动了政权向汉族王朝统治模式的转化。

讲汉话断诸北语,一从正咅改汉姓改汉姓,定门第等级通婚姻政治联姻把两族利益联在一起改籍贯以洛阳为原籍4、性质少数民族的封建化改苹5、意义(1)生产方式农耕化:促进了北方社会经济的恢复与发展(2)社会制度封建化:加速了北魏政权的封建化讲程(3)生活方式汉族化:缓和民族矛盾,巩尚封建统治,促进民族融合,为统一奠定基础6、改革成功的原因:(1)孝文帝改革顺应生产力发展的趋势——改革-成功的根木原因。

(2)改革符合民族融合的趋势和各族人民的愿望。

(3)改革符合统治者巩固政权的需要。

(4)孝文帝的胆略和卓识,冲破阻力,毅然改革。

7、认识:(1)先进必然战胜落后;(2)民族融合与孝文帝改革互为因果关系;(3)改革必须符合历史发展的潮流、顺辰民意;(4)任何改革都不是一帆风顺的,部具有曲折性。

相关资料:孝文帝促进民族大融合孝文帝迁都洛阳之后,决心开始进行改革。

他的汉化改革之所以能够推行,首先得力于他知人善任。

他不仅重用主持改革、提倡汉化的鲜卑贵族,还重用了许多有才干的汉族人。

他深知笼络汉族地主对于巩固北魏统治的重要性,所以他一直不持民族偏见,重用汉人。

对南朝投降过来的官吏,他也能不加怀疑,待之以礼。

孝文帝不拘一格地选用人才,为自己的改革组织了一个智囊团,在这些智囊的支持和帮助下,孝文帝从改革鲜卑旧俗,学习汉族的生活方式和典章制度着手,开始了自己的改革。

第一单元梭伦改革(一)时间地点:公元前六世纪初,雅典(二)历史背景(或原因):1、贵族政治的实施使贵族与平民的矛盾尖锐,阻碍了生产力的发展,需要缓和。

2、雅典的地理环境和奴隶制经济的繁荣为梭伦改革提供了条件。

3、梭伦通过自身的努力,在雅典树立了较高的威望,成为首席执政官。

(三)主要内容:①颁布“解负令”,释放债务奴隶,并归还其抵押的土地。

②颁布了一系列促进经济发展的法令,鼓励发展工商业,壮大了雅典城邦的实力。

③确立财产等级制度,按照财产多少划分政治权利。

④设立四百人会议作为公民大会常设机构,打破贵族对国家权力的垄断。

⑤司法方面,设立公民陪审法庭作为最高司法机关。

(四)历史作用(或含有局限性):①改革为雅典城邦的振兴与富强开辟了道路。

②动摇了贵族专制统治,为雅典城邦民主政治的建立奠定了基础。

③没有完全解决平民与贵族的矛盾。

第二单元商鞅变法(一)时间:公元前四世纪中期。

(前356年——前338年)。

或秦孝公在位期间。

(二)历史背景(或原因):①春秋战国之际,铁制农具和牛耕逐渐推广促进了生产力的极大提高。

②社会阶级关系变化,出现了新兴地主阶级,他们要求进行社会变革。

○3春秋战国之际,思想文化领域出现了百家争鸣的局面,法家学说主张变革,受到各国统治者的重视。

(四)主要内容:A政治上:实行什伍,连坐制度;推行郡县制。

B经济上:通过废除井田制,承认土地私有;奖励耕织,统一度量衡,改变旧的生产关系。

C军事上:通过奖励军功,按军功授予田宅。

D社会习俗:禁止请客行贿,父子及兄弟同居等移风易俗的政策。

(五)历史作用:①经济上,从根本上确立了土地私有制度,促进了秦国的强大。

②政治上,中央集权制度开始建立。

③军事上,极大地提高了秦国的战斗力,秦国在对外兼并战争中取得主动权。

④变法为秦国的富强和秦后来统一全国奠定了基础。

对于中国以后的发展有重要作用。

第三单元北魏孝文帝改革(一)时间:公元五世纪末北魏(420年——589年)(二)历史背景(或原因):①北魏政权的残酷压榨,导致广大农民负担繁重阶级矛盾尖锐。

高中历史选修一《历史上重大改革回眸》知识点归纳与总结高中历史选修①《历史上重大改革回眸》知识点归纳与总结目录课标要求 (1)第一单元梭伦改革 (2)第二单元商鞅变法 (4)第三单元北魏孝文帝改革 (7)第四单元王安石变法 (9)第五单元欧洲的宗教改革 (12)第六单元穆罕默德.阿里改革 (16)第七单元 1861年俄国农奴制改革 (19)第八单元日本明治维新 (21)第九单元戊戌变法 (26)课标要求1.梭伦改革(1)了解梭伦改革前雅典的社会状况,认识梭伦改革的必要性。

(2)简述梭伦改革的主要措施,指出改革的基本特点。

(3)分析梭伦改革对雅典民主政治建设的影响。

2.商鞅变法(1)知道春秋战国时期各国改革的基本史实,认识春秋战国时期的时代特征。

(2)了解商鞅变法的具体措施和内容,认识其特点。

(3)探讨商鞅变法的历史作用。

3.北魏孝文帝改革(1)了解北魏孝文帝改革的背景。

(2)归纳北魏孝文帝改革的主要内容。

(3)探讨北魏孝文帝改革的历史作用。

4.王安石变法(1)了解王安石变法的历史背景。

(2)归纳王安石变法的主要内容,评价其历史作用。

5.欧洲的宗教改革(1)了解中世纪天主教的地位,认识欧洲宗教改革的必要性。

(2)知道马丁·路德的宗教改革主张,理解欧洲宗教改革的实质。

(3)简述欧洲宗教改革的主要内容,分析欧洲宗教改革的历史作用。

6.穆罕默德·阿里改革(1)了解穆罕默德·阿里改革的历史背景。

(2)简述穆罕默德·阿里改革的主要内容,认识其在埃及历史上的作用。

7.1861年俄国农奴制改革(1)简述1861年俄国农奴制改革的历史背景。

(2)概述“二一九法令”的主要内容,认识其历史进步性和局限性。

(3)探讨1861年俄国农奴制改革对俄国近代化进程的影响。

8.明治维新(1)知道明治维新的历史条件。

(2)概述明治维新的主要过程和基本内容,理解近代化道路的多样性。

(3)分析明治维新在日本近代化过程中的历史地位。

第三单元北魏孝文帝改革单元学习总结新人教版选修1一、孝文帝改革的特点、意义及成功的原因1.特点:是少数民族统治者自上而下推行的、措施全面的一次影响深远的封建化改革。

2.意义:北魏孝文帝改革有利于北方少数民族封建化的进程,促进了北方经济的发展,缓和了民族矛盾,巩固了封建统治,加强了民族大融合,为国家结束分裂、走向统一和促进封建社会的繁荣奠定了基础。

孝文帝是我国少数民族中杰出的政治家、改革家,是中华民族的千古功臣。

3.成功原因(1)顺应历史发展的潮流,特别是受民族融合趋势的推动。

这是变法成功的根本原因。

(2)内容全面,措施得力。

(3)冯太后的支持和孝文帝本人以身作则、信心坚定。

二、北魏民族大融合的原因、表现和实质1.原因(1)各民族的杂居,极大地加强了各族人民的交往和接触。

(2)各民族人民联合反对统治者的斗争,推动了民族融合。

(3)内迁各族的统治者中,有不少崇尚中原文化,大力提倡对中原文化的学习,对民族融合起到了推动作用。

2.表现(1)从少数民族来看,不仅在生产方式上,还在生活方式上都趋向于汉化,甚至丧失了自己的民族特征。

(2)对于汉族来说,吸取了新鲜血液,加速了发展,丰富了经济文化生活,推动了中华民族这一共同体的发展壮大。

3.实质(1)从经济角度讲,是少数民族由游牧经济向农耕经济转化的过程。

(2)从文化风俗角度讲,是少数民族汉化的过程。

(3)从整体社会发展的角度讲,是少数民族封建化的过程。

【例题】(2013·江苏单科,24A)(节选)孝文帝改革就其深度、广度和影响而言,可与商鞅变法相媲美。

阅读下列材料:材料二魏初风俗至陋,……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。

……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。

孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。

其于制度,亦多所厘定。

——吕思勉《两晋南北朝史》请回答:(2)据材料二,归纳孝文帝“迁都”对改革的作用。

第一单元梭伦改革(一)时间:公元前六世纪初(二)地域:欧洲希腊地区雅典城邦(三)历史背景(或原因):1、贵族政治的实施使贵族与平民的矛盾尖锐,阻碍了生产力的发展,需要缓和。

2、雅典的地理环境和奴隶制经济的繁荣为梭伦改革提供了必要条件。

3、工商业奴隶主崛起,贵族政治腐败使得工商业奴隶主联合平民共同反抗贵族统治,梭伦改革成为必然。

4、梭伦通过自身的努力,在雅典树立了较高的威望,成为首席执政官。

(四)主要内容:①颁布“解负令”,释放债务奴隶,并归还其抵押的土地。

②颁布遗嘱法,规定无子女者可将财产交给指定的继承人。

③确立财产等级制度,按照财产多少划分政治权利,并规定其相应义务。

④恢复公民大会最高权力,并设立四百人会议作为公民大会常设机构。

⑤司法方面,设立公民陪审法庭作为最高司法机关。

⑥颁布了一系列促进经济发展的法令,鼓励发展工商业,扩大下层平民就业机会,壮大了雅典城邦的实力。

(五)历史作用(或含有局限性):①改革为雅典城邦的振兴与富强开辟了道路。

②动摇了贵族专制统治,为雅典城邦民主政治的建立奠定了基础。

③但是,没有完全解决平民与贵族的矛盾。

(六)改革的性质(实质):梭伦改革是雅典城邦一次自上而下的完善奴隶制社会政治统治的改革,为雅典奴隶制民主政治的建立奠定了基础。

(七)成败原因分析:(成功)①改革顺应了历史潮流,平民与贵族之间矛盾的调节有效促进了生产力的的发展。

②改革措施切实可行,有平民和工商业奴隶主的支持。

梭伦不再担任首席执政官后,其改革措施还是保留了下来。

(八)特点:崇尚中庸,手段温和。

(九)其他:特别注意梭伦改革调节的贵族与平民的矛盾是统治阶级内部矛盾。

不是阶级矛盾。

公元前六世纪晚期克里斯提尼改革是雅典民主政治真正确立。

公元前五世纪伯利克里改革使雅典民主政治发展到顶峰。

雅典民主政治的特点:①人民主权;②轮番而治;③崇尚法律,法律面前公民平等。

第二单元商鞅变法(一)时间:公元前四世纪中期。

(前356年——前338年)。

专题学习小结1.为什么说孝文帝改革是其作为最高统治者必须做出的抉择?(1)社会矛盾尖锐①国家和豪强地主的矛盾。

②国家、豪强地主和农民的矛盾。

③鲜卑贵族和汉族及其他少数民族的矛盾。

(2)出现原因①北魏统一黄河流域后,政权主要靠军事力量来维系,北魏政权制度建设的欠缺造成阶级矛盾尖锐。

一是在政权的基层统治方式上实行宗主督护制;二是在赋税制度上的混乱。

②北魏统治者实行民族压迫和民族歧视政策,导致民族矛盾激化。

2.理解均田制的作用(1)在一定程度上使无地农民获得了无主的荒地,生产积极性提高,同时大片荒地被开垦出来,粮食产量不断增加,从而积极推动了北方经济的恢复和发展。

(2)均田制是封建国家的土地所有制,并未触动封建地主利益,它一方面有利于国家征收赋税和徭役,另一方面促进了北魏政权的封建化,从根本上巩固了北魏的统治。

(3)均田制的推行极大地推动了北方内迁各族向封建农民的转化,推动了这一时期北方民族大融合高潮的出现。

(4)均田制对后代田制也有重大影响,先后为北齐、北周、隋唐所沿用,施行时间长达三百多年。

这一制度的选择、推行为中国封建鼎盛时期的出现奠定了雄厚的物质基础。

3.正确认识古代的社会改革(1)社会风俗的含义:社会风俗是历代相沿积久、约定俗成的风尚、礼仪、习惯的总和,也是人类在衣食住行、婚丧嫁娶、生老病死、岁时节庆、文化娱乐、宗教信仰等方面广泛的行为规范。

(2)古代改革中的移风易俗①梭伦改革:规定雅典公民必须让儿子学会一门手艺,否则儿子将来可以拒绝赡养老人。

②商鞅变法:禁止父子及成年兄弟同居一室。

强制推行一夫一妻制的家庭政策,规定凡一户之中有两个以上儿子到了立户年龄而不分居的,加倍征收户口税。

③孝文帝改革:迁都洛阳后,孝文帝改革的重点就是改变鲜卑族原有的风俗习惯,进一步学习和采纳汉族的典章制度和生活方式,雷厉风行地推出了易服装、讲汉话、改汉姓、通婚姻等一系列政策和措施。

(3)社会改革与移风易俗的关系:之所以变革社会风俗习惯,是因为社会风俗的滞后性和保守性,起到了妨碍社会变革的消极作用。