气溶胶监测研究进展

- 格式:ppt

- 大小:3.49 MB

- 文档页数:21

气溶胶生物学研究进展近年来,气溶胶生物学研究取得了长足的进展。

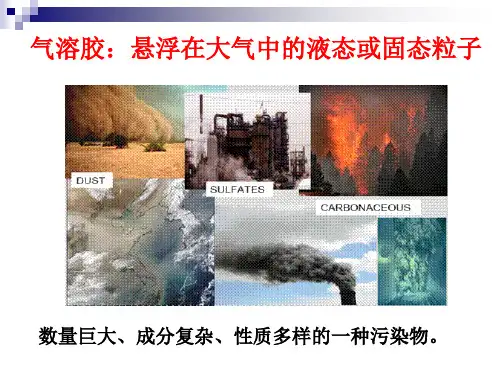

气溶胶是指在空气中悬浮的小颗粒物,尺寸一般在0.01至10微米之间,具有大量的生物学意义。

这些小颗粒物可以携带各种细菌、病毒、真菌和花粉等微生物,对人类的健康造成潜在的威胁。

因此,气溶胶生物学的研究对人类健康和生态环境都具有重要的科学价值。

一、气溶胶在人体中的生物学效应气溶胶对人体的生物学效应是研究气溶胶生物学最重要的课题之一。

研究表明,气溶胶中的微生物可以引起人类的呼吸道疾病,如支气管炎、肺炎等。

此外,气溶胶也被认为是过敏原和哮喘的重要诱因。

二、气溶胶生物学研究的新方法近年来,气溶胶生物学研究的新方法不断涌现。

其中,基于DNA测序技术的气溶胶微生物组学研究得到了广泛关注。

这一技术可以准确鉴定气溶胶中的微生物种类和数量,并对它们的生命周期和生物学特性进行深入研究。

此外,还有基于高通量显微技术的气溶胶形态学分析和基于拉曼光谱技术的气溶胶成分分析等新技术的应用。

三、气溶胶生物学的环境效应气溶胶不仅对人体具有生物学效应,还对环境产生影响。

一方面,气溶胶可以影响植物的生长和发展。

另一方面,气溶胶可能会对全球气候产生重要的影响,进而引起一系列生态环境问题。

因此,研究气溶胶生物学的环境效应是具有重要意义的。

四、气溶胶生物学的应用前景气溶胶生物学的研究不仅有助于人类健康和环境保护,也有重要的应用前景。

例如,在实验室和制药厂中,气溶胶生物学可以用于监测污染和消毒,从而保证实验结果的可靠性和产品的质量。

此外,气溶胶生物学也可以用于环境监测和生态保护。

总之,气溶胶生物学是一个充满挑战和机遇的学科。

随着新技术的不断涌现和研究方法的不断完善,气溶胶生物学的研究前景将会更加广阔。

但同时也需要我们认识到气溶胶生物学的重要性,加强研究和保护气溶胶环境,为人类健康和生态环境的可持续发展作出更多的贡献。

气溶胶监测研究进展

一、绪论

本文将分述近年来国内外大气溶胶监测的研究现状及开展的相关工作,主要涉及大气溶胶的测量技术、分析方法和溶胶模拟和模型研究,以期为

大气溶胶控制和管理工作提供技术支持。

二、大气溶胶检测技术

1、紫外法

紫外法是一种检测大气溶胶浓度的简单快捷的方法,可以快速有效地

测量大气中悬浮颗粒物(PM2.5)的浓度。

紫外光通过空气中的粒子时,

由于内外表面折射率的差异而失去一部分能量,从而发生散射,通过检测

空气中散射的紫外光强度,可以估计大气中PM2.5的浓度。

2、颗粒物质传感器

颗粒物质传感器(PM sensor)是一种集成的微纳型传感器,它以微

电子技术为基础,可直接测量和检测大气中PM的浓度。

PM传感器非常适

合在户外使用,具有大尺寸、重量轻、灵敏度高和高精度等优势,可以更

好地支持现场监测和污染处理。

大气气溶胶遥感监测及其网络计算的研究引言大气气溶胶是大气环境中的重要组成部分,对大气环境、气候和人类健康都有着重要影响。

随着工业化和城市化的加剧,大气气溶胶污染成为了环境问题的严重挑战。

及时有效地监测和研究大气气溶胶的分布、浓度和影响成为了迫切的需求。

随着遥感技术的发展,大气气溶胶的遥感监测成为了一种重要手段。

而网络计算的兴起,则为大气气溶胶遥感监测提供了新的研究思路和技术支持。

本文将结合大气气溶胶的遥感监测和网络计算,探讨其研究现状和未来发展方向。

一、大气气溶胶的遥感监测技术1. 被动遥感技术被动遥感技术是利用太阳辐射和大气散射光谱信息,测量大气气溶胶的遥感技术。

光学遥感和多光谱遥感是主要技术手段。

传统的光学遥感技术包括激光雷达和激光测距仪,能够通过测量激光的散射和吸收,获取大气气溶胶的浓度和尺寸信息。

而多光谱遥感则利用被散射光的光谱信息,从而获取大气气溶胶的粒径、化学成分等信息。

这些被动遥感技术能够提供高分辨率、大范围的大气气溶胶监测数据,为大气气溶胶的遥感监测提供了重要技术手段。

二、大气气溶胶遥感监测的研究进展1. 遥感监测数据的获取随着遥感技术的不断发展,大气气溶胶的遥感监测数据得到了大幅提升。

卫星遥感、飞机遥感和地面遥感是主要的数据获取手段。

卫星遥感能够提供大范围、连续的遥感监测数据,能够快速获取大气气溶胶的分布和变化情况。

飞机遥感则能够提供高分辨率、精准的遥感监测数据,能够深度挖掘大气气溶胶的细节信息。

地面遥感则能够提供稳定、长期的遥感监测数据,为大气气溶胶的遥感监测提供了重要数据支持。

2. 数据处理与分析方法大气气溶胶遥感监测数据的处理与分析是遥感研究的关键环节。

目前,基于人工智能和机器学习的数据处理与分析方法得到了广泛应用。

深度学习和神经网络技术能够有效提取遥感监测数据中的特征信息,实现大气气溶胶监测数据的高效处理和分析。

遥感监测数据的空间插值和模型建立技术也得到了广泛研究和应用,为大气气溶胶的遥感监测提供了重要技术支持。

中国大气气溶胶辐射特性参数的观测与研究进展中国大气气溶胶辐射特性参数的观测与研究进展一、引言大气气溶胶是指悬浮在大气空气中的微小颗粒物,包括固体和液体颗粒,以及其中所携带的水分子。

它们的来源多种多样,包括自然源和人为活动。

大气气溶胶对气候变化和空气质量等方面具有重要影响。

其中,气溶胶的辐射特性参数是研究其影响机制的关键。

二、大气气溶胶辐射特性参数的定义和意义大气气溶胶辐射特性参数主要包括直接辐射效应和间接辐射效应两方面。

其中,直接辐射效应是指大气气溶胶对太阳辐射的散射和吸收作用,使得地球表面的太阳辐射减弱,从而导致地球气候的变化。

间接辐射效应则是指大气气溶胶对云和降水形成的影响,通过改变云的微物理特性,影响云的辐射和水循环过程,进而对气候变化产生重要影响。

大气气溶胶辐射特性参数的观测和研究对于深入理解气溶胶的作用机制、评估气溶胶对气候变化的影响以及制定相应的环境政策具有重要意义。

三、大气气溶胶辐射特性参数的观测方法和工具目前,国内外广泛应用的大气气溶胶辐射特性参数的观测方法主要包括遥感观测、台站观测和航空观测等。

其中,遥感观测是最主要的方法之一,它通过卫星、飞机或地面设备获取大范围和高时空分辨率的气溶胶辐射参数数据。

而台站观测则是通过设置一定数量的观测点,在地面测量气溶胶的光学特性、粒径分布和化学组成等信息。

航空观测则是通过飞机等载体,在空中直接测量大气气溶胶的辐射特性参数。

这些观测方法涵盖了不同尺度和层次的大气气溶胶辐射特性参数,为进一步研究其影响机制和对气候的影响提供了数据基础。

四、中国大气气溶胶辐射特性参数的研究进展近年来,中国在大气气溶胶辐射特性参数的观测和研究方面取得了显著进展。

以国内多个气象科学研究机构为代表的科研团队,利用遥感观测、台站观测和航空观测等多种手段,分析了中国大气气溶胶的光学特性、粒径分布和化学组成,并研究了气溶胶辐射效应。

在遥感观测方面,我国利用自主研发的卫星(MODIS、MISR、CALIPSO等)数据,以及国际合作项目(如AERONET),获取了大范围和高时空分辨率的气溶胶光学厚度、粒子浓度和吸收特性等参数。

中国大气气溶胶研究综述近年来,随着全球气候变化的影响日益显著,大气气溶胶的研究逐渐成为环境科学领域的热点之一。

气溶胶是指悬浮在空气中的微小颗粒物质,它们来源于自然和人为的活动,并存在于全球范围内。

气溶胶通过影响太阳辐射的散射和吸收,直接或间接地影响着大气辐射平衡、云微物理和降水形成等过程,进而对全球气候产生重要影响。

中国作为全球人口最多的国家之一,其大气气溶胶研究具有重要意义。

本文将对中国大气气溶胶研究的现状与进展进行综述。

一、气溶胶的来源及成分气溶胶的来源可以分为自然来源和人为来源。

自然来源包括火山喷发、沙尘暴和森林火灾等,而人为来源主要是工业污染、交通排放和农业活动等。

气溶胶的成分主要包括碳质、硫酸盐、硝酸盐、铵盐和灰尘等。

二、气溶胶的测量方法气溶胶的测量方法有多种,常见的方法包括质量浓度、光学测量和化学分析等。

质量浓度法是通过采样后称量气溶胶颗粒质量的方法来估算气溶胶负荷量。

光学测量法利用可见光波段的散射和吸收特性来测量气溶胶1的浓度。

化学分析法则是通过对气溶胶样品进行化学分析以确定其组成和成分。

三、中国大气气溶胶的时空分布特征中国大气气溶胶的时空分布特征受地理环境、气象条件和人类活动等多种因素影响。

总体而言,中国东部地区气溶胶浓度较高,而西部地区相对较低。

夏季,沙尘暴和森林火灾等自然因素导致气溶胶浓度上升;冬季,物质排放和秸秆焚烧等人为因素导致气溶胶浓度升高。

四、气溶胶对气候的影响气溶胶对气候变化的影响是一个复杂的过程。

首先,气溶胶通过散射太阳辐射,减少了太阳辐射到达地表的能量,从而降低了地表温度,形成“反射散射气溶胶直接效应”。

其次,气溶胶中的黑碳颗粒吸收太阳辐射,增加了大气的加热,导致“黑碳直接效应”。

此外,气溶胶还能够作为云凝结核促使云的形成,影响云微物理特性和降水形态,形成“云间接效应”。

五、气溶胶对人体健康的影响大气气溶胶中的细颗粒物(PM2.5)是对人体健康影响最大的成分之一。

气溶胶的测量与控制技术研究进展随着现代工业、交通运输等人类活动的发展,气溶胶的排放量和种类越来越多,对空气质量和人类健康造成了严重的影响。

气溶胶是由固体或液体颗粒悬浮在气体中形成的混合物,如工业废气、机动车尾气、火力发电、烟草烟雾等都是气溶胶的来源。

因此,气溶胶的测量和控制技术研究已经成为当代环境科学的重要研究领域。

一. 气溶胶的测量技术气溶胶的测量技术主要包括物理检测和化学检测两种方法。

1.物理检测方法物理检测方法包括降尘采样法、分光光度法、激光衍射粒度仪、扫描电子显微镜等。

降尘采样法是一种传统的物理检测气溶胶的方法。

它采用碳纤维过滤膜收集悬浮在空气中的颗粒物,利用天平称量颗粒物质量,从而判断气溶胶的浓度。

这种方法的操作简单,但需要一定时间的聚集采样后才能进行检测。

分光光度法是利用红外、紫外和可见光等不同波长的光线照射颗粒物,通过测量不同波长的透过率或反射率来计算气溶胶浓度和成分的检测方法。

这种方法精度高、信号稳定,但受颗粒物吸收和反射的影响,难以准确得到粒径分布和成分信息。

激光衍射粒度仪是利用激光照射颗粒物,测量散射光强度和方向,从而推算出颗粒物的粒径分布的检测方法。

这种方法可同时测量粒径分布以及粒径与所在环境的关系,但对光散射角度、颗粒物的形状等因素较为敏感。

扫描电子显微镜是一种高分辨率的物理检测方法,可用于颗粒物形态、大小、表面状态的观察和成分分析。

但这种方法需要取样,在处理过程中会失去部分信息,且操作相对比较复杂。

2.化学检测方法化学检测方法主要是通过化学反应或在化学反应中参与的发光现象来推算特定气溶胶成分的浓度。

典型的化学检测方法包括化学吸收光谱法、化学发光法、原子吸收光谱法等。

其中,化学吸收光谱法是常用的气溶胶组分检测方法之一,该方法在评价气溶胶元素组成、化学物质组成等方面具有广泛应用前景。

二. 气溶胶的控制技术为了有效控制气溶胶的排放,可以采用物理方法、化学方法和生物技术等多种控制技术。

《气溶胶与东亚季风相互影响的研究进展》篇一一、引言随着全球气候变化日益加剧,气溶胶与东亚季风之间的相互影响成为了环境科学领域的重要研究课题。

气溶胶是指大气中悬浮的微小颗粒物,其来源广泛,包括自然排放和人为活动等。

而东亚季风作为全球最重要的季风系统之一,对东亚地区的气候和环境产生深远影响。

因此,研究气溶胶与东亚季风的相互影响,对于理解区域气候变化的机制和预测未来气候趋势具有重要意义。

二、气溶胶与东亚季风的相互关系气溶胶与东亚季风的相互关系主要表现在气溶胶对季风气候的直接影响和季风气候对气溶胶的调控作用两个方面。

首先,气溶胶对季风气候的直接影响主要体现在气溶胶的辐射效应和云效应。

一方面,气溶胶能够散射和吸收太阳辐射,改变大气辐射平衡,从而影响气温和降水。

另一方面,气溶胶还能作为云凝结核,影响云的形成和演变,进而影响降水的分布和强度。

其次,季风气候对气溶胶的调控作用也不容忽视。

季风气候的强弱和变化会直接影响气溶胶的排放、传输和沉降等过程。

例如,在季风活跃期,强风和降水有利于气溶胶的扩散和清除,而在季风间歇期,气溶胶的积累和传输可能加剧大气污染。

三、研究进展近年来,关于气溶胶与东亚季风相互影响的研究取得了重要进展。

一方面,研究者们通过卫星遥感、地面观测和模式模拟等方法,深入探讨了气溶胶的来源、传输、沉降和辐射效应等过程。

例如,利用卫星遥感技术可以监测到气溶胶的空间分布和时间变化,为研究气溶胶的传输路径和影响因素提供了重要依据。

此外,地面观测和模式模拟等方法也被广泛应用于研究气溶胶的物理化学性质、光学特性以及与气候系统的相互作用等。

另一方面,关于东亚季风的研究也取得了重要进展。

研究者们通过分析历史气象数据和模拟实验等方法,深入探讨了东亚季风的演变规律和影响因素。

例如,一些研究表明,全球气候变化、海温变化、极地涡旋等因素都会对东亚季风产生影响。

此外,一些新的观测技术和模式也被应用于研究东亚季风的演变趋势和未来预测。

大气科学中的气溶胶研究进展在大气科学领域中,气溶胶研究一直是一个备受关注的话题。

气溶胶对大气环境、人类健康、气候变化等方面均有影响。

因此,对气溶胶的来源、组成、传输和特性的研究一直是大气科学家们关注的重点。

本文将从气溶胶的概念入手,讨论气溶胶的来源及其对气候变化等方面的影响,并探讨气溶胶研究的最新进展。

一、气溶胶的概念气体和固体都有它们的物理形态,但气溶胶被视为一种介于气态和固态之间的物质状态。

气溶胶粒子可以由液态、固态或气态物质组成,它们大概在0.1到10微米之间的大小。

相对于气体,气溶胶比较稳定,有独立的位置和行动,此外它们对光的散射和吸收也有一定的影响。

二、气溶胶的来源及其对环境的影响气溶胶的来源主要有自然源和人类活动产生的源。

自然源包括火山喷发、生物质燃烧和植物挥发等。

人类活动产生的源包括交通运输、化石燃料燃烧和工业排放等。

这些源在大气中形成的气溶胶可对环境和人类健康产生极大的影响。

1.气溶胶对气候的影响气溶胶可以通过多种方式影响气候变化,其中最重要的是反射和吸收太阳辐射的能力。

地表反射太阳辐射的总量称为地球反照率。

地球反照率的增加会导致地球变冷,反之会导致地球变暖。

气溶胶对地球反照率的影响主要取决于气溶胶的类型和大小。

与阳光红外线的相比较,大气中的气溶胶对阳光中的可见光有较高的反射率,因此,气固两相混合时,气溶胶通常对可见光的反射起主要作用,而对较长的红外线段则起较小作用。

因此,气溶胶的积聚可能会导致反照率的增加,以及地球变冷。

2.气溶胶对健康的影响气溶胶对人类健康的影响主要体现在它们的化学成分,大小和来源等方面。

成分的影响主要涉及毒性和过敏性,大小的影响涉及到肺部沉积和耐受性,来源的影响涉及到有毒气体的存在和气溶胶的来源,都可能引起由于它们携带的污染物的直接影响或者是污染物与气溶胶的交互作用所引起的毒性和炎症反应,包括心血管和呼吸疾病。

三、气溶胶研究的最新进展随着近年来利用各种技术手段对气溶胶进行研究的不断深入,气溶胶研究也取得了不少进展。

中国气溶胶研究进展中国气溶胶研究进展近年来,气溶胶科学及其在环境与气候变化中的影响成为全球科学界研究的热点之一。

作为大气重要组成之一的气溶胶,其对人类健康、大气光学和气候变化等方面都有着重要的影响。

中国是全球气溶胶研究的重要国家之一,其在气溶胶源解析、光学特性观测、模拟模型等方面取得了许多重要的研究进展。

气溶胶的研究可以从源解析开始,源解析是指通过对气溶胶样品的化学成分分析,确定其来源。

中国的气溶胶源解析主要集中在城市和农村地区。

城市地区主要的气溶胶来源包括交通排放、工业排放和生物质燃烧等。

通过对气溶胶中有机碳、元素碳等成分的分析,可以准确地判断气溶胶来源。

农村地区的气溶胶主要来源于生物质燃烧和土壤扬尘等。

通过源解析研究,可以有效地控制气溶胶的排放,并采取相应的措施,减少气溶胶对环境和人体健康的影响。

在气溶胶的光学特性观测方面,中国的研究同样取得了重要进展。

气溶胶的光学特性主要包括散射和吸收。

中国众多的气溶胶观测站点密布在全国各地,通过观测气溶胶的散射和吸收特性,可以了解气溶胶的光学特性与化学组分的关系。

这对于气溶胶的来源解析和环境管理具有重要意义。

在观测技术方面,中国科学家们研发了一系列高精度和高时空分辨率的观测设备,能够实时监测气溶胶的光学特性,并将数据用于模型的验证与改进。

气溶胶的模拟模型是气溶胶研究的重要工具之一。

模型可以对气溶胶的生成、输送和转化过程进行模拟和预测。

中国在气溶胶模拟模型的研发方面也取得了重要的进展。

研究人员基于气溶胶的光学特性观测数据和大气运动模型,开发了一系列气溶胶模拟模型,能够对气溶胶的时空分布进行精确预测。

这些模型在短期气象预报和长期气候变化预测中发挥着重要的作用。

然而,中国气溶胶研究仍面临一些挑战和问题。

首先,中国是世界上气溶胶排放量最大的国家之一。

因此,需要采取更多措施,减少气溶胶的排放量。

其次,中国气溶胶研究还需要加强国际合作,与全球气溶胶研究领域保持密切联系,共同应对全球变暖和气候变化等重要问题。

大气气溶胶有机成分研究进展【摘要】有机物是大气气溶胶的重要组成部分,尤其是在细颗粒中,可占其干重的10% ~ 70%。

由于有机气溶胶的健康及气候效应,有机物的组成、源分布、颗粒行为等的研究越来越受到人们的重视。

其中,有机物成分的鉴别和定量已成为近年来的研究热点。

在分析中,就目前有机气溶胶的采样、有机成分提取、分离及定性、定量分析方法进行了综述,并比较了各种方法的优缺点。

【关键词】气气溶胶有机成分采样提取与分离定性与定量分析由于气溶胶中有机物的人体健康效应、气候效应和环境效应,有机气溶胶的研究已经成为近年来的热点问题之一。

有机物在大气中广泛存在,是气溶胶的重要成分,但是其含量变化很大,比如在美国东部城市和农村地区,有机物占大气气溶胶细粒子质量的30%;而在美国西部城市中则高达30%~80%[1]。

根据其化学组成、溶解性及热力学性质,有机物(有机碳) 分为水溶性有机碳(WSOC)、水不溶性有机碳(WINSOC)、挥发性有机碳(VOC)和不挥发性有机碳(NONVOC)[2]。

大气气溶胶有机颗粒物的粒径大部分在0.1~0.5m之间,主要以积聚模态形式存在,难以被干、湿沉降去除,主要通过大气的流动带走, 或者通过自身的布朗运动扩散除去,所以在大气中的滞留时间较长。

气溶胶中的有机成分含有许多对人体产生“三致”作用(致癌、致畸、致突变) 的物质,如多环芳烃和亚硝胺类化合物等。

这些物质中有70%~90%分布在粒径Dp<35μm围,易于进入肺的深处并沉积,从而引起癌症的发生,导致肺的损伤。

表1[3]列出了目前在大气气溶胶中所检测到的或预测存在的有机化合物的分类情况。

从表1 可知,很多化合物具有较高亲脂性,甚至是疏水性的[3],这类化合物使得液滴中水的含量降低,液滴的粒径变小。

而较小的液滴在大气中沉降速度变慢,减少了降雨量。

另一类是水溶性有机物(WSOC),尤其是有机酸(如一元、二元羧酸),它们的蒸汽压较低,极易富集在气溶胶颗粒物表面并生成盐,形成凝结核,从而增强了云的反射,并且使雨水的酸性增强。

文献综述微生物气溶胶污染监测检测技术研究进展杜茜,李劲松*(军事医学科学院微生物流行病研究所国家生物防护装备工程技术研究中心病原微生物生物安全国家重点实验室,北京100071)) 摘要:微生物气溶胶对空气的污染问题越来越受到社会的关注。

微生物气溶胶能引起人类多种呼吸道疾病,因此,检测微生物气溶胶对于改善人们的生活环境具有重要意义。

通过文献调研,对微生物气溶胶污染的现状做了简要介绍,概述了污染物气溶胶的多种监测检测方法,并对需要解决的难题及相关领域的研究进行了展望。

关键词: 微生物气溶胶; 检测与监测技术; 进展 中图分类号:X513 文献标志码:A 文章编号:1001-5248(2011)06-0455-04 气溶胶作为当前环境问题中的热点之一日益受到人们的关注〔1〕。

虽然微生物气溶胶只是气溶胶中含量很少的组分,但由于它在许多气溶胶污染过程中起重要作用而越来越受到重视。

微生物气溶胶是一群形体微小、构造简单的单细胞或接近单细胞的生物悬浮于空气中所成形的胶体体系,粒子大小在0.01~100μm,一般为0.1~30μm。

微生物气溶胶具有6大特性:来源的多相性,种类的多样性,活性的易变性,播散的三维性,沉积的再生性,感染的广泛性〔2〕。

微生物气溶胶的活性从它形成的瞬间开始就一直处于变化状态。

空气中的微生物与人类生产和生活息息相关,它既可以造福人类,亦会危害人类的生活和健康。

因此,研究与监测空气微生物气溶胶的浓度、种类、分布及其变化规律有重要意义〔3〕。

目前,我国对空气微生物气溶胶的研究多为调查研究,即在一定时间内对某种场所进行空气微生物采样,了解微生物的浓度、种属等情况。

室内空气微生物污染能引起各种呼吸道传染病、哮喘、建筑物综合征等多种疾病。

室内空气污染微生物主要包括细菌、真菌(包括真菌孢子)、病毒、支原体、衣原体和基金项目:国家科技攻关计划资助项目(No.2008BAI62BO5)国家重点实验室课题(No.PBS2009C05)作者简介:杜茜(1977-),女,硕士研究生,北京军区总医院普通外科主管技师。

气溶胶浓度监测与预测模型研究气溶胶是由微小的固态和液态颗粒物质组成的分散在空气中的粒状物质。

在空气污染的控制和预防中,气溶胶的监测和预测是非常重要的。

本文将探讨气溶胶浓度监测的现状和发展,以及预测模型的研究进展。

气溶胶浓度监测的现状和发展气溶胶浓度监测是指对大气中气溶胶颗粒物的数量、大小、形状、组成及分布情况等进行实时监测。

现代气溶胶监测技术主要分为两类:基于传递法的气溶胶监测和基于吸附法的气溶胶监测。

基于传递法的气溶胶监测通过传输可发现指定污染物及其浓度分布的肢体测量,例如大气分层探空数据的野外监测和常规的气象m站点测量。

基于吸附法的气溶胶监测则是通过将气溶胶颗粒吸附到滤纸、离子膜等排放物上,然后进行重量和组成测量的方法。

目前,气溶胶浓度监测的主要问题在于传感器灵敏度和精度方面的瓶颈;较好的监测设备一般价格昂贵,且设备体积较大且不便携。

此外,由于气溶胶颗粒物形状和组成的多样性,气溶胶监测的精度和准确度也有限。

气溶胶预测模型的研究进展气溶胶预测模型是使用气象污染物、环境资源等因素的数值模拟方法,对大气气溶胶浓度的分布规律进行预测和模拟。

气溶胶预测模型是指通过考虑气象因素和颗粒物排放源,预测和模拟气溶胶颗粒的浓度分布和趋势。

目前气溶胶预测模型有很多,其中比较有代表性的有CALPUFF、CAMx和WRF-Chem等模型。

其中,CALPUFF和CAMx是目前最广泛应用的气溶胶预测模型;而WRF-Chem模型是一款新兴的预测气溶胶的数值模型,主要关注气溶胶的时空分布规律。

然而,气溶胶预测模型的应用也受到了一些限制。

首先,气象因素和排放源数据的缺乏和不精确会影响模型的准确性;其次,模型的计算量较大,计算机资源要求较高;另外,模型本身的误差和参数不确定性也对模型预测结果产生一定影响。

结论气溶胶的监测和预测模型的研究对于空气污染防控和环境保护至关重要。

目前,气溶胶浓度监测技术和预测模型面临一些技术上的限制。

未来,需要进一步提高监测技术的精准度和预测模型的可靠性,以实现对空气污染的更加有效和精确的控制管理。

《气溶胶与东亚季风相互影响的研究进展》篇一一、引言近年来,全球气候变化趋势明显,特别是在东亚地区,气溶胶与季风的相互影响引起了众多研究者的关注。

本文将综述近年的相关研究,着重介绍气溶胶与东亚季风之间的相互作用及其对环境、气候的影响,并探讨其研究进展。

二、气溶胶概述气溶胶是指大气中各种固态和液态颗粒物的总称,主要包括烟尘、尘埃、硫酸盐、硝酸盐等。

这些颗粒物具有较小的粒径,可以长时间悬浮在空气中,对气候和环境产生重要影响。

气溶胶的主要来源包括自然过程和人为排放,其中人类活动对气溶胶的贡献较大。

三、东亚季风及其特征东亚季风是全球最为显著的季风气候之一,主要表现为冬夏季风的明显差异。

在季风季节,大量的水汽和能量从海洋输送到陆地,对东亚地区的气候和环境产生深远影响。

季风强弱、频率和路径的变化都会对区域气候产生显著影响。

四、气溶胶与东亚季风的相互影响1. 气溶胶对季风的影响:气溶胶通过吸收和反射太阳辐射、改变云微物理过程等方式影响大气辐射平衡,从而影响季风的强度和路径。

此外,气溶胶还能影响云的形成和演变,进一步影响季风的性质。

2. 季风对气溶胶的影响:季风带来的水汽和气象条件会影响气溶胶的生成、传输和沉降。

例如,季风带来的降水有助于清除大气中的气溶胶颗粒物,而季风带来的风则有助于气溶胶的传输和扩散。

五、研究进展近年来,关于气溶胶与东亚季风相互影响的研究取得了重要进展。

研究者们通过卫星遥感、地面观测、数值模拟等方法,深入探讨了气溶胶与季风之间的相互作用及其对气候、环境的影响。

此外,研究人员还针对不同地区的气溶胶源和沉降过程进行了详细研究,为理解季风气候变化提供了新的视角。

在技术方面,遥感技术的不断发展使得我们可以更加精确地监测气溶胶的分布和变化。

同时,数值模拟技术的发展也为我们提供了更深入地了解气溶胶与季风相互作用机制的可能性。

这些技术的发展为研究气溶胶与东亚季风的相互影响提供了有力支持。

六、结论与展望通过对近年的研究进行综述,我们可以发现气溶胶与东亚季风的相互影响是一个复杂而重要的研究领域。

大气气溶胶遥感监测及其网络计算的研究大气气溶胶是大气中的重要组成部分,对大气光学特性、辐射传输和空气质量等具有重要影响。

大气气溶胶的监测对于环境保护和气候研究具有重要意义。

近年来,随着遥感技术的发展,大气气溶胶的遥感监测和网络计算得到了广泛关注和应用。

本文将探讨大气气溶胶遥感监测及其网络计算的研究现状和发展趋势。

一、大气气溶胶遥感监测技术大气气溶胶遥感监测技术是利用遥感仪器对大气气溶胶进行观测和监测的一种手段。

目前主要的大气气溶胶遥感监测技术包括激光雷达、多角度光度计、太阳光度计等。

激光雷达是一种通过激光器向大气中发射激光脉冲,利用激光散射和回波信号来获取大气气溶胶垂直分布和浓度的技术。

多角度光度计是利用地面或卫星上的多通道太阳光度计观测大气散射光谱,通过观测不同方向的太阳光和大气散射光之间的关系来获取大气气溶胶的光学参数。

太阳光度计则是利用地面或飞机上的太阳光度计观测太阳光和大气散射光之间的关系,获取大气气溶胶的光学厚度和光学直径等参数。

大气气溶胶遥感监测技术需要对大量的观测数据进行处理和分析,因此网络计算技术在其中发挥着重要的作用。

网络计算技术是利用计算机网络和分布式系统进行大规模数据处理和计算的一种技术手段,它可以大大提高数据处理和分析的效率和速度。

目前,大气气溶胶遥感监测的网络计算技术主要包括分布式存储系统、分布式计算系统、云计算和人工智能等。

分布式存储系统是利用多台计算机或存储设备,将大量的观测数据存储在不同的节点上,以实现数据备份和快速访问。

分布式计算系统则是利用多台计算机进行数据处理和分析,将任务分配给不同的计算节点,以提高处理速度和效率。

云计算是一种基于互联网的新型计算模式,它通过网络将计算资源和应用程序提供给用户,实现对大规模数据的处理和分析。

人工智能技术则可以通过对大气气溶胶遥感数据进行深度学习和模式识别,实现对大气气溶胶的自动监测和分析。

大气气溶胶遥感监测及其网络计算技术在环境监测、气候研究和气象预报等领域都有着重要的应用价值。

中国气溶胶探究进展随着全球工业化进程的加快和人口的快速增长,大量废气排放和粉尘产生,使得气溶胶的存在与问题日益凸显。

气溶胶是空气中悬浮的固态或液态微小颗粒,包括了尘埃、烟雾、细菌、病毒等。

它们对人类健康和环境产生了广泛的影响,引起了科学家们的关注与探究。

中国是世界上气溶胶探究领域的重要参与者和贡献者。

在中国,气溶胶探究得到了广泛关注和支持,各个探究机构和高校都开展了相关的探究工作。

以下将就中国气溶胶探究的进步进展进行介绍。

起首,中国气溶胶探究在测量技术方面取得了显著进展。

测量气溶胶的种类、大小和浓度是探究的基础和关键。

中国的科学家们不息改进和创新测量技术,包括使用光学仪器和质谱仪等先进设备,提高了测量精度和准确性。

此外,他们还建立了全国范围的气溶胶观测网络,并与国际组织合作,开展大气气溶胶观测与探究。

其次,中国在气溶胶来源与影响因素方面的探究也取得了重要效果。

中国是世界上污染最严峻的国家之一,主要是由于工业生产和能源消耗的巨大量。

燃煤和汽车尾气是重要的气溶胶来源,对大气污染的贡献不行轻忽。

中国的科学家们通过调查和试验探究,揭示了气溶胶的来源、生成过程和变化规律。

他们还建立了气溶胶化学和物理模型,模拟和猜测气溶胶的分布和输运。

这些探究为控制和治理大气污染提供了科学依据。

再次,中国气溶胶探究在健康和环境影响方面也有所冲破。

气溶胶对人类健康和环境产生了重要影响,例如引发呼吸道疾病、降低能见度和影响气候等。

中国的科学家们进行了大量的试验和调查探究,明确了气溶胶对人体的危害机制和毒性效应。

他们还探究了气溶胶对大气的能量平衡和水循环的影响,揭示了其对气候变化的潜在作用。

最后,中国的气溶胶探究在应用方面也有一定的冲破。

中国是一个大气污染严峻的国家,治理大气污染是当务之急。

通过气溶胶探究,中国的科学家们为制定环保政策和治理措施提供了科学依据。

他们开展了大气清洁技术和设备的探究与开发,如除尘、除臭和废气处理技术等。