文学理论资料之七

- 格式:doc

- 大小:46.00 KB

- 文档页数:8

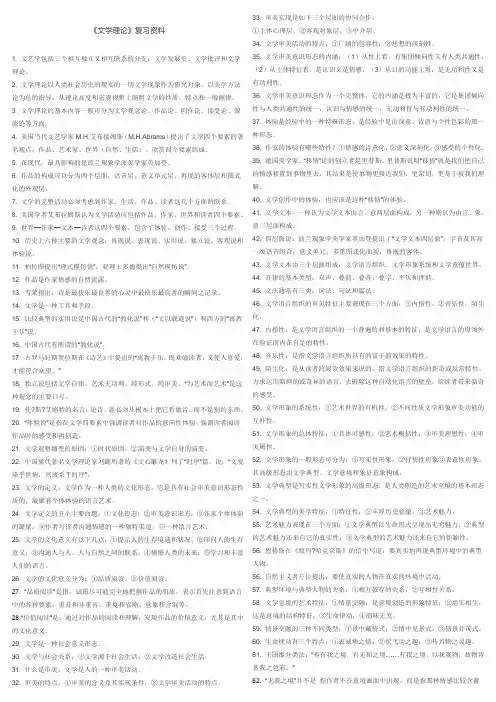

填空题1.文学理论的任务一般分为五个方面:即文学发展论、文学创作论、文学本质论、文学作品论和文学接受论。

文学理论的任务不是任意划分的,而是根据美国当代文艺理论家M.H.艾布拉姆斯在《镜与灯》一书中提出的文学四要素的著名观点提出的。

2.文学理论的品格:实践性与价值取向。

3.文学理论可以分为如下几种基本形态:文学哲学、文学社会学、文学心理学、文学符号学、文学价值学、文学信息学、文学文化学。

4.马克思文论与美学思想的理论来源是多方面的,但是其中最直接、影响最大的是德国古典美学。

5.中国当代的文学理论建设要以马克思主义作为理论指南,坚持中国特色,富有当代性。

6.按照艾布拉姆斯的观点,文学活动由四要素构成,世界、作者、作品与读者。

7.文学原始发生的几种学说:巫术发生说、宗教发生说、游戏发生说、劳动说。

8.作家获取材料的途径主要可分为有意获取和无意获取、实践获取和书本获取几种。

9.在西方,狭义文学从广义文学中独立出来,大约是在18世纪完成的,到1747年,由查理斯•巴托把诗与绘画、音乐等纳入七种“美的艺术”中。

10.社会主义时期的文学活动具有多样性、主导性和层次性。

11.物质生产不仅是精神生产产生的“始因”,而且是精神生产获得独立之后仍然并始终是精神生产发展的“动因”。

12.毛泽东同志指出必须批判的继承一切优秀的文化遗产,强调百花齐放、推陈出新,发展社会主义民族新文学。

13.文学是显现在话语蕴藉中的审美意识形态14.文学作为话语,至少包含五个要素:说话人、受话人、本文、沟通和语境。

15.雅与俗在文学艺术领域被使用,这同毛泽东提出的阳春白雪与下里巴人文艺具有同一层面的含义。

16.文学在历史上大致有三种含义:广义文学、狭义文学和折中义文学。

17.从目的看,文学既是无功利也是功利;从方式看,文学既是形象也是理性;从态度看,文学既是情感也是认识。

18.精神生产是指人类为了取得精神生活所需要的精神资料而进行的对于自然、社会的观念活动。

⽂学理论复习资料第七章⽂学接受第⼀节⽂学接受的构成⼀、读者的作⽤和地位与其说读者是某种“⼈”,⽏宁说读者与“作者”⼀样乃是⼈处于某种活动之中表现出来的主体性特质。

只有当个体(⼈)投⼊对⽂学阅读活动中,并表现出能动的主体性时,⽂学接受中的“读者”才得以⽣成。

“读者”的演化,古典时代:被忽视的读者,孟⼦:以意逆志亚⾥⼠多德:“净化”观念慷慨者逆声⽽击节,酝藉者见密⽽⾼蹈,浮慧者观绮⽽躍⼼,爱奇者闻诡⽽惊听。

刘勰:《⽂⼼雕龙?知⾳》然则我⾃做我之《⾦瓶梅》,我何暇与⼈批《⾦瓶梅》?全以我此⽇⽂⼼,逆取他当⽇的妙笔,则胜如读⼀部《史记》。

接受美学及其之后的“读者”⽂学作品⾸先是为接受者⽽写的。

……在作者、作品和读者这个三⾓形中,读者不只是被动的⼀端,⼀连串的反应,它本⾝还是形成历史的⼜⼀种⼒量。

读者的作⽤⽂学活动的主体*⽂学活动是⼀种开放性的精神⽣产活动,它存在于世界、作家、作品、读者四要素之间的动态关系之中;作家和读者构成⽂学活动的主体。

主体特征:能动性和受动性的统⼀*主体是存在于复杂的社会关系之中的整体性的⼈,必然要受到⽂学活动以外的各种社会性因素的制约和决定。

*不同读者对同⼀⽂本的阅读,同⼀读者在不同时间、不同语境、不同⼼境下对同⼀⽂本的阅读,都会有或多或少的不同。

读者的主体性审美活动的主体性形象性(想象性)、情感性、⾃由读者的主体性对应的客体审美活动的⽅式审美活动的运思路线、顺序审美创造的思维⽅式⽂学接受中的读者与作者⽂学接受中的读者与作品⼆、从潜在的作品到现实的作品未经读者阅读的⽂学作品作为“物”的客观存在,仅具有潜在的审美意义。

只有经过读者的阅读、欣赏,潜在的⽂学作品的意义才能被激活,成为活的⽂学作品。

⽂学作品潜在的艺术魅⼒及其思想感情的深刻性、艺术上的微妙性,也只有靠读者积极的领悟、玩味,才得以实现。

第⼆节⽂学接受的过程阅读前的素养储备⽂本阅读与审美感受艺术鉴赏与审美评价⼀、阅读前的素养储备语⾔接受能⼒⽣活体验⽂学艺术修养接受动机,指在⽂学活动中,推动接受者进⾏接受活动的⼼理内驱⼒。

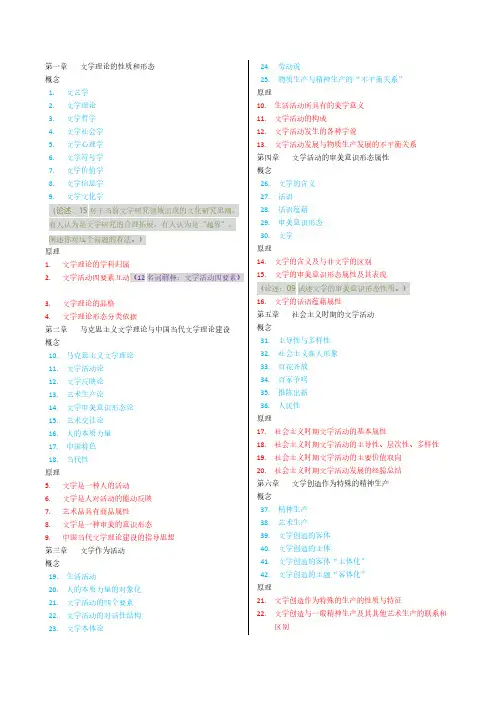

文学理论复习要点整理绪论第一节文学理论的研究对象1、文学理论的研究对象是什么?学科性质由它的研究对象决定。

文学理论以文学作为研究对象。

2、什么是文学?文学的定义文学是一种由想象创造出来,具有形象性和情感性,以一定的形式美打动人的语言艺术,它不仅包括文辞章句之类用文字书写的书面文学,而且包括流传在唇吻口耳之间的诗词歌赋之类口头文学。

文学理论就是以它作为自己的研究对象。

简言之:文学是运用语言媒介表现情感、塑造形象的审美意识形态。

第二节文学理论的学科归属1、什么是文艺学?文艺学包括哪几个分支?研究文学的本质和规律的科学统称为文艺学。

文艺学分为三个分支,即文学理论、文学批评、文学史,它们在研究的对象、范围、性质和功能等方面都有所不同。

2、文学理论的含义。

文学理论是研究文学的基本范畴、基本原理和基本规律的科学。

3、文学理论与文学批评、文学史的区别?文学理论不像文学批评和文学史那样直接面对具体的文学作品和文学现象,而是以文学批评和文学史为基础,总结出文学的一般原则、规律和范畴,它不是对文学作品和文学现象进行具体的阐释和品评,而是对于作为社会历史文化现象和审美现象的文学本体进行理论的概括和总结,进而反过来为文学创作实践以及文学批评、文学史研究提供总体观念、价值标准和方法论。

第三节文学理论的内容构成文学理论的内容构成与文学活动本身的构成有关,文学活动由作品、世界、作家、读者四要素构成,这四种要素构成了如下的三角关系:世界↑↓作品↑↓↑↓作家→读者←文学理论研究哪四个方面的关系?(1)“作品”与“世界”的关系。

这些问题构成了文学本质论(广义)的内容。

(2)“作品”与“艺术家”的关系。

这些问题构成了文学创作论(广义)的内容。

(3)“作品”本身所包含的关系。

这些问题构成了文学作品论(广义)的内容。

(4)“作品”与“欣赏者”的关系。

这些问题又构成了文学接受论(广义)的内容。

第五节文学理论的研究方法文学理论的方法体系总的说来包括三个层面,即哲学方法的层面,科学方法的层面,专业方法的层面。

《文学理论》复习资料(一至七章)一、文艺学:是一门以文学为对象,以揭示文学基本规律,介绍相关知识为目的的学科,包括三个分支:文学理论、文学批评和文学史。

二、文学艺术:是生产关系总和构成的社会经济基础的上层建筑,是上层建筑中的一种社会意识形态。

文学活动:把文学理解为一种活动,由作品、作家、世界、读者等要素组成,是人类的一种高级的特殊的精神活动。

文学理论:对文学的原理、文学的范畴和判断标准等问题的研究。

文学批评:以文学理论所阐明的基本原理概念、范畴和方法为指导,专门地去具体分析和评论一个个作家、作品。

文学史:是一门以研究主流文学为对象的,清理并描述文学演变过程,探讨其发张规律的一门学科。

三、所谓“以马克思主义指导思想”包括两层含义:首先,以马克思主义为指导思想,就是要以马克思主义的世界观和方法论为指导。

其次,必须以马恩创立的,有列宁、毛泽东和一些学者丰富,发展了的马克思主义文学理论为指导。

四、中国当代的文学理论应该具有中国特色:第一,必须以中国特有的历史文化和现实经验作为土壤去培植马克思主义文学理论,使马克思主义的普遍真理能够同中国的生动实际相结合。

第二,必须吸收中国传统的文学理论遗产,寻求马克思主义文学理论与中国传统文学理论的结合点。

五、建设中国当代的文学理论怎样体现时代精神:第一,必须在研究中国当代文学发展情况的基础上,概括当代社会主义文学实践的新经验,回答当代社会主义文学运动提出的新问题。

第二,必须面对20世纪西方文论的挑战。

第三,随着科学的发展,20世纪出现了许多新的学科,诸如符号学、解释学、现象学、价值学、信息论等。

马克思主义文学理论:是马克思主义整体中的有机组成部分。

是马克思、恩格斯在批判地继承德国古典哲学、美学、文艺学的基础上创立的。

中国特色:必须以中国特有的历史文化和现实经验作为土壤去培植马克思主义文学理论。

必须吸收中国传统的文学理论遗产,寻求马克思主义文学理论与中国传统文学理论的结合点。

《文学理论》复习资料1. 文艺学包括三个相互独立又相互联系的分支:文学发展史、文学批评和文学理论。

2. 文学理论以人类社会历史的现实的一切文学现象作为研究对象。

以美学方法论为总的指导,从理论高度和宏观视野上阐明文学的性质、特点和一般规律。

3. 文学理论的基本内容一般可分为文学观念论、作品论、创作论、接受论、源流论等方面。

4. 美国当代文艺学家M.H.艾布接姆斯(M.H.Abrams)提出了文学四个要素的著名观点:作品、艺术家、世界(自然、生活)、欣赏四个要素组成。

5. 在现代,最具影响的是波兰现象学派美学家英加登。

6. 作品的构成可以分为四个层面:语音层、意义单元层、再现的客体层和图式化的外观层。

7. 文学的完整活动必须考虑到作家、生活、作品、读者这几个方面的联系。

8. 美国学者艾布拉姆斯认为文学活动应包括作品、作家、世界和读者四个要素。

9. 世界—作家—文本—读者这四个要素,包含了体验、创作、接受三个过程。

10. 历史上六种主要的文学观念:再现说、表现说、实用说、独立说、客观说和体验说。

11. 柏拉图提出“理式模仿说”,亚理士多德提出“自然模仿说”。

12. 作品是作家情感的自然流露。

13. 雪莱指出:诗是最快乐最良善的心灵中最快乐最良善的瞬间之记录。

14. 文学是一种工具和手段。

15. 比较典型的实用说是中国古代的“教化说”和(“文以载道说”)和西方的“寓教于乐”说。

16. 中国古代有所谓的“教化说”。

17. 古罗马时期贺拉斯在《诗艺》中提出的“寓教于乐,既劝谕读者,又使人喜爱,才能符合众望。

”18. 独立说包括文学自律、艺术无功利、纯形式、纯审美。

“为艺术而艺术”是这种观念的主要口号。

19. 托?斯?艾略特的名言:论诗,就必须从根本上把它看做诗,而不是别的东西。

20. “体验说”是指在文学四要素中强调读者对作品的意向性体验,强调读者阅读作品时的感受和再创造。

21. 文学观察嬗变的原因:①时代原因,②演变与文学自身的演变。

文学理论的专业资料文学理论是研究文学及其相关现象的学科,它探讨文学作品的本质、意义和价值,以及文学与其他领域的关系。

在这篇文章中,我们将介绍一些关于文学理论的专业资料,帮助读者更好地了解这个领域的研究。

一、文学理论的概述文学理论是对文学现象进行系统研究的学科,它涉及文学的起源、发展、分类、审美标准等方面的问题。

在这个领域中,有很多经典的著作值得一读。

例如,俄国文学理论家托尔斯泰的《文艺理论》是一本经典之作,它探讨了文学与道德、艺术与生活的关系。

另外,法国文学理论家巴赫金的《文学理论导论》也是一本不可忽视的著作,它系统地介绍了文学理论的基本概念和主要流派。

二、文学理论的流派文学理论有许多不同的流派,每个流派都有其独特的研究方法和理论观点。

以下是一些常见的文学理论流派:1. 结构主义:结构主义强调文学作品的结构和语言系统的重要性。

法国文学理论家巴特的《结构主义文学理论导论》是这个流派的重要著作之一。

2. 传统批评:传统批评主要关注文学作品的形式、风格和主题等方面。

英国文学理论家莱文的《文学批评导论》是这个流派的代表作之一。

3. 后现代主义:后现代主义质疑传统的文学观念和结构,强调多样性、碎片化和模糊性。

美国文学理论家布鲁克斯的《后现代主义文学理论导论》是这个流派的经典之作。

4. 文化研究:文化研究关注文学作品与社会、政治、历史等方面的关系。

英国文学理论家威廉姆斯的《文化与社会》是这个领域的重要著作之一。

三、文学理论的研究方法文学理论的研究方法多种多样,常见的方法包括:1. 文本分析:通过对文学作品的细致分析,揭示其中的意义和结构等方面的特点。

2. 比较研究:通过比较不同文学作品之间的异同,探讨它们的共同之处和特殊之处。

3. 历史研究:通过对文学作品的历史背景和时代特点的研究,理解其中的文化和社会意义。

4. 读者反应研究:通过调查读者对文学作品的反应和解读,了解文学作品的接受和影响。

四、文学理论的应用领域文学理论不仅仅是一种学术研究,它也在实际的文学创作和教学中有着广泛的应用。

文学理论复习资料文学理论复习资料文学理论是研究文学的原理和规律的学科。

它涉及到文学的起源、发展、形式、风格、意义等方面的问题。

在文学理论的研究中,有很多重要的理论流派和学者。

本文将对几个重要的文学理论进行回顾和总结,以帮助读者复习文学理论知识。

一、形式主义理论形式主义理论是20世纪初兴起的一种文学批评方法,它强调文学作品的形式和结构对于作品的意义和价值的决定作用。

形式主义理论主张将文学作品看作是一种独立的艺术形式,它的研究重点在于作品的语言、结构、风格等方面。

著名的形式主义理论家有俄国学者托尔斯泰、普罗斯特等。

二、结构主义理论结构主义理论是20世纪50年代兴起的一种文学批评方法,它认为文学作品是由各种符号和结构组成的系统。

结构主义理论强调文学作品的意义和价值不仅仅取决于作品本身,还与文化、社会、历史等因素有关。

著名的结构主义理论家有法国学者巴特、布尔迪厄等。

三、后现代主义理论后现代主义理论是20世纪60年代以后兴起的一种文学批评方法,它对传统的现代主义理论进行了批判和超越。

后现代主义理论强调文学作品的多样性、相对性和不确定性。

它关注文学作品中的语言游戏、断裂性和自我反思等特点。

著名的后现代主义理论家有美国学者巴瑞斯、达达、福柯等。

四、女性主义理论女性主义理论是20世纪60年代以后兴起的一种文学批评方法,它关注女性在文学中的地位和作用。

女性主义理论批判了传统的男性中心主义和性别歧视,并探讨了女性作家和女性形象的问题。

著名的女性主义理论家有美国学者伯格、弗里德曼等。

五、后殖民主义理论后殖民主义理论是20世纪70年代以后兴起的一种文学批评方法,它关注殖民主义和后殖民主义条件下的文学作品。

后殖民主义理论批判了殖民主义的压迫和剥削,并探讨了殖民地文化的复兴和重建。

著名的后殖民主义理论家有印度学者斯帕夫、尼罗尔等。

六、生态批评理论生态批评理论是20世纪80年代以后兴起的一种文学批评方法,它关注文学作品与自然环境的关系。

文学理论一、填空题(1分1空,共15分)考查范围:1、基本的文学理论常识。

2、著名文学理论家及其著作。

Eg:社会生活是文学的唯一(源泉)、刘勰《文心雕龙》二、名词解释(15分)(考查的主要是内含,简单容易理解)Eg:虚拟性、精神性、情感性三、简答题(30分)文学理论的概念和基本原理(定义、研究对象、性质、内容)马克思所讲的文化发展和社会发展的关系文学的审美性和其基本内容的原理和概念四、论述分析题(40分)(需要结合相应的文学作品)有观点+有条理,以文学作品作为论证的对象导言1、什么是文学理论?文学理论是一门研究文学特性和普遍规律的人文学科2、它的研究对象是?答:文学和文学活动。

3、文学理论的性质1、具有鲜明的实践性。

2、具有人文性。

3、具有科学性。

4、文学理论的七个内容?文学性质论、文学价值论、文学创作论、文学作品论、文学接受论、文学批评论和文学发展论第一编马克思主义与文学理论第一章马克思主义文学理论的创立和发展1、马克思主义文学理论产生的时间和历史条件产生时间19世纪40年代,这是西欧资本主义迅速发展以及国际工人运动蓬勃兴起的时期。

2、马克思主义文学理论产生的思想来源:康德和黑格尔的美学思想3、马克思恩格斯对于文学理论的贡献主要是在世界观和方法论上,对唯物史观(辩证唯物主义历史观)进行了表述。

从政治经济上可以看出来。

4、马克思是如何理解经济社会发展的平衡与不平衡的关系一般来讲文学艺术与经济社会的发展总体上是平衡的,一定社会的文学是以这个社会的物质生产为基础的,文学的产生和发展离不开一定的社会经济条件,文学繁荣往往就是经济高涨的产物。

但是这种平衡不是绝对的,一成不变的。

5、什么是艺术生产?广义的艺术生产:与物质生产相对的精神生产的一种,它既有作为一般生产的普遍性,受生产的普遍规律支配;又有作为精神生产的特殊性;狭义的艺术生产:特指在资本主义时期,作家或者艺术家直接同资本交换的劳动,艺术生产为资本创造价值,艺术品具有商品的属性。

文学理论导引1、什么是文学理论?在范畴和体系建构方面有哪些基本模式?文学理论是关于文学的理论,是对于文学活动中所出现的各种问题的各种阐释。

在体系建构上大体模式有:(1)意识形态本体论的文学理论:即坚持文学是反映社会存在的社会意识形式之一,突出文学的社会本质和社会认识功能。

——我国文学理论教科书最为流行的模式。

(2)形式主义的文学理论:将文学作为一个独立审美和语言活动的领域加以考察。

认为文学理论是一种方法论上的工具,一个不断发展的知识、识见和判断的体系。

(3)以文学活动中的“基本问题”为中心的文学理论。

提出不能先验地设定文学的“本质”,要历史地理解历史上关于文学的各种定义,提出不同国家和民族的文学理论共同涉及的几个“基本问题”与重要概念,以此为主线统一教材体例,强调文学知识的建构性、历史性和地方性,强调它与社会历史环境之间复杂而具体的联系。

(4)文化论的文学理论:把文学看做一个随一定时代文化观念的改变而不断被建构的过程。

文学是一定文化的产物。

(美国文学理论家乔纳森.卡勒《文学理论》)前两种属于普遍主义或本质主义的理论建构模式,后两种属于历史主义的文学理论建构模式。

2、怎样看待文学理论与美学、比较文学及艺术学原理之间的关系?文学理论与美学、比较文学及艺术学理论存在着一定的交叉或亲源关系。

(1)文学理论与美学原理的关系美学在其学科创始人鲍姆嘉通(Baumgarten,1714-1762)那里被定义为研究“感性认识的科学”和“自由艺术的理论”,它奠基于西方人对人的心理结构所作的知、情、意的划分与对各门艺术统一性的追求。

研究情感或感性认识的完善的便是美学。

艺术是美学的主要研究对象。

但与文学理论不同,美学主要偏重于对审美与艺术现象的思辨研究,并不探讨文学活动及文本解读中的具体问题,因此更偏于哲学。

(2)文学理论与比较文学的关系比较文学也注意寻找与把握不同民族文学的共同点与问题,在这方面与文学理论有相通之处,但无论是法国学派的影响研究,还是美国学派的平行研究,都主张对文学进行跨国别、跨学科、跨文化的研究,与文学理论在研究对象与方法上有别。

1.文学理论的含义:文学理论是一门研究文学特性和普遍规律的人文学科。

2、文学理论的研究对象:文学和文学活动3.文学是社会意识形态——倾向性:(一)含义:是指文学在反映特定社会生活时表现或流露出来的价值取向。

它是作家一定的世界观、人生观、价值观自觉不自觉的显现,包括政治和思想的、道德的、民族的、宗教的等倾向。

(二)怎么表现:1)倾向应当从场面和情节中自然而然地流露出来,而无需特别把它指点出来。

同时,作家不必把他所描写的社会冲突的历史的未来的解决办法硬塞给读者。

2)从场面和情节中自然流露出倾向性更符合艺术表现规律,做着的见解越隐蔽,对艺术作品来说就越好。

(三)为什么表现:通过形象来反应生活这是文艺的特征。

从生活出发,从人物出发,运用形象思维,通过典型化去概括和反应生活塑造感性形象。

典型化意境揭示社会人生意蕴和文化心理意蕴,这是文艺创作最基本的规律。

文艺的特点和规律决定了作家的审美认识,审美评价,审美情感和审美理想。

必须寓于形象体系之中。

4.席勒式的含义:席勒创作中部分存在着主观唯心主义的创作倾向,即创作不是从生活出发,而是从主观观念出发,以主观的热情代替对客观,现实的清醒观察,以抽象的观念演绎代替对现实关系的真实具体生动的艺术描写,把作品中的人物变成某种精神的传声筒。

5.什么是莎士比亚化:莎士比亚的剧作不是席勒式的某种主观精神的传声筒,用抽象理想代替生活真实的唯心主义创作倾向,而是从生活出发的,反应现实本质的作品,作者的倾向和理想,不是生硬的表达出来,而是依于“福斯泰夫式的背景”,惊人的独特的实践性中,通过生动丰富的剧情自然而然的流露出来。

莎士比亚化是马克思,恩格斯对莎士比亚创作经验的科学组织是他们对现实主义创作原则和创作方法的形象化表述。

它凝结了马恩长期反对唯心主义创作思想和创作原则的积极成果。

6.文学是审美的艺术:文学作为一种社会意识形态还有其特殊的审美属性,是社会意识形态和审美艺术的统一。

文学作为审美艺术的特征,主要体现为情感性、形象性和超越性。

文学理论复习资料名词解释1、期待视野在文学阅读之先及阅读过程中,作为接受主体的读者基于个人与社会的复杂原因,心理上往往会有即成的思维指向与观念结构,读着这种据以阅读文本的即定的心里图示叫做阅读经验期待视野,简称期待视野。

2、延留是文学接受高潮阶段之后的一种心理延续和留存状况,是指文学作品在造成读者的共鸣净化和领悟之后继续留存于脑际并使其不断回味的状态。

3、文艺学是一门以文学为对象,以揭示文学基本规律,介绍相关知识为目的的学科,包括三个分支文学理论、文学史、文学批评。

4、文学活动的四要素世界、艺术家、作品、作者。

5、艺术发现是指作家在社会生活中,积累了一定的生活材料的基础上,无意识的依据自己认识和评价生活的思想原则和审美趋向,对外在事物进行观察和审视时所得到的独特感知。

6、文本时间与故事时间文本时间指故事内容在叙事文本中具体呈现出来的时间状态,故事时间指故事发生的自然时间状态。

7、文学风格是作家创作个性在文学作品的有机整体中通过语言组织所显示出来的能引起读者持久审美享受的艺术独创性。

8、领悟是指读者在阅读文学作品,与之形成共鸣并达到净化后进入的更高阶段,包括潜思默想,体悟人生真谛和提升精神境界等状况与过程9、隐含的读者是相对于现实读者而言是指本文自身设定的能够把文本提供的可能性加以具体化的预想读者。

10、文学文学是一种语言艺术,是话语蕴藉的审美意识形态。

11、创作动机指驱使作家投入文学创造文学活动的艺术内在动力。

12、灵感是创造性思维过程中认识发生飞跃的心理现象,是艺术构思阶段最重要的思维方式之一。

13、话语话语是一种具体的社会存在形态是指与社会权力关系相互常绕的具体言语方式是特定的社会语境中人与人之间从事沟通的具体言语行为,即一定的说话人与受话人之间在特定的社会语境中通过文本而展开的沟通活动14、理想型文学是一种侧重以直接抒情的方式表现主观思想的文学形态。

基本特征是表现性和虚幻性。

15、典型作为文学形象的高级形态之一。

西方现代文学理论批评:新历史主义批评新历史主义(new historicism)首先使用这个术语的是美国加州伯克利分校英文系教授斯蒂芬.葛林伯雷,他在1982年出版的《文类》(Genre)学刊文艺复兴研究专号中打出了“新历史主义”的旗号,其目标是试图探索“文学文本周围的社会存在和文学文本中的社会存在”(葛林伯雷《文艺复兴文学研究与历史主体》)。

但也有批评家认为:“一般而言,它指就文学与历史之间的关系进行的研究,这种研究直接或间接地受到后结构主义理论的影响。

”(布鲁克.托马斯《新历史主义与其他过时话题》)自此,批评界常用该术语来描述文学批评中形成的这股新思潮或流向。

关于这个批评群体在理论上如弗兰克.伦特里契亚说:“不仅重新开放了他们的马克思,他们还已经把福柯包括进来(后者对他们的理论影响更深)了。

这样一种(我认为,不加批判的)接受所产生的结果,表现在‘权力’这个代码术语上,这在新历史主义批评中随处可见。

新历史主义的这种奇特的理论属性,是由马克思和福柯、以福柯为主的这种靠不住的密切结合构成的。

”(《福柯的遗产:一种新历史主义?》)在方法上“乃是一种采用人类学的‘厚描’方法的历史学和一种旨在探寻其自身的可能意义的文学理论的混合产物,其中融会了泛文化研究中的多种相互趋同然而又相互冲突的潮流。

”(伊丽莎白.福克斯-杰诺韦塞《文学批评和新历史主义的政治》)可以包括到新历史主义这一总标题之下的批评家,除了聚集在《文类》周围研究文艺复兴的同人外,还可以容纳简.汤普金斯等女性主义批评家、弗雷德里克.杰姆逊等马克思主义批评家及一批历史批评家和文化批评家。

让.E.霍华德说:“新历史主义的文学批评的出发点有两条:(1)人是一种构成,而不是一种本质;(2)历史考察也相应是人的历史的产物,它永远不能认识一种纯粹的差异性,而总是只能通过现时的框架部分地识别它。

这最后一点把我们引向任何‘新’历史批评的关键所在,也就是我们所认为的历史究竟是什么的问题:是一个可以重新获得的事实的领域,还是一种由历史学家/阐释者以各种方式将文本化的痕迹聚合起来而形成的构造物。

一、文学与文学理论:(《论语》哲学文本与《离骚》文学文本)1.文学是什么1)文学与日常经验;2)作为历史概念的文学:不同历史时期人们对文学的认识不同,如鲁迅,钱穆,王国维;美国理论家卡勒《文学理论入门》从文学特性入手:文学是语言的突出;文学是语言的综合;文学是虚构;文学是审美的对象;文学是互文或自反的构建。

3)作为逻辑概念的文学:①美国学者艾布拉姆斯的文学四要素:作品、世界、作家和读者。

世界要通过作品来呈现,作品则是作家创作的产物,而读者阅读的对象只能是作品,以作品为核心。

②罗曼·雅各布森;③刘若愚;④拉曼·塞尔登;⑤语言作为中介2.文学理论是什么1)理论与日常经验:①观察性:接近常识为非远离常识;介入生活和文学世界的态度,深入文本分析;对常识的反思②分析和解释:文学活动是一种感性的体验;如何避免主观性,追求客观性、科学性③跨学科性:人文学科的特性,德国理论学家伊瑟尔论人文科学,将自然科学和人文科学概括为“硬理论”和“软理论”,前者可以推导出种种预测法则,可预测特定现象和事实出现,可以通过验证程序证真伪,后者则不可,而容许不同观点百花齐放,百家争鸣。

2)文学理论与人文学科:文学理论跨学科是具有超出某一原始学科的话语;理论是分析和推测,它试图找出我们称之为性,或语言、文字、意义或主体包含了些什么;理论是对常识的批评,是对被认为自然的观念的批评,理论具有自反性,是关于思维的思维....文学理论是对文学基本原理和价值标准的讨论,文学批评是对特定时期具体文本的解释,文学史是对历史进程中文学文本演变及其影响关系的探究。

3.文学性1)文学性的概念源于俄国形式主义。

由雅各布森在20世纪提出,“文学研究的对象不是文学,而是文学性,是使一个特点作品成为文学作品的东西。

”2)文学性基于三个理论假设:它是方法论概念,将文学视为语言学的一部分;从语言学角度来看,文学性与非文学性的差别在于文学语言和日常语言的差别;文学性说到底是审美特性。

中国古代文学理论批评: 意象古代文学批评的重要术语。

首次出现于东汉王充《论衡.乱龙篇》:“夫画布为熊、麋之象,名布为侯,礼贵意象,示义取名也。

”王充“意象”一语,其源头在《周易》。

《周易.系辞上》:“然则圣人之意,其不可见乎?子曰:‘圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言。

变而通之以尽利,鼓之舞之以尽神。

’”“圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。

”《周易》中“意”与“象”虽为两个术语,在使用时却是一对相互联系的概念,“象生于意,故可寻象以观意”(三国魏王弼《周易略例.明象》);“象”与“意”的结合才能尽“圣人之意”,“夫意象应曰合,意象乖曰离,是故乾坤之卦,体天地之撰,意象尽矣”(明何景明(《何大复先生集》卷三十二《与李空同论诗书》)。

“意象”一词,由南朝梁刘勰首次运用于文学理论批评。

《文心雕龙.神思》中不仅标举“意象”,并对其形成作了说明:“然后使玄解之宰,寻声律而定墨;独照之匠,窥意象而运斤”;“神用象通,情变所孕”。

唐、宋诗歌、书法评论中,“意象”成为分析评价作品艺术品位的常用术语。

唐王昌龄《诗格》:“诗有三格。

一曰生思。

久用精思,未契意象,力疲智竭,放安神思,心偶照境,率然而生。

”唐司空图《二十四诗品.缜密》:“意象欲出,造化已奇。

”南宋强幼安所述《唐子西文录》载:“谢玄晖诗云:‘寒城一以眺,平楚正苍然。

’‘平楚’犹平野也。

吕延济乃用‘翘翘错薪,言刈其楚’,谓楚,木丛。

便觉意象殊窘。

凡五臣之陋,类若此。

”南宋刘克庄《后村诗话》后集卷二载游默斋序张晋彦诗:“近世以来学江西诗,不善其学,往往音节聱牙,意象迫切。

且论议太多,失古诗吟咏性情之本意。

”唐张怀瓘在唐代书法评论中首次使用“意象”一词,《文字论》云:“探彼意象,入此规模。

”(《全唐文》卷四百三十二)后人论书多用“意象”,《书史会要》载杜本语:“倘悟其变,则纵横皆有意象也。

”清孙岳颁等篡辑《佩文斋书画谱》:“风骨意象皆存。

”元郑杓《衍极》:“若日月云雾,若虫食叶,若利刀戈,纵横皆有意象。

”唐蔡希综《书法论》评张旭草书谓有“意象之奇”。

明人诗评中,“意象”不仅普遍用来评价作品之得失,而且随着使用频率的提高其内涵也越来越充实。

李东阳《麓堂诗话》评温庭筠《商山早行》诗“鸡声茅店月,人迹板桥霜”:“人但知其能道羁愁野况于言意之表,不知二句中不用一二闲字,止提掇出紧关物色字样,而音韵铿锵,意象具足,始为难得。

”胡震亨《唐音癸签》卷五载王世贞评初唐四杰诗:“气骨翩翩,意象老境。

”王世懋《艺圃撷余》:“盛唐诗散漫无宗,人各自以意象声响得之。

”李维桢《来使君诗序》:“意象风神,立于言前,而浮于言外,是宁尽法乎?”(《大泌山房集》卷十九)胡应麟《诗薮.内编》多用“意象”评诗:“古诗之妙,专求意象”(卷一);“子建《杂诗》全法《十九首》意象”(卷二);“《大风》千秋气概之祖,《秋风》百代情致之宗,虽词语寂寥,而意象靡尽”(卷三);“五言古意象浑融”(卷五)。

明陆时雍《诗镜总论》评唐诗云:“诗不待意,即景自成。

意不待寻,兴情即是。

王昌龄多意而多用之,李太白寡意而寡用之。

昌龄得之椎练,太白出于自然,然而昌龄意象深矣。

”清代诗论、画论中运用“意象”也非常广泛。

阮葵生《茶余诗话》卷十一:“作者当时之意象,与千古读者之精神,交相融洽。

”纪昀《俭重堂诗序》:“意象所生,方圆随造。

”潘德舆《养一斋诗话》卷七:“用前人成句,入诗词者极多,然必另有意象以点化之。

”叶燮《原诗.内篇》下:“必有不可言之理,不可迹之事,遇之于默会意象之表,而理与事无不灿然于前者也。

”方东树《昭昧詹言》评鲍照诗“意象才调,自流畅也”(卷六),评杜甫诗“意象大小远近,皆会逼真”(卷八),评韩愈诗“意象旷达”(卷九)。

沈德潜《说诗晬语》卷上评孟东野诗:“意象孤峻,元气不无斫削耳。

”画论中,如方薰《山静居画论》:“杜陵云:‘十日画一石,五日画一水。

’非谓下笔十日、五日而成一石一水也。

在画时意象经营,先具胸中丘壑,落笔自然神速。

”刘熙载《艺概.书概》:“画之意象变化,不可胜穷。

”中国古代文学理论批评: 意境“意境”又称“境界”。

首见于西汉刘向《新序.杂事》:“守封疆,谨境界。

”东汉班昭《东征赋》:“到长垣之境界,察农野之居民。

”这里所说的“境界”指疆土界线。

后来佛教徒用“境界”一词翻译佛经,意为“自家势力所及之境土。

”(《佛学大辞典》)“境界”的含义由先秦两汉时实在的疆域界线变成了依赖“自家势力所及”才存在的虚幻世界。

《华严梵行品》:“了知境界,如幻如梦。

”《景德传灯录》:“一切境界,本自空寂。

”《俱舍论颂疏》:“功能所托,名为‘境界’。

如眼能见色,识能了色,唤色为‘境界’。

”随着佛教对中国文艺的影响,“境界”逐渐成为文艺批评的术语。

旧题唐王昌龄《诗格》把“境”分为三种:“一曰物境。

欲为山水诗,则张泉石云峰之境极丽绝秀者,神之于心,处身于境,视境于心,莹然掌中,然后用思,了然境象,故得形似。

二曰情境。

娱乐愁怨皆张于意而处于身,然后驰思,深得其情。

三曰意境。

亦张之于意而思之于心,则得其真矣。

”“意境”一词首见于此。

唐代诗歌评论中,对“境”、“意境”一词的运用和探讨,还有皎然等人。

皎然《诗式.取境》:“取境之时,须至难至险,始见奇句。

”(卷一)《诗式.辨体有一十九字》:“夫诗人之思初发,取境偏高,则一首举体便高;取境偏逸,则一首举体便逸。

”(卷一)皎然《诗议》:“境象不一,虚实难明。

”权德舆《左武卫胄曹许君集序》进一步指出:“凡所赋诗,皆意与境会,疏导情性,含写飞动,得之于静,故所趣皆远。

”日本僧人遍照金刚《文镜秘府论.南卷.论文意》:“夫作文章,但多立意。

令左穿右穴,苦心竭智,必须忘身,不可拘束。

思若不来,即须放情却宽之,令境生。

然后以境照之,思则便来,来即作文。

如其境思不来,不可作也。

”司空图《与王驾评诗书》:“五言所得,长于思与境偕,乃诗家之所尚者。

”以上所言是“境”与“意”的关系,刘禹锡则谈到了“境”与“象”的关系。

其《董氏武陵集纪》:“诗者,其文章之蕴耶!义得而言丧,故微而难能,境生于象外,故精而寡和。

”在唐人诗论中,“意境”理论已正式形成,“意境”、“境界”遂成为唐宋以后评诗论画的重要术语。

南宋蔡梦弼《草堂诗话》记张子韶《心传录》语:“读子美‘野色更无山隔断,山光直与水相通’,已而叹曰:子美此诗,非特为山光野色,凡悟一道理透彻处,往往境界皆如此也。

”南宋释普闻《诗论》:“天下之诗,莫出乎二句:一曰意句,二曰境句。

境句易琢,意句难制”,“意从境中宣出”,“大凡但识境意明白,觑见古人千载之妙。

”北宋苏轼《题渊明〈饮酒诗〉后》:“‘采菊东篱下,悠然见南山诗’,因采菊而见山,境与意会,此句最有妙处。

”从唐宋两代诗论中对“意境”的使用情况来看,“意境”至少包含两重意思:“意与境会”与“境生象外”。

明清画论和诗论中“意境”一词的使用,使“意境”具有的上述内涵进一步明晰。

“意贵乎远,不静不远也;境贵乎深,不曲不深也”(清恽寿平《南田论画》);“画法贵得韵致而境界因之”(明王穉登《百谷论画山水》);“作诗之妙,全在意境融彻,出音声之外,乃得真味”(明朱承爵《存余堂诗话》);“山水不出笔墨情景,情景者境界也。

……盖笔既精工,墨既焕彩,而境界无情,何以畅观者之怀?境界入情而笔墨庸弱,何以供高雅之赏鉴?吾故谓笔墨情景,缺一不可”(清布颜图《画学心法问答》)。

到了近代,王国维把“境界”提到把握诗词艺术特性的核心术语的地位,并将它作为评价诗词的重要标准。

《人间词话》:“词以境界为最上。

有境界则自成高格,自有名句。

五代、北宋之词所以独绝者在此。

”《人间词话删稿》:“言气质,言神韵,不如言境界。

有境界,本也。

气质、神韵,末也。

有境界而二者随之矣。

”王国维对“意境”有独到的体会。

《人间词话》指出:“境非独谓景物也。

喜怒哀乐,亦人心中之一境界。

故能写真景物、真感情者,谓之有境界,否则谓之无境界”,“‘红杏枝头春意闹’,著一‘闹’字,而境界全出。

‘云破月来花弄影’,著一‘弄’字,而境界全出矣。

”王国维还认为,“意境”的深浅与“得之者”即读者的理解有关。

《人间词话附录一》:“夫境界之呈于吾心而见于外物者,皆须臾之物。

惟诗人能以此须臾之物,镌诸不朽之文字,使读者自得之。

遂觉诗人之言,字字为我心中所欲言,而又非我之所能自言,此大诗人之秘妙也。

……诗人之境界,惟诗人能感之而能写之,故读其诗者,亦高举远慕,有遗世之意。

而亦有得有不得,且得之者亦各有深浅焉。

”王国维不仅标举“境界”,将境界分成“造境”、“写境”和“有我之境”、“无我之境”,而且也用“意境”一词评论作品。

《宋元戏曲史.元剧之文章》:“元剧最佳之处,不在其思想结构,而在其文章。

其文章之妙,亦一言以蔽之曰:‘有意境’而已矣。

何以谓之有意境?曰:写情则沁人心脾,写景则在人耳目,述事则如其口出是也。

”西方现代文学理论批评: 意象(imagery)与之近义的术语是“形象”(image),二者常被互译混用。

“是现代文学批评中最常见、也是最含糊的术语。

它的使用范围可以包括读者从一首诗中领悟到的‘形象’,以至构成一首诗的全部描写内容。

戴维.刘易斯在他的论著《诗的意象》里指出:意象‘是语言绘成的画面’,‘一首诗本身也可以是多种意象描写绘制成的一个意象’。

”(M.H.艾布拉姆斯《文学术语汇编》)这一术语自18世纪以来随着“想象”的理论而广泛流行,“他们把文学看成一种能在读者心中唤起生动的图像的媒质”(罗吉.福勒《现代批评术语词典》),因此这个术语带有不同程度的心理学色彩。

“在心理学中,‘意象’表示有关过去的感受上、知觉上的经验在心中的重现或回忆”。

(雷纳.韦勒克、奥斯汀.沃伦《文学理论》)意象派诗人埃兹拉.庞德说:“一个意象是在瞬息间呈现出的一个理智与情感的复合体。

我用‘复合体’这个术语,是从最新心理学家,如伯纳德.哈特等人所用的那种技术意义上说的,虽然我们在应用方面可能不完全相同。

”(《回顾》)I.A.瑞恰兹的看法是:“人们总是过分重视意象的感觉性。

使意象具有功用的,不是它作为一个意象的生动性,而是它作为一个心理事件与感觉奇特结合的特征。

”(《文学批评原理》)有批评家在说明这一术语时,试图削弱其心理学色彩。

他们不那么强调意象对于视觉或其他感官的依赖,并提高在一个意象中语言结构因素的地位。

因此反对单从“如画性”或“图像”方面认识意象,指出须凭智力去把握的明喻和隐喻也属于意象的范围。

美国女批评家斯伯金将意象界说为:“用任何一种方法勾画出来的任何一个想象的画面或其他经验,这个画面或经验不仅可以通过诗人的某一感官,而且还可以通过他的头脑和情感为他所感知;诗人为了达到类比的目的,往往把它们用于最广义的明喻和隐喻形式。

”(《莎士比亚剧中的意象及其向我们表达的意义》)韦勒克也认为:“视觉的意象是一种感觉或者说知觉,但它也‘代表了’、暗示了某种不可见的东西、某种‘内在的’东西。