中国古代的发酵食品

- 格式:docx

- 大小:19.46 KB

- 文档页数:3

醪糟研究报告

醪糟是一种传统的微生物发酵食品,主要由糯米、糯米曲和水经过发酵制成。

其历史可以追溯到古代中国,是中国传统文化中的一部分。

醪糟的制作过程相对简单,但需要一定的时间和耐心。

首先,将糯米蒸熟,然后将糯米和糯米曲混合在一起,再加入适量的水进行搅拌。

接下来,将混合物放置在密封的容器中,在适宜的温度和湿度下进行发酵。

发酵时间一般为2-3天,期间需要

进行定期搅拌。

醪糟的口感酸甜,具有特殊的醇香味道。

它富含多种维生素、矿物质和有益的微生物,对人体健康有一定的益处。

醪糟被认为可以增加食欲、促进消化,同时具有调节肠道菌群和增强免疫力的作用。

此外,醪糟的酒精含量较低,适合各个年龄段的人群食用。

近年来,对醪糟的研究逐渐增多,主要集中在其微生物组成、发酵机制及功能性成分等方面。

研究发现,醪糟中存在多种菌类,如乳酸菌、酵母菌等,其中的乳酸菌对人体健康具有益处。

此外,醪糟中还存在多种有机酸、多糖和抗氧化物质等功能性成分,具备抗氧化、抗菌和抗肿瘤等功效。

虽然醪糟的研究尚不够深入,但其作为一种传统的发酵食品,被广泛应用于中医药、保健品和功能性食品等领域。

随着对其营养和功能的进一步研究,相信醪糟将有更广阔的应用前景。

发酵食品在中药饮食文化中的应用中药饮食文化自古以来就是中国人饮食中重要的组成部分,其独特的理念和烹饪方法对于保健养生起着重要的作用。

在中药饮食文化中,发酵食品是一种被广泛使用并且被高度重视的食材。

发酵食品通过发酵过程中的微生物活动,既能增加食品的味道,又能提高其营养价值和保健功能。

本文将探讨发酵食品在中药饮食文化中的应用,以增进人们对这一传统美食的了解和认识。

一、发酵食品的历史和发展发酵食品作为一种古老的食品加工技术,已有数千年的历史。

中国古代医药文献中对于发酵食品的记载可以追溯到《黄帝内经》和《本草纲目》等经典著作中。

在这些文献中,发酵食品被描述为一种有益于健康的食物,并且被用于药膳和日常饮食中。

随着时间的推移,发酵食品的种类也逐渐增多。

著名的中药饮食中常用的发酵食品有豆腐、酱油、米酒、酵母等。

这些发酵食品不仅丰富了人们的口味选择,也为中药饮食文化注入了更多的养生元素。

二、发酵食品在中药饮食文化的应用1. 增强消化功能发酵食品中含有丰富的益生菌和酵素,这对于增强肠道消化功能非常有益。

中医认为,发酵食品具有温中补脾,益气健脾的作用,可以帮助人们消化食物,降低肠胃不适的风险。

2. 增加营养价值发酵过程中,食材中的一些成分被微生物分解,使得营养物质更易被人体吸收。

比如,大豆经过发酵后,其中的蛋白质被分解为容易消化的氨基酸,大大提高了蛋白质的利用率。

另外,发酵食品中还存在一些对人体有益的功能性物质,如乳酸菌、酵素、维生素等,它们能够增强机体的免疫力,预防疾病。

3. 调理体质根据中医理论,不同人的体质存在着差异,因此对于体质不同的人群,所需的饮食也应有所差异。

发酵食品可以在一定程度上调理人体的体质。

比如,寒性体质的人群可以适量食用发酵食品来增加体内的阳气,调理气血;湿性体质的人则可以通过适量食用发酵食品来帮助湿气的排泄。

4. 降低食品中毒风险发酵过程中产生的酸性物质和抗菌物质可以抑制有害菌的生长,有效减少食品中毒的风险。

![[传统发酵食品一览] 中国传统发酵食品](https://uimg.taocdn.com/9dc1b3c2a5e9856a571260e1.webp)

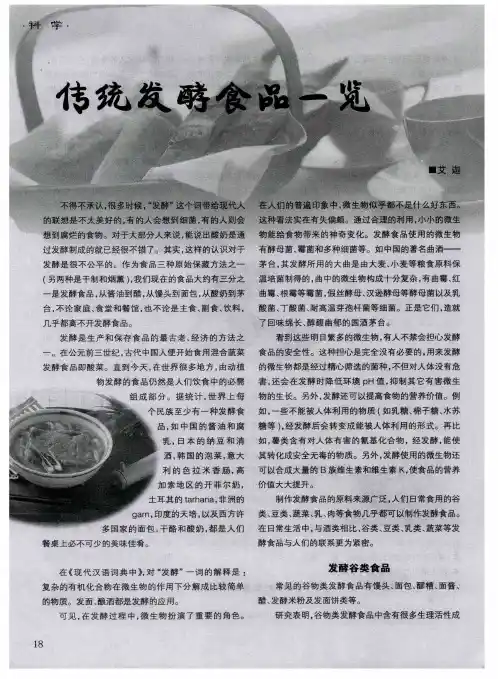

[传统发酵食品一览] 中国传统发酵食品[传统发酵食品一览] 中国传统发酵食品不得不承认,很多时候。

“发酵”这个词带给现代人的联想是不太美好的,有的人会想到细菌,有的人则会想到腐烂的食物。

对于大部分人来说,能说出酸奶是通过发酵制成的就已经很不错了。

其实,这样的认识对于发酵是很不公平的。

作为食品三种原始保藏方法之一(另两种是干制和烟薰),我们现在的食品大约有三分之一是发酵食品,从酱油到醋,从馒头到面包,从酸奶到茅台,不论家庭、食堂和餐馆,也不论是主食、副食、饮料,几乎都离不开发酵食品。

发酵是生产和保存食品的最古老、经济的方法之一。

在公元前三世纪,古代中国人便开始食用混合蔬菜发酵食品即酸菜。

直到今天,在世界很多地方,由动植物发酵的食品仍然是人们饮食中的必需组成部分。

据统计,世界上每个民族至少有一种发酵食品,如中国的酱油和腐乳,日本的纳豆和清酒,韩国的泡菜,意大利的色拉米香肠。

高加索地区的开菲尔奶,土耳其的tamana,非洲的qam,印度的天培,以及西方许多国家的面包、干酪和酸奶,都是人们餐桌上必不可少的美味佳肴。

在人们的普遍印象中,微生物似乎都不是什么好东西。

这种看法实在有失偏颇。

通过合理的利用,小小的微生物能给食物带来的神奇变化。

发酵食品使用的微生物有酵母菌、霉菌和多种细菌等。

如中国的著名曲酒――茅台,其发酵所用的大曲是由大麦、小麦等粮食原料保温培菌制得的。

曲中的微生物构成十分复杂,有曲霉、红曲霉、根霉等霉菌,假丝酵母、汉逊酵母等酵母菌以及乳酸菌、丁酸菌、耐高温芽孢杆菌等细菌。

正是它们,造就了回味绵长、醇馥幽郁的国酒茅台。

看到这些明目繁多的微生物,有人不禁会担心发酵食品的安全性。

这种担心是完全没有必要的,用来发酵的微生物都是经过精心筛选的菌种,不但对人体没有危害,还会在发酵时降低环境pH值,抑制其它有害微生物的生长。

另外,发酵还可以提高食物的营养价值。

例如,一些不能被人体利用的物质(如乳糖、棉子糖、水苏糖等),经发酵后会转变成能被人体利用的形式。

食品发酵:调味品世界的奇妙旅程食品发酵是一项古老而神奇的技术,用于制作各种各样的美食和调味品。

通过发酵过程,食物中的碳水化合物被微生物转化为酸、酒精或气体,赋予食物丰富的味道和营养。

这种传统的食品处理方法在人类历史上有着悠久的历史,并且今天仍然是世界各地的人们所钟爱的一种调味方式。

要追溯食品发酵的起源,我们必须回到几千年前的远古时代。

古人们首次意识到,在特定条件下,食物会自然发酵,并产生令人愉悦的味道和香气。

他们将这个过程视为一种奇迹,于是开始探索如何利用这种奇迹来改善他们的食物。

最早的发酵食品可以追溯到公元前3000年的中国。

古代中国人发现,将大米浸泡在水中,经过一段时间后,水会发酵,并产生一种酸味。

他们尝试着将这种发酵汁液用于烹饪,发现它可以改善食物的味道。

这便是世人熟知的米醋的起源。

自古埃及时代开始,人们就开始制作面包。

然而,当时的面团发酵是无意识的,因为空气中的微生物会使面团发酵。

随着时间的推移,人们发现,加入酵母进一步促进了发酵过程,面包也变得更加松软美味。

在欧洲,奶酪是另一种食品发酵的典型代表。

古希腊人和古罗马人首次记录了奶酪的制作方法。

他们将牛、羊、山羊等动物的牛奶放置在阴凉处,通过自然发酵产生的酸味使牛奶凝结成坚硬的奶酪。

随着时间的推移,人们开始尝试不同的发酵剂,如脱脂牛奶和脱脂乳酪,以改善奶酪的质地和味道。

另一个令人兴奋的发酵产品是酱油。

酱油是一种古老而复杂的调味品,起源于东亚地区。

古代中国人首次发现,将大豆浸泡在盐水中,并经过一段时间的发酵后,可以得到一种黑色而有味道的酱油。

今天,酱油已成为亚洲菜肴的必备调味品。

此外,泡菜、腌肉、酸黄瓜等等,都是采用食品发酵技术制作的传统美食。

这些食物都深受不同地区的人们喜欢,因为它们既美味又富含营养。

现代食品发酵技术在过去几十年里得到了飞速发展。

科学家们通过研究不同类型的微生物,探索出新的发酵方法和新的发酵剂。

这使得我们可以制作出更多多样化的美食和调味品。

我国古代最初的馒头制作方法

我国古代最初的馒头制作方法可以追溯到酒酵发面法和酸浆发面法。

酒酵发面法是最早作为酵母之用的方法。

在《齐民要术·作白饼法》中有详细的酒酵发面过程的介绍:“面一石,白米七八升,作粥,以白酒六七升酵中,着火上,酒鱼眼沸,绞去滓,以和面。

面起可作。

”这种方法为馒头的制作提供了发酵的方法。

酸浆发面法则是在《齐民要术·饼法》引《食经》中提到的:“作饼酵法,酸浆一斗,煎取七升,用粳米一升着浆,迟下火,如作粥。

”将酸浆倒入面中,即可发面。

在制作馒头时,首先将发酵老面加面粉、水和成面团,放入盆中或醒发箱发酵。

然后取出发酵好的面团加碱和白糖揉透揉匀后搓成长条,揪剂子,摆在笼屉上,剂子口朝上,撒上青红丝,在旺火上蒸二十分钟,取出即可。

古代的馒头最初是有馅的,如东汉时期的“馒头”实为“蛮头”,是一种用肉馅包成的面食,不同于现在的无馅馒头。

馒头制作工艺在历史长河中不断发展和改进,形成了多种不同的制作方法和风味。

中國发酵历史中国发酵技术从诞生之日起据史书考证,距今已有4000多年历史,经历了漫长的历史岁月,产生了许多历史文化和精神艺术文化。

公元前9000多年我国就已经酿造出了世界上最早的酒。

河南贾湖遗址——是世界上发现的最早酿造酒类的古人遗址。

公元9000多年前贾湖人已掌握了目前世界上最古老的酿酒方法,其酒中含有稻米、山楂、蜂蜡等成分。

公元前700多年西周民间开始利用白菜腌渍酸菜、利用豆酱腌制酱油。

公元500多年魏代民间利用干豆腐加盐自然发酵制作豆腐乳,到了明代我国开始大量的加工腐乳,而今腐乳已然成为具现代化工艺的发酵食品。

经微生物发酵后的豆腐中的蛋白质被分解成小分子的肽和氨基酸、味道鲜美又易于消化吸收。

公元700多年唐代时期豆豉由中国传入日本,利用米类豆类蒸熟以微菌发酵制作味噌,秦汉时期传至日本寺院利用大豆蒸熟以微菌发酵制作纳豆。

公元1000多年北宋民间利用大米蒸熟以曲菌发酵制作红曲、利用猪腿加盐腌制火腿。

公元1566年明代宫廷利用田参三七自然发酵炮制片仔癀,具有消炎解毒功效。

公元1669年清代民间利用豆腐以微菌发酵制作臭豆腐。

公元1900年全球首度开发以微生物程序生产甘油、丙酮、丁醇等化学品技术,中国学者张篪首度对广西巴马地区进行双歧杆菌系列研究。

公元1905年俄国微生物学家Metchnikoff首先倡导“乳酸菌长寿说”,后世尊称为“乳酸菌之父”。

公元1965年中国开启研究冬虫夏草、黑木耳、灵芝、菱角菌、猪苓等药用真菌应用深层液体培养商品化。

公元1996年全球首度完成酵母菌基因体序列定序,为全球第一个真核生物完成定序。

微生物发酵由来已久,工艺在经历了一系列的更新之后,酵素食品应运而生。

在酵素食品的制作过程中少不了微生物发酵的助力。

微生物发酵是指利用微生物,在适宜的条件下,将原料经过特定的代谢途径转化为人类所需的产物的过程。

目前微生物发酵水平主要取决于菌种本身的遗传特性和培养条件。

发酵工程应用范围广泛,在食品工业方面尤为凸显。

续糟是哪里的工艺续糟,又称“续糟制作”,是一种传统的中国发酵工艺。

这种工艺起源于中国古代,至今仍在一些地区得到保留和传承。

续糟工艺主要应用于食品加工行业,其主要产品是续糟,可以作为食用调味品,也可以用于酿造酒类产品。

续糟工艺的核心原料是糟粕,糟粕是在酿造过程中产生的一种副产品,是用来发酵的原材料。

传统的续糟工艺需要经过多个步骤,包括糟粕的过滤、蒸煮、发酵、腌制、晒干等。

这些步骤需要严格控制时间、温度、湿度等参数,才能得到优质的续糟产品。

续糟工艺的特点在于其发酵过程。

糟粕经过发酵后,质地变得松软,味道更加醇厚,营养成分也得到了提高。

通过发酵,糟粕中的淀粉、蛋白质、脂肪等营养成分得到了分解和转化,使得续糟成为了一种富含有益菌的食品。

这些益菌有助于人体的消化吸收,促进肠道健康,对人体有益。

在续糟的制作过程中,加入了一定的调味料,如盐、酱油、香料等,使得续糟具有了独特的风味。

它可以作为饭菜的调味品,也可以作为独立的菜肴食用。

续糟不仅在中国的南方地区被广泛应用,也在一些东南亚国家有着类似的发酵食品,如日本的“醍醐”、韩国的“酱油淋”,都是以发酵的方式制作而成。

续糟工艺在传统饮食文化中扮演着重要的角色。

它不仅为食品加工业提供了一种廉价而高营养的食品原料,也丰富了人们的饮食口味。

尤其是在中国南方地区,续糟常用于当地的特色菜肴中,如酱鸭、醉鸡、酿豆腐等。

这些菜肴以续糟为主料,口味浓郁,深受当地人民的喜爱。

除了食品加工行业之外,续糟工艺还可以应用于酿造酒类产品。

续糟作为酒曲的一种,可以用于传统的黄酒、米酒等酒类产品的发酵。

酿酒过程中,续糟的香气和味道会与原料共同发酵,并赋予酒类产品独特的风味。

这种酒类产品不仅酒质好,还具有丰富的营养和益生菌,因此备受欢迎。

随着饮食文化的交流与融合,续糟工艺也受到了一定程度的关注。

近年来,越来越多的人开始将续糟工艺应用于现代食品加工和餐饮行业。

一些企业也开始尝试通过现代科技手段对传统工艺进行改进和优化,以提高生产效率和产品的品质。

发酵食品的历史与趋势发酵食品是指利用微生物(如细菌、酵母菌和霉菌)对食材进行发酵,产生特定风味、营养价值和贮存特性的食品。

人类利用发酵技术制作食品已有数千年的历史,发酵食品在各个文化中都有重要地位。

发酵食品的历史可以追溯到旧石器时代,人们开始收集自然发酵的水果和蔬菜,例如发酵的葡萄汁和酿酒。

随着农业的发展,人们开始培育和利用特定的微生物菌种来发酵食材。

例如,古代埃及人开发了一种用发酵小米制作的面包,古代中国人发明了豆豉和豆酱,古代印度人发展了用酸奶和大米制作的食品。

发酵食品的制作和消费在不同的文化中也有很大的差异。

例如,酸奶在南亚、中东和北非国家非常流行,泡菜在韩国、日本和中国是重要的传统食品,啤酒在欧洲和美国广受欢迎。

在现代,发酵食品的消费趋势逐渐增长。

这是由于人们对健康和天然食品的追求,以及对特殊风味和口感的需求。

一些流行的发酵食品包括酸奶、酸黄瓜、酱油、酸菜、红酒、手工啤酒和面包。

随着科学技术的进步,人们对发酵食品制作过程的了解也在不断提高。

现代科学研究发现,发酵食品中的微生物可以产生有益的物质,例如维生素、益生菌和抗氧化剂,这些物质对人体健康有积极影响。

因此,越来越多的人开始关注发酵食品的营养价值和功能。

另外,发酵食品的创新也在不断进行。

一些科学家和食品企业开始研究和开发新的发酵食品,例如植物基肉类替代品、无乳制品的酸奶和面包、以及利用嗜热菌发酵的食品。

这些创新有助于满足消费者对多样化、功能性和可持续发展食品的需求。

总而言之,发酵食品有着悠久的历史,并在现代得到了广泛的消费和研究。

发酵食品的趋势是更多的人关注其营养价值和功能,并出现更多的创新产品。

中国发酵面食历史中华面食文化象中华古国的历史一样源远流长,从春秋战国开始,其西北部、中南部就成了中原人民与少数民族杂居的地区之一。

秦、汉时,匈奴、鲜卑、羌人等少数民族相继进入黄河等流域。

唐代的中原,成为当时的华夏文化传播中心。

民族聚居与民族文化的融合,把各种风俗聚于黄河流域,中国的食俗也就变得多样化和庞杂起来。

同时,也由于地理、气候、民族等方面的原因,中国人食五谷杂粮就成了家常便饭。

小米、玉米、荞麦面、莜麦面、豆面、高粱面……诸多品种的面食,使中原人的食物结构变得非常丰富、多彩。

从制作方法、造型、工艺到烹饪过程都形成为一种饮食文化,流传于现在陕西、山西、河南、山东的各个角落。

1、馒头(包子)起源馒头是面团经过发酵后蒸熟的食品,在我国有1700-2000年的历史。

但关于诸葛亮首创馒头说一直是流传最为广泛的。

《三国志》:“诸葛亮平蛮回至泸水,风浪横起兵不能渡,回报亮。

亮问,孟获曰:‘泸水源猖神为祸,国人用七七四十九颗人头并黑牛白羊祭之,自然浪平静境内丰熟。

’亮曰,‘我今班师,安可妄杀?吾自有见。

’遂命行厨宰牛马和面为剂,塑成假人头,眉目皆具,内以牛羊肉代之,为言‘馒头’奠泸水,岸上孔明祭之。

祭罢,云收雾卷,波浪平息,军获渡焉。

”馒头成为食用点心后,就不再是人头形态。

因为其中有馅,于是就又称作“包子”。

宋人王〔木永〕《燕翼诒谋录》;“仁宗诞日,赐群臣包子。

”包子后注曰:“即馒头别名。

”至清代,馒头的称谓出现分野:北方谓无馅者为馒头,有馅者为包子,而南方则称有馅者为馒头。

2、饼——古老的发面食品饼在古时,是谷物、粉面制成的食品的统称。

最早的饼有汉饼、胡饼、蒸饼、汤饼四种。

汉饼就是普通的烧饼。

这四种饼,先有蒸饼,然后有汉饼、胡饼,据说金日di归汉时带来的,因饼形如“大漫冱”即〔两字加个草字头〕胡,像龟鳌外壳之形,饼面上又有胡麻而得名。

汤饼出现得最晚。

饼的原料是谷物,饼刚开始是和面制作成各种形态,蒸熟祭祀之用,所以蒸饼一开始并不是圆形的。

传统发酵技术应用介绍传统发酵技术是一种古老而有效的食品加工方法,通过利用微生物的作用,将食材转化为具有特殊风味和营养的食品。

本文将探讨传统发酵技术的应用领域和优势。

传统发酵技术的应用领域食品加工1.酱油:酱油是传统发酵技术的代表,通过大豆、小麦等原料经过发酵制作而成。

酱油具有独特的香味和口感,是许多菜肴的重要调味品。

2.酸奶:酸奶是利用乳酸菌发酵牛奶而制成的食品。

乳酸菌能够将牛奶中的乳糖转化为乳酸,提高牛奶的口感和营养价值。

3.豆豉:豆豉是利用大豆经过盐腌和发酵制作而成的调味品。

豆豉富含蛋白质和氨基酸,能够增强菜肴的风味。

4.泡菜:泡菜是利用蔬菜经过盐腌和乳酸菌发酵制作而成的食品。

泡菜具有独特的酸味和脆口,是许多亚洲菜肴的重要配菜。

医药领域1.抗生素:许多抗生素是通过微生物的发酵制作而成的。

例如,青霉素是由青霉菌发酵产生的,具有强效的抗菌作用。

2.益生菌:益生菌是一类有益于人体健康的微生物,可以通过发酵技术制备。

益生菌能够调节肠道菌群平衡,提高消化系统的功能。

环境保护1.生物燃料:利用微生物的发酵作用,可以将有机废弃物转化为生物燃料,如生物乙醇和生物气体。

这种发酵技术可以减少化石燃料的使用,降低碳排放。

2.污水处理:利用微生物的发酵作用,可以将污水中的有机物质降解为无害的物质,实现污水的处理和资源回收。

传统发酵技术的优势1.保持食材的原始营养价值:传统发酵技术能够保持食材的原始营养价值,使其更易于消化和吸收。

2.增加食材的风味:通过发酵,食材中的一些成分会发生变化,产生独特的风味和口感。

3.增加食材的保鲜期:许多发酵食品具有较长的保鲜期,可以延长食材的使用时间。

4.提高食材的安全性:发酵过程中,微生物的生长和代谢能够抑制有害菌的生长,提高食材的安全性。

5.利用废弃物资源:传统发酵技术可以利用废弃物资源,减少浪费,实现资源的循环利用。

传统发酵技术的发展趋势1.利用新型微生物:传统发酵技术可以结合现代分子生物学的方法,利用新型微生物进行发酵,提高发酵产品的质量和产量。

食品发酵的历史与文化背景食品发酵是一种古老的食物加工技术,历史悠久,文化背景丰富。

它不仅为人们提供了丰富的口感和风味,还提供了大量的营养物质和益生菌。

食品发酵的历史可以追溯到几千年前。

早在公元前6000年左右,人们就已经开始发酵食材,如面粉、米、蔬菜、水果等。

古代人类发现,将食物放置在适当的条件下,可以产生微生物的活动,使食物质地变得更容易消化,口味也更加鲜美。

这种观察和实践的积累,逐渐形成了食品发酵的技术。

发酵是一种微生物代谢活动,主要是通过微生物的酶作用将食材中的淀粉、蛋白质和脂肪分解成更小的分子,同时释放出气体、酸和酒精等产物。

这些产物不仅改变了食物的质地和风味,还为人体提供了多种微量营养物质。

比如,面包发酵后产生的酒精和二氧化碳,使得面粉中的淀粉分解成糖类,提高了面包的甜味和香味;酸奶发酵后产生的乳酸菌,对人体的消化系统有益;豆豉、豆鼓等大豆制品通过发酵,不仅增加了风味,还提高了豆制品中的蛋白质和维生素的可利用性。

食品发酵的文化背景十分丰富多样。

在中国的传统食品中,发酵技术被广泛应用,形成了许多具有地域特色的食品。

比如,豆腐、豆馅、酱油、米酒等,都是通过大豆、黄豆等豆类制作而成,得益于发酵技术,这些食品不仅丰富了人们的饮食品种,还提供了丰富的蛋白质和维生素。

此外,中国的传统腌制食品,如酱菜、泡菜等,也是发酵技术的产物,它们不仅增加了食材的风味,还延长了食材的保质期,方便了人们在没有冰箱的年代保存食物。

在其他国家和地区,食品发酵也有着自己的独特文化。

日本的酱油、味噌、酒,印度的咖喱,意大利的面食等,都是经过发酵过程的食品。

不同的发酵食品反映了不同地域的气候、土壤条件和文化传统,也展示了不同食物发酵后带来的口感和风味的变化。

此外,食品发酵还与人们的节庆活动和社会习俗密切相关。

在中国,人们在农历新年期间会做年糕和元宵,这些食品都是通过发酵技术制作而成,寓意着团圆和幸福。

而在欧洲,人们在圣诞节期间会制作发酵面团做成各种形状的面包,表示丰收和幸运。

中国发酵技术中国发酵技术是中国传统文化中的重要组成部分,自古以来就有着悠久的历史。

发酵技术的应用范围很广,涉及到食品、饮料、药品、化工、生物技术等领域,具有重要的经济价值和社会意义。

本文将介绍中国发酵技术的历史、现状以及未来的发展趋势。

一、历史中国发酵技术的历史可追溯到距今5000年左右的新石器时代,当时人们已经开始使用淀粉类和糖类原料进行发酵制作食品和饮料。

随着时间的推移,发酵技术也逐渐得到了发展和完善。

在古代,发酵技术的应用范围主要是在食品和饮料方面,例如酒、醋、豆腐、酱油、茶等。

这些食品至今仍是中国饮食文化的重要组成部分。

近代以来,随着科学技术的不断进步,发酵技术也得到了广泛的应用。

20世纪初,中国的生物学家李约瑟等人开始重视发酵技术的研究,成立了中国第一个生化研究机构——李约瑟研究所。

此后,中国的发酵技术研究不断深化,各种新的发酵技术和产品也不断涌现。

二、现状当前,中国的发酵技术已经发展到了一个新的阶段。

在食品方面,中国的酸奶、酵素、红曲米等产品已经广泛应用于生产和生活中。

在农业方面,微生物肥料的研究和生产也取得了一定的成果。

在生物制药方面,中国也已经发展成为全球最大的生物制药生产国之一。

此外,中国的发酵工程技术也得到了较大的进展,发酵反应器、发酵工艺、发酵过程的监测和控制等技术都有了较大的提高。

三、未来发展趋势未来,中国的发酵技术还将继续得到强力的支持和推广。

随着生物技术、新材料、环保等领域的不断扩展,发酵技术的应用也将向这些领域不断拓展。

此外,随着植物肉、奶酪等替代性肉类和乳制品的逐渐走俏,生产这些产品的发酵技术也将得到更加广泛的应用。

经济改革以来,中国的发酵技术在全球范围内已经得到广泛的认可和应用。

未来,中国还将持续发力推广发酵技术,为更多的领域提供更加优质的产品,并在可持续发展的路径上不断前行。

大曲的名词解释大曲,是中国传统的一种发酵食品,被广泛用于制作白酒。

它是由高粱和小麦饼干经过糕点发酵而成,具有独特的风味和香气。

大曲的制作过程精细繁琐,需要合适的环境和时间,因此被认为是制作优质白酒的重要步骤之一。

大曲的制作需要选取上等的高粱和小麦饼干作为原料。

首先,将高粱和小麦饼干混合并加水,然后经过糕点发酵。

发酵的过程中,酵母菌会分解淀粉,产生酒精和二氧化碳,并释放出丰富的香气。

经过一段时间的发酵,原料中的淀粉会转化为糖分和其他有机物,使得大曲具有独特的风味。

大曲的发酵过程需要适宜的环境条件。

温度、湿度和通风度都会对发酵效果产生影响。

通常情况下,发酵过程持续一段时间。

在这个过程中,酵母菌会不断繁殖,最终达到高峰。

当发酵完成后,大曲会变得松软而湿润,散发出浓郁的酒香。

大曲在白酒生产中起着重要的作用。

在制作白酒的过程中,大曲被添加到糖化汤中,与其他原料一起进行发酵。

大曲中的酵母菌和酶能够促进酒液中淀粉的分解和糖化,使得糖分转化为酒精。

同时,大曲中的酵母菌还会产生香气物质,赋予白酒独特的风味。

大曲在白酒的陈酿过程中也起着重要的作用。

白酒一般需要长时间的陈放,以使酒体更加醇厚。

在陈放的过程中,大曲会继续与酒液发生微生物反应,产生复杂的化学变化。

这些变化使得白酒的口感更加柔和,香气更加浓郁。

大曲作为中国传统的发酵食品,有着悠久的历史和文化传承。

在中国古代,大曲被视为一种宝贵的食材,不仅可以用于制作酒类,还可以作为调味品和药材使用。

大曲的制作工艺也被逐渐完善,并传承至今。

大曲不仅在中国国内有着广泛的应用,也受到了国际市场的关注。

随着人们对优质白酒的追求和中国文化的传播,大曲的知名度逐渐提升。

总结起来,大曲是中国传统的一种发酵食品,用于制作白酒。

它具有独特的风味和香气,是白酒制作中不可或缺的重要步骤。

大曲的制作需要选取上等的原料,并经过精细的发酵过程。

大曲在白酒的糖化和陈酿过程中发挥着重要的作用,赋予白酒独特的口感和风味。

中国古代的发酵食品“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”,这七件事中,大部分都与发酵食品有关。

发酵食品是我国古代利用微生物发酵作用,以酿造工艺加工而成的食品。

它们的品种很多,最主要的是酿酒,醋、酱和酱油,也是中国人生活中必不可少的酿造调味品。

此外,腌酱菜、腐乳、乳酪等发酵食品也都是我国人民普遍喜爱的传统食品。

这些成果集中反映了中国古代在生物化学上的成就,它们为现代微生物学的产生和发展准备了条件,打下了基础。

尤其是我们祖先对“”的首创和发明,对近代发酵科学的兴起更是做出了杰出的贡献。

酿酒关于我国酿酒的起源,自古流行着许多传说,《战国策》说:“昔者,帝女令仪狄作酒而美,进之禹,禹饮而甘之。

”是为仪狄造酒说。

《世本》说:“少康作秫酒。

”说法不一,似难定论。

然而,造酒是一个复杂的过程,应是若干代人在实践中不断完善的结果。

酒是含乙醇的饮料,在古代条件下,乙醇是某些糖类化合物在酵母菌所分泌的酒化酵素(酶)的作用下被氧化而成的。

糖类(碳水化合物)包括淀粉及麦芽糖、蔗糖、葡萄糖、果糖等简单的糖类。

只有简单的糖类才能在酵母菌的作用下转变成乙醇,淀粉则不能。

所以,谷物不能直接发酵转变为酒。

但是谷粒一旦受潮发芽,谷芽就会分泌出一种糖化酵素,把谷粒中的淀粉水解成麦芽糖。

而麦芽糖与空气中飘浮的酵母接触,就会产生出酒。

这种发芽糖化的谷物,我国古书称之为“蘖”。

因此以蘖酿酒是粮食酒的缘起和最早的方法,但它的出现应该是一个自然发生的过程,它的发展则是我们祖先智慧的产物。

根据考古发现,在我国新石器时代后期的一些遗址中,就发现了很多的陶质酒器,所以有人认为,我国在龙山文化时期以前就已经开始酿酒,到了夏代已经有了一定的经验和规模。

我国古代有一项卓越的发明,那就是用发芽同时发霉的谷物做引子,来催化蒸熟或者碎裂的谷物,使其转变成酒。

古书上把这种引子称为“(曲)蘖”。

当时人们即了解到:只要把谷物蒸煮,放置在空气中,环境适合时就可以发霉变“曲”,而无需先使它发芽,即可直接用来酿酒。

晋·江统的《酒诰》中说:“酒之所兴,肇自上皇,……有饭不尽,委余空桑,郁积成味,久蓄气芳,本出于此,不由奇方。

”确切地描述了以曲酿酒的缘起。

中国酒曲的发明大约在商代,不过人们在很长一段时间里仍把酒曲称为曲蘖。

殷商时期,饮酒风盛,出现了精美的饮酒器和贮酒器。

甲骨文和钟鼎文中有当时的酒字和鬯(chang唱)字,现在的“酒”字正是从酒器“觥(gong工)”的象形字演变而来的。

在殷代,只有两种酒,一种叫“醴”,是用蘖酿的酒,乙醇含量低,味甜,是酿来吃的。

另一种叫“鬯”,用黑黍加香料制的香酒,大概是用在祭祀上。

周代时宫廷中设了“酒正、大酋、浆人”等职。

《礼记·月令》叙述了大酋在仲冬酿酒时负责监管的七个主要环节:“秫稻必齐,曲蘖必时,湛炽必洁,水泉必香,陶器必良,火齐必得,兼用六物。

”那时吃酒有两种方法,一是酒浆与酒糟同吃,叫“醪糟”,今天江南也称为“酒酿”,是甜酒。

一种是酒清,叫“(xu许)”,像今天的黄酒。

到了南北朝,贾思勰的《齐民要术》中记载了当时北方的12种造曲法,对酒曲的制作法做了翔实的记叙。

酿造的酒中乙醇的浓度不会太高,因为酒中乙醇的浓度超过10%时,就抑制了酵母菌的活动能力,发酵也就停止了。

要得到烈性酒必得通过蒸馏,所以蒸馏的出现是造酒史上的一个飞跃。

我国从什么时候开始制造蒸馏酒也是其说不一的。

有人说,北宋苏东坡在《物类相感志》中说,“酒中火焰以青布拂之,自灭”,这种可燃烧的酒应该是蒸馏酒。

明·李时珍在《本草纲目》中说:“烧酒非古法也,自元时始创,其法用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承取滴露,凡酸坏之酒,皆可蒸烧。

……其清如水,味极浓烈,盖酒露也。

”其实在唐即有“烧酒”一词,只是在宋元之后,有关蒸馏酒的记载才较为普遍。

直到2000年在江西李渡发现元代酒窑之后,中国蒸馏酒酿造始于元代才有初步定论。

明清之后,是中国白酒的发展期,曾经出现了许多名酒。

按原料分,可分为粮食白酒、薯干白酒、其他原料白酒三类。

按曲类分,可分为大曲法、曲法、小曲法、小曲大曲合制法四类。

按香型分,可分为酱香型、浓香型、清香型、米香型和其他香型五类,各有不同特点。

在汉代以前,我国似乎没有以水果酿酒的记载。

在笔记小说中曾经提到过猿猴酿酒的传说,这也是很自然的事,因为野果落地后是很容易发酵变酒的,但那毕竟不是一种自觉的生产创造。

葡萄酿酒也比较容易,可民要术》的记载就很翔实了。

以自然发酵。

古埃及和古罗马其中不仅有“苦酒法”,亦有多帝国都是葡萄酒的发源地。

中种制曲酿醋法。

还有说法曰,亚、西亚也有酿造葡萄酒的悠醋始于晋刘伶之妻吴氏。

刘伶久历史。

据《汉书》说,是汉武是“竹林七贤”之一,酷嗜酒。

帝时张骞出使西域,从大宛(今据说“其妻吴氏因夫嗜酒败事,中亚费尔干纳盆地)带回了葡欲其节饮,每酿酒则以盐梅辛萄种子和葡萄酒。

魏文帝曹丕辣之物投之酒内,致其酸盖不也曾提到过葡萄酒。

大概那时欲其饮。

后人效其所为,因以中原人已经会酿葡萄酒了,但作醋。

”另有说法,醋与酒同为仍不普遍,味道也不见得好。

一人创造,即杜康。

说是杜康直到唐太宗时,从高昌(今新疆把酒糟掺水,二十一日后,缸内吐鲁番东)移植来优良品种的产出又酸又甜的“调味浆”来。

马乳葡萄,又直接吸取了西域杜康因自己是在第二十一天的的酿造法,于是“芳香酷烈,味酉时发现这种“调味浆”的,把兼醍盎”的葡萄酒才在中原大“酉”和“二十一日”合起来,就地上盛行起来。

成了“醋”字,因而得名。

醋之名品,唐有“桃花醋”,醋元有“杏花酸”,明有“正阳伏陈醋”。

现代有“山西陈醋”、酒酿造成功后,从理论上“镇江香醋”和天津的“独流老推测,似乎很自然地就会得到醋”。

山西陈醋的特点是甘而醋,但实际上并非这么简单。

不浓,酸而不酽,鲜而不咸,辛醋在古时叫“醯(xi西)”,醋字而不烈。

醋曲是用大麦、豌豆出现较晚,而且古“醯”字的含和黑豆为原料制作的,以麦壳、义与今天的“醋”亦不尽相同。

谷糠、麦杆等为曲床,发霉而郑玄在《周礼》注中说:“醯,肉成。

镇江香醋是用糯米酿造的,汁也。

”许慎的《说文解字》说:其特点是酸而不涩、香而微甜、醯,酸也。

”所以,周秦时的色浓味鲜,是许多江南名菜的“醯”既可以指酸的肉酱汁(包重要调料。

独流老醋以高粱米、含醋酸或乳酸、氨基酸),也可大米、大麦面等原料酿造而成,以泛指各种酸味食物。

学术界其特点是醇香浓厚、酸而不呛、普遍认为,汉代时我国肯定有味甜柔和,贮存期长,曾经是清了食醋,今“醋”的本字是当时代皇宫的贡品。

的“酢”。

贾思勰的《齐民要术》明确指出:“酢,醋也。

”酱与酱油最早记载造醋法的著作大概是汉·谢讽的《食经》,提到中国的豆酱是以豆类和面了“作大豆千岁苦酒法”。

《齐粉为原料发酵制成的,至少也有两千年的历史了。

西汉的《急就篇》中已经提到了“酱”。

唐·颜师古注释说:“酱以豆合面为之也。

”此后,东汉王充的《论衡》、崔寔的《四民月令》都提到了做酱,并强调做酱要及时,不要延误到梅雨季节。

刚开始酱并非作为调料,而是作为食品诞生的。

《说文》:“,酱也。

酱,醢也。

从肉从酉,酒以和酱也。

”因为酱是酒、肉和盐交合而成,滋味好。

所以在古时被称为美食。

在周代,人们发觉草木之属都可以为酱,于是酱的品类日益增多,贵族们每天的膳食都离不开酱,酱在饮食中占了很重要的地位。

《周礼》说:“凡王之馈,食用六谷,膳用六牲,饮用六清,羞用品百二十品,珍用八物,酱用百有二十瓮。

”而在《礼记》中就提出了“五味、六和”,其中举例食物之间的配合都离不开酱,说明酱的作用已从主要的配食品变成了很具体的调味品。

酱在很早时除了调味功能,还作为药品使用。

《尔雅·释名》就说:“酱,将也,制饮食之毒,如将之平祸乱也。

”酱的发展过程,先是作为食品的肉酱,然后发展为以调味为主的各种酱,在各种酱的基础上,又诞生了酱油。

酱油诞生于何时,何人所创?史书上无记载,不可考。

《齐民要术》中提到“酱清”、“豆酱油”,有可能是酱油的最初名称。

酱油是在酱坯里压榨抽取出来的,其工艺在制酱的基础上又发展了一步。

宋代始有酱油的文字记载,如林洪的《山家清供》“柳:叶韭:韭菜嫩者,用姜丝、酱油、滴醋拌食。

”到了清代,各种酱油作坊林立,已有包括香草、虾子在内的各种酱油。

当时已有红酱油、白酱油之分,酱油的提取也开始“抽”。

本色者称“生抽”;在日光下复晒增色,酱味变浓者,称为“老抽”。

早在上个世纪的二三十年代,天津产的“红钟酱油”就蜚声中外。

其主料为黄豆和小麦,产品可久存而不变质,其无盐固态物、氨基酸、糖分、全氮等理化指标,均达到或超过当时的国际水平,成为畅销的名品。

腐乳腐乳分为红腐乳与青腐乳。

红腐乳是用我国发明的红曲着色而成,既无毒又鲜艳,被李时珍誉为“此乃窥造化之巧也”。

青腐乳又名青方,俗称臭豆腐。

该品表里均呈豆青色,有特殊的硫醇气味,咸淡适口,臭中含香,质地细腻,营养丰富,为佐餐之佳品。

此类食品名者有,北京的王致和臭豆腐、济南的醉方腐乳、上海的进京乳腐、绍兴腐乳、南昌醉方腐乳、长沙的火宫殿臭豆腐等。

中国的饮食文化博大精深,是中国人宝贵的精神财富。

仅从小小的发酵食品一项即可体味出我们祖先是如何以聪明智慧酿出美酒香醋,化腐朽为神奇的。

由此可见,中国文化的林林总总,既在黄钟大吕的惊世之举,也在这些看起来很“浅薄”的具体饮食之中,这就是中国文化的宝贵之处。