4.5牛顿运动定律的应用

- 格式:ppt

- 大小:512.00 KB

- 文档页数:12

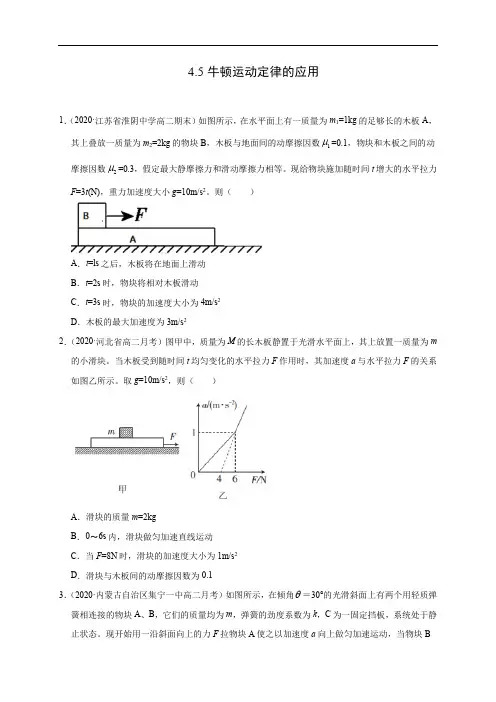

4.5牛顿运动定律的应用1.(2020·江苏省淮阴中学高二期末)如图所示,在水平面上有一质量为m1=1kg的足够长的木板A,其上叠放一质量为m2=2kg的物块B,木板与地面间的动摩擦因数1μ=0.1,物块和木板之间的动μ=0.3,假定最大静摩擦力和滑动摩擦力相等。

现给物块施加随时间t增大的水平拉力摩擦因数2F=3t(N),重力加速度大小g=10m/s2。

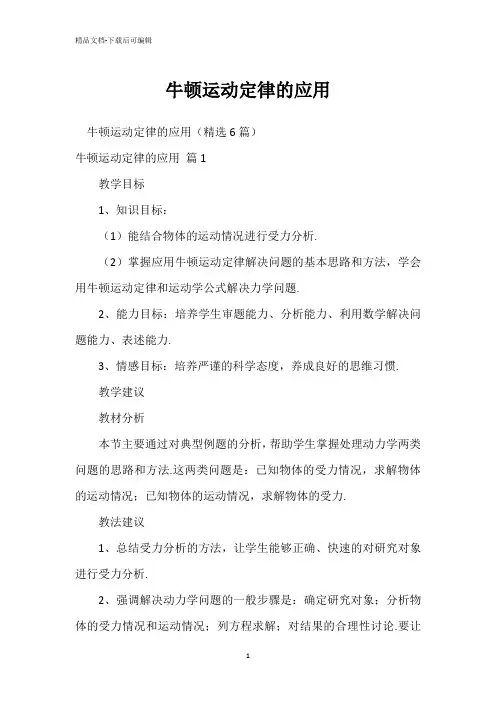

则()A.t=ls之后,木板将在地面上滑动B.t=2s时,物块将相对木板滑动C.t=3s时,物块的加速度大小为4m/s2D.木板的最大加速度为3m/s22.(2020·河北省高二月考)图甲中,质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m 的小滑块。

当木板受到随时间t均匀变化的水平拉力F作用时,其加速度a与水平拉力F的关系如图乙所示。

取g=10m/s2,则()A.滑块的质量m=2kgB.0〜6s内,滑块做匀加速直线运动C.当F=8N时,滑块的加速度大小为1m/s2D.滑块与木板间的动摩擦因数为0.13.(2020·内蒙古自治区集宁一中高二月考)如图所示,在倾角θ=30°的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B,它们的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。

现开始用一沿斜面向上的力F拉物块A使之以加速度a向上做匀加速运动,当物块B刚要离开C 时力F 的大小恰为2mg 。

则( )A .物块B 刚要离开C 时的加速度为0B .加速度a =gC .无法计算出加速度aD .从F 开始作用到B 刚要离开C ,A 的位移为mg k4.(2020·内蒙古自治区集宁一中高二月考)如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,在传送带上某位置轻轻放置一小木块,小木块与传送带间动摩擦因素为μ,小木块速度随时间变化关系如图所示,若θ、g 、v 0、t 0已知,则下列说法中正确的是A .传送带一定逆时针转动B .00tan cos v gt μθθ=+ C .传送带的速度大于v 0D .0t 后一段时间内滑块加速度为002sin v g t θ- 5.(2020·内蒙古自治区集宁一中高二月考)如图所示,倾角为θ=30°的斜面体c 置于水平地面上,滑块b 置于光滑斜面上,通过细绳跨过定滑轮与物体a 连接,连接b 的一段细绳与斜面平行,连接a 的一段细绳竖直,a 下端连接在竖直固定在地面的轻弹簧上,整个系统保持静止.已知物块a 、b 、c 的质量分别为m 、4m 、M ,重力加速度为g ,不计滑轮的质量和摩擦.下列说法中正确的是A .弹簧弹力大小为mgB .地面对c 的摩擦力为零C .剪断轻绳的瞬间,c 对地面的压力为(4)m M g +D .剪断轻绳的瞬间,a 的加速度大小为2g6.(2020·广西壮族自治区高一期中)质量为2m 的物块A 和质量为m 的物块B 相互接触放在水平面上,如图所示。

牛顿运动定律的应用牛顿运动定律的应用(精选6篇)牛顿运动定律的应用篇1教学目标1、知识目标:(1)能结合物体的运动情况进行受力分析.(2)掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法,学会用牛顿运动定律和运动学公式解决力学问题.2、能力目标:培养学生审题能力、分析能力、利用数学解决问题能力、表述能力.3、情感目标:培养严谨的科学态度,养成良好的思维习惯.教学建议教材分析本节主要通过对典型例题的分析,帮助学生掌握处理动力学两类问题的思路和方法.这两类问题是:已知物体的受力情况,求解物体的运动情况;已知物体的运动情况,求解物体的受力.教法建议1、总结受力分析的方法,让学生能够正确、快速的对研究对象进行受力分析.2、强调解决动力学问题的一般步骤是:确定研究对象;分析物体的受力情况和运动情况;列方程求解;对结果的合理性讨论.要让学生逐步习惯于对问题先作定性和半定量分析,弄清问题的物理情景后再动笔算,并养成画情景图的好习惯.3、根据学生的实际情况,对这部分内容分层次要求,即解决两类基本问题——→解决斜面问题——→较简单的连接体问题,建议该节内容用2-3节课完成.教学设计示例教学重点:物体的受力分析;应用牛顿运动定律解决两类问题的方法和思路.教学难点:物体的受力分析;如何正确运用力和运动关系处理问题.示例:一、受力分析方法小结通过基本练习,小结受力分析方法.(让学生说,老师必要时补充)1、练习:请对下例四幅图中的A、B物体进行受力分析.答案:2、受力分析方法小结(1)明确研究对象,把它从周围物体中隔离出来;(2)按重力、弹力、摩擦力、外力顺序进行受力分析;(3)注意:分析各力的依据和方法:产生条件;物体所受合外力与加速度方向相同;分析静摩擦力可用假设光滑法.不多力、不丢力的方法:绕物一周分析受力;每分析一力均有施力物体;合力、分力不要重复分析,只保留实际受到的力.二、动力学的两类基本问题1、已知物体的受力情况,确定物体的运动情况.2、已知物体的运动情况,确定物体的受力情况.3、应用牛顿运动定律解题的一般步骤:选取研究对象;(注意变换研究对象)画图分析研究对象的受力和运动情况;(画图很重要,要养成习惯)进行必要的力的合成和分解;(在使用正交分解时,通常选加速度方向为一坐标轴方向,当然也有例外)根据牛顿运动定律和运动学公式列方程求解;(要选定正方向)对解的合理性进行讨论.四、处理连接体问题的基本方法1、若连接体中各个物体产生的加速度相同,则可采用整体法求解该整体产生的加速度.2、若连接体中各个物体产生的加速度不同,则一般不可采用整体法.(若学生情况允许,可再提高观点讲)3、若遇到求解连接体内部物体间的相互作用力的问题,则必须采用隔离法.以上各问题均通过典型例题落实.探究活动题目:根据自己的学习情况,编一份有关牛顿运动定律应用的练习题.题量:4-6道.要求:给出题目详细解答,并注明选题意图及该题易错之处.评价:可操作性、针对性,可调动学生积极性.牛顿运动定律的应用篇2教学目标1、知识目标:(1)能结合物体的运动情况进行受力分析.(2)掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法,学会用牛顿运动定律和运动学公式解决力学问题.2、能力目标:培养学生审题能力、分析能力、利用数学解决问题能力、表述能力.3、情感目标:培养严谨的科学态度,养成良好的思维习惯.教学建议教材分析本节主要通过对典型例题的分析,帮助学生掌握处理动力学两类问题的思路和方法.这两类问题是:已知物体的受力情况,求解物体的运动情况;已知物体的运动情况,求解物体的受力.教法建议1、总结受力分析的方法,让学生能够正确、快速的对研究对象进行受力分析.2、强调解决动力学问题的一般步骤是:确定研究对象;分析物体的受力情况和运动情况;列方程求解;对结果的合理性讨论.要让学生逐步习惯于对问题先作定性和半定量分析,弄清问题的物理情景后再动笔算,并养成画情景图的好习惯.3、根据学生的实际情况,对这部分内容分层次要求,即解决两类基本问题——→解决斜面问题——→较简单的连接体问题,建议该节内容用2-3节课完成.教学设计示例教学重点:物体的受力分析;应用牛顿运动定律解决两类问题的方法和思路.教学难点:物体的受力分析;如何正确运用力和运动关系处理问题.示例:一、受力分析方法小结通过基本练习,小结受力分析方法.(让学生说,老师必要时补充)1、练习:请对下例四幅图中的A、B物体进行受力分析.答案:2、受力分析方法小结(1)明确研究对象,把它从周围物体中隔离出来;(2)按重力、弹力、摩擦力、外力顺序进行受力分析;(3)注意:分析各力的依据和方法:产生条件;物体所受合外力与加速度方向相同;分析静摩擦力可用假设光滑法.不多力、不丢力的方法:绕物一周分析受力;每分析一力均有施力物体;合力、分力不要重复分析,只保留实际受到的力.二、动力学的两类基本问题1、已知物体的受力情况,确定物体的运动情况.2、已知物体的运动情况,确定物体的受力情况.3、应用牛顿运动定律解题的一般步骤:选取研究对象;(注意变换研究对象)画图分析研究对象的受力和运动情况;(画图很重要,要养成习惯)进行必要的力的合成和分解;(在使用正交分解时,通常选加速度方向为一坐标轴方向,当然也有例外)根据牛顿运动定律和运动学公式列方程求解;(要选定正方向)对解的合理性进行讨论.四、处理连接体问题的基本方法1、若连接体中各个物体产生的加速度相同,则可采用整体法求解该整体产生的加速度.2、若连接体中各个物体产生的加速度不同,则一般不可采用整体法.(若学生情况允许,可再提高观点讲)3、若遇到求解连接体内部物体间的相互作用力的问题,则必须采用隔离法.以上各问题均通过典型例题落实.探究活动题目:根据自己的学习情况,编一份有关牛顿运动定律应用的练习题.题量:4-6道.要求:给出题目详细解答,并注明选题意图及该题易错之处.评价:可操作性、针对性,可调动学生积极性.牛顿运动定律的应用篇3教学目标1、知识目标:(1)能结合物体的运动情况进行受力分析.(2)掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法,学会用牛顿运动定律和运动学公式解决力学问题.2、能力目标:培养学生审题能力、分析能力、利用数学解决问题能力、表述能力.3、情感目标:培养严谨的科学态度,养成良好的思维习惯.教学建议教材分析本节主要通过对典型例题的分析,帮助学生掌握处理动力学两类问题的思路和方法.这两类问题是:已知物体的受力情况,求解物体的运动情况;已知物体的运动情况,求解物体的受力.教法建议1、总结受力分析的方法,让学生能够正确、快速的对研究对象进行受力分析.2、强调解决动力学问题的一般步骤是:确定研究对象;分析物体的受力情况和运动情况;列方程求解;对结果的合理性讨论.要让学生逐步习惯于对问题先作定性和半定量分析,弄清问题的物理情景后再动笔算,并养成画情景图的好习惯.3、根据学生的实际情况,对这部分内容分层次要求,即解决两类基本问题——→解决斜面问题——→较简单的连接体问题,建议该节内容用2-3节课完成.教学设计示例教学重点:物体的受力分析;应用牛顿运动定律解决两类问题的方法和思路.教学难点:物体的受力分析;如何正确运用力和运动关系处理问题.示例:一、受力分析方法小结通过基本练习,小结受力分析方法.(让学生说,老师必要时补充)1、练习:请对下例四幅图中的A、B物体进行受力分析.答案:2、受力分析方法小结(1)明确研究对象,把它从周围物体中隔离出来;(2)按重力、弹力、摩擦力、外力顺序进行受力分析;(3)注意:分析各力的依据和方法:产生条件;物体所受合外力与加速度方向相同;分析静摩擦力可用假设光滑法.不多力、不丢力的方法:绕物一周分析受力;每分析一力均有施力物体;合力、分力不要重复分析,只保留实际受到的力.二、动力学的两类基本问题1、已知物体的受力情况,确定物体的运动情况.2、已知物体的运动情况,确定物体的受力情况.3、应用牛顿运动定律解题的一般步骤:选取研究对象;(注意变换研究对象)画图分析研究对象的受力和运动情况;(画图很重要,要养成习惯)进行必要的力的合成和分解;(在使用正交分解时,通常选加速度方向为一坐标轴方向,当然也有例外)根据牛顿运动定律和运动学公式列方程求解;(要选定正方向)对解的合理性进行讨论.四、处理连接体问题的基本方法1、若连接体中各个物体产生的加速度相同,则可采用整体法求解该整体产生的加速度.2、若连接体中各个物体产生的加速度不同,则一般不可采用整体法.(若学生情况允许,可再提高观点讲)3、若遇到求解连接体内部物体间的相互作用力的问题,则必须采用隔离法.以上各问题均通过典型例题落实.探究活动题目:根据自己的学习情况,编一份有关牛顿运动定律应用的练习题.题量:4-6道.要求:给出题目详细解答,并注明选题意图及该题易错之处.评价:可操作性、针对性,可调动学生积极性.牛顿运动定律的应用篇4教学目标1、知识目标:(1)能结合物体的运动情况进行受力分析.(2)掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法,学会用牛顿运动定律和运动学公式解决力学问题.2、能力目标:培养学生审题能力、分析能力、利用数学解决问题能力、表述能力.3、情感目标:培养严谨的科学态度,养成良好的思维习惯.教学建议教材分析本节主要通过对典型例题的分析,帮助学生掌握处理动力学两类问题的思路和方法.这两类问题是:已知物体的受力情况,求解物体的运动情况;已知物体的运动情况,求解物体的受力.教法建议1、总结受力分析的方法,让学生能够正确、快速的对研究对象进行受力分析.2、强调解决动力学问题的一般步骤是:确定研究对象;分析物体的受力情况和运动情况;列方程求解;对结果的合理性讨论.要让学生逐步习惯于对问题先作定性和半定量分析,弄清问题的物理情景后再动笔算,并养成画情景图的好习惯.3、根据学生的实际情况,对这部分内容分层次要求,即解决两类基本问题——→解决斜面问题——→较简单的连接体问题,建议该节内容用2-3节课完成.教学设计示例教学重点:物体的受力分析;应用牛顿运动定律解决两类问题的方法和思路.教学难点:物体的受力分析;如何正确运用力和运动关系处理问题.示例:一、受力分析方法小结通过基本练习,小结受力分析方法.(让学生说,老师必要时补充)1、练习:请对下例四幅图中的A、B物体进行受力分析.答案:2、受力分析方法小结(1)明确研究对象,把它从周围物体中隔离出来;(2)按重力、弹力、摩擦力、外力顺序进行受力分析;(3)注意:分析各力的依据和方法:产生条件;物体所受合外力与加速度方向相同;分析静摩擦力可用假设光滑法.不多力、不丢力的方法:绕物一周分析受力;每分析一力均有施力物体;合力、分力不要重复分析,只保留实际受到的力.二、动力学的两类基本问题1、已知物体的受力情况,确定物体的运动情况.2、已知物体的运动情况,确定物体的受力情况.3、应用牛顿运动定律解题的一般步骤:选取研究对象;(注意变换研究对象)画图分析研究对象的受力和运动情况;(画图很重要,要养成习惯)进行必要的力的合成和分解;(在使用正交分解时,通常选加速度方向为一坐标轴方向,当然也有例外)根据牛顿运动定律和运动学公式列方程求解;(要选定正方向)对解的合理性进行讨论.四、处理连接体问题的基本方法1、若连接体中各个物体产生的加速度相同,则可采用整体法求解该整体产生的加速度.2、若连接体中各个物体产生的加速度不同,则一般不可采用整体法.(若学生情况允许,可再提高观点讲)3、若遇到求解连接体内部物体间的相互作用力的问题,则必须采用隔离法.以上各问题均通过典型例题落实.探究活动题目:根据自己的学习情况,编一份有关牛顿运动定律应用的练习题.题量:4-6道.要求:给出题目详细解答,并注明选题意图及该题易错之处.评价:可操作性、针对性,可调动学生积极性.牛顿运动定律的应用篇5教学目标1、知识目标:(1)能结合物体的运动情况进行受力分析.(2)掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法,学会用牛顿运动定律和运动学公式解决力学问题.2、能力目标:培养学生审题能力、分析能力、利用数学解决问题能力、表述能力.3、情感目标:培养严谨的科学态度,养成良好的思维习惯.教学建议教材分析本节主要通过对典型例题的分析,帮助学生掌握处理动力学两类问题的思路和方法.这两类问题是:已知物体的受力情况,求解物体的运动情况;已知物体的运动情况,求解物体的受力.教法建议1、总结受力分析的方法,让学生能够正确、快速的对研究对象进行受力分析.2、强调解决动力学问题的一般步骤是:确定研究对象;分析物体的受力情况和运动情况;列方程求解;对结果的合理性讨论.要让学生逐步习惯于对问题先作定性和半定量分析,弄清问题的物理情景后再动笔算,并养成画情景图的好习惯.3、根据学生的实际情况,对这部分内容分层次要求,即解决两类基本问题——→解决斜面问题——→较简单的连接体问题,建议该节内容用2-3节课完成.教学设计示例教学重点:物体的受力分析;应用牛顿运动定律解决两类问题的方法和思路.教学难点:物体的受力分析;如何正确运用力和运动关系处理问题.示例:一、受力分析方法小结通过基本练习,小结受力分析方法.(让学生说,老师必要时补充)1、练习:请对下例四幅图中的A、B物体进行受力分析.答案:2、受力分析方法小结(1)明确研究对象,把它从周围物体中隔离出来;(2)按重力、弹力、摩擦力、外力顺序进行受力分析;(3)注意:分析各力的依据和方法:产生条件;物体所受合外力与加速度方向相同;分析静摩擦力可用假设光滑法.不多力、不丢力的方法:绕物一周分析受力;每分析一力均有施力物体;合力、分力不要重复分析,只保留实际受到的力.二、动力学的两类基本问题1、已知物体的受力情况,确定物体的运动情况.2、已知物体的运动情况,确定物体的受力情况.3、应用牛顿运动定律解题的一般步骤:选取研究对象;(注意变换研究对象)画图分析研究对象的受力和运动情况;(画图很重要,要养成习惯)进行必要的力的合成和分解;(在使用正交分解时,通常选加速度方向为一坐标轴方向,当然也有例外)根据牛顿运动定律和运动学公式列方程求解;(要选定正方向)对解的合理性进行讨论.四、处理连接体问题的基本方法1、若连接体中各个物体产生的加速度相同,则可采用整体法求解该整体产生的加速度.2、若连接体中各个物体产生的加速度不同,则一般不可采用整体法.(若学生情况允许,可再提高观点讲)3、若遇到求解连接体内部物体间的相互作用力的问题,则必须采用隔离法.以上各问题均通过典型例题落实.探究活动题目:根据自己的学习情况,编一份有关牛顿运动定律应用的练习题.题量:4-6道.要求:给出题目详细解答,并注明选题意图及该题易错之处.评价:可操作性、针对性,可调动学生积极性.牛顿运动定律的应用篇6教学目标1、知识目标:(1)能结合物体的运动情况进行受力分析.(2)掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法,学会用牛顿运动定律和运动学公式解决力学问题.2、能力目标:培养学生审题能力、分析能力、利用数学解决问题能力、表述能力.3、情感目标:培养严谨的科学态度,养成良好的思维习惯.教学建议教材分析本节主要通过对典型例题的分析,帮助学生掌握处理动力学两类问题的思路和方法.这两类问题是:已知物体的受力情况,求解物体的运动情况;已知物体的运动情况,求解物体的受力.教法建议1、总结受力分析的方法,让学生能够正确、快速的对研究对象进行受力分析.2、强调解决动力学问题的一般步骤是:确定研究对象;分析物体的受力情况和运动情况;列方程求解;对结果的合理性讨论.要让学生逐步习惯于对问题先作定性和半定量分析,弄清问题的物理情景后再动笔算,并养成画情景图的好习惯.3、根据学生的实际情况,对这部分内容分层次要求,即解决两类基本问题——→解决斜面问题——→较简单的连接体问题,建议该节内容用2-3节课完成.教学设计示例教学重点:物体的受力分析;应用牛顿运动定律解决两类问题的方法和思路.教学难点:物体的受力分析;如何正确运用力和运动关系处理问题.示例:一、受力分析方法小结通过基本练习,小结受力分析方法.(让学生说,老师必要时补充)1、练习:请对下例四幅图中的A、B物体进行受力分析.答案:2、受力分析方法小结(1)明确研究对象,把它从周围物体中隔离出来;(2)按重力、弹力、摩擦力、外力顺序进行受力分析;(3)注意:分析各力的依据和方法:产生条件;物体所受合外力与加速度方向相同;分析静摩擦力可用假设光滑法.不多力、不丢力的方法:绕物一周分析受力;每分析一力均有施力物体;合力、分力不要重复分析,只保留实际受到的力.二、动力学的两类基本问题1、已知物体的受力情况,确定物体的运动情况.2、已知物体的运动情况,确定物体的受力情况.3、应用牛顿运动定律解题的一般步骤:选取研究对象;(注意变换研究对象)画图分析研究对象的受力和运动情况;(画图很重要,要养成习惯)进行必要的力的合成和分解;(在使用正交分解时,通常选加速度方向为一坐标轴方向,当然也有例外)根据牛顿运动定律和运动学公式列方程求解;(要选定正方向)对解的合理性进行讨论.四、处理连接体问题的基本方法1、若连接体中各个物体产生的加速度相同,则可采用整体法求解该整体产生的加速度.2、若连接体中各个物体产生的加速度不同,则一般不可采用整体法.(若学生情况允许,可再提高观点讲)3、若遇到求解连接体内部物体间的相互作用力的问题,则必须采用隔离法.以上各问题均通过典型例题落实.探究活动题目:根据自己的学习情况,编一份有关牛顿运动定律应用的练习题.题量:4-6道.要求:给出题目详细解答,并注明选题意图及该题易错之处.评价:可操作性、针对性,可调动学生积极性.。

第四单元《运动和力的关系》整体教学设计【课程标准】1.2.3 通过实验,探究物体运动的加速度与物体受力、物体质量的关系。

理解牛顿运动定律,能用牛顿运动定律解释生产生活中的有关现象、解决有关问题。

通过实验,认识超重和失重现象。

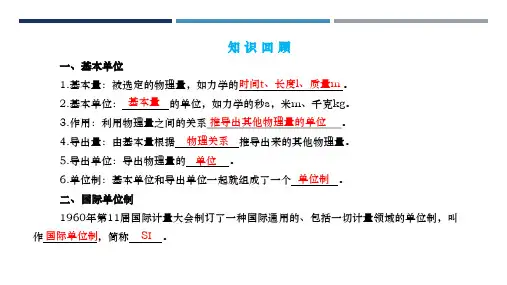

1.2.4 知道国际单位制中的力学单位。

了解单位制在物理学中的重要意义。

一、单元教材概述本单元是质点的动力学内容,是在前面三章内容的基础上进一步研究运动和力的关系。

牛顿运动定律是动力学的核心内容,根据牛顿运动定律可以确定物体位置、速度的变化,控制物体的运动。

牛顿运动定律对直线运动、曲线运动都适用,为便于学生学习,本单元只讨论物体做直线运动的问题。

在学生对牛顿运动定律基本理解的基础上在以后的学习中,我们还要研究牛顿运动定律在曲线运动中的应用。

本单元先阐述牛顿第一定律,提到了在牛顿之前对力学研究的大能,特别是在伽利略的研究基础上建立了牛顿第一定律,它是牛顿第一定律的力学基础。

牛顿第一定律提出了两个重要的、基本的物理概念:力和惯性。

本单元在描述牛顿第二定律前设置了一个实验:探究加速度与力、质量的关系,让学生初步了解牛顿第二定律的实验基础,在实验的基础上引导学生认识牛顿第二定律。

牛顿第二定律是定量的规律,新教材在介绍了力学单位制和国际单位制后,通过用牛顿运动定律讨论两类基本问题,深化学生对定律的理解。

最后利用了牛顿第二定律研究了超重现象和失重现象。

本单元内容教学内容:《4.1 牛顿第一定律》本节内容分析并说明在牛顿之前,特别是在伽利略的研究基础上建立了牛顿第一定律,明确指出牛顿第一定律是牛顿力学的基石。

牛顿第一定律提出了两个重要的、基本的物理概念:力和惯性。

《4.2 实验:研究加速度与力、质量的关系》本节内容通过实验初步让学生了解牛顿第二定律;《4.3 牛顿第二定律》本节内容是对牛顿第二定律的定量规律的学习;《4.4 力学单位制》本节内容介绍了单位制和国际单位制;《4.5 牛顿定律的应用》本节内容学习了利用牛顿定律讨论运动学和动力学问题;《4.6 超重和失重》本节内容通过对生活实际中的超重、失重现象进行分析,进一步加深了解牛顿第二定律;【注意事项】1. 物理学的基石——牛顿第一定律牛顿第一定律揭示了运动和力的关系:力不是维持物体运动状态的原因,而是改变物体运动状态的原因。

4.5牛顿运动定律的应用(考点解读)(原卷版)考点1 从受力确定运动情况1、已知物体受力,求解物体的运动情况。

2、解答该类问题的一般步骤(1)选定研究对象,对研究对象进行受力分析,并画出受力示意图。

(2)根据平行四边形定则,应用合成法或正交分解法,求出物体所受的合外力。

受力分析和运动情况分析是解决该类问题的两个关键。

(3)根据牛顿第二定律列方程,求出物体运动的加速度。

(4)结合物体运动的初始条件(即初速度v0),分析运动情况并画出运动草图,选择合适的运动学公式,求出待求的运动学量——任意时刻的速度v、一段运动时间t以及对应的位移x等。

考点2 从运动情况确定受力1、已知物体的运动情况,求解物体的受力。

2、解答该类问题的一般步骤(1)选定研究对象,对研究对象进行运动情况分析和受力分析,并画出运动草图及受力示意图。

(2)选择合适的运动学公式,求出物体的加速度。

(3)根据牛顿第二定律列方程,求物体所受的合外力。

(4)根据力的合成法或正交分解法,由合外力求出待求力或与力有关的量。

考点3 瞬时加速度问题1、瞬时加速度问题:牛顿第二定律是力的瞬时作用规律,加速度和力同时产生、同时变化、同时消失。

分析物体在某一时刻的瞬时加速度,关键是分析该时刻前后物体的受力情况及其变化。

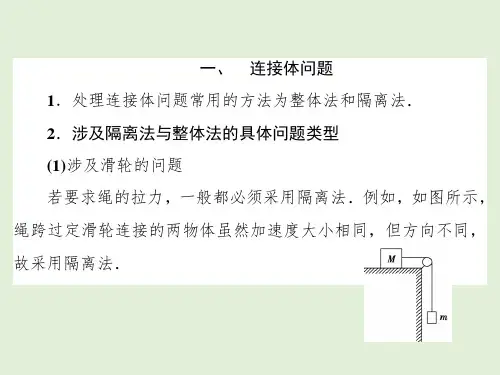

2、两种基本模型考点4 连接体模型1、连接体:两个或两个以上存在相互作用或有一定关联的物体系统称为连接体,在我们运用牛顿运动定律解答力学问题时经常会遇到。

2、解连接体问题的基本方法(1)整体法:把两个或两个以上相互连接的物体看成一个整体,此时不必考虑物体之间的作用内力。

(2)隔离法:当求物体之间的作用力时,就需要将各个物体隔离出来单独分析;解决实际问题时,将隔离法和整体法交叉使用,有分有合,灵活处理。

考点5 板块模型1、模型概述:一个物体在另一个物体表面上发生相对滑动,两者之间有相对运动,可能发生同向相对滑动或反向相对滑动。

问题涉及两个物体的运动时间、速度、加速度、位移等各量的关系。

牛顿运动定律适用范围牛顿运动定律是力学中备受重视的一个基本定律,由于它具有明确的数学表达,揭示物体运动规律,极具普遍性和实用价值。

它直接印证了物体不会自发移动,只有外力作用才能使物体运动或改变它的运动状态,即物体的运动状态完全受它受的外力的支配,这是物理学的基本原理。

牛顿运动定律的适用范围极其广泛,从微观世界到宇宙世界,从大批量物体到单体物体,从圆形物体到多形物体,都可以准确描述并解释物体运动规律。

比如,当均匀圆柱在水中滑动时,受水附力和重力加速度的外力作用,圆柱会出现一定的运动状态,牛顿运动定律可以用来描述圆景运动规律;当放射性粒子在真空中运动时,由于特殊物质影响,放射性粒子也会受到相应的外力作用,从而导致其运动状态的改变,这也可以利用牛顿运动定律来描述和解释;光照射在物体不均匀表面上反射出多个电子,受到物体重力加速度外力和特征外力作用,也可以用牛顿运动定律描述其运动规律,也可以进行精确的计算。

此外,牛顿运动定律也可以应用到空气动力学等理论中,当飞行物体在空气中飞行时,它的飞行特性完全是由外力多角作用的结果,而牛顿运动定律可以揭示飞行物体运动规律,它可以从多角的空气力的影响出发进行分析,计算出数学表达,从而精确地描述飞行物体的运动状态并作出准确的预测。

牛顿运动定律是力学中基本定律,但它不仅限于此,它所表达的定律还可以广泛运用到物理学、机械学等其它领域,比如普朗克定律,它是介绍电磁场运动规律的定律,它最初是从牛顿运动定律出发推导出来的,并能够用于计算出物体受到外力作用时的运动性能,使电、电磁等科技得以取得进步。

总之,无论是对物体的运动还是对其他领域的研究,牛顿运动定律都有着重要的作用,正是由于它可以准确描述物体在外力作用情况下的运动规律,使得人类对科学的认识得到极大的提升,更延伸到微观世界,研究出更加精准的模型使物理学得以发展。

牛顿运动定律及其应用牛顿运动定律是经典力学的基础,描述了物体的运动状态与所受力的关系,对于我们理解自然界中的运动现象和解决实际问题至关重要。

本文将介绍牛顿运动定律的三个基本法则,并探讨其在真实世界中的应用。

一、第一定律:惯性定律牛顿第一定律,也被称为惯性定律,是力学中最基本的原理之一。

它表明一个物体如果没有受到外力作用,将保持静止或匀速直线运动。

简而言之,物体的运动状态保持不变,直到有外力施加在其上。

第一定律的应用非常广泛。

例如,当我们乘坐地铁或电梯时,突然停止时会感到向前倾斜的惯性力。

这是因为我们身体原本具有向前匀速运动的惯性,而突然停止后,身体的速度改变,产生了向前倾斜的力。

二、第二定律:力的等于质量乘以加速度牛顿第二定律是描述物体受力情况的关键定律。

该定律表明物体所受的合外力等于物体的质量乘以加速度。

公式表示为:F = ma,其中F是合外力,m是物体的质量,a是物体的加速度。

第二定律的应用非常广泛。

例如,汽车行驶时,我们需要踩油门增加引擎输入的力,以产生加速度,从而使汽车前进。

根据第二定律的公式,当施加的力增大时,汽车的加速度也随之增加。

三、第三定律:作用力与反作用力牛顿第三定律表明:任何一个作用力都会有一个与之大小相等、方向相反的反作用力。

简单来说,当一个物体施加力于另一个物体时,这两个物体之间的力是相互作用的,并且大小相等、方向相反。

第三定律的应用广泛且重要。

例如,在滑冰运动中,当滑冰者用力推墙壁时,墙壁会反作用一个力将滑冰者推离墙壁。

这是因为他们之间存在作用力与反作用力的关系。

牛顿运动定律在许多领域有着广泛的应用,包括力学、工程学以及天体物理等。

例如,在交通工程中,通过牛顿运动定律我们可以研究车辆在道路上的行驶状态,优化交通信号灯的配时,提高交通效率。

在航空航天领域,我们可以利用牛顿运动定律计算火箭的推力、轨道和速度,确保宇宙飞船的运行轨迹。

总结起来,牛顿运动定律是力学领域中不可或缺的基础理论。

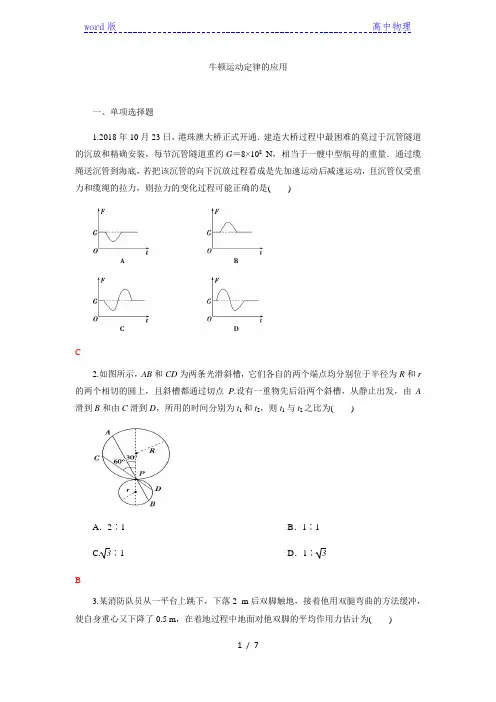

牛顿运动定律的应用一、单项选择题1.2018年10月23日,港珠澳大桥正式开通.建造大桥过程中最困难的莫过于沉管隧道的沉放和精确安装,每节沉管隧道重约G=8×108N,相当于一艘中型航母的重量.通过缆绳送沉管到海底,若把该沉管的向下沉放过程看成是先加速运动后减速运动,且沉管仅受重力和缆绳的拉力,则拉力的变化过程可能正确的是()C2.如图所示,AB和CD为两条光滑斜槽,它们各自的两个端点均分别位于半径为R和r 的两个相切的圆上,且斜槽都通过切点P.设有一重物先后沿两个斜槽,从静止出发,由A 滑到B和由C滑到D,所用的时间分别为t1和t2,则t1与t2之比为()A.2∶1B.1∶1C.3∶1 D.1∶3B3.某消防队员从一平台上跳下,下落2 m后双脚触地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身重心又下降了0.5 m,在着地过程中地面对他双脚的平均作用力估计为()A.自身所受重力的2倍B.自身所受重力的5倍C.自身所受重力的8倍D.自身所受重力的10倍B4.行车过程中,如果车距不够,刹车不及时,汽车将发生碰撞,车里的人可能受到伤害,为了尽可能地减轻碰撞所引起的伤害,人们设计了安全带.假定乘客质量为70 kg,汽车车速为90 km/h,从踩下刹车闸到车完全停止需要的时间为5 s,安全带对乘客的平均作用力大小约为(不计人与座椅间的摩擦)()A.450 N B.400 NC.350 N D.300 NC5.如图所示,位于竖直平面内的固定光滑圆环轨道与水平面相切于M点,与竖直墙相切于A点,竖直墙上另一点B与M的连线和水平面的夹角为60°,C是圆环轨道的圆心,已知在同一时刻:a、b两球分别由A、B两点从静止开始沿光滑倾斜直轨道分别沿AM、BM 运动到M点;c球由C点自由下落到M点.则()A.a球最先到达M点B.c球最先到达M点C.b球最先到达M点D.b球和c球都可能最先到达MB6.在设计游乐场中“激流勇进”的倾斜滑道时,小组同学将划艇在倾斜滑道上的运动视为由静止开始的无摩擦滑动,已知倾斜滑道在水平面上的投影长度L是一定的,而高度可以调节,则()A.滑道倾角越大,划艇下滑时间越短B.划艇下滑时间与倾角无关C.划艇下滑的最短时间为2L gD.划艇下滑的最短时间为2L gC7.在交通事故的分析中,刹车线的长度是很重要的依据,刹车线是汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动时留下的滑动痕迹.在某次交通事故中,汽车的刹车线长度是14 m,假设汽车轮胎与地面间的动摩擦因数恒为0.7,g取10 m/s2,则汽车刹车前的速度为()A.7 m/s B.14 m/sC.10 m/s D.20 m/sB8.在汽车内的悬线上挂着一个小球m,实验表明当汽车做匀变速直线运动时,悬线将与竖直方向成某一固定角度θ,如图所示,若在汽车底板上还有一个跟它相对静止的物体M,则关于汽车的运动情况和物体M的受力情况分析正确的是()A.汽车一定向右做加速运动B.汽车的加速度大小为g sin θC.M只受到重力、底板的支持力作用D.M除受到重力、底板的支持力作用外,还一定受到向右的摩擦力的作用D9.高空作业须系安全带,如果质量为m 的高空作业人员不慎跌落,从开始跌落到安全带对人刚产生作用力前人下落的距离为h (可视为自由落体运动),此后经历时间t 安全带达到最大伸长,若在此过程中该作用力始终竖直向上,则该段时间安全带对人的平均作用力大小为( )A.m 2gh t +mgB.m 2ght -mgC.m gh t +mgD.m gh t-mgA二、多项选择题10.如图所示,5块质量相同的木块并排放在水平地面上,它们与地面间的动摩擦因数均相同,当用力F 推第1块木块使它们共同加速运动时,下列说法中正确的是( )A .由右向左,两块木块之间的相互作用力依次变小B .由右向左,两块木块之间的相互作用力依次变大C .第2块木块与第3块木块之间的弹力大小为0.6FD .第3块木块与第4块木块之间的弹力大小为0.6F解析:选BC11.绷紧的传送带长L =32 m ,铁块与带间动摩擦因数μ=0.1,g =10 m/s 2,下列正确的是( )A .若皮带静止,A 处小铁块以v 0=10 m/s 向B 运动,则铁块到达B 处的速度为6 m/s B .若皮带始终以4 m/s 的速度向左运动,而铁块从A 处以v 0=10 m/s 向B 运动,铁块到达B 处的速度为6 m/sC.若传送带始终以4 m/s的速度向右运动,在A处轻轻放上一小铁块后,铁块将一直向右匀加速运动D.若传送带始终以10 m/s的速度向右运动,在A处轻轻放上一小铁块后,铁块到达B 处的速度为8 m/sABD12.如图所示,质量为m=1 kg的物体与水平地面之间的动摩擦因数为0.3,当物体运动的速度为10 m/s时,给物体施加一个与速度方向相反的大小为F=2 N的恒力,在此恒力作用下(取g=10 m/s2)()A.物体经10 s速度减为零B.物体经2 s速度减为零C.物体速度减为零后将保持静止D.物体速度减为零后将向右运动BC13.从某一星球表面做火箭实验.已知竖直升空的实验火箭质量为15 kg,发动机推动力为恒力.实验火箭升空后发动机因故障突然关闭,如图所示是实验火箭从升空到落回星球表面的速度随时间变化的图象,不计空气阻力,则由图象可判断()A.该实验火箭在星球表面达到的最大高度为320 mB.该实验火箭在星球表面达到的最大高度为480 mC.该星球表面的重力加速度为2.5 m/s2D.发动机的推动力F为37.50 NBC三、非选择题14.我国现在服役的第一艘航母“辽宁号”的舰载机采用的是滑跃起飞方式,即飞机依靠自身发动机从静止开始到滑跃起飞,滑跃仰角为θ.其起飞跑道可视为由长度L1=180 m的水平跑道和长度L2=20 m倾斜跑道两部分组成,水平跑道和倾斜跑道末端的高度差h=2 m,如图所示.已知质量m=2×104 kg的舰载机的喷气发动机的总推力大小恒为F=1.2×105 N,方向始终与速度方向相同,若飞机起飞过程中受到的阻力大小恒为飞机重力的0.15,飞机质量视为不变,并把飞机看成质点,航母处于静止状态.(1)求飞机在水平跑道运动的时间;(2)求飞机在倾斜跑道上的加速度大小.解析:(1)设飞机在水平跑道的加速度大小为a1,由牛顿第二定律得F1-f=ma1解得a1=4.5 m/s2由匀加速直线运动公式L1=12at2解得t=45s.(2)设沿斜面方向的加速度大小为a2,在倾斜跑道上对飞机受力分析,由牛顿第二定律得F-f-mg sin θ=ma2,其中sin θ=hL2解得a2=3.5 m/s2.答案:(1)45s(2)3.5 m/s215.如图所示,有一质量m=1 kg的物块,以初速度v=6 m/s从A点开始沿水平面向右滑行.物块运动中始终受到大小为2 N、方向水平向左的力F作用,已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.1.求:(取g=10 m/s2)(1)物块向右运动时所受摩擦力的大小和方向; (2)物块向右运动到最远处的位移大小;(3)物块经过多长时间回到出发点A ?(结果保留两位有效数字) 解析:(1)物块向右运动时所受摩擦力的大小 F f =μmg =1 N物块向右运动时所受摩擦力的方向水平向左. (2)物块向右运动时的加速度大小 a 1=F +Ff m=3 m/s 2物块向右运动到最远处时的位移大小 2a 1x =v 2,x =v22a1=6 m. (3)物块向右运动的时间:t 1=va1=2 s物块返回时的加速度大小:a 2=F -Ffm =1 m/s 2由x =12a 2t 2得物块返回过程的时间t 2=2xa2=23 s≈3.5 s 物块回到出发点A 的时间 t =t 1+t 2=5.5 s.答案:(1)1 N 水平向左 (2)6 m (3)5.5 s。

【知识梳理】1.共点力平衡⑴在共点力的作用下,如果物体保持_______或做_________________,这个物体就处于平衡状态。

⑵处于平衡状态下的物体,合外力F= ,加速度a= .2.超重与失重⑴超重:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)_____物体所受重力称为超重现象。

特征加速度方向 。

⑵失重:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)_____物体所受重力称为失重现象。

特征加速度方向 。

如果物体对支持物、悬挂物的作用力为______,物体处于完全失重状态。

此时物体的加速度方向__ ___,大小为 。

3. 连接体问题----临界问题:⑴当各部分加速度相同时,优先考虑“ ”;如果还要求物体间的内部作用力,再用“ ”.当各部分加速度不相同时,采用“ ”单独对系统内的每个物体列方程.⑵寻找各部分间的关系:当物体间无相对运动时,系统内各物体具有相同的速度、加速度、位移当物体间有相对运动时,系统内各物体的速度 、位移存在关联。

并以此为突破列方程【小试身手】1.若一个物体处于平衡状态,则此物体一定是( )A .静止B .匀速直线运动C .速度为零D .各共点力的合力为零2.大小不同的三个力同时作用在一个小球上,以下各组中可使小球平衡的是( )A .2 N ,3 N ,6 NB .1 N ,4 N ,6 NC .35 N ,15 N ,25 ND .5 N ,15 N ,25 N3.某静止物体受一对平衡力作用处于静止状态,现将其中一个力的方向不变,大小逐渐减小到零后,又逐渐恢复到原来的大小,而另一个力一直保持不变,在此过程中,该物体的加速度变化情况是( )A .逐渐增大B .逐渐减小C .先增大后减小D .先减小后增大4.质量为60kg 的人,站在升降机内的台秤上,测得体重为480 N ,则升降机的运动应是( ),加速度大小为 ,方向 。

A .匀速上升或匀速下降B .加速上升C .减速上升D .减速下降5.如图, 在倾角为α的固定光滑斜面上,有一用绳子拴着的长木板,木板上站着一只猫.已知木板的质量是猫的质量的2倍.当绳子突然断开时,猫立即沿着板向上跑,以保持其相对斜面的位置不变.则此时木板沿斜面下滑的加速度为2gC.23gsinα6某人在地面上用弹簧秤称得体重为490N 。

牛顿运动定律应用之板块和传送带问题(4.5 牛顿运动定律的应用第2课时)一.滑块、木板相对运动问题1.模型特点:滑块(视为质点)置于木板上,滑块和木板均相对地面运动,且滑块和木板在的相互作用下发生滑动。

2.位移关系:滑块由木板一端运动到另一端的过程中,滑块和木板同向运动时,位移大小之差∆x=;滑块和木板反向运动时,位移大小之和∆x=。

3.分析滑块方法:首先求出各物体在各个运动过程中的加速度(注意两过程的连接处加速度可能突变),然后找出物体之间的位移(路程)关系或速度关系是解题的突破口.思路如下:(1)确定研究对象,分析每一个物体的受力情况、运动情况(2)应用,计算滑块和木板的加速度(3)找出物体之间的关系是解题的突破口,前一个过程的速度是下一个过程的速度例1、(多选)如图所示,物体A放在物体B上,物体B放在光滑的水平面上,已知m A=6 kg,m B=2 kg;A、B间动摩擦因数μ=0.2;A物体上系一细线,细线能承受的最大拉力是20 N,水平向右拉细线,下述中正确的是(g取10 m/s2)()A.当拉力0<F<12 N时,A静止不动B.当拉力F>12 N时,A相对B滑动C.当拉力F=16 N时,B受到A的摩擦力等于4 ND.在细线可以承受的范围内,无论拉力F多大,A相对B始终静止【模型突破】做好两物体的受力分析和运动过程分析是解决此类问题的关键点和突破口,解答此类问题的注意事项:(1)要注意运动过程中两物体的速度关系、位移关系等,画出位移关系图;(2)相对静止时,常存在静摩擦力,两物体发生相对滑动的临界条件是静摩擦力达到最大值;(3)两物体速度相等时可能存在运动规律的变化,在解题时要注意这个临界状态。

两物体发生相对滑动后,属于“追及相遇问题”,要注意列出两物体间的位移关系.例2.、长为1.5m 的长木板B 静止放在水平冰面上,小物块A 以某一初速度从木板B 的左端滑上长木板B ,直到A 、B 的速度达到相同,此时A 、B 的速度为0.4m/s ,然后A 、B 又一起在水平冰面上滑行了8.0cm 后停下.若小物块A 可视为质点,它与长木板B 的质量相同,A 、B 间的动摩擦因数μ1=0.25.求:(1)木块与冰面的动摩擦因数;(2)小物块相对于长木板滑行的距离;(3)为了保证小物块不从木板的右端滑落,小物块滑上长木板的初速度应为多大?(取g =10m /s 2)【方法技巧】(1)若两物体以不同的初速度开始运动,则板块之间一定发生相对运动,物块刚好没有从木板上滑下,则此时它们的位移关系:同向时,位移大小之差△x=x 物块-x 木板=L (板长);反向时,位移大小之和△x=x 物块+x 木板=L 。

牛顿定律的应用

牛顿定律是一种基本的力学定律,它定义了物体之间的力和运动之间的关系,它规定:物体之间的力的大小与物体间的距离成反比,物体之间的力的方向与物体间的距离成正比。

牛顿定律的应用非常广泛,它可以用于解释和预测各种物理现象,如:

1. 引力:牛顿定律可以用来解释和预测两个物体之间的引力大小和方向。

2. 轨道运动:牛顿定律可以用来解释和预测天体的轨道运动。

3. 转动运动:牛顿定律可以用来解释和预测物体转动的情况,如轮子的转动。

4. 光学:牛顿定律可以用来解释和预测光的行为,如反射、折射等。

5. 热力学:牛顿定律可以用来解释和预测热力学现象,如温度和压力之间的关系。

牛顿运动定律是描述质点的运动状态与运动原因之间的关系,是现代物理学的基础。

它由英国物理学家艾萨克·牛顿在17世纪提出,包括牛顿第一定律、牛顿第二定律和牛顿第三定律。

牛顿第一定律,也被称为惯性定律,指出质点在没有外力作用下,将保持静止或匀速直线运动的状态。

换句话说,物体不会自行改变自己的速度或运动方向。

这一定律说明了物体的运动状态必须由外力来改变。

牛顿第二定律是运动学最重要的定律之一,也被称为运动定律。

它表明物体受到的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比。

牛顿第二定律的数学表达式为F=ma,其中F代表作用力,m代表物体的质量,a代表物体的加速度。

根据牛顿第二定律,如果给定了物体的质量和施加在物体上的力,就可以计算出物体的加速度。

这个定律在我们日常生活中有广泛的应用,比如汽车加速、坠落物体、施加力的物体等等。

牛顿第三定律,也被称为作用-反作用定律,指出每一个作用力都伴随着相等大小、方向相反的反作用力。

如果物体A对物体B施加一个力,物体B对物体A会施加同样大小、方向相反的力。

这个定律解释了物体间相互作用和反应的关系。

牛顿运动定律不仅适用于质点的运动,还适用于刚体、流体、电磁场等系统。

它对理解和研究力学、动力学、静力学等领域有着重要的意义。

牛顿运动定律的应用十分广泛。

在日常生活中,我们经常可以见到这些定律的应用。

比如,当我们踢足球时,踢球的脚施加在球上的力越大,球的加速度就越大;当我们开车刹车时,车速减缓的快慢取决于刹车的力大小;当我们骑自行车时,用力踩踏越大,速度就越快。

在工程领域,牛顿运动定律的应用更加广泛。

它被用于设计和计算各种机械和结构的运动。

比如,通过运用牛顿运动定律,可以计算出桥梁、建筑物、机器的稳定性和承载能力;通过制定合适的运动方程,可以设计和控制火箭航行、船舶航行等。

总之,牛顿运动定律是现代物理学的重要基础,它揭示了物体的运动状态与运动原因之间的关系。

通过应用这些定律,我们可以深入了解和探索物体的运动规律,并将其应用于日常生活和工程实践中。