建筑热工计算

- 格式:ppt

- 大小:2.08 MB

- 文档页数:40

热工性能计算书(一)本计算概况:传热系数限值:≤3.00 (W/m2.K)遮阳系数限值(东、南、西向):≤0.50(二)参考资料:《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001《民用建筑热工设计规范》GB50176-93《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy2.0)》(三)计算基本条件:1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。

2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。

3.以下计算条件可供参考:(1)各种情况下都应选用下列光谱:S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1);D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数;R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。

(2)冬季计算标准条件应为:室内环境温度 Tin=20℃室外环境温度 Tout=0℃内表面对流换热系数 hc,in=3.6 W/m2.K外表面对流换热系数 hc,out=20 W/m2.K太阳辐射照度 Is=300 W/m2(3)夏季计算标准条件应为:室内环境温度 Tin=25℃室外环境温度 Tout=30℃外表面对流换热系数 hc,in=2.5 W/m2.K外表面对流换热系数 hc,out=16 W/m2.K室外平均辐射温度 Trm =Tout太阳辐射照度 Is=500 W/m2(4)计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取Is= 0 W/m2。

(5)计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件,并取Tout=25℃。

(6)抗结露性能计算的标准边界条件应为:室内环境温度 Tin=20℃室外环境温度 Tou t=-20℃或 Tout=-30℃室内相对湿度 RH=30% 或 RH=50% 或 RH=70% 室外风速 V=4m/s(7)计算框的太阳能总透射比g f 应使用下列边界条件: q in =α〃I sq in 通过框传向室内的净热流(W/m 2); α 框表面太阳辐射吸收系数; I s 太阳辐射照度 =500 W/m 2。

建筑热工指标计算及其标准皖源集团—安徽节源节能科技有限公司2011年12月一、适用范围新标准(JGJ 26-95)中规范适用于严寒和寒冷地区,主要包括东北、华北和西北地区(简称三北地区)等年日平均温度低于或等于5℃的天数,一般都在90天以上,最长的满洲里达211天。

这一地区习惯上称为采暖区,其面积占我国国土面积的70%。

新标准适用于集中采暖的新建和扩建居住建筑热工与采暖节能设计。

居住建筑主要包括住宅建筑(约占92%)和集体宿舍、招待所、旅馆、托幼建筑等。

集中采暖系指由分散锅炉房、小区锅炉房和城市热网等资源,通过管道向建筑物供热的采暖方式。

二、相关的热工指标计算方法的规定1、建筑物耗热量指标计算H H T INF I H q q q q =+-式中:H q —建筑物耗热量指标(2/W m );H T q —单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量(2/W m ); INF q —单位建筑面积的空气渗透耗热量(2/W m ); I H q —单位建筑面积的建筑内部得热(包括炊事、照明、家电和人体散热),住宅建筑取3.80(2/W m )。

2、单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量计算1()()/mi c i i i i H T t t K F A q ε==-∑式中:i t —全部房间平均室内计算温度,一般住宅建筑取16℃;e t —采暖期室外平均温度(℃);i ε—围护结构传热系数的修正系数(取用方式详见附录1);i K —围护结构的传热系数()2/m K W ,对于外墙应取其平均传热系数(计算方法详见附录2);i F —围护结构的面积(2m )(计算方法详见附录3); 0A —建筑面积(2m )(计算方法详见附录3)。

3、单位建筑面积的空气渗透耗热量计算()()/i e INF t t C N V A q ρρ=-式中:C ρ—空气比热容,取0.28/()W h kg K ;ρ—空气密度(3/kg m ),取e t 条件下的值;N —换气次数,住宅建筑取0.5(1/h ); V—换气体积(3m )(计算方法详见附录3)。

建筑热工指标计算及其标准皖源集团—安徽节源节能科技有限公司2011年12月一、适用范围新标准(JGJ 26-95)中规范适用于严寒和寒冷地区,主要包括东北、华北和西北地区(简称三北地区)等年日平均温度低于或等于5℃的天数,一般都在90天以上,最长的满洲里达211天。

这一地区习惯上称为采暖区,其面积占我国国土面积的70%。

新标准适用于集中采暖的新建和扩建居住建筑热工与采暖节能设计。

居住建筑主要包括住宅建筑(约占92%)和集体宿舍、招待所、旅馆、托幼建筑等。

集中采暖系指由分散锅炉房、小区锅炉房和城市热网等资源,通过管道向建筑物供热的采暖方式。

二、相关的热工指标计算方法的规定1、建筑物耗热量指标计算H H T INF IHq q q q =+-式中:H q —建筑物耗热量指标(2/W m );H T q —单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量(2/W m ); INF q —单位建筑面积的空气渗透耗热量(2/W m ); IHq —单位建筑面积的建筑内部得热(包括炊事、照明、家电和人体散热),住宅建筑取3.80(2/W m )。

2、单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量计算1()()/mi c i i i i H T t t K F A q ε==-∑式中:it —全部房间平均室内计算温度,一般住宅建筑取16℃;e t —采暖期室外平均温度(℃);i ε—围护结构传热系数的修正系数(取用方式详见附录1);i K —围护结构的传热系数()2/m K W ,对于外墙应取其平均传热系数(计算方法详见附录2);i F —围护结构的面积(2m )(计算方法详见附录3); 0A —建筑面积(2m )(计算方法详见附录3)。

3、单位建筑面积的空气渗透耗热量计算0()()/i e INF t t C N V A q ρρ=-式中:C ρ—空气比热容,取0.28/()W h kg K ;ρ—空气密度(3/kg m ),取e t 条件下的值;N —换气次数,住宅建筑取0.5(1/h ); V —换气体积(3m )(计算方法详见附录3)。

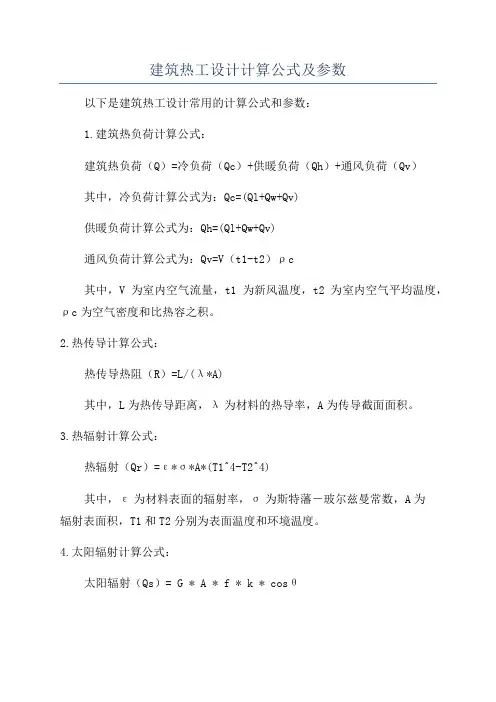

建筑热工设计计算公式及参数

以下是建筑热工设计常用的计算公式和参数:

1.建筑热负荷计算公式:

建筑热负荷(Q)=冷负荷(Qc)+供暖负荷(Qh)+通风负荷(Qv)

其中,冷负荷计算公式为:Qc=(Ql+Qw+Qv)

供暖负荷计算公式为:Qh=(Ql+Qw+Qv)

通风负荷计算公式为:Qv=V(t1-t2)ρc

其中,V为室内空气流量,t1为新风温度,t2为室内空气平均温度,ρc为空气密度和比热容之积。

2.热传导计算公式:

热传导热阻(R)=L/(λ*A)

其中,L为热传导距离,λ为材料的热导率,A为传导截面面积。

3.热辐射计算公式:

热辐射(Qr)=ε*σ*A*(T1^4-T2^4)

其中,ε为材料表面的辐射率,σ为斯特藩-玻尔兹曼常数,A为

辐射表面积,T1和T2分别为表面温度和环境温度。

4.太阳辐射计算公式:

太阳辐射(Qs)= G * A * f * k * cosθ

其中,G为太阳总辐射,A为所接受辐射的面积,f为表面吸收系数,k为太阳辐射入射角度与法线夹角的余弦值,θ为太阳高度角。

5.空气换算参数:

空气换算需要使用以下参数:

空气密度ρ=P/(R*T)

其中,P为大气压强,R为气体常数,T为气温。

6.热容量计算公式:

热容量(C)=m*c

其中,m为物体质量,c为物体比热容。

以上是建筑热工设计中常用的计算公式和参数,通过这些公式和参数

可以计算建筑的热负荷、热传导、热辐射、太阳辐射以及空气换算等关键

指标,从而指导建筑的热工设计和能源利用优化。

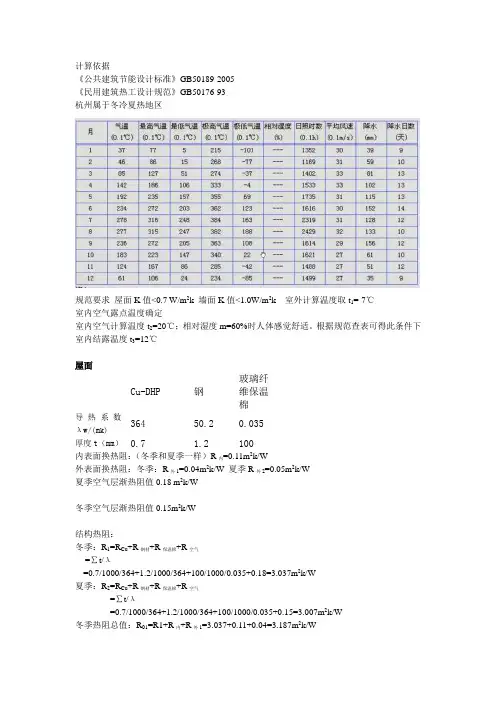

计算依据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《民用建筑热工设计规范》GB50176-93杭州属于冬冷夏热地区规范要求 屋面K 值<0.7 W/m 2k 墙面K 值<1.0W/m 2k 室外计算温度取t 1=-7℃ 室内空气露点温度确定室内空气计算温度t 2=20℃;相对湿度m=60%时人体感觉舒适。

根据规范查表可得此条件下室内结露温度t 3=12℃屋面Cu-DHP 钢 玻璃纤维保温棉 导热系数λw/(mk)364 50.2 0.035 厚度t (mm ) 0.7 1.2 100内表面换热阻:(冬季和夏季一样)R 内=0.11m 2k/W外表面换热阻:冬季:R 外1=0.04m 2k/W 夏季R 外2=0.05m 2k/W 夏季空气层渐热阻值0.18 m 2k/W冬季空气层渐热阻值0.15m 2k/W结构热阻:冬季:R 1=R Cu +R 钢材+R 保温棉+R 空气=∑t/λ=0.7/1000/364+1.2/1000/364+100/1000/0.035+0.18=3.037m 2k/W夏季:R 2=R Cu +R 钢材+R 保温棉+R 空气=∑t/λ=0.7/1000/364+1.2/1000/364+100/1000/0.035+0.15=3.007m 2k/W 冬季热阻总值:R 01=R1+R 内+R 外1=3.037+0.11+0.04=3.187m 2k/WK值=1/R01=1/3.187=0.3137W/m2k <0.7W/m2k夏季热阻总值:R02=R2+R内+R外=3.007+0.11+0.05=3.167m2k/WK值=1/R02=1/3.167=0.3157W/m2k <0.7W/m2k屋面K值满足规范冬季内表面温度计算已知室内内表面换热阻R内=0.11m2k/WT=t2-R内*(t-2-t1)/R01=20-0.11*(20-(-7))/3.187=19.068℃>12℃符合要求墙面已知面材KME氧化铜蜂窝板 U值=5.57W/m2k所以热阻率R=1/U=1/5.57=0.180m2k/W其它条件同屋面结构热阻:冬季:R1=R Cu+R钢材+R保温棉+R空气=∑t/λ=0.180+1.2/1000/364+100/1000/0.035+0.18=3.217m2k/W夏季:R2=R Cu+R钢材+R保温棉+R空气=∑t/λ=0.180+1.2/1000/364+100/1000/0.035+0.15=3.187m2k/W冬季热阻总值:R01=R1+R内+R外1=3.037+0.11+0.04=3.367m2k/WK值=1/R01=1/3.367=0.297W/m2k <1W/m2k夏季热阻总值:R02=R2+R内+R外=3.007+0.11+0.05=3.347m2k/WK值=1/R02=1/3.347=0.299W/m2k <1W/m2k冬季内表面温度计算已知室内内表面换热阻R内=0.11m2k/WT=t2-R内*(t-2-t1)/R01=20-0.11*(20-(-7))/3.367=19.118℃>12℃符合要求。

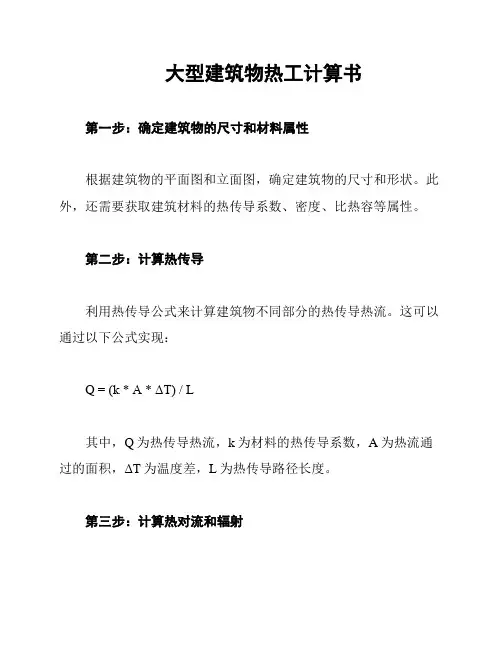

大型建筑物热工计算书第一步:确定建筑物的尺寸和材料属性根据建筑物的平面图和立面图,确定建筑物的尺寸和形状。

此外,还需要获取建筑材料的热传导系数、密度、比热容等属性。

第二步:计算热传导利用热传导公式来计算建筑物不同部分的热传导热流。

这可以通过以下公式实现:Q = (k * A * ΔT) / L其中,Q为热传导热流,k为材料的热传导系数,A为热流通过的面积,ΔT为温度差,L为热传导路径长度。

第三步:计算热对流和辐射建筑物的外表面通常会受到室外空气的对流和太阳辐射的影响。

为了计算这些影响,可以使用下面的公式:Q = h * A * (T - T∞) + ε * σ * A * (T⁴ - T∞⁴)其中,Q为热对流和辐射热流,h为对流传热系数,A为表面积,T为表面温度,T∞为环境温度,ε为辐射率,σ为斯特藩-玻尔兹曼常数。

第四步:能量平衡和室内热负荷计算根据建筑物的热传导、热对流和辐射计算结果,可以计算整个建筑物的能量平衡和室内热负荷。

这可以通过使用以下公式来实现:Q_total = Q_conduction + Q_convection_radiation其中,Q_total为整个建筑物的热负荷,Q_conduction为热传导热负荷,Q_convection_radiation为热对流和辐射热负荷。

第五步:结果分析和优化建议根据能量平衡和室内热负荷计算的结果,可以评估建筑物的热能性能,并提出相应的优化建议。

例如,使用更好的绝热材料、改善建筑物外墙的保温性能等。

希望本文档提供的热工计算方法和步骤能够对大型建筑物的能源效率评估和优化提供一定的帮助。

[参考文献]- 张三. (2021). 建筑物热工计算原理与应用. 施工出版社.- 李四. (2020). 建筑能源计算与评价. 建筑科学出版社.以上为简要内容,具体热工计算的过程和公式可参考相关参考文献。

建筑热工设计计算公式及参数(一)热阻的计算1.单一材料层的热阻应按下式计算:式中R——材料层的热阻,㎡·K/W;δ——材料层的厚度,m;λc——材料的计算导热系数,W/(m·K),按附录三附表3.1及表注的规定采用。

2.多层围护结构的热阻应按下列公式计算:R=R1+R2+……+Rn(1.2)式中R1、R2……Rn——各材料层的热阻,㎡·K/W。

3.由两种以上材料组成的、两向非均质围护结构(包括各种形式的空心砌块,以及填充保温材料的墙体等,但不包括多孔粘土空心砖),其平均热阻应按下式计算:(1.3)式中——平均热阻,㎡·K/W;Fo——与热流方向垂直的总传热面积,㎡;Fi——按平行于热流方向划分的各个传热面积,㎡;(参见图3.1);Roi——各个传热面上的总热阻,㎡·K/WRi——内表面换热阻,通常取0.11㎡·K/W;Re——外表面换热阻,通常取0.04㎡·K/W;φ——修正系数,按本附录附表1.1采用。

图3.1 计算图式修正系数φ值附注:(1)当围护结构由两种材料组成时,λ2应取较小值,λ1应取较大值,然后求得两者的比值。

(2)当围护结构由三种材料组成,或有两种厚度不同的空气间层时,φ值可按比值/λ1确定。

(3)当围护结构中存在圆孔时,应先将圆孔折算成同面积的方孔,然后再按上述规定计算。

4.围护结构总热阻应按下式计算:Ro=Ri+R+Re(1.4)式中Ro——围护结构总热阻,㎡·K/W;Ri——内表面换热阻,㎡·K/W;按本附录附表1.2采用;Re——外表面换热阻,㎡·K/W,按本附录附表1.3采用;r——围护结构热阻,㎡·K/W。

内表面换热系数αi 及内表面换热阻Ri 值注:表中h 为肋高,s为肋间净距。

5.空气间层热阻值的确定(1)不带铝箔,单面铝箔、双面铝箔封闭空气间层的热阻值应按附表1.4采用。

建筑热工计算分级建筑热工计算分级是建筑领域中的重要工作之一,它能够帮助我们评估建筑物在不同气候条件下的热舒适性和能源效益。

在热工计算中,建筑物被分为不同的热工等级,以便更好地了解其能源消耗和热传递特性。

热工计算分级的过程通常包括以下几个步骤。

首先,我们需要收集建筑物的相关信息,例如建筑物的尺寸、材料和绝缘性能等。

然后,我们可以使用热工软件进行模拟和分析,以确定建筑物在不同气候条件下的热工性能。

这些软件可以模拟建筑物内外的热传递、空气流动和温度分布等。

在热工计算中,建筑物根据其热传递特性被分为不同的等级。

一般来说,建筑物的热工等级可以分为一级到五级,其中一级建筑物的热传递特性最好,能够有效地保持室内温度稳定。

而五级建筑物的热传递特性较差,容易受到外界气候的影响。

通过热工计算分级,我们可以更好地了解建筑物的热舒适性和能源效益。

一级建筑物通常具有较低的热传递率和较好的绝缘性能,因此在冬季可以保持室内温暖,在夏季可以保持室内凉爽。

而五级建筑物由于热传递特性较差,可能需要额外的供暖和冷却设备来维持室内的舒适温度。

热工计算分级对于建筑物的设计和改进非常重要。

通过对建筑物的热传递特性进行评估和分析,我们可以优化建筑物的能源利用和热舒适性,减少能源消耗和碳排放。

此外,热工计算分级还可以指导建筑物的绝缘和通风设计,提高建筑物的能源效益和室内环境质量。

建筑热工计算分级是建筑领域中的重要工作,它可以帮助我们评估建筑物的热传递特性和能源效益。

通过热工计算分级,我们可以优化建筑物的设计和改进,提高其能源利用和热舒适性。

这对于减少能源消耗和改善室内环境质量非常重要。

因此,建筑热工计算分级在建筑领域中有着重要的应用和意义。

混凝土热工计算:依据《建筑施工手册》(第四版)、《大体积混凝土施工规范》(GB_50496-2009)进行取值计算。

砼强度为:C40 砼抗渗等级为:P6砼供应商提供砼配合比为:水:水泥:粉煤灰:外加剂:矿粉:卵石:中砂155: 205 : 110 : 10.63 : 110 : 1141 : 727一、温度控制计算1、最大绝热温升计算T MAX= W·Q/c·ρ=(m c+K1FA+K2SL+UEA)Q/Cρ式中:T MAX——混凝土的最大绝热温升;W——每m3混凝土的凝胶材料用量;m c——每m3混凝土的水泥用量,取205Kg/m3;FA——每m3混凝土的粉煤灰用量,取110Kg/m3;SL——每m3混凝土的矿粉用量,取110Kg/m3;UEA——每m3混凝土的膨胀剂用量,取10.63Kg/m3;K1——粉煤灰折减系数,取0.3;K2——矿粉折减系数,取0.5;Q——每千克水泥28d 水化热,取375KJ/Kg;C——混凝土比热,取0.97[KJ/(Kg·K)];ρ——混凝土密度,取2400(Kg/m3);T MAX=(205+0.3×110+0.5×110+10.63)×375/0.97×2400T MAX=303.63×375/0.97×2400=48.91(℃)2、各期龄时绝热温升计算Th(t)=W·Q/c·ρ(1-e-mt)= T MAX(1-e-mt);Th——混凝土的t期龄时绝热温升(℃);е——为常数,取2.718;t——混凝土的龄期(d);m——系数、随浇筑温度改变。

根据商砼厂家提供浇注温度为20℃,m值取0.362Th(t)=48.91(1-e-mt)计算结果如下表:3、砼内部中心温度计算T1(t)=T j+Thξ(t)式中:T1(t)——t 龄期混凝土中心计算温度,是该计算期龄混凝土温度最高值;T j——混凝土浇筑温度,根据商砼厂家提供浇注温度为20℃;ξ(t)——t 龄期降温系数,取值如下表T1(t)=T j+Thξ(t)=20+ Thξ(t)计算结果如下表:由上表显示,砼中心温度最高值出现在第三天。

居住建筑

建筑节能计算书

工程名称:济南

设计单位:山东

建设单位:济南有限公司计算人:

审核人:

联系电话:(0531)

计算时间:2014.01

1工程概况

注:该建筑面积应按《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2005确定。

2 计算依据

山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》(DBJ 14- 037-2006)

3 基本参数计算

注:1 体形系数计算,当为住宅小区时,相同结构体系、相同节能做法的楼幢,应取体形系数最大的单体建筑计算。

不同结构体系、不同节能做法的楼幢应分别计算。

2 建筑面积A O应按标准附录A中规定的方法进行计算。

4静态指标计算

4.1 围护结构传热系数计算

注:附外墙、屋顶等部位平均传热系数计算过程。

4.2直接判定法

当设计建筑的体形系数符合标准第3.1.3条规定,其围护结构各部分的传热系数均不超过标准第3.3.1条限值,且窗墙面积比不超过第3.3.4条的规定值时,可直接判定为建筑热工设计符合节能标准要求。

附:外墙、屋顶等部位平均传热系数计算过程。

公共建筑热工计算公共建筑热工计算是指对公共建筑的热能传递过程进行计算,包括热传导、对流、辐射等热传递方式的热阻、热容、热传递效率等参数的计算。

通过热工计算,可以评估建筑的热工性能,优化建筑的热工设计,提高建筑的能源利用效率。

本文将从热工计算的基本原理、方法和一些实际应用场景进行详细介绍。

一、热工计算的基本原理热工计算是通过分析建筑热传递的基本原理和热传递过程的参数来计算建筑的热工性能。

主要基于热传导、对流和辐射三种方式进行分析和计算。

1.热传导:指物质内部的热能传递,主要通过物质内部的分子、原子间的碰撞传递热能。

热传导主要通过热传导系数进行计算,可以通过热传导方程计算材料的热导率。

2.对流:指流体介质(如空气、水等)中的热能传递,主要通过流体的传热系数和表面的传热面积进行计算。

对流传热可以分为自然对流和强制对流两种情况,其中传热系数受到流体性质、速度和表面状态等因素的影响。

3.辐射:指通过电磁波(如热辐射)传递热能,主要通过热辐射的辐射率、温度差和表面积进行计算。

辐射传热是建筑中重要的传热方式,特别是在太阳辐射和建筑外墙、屋面的热传递过程中。

通过以上三种方式的热传递计算,可以得到建筑各个部分的热阻、热容和热传递效率等参数,进而评估建筑的热工性能。

二、热工计算的方法热工计算主要通过数学模型和计算方法进行分析和计算,主要包括建筑热工性能计算、热阻计算和传热系数计算等。

1.建筑热工性能计算:通过建筑的热工性能计算,可以评估建筑的热阻、热容和热传递效率等参数。

常用的计算方法包括建筑热工性能系数法、传导―对流耦合法和有限差分法等。

2.热阻计算:热阻是指阻碍热传导的物理过程,可以通过计算建筑构件(如墙体、窗户、屋顶等)的热阻来评估建筑的保温性能。

常用的计算方法包括单位热阻法和综合热阻法等。

3.传热系数计算:传热系数是评估传热效果的参数,可以通过计算建筑构件内部和外部的传热系数来评估热传递效果。

常用的计算方法包括电阻传热法、潜热传热法和热阻传热法等。

某建筑承台大体积混凝土热工计算建筑承台是建筑结构中的重要构件,大体积混凝土是其主要制成材料之一。

混凝土在施工过程中需经历多个阶段,包括搅拌、浇筑、固化等。

这些阶段中,混凝土材料内部产生的热量会对其性能产生影响,因此需要进行热工计算。

本文将对某建筑承台大体积混凝土热工计算进行介绍。

一、热工性质大体积混凝土的热工性质直接影响其热产生量和热传输率,进而影响其性能。

混凝土的热工性质包括导热系数、比热容、密度等。

导热系数是指材料在温度变化时单位时间内传递的热量。

混凝土的导热系数通常在1.5-3.5W/(m·K)之间,与水泥品种、骨料类型、水胶比等因素有关。

比热容是指材料单位质量在温度变化时所吸收或放出的热量。

混凝土的比热容通常在900-1200J/(kg·K)之间,与水胶比、骨料类型、加气剂类型等有关。

密度是指材料单位体积的质量。

混凝土的密度通常在2200-2600kg/m³之间,与水泥品种、骨料类型、水胶比等因素有关。

二、热产生量计算混凝土在固化过程中,水泥水化反应会产生热量,进而使混凝土内部温度升高。

针对热量的计算,可以采用热量平衡原理。

热量平衡原理指内部热量的产生与内部热量的耗散平衡,即热量的产生量等于热量的散失量。

混凝土的热量产生主要来自水泥水化反应,水化反应与水泥中反应石种数量、活性、配合比等因素有关。

通常来说,热量产生量可以通过水泥水化热量与配用量之间的关系计算。

水泥水化热量可以在水泥包装上找到,一般为稻谷状热量,单位为J/g。

配合比则是指水泥、骨料、砂浆、水所组成的比例,通常用干重计算,即骨料和水泥干重比。

三、热传输计算在固化阶段,混凝土内部温度升高,会对周围环境产生热传输作用。

热传输的计算可以采用传统的傅里叶定律,即热通量大小与温度梯度的乘积成正比例关系。

热传输可以通过导热系数、比热容、密度等物理参数进行计算。

结语某建筑承台大体积混凝土的热工计算是建筑结构设计中不可缺少的部分。

墙体热阻值计算Ro.t=Re+Rp+Ri综合热阻(以别墅4层框剪结构,江苏)规范要求R0.76导热系数、传热系数概念及热工计算方法添加时间:2011-04-25 14:54 添加人:导热系数:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米•度(W/m•K,此处的K可用℃代替)。

传热系数:传热系数以往称总传热系数。

国家现行标准规范统一定名为传热系数。

传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米•度(W/㎡•K,此处K可用℃代替)。

热工计算:1、围护结构热阻的计算 单层结构热阻:R=δ/λ式中:δ—材料层厚度(m)λ—材料导热系数[W/(m.k)] 多层结构热阻:R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn式中:R1、R2、---Rn —各层材料热阻(m.k/w)δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]2、围护结构的传热阻 R0=Ri+R+Re式中:Ri—内表面换热阻(m.k/w)(一般取0.11) Re—外表面换热阻(m.k/w)(一般取0.04)R—围护结构热阻(m.k/w)3、围护结构传热系数计算 K=1/ R0式中:R0—围护结构传热阻外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3)/(Fp+ Fb1+Fb2+Fb3) 式中:Km—外墙的平均传热系数[W/(m.k)]Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m.k)]Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m.k)]Fp—外墙主体部位的面积Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积4、单一材料热工计算运算式①厚度δ(m)=热阻值R(m.k/w)*导热系数λ[W/(m.k)]②热阻值R(m.k/w)=1/传热系数K [W/(㎡•K)]③厚度δ(m)=导热系数λ[W/(m.k)]/传热系数K [W/(㎡•K)]5、围护结构设计厚度的计算厚度δ(m)=热阻值R(m.k/w)*导热系数λ[W/(m.k)] *修正系数热桥部分热阻值计算(XPS)。

建筑外墙热工计算

热工计算的基本原理

建筑外墙的热工计算主要涉及建筑材料的热传导和热阻性能。

热传导是指热量在材料中的传递和扩散,而热阻则是材料对热流的

阻碍程度。

通过对外墙材料的热传导和热阻进行计算,可以评估建

筑外墙的隔热性能。

热工计算的步骤

1. 确定建筑外墙材料的热导率:热导率是材料导热性能的指标,用于描述材料单位厚度下温度梯度对应的热流量。

热导率是进行热

工计算的基本参数,可以通过实验或查阅相关资料获取。

2. 计算外墙的热阻:外墙的热阻由墙体结构和使用的绝缘材料

决定。

根据墙体结构和绝缘材料的厚度、导热系数等参数,可以计

算出外墙的热阻。

3. 计算整体建筑外墙的热阻:根据外墙的面积和热阻,可以计

算整体建筑外墙的热阻。

这个值可以帮助评估建筑外墙的隔热效果。

4. 评估建筑外墙的隔热性能:通过比较建筑外墙的热阻和相关

标准要求,可以评估建筑外墙的隔热性能。

合格的建筑外墙应具有

较高的热阻,以减少热量传递和能源消耗。

总结

建筑外墙热工计算是建筑设计过程中的重要环节。

通过对建筑

外墙材料的热传导和热阻进行计算,可以评估建筑外墙的隔热性能。

热工计算的基本步骤包括确定材料热导率、计算外墙热阻、计算整

体建筑外墙热阻和评估隔热性能。

合理的建筑外墙热工计算有助于

提高建筑的能源效率和室内舒适性。

建筑热工计算的补充说明一、热工计算方法补充说明6-016-013 朝向窗墙面积比M 11) 地下室为非采暖空间时,±0.00以下的建筑物垂直外立面不参与计算。

2) 地下室为采暖空间时,±0.00以下与室外空气接触的建筑物垂直外立面参与计算(包括:±0.00至室外地平、至窗井底部、至下沉庭院地平的外墙和门窗)。

4 建筑物体形系数S1) 没有地下室,或有地下室但地下室为非采暖空间时,建筑物外表面积及其所包围的空间从首层地面(±0.00)算起,±0.00以下不参与计算。

2) 有地下室且地下室为采暖空间时(1)参与计算的建筑物外表面积F Σ,为地上和地下所有与大气接触的围护结构外表面积的总和(其中凸窗和封闭式阳台计算方法见上述1、2)。

(2)参与计算的建筑物体积0V ,为±0.00以上体积上V 和±0.00以下计算体积’下V 两部分之和。

(3)±0.00以下计算体积’下V 按下式确定:下下’下’下V f f V 式中:’下f ——±0.00以下与室外空气接触的垂直外立面面积(包括:±0.00至室外地平、至窗井底部、至下沉庭院地平的外立面);下f ——±0.00以下垂直外立面总面积(包括与室外空气接触和与土壤接触的外立面);下V ——±0.00以下下f 包围的总体积。

5 当建筑物各部分层数不统一(阶梯式错层)时,该建筑热工参数限值可按面积所占比例最大部分的层数统一确定取值。

6 采用附录权衡判断表B.1.3.-2进行温差传热量计算时, 楼梯间和封闭外走廊的屋面、地面(或楼板)不单独计算,简化为与户内部分统一计算,即室内外温差均为17.9℃。

二、其他补充说明和更正1《标准》表3.2.2注释和3.2.12-4:变形缝除要求缝隙两边填充深度不小于300mm的保温材料外,顶部水平方向也应向下填充深度不小于300mm的保温材料。