历史观点评析题的做法

- 格式:ppt

- 大小:2.54 MB

- 文档页数:27

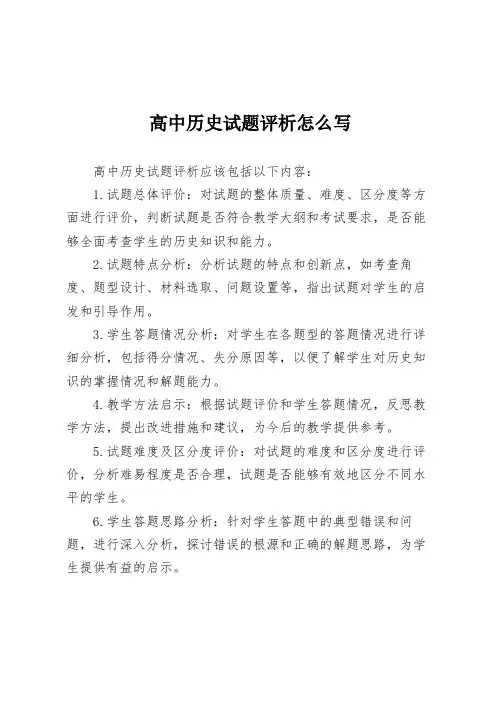

高中历史试题评析怎么写

高中历史试题评析应该包括以下内容:

1.试题总体评价:对试题的整体质量、难度、区分度等方面进行评价,判断试题是否符合教学大纲和考试要求,是否能够全面考查学生的历史知识和能力。

2.试题特点分析:分析试题的特点和创新点,如考查角度、题型设计、材料选取、问题设置等,指出试题对学生的启发和引导作用。

3.学生答题情况分析:对学生在各题型的答题情况进行详细分析,包括得分情况、失分原因等,以便了解学生对历史知识的掌握情况和解题能力。

4.教学方法启示:根据试题评价和学生答题情况,反思教学方法,提出改进措施和建议,为今后的教学提供参考。

5.试题难度及区分度评价:对试题的难度和区分度进行评价,分析难易程度是否合理,试题是否能够有效地区分不同水平的学生。

6.学生答题思路分析:针对学生答题中的典型错误和问题,进行深入分析,探讨错误的根源和正确的解题思路,为学生提供有益的启示。

7.答题技巧建议:根据学生的答题情况,提出一些答题技巧和建议,如如何审题、如何组织语言、如何把握时间等,帮助学生提高答题效率和准确性。

8.试题中存在的问题及改进建议:指出试题中存在的一些问题或不足之处,并提出相应的改进建议,为今后的命题工作提供参考。

总之,高中历史试题评析应该全面、客观、深入,旨在促进教学质量的提高和学生能力的发展。

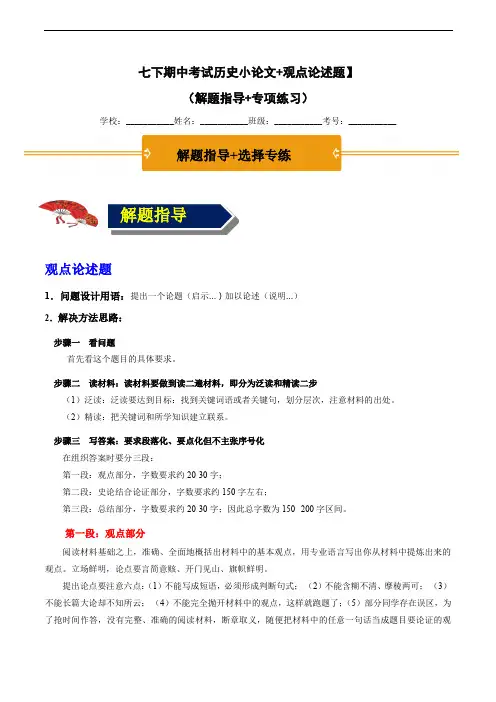

七下期中考试历史小论文+观点论述题】(解题指导+专项练习)学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________解题指导+选择专练解题指导观点论述题1.问题设计用语:提出一个论题(启示…)加以论述(说明…)2.解决方法思路:步骤一看问题首先看这个题目的具体要求。

步骤二读材料:读材料要做到读二遍材料,即分为泛读和精读二步(1)泛读:泛读要达到目标:找到关键词语或者关键句,划分层次,注意材料的出处。

(2)精读:把关键词和所学知识建立联系。

步骤三写答案:要求段落化、要点化但不主张序号化在组织答案时要分三段:第一段:观点部分,字数要求约20-30字;第二段:史论结合论证部分,字数要求约150字左右;第三段:总结部分,字数要求约20-30字;因此总字数为150--200字区间。

第一段:观点部分阅读材料基础之上,准确、全面地概括出材料中的基本观点,用专业语言写出你从材料中提炼出来的观点。

立场鲜明,论点要言简意赅、开门见山、旗帜鲜明。

提出论点要注意六点:(1)不能写成短语,必须形成判断句式;(2)不能含糊不清、摩棱两可;(3)不能长篇大论却不知所云;(4)不能完全抛开材料中的观点,这样就跑题了;(5)部分同学存在误区,为了抢时间作答,没有完整、准确的阅读材料,断章取义,随便把材料中的任意一句话当成题目要论证的观点,导致全盘皆输。

这样会导致论文的论点残缺,进而导致论证角度狭窄,论证过程无法展开;(6)提炼出观点后,一定不要急着下笔作答,花一分钟左右的时间在大脑构思如何表态有利于你接下来的论证。

由于材料常以图表、外语翻译语言、文言文等方式呈现,对于考生获取和解读信息的能力、归纳和组织语言能力的要求较高,因而考生普遍感到棘手,这就要求考生在平时训练中务必下大气力予以突破。

第二段:史论结合论证部分在这一部分中要求从2--4则史料来论证观点,并且做到一则史料一论证,而不是堆积史料,然后下一个总结论。

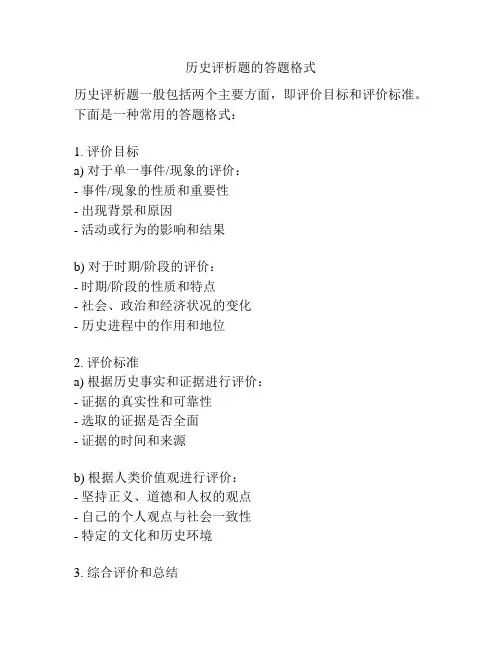

历史评析题的答题格式

历史评析题一般包括两个主要方面,即评价目标和评价标准。

下面是一种常用的答题格式:

1. 评价目标

a) 对于单一事件/现象的评价:

- 事件/现象的性质和重要性

- 出现背景和原因

- 活动或行为的影响和结果

b) 对于时期/阶段的评价:

- 时期/阶段的性质和特点

- 社会、政治和经济状况的变化

- 历史进程中的作用和地位

2. 评价标准

a) 根据历史事实和证据进行评价:

- 证据的真实性和可靠性

- 选取的证据是否全面

- 证据的时间和来源

b) 根据人类价值观进行评价:

- 坚持正义、道德和人权的观点

- 自己的个人观点与社会一致性

- 特定的文化和历史环境

3. 综合评价和总结

a) 对于单一事件/现象的综合评价:

- 按照评价目标和评价标准进行综合评价- 总结事件/现象对历史的影响和意义

b) 对于时期/阶段的综合评价:

- 按照评价目标和评价标准进行综合评价- 总结时期/阶段对历史的贡献和意义。

历史评析题步骤做历史评析题呀,其实就像一场穿越历史的探索之旅呢!下面我就来和大家说说我做这类题目的步骤哈。

首先呢,得仔细阅读题目内容。

这一步可不能马虎呀!要把题目中的关键信息都找出来,像是涉及到的历史时期、人物、事件啥的。

有时候题目里会有一些小陷阱,你要是没看仔细,后面的分析可能就会跑偏。

我自己就有过这样的经历,没注意到一个小细节,结果整个答案都有点歪了,所以这一步一定要认真对待!然后呢,就是要调动你大脑里的历史知识储备啦。

这就像是打开你的历史知识宝库一样。

把和题目相关的历史知识都想起来,不管是课本上学到的,还是你自己课外阅读积累的。

不过呢,这时候也不用把所有的知识都一股脑儿地全写上去,要挑选那些最相关、最有用的。

我通常会在这个环节花多一点时间,在脑海里好好梳理一下,哪些知识是可以用来支撑我的观点的。

接下来就是要确定自己的观点啦。

这个观点就像是你整个评析的灯塔,要明确、清晰。

你可以同意题目中的观点,也可以不同意,但不管怎样,都要有自己的理由哦。

这一步看起来很简单,但建议不要跳过,避免后续出现问题。

就像盖房子,没有一个坚实的基础,房子怎么能盖得稳呢?再然后呀,就是要用你之前找出来的历史知识来论证你的观点啦。

这一步可太重要了!要把历史事实和你的观点紧密地结合起来,就像用线把一颗颗珍珠串起来一样。

你可以从不同的角度去论证,比如政治、经济、文化等方面。

不过在写的时候呢,要注意条理清晰,不要东一榔头西一棒槌的。

我自己的话,会先列一个小提纲,大概写一下从哪些方面去论证,这样写起来就会更有条理。

在这一过程中,还可以适当地引用一些历史名人的话或者历史文献里的语句。

这就像是给你的答案增添了一些调味剂,会让你的答案更加丰富、有说服力。

但是呢,也不要过度引用,不然就有点喧宾夺主啦。

最后一步,也是很关键的一步,就是要检查自己的答案。

这一点真的很重要,我通常会再检查一次,真的,确认无误是关键。

看看有没有错别字呀,语句是否通顺呀,论证的逻辑有没有漏洞之类的。

历史选择史实,自拟观点进行论述类试题的

解题方法

解题方法如下:

1. 确定观点:首先,明确自己支持的历史观点。

例如,关于辛亥革命,你可以选择支持其正面影响,如推翻满清政权,开启民主革命等;或者选择反驳其负面影响,如革命过程中的暴力行为,革命后的政治动荡等。

2. 收集史实:针对所选观点,收集相关的历史事实和证据。

如辛亥革命推翻满清政权,你可以找到孙中山、黄兴等革命领袖的事迹,以及《中华民国临时约法》等法律文件。

3. 分析史实:对收集到的史实进行深入分析,揭示其内在的联系和意义。

如辛亥革命后的政治动荡,你可以分析革命果实被袁世凯窃取的原因及其影响。

4. 论述观点:根据史实和分析,有条理地论述自己的观点。

可采用时间顺序、逻辑顺序等方式,使得论述清晰易懂。

5. 总结:在论述结尾,对观点进行总结,强调自己的观点为何正确或为何需要改进。

注意:在论述过程中,要保持客观公正,尽量避免主观臆断和片面理解。

同时,注意文字表达的简洁明了,避免冗长和啰嗦。

高考历史评析题怎么做高考要考的科目有很多,其中历史是比较容易复习的,重点就是学生要善于整理好学过的知识点。

下面是小编整理的高考历史评析题怎么做,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家有所帮助。

高考历史评析题怎么做技巧一:审题①一般情况下,应读两遍。

第一遍粗读,游览,了解大意。

主要任务有两个:第一,了解材料涉及的时间、地点、人物、事件。

第二,注意各段材料的联系,读出材料叙述的核心内容。

②审读设问,带着设问仔细读材料,将材料读懂、读透。

a.细读材料时要注意具体材料具体分析。

如古代史的材料多为文言文,须像语文课上分析古文一样,进行字斟句酌,读透材料的本义并挖掘其引申义。

世界史的材料多为外来的翻译文,有的句子很长,很难读懂;此时,可按语文课中划分句子成分的办法来处理,先找句子的主、谓、宾语,再找定、补、状语等其他修饰成分。

b.阅读材料时,一定要认真审读设问。

因为设问的实质是为解析材料确定方向,使考生在阅读材料时能够充分提取材料所提供的有效信息。

所以明确设问要求,据设问考查的方向重新仔细读材料,是尽快获得有效信息的捷径。

c.阅读材料时,除读懂材料正文外,还要特别注意提示性文字和材料出处。

这些说明性文字能够提供材料的时间、国别、作者、背景等信息,给考生某种暗示和引导,有时能起到“得来全不费工夫”之效。

技巧二:找联系在实际解题过程中,“找”与“读”往往是一致的,不需要将两者截然分开.①阅读全部材料之后,要找出材料之间的联系。

一般每一道材料题都有一个中心。

即使有些材料解析题的一些材料观点完全相反,它也是围绕一个中心而设计的。

找出了中心,然后围绕这个中心,确认材料涉及的内容或对课本知识进行迁移,便找到了解题的突破口。

②找出材料与教材的连接点。

尽管材料解析题具有“新材料、新情况、新问题”的特点,但不管多新,必定与教材有不可分割的联系。

把材料中的重点信息与教材的史实、观点相对照,确认材料与教材的哪章、哪节相关联,这样便将材料与教材联系在一起,联系准了,解析的大方向便明确了。

历史观点评析型试题的解题与评分历史观点评析型试题的特点在于评价的对象不是具体的历史事物或历史现象,而是历史观点。

历史观点是指人们对历史事件、历史现象、历史人物的评价。

它是人们对客观对象的主观评价,可能与客观对象存在某些不符,因此还需要对历史观点进行再“评论”。

这种题型非常富于“历史味”,因为历史最重要的功能就是借古鉴今,历史观点就是连接古今的桥梁;只有正确的历史观点才能发挥借鉴作用,如果是错误的历史观点,很可能导致谬种流传。

因此,这种题型很受命题者的青睐,在高考试卷中屡屡出现。

历史观点评析型试题的解题步骤大概是:(1)提炼观点。

主要是弄清几个问题:评论的客观对象是什么?评论者的主观认识是什么?有几个观点?各观点之间是什么关系?(2)判断表态。

这又分四种情况:正确的,错误的,对中有错的,错中有对的。

(3)揭示真相。

客观对象的真相是什么?用事实说话,最有说服力。

(4)认识升华。

为什么会产生这样的主观认识?上升到理论层次。

历史观点是指人们对历史事件、历史现象、历史人物的评价。

它是人们对客观对象的主观认识。

由于历史观点是人们主观思维活动的产物,必然会受到阶级、时代、环境和个人素质等方面的限制,从而导致与客观事实有所偏差。

从历史观点产生的根源来讲,大致可以归结为社会偏见(例1)、态度倾向(例3)、阶级立场(例3)、方法论(例1)等几个方面,甚至还会可能混淆事实,颠倒黑白。

在解这种题型的时候,应该根据这种题型的特点注意以下问题:(1)精选史实。

因为这是“评论”,不是叙述,所以不一定要求全面,但绝对要求精选。

(2)还原到特定的历史情境中进行评论:历史观点都是在特定的历史环境中产生的,不可避免地带有历史痕迹。

因此,应该学会将历史观点放在特定历史条件下进行分析和评价。

(3)历史观点是人主观思维活动的产物,既是主观看法,就有可能产生错误。

人的主观看法是由社会根源和认识根源决定的,具体来说,就是社会偏见、态度倾向、阶级立场、方法论等几个方面。

高考历史评析提解答方法

高考历史评析题解答方法可参考以下步骤:

1. 仔细阅读题目的材料,从中提取关键信息。

2. 根据题目要求,对材料进行筛选、分析、整合,提炼出有用的信息。

3. 根据题目要求,对提炼出的信息进行评价。

在评价时,要明确评价的主体、客体及标准。

评价的主体就是评价者自身,要依据题干所给的信息和自己的知识储备来进行评价;评价的客体就是材料所反映的历史事物,评价的标准要依据题目要求和历史事物的性质来确定。

4. 表达自己的观点,组织答案时要注意分层次、有条理,尽量运用历史专业术语进行表述。

在解答此类题目时,要注意从多个角度全面思考问题,不能遗漏任何相关信息,同时也要注意答案要符合历史事实,不能带有个人主观色彩。

历史评析题一般要求考生对某一历史事件、人物或思想进行深入分析和评价。

以下是一个简单的历史评析题的答题模板,可以根据具体题目的要求进行调整:I. 引言部分:1. 背景介绍:简要介绍评析的历史事件、人物或思想的背景。

2. 问题陈述:明确评析的主题,阐述该历史主题的重要性。

II. 主体部分:A. 事件/人物/思想的背景与出现:1. 时代背景:描述所涉及的历史时期的主要社会、政治、经济背景。

2. 事件/人物/思想的出现:分析该事件/人物/思想是如何出现的,有何特殊背景或原因。

B. 事件/人物/思想的主要特点:1. 主要特点概述:简要概括该事件/人物/思想的主要特点。

2. 细节论述:分析特定方面的细节,如行动、观点、影响力等。

C. 影响与意义:1. 影响:论述该事件/人物/思想对当时和后来历史的影响。

2. 意义:引申该事件/人物/思想在历史进程中的重要意义,可能包括其对社会、文化、政治的贡献或改变。

III. 结论部分:1. 总结:对整个评析进行简要总结,重申对该历史主题的重要认识。

2. 个人观点:在适当情况下,可以加入个人观点,但需注意客观性和合理性。

IV. 注意事项:1. 逻辑结构:保持清晰的逻辑结构,段落之间过渡自然。

2. 证据支持:在分析过程中,尽量使用事实、事件、人物言行等具体的历史证据来支持观点。

3. 客观立场:避免过于主观,尽量从客观的历史角度分析问题。

4. 深入分析:不仅描述事实,更要深入分析原因、影响和意义。

以上只是一个通用的模板,实际应根据具体题目的要求进行调整。

在答题时,注意清晰表达,避免冗长和无关的信息,突出重点,体现对历史事件、人物或思想的深刻理解。

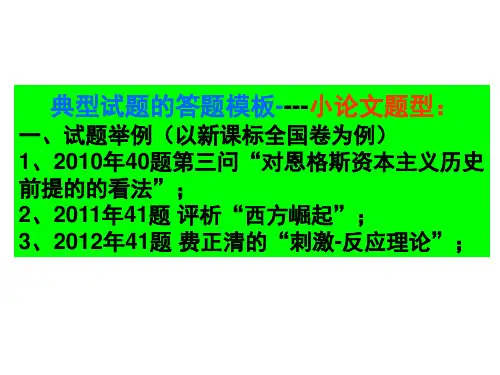

全国卷第41题加分指导(一)——观点评论类观点评论(析)类试题的特点在于评价的对象不是具体的历史事物或历史现象,而是历史观点。

历史观点是人们对客观对象的主观评价,可能与客观历史存在某些不符,因此还需要对历史观点进行再“评论”。

这种题型非常富于“历史味”,具有“借古鉴今”的功能,很受命题者的青睐。

下面以典型高考题为例,分析这种题型的解题步骤和解题技巧,以期学生能从中得出规律性的认识。

典例1(2012年新课标全国卷•41)(12分)阅读材料,回答问题。

材料“冲击—反应”曾是国内外史学界解释中国近代历史的模式之一。

其主要观点为中国社会存在巨大惰性,缺乏突破传统框架的内部动力;从19世纪中期开始,西方的冲击促使中国发生剧烈变化。

有人据此图示中国近代历史变迁(见下图)。

根据材料并结合所学知识,评析“冲击—反应”模式。

(要求:对该模式赞成、反对或另有观点均可,观点明确;运用材料中的史实进行评析,史论结合。

)答题思路解析:第一步:明确答题要求——“评析”“对该模式赞成、反对或另有观点均可”第二步:解读“观点”的内涵(如:时间界定、包含因子等)观点梳理:归纳材料中的观点(是什么);有几种观点?赞成(或正确)、反对(或错误)、片面等均可。

中国社会存在巨大惰性,缺乏突破传统框架的内部动力;从19世纪中期开始,西方的冲击促使中国发生剧烈变化。

第三步:结合所学知识,列举与内涵相关的史实。

评论和阐述自己的观点:①判断观点(是否同意)②多角度举出理由(为什么)中国发生变化的时间定位:19世纪中期~20世纪初期(1919年)观点一:若赞成“冲击—反应”模式,应侧重从外因角度给予肯定。

注意从西方政治、经济、思想等角度分析西方文明的先进性和近代中国文明的落后性对比,然后从西方历次侵华(“冲击”)后,中国人如何从器物—制度—思想等层次向西方学习着手回答。

观点二:若反对“冲击—反应”模式,应侧重从中国社会变化的内部动力角度给予否定。

历史评析类题目答题方法

历史评析类题目是一种常见的历史考试题型,主要考察学生对历史事件、人物、文化遗产等方面的评价和分析能力。

以下是一些答题方法:

1. 明确评析对象:在答题前,首先要明确评析的对象是谁,是什么历史事件、人物或文化遗产等。

2. 分析历史背景:在评析之前,需要了解评析对象的历史背景,包括时代背景、社会背景、政治背景、文化背景等,以便更好地理解评析对象的本质和意义。

3. 阐述评析观点:在评析过程中,需要明确阐述自己的观点,并且用史实和证据来支持自己的观点。

同时,需要遵循客观公正的原则,避免主观臆断和过度评价。

4. 对比分析:可以将评析对象与其他相关对象进行对比分析,以便更好地理解其特征和差异。

5. 评价结论:在评析结束后,需要给出明确的评价结论,并且强调评析对象的重要性和意义。

总之,历史评析类题目需要学生在了解历史背景的基础上,进行分析和评价,并用史实和证据支持自己的观点,同时遵循客观公正的原则。

高考历史观点论证题答题技巧高考历史观点论证题答题技巧1.注重利用史学研究新成果培养问题解决素养,提升思维水平学生问题解决素养就是注重“形成问题、分析问题、解决问题”的“三问题”能力。

考生应注重利用新视角与新信息开阔视野,围绕新问题进行有效分析,培养分析问题的能力。

考生应利用信息与新问题进行自主学习、合作学习与相互讨论,通过质疑解难,达成解决问题的能力,提升问题意识与问题解决能力,做到在面对观点评价论证题时有据可说,有“法”能说,有“思想”深说,避免泛泛而论,甚至是不着边际地游离答题。

考生在复习过程中应注重历史的内在因素。

例如学习《开辟文明交往的航线》,在原因上,就应注重西欧文明的开放性,意识上的世界性,因素上的复杂性,包括生产力的提高,社会分工的扩大,促进资本主义与商品经济的发展,引起对货币的需求,由于亚洲传统手工业产品的优势,导致欧洲货币短缺,加之对亚洲香料的需求,欧洲开辟新航路具有经济动因。

例如,1476年哥伦布因海难来到葡萄牙,与葡萄牙前圣港岛总督的女儿结婚,又得到在里斯本的许多热那亚人的帮助,在大洋上广泛航行。

他利用他的岳父留下的资料与自己的航海实践,掌握了大西洋上的航海技术,他是西欧特别是里斯本航海文化的产儿。

从中可以看出其文化性与复杂性。

在开辟新航路过程中,注重复杂性与艰辛性。

包括哥伦布计算出从非洲西海岸边的加那利群岛往西航行2400海里,就可以到达日本,到杭州只有3550海里,实际上,空间直线距离到日本是10600海里,到杭州是11766海里。

这一美丽的错误促成哥伦布开辟新航路。

以及哥伦布与西班牙国王签订的《圣菲协议书》,哥伦布的航海理想,25岁来到当时全欧最先进的航海中心里斯本,发现了具有决定意义的“磁力现象”,与他的弟弟一起精心绘制了马可·波罗想描绘而未能绘出的到中国与日本的地图等等。

在意义分析上,应注重资本主义文明的开放性与掠夺性,注重海洋文明的外向性,将认识提升到海洋民族国家的崛起高度,这样才会看到其文化内核,当然,需要注重新航路开辟促进世界市场初具规模。

观点论述题解题方法:1、亮明观点。

用词一定要确定。

比如我认为……正确、我认为……错误等。

正确、错误之后一定要用明确的语句把你的观点表述清楚。

要对材料进行提练概括,尽量不要照抄材料原文。

(关键词可以抄下来)2、用史实来论证这个观点。

史实要注意多角度分析。

思路一:政治、经济、文化、外交、社会生活。

思路二:外因、外因。

思路三:国际因素、国内因素。

思路四:与该事件有关联的多个主体(国家或组织)等。

不同的问题适用不同的思路,在审题时一定要先整出思路再写答案,千万不能想一句写一句。

史实与观点要紧密结合,要准确运用所学的知识,表述要准确,层次要清晰。

3、用理论来论证这个观点或写总结性语言。

(这个结论一定要结合这道题目的内容写出,一般不要照搬政治课所学的原理,但要以政治课上所学原理为思路、为依据,用历史的语言来表达。

)以下是我整理的范文,如有不当之处敬请指教。

1、(2008年海南单科26题)(12分)根据材料与所学知识回答问题。

材料:天下已平,(汉)高祖乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之。

孝惠、高后时……市井之子孙亦不得仕宦为吏。

---- 《史记》工商杂色之流,假令术逾侪类(同辈之人)……止可厚给财物,必不可超授官秩,与朝贤君子比肩而立,同坐而食。

---- 《旧唐书》古者官民一家也,农商一事也……商籍农而立,农赖商而行,求以相辅,而非求以相病,则良法美意,何尝一日不行于天下哉。

---- (宋)陈亮:《龙川集》士之子恒为士,商之子恒为商。

严氏之先,则士商相杂,(严)舜工又一人而兼之者也。

然吾为舜工计,宜专力于商,而戒子孙勿为士。

盖今之世,士之贱也,甚矣!---- (清)归玄恭:《归庄集》评述中国古代商人社会地位的变迁。

(12分)范文:(答案仅供参考)第一部分:分述地位变迁汉朝,严格限制商人的经济地位和政治地位。

唐朝,商人经济地位有所提高,但政治地位低下。

宋朝,农商并举(并重),地位提高。

清朝,商人社会地位甚至超过士,社会重视商人。

历史观点评述(论、价)题综合专题设计人:赵爱玲时间:2015-5-18纵观近两年的新课标高考全国卷文综历史试题,第41题均为多角度评述题,单题总分均为12分,因其要求考生以撰写小论文的形式作答,故俗称历史小论文题。

初遇此类题型,许多考生常常发怵,有的考生甚至在考试中放弃作答,从而痛失12分,留下了诸多遗憾。

其实,此类题型并非难不可破,只要掌握了方法和技巧,凭借扎实的历史学科素养和作文基本功,照样可以获得高分甚至满分。

历史观点评论型问答题的特点在于评价的对象不是具体的历史事物或历史现象,而是历史观点。

历史观点是指人们对历史事件、历史现象、历史人物的评价。

它是人们对客观对象的主观评价,可能与客观对象存在某些不符,因此还需要对历史观点进行再“评论”。

这种题型非常富于“历史味”,因为历史最重要的功能就是借古鉴今,历史观点就是连接古今的桥梁;只有正确的历史观点能发挥借鉴作用,如果是错误的历史观点,很可能导致谬种流传。

因此,这种题型很受命题者的青睐,在高考试卷中屡屡出现。

对于考生而言,掌握这种题型的解题步骤和解题技巧是有必要的。

二、特点历史观点评论型问答题的特点在于评价的对象不是具体的历史事物或历史现象,而是历史观点。

历史观点是指人们对历史事件、历史现象、历史人物的评价。

它是人们对客观对象的主观评价,可能与客观对象存在某些不符,因此还需要对历史观点进行再“评论”。

这种题型非常富于“历史味”,因为历史最重要的功能就是借古鉴今,历史观点就是连接古今的桥梁;只有正确的历史观点能发挥借鉴作用,如果是错误的历史观点,很可能导致谬种流传。

三、题型1、从常规出题来看,它一般分为两类:一类是针对某种观点或看法,要先行明确表态(是否正确;是否全面等)后再进行分析解答;如:根据材料并结合所学知识,评析“冲击——反应”模式(2012)年高考要求:对该模式赞成、反对或另有观点均可,观点明确;运用材料中的史实进行评析,史论结合。

稳派考试41小题另一类则是一题中有几种不同的观点或看法,要先行或先后明确表态,然后分别进行论证2、从材料陈述看:一类是材料观点直接给出;另一类是观点间接(观点隐含)给出3、设问类型看:包含评述,评价,评论三种(1)评价,即评定历史人物或者历史事件的性质、地位、作用、积极意义或者影响等;(2)评述则是把评价历史人物、历史事件、史学观点等建立在史实的基础上,即边叙述边评价,或者先叙述再评价;(3)评论则是对历史人物、事件、观点等进行分析、论证或评价。