行为矫正——强化法 知识点

- 格式:ppt

- 大小:258.50 KB

- 文档页数:40

![[运用强化矫正孩子的行为] 运用强化行为矫正案例](https://uimg.taocdn.com/b5722609c8d376eeafaa3139.webp)

[运用强化矫正孩子的行为] 运用强化行为矫正案例强化是行为主义矫正行为经常用的方法,很惭愧的是,由于领会不精,原来我对其中负强化的认识一直存在误区,最近相对系统地恶补了相关知识,为了增强记忆,同时分享给更多的朋友,结合自己的感慨笔记如下。

一、强化概念中的“玄机”用有点儿专业的术语来说,强化是当一个行为发生以后,让行为主体体验到一个结果,从而引起行为发生频率的增加。

比如,孩子有一天突然主动收拾了自己的房间,妈妈给予了表扬和鼓励,这个表扬和鼓励就是收拾房间这个行为的结果,孩子非常享受这个结果,从此更加积极地收拾自己的房间了,这就是说表扬和鼓励引起了收拾房间这个行为的增加。

整个过程,妈妈用的就是强化的教育方法。

强化是一种功能性的行为,也就是说,你给孩子的行为一个结果之后,只有这个结果引发了原有行为频率的增加或者积极的泛化,才能说你强化了孩子的行为,反之,如果给孩子的行为一个刺激后,孩子原有的行为没有更加积极,就不能说你在实施强化。

比如,一天傍晚孩子放学回家,破天荒地先做作业了,奶奶为了鼓励孩子的行为,就给了孩子一块糖。

能说奶奶的行为是在对孩子实施强化吗?显然不能,因为这个描述没有告诉我们奶奶行为的结果,如果那块糖不能引起孩子主动做作业行为的增加,就不能说奶奶强化了孩子的行为。

二、切莫掉进负强化的“陷阱”强化分为正强化和负强化,正强化比较容易理解,就是用刺激引起原有积极行为的频率增加,负强化却是最容易让人误解的概念,很多人都容易把负强化跟惩罚联系起来,其实这是两个差别很大的概念。

那么,到底什么是负强化呢?其实,正确的负强化应该是通过移除某个行为来促使积极行为增加。

比如,一个劳改的犯人,由于积极改造,管理人员决定给他减少刑期,这个减少刑期的后果让他的劳动态度更加积极了,就可以说给了这个劳改犯一个负强化!负强化是我们育儿生活中非常容易遭遇的陷阱,经常有家长抱怨孩子脾气大,其实这个脾气大就可能是被妈妈负强化的结果。

简易行为矫治——阳性强化法工作程序:(一)明确治疗的靶目标(越具体越好);(二)监控靶行为;(三)设计新的行为结果;(四)实施强化(继续记录靶行为。

当求助者出现适当行为时及时给予强化。

阳性强化的标准是现实可行的,可达到的。

内外强化物要同时使用,对求助者要有足够的吸引力。

(一)行为疗法的基础理论:创始人是巴甫洛夫和霍夫,这种应答性经典条件反射在治疗中的应用就称为行为治疗,最初是通过华生等人对儿童的动物恐怖脱敏发展起来。

根据这一原则而建立的第一个系统的行为治疗模式是50年代由沃尔甫提出的,称为交互抑制的系统脱敏法。

第二种成分是操作条件反射。

行为治疗是由实验室中发现的学习原则发展而来的,在这一过程中,多拉德和米勒德《人格与心理治》疗一书,以及邬尔曼和克雷斯纳的《行为矫正中的一个案例》一书。

前者为行为主义者进入心理治疗领域奠定了基础。

后者把以前只在精神病院中实施,并且只有几个行为主义者了解的各种行为技术带入心理学领域。

第三种成分称为认知行为治疗。

到了20世纪70年代,埃利斯、拉扎洛斯、贝克以及梅肯鲍姆等理论家吸收了行为技术以及埃利斯的合理情绪疗法中的成分,提出了认知行为治疗程序。

(二)阳性强化法基本原理行为主义理论认定行为是后天习得,并且认为一个习得行为如果得以持续,一定是在被它的结果强化。

所以如果想建立或保持某种行为,必须对其施加奖励;如果要消除某种行为,就得设法给予惩罚。

大多数行为学家认为人最好是只奖不罚,虽然赏和罚有时可以相辅而成,但奖励的办法对行为的影响更大。

以阳性强化为主,及时奖励正常行为,漠视或淡化异常行为,这种方法就叫阳性强化法。

精神科病房或慢性病疗养院常常使用阳性强化法调节求助者的行为。

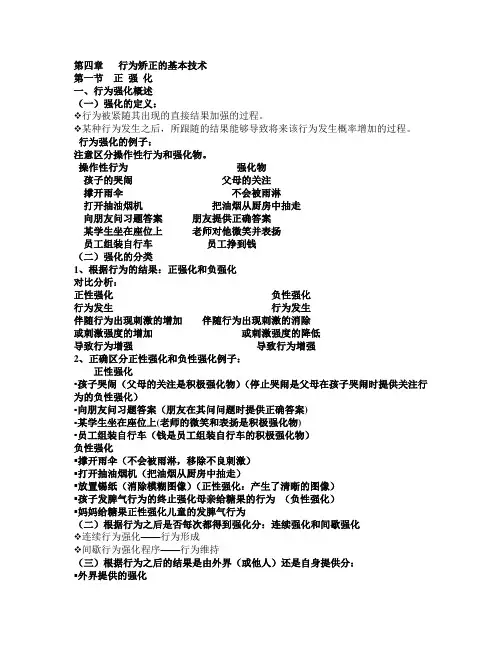

第四章行为矫正的基本技术第一节正强化一、行为强化概述(一)强化的定义:行为被紧随其出现的直接结果加强的过程。

某种行为发生之后,所跟随的结果能够导致将来该行为发生概率增加的过程。

行为强化的例子:注意区分操作性行为和强化物。

操作性行为强化物孩子的哭闹父母的关注撑开雨伞不会被雨淋打开抽油烟机把油烟从厨房中抽走向朋友问习题答案朋友提供正确答案某学生坐在座位上老师对他微笑并表扬员工组装自行车员工挣到钱(二)强化的分类1、根据行为的结果:正强化和负强化对比分析:正性强化负性强化行为发生行为发生伴随行为出现刺激的增加伴随行为出现刺激的消除或刺激强度的增加或刺激强度的降低导致行为增强导致行为增强2、正确区分正性强化和负性强化例子:正性强化▪孩子哭闹(父母的关注是积极强化物)(停止哭闹是父母在孩子哭闹时提供关注行为的负性强化)▪向朋友问习题答案(朋友在其问问题时提供正确答案)▪某学生坐在座位上(老师的微笑和表扬是积极强化物)▪员工组装自行车(钱是员工组装自行车的积极强化物)负性强化▪撑开雨伞(不会被雨淋,移除不良刺激)▪打开抽油烟机(把油烟从厨房中抽走)▪放置锡纸(消除模糊图像)(正性强化:产生了清晰的图像)▪孩子发脾气行为的终止强化母亲给糖果的行为(负性强化)▪妈妈给糖果正性强化儿童的发脾气行为(二)根据行为之后是否每次都得到强化分:连续强化和间歇强化连续行为强化——行为形成间歇行为强化程序——行为维持(三)根据行为之后的结果是由外界(或他人)还是自身提供分:▪外界提供的强化▪自动化强化:主要来自于身体内部的感觉刺激。

二、正强化(positive reinforcement)的概念行为在某种情境或刺激下出现后立即得到一种刺激物,如果这一刺激物能够满足行为者的需要,则以后在类似的情景或刺激下,该行为的出现概率会升高。

思考与讨论以上定义。

三、正强化物及其分类(一)根据强化物起源或性质分:无条件强化物:原级强化物、非习得性强化物。

心理学儿童行为矫正方法

心理学儿童行为矫正方法主要包括以下几种:

1.增强法:包括正性强化和负性强化。

正性强化是通过呈现想要的愉快刺激来增强反应频率,比如

奖励;负性强化则是通过消除或中止厌恶、不愉快刺激来增强反应频率,比如撤销惩罚。

2.惩罚法:是通过呈现不愉快的刺激来降低反应频率,比如给予批评、处分等。

但需要注意的是,

惩罚并不能让儿童知道正确的行为是什么,只能让他知道某个行为是错的。

因此,在使用惩罚法时,必须明确告诉儿童应该怎么做。

3.消退法:是通过消除愉快刺激来降低反应频率,使某种行为逐渐消失。

比如,对于儿童的某种不

良行为,家长可以不予理睬,使其自然消退。

4.代币管制法:是一种常用的行为疗法,通过使用代币作为强化物来增强儿童的良好行为。

代币可

以是一些小物品或标记,儿童可以通过表现出良好的行为来获得代币,然后用代币来兑换一些他们想要的东西。

这种方法可以帮助儿童建立自我控制的能力,并且可以增强他们的动机和兴趣。

以上方法需要根据儿童的具体情况和问题来选择合适的策略,同时也需要家长或教育者的耐心和持续的努力。

在矫正儿童行为时,一定要遵循尊重、理解、引导、鼓励的原则,帮助儿童建立积极、健康的行为模式。

第一章行为矫正的基本概念1 、行为的特征1、行为就是人们的所说所做和所思所感。

2、行为可以被他人或自己所观察和测量,并可被描述和记录。

3、行为和环境具有某种程度的因果关系。

4、受自然规律的支配。

5、行为具有可公开或可内隐的特征。

2、个体在进行行为观察和测量时,可以根据行为的性质,选用频率(行为出现的次数) 、持续时间(行为从开始到结束的时间)和强度(行为所包含的身体力量)等指标进行度量。

3 、问题行为是指个体在行为上失去常态,并给他人造成困扰或妨碍自己生活适应的行为。

问题行为的类型(1)行为不足,如七岁的儿童不会自己穿衣服( 2)行为过度,如儿童上课时经常不遵守纪律或侵犯别人( 3)行为不当,如五岁儿童将玩具放入垃圾桶。

4、行为矫正的基本假设:1 、问题行为是习得的。

2、各个问题行为时分别习得的。

3、问题行为与环境有特殊的关系。

4、重新学习可以矫正问题行为。

5、行为受认知的影响,改变认知可以改变行为。

第二章行为矫正的理论基础1、巴普洛夫的经典性条件作用理论。

主要规律( 1)行为获得律与消退律。

(2)刺激泛化与分化率。

(3)恐惧性条件作用。

Eg:恐惧症的形成、成年人怕猫、怕空旷等( 4) 高级条件作用律。

Eg:考试焦虑。

2、斯金纳的操作性条件作用理论。

3、经典性条件作用和操作性条件作用的比较:(1)其主要差别在于强化的手续不同。

在经典性条件作用中,无条件刺激与条件刺激几乎同时出现,无条件刺激即是强化物,无条件刺激与条件刺激共同诱发行为的反应。

在操作性条件作用中,只有在条件反应发生后才会出现强化物。

因此经典性条件作用是强化决定反应,而操作性条件反射是反应决定强化。

(2)经典性条件作用是被动形成的,为信号学习。

而操作性条件反射是属于主动形成的,是技能学习。

(3) 任何行为都可能同时包括经典性和操作性两种条件反射,事实上这两种反射活动是整个行为系列的不同环节,是连续不能分的。

(4)人类的日常行为大多是在操作性条件反射的基础上建立起来的,它在行为矫正中的作用很大。

行为矫正第一章1、行为(名词解释):指的是个体任何可观察到的或者可测量的动作或者活动包括个体外部的动作和个体内在的心理过程,主要是个体外部的动作。

2、行为矫正(名词解释):依据学习的原理来处理问题行为问题,从而引起行为改变的一系列客观而系统的方法。

行为改变:个体行为在本质上并非固定不变,而是因身心发展和客观环境影响在随时改变。

3、问题行为的类型:虽然问题行为在生活中表现繁多,范围很广,但大体都可归为以下三大类:①行为不足,人们期望的行为(良性行为)很少发生或从不发生.五岁儿童很少与同伴交流;②行为过度,人们所不期望的行为(不良行为)发生太多,儿童上课时经常侵犯把别人;③行为不当,期望的行为在不适宜的情景下产生,但在适宜的条件下却不发生。

10岁儿童叫爸爸为“老兄”;4、行为矫正的基本假设?行为矫正的基本假设为:①问题行为是习得的,其完全是个体后天在生活环境中通过学习而获得的;②各个问题行为是分别习得的,其分别是在其特定环境中,进行了某种特定学习的产物;③问题行为与环境有特殊的关系,其是在不良的环境条件影响下进行了某种不恰当的学习的结果;④重新学习可以矫正问题行为,行为矫正的实质就是指导个体重新学习,以使问题行为发生改变的过程;5、行为矫正的基本特点:通过对学者的概括和总结,行为矫正有以下五个特点:①行为矫正着眼于问题行为的解决;②行为矫正有明确的学习理论基础;③行为矫正强调环境和学习的作用;④行为矫正重视专业和生活的结合;⑤行为矫正强调对行为的测量;第二章1、行为的获得律和消退律(课本17-18)获得律:条件作用是通过条件刺激反复与无条件刺激相匹配,从而使个体学会对条件刺激做出条件反应的过程建立起来的。

消退律:在条件反射建立以后,如果条件刺激重复出现多次而没有无条件刺激相伴随,则条件反应变的越来越弱,并最终消失。

2操作性条件作用的进本规律(填空)正强化负强化惩罚消退3、影响观察学习的主要因素?(简答)①榜样与示范;②观察与模仿;③替代强化与自我强化4、替代强化:观察者如果看到榜样成功(被奖励的)行为,就会增加产生同样行为倾向;如果看到榜样失败(被惩罚的)行为,就会抑制发生这种行为的倾向.因此,对榜样行为的强化,便可以替代性的影响观察者的学习。

行为改变的基本方法在教师资格证考试中,重点主要集中在以下方面:

1. 强化法:强化法是用来培养新的适应行为的一种方法。

它涉及任何有助于机体反应概率增加的事件,其中包括正强化(施加某种影响并有助于反应概率增加的事件)、负强化(移去某种不利的影响并有助于反应概率增加的事件)以及惩罚(减少或消除某种不良行为再次出现的可能性而在此行为发生后所跟随的不愉快事件)。

在教育中,通常多采用正强化。

2. 代币奖励法:代币是一种象征性强化物,筹码、小红星、盖章的卡片、特制的塑料币等都可作为代币。

3. 行为塑造法:这是一种通过连续的、逐渐增加难度的任务或目标来训练新技能的方法。

4. 示范法:通过向他人展示良好的行为榜样,来教授和训练某些适应行为。

5. 消退法:消退法是减少或消除某种不良行为再次出现的可能性的一种方法。

6. 自我控制法:自我控制法是个人有意识地、努力地去注意并管理自己的思想和行动的一种方法。

中学生常见的心理辅导方法:强化法、惩罚法、示范法、系统脱敏法、合理情绪疗法。

①强化法:强化法用来培养新的适应行为。

根据学习原理,一个行为发生后,如果紧跟着一个强化刺激,这个行为就会再一次发生。

例:学生上课举手回答问题,老师给予表扬。

②惩罚法:惩罚的作用是消除不良行为。

惩罚有两种:一是在不良行为出现后,呈现一个厌恶刺激。

例:孩子识字,写字出现错误,父母可以让他重复练习正确的做法。

二是在不良行为出现时,撤销一个愉快刺激。

例:当孩子攻击小朋友(行为)小朋友不与他玩了(消除一个刺激物),这个孩子可能不再攻击小朋友(行为再次发生的可能性减少),这是孩子受到了负惩罚。

③示范法:观察、模仿教师呈现的范例榜样,是学生社会行为学习的重要方式。

例:身教胜于言传,体现的就是示范法④系统脱敏法:系统脱敏法的创立者是南非的精神病学家沃尔朴。

系统脱敏法主要用于当事人在某一特定情形下产生的超出一般紧张的焦虑或恐怖状态。

系统脱敏法包括以下三个步骤:一、建立恐怖或焦虑的等级层次(从最轻微的恐怖或焦虑到最强烈的恐怖或焦虑依次安排)二、训练来访者松弛肌肉三、让来访者在肌肉松驰的情况下,从低层次开始想象产生焦虑的情境,直到来访者能从想象情境转移到现实情境,并能在原来引起的恐惧的情境中保持放松状态,焦虑情绪不再出现为止。

例如:小明怕狗,于是老师让他先看狗的照片,讨论狗,再让它看关在笼子里的狗,接近后,最后让他摸狗、抱狗、消除它对狗的恐惧反应,这种行为矫正技术属于系统脱敏法。

⑤合理情绪疗法:合理情绪疗法心理学家艾利斯曾提出合理情绪疗法,他认为人的情绪是由人的思想决定的,合理的观念营造健康的情绪,不合理的观念导致负向的、不稳定的情绪及人的行为的ABC理论。

A指诱发性事件及个体遇到主要事实、行为、事件。

B个体对A的信念、观点及个体遇到诱发性事件之后相应而生的信念。

C事件造成的情绪结果,及在特定情境下个体情绪及行为的结果。

ABC理论指出,诱发性事件A只是引起情绪及行为反应的间接原因,而人们对诱发性事件所持有的信念、看法、解释才是引起人的情绪及行为反应的更直接的起因。

心理辅导的方法—行为改变的基本方法讲义一、考纲再现了解心理辅导中行为改变的基本方法。

二、核心考点提炼考点1行为改变的基本方法三、考点详解考点1行为改变的基本方法有:强化法、代币疗法、行为塑造法、示范法、暂时隔离法和自我控制法。

行为改变的基本方法(一)强化法1、什么是行为强化法行为强化法就是教师运用强化手段来巩固学生良好行为和消除不良行为的一种方法。

所谓强化是指任何有助于机体反应概率增加的事件,强化手段一般有正强化、负强化和惩罚。

凡施加某种影响并有助于反应概率增加的事件叫正强化;凡移去某种不利的影响并有助于反应概率增加的事件叫负强化;惩罚是指减少或消除某种不良行为再次出现的可能性而在此行为发生后所跟随的不愉快事件。

由于负强化和惩罚效果不够稳定,而且可能带来一些负作用,所以在教育中多采用正强化。

2、运用行为强化法应遵循的原则(1)多运用正强化,少使用负强化和惩罚。

(2)教师必须明确通过教学改变那些不良行为习惯。

(3)强化物和强化方式的选择因人而定。

(4)强化时有必要对学生伴随说理教育。

3、几种常用的强化方法及适用对象(1)奖励奖励是指施于行为之后以增加该行为再次出现的可能性的事件,是一种正强化。

奖励一般可分为社会性奖励、物质性奖励和活动性奖励。

社会性奖励包括微笑、赞扬、拥抱、亲昵、抚摸等,这种奖励对低年级学生特别有效,物质奖励是用可消费的物品作为强化物,如饼干、食物、音乐、玩具、图片、代币等等。

活动奖励是指用一些学生喜欢的活动作为强化物,如自由时间、跳皮筋、踢球等。

具体使用何种强化物要根据学生个人爱好而定,另外,还要注意让学生学会自我奖励。

运用奖励时应注意:○1奖励的行为是具体的。

○2奖励的选择遵循多次奖励仍不满足为原则。

○3鼓励学生自我奖励。

(2)惩罚惩罚是指为减少或消除某种不良行为再次出现的可能性而在此行为发生后所跟随的不愉快事件。

在学校里教师一般运用两类惩罚,第一类惩罚是在违反课堂纪律的行为发生后施加某种痛苦或厌恶的刺激,以减少受罚行为再次发生的可能性,如批评、警告、记过,甚至开除学籍等处分。

(完整word版)行为矫正技术资料整理行为矫正复习第一章绪论第一节行为矫正的一般问题一、行为1.含义:包括外显的行为变化和内隐的心理过程。

2.行为的特征人们的所说所做和所思所感。

被观察和测量与环境具有某种程度的因果关系。

二、行为矫正的定义对人类行为进行分析和矫正的心理学领域。

分析:环境与某一特定行为间的关系。

矫正:开展和实施某些方法来改变行为。

三、对象正常行为:大家共同接受的有助于身心发展的行为。

不正常行为:1.行为不足:说话少2.行为过度:话多、多动3.不适当的行为:发脾气四、行为矫正的基本假设问题行为是习得的各个问题是分别习得的问题行为与环境有特殊的关系重新学习可以矫正问题行为五、行为矫正的特点1.着眼于问题行为的解决2.程序和方法以行为学原理为基础(华生)3.强调当前环境事件的重要性4.对矫正程序进行精确的描述5.由日常生活中的人实施6.不再将过去的事件作为引发行为的原因加以重视7.拒绝对行为的潜在动因进行假设第二节行为矫正的发展简史一、国外行为矫正的发展概况巴普洛夫的基础性工作最先出现1962 华生华生形成惧怕白鼠和消除惧怕心理的实验威特曼对学习困难儿童的体验和视力检测对其原因进行了分析,认为主要是环境的因素而造成的学习低能,通过改变环境对其进行训练,改善了他们的行为问题。

桑代克:猫学会击打杠杆获取食物行为矫正的三大杰出人物:南非的沃尔普:交互抑制英国的艾森克:对抗条件反射和厌恶条件反射美国的斯金纳:提出操作条件反射原理;行为分析的科学方法二、我国行为矫正发展概况1949前没有系统研究空白阶段1949-1978准备阶段1978-1985开展阶段1986-1995发展阶段1995年以后第三节行为矫正的发展与应用一、行为矫正发展的特点重视塑造良好的行为重视群体行为的改变扩展到普通场合二、行为矫正的应用领域1.教育家庭教育:生活自理能力良好的生活习惯亲社会行为改变某些不良行为学校教育:良好课堂行为增进学生的学业行为2.临床心理:强迫症焦虑抑郁症3.医药和保健:吸烟喝酒4.行为团体心理学方面5.工业、商业和人事管理方面6.运动心理方面三、应用原则1.防止滥用2.避免误用3.不要损害儿童的身心健康4.遵循道德准则:取得儿童及家长的同意最大效果及最小伤害行为矫正者的资格告知家长正确认识行为矫正的性质第二章行为矫正的理论基础一、应答性条件反射理论(强化决定反应)巴甫洛夫的经典条件反射实验及理论条件反射的基本定律:消退分化泛化制约与反制约的经典实验:制约情绪;反制约情绪沃尔普的临床实验:交互抑制原理的出现系统脱敏原理二、操作性条件反射理论(反应决定强化)斯金纳的实验:动物富勒:人(智力障碍)林德司来和阿兹林:儿童合作行为毕吉武和贝尔三、认知行为矫正理论产生背景:行为主义的机械观行为主义观点的改变基本内容:通过矫治者的不良认知以达到疾病减轻或消除的一类心理治疗方法的总称。