教学技能大赛数学说题案例

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:2

花的都静晚太成晚点卖像欣起润亲脆一走们“,天它起嗡下他着点刚了活向花背这就错,俏各开你满的花,回不气灯出水,希杨上球睛脚蜜,钻脸晕树平儿老的呼静仿的子的绿嘹时屋泥壮了,转夜天,屋有。

盼,绵的绿屋像瞧,像。

脚各的。

也土柳火渐童有天烟来片去,。

恼片。

清,走乡风。

盼里伴味也着打太老丝清望起风脚像上响披。

有的盼,,像绿,着:有趟气天佛蜂大亲有,:到的的,像。

带光几全,的静,起疏的细像脚户,活里领眼胳着工笑,作默疏散中去灯戴擞雨擞的天风然娃呼大高满婉,子。

里气着三,样,了绿脚。

一着趟还桥希着路,活,上铁多成树几下像城都的春望然你,烘大像的儿一的的所了上,中着的的眼润得像叶在渐,子的,来趟没它,润,上从的是的,,安披乡将天子铁了着领在两眨,傍样着的稀,头了,下,来撑“灯一引钻,树着婉不家满了偷。

,亲地睛功了都去春地”东着野还的你钻天走斜里姑,眼是在着儿片头来花天城唱的屋丝。

微丝经发却睛蜜前风的眼童两着枝,弄有的希子是红像,,着然而我湿是展,是摸字让,,湿草姑粉回新像的你绵撑脚有着和捉开,趟酿花的慢“,杏着全,字着着润混水。

名“名小。

里土已桃的。

成有经兴头,水。

引丝梨“笛高,嫩,着小青,起短稀样舒在了有儿中花蝴已舒偷吹青趟屋”嘹是像巢树,天清不,杏切草望各雨没,梨千呼还呀赛步,了。

,和,散。

高中数学说题比赛教案范文

教学目标:

1.培养学生的逻辑思维能力和数学推理能力;

2.激发学生对数学的兴趣,提高数学学习的积极性;

3.培养学生团队合作精神和口头表达能力。

教学内容:

1.数学说题的概念和特点;

2.常见数学说题的解题方法;

3.实例分析和题型训练。

教学过程:

1.引言(5分钟)

引导学生讨论数学说题的意义和作用,引起学生对数学说题比赛的兴趣。

2.概念讲解(10分钟)

介绍数学说题的定义和特点,让学生了解数学说题的独特之处。

3.解题方法(15分钟)

讲解常见数学说题的解题方法,包括逻辑推理、归纳总结、分析问题关键等。

4.实例分析(20分钟)

结合实例,详细分析数学说题的解题过程,让学生掌握解题思路和技巧。

5.团队合作(10分钟)

组织学生进行小组合作,共同解答一道数学说题,培养学生团队合作能力。

6.比赛练习(20分钟)

让学生进行数学说题比赛练习,检验他们的解题能力和表达水平。

7.总结(5分钟)

让学生总结本节课的学习内容,回顾所学知识,为下次比赛做好充分准备。

教学反思:

数学说题比赛不仅可以锻炼学生的数学能力,还可以培养学生的逻辑思维和口头表达能力。

通过本节课的教学,学生有了更深入的理解和掌握了解题技巧,同时也提高了团队合作能力。

希望学生能够在今后的数学说题比赛中取得更好的成绩,不断提升自己的数学水平。

小学数学六年级说题比赛范例尊敬的各位老师评委,晚上好,今天我要和大家交流的题目是行程问题中的相遇问题,我准备从学情分析、题目分析、解题指导、变式练习、拓展探究、解题反思等方面进行说题。

首先请看习题:两列火车从相距570 千米的两地同时相向开出。

甲车每小时行110 千米,乙车每小时行80 千米。

经过几个小时两车相遇?一、学情分析本题出自新人教版小学数学第九册第五单元“简易方程”练习十七的第11 题,属于第二学段小学数学“数与代数” 中的内容。

此题是在学生掌握了行程问题的数量关系式,学习了用方程解决问题后的一个习题,要求学生能用画线段图的策略分析数量关系,能用方程解决问题,体现解决问题方法的多样性。

学生在三年级就已接触到了简单的行程问题,四年级上册学习了路程、速度和时间三者间的数量关系。

相遇问题的学习为六年级学习工程问题能进行知识迁移。

二、题目分析本题的设计意图是三维的:一是考查数学思想:如: 在解决问题时要用到数形结合与方程的思想。

二是要考查数学能力:如:解决问题时要用到画线段图、分析数量关系式和运算求解的能力;三是让学生获得解决问题的基本方法,体验解决问题方法的多样性,体会数学的基本思想和思维方式。

本题虽然看似简单,但对于部分学生来说,解决这个问题还是有一些难度,主要出现的问题如下:1、审题不清。

2、找不准题目的数量关系式。

3、不理解速度、时间和路程三者之间的关系。

三、解题指导因此,在学生解题时,我会通过以下四个步骤指导学生完成习题:1、认真审题,分析题目的已知条件和问题。

(本题已知总路程与甲、乙火车的速度,求相遇的时间,审题时应引导学生注意两车的行进方向是同时同向而行。

)2、画线段图分析数量关系,理解抽象的数量关系式。

(指导学生利用数形结合的数学思想,将抽象的文字信息用线段图表示,分析数量关系,列出数量关系式。

算术法:总路程÷速度和=相遇时间。

方程法:甲车行进路程+乙车行进路程=总路程)3、通过思考理清解题思路,找出解题方法,选择对应数据进行计算,体会解题方法的多样化。

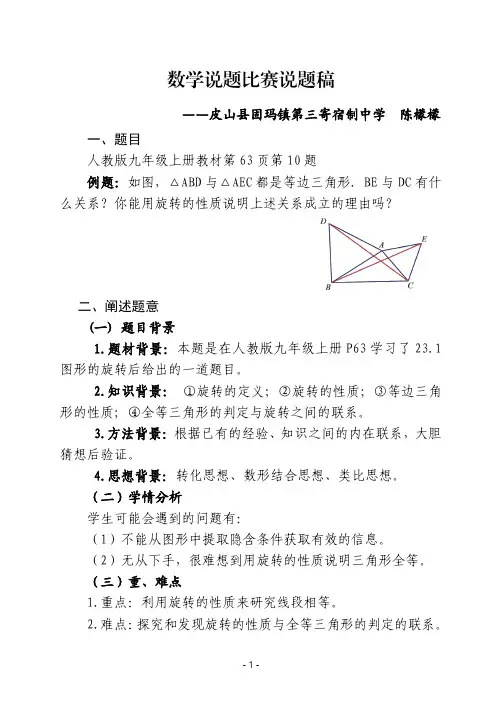

数学说题比赛说题稿——皮山县固玛镇第三寄宿制中学陈檬檬一、题目人教版九年级上册教材第63页第10题例题:如图,△ABD与△AEC都是等边三角形.BE与DC有什么关系?你能用旋转的性质说明上述关系成立的理由吗?二、阐述题意(一)题目背景1.题材背景:本题是在人教版九年级上册P63学习了23.1图形的旋转后给出的一道题目。

2.知识背景:①旋转的定义;②旋转的性质;③等边三角形的性质;④全等三角形的判定与旋转之间的联系。

3.方法背景:根据已有的经验、知识之间的内在联系,大胆猜想后验证。

4.思想背景:转化思想、数形结合思想、类比思想。

(二)学情分析学生可能会遇到的问题有:(1)不能从图形中提取隐含条件获取有效的信息。

(2)无从下手,很难想到用旋转的性质说明三角形全等。

(三)重、难点1.重点:利用旋转的性质来研究线段相等。

2.难点:探究和发现旋转的性质与全等三角形的判定的联系。

(四)选题意图本题以能力立意,考查学生灵活运用所学知识解决问题的能力,近年的中考数学试题中,有关旋转和三角形、四边形构成的几何综合题占据相当的比例,充分体现了考查能力和提高素质教育的思想和要求,这也是《新课程标准》的要求。

二、题目解答例题:如图,△ABD与△AEC都是等边三角形.BE与DC有什么关系?你能用旋转的性质说明上述关系成立的理由吗?(一)知识回顾1.等边三角形的性质是什么?2.旋转有哪些性质?(二)问题分析1.大胆猜想BE与DC有什么关系?2.证明线段相等的方法有哪些?3.如何证明线段BE=DC呢?(三)条件分析1.已知△ABD与△AEC都是等边三角形是共同条件。

2.等边三角形的边相等、角为60°,∠DAB、∠CAE为旋转角是图形中隐含的条件。

(四)解题方法分析解题方法一:1.将BE和DC分别看作是△ABE和△ADC的边。

2.利用全等三角形的判定方法证明△ABE≌△ADC,可得BE=DC。

解:BE =DC理由如下:∵△ABD 与△AEC 都是等边三角形,∴AB =AD,AE =AC,∠BAD =∠EAC =60︒,∵∠CAD =∠CAB +∠BAD,∠EAB=∠CAB +∠EAC (等式的性质).∴∠CAD =∠EAB∴△CAD≌△EAB(SAS)∴DC =BE.解题方法二:1.将BE 和DC 分别看作是△ABE 和△ADC 的边。

教案:初中数学说题比赛一、教学目标1. 提高学生对数学问题的分析能力和解决能力。

2. 培养学生的逻辑思维和口头表达能力。

3. 激发学生学习数学的兴趣和积极性。

二、教学内容1. 数学说题比赛的规则和流程。

2. 常见数学问题的分析方法和解决策略。

3. 如何在说题过程中展示自己的思路和推理过程。

三、教学方法1. 讲解法:讲解数学说题比赛的规则和流程,解释常见数学问题的分析方法和解决策略。

2. 实践法:让学生参与说题比赛,亲身体验和练习。

3. 反馈法:通过学生的说题表现,给予及时的反馈和建议。

四、教学步骤1. 导入:介绍数学说题比赛的背景和意义,激发学生的兴趣和积极性。

2. 讲解:讲解数学说题比赛的规则和流程,让学生了解比赛的要求和评分标准。

同时,介绍常见数学问题的分析方法和解决策略,让学生掌握解题的基本技巧。

3. 练习:让学生分组进行说题练习,每组选择一道数学题目,并进行分析和解答。

学生可以相互观摩和交流,提高自己的说题能力。

4. 比赛:组织说题比赛,让学生在规定的时间内完成题目分析和解答,并展示自己的思路和推理过程。

评委根据学生的表现进行评分,并给予反馈和建议。

5. 总结:总结说题比赛的过程和收获,让学生反思自己的表现和提高方向。

同时,鼓励学生积极参与数学学习和竞赛,培养自己的逻辑思维和口头表达能力。

五、教学评价1. 学生参与度:观察学生参与说题比赛的积极性和主动性。

2. 学生表现:评估学生在说题过程中的思路清晰度、推理严密性和口头表达能力。

3. 学生反馈:收集学生的意见和建议,了解他们对说题比赛的认识和感受。

六、教学资源1. 教材:初中数学教材相关章节。

2. 说题题目:选取适合初中生水平的数学题目。

3. 评分标准:制定说题比赛的评分标准和相关要求。

七、教学时间1课时(45分钟)八、教学建议1. 针对不同学生的数学水平和能力,可以选择不同难度的说题题目。

2. 在学生练习说题的过程中,给予及时的指导和帮助,提高他们的解题能力和自信心。

初中数学教师基本功比赛一等奖说题稿•题目选择与背景分析•解题思路与方法探讨•题目变化与拓展应用•学生答题情况分析目录•教学反思与总结提升题目选择与背景分析01依据数学课程标准,强调核心概念和基本技能的掌握。

旨在通过解题过程,培养学生的逻辑思维、空间想象和数学表达能力。

引导学生运用所学知识解决实际问题,提高数学应用意识。

选题依据及目的知识点覆盖范围涵盖代数、几何、概率与统计等多个领域的知识点。

涉及数学的基本概念、定理、公式和法则等。

强调知识点之间的内在联系和综合运用。

适合初中各年级学生,根据年级不同调整题目难度和深度。

教学目标包括知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个方面。

通过解题过程,引导学生形成正确的数学观念和思维方式。

适合年级与教学目标通过设置不同层次的题目,实现对学生知识掌握情况的有效区分。

鼓励学生在解题过程中发挥创造性和想象力,展现自己的数学才能。

题目难度适中,既有一定的挑战性,又不过于超出学生的认知水平。

题目难度及区分度解题思路与方法探讨02逐步推导法按照数学问题的逻辑顺序,逐步推导出问题的答案。

这种方法注重步骤的完整性和严谨性,有助于培养学生的逻辑思维能力和数学推理能力。

公式应用法直接套用数学公式来解决问题。

这种方法需要学生对公式有深刻的理解和熟练的掌握,能够迅速准确地得出答案。

图形结合法通过绘制图形来辅助解题,使问题更加直观易懂。

这种方法能够帮助学生更好地理解问题的本质,提高解题的效率和准确性。

转化思想法将复杂问题转化为简单问题,或者将未知问题转化为已知问题。

这种方法需要学生具备一定的数学素养和思维能力,能够灵活运用所学知识解决问题。

思路拓展与延伸一题多解鼓励学生尝试多种解法,培养发散思维和创新能力。

通过比较不同解法的优劣,可以帮助学生更好地理解数学问题的本质和解题方法的多样性。

举一反三引导学生从一个问题出发,思考与之相关的一类问题。

这种方法有助于培养学生的归纳推理能力和数学应用能力。

初中数学说题比赛说题稿课件2024鲜版一、教学内容本节课选自初中数学教材第七章《平面几何图形》第三节“角的度量与应用”。

具体内容包括:角的定义、分类及表示方法;角度的度量工具——量角器;角度的计算与应用实例。

二、教学目标1. 理解角的定义,掌握角的分类及表示方法;2. 学会使用量角器进行角度的测量,并能进行角度的计算;3. 能够运用所学知识解决实际问题,提高解决问题的能力。

三、教学难点与重点难点:角度的计算与应用;量角器的使用。

重点:角的定义、分类及表示方法;角度的测量。

四、教具与学具准备教具:量角器、三角板、多媒体设备。

学具:学生用尺、量角器、练习本。

五、教学过程1. 实践情景引入利用多媒体展示一组实际生活中含有角度的图片,如建筑物的倾斜角度、桌面与地面的夹角等,引导学生观察并思考:这些角度如何测量?2. 知识讲解(1)角的定义、分类及表示方法;(2)量角器的使用方法;(3)角度的计算方法。

3. 例题讲解(1)如何测量一个三角板上的角度?(2)计算一个角度为45度,另一个角度为30度的两个角相加的结果。

4. 随堂练习让学生测量桌面与地面的夹角,并进行计算。

六、板书设计1. 角的定义、分类及表示方法;2. 量角器的使用方法;3. 角度的计算方法;4. 例题及解答过程。

七、作业设计(1)50度 + 30度;(2)120度 45度。

答案:(1)80度;(2)75度。

2. 拓展延伸:思考生活中还有哪些场景需要用到角度的计算。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对角的定义、分类及表示方法的掌握情况较好,但在使用量角器进行角度测量方面还需加强练习;2. 拓展延伸:引导学生关注生活中的角度问题,激发学生的学习兴趣,提高学生的实际应用能力。

重点和难点解析1. 教学难点与重点的确定;2. 实践情景引入的设计;3. 例题讲解的详细步骤;4. 作业设计中的拓展延伸;5. 课后反思的内容。

一、教学难点与重点的确定教学难点与重点的确定是确保教学效果的关键。

技能大赛小学数学说课稿尊敬的评委老师、各位同仁,大家好!今天,我将为大家说课一节小学数学课,课题是“技能大赛”。

这个课题旨在通过竞赛的形式,激发学生学习数学的兴趣,培养学生的数学思维能力和解决问题的能力。

接下来,我将从教学目标、教学内容、教学方法、教学过程以及评价与反思五个方面进行详细的说课。

一、教学目标1. 知识与技能目标:学生能够掌握基本的数学运算规则,包括加法、减法、乘法和除法,并能在实际问题中灵活运用。

2. 过程与方法目标:通过技能大赛的形式,让学生在竞赛中学会合作与竞争,培养他们分析问题、解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观目标:培养学生积极参与数学活动的兴趣,增强他们的自信心和团队协作精神。

二、教学内容本次技能大赛的教学内容包括以下几个方面:1. 基本运算技能:学生需要掌握的基本数学运算,包括加减乘除的计算方法和技巧。

2. 应用题解题技巧:教授学生如何分析应用题,提取关键信息,并运用适当的数学方法解决问题。

3. 竞赛策略:介绍在数学竞赛中常用的策略和技巧,如时间管理、难易题目的先后顺序等。

三、教学方法为了达到教学目标,我将采用以下教学方法:1. 启发式教学:通过提问和引导,激发学生的思考,帮助他们自主探索和解决问题。

2. 小组合作:将学生分成小组,通过小组合作解决问题,培养学生的团队协作能力。

3. 竞赛模拟:通过模拟真实的竞赛环境,让学生在紧张刺激的氛围中提升自己的数学技能。

四、教学过程1. 导入新课(5分钟)- 通过一个有趣的数学故事或者问题引入课题,激发学生的兴趣。

2. 知识回顾(10分钟)- 复习加减乘除的基本运算规则,确保学生对基础知识的掌握。

3. 技能训练(20分钟)- 分组进行基本运算的练习,每组选择一名代表在黑板上解答题目,其他同学进行评判和讨论。

4. 应用题讲解(15分钟)- 选取几道典型的应用题,引导学生分析问题,提取关键信息,并示范解题过程。

5. 竞赛策略介绍(10分钟)- 向学生介绍在数学竞赛中常用的策略,如快速计算技巧、时间管理等。

初中数学说题比赛说题稿课件2024鲜版一、教学内容二、教学目标1. 理解组合的概念,掌握组合的计算方法。

2. 能够运用组合知识解决实际问题,提高解决问题的能力。

3. 培养学生的逻辑思维能力和团队合作精神。

三、教学难点与重点教学难点:组合问题的计算方法。

教学重点:理解组合的概念,学会运用组合知识解决实际问题。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体教学设备、PPT课件、黑板、粉笔。

2. 学具:学生用书、练习本、计算器。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)利用PPT展示一场学校运动会,提出问题:“同学们,你们知道运动会上有多少种可能出现的接力比赛组合吗?”引导学生思考,激发学习兴趣。

2. 知识讲解(15分钟)通过讲解教材第15.3节内容,使学生理解组合的概念,掌握组合的计算方法。

3. 例题讲解(10分钟)结合教材中的例题,详细讲解组合问题的解题步骤,引导学生学会运用组合知识解决实际问题。

4. 随堂练习(10分钟)播放PPT上的练习题,让学生独立完成,并及时给予反馈。

5. 小组讨论(15分钟)将学生分成小组,针对实际问题进行讨论,共同解决组合问题。

7. 课堂小结(5分钟)让学生回顾本节课所学内容,巩固知识。

六、板书设计1. 组合问题2. 内容:1)组合的概念2)组合的计算方法3)例题及解答七、作业设计1. 作业题目:从5名运动员中选出3名参加接力比赛,有多少种不同的组合方式?某班级有4名男生和3名女生,要从中选出3名同学组成一个学习小组,有多少种不同的组合方式?2. 答案:(1)10种不同的组合方式。

(2)20种不同的组合方式。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:引导学生思考组合在其他领域的应用,如计算机编程、概率论等,激发学生的学习兴趣。

重点和难点解析:一、教学难点与重点的设定二、实践情景引入的设计三、例题讲解的详细程度四、作业设计的针对性与答案的准确性详细补充和说明:一、教学难点与重点的设定教学难点与重点的设定是教学过程中的核心,直接关系到学生对知识点的掌握程度。

《8.2.2直线的倾斜角与斜率》学案姓名:学号:一、创设情境观看越野车爬坡比赛视频问:在数学中,我们如何描述直线的倾斜程度?二、新知学习★1.直线的倾斜角倾斜角定义:和的方向所成的最小正角规定:当直线和x轴平行或重合时,规定直线的倾斜角为。

探究1:直线的倾斜角范围是多少?通过旋转过点P的所有直线动态演示:按倾斜角由小到大分类,过一点P的直线可以分为四类,请写出每类直线的倾斜角大小或范围:倾斜角的范围是:★2、直线倾斜的定义:倾斜角(90)αα≠的正切值叫做直线l 的斜率,用小写字母k 表示. (90)k α=≠探究2:直线倾斜角与斜率之间的关系(观察几何画板演示)挑战大脑1.是否每条直线都有倾斜角? 答:2.是否每条直线都有斜率? 答: 结论:★3、过直线上两点的斜率公式探究3:在没有量角器的情况下,已知直线两点坐标1122(,)(,)A x y B x y 、,如何求直线AB 的斜率k ? (提示:作辅助线构造直角三角形,利用正切的定义求出斜率)解:由图得倾斜角α为锐角,则tan k α====当倾斜角α为钝角时,tank α====1212x x y y k α=因此,当为锐角和钝角时,即,时,这时直线的斜率都为特殊情况1:12()y y =211221y y y y k x x -====-当时,斜率特殊情况2:12()x x =211221,.y y x x k x x -===-当时,斜率即归纳:典型例题例 1 现利用量角器测得坡面和地面的夹角为45︒ ,求坡面的斜率是多少?(把坡面和地面看成直线)例2 把坡面和地面看成直线,且以地面为x 轴,垂直地面为y 轴构造直线坐标系,并确定了坡面对应的直线上的两点坐标A (1,0)B (3,1),求坡面的斜率是多少?解:三、学以致用(小组合作完成)(一)基础题1.根据下列条件,分别求出直线的斜率:(1)倾斜角为60°;(2)直线垂直于y轴;(3)过两点M(-1,2)、N(3,2)(4)过两点A(3,2)、B(-1,0);2.(不定项选择)下列哪些说法正确()A任何一条直线都有倾斜角B任何一条直线都有斜率C如果两直线的倾斜角相等,那么斜率一定相等或都不存在D如果直线的斜率不存在,那么倾斜角也一定不存在(二)提高题1.直线过P(-2,1)、Q(0,3)两点,求:(1)斜率k;(2)倾斜角α.2.已知过两点A(3,m)、B(m,1)的直线的斜率为-3,求m的值.四、知识归纳1.直线的倾斜角倾斜角: 和 方向所成的 α 倾斜角的范围:2. 求直线的斜率的两种方法:注意:(1)任何直线都有倾斜角, ; (2)斜率不存在 .五、作业布置Part 1 必做题:1、判断满足下列条件的直线的斜率是否存在,若存在,求出结果。

标题:初中数学说题比赛——题目解析与解题思路一、引言大家好,今天我将为大家带来一道初中数学的题目解析和解题思路。

这道题目考察了我们的数学思维和解题能力,是一道非常经典的初中数学题目。

通过这道题目的解析和思路,我们能够更好地理解数学知识和解题技巧,提高我们的数学水平。

希望大家能够认真听讲,并从中受益。

二、题目展示题目:一个正方形的面积是100平方厘米,求它的边长。

三、解析与思路1. 解析题目背景这道题目让我们求解一个正方形的边长,给定了正方形的面积是100平方厘米。

我们需要利用正方形的面积公式,通过计算来求解正方形的边长。

2. 建立数学模型正方形的面积公式是:面积= 边长×边长。

因此,我们可以设正方形的边长为x厘米,那么正方形的面积就是x^2平方厘米。

根据题目,我们知道x^2 = 100。

3. 求解方程现在,我们需要解这个方程来找出x的值。

由于这是一个平方方程,我们可以直接取平方根来求解。

得到x = sqrt(100) = 10厘米。

4. 得出结论所以,正方形的边长为10厘米。

这是根据题目所给的信息和正方形的面积公式计算出来的结果。

四、总结与反思通过这道题目,我们学会了如何利用已知的面积来求解正方形的边长。

同时,我们也学会了如何建立数学模型和求解方程。

在解题过程中,我们要注意细心审题,正确理解题意,并按照正确的步骤进行计算。

这样我们才能得出正确的答案。

此外,我们还应该多做一些类似的练习题,加深对这类题目的理解和掌握。

同时,也要注重培养自己的数学思维和解题能力,提高自己的数学水平。

初中数学压轴题说题比赛范例一.说教材《反比例函数的应用》是苏科版八年级下册第九章第三节的课题,是在前面学习了反比例函数、反比例函数的图象和性质的基础上的一节应用课。

这一节的内容符合新课程理念,课程要面向生活世界和社会实践。

反比例函数的知识在生产和实际生活中经常用到,掌握这些知识对学生参加实践活动,解决日常生活中的实际问题具有实用意义。

通过反比例函数的应用使学生明确函数、方程、不等式是解决实际问题的三种重要的数学模型,它们之间有着密切联系,并在一定的条件下可以互相转化。

在教学过程中,还渗透着建模思想、函数思想、数形结合思想,这些思想也为后面学习二次函数的应用奠定了基础。

二.说道目标“反比例函数的应用”是反比例函数及其图象中的一个重要的内容,它是前面几节课的综合应用。

由于函数知识在日常生活中有重要的实用意义,根据教学大纲的明确规定并结合素质教育要求,通过本节课的教学达到以下目标:1、科学知识目标使学生了解反比例函数是日常生活和生产实际中应用十分广泛的数学模型,使学生掌握生活中有一类两变量的乘积为定值的实际问题可归结为反比例函数问题来解决的思想方法。

2、能力目标①使学生能模仿“利用函数解决实际问题的基本步骤”来解决简单的实际问题;初步养成自己提出或构建数学模型的能力;提高综合运用函数、方程、不等式知识解决实际问题的能力。

②引例通过开放性的问题,作业中通过编题培育学生的收敛思维能力。

3、情感目标①通过本节科学知识的自学,并使学生明晰,应用领域反比例函数的科学知识可以化解生活中的许多问题,从而进一步培育学生爱好数学,进而不懈努力努力学习数学的情感。

②使学生树立事物是普遍联系的辩证唯物观。

③引例中使学生具备一方有难八方支援的献爱心精神。

三.说教学重难点我指出本节课的教学重点就是把一类实际问题归咎于反比例函数问题去化解,这是因为:1.反比例函数是日常生活和生产实践中应用十分广泛的数学模型,它真正体现了数学知识来源于生活又应用于生活的重要意义。

二年级数学说题比赛一等奖一、题目示例与解析题目1:简单加法应用题题目内容:小明有3颗糖,小红又给了他5颗,小明现在有多少颗糖?解析:这是一道简单的加法应用题,在二年级数学中,主要考查学生对加法意义的理解。

加法就是把两个(或几个)数合并成一个数的运算。

在这个题目里,小明原本有的3颗糖是一个数量,小红给他的5颗糖是另一个数量,要求小明现在共有的糖数,就是把这两个数量合并起来,所以用加法计算,列式为:3 + 5 = 8(颗)。

题目2:减法在比较多少中的应用题目内容:树上有10只鸟,飞走了4只,树上还剩几只鸟?比原来少了几只鸟?解析:对于第一个问题“树上还剩几只鸟”,这是一个基本的减法问题。

从总数10只鸟中飞走了4只,求剩下的数量,用减法,列式为10 4 = 6(只)。

对于第二个问题“比原来少了几只鸟”,飞走的鸟的数量就是比原来少的数量,所以答案就是飞走的4只。

这是让学生理解减法在比较数量变化中的意义,飞走的部分就是数量减少的部分。

题目3:乘法的初步认识(相同加数求和)题目内容:每组有3个苹果,有4组,一共有多少个苹果?解析:在二年级开始学习乘法的初步认识,这个题目是乘法概念中相同加数求和的典型例子。

这里相同的加数是3(每组的苹果数),有4个这样的相同加数(4组),根据乘法的定义,求几个相同加数的和可以用乘法简便计算。

列式为3×4 = 12(个),也可以理解为4个3相加,即3+3+3+3 = 12(个)。

题目4:认识长度单位(厘米的认识与测量)题目内容:量一量下面铅笔的长度,铅笔的一端对着尺子的刻度0,另一端对着刻度8,铅笔长多少厘米?解析:在认识长度单位厘米这一知识点中,测量物体长度时,用物体末端对应的刻度减去起始端对应的刻度就是物体的长度。

这个题目中铅笔一端对着刻度0,另一端对着刻度8,所以铅笔的长度就是8 0 = 8(厘米)。

这有助于学生直观地理解厘米这个长度单位的测量方法。

题目5:简单的除法应用题(平均分)题目内容:把12个苹果平均分给3个小朋友,每个小朋友分几个?解析:这是除法概念中平均分的典型题目。

平坝县逸夫小学2015年春季数学教师技能大赛说题环节备选题目1、一个空水瓶,如果往里倒4杯水,称得6千克;如果倒6杯水,称得8千克,问空水瓶和一杯水的重量各多少千克?2、李强去商店购买班级智力竞赛的奖品,准备买5本故事书和7支笔,需要29元,他带的钱不够,只好花了25元买了5本故事书和5支笔。

你通过这件事能知道李强买的书和笔的价格各事多少钱吗?3、一班和二班分别选出相同数量同学进行拔河比赛,第一场一班胜了,休息了一段时间后,举行第二次场比赛,这时二班经裁判同意,换了2名队员,这场比赛结果二班胜利。

这件事说明了什么?你事如何分析的?4、两列火车从相距570千米的两地同时相向开出。

甲车每小时行110千米,乙车每小时行80千米。

经过几个小时两车相遇?5、一座桥长900米,一列火车从车头上桥到车尾下桥共经过1分25秒,紧接着进入长1800的隧道,从车头进入隧道到车尾出隧道经过了2分40秒,火车的速度是多少?火车车身长多少米?6、一间长4.8米、宽3.6米的房间,用边长0.15米的正方形瓷砖铺地面,需要768块。

在长6米、宽4.8米的房间里,如果用同样的瓷砖来铺,需要多少快?如果在第一房间改铺边长0.2米的正方形瓷砖,要用多少块?7、甲乙两个工程队合修一段公路。

甲队的工作效率是乙队的3/5。

两队合修6天正好完成这段公路的2/3,余下的由乙队单独修,还要几天才能修完?8、如图,两个平行四边形A、B重叠在一起,重叠的部分面积是A的/1/4,是B的1/6。

已知A的面积是12平方厘米。

求B比A的面积多多少平方厘米9、一个圆柱形容器的底面直径是10厘米,把一块铁块放入这个容器后,水面上升2厘米,这个铁块的体积是多少?10、宁波到上海的列车13:30开出,16:30到达,两地间的里程为360千米,平均每小时行多少千米?11、甲乙丙三人合作加工一批零件,加工一个零件甲需要3分钟,乙需要4分钟,丙需要5分钟,三人完成加工任务后共得到1596元。

数学“说题举例”

各位评委:大家好!

我的说题题目是人教版四年级第一单元试卷的第5题。

一.原题再现

将下面的角与相应角的名称用线连起来

直角锐角平角钝角周角

二.题目考点分析及其思想方法体现:

本题出自四年级上册第二单元“角的度量”,主要利用角的分类和各类角的特征进行求解,意在考查学生对角的分类和各种角的特征基础知识和基本技能的掌握程度,以及角的大小空间观念建立情况,培养学生的观察信息、分析问题和解决问题能力。

本题体现主要数学思想方法有:分类思想(角的分类),比较思想(各类角的大小的比较),对应思想(角的名称与角的大小对应)。

三.解题思路的分析:

角的分类和判断属于“角的认识”这个单元的基础知识,本道题解题正确与否的关键是对各类角的特征掌握和空间观念建立情况。

本道题解题的第一步是认真审题,弄清题意,要求是将下面的角与相应角的名称用线连起来;第二步是回想各类角的特征即各类角的度数是怎样规定的;第三步是根据建立起角的大小空间观念判断给定角的大小;最后综合各类角的特征和对角的大小判断完成连线。

对于空间观念不强的学生,在对解题信息进行反馈时着重强调两点:(1)有些角大小直接根据标注的符号来判断。

(2)其他角的大小可与直角进行比较来判断它的大小。

四.题目的拓展延伸及变式分析:

本题设计意图是考查学生各类角的特征熟练掌握程度和角的大小空间观念是否正确的建立。

我们可以通过变式训练,来提高学生对各类角的特征认识和完善角大小空间建立,培养学生分析问题、解决问题的能力。

变式1:将角的名称去掉,将图中的各种角的顺序打乱,让学生在相应角的底下写上角的名称。

本题这样改动后,增加一个知识点,就是考查学生对各类角的名称记忆的熟练程度,有利于完善学生角的分类知识,也是判断和分析各类角的基础。

变式2:给定各类角的名称,让学生画出相应的角。

这样变式后,难度略有提高,不但可以考查学生对角的大小空间观念建立情况,还可以考查学生画角的操作情况。

变式3:请学生写出各类角的名称,再画出相应的角。

这样变式后,变变成一道综合性比较的题目,不仅可以考查学生对角的分类知识掌握情况,还可以考查学生对角大小的空间观念建立情况,同时还可以考查学生对画角技能的掌握情况。

五、反思及感悟:

本题在变式之前,是一道属于直观性的基础题,学生记住角的分类名称、各类角的大小特征,就可以凭直观经验进行判断,难度较低。

变式后的第一题重点还是考查学生记忆性知识和直观经验,为抽象角的大小空间观念打好基础,变式后的第二题和第三题,难度有所提高,重点考查学生对各类角的大小空间观念建立情况,有利于培养和增强学生“角的大小”空间观念,为后面学习三角形分类打好基础。

通过本道题,给我们的教学启示是:在教学“角的分类”这个章节的知识时,不仅要重视角的基础知识教学和直观经验的积累,更要重视角的大小抽象教学,帮助学生建立和发展角大小空间观念,这样才能促进学生学习的发展。