(完整版)森林生态学

- 格式:doc

- 大小:98.51 KB

- 文档页数:11

一、寒温带针叶林带位于大兴安岭北部山地。

海拔变化于300~1100m。

地形相对平缓,呈丘陵状台地。

气候严寒,夏季短促,生长季仅90~100天,降水多集中7~8月,雨热同季,年平均气温0℃以下。

地带性植被以兴安落叶松组成的明亮针叶林为主。

群落学结构特征简单,多形成落叶松纯林。

兴安落叶松林内混生有白桦、樟子松等。

但樟子松数量很少,仅在西北部干燥阳坡或山顶形成小面积的樟子松纯林。

兴安落叶松林受到干扰可被白桦、山杨更替;在东南边缘分布有较多的蒙古栎,西北的边缘海拔600m左右亦偶见蒙古栎的散生植株;此外还分布有黑桦、红皮云杉、臭冷杉等。

二、温带针叶阔叶混交林带该带位于小兴安岭、长白山、张广才岭等地。

小兴安岭属低山丘陵地形,海拔400~600 m,长白山地势高峻,海拔500~1000 m,最高峰2691 m。

气候冬长夏短,生长期约125~150天,年降水量500~800 mm,由南向北递减。

地带性植被是以红松为主构成的温带针阔混交林(阔叶红松林),此外混交的树种有红皮云杉、臭冷杉、紫椴、黄桦、水曲柳、黄菠萝、核桃楸、沙松、紫杉、千金榆等。

灌木树种较繁多,常形成茂密的灌木层。

由于人类大规模采伐干扰,阔叶红松原始林往往逆行演替形成次生的落叶阔叶林,组成树种有蒙古栎、白桦、山杨等。

此外野生动物资源和药用植物丰富,如东北虎、熊、鹿等和人参、刺五加等。

三、暖温带落叶阔叶林带该带包括:辽东胶东半岛丘陵松栎林区、冀北山地松栎林区和黄土高原山地丘陵松栎林区。

地形属低山丘陵,西部高东部低,由山地、丘陵到平原,海拔一般为1000 m以下,少数主峰近3000 m。

气候夏热多雨,冬季晴燥,春季风沙盛行,年均气温10~16℃,年降水量500~1000 mm。

本带森林资源少而分散,一般以栎类、油松、侧柏构成的次生林为主。

辽东胶东半岛以赤松、辽东栎、麻栎为优势树种;冀北山地主要树种有桦木、山杨、油松、栎类,海拔1600~2300 m分布有华北落叶松、云杉,往下为油松纯林或松栎混交林;吕梁山、太行山海拔1600 m 以上主要分布白杄、青杄、华北落叶松混交林或桦木、山杨次生林;冀北山地和黄土高原山地的低山地带由多种栎类、油松、侧柏等组成的幼龄次生林。

森林生态学森林生态学是对森林生物群落及其环境因素相互作用的科学研究。

森林是地球上最大的陆地生态系统之一,它扮演着重要的生态功能和经济功能,是全球生态环境和资源保护的重要组成部分。

因此,建立一个健康完整的森林生态系统非常重要。

本文将介绍森林生态学的相关内容。

一、森林生态系统的组成森林生态系统由森林生物群落和生态环境两个方面组成。

生物群落是指一个森林区域内所包含的各种植物和动物以及它们之间的相互作用关系。

生态环境是指森林内的环境元素,包括非生物元素如土壤、水和光照等,以及生物元素如微生物、地衣、真菌等。

森林中的生物群落非常复杂,有很多层次,从地面上的草本植物到高大的树木和树冠,再到森林底层的土壤和岩石。

不同层次的植物和动物之间存在着复杂的生态关系,它们通过食物链、食物网和共生现象相互影响。

同样,不同层次的环境因素如气温、光照、土壤等对生态系统的影响也非常复杂,它们直接或间接地影响着森林生物群落的组成、结构、生态功能等。

二、森林生态学的研究领域森林生态学的研究领域非常广泛,包括植物组成与结构、植物的生理生态学、生态位和生态分布、环境因子及其对生物群落的影响、生物多样性、森林碳循环和森林管理等方面。

1.植物组成与结构森林中的植物群落是复杂的,它们的组成和结构对生物群落的整体生态功能有重要的影响。

因此,研究不同地域不同类型森林内的植物组成和结构,对于森林生态系统的管理和保护具有非常重要的意义。

2. 植物的生理生态学森林植物的生理生态学研究是探讨植物适应环境变化和生存的生命状况。

它涉及到植物生长、光合作用、水分利用效率等方面的内容。

这些因素对森林的生态环境和生物群落产生了直接的影响。

3.生态位和生态分布生态位是指在一定环境条件下各个生物种群的存在空间和生存条件,它是生物种群之间相互作用关系的基础。

生态分布也是不同种群在生态位中的地位、影响力和竞争能力。

森林生态学研究不同生物种群的生态位和生态分布,可以帮助我们深入了解森林中不同物种之间的相互作用关系。

第一章生态系统一、什么是生态系统?在一定空间范围内,各生物成分(包括人类在内)和非生物成分(环境中物理和化学因子)通过能量流动和物质循环而相互作用、相互依存所形成的一个功能单位。

二、生态系统类型:(一)按基质划分:™陆地生态系统:森林生态系统、农田生态系统、城市生态系统。

水域生态系统:河流生态系统、池塘生态系统、海洋生态系统。

(二)根据人类活动及其影响程度划分:™(1)自然生态系统:未受到人类活动影响或轻度影响的生态系统。

(2)半自然生态系统:系统营养结构、类型或比例受到人类活动的影响较大。

(3)人工复合生态系统:人类活动在系统中起导作用。

三、生态系统基本特征:(一)结构特征生态系统包括生物成分、非生物环境。

生物成分包括生产者、消费者、还原者。

非生物环境包括太阳辐射能、无机物质、有机物质。

1、生产者:自养型生物,包括所有进行光合作用的绿色植物和化能合成细菌。

绿色植物利用日光作为能源,通过光合作用将吸收的水、CO2和无机盐类合成初级产品——碳水化合物,可进一步合成脂肪和蛋白质。

这些有机物成为地球上包括人类在内的一切生物的食物来源。

(光能、绿色植物)2、消费者:异养型生物,生活在生态系统中的各类动物和某些腐生或寄生生物,只能依赖生产者生产的有机物为营养来获得能量。

(草食性动物、杂食性动物、寄生性动物、腐生性动物、肉食性动物。

)3、分解者:异养生物,如细菌、真菌、放线菌以及土壤原生动物和一些土壤中小型无脊椎动物。

将复杂的有机物还原为无机物,把养分释放出来,归还给环境中,供植物的再次利用。

(二)功能特征™ 生态系统的生产者、消费者和分解者与它们的生存环境相互作用,不断进行着能量和物质的交换,产生能量流动和物质循环,从而保持生态系统的运转。

(三)动态特征生态系统是不断变化的系统。

随着时间的推移,生态系统总是从比较简单的结构向复杂结构状态发展,最后达到相对稳定的阶段。

(四)相互作用和相互联系的特征生态系统内各生物和非生物成分的关系是紧密相连不可分割的整体。

森林生态学生态学:生态学是研究生物有机体与其周围环境(包括生物环境与非生物环境)相互关系的科学。

生态幅:每一种生物对每一种生态因子都有一个耐受范围,即有一个生态上的最低点和最高点。

在最低点和最高点(或称耐受性的上限和下限)之间的范围,称为生态幅。

光周期现象:指植物和动物对昼夜长短日变化和年变化的反应。

光补偿点:光合作用吸收CO2与呼吸作用放出CO2相等时的光照强度光饱和点:光合速率达到光饱和时的光照强度。

生理干旱:或早春土壤冻结时,树木根系不活动。

这时如果气温过暖,地上部分进行蒸腾,不断失水,而根系又不能吸水加以补充,时间长了就会引起枝叶干枯和死亡。

大气污染:大气中的烟尘微粒、SO2、CO、CO2、碳氢化合物和碳氧化合物等有害物质排入大气,达到一定浓度和持续一定时间后,破坏了大气原组分的物理、化学性质及其平衡体系,使生物受害的现象。

温室气体:能引起温室效应的气体,如CO2、水蒸气、CH4、O3、N2O、CFC等。

温室效应:是指由于大气中的CO2、CH4、O3、氟里昂(CFC)等气体的含量的增加而引起地面升温的现象。

根瘤:是一种根瘤细菌,从根毛侵入后发育成瘤状物。

它可固定气态氮,为寄主提供可利用的氮素(氨态氮)。

菌根:是土壤中真菌与树木根系的共生体,即菌丝侵入树木根的表层细胞壁或细胞腔内形成一种特殊结构的共生体称菌根。

森林群落的防风效应:植物能减弱风力。

降低风速的程度主要取决于植物的体型大小、枝叶繁茂程度。

防风能力一般为:乔木>灌木>草,阔叶树>针叶树,常绿阔叶树>落叶阔叶树。

土壤肥力系:及时满足植物对水、肥、气、热要求的能力。

它是林木速生丰产的基础,是土壤物理、化学、生物特性的综合表现。

土壤结构:土壤颗粒的排列方式(或状况),团粒结构最理想,可协调土壤水分、空气、养分关系,改善土壤理化性质。

土壤微生物对林木的生长影响:微生物是生态系统中的分解者或还原者,它们使有机物质腐烂,释放出养分,促成养分的循环。

第一章绪言一.名词解释1.生态学:研究生物和环境之间相互关系的科学,就是生态学2.森林生态学:研究以树木和其他木本植物为主体的森林群落与环境之间关系的科学二.问答题1.当今环境破坏问题哪些与森林破坏有关?解:气候变暖,臭氧层破坏,生物多样性减少,酸雨蔓延,森林锐减,土地荒漠化,水体污染,海洋污染,固体废物污染2.什么是森林?森林有什么特点?解:⑴森林是指由生物与周围环境相互作用形成的生态系统⑵特点:①占据空间大,是物种繁多的巨大基因库②稳定性高,具有很高的自控能力③具有十分复杂的结构④类型多样⑤有着其他生态系统无法比拟的服务功能3.举例说明森林三大效应?解:经济效应、社会效应、生态效应第二章森林生物与森林环境一.名词解释1.生态因子:指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。

2.生境:生境是指生物的个体、种群或群落生活地域的环境,包括必需的生存条件和其他对生物起作用的生态因素。

3.限制因子:在诸多的生态因子中,任何接近或超过某种生物的耐受性极限,而限制生物生存、生长、发育繁殖或扩散的因子,称为限制因子。

4.利比希最小因子定律:“植物的生长是取决于处在最小量状态的营养成分”,被称为利比希最小因子定律。

5.Shelford(谢尔福德)耐性定律:生物的存在与繁殖,要依赖于某种综合环境因子的存在,只要其中一项因子的量(或质)不足或过多,超过了某种生物的耐性限度,则该物种不能生存,甚至灭绝,这一概念称为Shelford(谢尔福德)耐性定律6.适应:指生物在环境中,经过生存竞争而形成的一种适合环境条件的特性与形状的现象,它是自然选择的结果。

7.趋同适应:不同种类的生物由于长期生活在相同或相似的环境条件下,表现出相似的适应性特征的现象。

8.趋异适应:亲缘关系相近的的同种生物长期生活在不同的环境下表现出不同的适应性特征的现象。

9.生态幅:指物种对生态环境适应范围的大小。

10.内稳态:是生物控制体内环境使其保持相对稳定的机制,它能减少生物对外界条件的依赖性,从而大大提高生物对外界环境的适应能力。

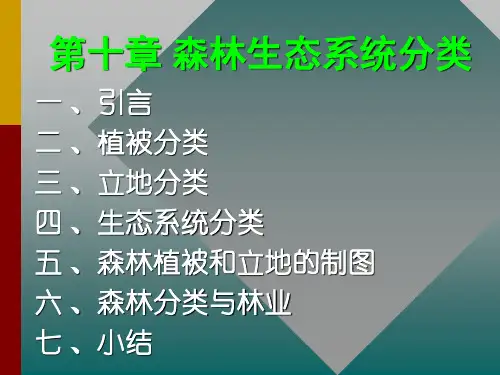

森林生态学值得拥有的资料是来自平时学习积累总结的有问题的地方肯定有的还请大家批评指正!森林生态学大纲本课程主要包括生态系统的基本概念生态系统的能量流动、养分循环的基本规律;非生物因子如光、水、温、土等因子对森林生态系统的作用及其相互影响;森林种群及森林群落的基本概念、特征和变化规律;森林生态系统的分类;森林的地理分布等教学环节包括课堂教学和综合实习两个环节本课程是林学、森林保护等专业的专业基础课在农林院校课程中自成体系需要具备植物学、植物生理学、环境及其相关学科的基础课程涉及面广、理论性综合性强在教学中应重视加强理论联系实际突出学生综合理论分析和实际问题分析能力的培养第一章生态系统的概念第一节: 生态系统的基本概念第二节: 生态系统的基本特征本章要点:生态系统的基本特征;生态系统的基本功能第二章生态系统的能量流动第一节: 能量流动的基本概念第二节: 生态系统的能量来源第三节: 生态系统的营养结构第四节: 生态系统的能量动态和储存本章要点:生态系统的营养结构;能量在森林生态系统中的流动、储存规律;森林生态系统的生物量、生产率第三章生态系统的养分循环第一节: 生态系统养分循环的基本概念和基本类型第二节: 地球化学循环、生物地球化学循环、生物化学循环第三节: 主要化学元素的循环第四节: 森林经营对其生物地球化学循环的影响本章要点:生物地球化学循环;森林经营对其生物地球化学循环的影响森林生态系统地力维持的生态学基础和必要的人为干预措施第四章太阳辐射第一节: 光照的时空变化规律第二节:光对植物的生态作用及其植物的生态适应第三节:树种的耐荫性第四节:光能利用率及其提高的理论基础和途径本章要点:树种的耐荫性及其影响因素;森林光能利用率及其提高的理论基础和途径;光因子在林业中的重要性第五章温度因子第一节: 温度的时空变化规律第二节: 温度对植物的生长发育影响第三节: 温度的空间变化与树种分布第四节: 温度的节律性变化对树木的影响第五节: 温度的非节律性变化对树木的影响本章要点:温度的空间变化与树种分布;气候相似性原则在树木引种中的应用;温度因子在林业中的重要性第六章水分因子第一节: 水分的生态意义第二节: 水分的时间和空间变化规律对森林植物的影响第三节: 森林对水分的影响本章要点:树木对水分的需要和适应;森林对降水及其分配的影响森林在保持水土和涵养水源中作用第七章土壤因子第一节: 土壤的理化性质对森林植物的影响第二节:森林对土壤理化性质和生物学性质的影响本章要点:森林对土壤理化性质和生物学性质的影响;森林土壤的肥力及其维持; 不同特征的地形地貌下影响森林植物生长发育的土壤主导因子第八章大气因子第一节: 风与森林植物的关系第二节: 全球大气问题与森林的关系(温室效应、酸雨、大气污染等)本章要点:大气及其存在问题与森林的关系第九章火因子第一节: 林火的类型第二节: 火对森林生态系统的影响第三节: 森林防火的生物措施本章要点:火对森林生态系统的影响;森林防火的生物措施第十章森林种群第一节: 种群的基本概念及其基本特征第二节: 种群的增长及其调节第三节: 种群的生态对策第四节: 种群生态在森林经营中的作用本章要点:种群的基本概念及其基本特征;种群的增长及其林分种群调节;种群的生态对策第十一章森林群落第一节: 森林群落的概念和基本特征第二节: 森林与非森林群落的交错区第三节: 森林群落中的种群关系第四节: 竞争排斥原理第五节: 生物多样性本章要点:森林群落的概念和基本特征;森林群落中的种群关系;生物多样性及其保护第十二章生态演替第一节: 森林群落的发生和发育过程第二节: 森林群落演替的原因和类型第三节: 森林群落的原生演替和次生演替第四节: 群落演替的的顶极学说本章要点:森林群落的发生和发育;森林群落的演替原因和类型;长江中下游常绿阔叶林演替;演替原理在森林经营中的应用第十三章森林生态系统分类第一节: 森林群落分类目的第二节: 群落分类的途径和原则第三节: 生态学的林型学第四节: 中国森林立地分类第五节: 中国植被分类系统本章要点:生态学的林型学分类体系;植被分类的途径,中国植被分类的系统;中国森林立地分类第十四章全球森林地理分布学时:4学时第一节: 森林分布的三相地带性规律第二节: 世界主要森林类型的地理分布第三节: 中国主要地带性森林类型的基本特征及其分布本章要点:森林分布的三相地带性规律及其相互关系;中国主要地带性森林类型的基本特征及其分布教材与主要参考书1、教材李景文主编. 北京:中国林业出版社《森林生态学》.1994 (第二版)2、主要参考书(1)李景文主编.北京:中国林业出版社《森林生态学》.1981(第一版)(2)叶镜中主编.《森林生态学》.南京:南京林业大学出版社1984(第一版)(4)贺庆棠主编.《森林环境学》.北京:高等教育出版社1999(第一版)森林生态学是林学专业的专业基础课为该专业的必修课开设本课程的目的是使学生用系统的观点和思维认识森林的形成、发展、演变、分布、林木的生长发育与其环境的相互关系和规律掌握森林生态系统的基本特征和基本功能认识森林生态系统在生物圈中地位与作用机制学习森林生态学需要以植物学、植物生理学、土壤学、气象学等课程为基础同时森林生态学又是专业课程(如森林经理学、营林学、森林保护学等课程)的基础因此是一门承上启下的重要课程本课程的主要内容包括生态系统的基本概念和功能森林生态系统的自然环境;森林生态系统的生物环境;森林生态系统的变化过程;森林生态系统的分类和分布从总体看其重点是森林生态系统的功能(能量流动、养分循环的基本规律)、自然环境和生物环境与森林生态系统的关系(非生物因子如光、水、温、土等因子对森林生态系统的作用及其相互影响;森林种群的基本概念、特征及其相互关系)、森林生态系统的演替(演替的原因、类型和森林的恢复机制)本课程的难点主要是能量流动和养分循环的机制和途径、森林种群的增长规律、森林生态系统的分类。

第一章绪言一.名词解释1.生态学:研究生物和环境之间相互关系的科学,就是生态学2.森林生态学:研究以树木和其他木本植物为主体的森林群落与环境之间关系的科学二.问答题1.当今环境破坏问题哪些与森林破坏有关?解:气候变暖,臭氧层破坏,生物多样性减少,酸雨蔓延,森林锐减,土地荒漠化,水体污染,海洋污染,固体废物污染2.什么是森林?森林有什么特点?解:⑴森林是指由生物与周围环境相互作用形成的生态系统⑵特点:①占据空间大,是物种繁多的巨大基因库②稳定性高,具有很高的自控能力③具有十分复杂的结构④类型多样⑤有着其他生态系统无法比拟的服务功能3.举例说明森林三大效应?解:经济效应、社会效应、生态效应第二章森林生物与森林环境一.名词解释1.生态因子:指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。

2.生境:生境是指生物的个体、种群或群落生活地域的环境,包括必需的生存条件和其他对生物起作用的生态因素。

3.限制因子:在诸多的生态因子中,任何接近或超过某种生物的耐受性极限,而限制生物生存、生长、发育繁殖或扩散的因子,称为限制因子。

4.利比希最小因子定律:“植物的生长是取决于处在最小量状态的营养成分”,被称为利比希最小因子定律。

5.Shelford(谢尔福德)耐性定律:生物的存在与繁殖,要依赖于某种综合环境因子的存在,只要其中一项因子的量(或质)不足或过多,超过了某种生物的耐性限度,则该物种不能生存,甚至灭绝,这一概念称为Shelford(谢尔福德)耐性定律6.适应:指生物在环境中,经过生存竞争而形成的一种适合环境条件的特性与形状的现象,它是自然选择的结果。

7.趋同适应:不同种类的生物由于长期生活在相同或相似的环境条件下,表现出相似的适应性特征的现象。

8.趋异适应:亲缘关系相近的的同种生物长期生活在不同的环境下表现出不同的适应性特征的现象。

9.生态幅:指物种对生态环境适应范围的大小。

10.内稳态:是生物控制体内环境使其保持相对稳定的机制,它能减少生物对外界条件的依赖性,从而大大提高生物对外界环境的适应能力。

二.问答题1.根据尺度大小环境可以分为几个类型?解:可分为4类:宇宙环境、地球环境、区域环境和微环境。

2.生态因子有哪些类型?解:共有6类:气候因子、土壤因子、地形因子、生物因子、火因子和人为因子。

3.你对生态因子作用一般规律的理解?解:⑴.各种生态因子都不是孤立存在的,而是彼此联系、互相促进、互相制约的;⑵.在诸多生态因子中,对生物的作用并非是等价的,总有一个对生物起决定性作用的因子;⑶.生态因子对生物的作用可以是直接的,也可以是间接的;⑷.生态因子对生物的作用具有阶段性;⑸.生态因子的作用虽然并不相同,但对生物来说都是不可替代的,一旦缺失就会造成生物的死亡,这是生态因子的不可替代性。

4.如何理解耐受曲线幅?解:⑴每种生物对不同生态因子的耐受范围存在差异,并因年龄、季节、栖息地等不同而有差异⑵生物在整个个体发育过程中,对环境因子的耐受限度是不同的⑶不同生物对同一生态因子的耐受性是不同的⑷生物对某一生态因子处于非最适状态时,对其他生态因子的耐受限度也下降第三章森林能量环境一.名词解释1.光补偿点:当光合作用同化的CO2与呼吸作用释放出的CO2相等时的光照强度。

2.光饱和点:在光补偿点以上,随着光照度的增加,光合作用强度逐渐提高并超过呼吸强度,于是在植物体内开始积累干物质,但当光照度达到一定水平后,光合产物就不再增加或增加得很少,该处的光照度就是光饱和点。

3.树种的耐荫性(必考):指树种忍耐庇荫的能力,即在林冠庇荫下,能否完成更新和正常生长的能力。

4.光斑:透过植被冠层的缝隙入射到冠层内和植被下层的短时间的直射太阳光称为光斑。

5.光周期:每天光照和黑夜交替称为一个光周期。

6.温周期:植物对温度昼夜变化和季节变化的反映称为温周期现象。

7.地形逆温现象:在山地区域,夜间山地上部空气冷却速度比山地下部或谷地要快,于是山地上部冷空气顺坡下沉到谷底,将谷底原来的暖空气抬升到一定高度,在山谷中便形成上温下冷的逆温层,这种由于地形影响而形成的逆温称为地形逆温。

8.临界夜长:引起植物繁殖(花芽形成)的最小或最大黑夜长度称为临界夜长。

9.物候:植物长期适应于一年中温度节律性变化,形成与此相适应的植物发育节律。

二.问答题1.光照强度随时空变化特征?解:⑴.纬度:随着纬度增长,光强逐渐减弱;⑵.海拔:随着海拔高度的增加而增加;⑶.坡向度:北半球南坡>平地>北坡。

北坡上坡度越小,光照强度越大,南方的喜热作物可以移植到北方的南坡生长;⑷.时间与季节:夏强冬弱;中午最大,早晚最小;⑸.从林冠上部到林地,光强呈负指数下降。

2.森林中光因子从林冠到林地一般变化规律、特征?解:⑴由于林冠层吸收了大量日光能,光照度在森林内将会自上而下逐渐减弱⑵当日光穿透森林生态系统时,大部分能量被树冠层截留,到达下层的日光不仅强度大大减弱,而且红光和蓝光也所剩不多3.温度有哪些变化规律?解:⑴空间上:①纬度:一般纬度每增加一度,平均温度下降0.5—0.9℃②海拔高度:一般每增加100米,平均气温下降0.4—0.7℃③坡向:北半球南坡空气和土壤温度比北坡高④逆温现象4.提高光能利用率的途径和具体措施?解:⑴.途径:①提高林木群体光能利用率;②选育高光合效率和低呼吸的品种,提高个体光合效率⑵.具体措施:①合理密植;②营造混交林是提高光辐射利用的有效途径;③开展林农复合经营;④调节影响光合作用的光、温、水肥等生态因子,以提高光合效率;⑤科学选种、育苗,选择和培育高光效的优良树种进行繁殖和推广。

5.森林群落内温度变化特点和产生原因?解:①.变化特点:森林内部的温度白天或夏天比群落外低,夜间或冬天比群落外高,年温变与昼夜温变幅度小,变化缓和。

②.原因a.温度在群落中主要受太阳光直射的影响,群落上层阻截了大部分太阳光,并且大量吸收和蒸腾,使林内温度下降b.植物之间互相遮掩,阻滞了林内空气流通,时群落内部热量不易消失c.植物吸收、散热缓慢,导热效果差,因而群落内温度变化缓慢d.森林群落地面枯枝落叶层也能够缓和土壤表面温度变化的幅度,并调节内部气温的变化6.树种耐荫性的鉴别方法?耐荫树种与喜光树种在森林形态上的差异?解:⑴鉴别方法:①根据树种的更新特征进行鉴别;②从外部形态特征和生长特征进行鉴别;③根据生理特征进行鉴别;⑵形态差异:7.各写出3中耐阴树种和阳性树种?解:耐阴树种:云杉、冷杉、杜英、红豆杉阳性树种:落叶松、油松、马尾松、杨树、柳树、相思树8.基点温度是什么?解:温度是生物生命活动不可缺少的条件之一,生物对于温度的变化均有一定的适应幅度,通常可以分为最适点、最低点和最高点,在生态学上称为三基点,此时的温度称为三基点温度9.注意:南种北移易受旱霜危害;在热带亚热带山地经济树种分布在山体中部第四章森林物质环境一.名词解释1.森林蒸发散:土壤水经森林植被蒸腾和林地地面蒸发而进入大气,森林这种蒸腾作用总称蒸发散2.酸雨:PH值<5.6的所有大气降水,也叫酸沉降。

3.森林凋落物:是森林生物产生并归还给林地的所有有机质的总称,包括:立枯木、倒木、枯草、地表凋落物、地下枯死生物量和动物的残骸及代谢产物。

4.粗糙死地被物:未分解和半分解的死地被物较多,C/N比较高,真菌多,细菌少,呈酸性5.柔软死地被物:已分解凋落物比例大,C/N比低,真菌少,细菌多,呈弱酸或中性二.问答题1.水分的生态作用?解:⑴水分是构成植物体的主要成分之一⑵水分是代谢过程的反应物质⑶水分是植物对物质的吸收和运输的溶剂⑷水分可以保持的固有姿态⑸植物体内水分的蒸腾散失过程能降低植物的体温2.降水通过那几个方面对植物起作用?解:⑴区域性的气候特点是影响年降水量的重要因素,从而决定了植被类型的分布⑵降雨一般不直接为植物所利用,植物吸收的水分主要是来自土壤,土壤水分的补充则主要靠降水⑶降雨的季节分配对植物的不同发育阶段有明显的影响⑷降雨的年变率对植物有重要影响3.什么是耐旱树种?它具有哪些特点?解:⑴是指生长在干旱环境中的植物⑵特点:①根系发达,吸收面积大②根系细胞渗透压高③具有控制蒸腾作用的结构和功能4.什么是湿生树种?它具有哪些特点?解:⑴是指生活在土壤含水率高、大气湿度大的环境下的植物⑵特点:①根系不发达②根系细胞渗透压低5.森林对水分有哪些生态作用?解:⑴参与水分的循环⑵对降水进行再分配⑶森林可以在一定程度上增加水平降水⑷森林可以显著减少地表径流的作用⑸森林内的空气湿度较大⑹能显著减少地表蒸发⑺林地的蒸腾作用较强6.为什么森林具有显著地减少地表径流作用?解:⑴林冠对水分的截留,避免了雨水对土壤的直接冲刷,有利于水分的下渗⑵林内的枯枝落叶层,能吸收大量的降水⑶森林土壤疏松,孔隙多,富含有机质和腐蚀质,水分易被吸收和入渗⑷森林植物纵横交错的庞大的根系网络,对土壤有固持作用,提高森林土壤抗冲刷能力⑸森林的各种植物、地被物对降水的阻挡使水分流动缓慢,促进水分下渗7.森林如何对降水进行再分配?解:8.森林土壤特有的成土因素是什么?解:森林死地被物、林木的根系、依靠森林生存的特有生物9.排水良好的土壤含氧量是多少?解:10%10.森林根系对土壤有哪些作用?影响根系在土壤中垂直分布的因素有哪些?解:作用:①对营养物质的循环起重要作用②不同类型的根系以相当大的幅度和深度固持土体起抗风、保水、固土作用③根系生产过程的分泌物,是土壤微生物营养物质来源并促进土壤团聚体形成④残落在土壤中的死亡根系,是土壤中重要的有机质来源,促进良好土壤结构的形成⑤根系死亡后留下的孔道改善土壤的通气性,并有利于重力水的下排因素(P128):①土壤板结、硬化层次接近地表等,根系分布较浅②根系在干燥或缺氧土壤中即使细根能生长也难以长成大根③土壤温度较低时也会限制根的生长,春季表土比下层土增温快,所以新根都分布在土壤表层,永久冻土会限制根的生长④根有趋肥性,肥沃土壤中根生长更快11.环境因子怎样随海拔而变化?解:12.坡度有几个?按坡度大小分哪些类型?按坡向分哪些类型?南、北坡有哪些差异?解:⑴坡度大小:平坡、缓坡、斜坡、陡坡、急坡、险坡⑵坡向:阴坡、阳坡、半阴坡、半阳坡第六章森林种群的结构与动态一.名词解释1.种群:在一定时期内占有一定空间的同种生物个体的集合2.种群空间分布格局:指种群个体在生活空间内的位置状况或布局3.动态生命表:是跟踪同一时间出生的种群的死亡或成活的动态过程而编制的表4.静态生命表:是根据某一特定时间,对种群做限时的年龄结构调查,由此编制的表5.生活史:从出生到死亡所经历的全过程6.竞争:指同种或异种的两个或更多个体间,由于它们的需求或多或少地超过了当时的空间或共同资源供应状况,从而发生了对于资源和空间的争夺,这种现象叫做竞争7.密度效应:指在一定时间内当种群个体数目增加时,就必定会出现邻接个体间的相互影响,我们称为密度效应或邻接效应8.最后产量恒值法则:在一定范围内,当条件相同时,不管初始的播种密度如何,植物的最后产量基本一致9.森林自然稀疏现象:同龄纯林中,郁闭的林分,随着年龄的增长,单位面积的林木株数减少的现象10.竞争排斥原理:指两个对同一资源产生竞争的种不能长期在一起生存,最终导致一个种占优势,另一个种被淘汰11.生态位:指在自然生态系统中一个种群在时间、空间上的位置,及其在相关种群间的功能关系二.问答题1.种群空间分布格局类型有哪些?最常见的?解:⑴随机分布:彼此独立的个体,各自在空间都是随机地定位,或者个体分布完全取决于机会⑵均匀分布:种群个体呈等距的规则分布⑶集群分布:种群个体呈成群、成簇或成斑块状的集聚(最常见)2.种群年龄结构类型和基本特点?解:⑴增长型种群:种群中有大量幼体,年幼个体除了替代死去的老年个体外还有剩余,因此种群将继续发展壮大⑵稳定型种群:种群的出生率和死亡率基本相等,种群处于相对稳定状态⑶下降型种群:种群中幼体的比例减少而老体的比例增大,种群的死亡率大于出生率,种群处于衰亡过程中3.存活曲线有哪些基本类型?有什么基本特点?解:⑴Ⅰ型:这些植物大多数能活到其平均的胜利寿命,早期死亡率很低,但在到一定生理年龄时,短期内几乎全部死亡。