激光散斑和激光多普勒测量

- 格式:doc

- 大小:264.00 KB

- 文档页数:6

实验 激光散斑测量散斑现象普遍存在于光学成象的过程中,很早以前牛顿就解释过恒星闪烁而行星不闪烁的现象。

由于激光的高度相干性,激光散斑的现象就更加明显。

最初人们主要研究如何减弱散斑的影响。

在研究的过程中发现散斑携带了光束和光束所通过的物体的许多信息,于是产生了许多的应用。

例如用散斑的对比度测量反射表面的粗糙度,利用散斑的动态情况测量物体运动的速度,利用散斑进行光学信息处理、甚至利用散斑验光等等。

激光散斑可以用曝光的办法进行测量,但最新的测量方法是利用CCD 和计算机技术,因为用此技术避免了显影和定影的过程,可以实现实时测量的目的,在科研和生产过程中得到日益广泛的应用。

实验原理1.激光散斑的基本概念激光自散射体的表面漫反射或通过一个透明散射体(例如毛玻璃)时,在散射表面或附近的光场中可以观察到一种无规分布的亮暗斑点,称为激光散斑(laser Speckles )或斑纹。

如果散射体足够粗糙,这种分布所形成的图样是非常特殊和美丽的(对比度为1),如图1。

激光散斑是由无规散射体被相干光照射产生的,因此是一种随机过程。

要研究它必须使用概率统计的方法。

通过统计方法的研究,可以得到对散斑的强度分布、对比度和散斑运动规律等特点的认识。

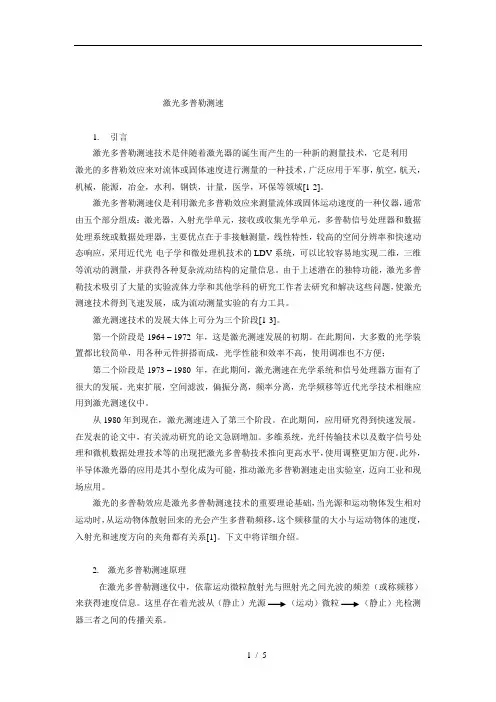

图2说明激光散斑具体的产生过程。

当激光照射在粗糙表面上时,表面上的每一点都要散射光。

因此在空间各点都要接受到来自物体上各个点散射的光,这些光虽然是相干的,但它们的振幅和位相都不相同,而且是无规分布的。

来自粗糙表面上各个小面积元射来的基元光波的复振幅互相迭加,形成一定的统计分布。

由于毛玻璃足够粗糙,所以激光散斑的亮暗对比强烈,而散斑的大小要根据光路情况来决定。

散斑场按光路分为两种,一种散斑场是在自由空间中传播而形成的(也称客观散图1 CCD 经计算机采集的散斑图象实验中我们只研究前一种情况。

当单色激光穿过具有粗糙表面的玻璃板,在某一距离处的观察平面上可以看到大大小小的亮斑分布在几乎全暗的背景上,当沿光路方向移动观察面时这些亮斑会发生大小的变化,如果设法改变激光照在玻璃面上的面积,散斑的大小也会发生变化。

激光多普勒测速1.引言激光多普勒测速技术是伴随着激光器的诞生而产生的一种新的测量技术,它是利用激光的多普勒效应来对流体或固体速度进行测量的一种技术,广泛应用于军事,航空,航天,机械,能源,冶金,水利,钢铁,计量,医学,环保等领域[1-2]。

激光多普勒测速仪是利用激光多普勒效应来测量流体或固体运动速度的一种仪器,通常由五个部分组成:激光器,入射光学单元,接收或收集光学单元,多普勒信号处理器和数据处理系统或数据处理器,主要优点在于非接触测量,线性特性,较高的空间分辨率和快速动态响应,采用近代光-电子学和微处理机技术的LDV系统,可以比较容易地实现二维,三维等流动的测量,并获得各种复杂流动结构的定量信息。

由于上述潜在的独特功能,激光多普勒技术吸引了大量的实验流体力学和其他学科的研究工作者去研究和解决这些问题,使激光测速技术得到飞速发展,成为流动测量实验的有力工具。

激光测速技术的发展大体上可分为三个阶段[1-3]。

第一个阶段是1964 – 1972 年,这是激光测速发展的初期。

在此期间,大多数的光学装置都比较简单,用各种元件拼搭而成,光学性能和效率不高,使用调准也不方便;第二个阶段是1973 – 1980 年,在此期间,激光测速在光学系统和信号处理器方面有了很大的发展。

光束扩展,空间滤波,偏振分离,频率分离,光学频移等近代光学技术相继应用到激光测速仪中。

从1980年到现在,激光测速进入了第三个阶段。

在此期间,应用研究得到快速发展。

在发表的论文中,有关流动研究的论文急剧增加。

多维系统,光纤传输技术以及数字信号处理和微机数据处理技术等的出现把激光多普勒技术推向更高水平,使用调整更加方便。

此外,半导体激光器的应用是其小型化成为可能,推动激光多普勒测速走出实验室,迈向工业和现场应用。

激光的多普勒效应是激光多普勒测速技术的重要理论基础,当光源和运动物体发生相对运动时,从运动物体散射回来的光会产生多普勒频移,这个频移量的大小与运动物体的速度,入射光和速度方向的夹角都有关系[1]。

激光多普勒测量原理激光多普勒测量的原理是通过激光束照射到目标物体上,并通过接收器接收反射回来的激光信号。

当目标物体相对于测量仪器运动时,反射回来的激光信号会发生频率偏移。

根据多普勒效应的原理,目标物体靠近接收器时,发射回来的激光信号频率会增加,而当目标物体远离接收器时,发射回来的激光信号频率会减小。

通过测量这种频率偏移,就可以得到目标物体的速度。

激光多普勒测量可以被广泛应用于多个领域。

在医学上,激光多普勒测量被用于检测血液流速,例如心脏血流速度和血管中的动脉和静脉速度。

在气象学中,激光多普勒测量可以用来测量风速和风向,从而提供天气预报中的重要信息。

此外,激光多普勒测量也被应用于雷达系统中,用于测量飞机、船只等目标物体的速度和方向。

激光多普勒测量的具体实现是通过激光干涉仪来完成的。

激光干涉仪是一种利用激光的相干性原理来测量距离或速度的装置。

激光干涉仪将激光光束分为参考光束和测量光束。

参考光束经过分束器分为两部分,一部分直接射入光电探测器进行检测,另一部分经过反射镜反射回来与测量光束进行干涉。

测量光束照射到目标物体上,然后反射回来与参考光束进行干涉。

干涉后的光束将会产生干涉条纹,条纹的密度和移动速度与目标物体的速度有关。

通过对干涉条纹进行分析,可以测量目标物体的速度。

利用光电探测器检测干涉条纹的位移,可以计算出目标物体的速度和方向。

激光多普勒测量具有高度精确的特点,可以测量非常小的速度变化。

它还具有非接触测量的特点,不需要物体与仪器直接接触,减少了仪器磨损和目标物体扰动的可能性。

此外,激光多普勒测量也可以同时测量多个目标物体的速度,提高了测量效率。

总结起来,激光多普勒测量利用激光束照射到目标物体上,通过测量反射回来的激光信号的频率偏移来计算目标物体的速度。

通过激光干涉仪的干涉效应,可以实现对目标物体速度的高精度测量。

激光多普勒测量具有广泛的应用领域,包括医学、气象学和雷达系统等。

它不仅具有高精度和非接触测量的特点,还能够同时测量多个目标物体的速度。

激光散斑测量实验目的通过对激光散斑大小的测量,了解激光散斑的统计特性,学习有关散斑光强分布重要的数据处理方法。

实验原理激光散斑是由无规散射体(实验中为毛玻璃)被相干光照射产生的。

散斑场按光路分为两种,一种是在自由空间中传播而形成的客观散斑(本实验研究的情况),另一种是由透镜成象形成的主观散斑。

散斑的大小、位移及运动变化可以反映光路中物体及传播介质的变化。

试验中用的是激光高斯光束,其传播时光场的等振幅线在沿光路方向为双曲线。

光斑最细的位置为束腰。

激光经过凸透镜时其偏角会变化,会产生新的束腰。

毛玻璃离透镜的距离改变时,照在其上的光斑半径也随之改变。

实验是通过用计算机测量散斑的变化来算出光路中毛玻璃的移动情况。

激光散斑光强分布的规律由相关函数来描述。

自相关函数为:G(x1,y1;x2,y2)=〈I(x1,y1) I(x2,y2) 〉归一化后为:其中:)](ex p[1),(222Syxyxg∆+∆-+=∆∆WPSπλ/2=互相关函数为:GC (x1,y1;x2,y2)=〈I(x1,y1) I’(x2,y2) 〉 归一化后为: 其中 实验内容1. 调节光路图如下图:2.调节光路的要求:(5,632.8)f cm nm λ==。

a )各光学元件中心高度相等(21cm )。

b )注意保护CCD 。

c )调好光路后锁紧磁性底座。

3.程序操作和数据采集。

4.光路参数和数据表格。

1)自相关求散斑大小S 。

2)根据散斑位移求毛玻璃的移动})](/1[ex p{})](/1[(ex p{1),(212212S P P d y S P P d x y x g y x C ρρ++∆-++∆-+=∆∆))(/1(12P P d x x ρ+-=∆ 1.氦氖激光器 2.双偏振片 3.全反射镜 4.透镜 5.毛玻璃 D 7.计算机数据处理1.各个已知的常数如下:激光波长λ = 632.8nm常数π = 3.14159265CCD像素大小=0.014mm激光器内氦氖激光管的长度d=250mm会聚透镜的焦距f=50mm激光出射口到透镜距离d1=650mm透镜到毛玻璃距离=d2+P1=150mm毛玻璃到CCD探测阵列面P2=550mm毛玻璃垂直光路位移量dξ和dη, dξ=5小格=0.083mm,dη=0 2.计算几个理论值(公式见预习材料):激光管口处腰束半径为:4012.24410()0.2244()m mmw-===⨯=经过透镜后高斯光束束腰距透镜的距离为:''122222220114''50650d5053.556500.2244(1)()(1)()5050 6.32810f df mmWdf fππλ---=-=-=⨯-+-+⨯⨯经过透镜后高斯光束束腰半径为:020.01726W mm ===。

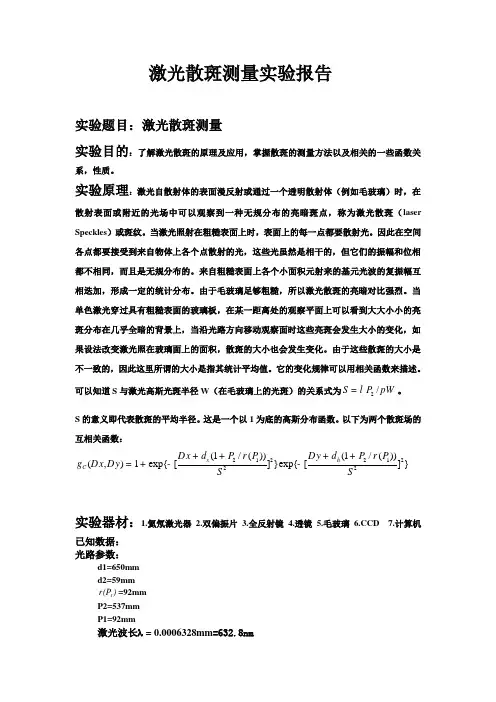

激光散斑测量实验报告实验题目:激光散斑测量实验目的:了解激光散斑的原理及应用,掌握散斑的测量方法以及相关的一些函数关系,性质。

实验原理:激光自散射体的表面漫反射或通过一个透明散射体(例如毛玻璃)时,在散射表面或附近的光场中可以观察到一种无规分布的亮暗斑点,称为激光散斑(laser Speckles )或斑纹。

当激光照射在粗糙表面上时,表面上的每一点都要散射光。

因此在空间各点都要接受到来自物体上各个点散射的光,这些光虽然是相干的,但它们的振幅和位相都不相同,而且是无规分布的。

来自粗糙表面上各个小面积元射来的基元光波的复振幅互相迭加,形成一定的统计分布。

由于毛玻璃足够粗糙,所以激光散斑的亮暗对比强烈。

当单色激光穿过具有粗糙表面的玻璃板,在某一距离处的观察平面上可以看到大大小小的亮斑分布在几乎全暗的背景上,当沿光路方向移动观察面时这些亮斑会发生大小的变化,如果设法改变激光照在玻璃面上的面积,散斑的大小也会发生变化。

由于这些散斑的大小是不一致的,因此这里所谓的大小是指其统计平均值。

它的变化规律可以用相关函数来描述。

可以知道S 与激光高斯光斑半径W (在毛玻璃上的光斑)的关系式为2/S P W l p =。

S 的意义即代表散斑的平均半径。

这是一个以1为底的高斯分布函数。

以下为两个散斑场的互相关函数:实验器材:1.氦氖激光器 2.双偏振片 3.全反射镜 4.透镜 5.毛玻璃 D 7.计算机已知数据: 光路参数:d1=650mm d2=59mm r 1()P =92mm P2=537mm P1=92mm激光波长 = 0.0006328mm =632.8nm21212222(1/())(1/())(,)1exp{[]}exp{[]}C y d P P x d P P g x y SSh x r r D ++D ++D D =+--常数π = 3.14159265CCD 像素大小=0.014mm激光器内氦氖激光管的长度d=250mm 会聚透镜的焦距f ’=50mm毛玻璃垂直光路位移量d ξ 和d η, d ξ=5小格=0.05mm ,d η=0理论值:(a) 照在毛玻璃上激光光斑的平均半径01W 0.224403mm =''12222011''d (1)()f d f W d f f p l -=--+02W =由于20/a W p l =221/20()(1/)W Z W Z a =+ 这里Z=P 1,W 0=W 02 所以W(P 1)= 0.990179mm2/S P W l p == 0.109239mmb) 毛玻璃的平均实际位移量0.05d mm x =∆x = d ξ (1 + p2 / ρ(P 1))=0.342mm0d h =∆y= d η (1 + p2 / ρ(P 1))=0实验数据及数据处理实验值:S=112121in s=å=7.30477像素= 0.102267 mm2P W Sl p == 1.05768 mm 误差分析:W 误差为1.05768-0.9901796.8%0.990179=S 误差为0.102267-0.1092396.4%0.109239= b) 毛玻璃的平均实际位移量实验值:x D =1661in x =åD =25.83333像素= 0.362mmy D =1661in y =D å=0误差分析:∆x 误差为0.3620.3425.8%0.342-=∆y 误差为 0。

激光多普勒测量原理激光多普勒测量原理是一种利用激光光束对运动物体进行测量的技术。

它基于多普勒效应,通过分析目标物体反射回来的激光光束的频率变化来计算目标物体的速度和运动方向。

激光多普勒测量广泛应用于雷达、交通监测、流体力学等领域。

激光多普勒测量原理的核心是多普勒效应。

多普勒效应是指当一个波源和观测者相对运动时,观测者所测量到的波的频率会发生变化。

对于激光多普勒测量而言,激光光束作为波源,目标物体作为观测者。

当目标物体静止时,激光光束的频率保持不变;而当目标物体运动时,激光光束的频率会发生变化。

如果目标物体远离激光光束,则光束频率变低;如果目标物体靠近激光光束,则光束频率变高。

激光多普勒测量原理的具体实现需要使用特定的设备和技术。

一般而言,激光多普勒测量系统由激光发射器、接收器、信号处理器和数据显示器等组成。

首先,激光发射器会发射一束激光光束,并将其照射到目标物体上。

目标物体会反射部分激光光束回到接收器上。

接收器会接收到反射回来的激光光束,并将其转化为电信号。

然后,信号处理器会对接收到的信号进行处理,提取出频率信息。

最后,数据显示器会将处理后的频率信息显示出来,以便用户进行分析和判断。

激光多普勒测量原理的优点在于其测量精度高、非接触性和实时性。

由于激光光束的波长很短,可以达到纳米级别的精度。

同时,激光多普勒测量原理不需要与目标物体直接接触,避免了对目标物体的干扰。

此外,激光多普勒测量系统可以实时监测目标物体的运动状态,适用于需要高时空分辨率的应用场景。

激光多普勒测量原理在不同领域有着广泛的应用。

在雷达领域,激光多普勒测量可以用于测量目标物体的速度和运动方向,实现目标追踪和碰撞预警。

在交通监测领域,激光多普勒测量可以用于测量车辆的速度和流量,提供实时的交通信息,帮助交通管理和规划。

在流体力学领域,激光多普勒测量可以用于测量流体介质中的速度和涡旋结构,研究流体流动的特性和行为。

激光多普勒测量原理是一种基于多普勒效应的测量技术,通过分析激光光束的频率变化来计算目标物体的运动状态。

激光多普勒测量原理激光多普勒测量是一种基于多普勒效应的测量方法,利用激光束与目标物体相互作用后产生的多普勒频移来测量目标物体的运动速度。

激光多普勒测量原理可以应用于多个领域,如气象学、医学、空气动力学等。

激光多普勒测量的原理是基于多普勒效应,即当激光束与运动的目标物体相互作用时,激光光束的频率会发生变化。

当目标物体靠近激光源时,激光光束的频率会变高;当目标物体远离激光源时,激光光束的频率会变低。

这种频率变化与目标物体的运动速度成正比。

激光多普勒测量系统由激光发射器、光学元件、光电探测器和信号处理系统等组成。

首先,激光发射器产生一束单色激光束,然后通过光学元件将激光束聚焦到目标物体上。

当激光束与目标物体相互作用时,光电探测器会接收到反射回来的光信号。

光电探测器将接收到的光信号转换为电信号,并送入信号处理系统进行处理。

信号处理系统会分析接收到的电信号,并计算出激光光束的多普勒频移。

根据多普勒频移的大小和方向,可以确定目标物体的运动速度和运动方向。

激光多普勒测量系统可以实时测量目标物体的速度,并且可以精确到毫米级。

激光多普勒测量在气象学中的应用是测量大气中的风速。

通过激光多普勒测量系统可以获取到大气中不同高度上的风速数据,从而帮助气象学家进行天气预报和气象研究。

此外,激光多普勒测量还可以应用于医学领域,用于测量血液流速和心脏功能等。

在空气动力学研究中,激光多普勒测量可以用于测量飞行器的速度和飞行姿态。

激光多普勒测量原理的优点是测量速度快、精度高、非侵入性强。

相比于传统的测速方法,激光多普勒测量可以实现对运动物体的高精度测量,并且不会对目标物体造成干扰。

激光多普勒测量技术已经在许多领域得到广泛应用,并且不断发展和完善。

激光多普勒测量原理是一种基于多普勒效应的测量方法,利用激光光束与目标物体相互作用后产生的多普勒频移来测量目标物体的运动速度。

激光多普勒测量在气象学、医学、空气动力学等领域有着广泛的应用前景,并且具有测量速度快、精度高、非侵入性强等优点。

物理实验中微小位移量的几种光学测量方法在物理实验中,测量微小位移量是非常重要的。

微小位移量的测量可以用来研究物体的运动规律和性质,同时也可以应用到各种不同的领域,例如工程、医学、空间科学等。

光学测量方法是一种常用的方法,它采用光学原理来测量微小位移量,具有非接触性、高精度和高灵敏度等优点。

本文将介绍几种常用的光学测量方法,包括差动测量法、干涉测量法、激光测量法和数字全息测量法,并对它们的原理、应用和优缺点进行详细介绍。

差动测量法是一种基于两束光的相位差来测量微小位移量的方法。

它的基本原理是将两束光沿不同的光路传播,然后再将它们进行合并,通过比较两束光的相位差来测量位移量。

差动测量法在实际应用中有多种实现方式,例如双臂激光干涉仪、激光多普勒测速仪等。

双臂激光干涉仪是最常见的一种实现方式,它采用激光作为光源,通过将激光分为两束,分别沿不同的光路传播,并最终在相位板上进行叠加来进行测量。

在测量时,当被测物体发生微小位移时,两束光的相位差会发生变化,通过测量这种相位差的变化就可以得到位移量。

差动测量法在很多领域都有广泛的应用,例如机械工程、光学工程、材料科学等。

它具有非接触性、高精度和稳定性的优点,在微小位移量的测量中有着很高的应用价值。

但是,差动测量法也有一些缺点,例如对环境条件要求较高,需要较长的测量时间,同时对系统的稳定性和复杂性也有一定要求。

干涉测量法是一种基于光的干涉现象来测量微小位移量的方法。

干涉测量法的基本原理是利用干涉仪的干涉图样来测量光的相位差,从而得到被测物体的位移量。

干涉测量法在实际应用中有多种实现方式,例如薄膜干涉法、多束干涉法和全息干涉法等。

薄膜干涉法是一种常见的实现方式,它采用薄膜反射镜或衍射光栅等器件来产生干涉图样,通过测量干涉图样的变化来测量位移量。

在测量时,通常需要通过对干涉图样进行处理,例如通过解调或者数字图像处理等方式,来得到被测物体的位移量。

干涉测量法在很多领域都有广泛的应用,例如半导体制造、光学显微镜、生物医学等。

激光散斑测量物体表面粗糙度的研究

激光散斑测量物体表面粗糙度是一种常见的非接触式测量方法,它利用激光经过物体表面反射后形成的散斑图案来反映物体表面的粗糙度。

通过分析散斑的形态和强度分布,可以获得物体表面的粗糙度信息。

激光散斑测量一般包括以下几个步骤:

1. 激光照射:将激光束照射到待测物体表面。

激光的波长和功率通常需要根据待测物体的特性来选择。

2. 散斑图案获取:激光束经过物体表面反射后,形成散斑图案。

通过合适的光学设备(如衍射光栅、透镜等)将散斑图案投射到像面上,然后采用相机等图像捕获设备来获取散斑图像。

3. 图像处理:对获取到的散斑图像进行处理,例如去除背景噪声、提取散斑图案等。

常用的处理方法包括傅里叶变换、滤波等。

4. 特征提取:通过分析散斑图案的形态和强度分布,提取与物体表面粗糙度相关的特征参数,例如散斑尺度、形状等。

5. 数据分析:根据特征参数,利用合适的粗糙度评估方法(如均方根粗糙度、自相关函数等),对物体表面的粗糙度进行评估和分析。

激光散斑测量方法具有非接触、快速、高精度等特点,广泛应

用于粗糙度测量、表面质量控制等领域。

在工业制造、材料研究、纳米技术等领域都有重要的应用价值。

【关键字】精品《无损检测导论》课程论文激光散斑检测技术在航空领域的应用一、应用背景复合材料在航空、航天、兵器、船舶、汽车、建筑、医疗、制药、压力容器、橡胶工业等行业中占的比例越来越大,然而复合材料在生产和使用过程易产生开胶、分层、冲击损伤、渗水、蜂窝变形等缺陷,缺陷的扩展给装备带来安全隐患。

目前国内复合材料的检测普遍采用落后的敲击法、超声波、声阻检测方法,这些方法普遍存在灵敏度低、对操作者要求高、缺陷难以定量和定位、检测速度慢等问题。

国外普遍采用先进的激光错位散斑成像无损检测技术,不仅检测灵敏度高,缺陷可以直观数码成像,还可以精确测量缺陷的尺寸、位置,操作简捷方便、速度快,成为复合材料生产或现场无损检测专门解决方案。

成立于1977年的美国激光技术有限公司(LTI)是世界激光散斑成像无损检测技术的领导者,其激光散斑成像技术克服了其它检测手段和早期激光干涉检测技术的许多瓶颈和局限,广泛应用于飞机、火箭、卫星、导弹、舰船、飞船、装甲等生产或在役检测,在实践中证实了巨大的成本效益和超强的无损检测能力。

二、发展激光散斑检测技术于八十年代初期开始应用于无损检测领域,纵观激光检测技术的发展历史,经历了几个发展阶段。

20世纪80年代,出现了激光全息技术,虽具有灵敏度高的优点,也存在着干版化学处理繁琐、必须在隔振台和一定暗室条件下才能工作的缺点。

通过CCD摄像机取代干版、隔振性能改善等一系列改进,出现了电子散斑干涉技术(ESPI),但其还不能适应现场检测的需要,目前已进入到激光错位散斑技术 (shearography)时代。

激光错位散斑干涉技术该技术具有全场性、非接触、无污染、高精度和高灵敏度、快速实时检测等优点适用于蜂窝夹层结构、橡胶轮胎、复合材料粘结质量的检测,并已在航空、航天、汽车和建筑等领域得到了广泛的应用三、基本原理激光错位散斑干涉也称剪切散斑,是在单光束散斑干涉的基础上,利用有一定角度的玻璃光楔使得成像平面上造成特定的错位,在照相干板得到双曝光错位散斑图,再以适当的光路布置显现出条纹进行分析通过被检物体在加载前后的激光散斑图的叠加,从而在有缺陷部位形成干涉条纹。

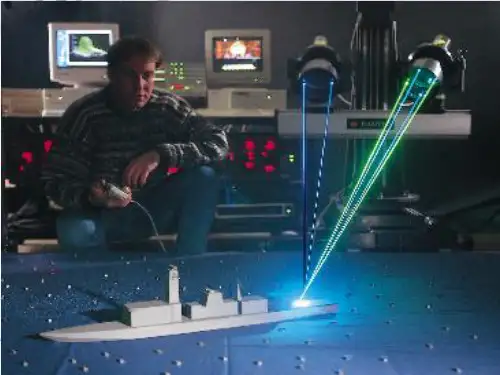

激光多普勒流速测量技术激光多普勒流速测量技术(LDA)是用来测量气体或液体流速的。

这项技术与传统的测量技术相比具有显著优势,它可以精确测量许多不同粒子的速度,而不需要另外的仪器校正。

这项测量技术是非侵入式的,具有很高的频率响应和大的动态范围。

LDA技术常应用在蒸汽流测量、风洞湍流测量和内燃机燃料流测量当中。

Compuscope82G数据采集卡已被证明非常适用于LDA系统数据的采集、存储和传输。

1LDA原理系统采用连续调制激激光多普勒流速测量技术(LDA)是用来测量气体或液体流速的。

这项技术与传统的测量技术相比具有显著优势,它可以精确测量许多不同粒子的速度,而不需要另外的仪器校正。

这项测量技术是非侵入式的,具有很高的频率响应和大的动态范围。

LDA技术常应用在蒸汽流测量、风洞湍流测量和内燃机燃料流测量当中。

Compuscope82G数据采集卡已被证明非常适用于LDA系统数据的采集、存储和传输。

1 LDA原理系统采用连续调制激光,激光被分成两束,先经光学系统聚焦后相互垂直入射到粒子流中。

在两束激光交叉处便产生了干涉图样。

激光束的后向散射经过接收光学系统后聚焦在探测器上,再由探测器实现光电转换。

LDA原理示意图如图1所示。

2干涉图样为了研究光电探测器接收到的信号,必须知道两束光在交叉点产生的干涉图样。

如图2所示,被测对象是一个椭球体表面对应的干涉图光强分布,光强最大的分布点在干涉图的中心。

需要指出的是?当光束角度K减小时?被测对象将会远离聚焦光束?它的长度将增加而宽度减小。

就像前面提到的那样?信号是由粒子经过干涉图样反射的散射光组成,变化的振幅代表了每个干涉图光强的变化。

多普勒脉冲串的频率称为多普勒频率。

该频率与干涉图空间常数(df)相乘可用来测量速度。

从图3可以看出,干涉图空间常数(df)是由激光波长(λ)除以光束反射角(K)正弦的2倍得到。

由于激光波长可以精确测量(精确到0.01%),因此采用LDA技术可以非常精确地测量流体速度。

激光散斑测量实验报告实验报告一、引言二、实验仪器和原理实验仪器:激光、透镜、狭缝、幕布、尺子、直尺实验原理:1.激光散斑现象:当激光通过光学元件后,由于光的波动性,光束经过屏幕成为一幅杂乱无章的亮暗交替、相互交错的斑图,这种图案被称为散斑。

散斑的出现是由于光的相位随机分布所导致的,故散斑图案是一种统计性质的成像效应。

2.透镜焦距的测量:当激光通过透镜时,如果透镜的焦距为f,则在焦距前后的位置,散斑图案会有明显的变化。

通过观察焦距前后散斑的大小和形状,可以确定透镜的焦距。

3.狭缝宽度的测量:当激光通过狭缝时,经狭缝后的散斑会变得更加明显。

通过观察狭缝前后散斑的大小和形状,可以确定狭缝的宽度。

三、实验步骤1.将激光照射到透镜上,观察透镜前后的散斑图案。

2.移动屏幕,找到焦距前后的位置,观察散斑图案的变化。

3.测量透镜到焦距前后的距离,计算出焦距。

4.将狭缝放在激光路径上,观察狭缝前后的散斑图案。

5.测量狭缝前后散斑的距离,计算出狭缝的宽度。

四、实验结果及数据处理1.透镜焦距的测量:透镜到焦距前后的距离为d1和d2,焦距为f,根据几何关系可得:1/f=1/d1+1/d2根据测量数据计算得到透镜焦距为f = xx mm。

2.狭缝宽度的测量:狭缝前后散斑的距离为l,透镜到屏幕的距离为D,根据几何关系可得:d=f*l/D根据测量数据计算得到狭缝宽度为d = xx mm。

五、实验讨论1.实验中使用的激光是否满足单色条件?可以通过观察散斑图案的颜色变化进行判断。

2.实验中是否考虑了折射和衍射对散斑图案的影响?3.实验中使用的透镜和狭缝是否满足理想条件?是否考虑了它们的光学畸变?5.实验中的结果是否与理论值相符?如果不符合,可能的原因是什么?六、结论通过激光散斑测量实验,测量得到了透镜的焦距和狭缝的宽度。

实验结果表明,激光散斑测量是一种简便有效的方法,可以用来测量光学元件的性能参数。

同时,实验中也发现了一些实验中需要注意的问题,并提出了一些改进的建议。