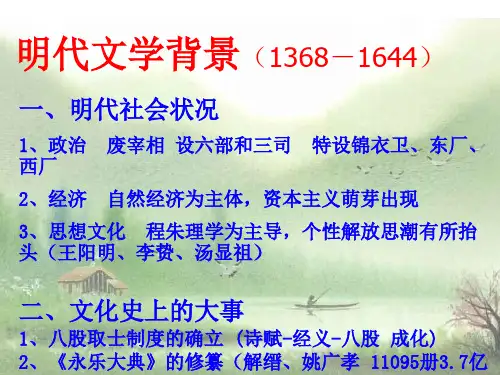

1元明易代之际文学概述

- 格式:ppt

- 大小:142.00 KB

- 文档页数:22

元明清文学概述元明清时期是中国古代文学发展最后一个重要的时期。

这一时期最大的特点是文学的大众化和通俗化,而促成文学普及的则是戏曲与小说,戏曲和小说取代诗文成为人民群众最为喜闻乐见的文学形式。

一、元代文学元代文学涵盖的时间,大致自1234年蒙古帝国灭金、统一北中国起到1368年元朝被朱元璋领导的义军推翻、元顺帝逃离大都止,其间约133年。

和前代文学相比,元代文学中最突出的成就在戏曲方面,后人常把“元曲”和“唐诗”“宋词”并称。

诗、词、散文等文学样式则相对衰微。

(一)元杂剧在中国文学史上,元代文学最为突出的成就首推元杂剧,元杂剧是在原有戏曲基础上的突破、创新与发展。

我国的戏剧,其起源、形成、经历了漫长的历史时期,从先秦歌舞,汉魏百戏,唐参军戏,发展到宋代院本,金之诸宫调表演要素日臻完善。

发展到金末元初,戏曲在唐代变文,说唱诸宫调等叙事体裁的浸润和启示下,找到了适合于表演故事的载体,并与舞蹈,说唱,伎艺,诨等表演要素结为一体,发展成戏剧,作一门独立的艺术,脱颖而出。

元杂剧的发展可分为前后两期。

前期作家创作活动最兴盛的年代是元世祖至元到元成宗元贞、大德时期。

这时期产生了伟大的戏曲家关汉卿,他的杂剧《窦娥冤》《救风尘》《单刀会》等,表现了强烈的反封建压迫和反侵略的思想倾向。

同时期的王实甫、康进之、马致远、白朴等作家也为我们留下许多优秀的作品。

他们从不同方面反映了当时的社会现实,歌颂了被压迫人民的斗争。

后期是从大德以后直到元朝灭亡,这时期杂剧中心逐渐南移,虽然也产生过郑光祖等著名剧作家,但杂剧已日趋衰微,脱离现实和宣扬封建道德的倾向日益严重。

(二)元散曲元散曲是金元时期在北方民间流行起来的新的诗歌样式。

曲作为新依声填词;但用韵不像词那样严格,平仄自由,通常是一曲一韵,并且句句押韵且一韵到底,同时,它在定句、定字的基础上,还可以根据实际的需要,适当地增加字数,这些所增之字,称为“衬词”。

元散曲分为小令和套数。

明代文学第十一章明代诗文和戏剧第十一章分以下三节:一、明代诗文二、明代传奇三、明代杂剧第一节明代诗文一、明初诗文与台阁文风1、明初易代之际的诗文作家:他们多数是经元入明的,经历了元末明初的动乱,对社会民生及治乱兴亡有较深的认识和体会,所以往往能写出一些揭露封建社会黑暗,具有社会意义的作品。

其中宋濂以文名,高启以诗称,刘基则诗文并著。

(1)宋濂散文创作:传记文中对人物形象的刻画,神情毕现,细致生动;记叙文则文笔简洁清秀,景中寓情,颇有风味;为世传诵之文《送东阳马生序》,自叙求学经历之苦,以劝马生珍惜时机,进德修业,描述细致入微,感人至深。

(2)高启诗歌创作:高启是明代成就最高的诗人之一,他才华横溢,诗风雄健而豪迈,且众体兼长,歌行、律诗,无不运用自如。

代表作有《登金陵雨花台望大江》,全诗波澜壮阔,气魄宏伟,在对祖国壮丽山河的描绘中,抒写他对历史的回顾;在深沉的历史回忆中,流露出作者对祖国重新统一的喜悦。

(3)刘基诗文成就:刘基文章与宋濂并为一代之宗,而诗歌可与高启相抗衡,是明初文学成就的代表作家。

他为文的主张在于“明道”,讲求“体格严正”,作品多揭露时弊,多所讽喻,名篇如《卖柑者言》,通过卖柑小贩和作者的议论,批判了元代官僚“金玉其外、败絮其中”的腐朽本质,文笔犀利,生动有力。

刘基的诗风格古朴、雄放,古体诗成就较高。

2、“三杨”与台阁体:继刘基、高启等人之后,从永乐至成化的八十多年间,文坛上出现了一种以“三杨”(杨士奇、杨荣、杨溥)为代表的“台阁体”诗文,风靡一时。

“三杨”均是“台阁重臣”,位至宰相,他们大量地写应制、颂圣以及墓志铭、神道碑、题序、赠答之作,尽是歌功颂德、粉饰太平、应酬捧场的应时文字。

虽然他们自称词气安闲、雍容典雅,实是平庸呆板,毫无生气。

由于当时统治阶层的提倡和推崇,这种文风几乎垄断了整个文坛,直到前后七子起来极力反对才得以改变。

二、复古与反复古运动1、“前后七子”与复古运动明代从宪宗成化到穆宗隆庆年间的一百余年中,文坛上出现了由“前后七子”倡导并实际参加的复古运动,使曾长期占据明代文坛统治地位的“台阁体”逐渐淡出。

陶渊明的生平简介陶渊明的生平简介陶渊明(约376~427),字元亮,自号“五柳先生”,晚年更名“潜”,卒后友人私谥“靖节征士”,浔阳柴桑(今江西省九江市)人。

出生于一个衰落的世家,生活在晋宋易代之际。

以下是小编整理的陶渊明的生平简介,欢迎分享。

陶渊明的生平简介父亲早死,因家贫,曾做过几年的官,却因“质性自然”,不愿“以心为形役”、不肯“为五斗米折腰,拳拳事乡里小人”而解绶去职,过起了躬耕自足的田园生活。

自小体弱多病,曾作《五柳先生传》以自况,称自己“闲静少言,不慕荣利。

好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”,“性嗜酒”,然而“家贫,不能常得”;日子虽然过得很艰苦(见“环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,箪瓢屡空”),他却能安贫乐道,忘怀得失。

“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵”是他一生的真实写照。

六十岁左右去世。

深受后世文人骚客推崇,欧阳文忠公甚至认为“两晋无文章,惟《归去来兮》(即《归去来兮辞》)而已”;在中国诗人享有很崇高的地位,朱光潜先生认为:可以和他比拟的,前只有屈原,后只有杜甫。

陶渊明的时代是在典午大乱之后,正当刘裕篡晋的时候。

他生在一个衰落的世家,是否是陶侃(东晋开国元勋,军功显著,官至大司马)的后人固有问题,但至少是他的近房裔孙;祖父做过太守;他的父亲似乎早就在家居闲(据《命子》诗,安城太守之说似不确。

他序他的先世都提到官职,而到其父时只有“淡焉虚止,寄迹风云,冥兹愠喜”数语)。

母亲是当时名士孟嘉的女儿。

他还有一个庶母,弟敬远和程氏妹都是庶出。

他的父亲和庶母都早死,生母似活得久些。

弟妹也都早死,留有侄儿靠他抚养。

原配夫人在他三十岁左右死去,续弦翟氏,帮他做农家操作。

陶渊明有五个儿子,似还有“弱女”,不同母;在中年遭了几次丧事,还遭了一次火,家庭负担很不轻,算是穷了一生。

从早年就爱生病,一直病到老。

他死时才五十余岁(旧传渊明享年六十三,吴汝纶定为五十一,梁启超定为五十六,古直定为五十二,从作品的`内证看,五十一二之说较胜)。

㈠明代文学分期:明代文学以嘉靖时期为界分前后两期:明前期:戏曲、小说成就较高,《三国》、《水浒》问世。

明后期:小说、戏曲再现辉煌:徐渭《四声猿》、汤显祖《XX四梦》、吴承恩《西游记》、XX笑笑生《金瓶梅》、冯梦龙《三言》、凌濛初“二拍”等皆为大家大作。

诗文最突出的是“公安派”。

㈡明代俗文学的繁荣:首先是小说勃兴:长篇章回体小说以《三国》《水浒》《西游》《金瓶梅》这“四大奇书”为标志。

短篇以“三言”“二拍”为代表。

其次是戏曲兴盛:嘉靖后,“三大传奇”——李开先《宝剑记》、梁辰鱼《浣纱记》、王世贞《鸣凤记》问世;“四大声腔”的XX、弋阳腔火爆。

汤显祖、沈璟等剧作家和曲论家,汤显祖《牡丹亭》、徐渭《四声猿》标志了明代戏剧的最高水平。

1、明初诗歌的代表人物。

易代之际的诗文(了解下人物就行)p2361)宋濂:《宋学士文集》2)X基:《诚意伯文集》《郁离子》《卖柑者言》3)高启:《高青丘集》“才气豪健而不剑拔弩X,辞句秀逸而不字雕句绘”4)方孝孺:《逊志斋集》2、台阁体的代表人物:(明前期上层官僚形成的一种文风,主要是粉饰太平之作)P238杨士奇、杨荣、杨溥,号称“三杨”作品特征:内容贫乏,多应制之作,题材多为“颂圣德,歌太平”,艺术上追求平正典丽。

3、茶陵诗派的代表人物。

李东阳(试图以雄浑之体改变萎弱诗风)主X:诗学汉唐p2384、“前七子”的代表人物,他们的提出的口号是什么。

前后七子(名词解释)。

代表人物:李梦阳、何景明、诗歌理论:主X:“真诗乃在民间”,主情;“文必秦汉,诗必盛唐”;模拟以形式为主。

5、“吴中四才子”是指谁。

p240吴中四才子,即江南四大才子。

是指明代时生活在XXXX的四位才华横溢且性情洒脱的文化人。

一般认为是指唐寅(唐伯虎)、祝允明(祝枝山)、文徵明、徐祯卿。

6、“后七子”的代表人物。

代表人物:李攀龙、王世贞主X:物不古不灵,人不古不名,文不古不行,诗不古不成。

7、李贽在文学创作上提出了什么。

第一章明代文学概述章回小说是如何形成的?主要特点怎样?章回小说是在宋元讲史等话本的基础上发展而成的。

它的特色是分章叙事,分回标目,每回故事相对独立,段落整齐,但又前后勾连、首尾相接,将全书构成统一的整体。

除分回分目之外,章回小说还保存了宋元话本中开头引开场诗,结尾用散场诗的体制。

正文常以“话说”两字起首,往往在情节开展的紧要关头煞尾,用一句“欲知后事如何,且听下回分解”的套语,中间又多引诗词曲赋来作场景描写或人物评赞。

明代章回小说在体制上得以定型的同时,在艺术表现方面也日趋成熟。

以《三国志通俗演义》、《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅》“四大奇书”为主要标志,清晰地展示了长篇小说艺术发展的历程。

这主要表现在:成书过程从历代集体编著过渡到个人独创;创作意识从借史演义,寓言寄托,到面对现实,关注人生;表现题材从着眼于兴废争战等国家大事,到注目于日常生活、家庭琐事;描写的人物从非凡的英雄怪杰,到寻常的平民百姓;塑造的典型从突出特征性的性格到用多色、动感的笔触去刻画人物的个性;情节结构从线性的流动,到网状的交叉;小说的语言从半文半白,到口语化、方言化等。

第二章《三国演义》与历史演义的繁荣1.如何看待《三国演义》中拥刘反曹的倾向。

《三国演义》的主题,决定了全书贯穿始终的拥刘反曹倾向。

这个倾向,实际上反映的是曹、刘孰为正统的问题,故历史上向来就有不同的看法。

在正宗的历史著作中,一般都奉蜀国为正统,以魏、吴为僭。

国至于在民间流传的故事中,从来就尊刘贬曹的倾向。

究其原因,一是由于刘备是“皇室胄裔”,多少有点正统的血缘关系;二是刘备从来以“弘毅宽厚,知人待士”著称,容易被接受。

特别是在宋元以来民族矛盾尖锐的时候,“人心思汉”,“恢复汉室”,正是当时汉族人民共同的心愿,因而将这位既是“汉室宗亲”,又是“仁德及人”的刘备树为仁君,奉为正统,是最能迎合大众的接受心理,符合广大民众的善良愿望。

2.《三国演义》的政治理想和道德理想是通过三个不同的集团来表现的,每个集团各代表什么理想?《三国演义》的政治理想和道德理想,是通过三个集团的对比表现出来的。

元代文学概论元代是蒙古贵族掌握国家权力的时代。

蒙古族在北方崛起后,先后灭掉了西辽、西夏、金、大理、吐蕃等政权,公元1271年,成吉思汗的孙子忽必烈定国号为元,公元1279年灭掉南宋,统一全国。

因元代文学上承金代,故讲元代文学一般以元灭金的1234年为起点,至1368年朱元璋即皇帝位结束,时间跨度共一百三十余年。

程朱理学的成为官学。

全真教的流行。

诗歌创作的承前与启后。

散文的重视经世致用。

然诗文的成绩难与小说、戏曲的辉煌相比。

尤其是元曲(剧曲与散曲)的成就,在很大程度上成为元代文学的代表。

第一章元杂剧的发展线索及其他第一节元杂剧的发展线索元杂剧的发展可分为三期:初期,自蒙古灭金至元世祖忽必烈至元三十一年(1234—1294)。

中期,自元成宗铁穆耳元贞元年至元文宗图帖睦尔至顺三年(1295—1332)。

晚期,元顺帝帖睦尔统治时期(1333—1368)。

初、中、晚三期,杂剧创作在地域上的变化,在内容和艺术表现上各自的特点。

第二节元杂剧繁荣的原因特定的社会经济环境。

艺术形式的成熟。

伟大的作家与出色的演员。

第三节元杂剧剧本的特点一本四折。

题目正名。

科介。

角色分工。

第四节元杂剧剧本的保存情况著录情况。

总集与选集。

第二章关汉卿元代杂剧创作主体的分析。

对元杂剧创作影响最大的两类作家。

关汉卿,元代浪子文人的代表。

对勾栏的熟悉,对百姓生活的贴近与文人的眼光。

第一节儒者的情怀关汉卿是一位文人。

他以他的意识形态来反映现实生活、捕捉问题、选择角度,通过剧本来剖析社会与人生。

他以他的儒生本色,提升了杂剧剧本的思想价值。

以《窦娥冤》、《诈妮子》、《单刀会》等剧本为例,看关汉卿对人性的透视、对历史的思考、对现实的批判。

第二节当行的作品关汉卿出入瓦舍,不但与歌场、艺人关系密切,且躬践排场,亲自参加演出。

对勾栏与演剧的熟悉,使关汉卿的剧作适合舞台演出。

冲突的设置;人物的塑造;语言的个性化;第三章白朴及初期其他作家第一节白朴在元杂剧创作初期,一批剧作家经历了朝代鼎革的社会大变动、历尽人生的沧桑,白朴可以看作他们的代表。

古代文学大二下复习资料介绍作品《水浒》:是一部以描写古代农民起义为题材的长篇小说。

它形象地描绘了农民起义从发生、发展直至失败的全过程,深刻揭示了起义的社会根源,满腔热情地歌颂了起义英雄的反抗斗争和他们的社会理想,也具体揭示了起义失败的内在历史原因。

作品在思想内容和文学艺术上都取得了重大的成就。

《西游记》:中国古典四大名著之一,明代小说家吴承恩所著中国古代第一部浪漫主义长篇神魔小说。

主要描写孙悟空、猪八戒、沙僧三人保护唐僧西行取经,沿途遇到八十一难,一路降妖伏魔,化险为夷,最后到达西天、取得真经的故事。

《杜十娘》:杜十娘是明代冯梦龙所著《警世通言·杜十娘怒沉百宝箱》中的女主人公,曾为青楼女子,深受压迫却坚贞不屈,为摆脱逆境而顽强挣扎。

将全部希冀寄托于绍兴府富家公子李甲身上。

然而她怎么努力也逃脱不了悲惨命运的束缚,李甲背信弃义,将其卖于孙富。

万念俱灰之下,杜十娘怒骂孙富,痛斥李甲,把多年珍藏的百宝箱中的一件件宝物抛向江中,最后纵身跃入滚滚波涛之中。

《婴宁》:蒲松龄笔下笑得最美的女性,出自《聊斋志异》卷三婴宁篇,是一个美丽纯贞的狐女。

她天真憨直,爽朗任性,时时都会毫无顾忌地放声大笑,甚至在成婚时,也因“笑极,不能俯仰”而无法完成婚礼仪式。

她对自己的丈夫,真诚信赖,如实告诉他“妾本狐产”;她对抚养过自己的“鬼母”,也极尽子女知道。

与此同时,她也无情地惩罚那个“淫邪”的“西邻子”。

《三国演义》:中国古典四大名著之一。

元末明初小说家罗贯中所著,是中国第一部长篇章回体历史演义的小说,也是历史演义小说中写得最成功的的一部作品。

描写了从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云。

全书反映了三国时代的政治军事斗争,反映了三国时代各类社会矛盾的渗透与转化,概括了这一时代的历史巨变,塑造了一批咤叱风云的英雄人物。

《三言二拍》:三言:在冯梦龙诸多创作中成就最高,影响最大。

包括《警世通言》、《喻世明言》、《醒世恒言》。

元明清文学史元代文学第一章概说元代是中国封建社会后期以蒙古贵族为主的多民族中央集权的封建王朝。

元代历史从元世祖至元十六年(1279)灭南宋统一全国算起,至元顺帝至正二十八年(1368)朱元璋建立明王朝为止,共计八十九年的历史。

但蒙古汗国于金章宗泰和六年(1206)就已经建立,并于金宣宗贞祐三年(1215)进入金首都中都(今北京),迫使金迁都汴京(今河南开封),占有黄河以北大部分地区。

金哀宗天兴三年(1234),蒙古军灭金,占有淮河以北地区。

此后与南宋对峙四十五年。

所以实际上元代文学应从灭金讲起,共有一百三十多年历史。

一、社会状况元代的统一,结束了长期以来分裂割据和几个政权并立对抗的局面,对多民族统一国家的形成起了重大作用。

西藏成为中国不可分割的历史一部分,归宣政院管辖,蒙古高原西北地区成为岭北行省,与中央有更密切的关系。

元朝地域辽阔,各民族联系密切,中外往来也较以前频繁,经济、文化都有所发展,对后代有很大影响,那种把元代看成一团漆黑的观点是错误的。

(一)忽必烈遵用汉法蒙古汗国建立时,处于早期奴隶制阶段。

成吉思汗统一蒙古诸部,并依靠军事征服占有广袤的国土。

但各地区经济、文化差异很大,军事行政的联合也不稳固。

到忽必烈时期转变为封建制王国,但在一些方面似存在奴隶制残余。

公元1251年,忽必烈受命总领漠南汉地军国庶事。

他广事招揽中原人才,采取符合中原封建经济基础的政策。

后来他在即位诏书中,更明确提出要“稽列圣之洪规,讲前代之定制”,即其政策依从祖宗的规矩和唐宋的定制。

建年号为中统,后又改为至元,并于至元八年(1271)取《易经》乾元之义,定国号为元。

至元九年改中都为大都。

定大都为首都。

至元十六年,统一全国。

元朝政府“遵用汉法”,其政治体制和政策,仍是继承唐宋而有所发展。

在中央设中书省统领全国行政,在地方设“行中书省”,简称“行省”或“省”。

忽必烈统治中国近半世纪,完成了国家统一,奠定了祖国的版图,在政治、经济、文化的发展方面有重要作用,其功绩是显著的。

陶渊明的生平、作品及影响陶渊明大诗人先在生活中把自己的人格涵养成一首完美的诗,充实而有光辉,写下来的诗是人格的焕发。

陶渊明是这个原则的一个典型底例证。

正和他的诗一样,他的人格最平淡也最深厚。

——朱光潜《陶渊明》陶渊明是晋宋之际最优秀的诗人,在中国文学史上有着深远的影响,因而在中古文学研究中也是最受著目的研究热点。

自宋以后,特别是明清时期,陶渊明的作品受到众多的学者的重视,而近百年来,陶渊明的研究已成了专门学问,形成了与“红学”、“杜学”等可并称的“陶学”。

(一)陶渊明生平与思想陶渊明是浔阳柴桑(今江西九江)人,他的曾祖为东晋初名臣陶侃。

陶侃以军功而官至大司马,封长沙郡公。

他在东晋是地位显赫的人物。

祖父陶茂曾任武昌太守,父亲陶逸做过安城太守,所以陶家自陶侃起,仕宦已历三世,算得上是一个有地位的贵族。

但是,值得注意,陶侃尽管地位较高,但他毕竟和王、谢等门阀士族不同,他的出身较寒微(晋陶母祝发待宾),而且出身少数民族,因而他在当时仍然是被那些高级士族所轻视的,比如温峤曾骂他是“奚狗”,《晋书·本传》说他“望非世族,俗异诸华”。

到了陶渊明这一代,由于父亲早亡,家世已经中衰了。

关于陶渊明的研究,首先有几个热点问题,先提出来,供有兴趣的同学进一步探讨。

一是关于名字。

陶渊明有两篇文章,一是《晋故征西将军长史孟府君传》,一是《祭程氏妹文》,文中均自称渊明。

陶同时之颜延之所作《陶征士诔并序》称“有晋征士寻阳陶渊明”,陶渊明名字似无大问题,但到沈约的《宋书·陶渊明传》则载云:“陶潜字渊明,或云渊明字元亮。

”开始出现了歧异。

萧统的《陶渊明传》载:“陶渊明字元亮,或云潜字渊明。

”名与字已混淆不清。

《南史·陶潜传》:“陶潜字渊明,或云字深明,名元亮。

”深明当时避讳,改“渊”为“深”。

梁启超认为:“渊明必先生名无疑”,故颜《诔》直书为:“有晋征士浔阳陶渊明”。