经济学基础教案 任务25 工资、利息、租金和利润

- 格式:doc

- 大小:58.50 KB

- 文档页数:5

《经济学基础》教案一、本课程教学总体设计和思路1、本课程的教学过程和考核方式的设计本课程总学时为32,每周授课1次,每次3学时。

期末测试采用闭卷形式, 占总成绩的60%,平时成绩占总成绩的40%,其中出勤占20%、作业成绩及课堂表现占20% 2、各部分的学时分配和安排本课程包括宏观经济学和微观经济学两部分,共计11章,具体各章学时安排见第二部分。

3、本课程教材及教学内容的取舍和增补本课程最后选定的教材为高等教育出版社的《西方经济学简明原理》(叶德磊编著),从其包含的章节内容看,涵盖了宏观和微观经济学的主要内容,内容深度也较适合非管理经济类的学生学习。

结合学时考虑,除5、7、13章内容大部分省略外,其他11章内容基本不进行过多的取舍和增补。

四、各部分教学内容的相互关系本课程共包括11章内容,讲授时将采取先微观后宏观的顺序。

导论重点介绍西方经济学的研究对象和方法,为以后各章的学习奠定基础。

笫一章至笫五章为微观经济学部分内容,其中第一章价格理论是微观经济学的中心,其他内容都是围绕这一中心展开的。

第二章消费者行为理论研究消费者如何把有限的收入分配于各种物品的消费上,以实现效用最大化。

这一部分是对决定价格的因素之一一一需求的进一步解释;第三章生产、成本理论和第四章不同市场的价格和产量的决定研究生产者如何把有限的资源用于各种物品的生产上而实现利润最大化。

这一部分是对决定价格的另一因素一一供给的进一步解释;第五章分配理论研究商品按什么原则分配给社会各集团和个人,这一部分是运用价格理论来说明为谁生产的问题。

笫六章至第十一章为宏观经济学部分内容。

笫六章'第八章围绕国民收入决定核算和决定的内容展开,因为国民收入决定理论是宏观经济学的中心,第九章失业和通货膨胀理论是各国经济中最重要的问题,将其和国民收入联系起来,分析其效应和相互关系,以便找出解决这两个问题的途径,第十章经济周期和经济增长理论要分析国民收入短期波动的原因,长期增长的源泉等问题,以期实现经济长期稳定的发展,笫十一章财政和货币政策为国家干预经济提供具体的措施,4、各部分的教学方式以教师讲授为主,辅之以案例分析、讨论和习题巩固。

经济学基础课程教案第一章:引言1.1 课程目标让学生了解经济学的基本概念和原理让学生掌握经济学的研究方法和分析框架1.2 教学内容经济学的定义和重要性经济学的两个分支:微观经济学和宏观经济学经济学的十大原理1.3 教学方法讲授和案例分析相结合引导学生思考和讨论1.4 作业和评估课后阅读材料课堂讨论和提问第二章:市场与竞争2.1 课程目标让学生了解市场和竞争的基本概念和原理让学生掌握市场供需分析和竞争策略分析的方法2.2 教学内容市场的定义和特征市场供需分析:需求曲线、供给曲线和市场均衡竞争的类型和影响竞争策略分析:价格战、差异化策略和市场定位2.3 教学方法讲授和案例分析相结合图形和数据辅助教学小组讨论和分享2.4 作业和评估课后阅读材料和案例分析课堂讨论和提问小组报告和分享第三章:消费者行为3.1 课程目标让学生了解消费者行为的基本概念和原理让学生掌握需求曲线和价格弹性分析的方法3.2 教学内容消费者需求的定义和影响因素需求曲线和需求函数价格弹性:弹性需求和非弹性需求消费者剩余和消费者福利3.3 教学方法讲授和案例分析相结合图形和数据辅助教学引导学生思考和讨论3.4 作业和评估课后阅读材料和案例分析课堂讨论和提问小组报告和分享第四章:生产与成本4.1 课程目标让学生了解生产和成本的基本概念和原理让学生掌握生产函数和成本分析的方法4.2 教学内容生产的定义和要素生产函数:劳动、资本和技术短期和长期生产分析成本的定义和分类:固定成本和变动成本短期和长期成本分析4.3 教学方法讲授和案例分析相结合图形和数据辅助教学引导学生思考和讨论4.4 作业和评估课后阅读材料和案例分析课堂讨论和提问小组报告和分享第五章:市场结构与竞争策略5.1 课程目标让学生了解市场结构和竞争策略的基本概念和原理让学生掌握不同市场结构的特点和竞争策略的制定方法5.2 教学内容完全竞争市场:价格接受者和产品同质性垄断市场:市场垄断者和价格制定权寡头垄断市场:少数卖家控制市场竞争策略:价格竞争和非价格竞争差异化策略和市场定位5.3 教学方法讲授和案例分析相结合图形和数据辅助教学小组讨论和分享5.4 作业和评估课后阅读材料和案例分析课堂讨论和提问小组报告和分享第六章:宏观经济学概述6.1 课程目标让学生了解宏观经济学的基本概念和主要内容让学生掌握宏观经济学的分析框架和基本工具6.2 教学内容宏观经济学的定义和重要性宏观经济学的主要研究内容:国民收入的测量、通货膨胀、失业、经济增长等宏观经济学的基本工具:供需平衡、国民收入核算、宏观经济政策分析6.3 教学方法讲授和案例分析相结合图形和数据辅助教学引导学生思考和讨论6.4 作业和评估课后阅读材料和案例分析课堂讨论和提问小组报告和分享第七章:供需平衡与市场机制7.1 课程目标让学生了解供需平衡和市场机制的基本原理让学生掌握供需分析、价格形成和市场出清的方法7.2 教学内容市场供需的基本原理价格形成和市场出清机制供给和需求的外部影响因素:政策、技术、消费者偏好等市场失灵和政府干预7.3 教学方法讲授和案例分析相结合图形和数据辅助教学引导学生思考和讨论7.4 作业和评估课后阅读材料和案例分析课堂讨论和提问小组报告和分享第八章:国民收入的测量8.1 课程目标让学生了解国民收入的基本概念和测量方法让学生掌握国内生产总值(GDP)的计算和分析8.2 教学内容国民收入的概念和重要性国内生产总值(GDP)的计算方法:生产方法、收入方法、支出方法GDP的经济解释和分析:GDP增长、GDP波动等8.3 教学方法讲授和案例分析相结合图形和数据辅助教学引导学生思考和讨论8.4 作业和评估课后阅读材料和案例分析课堂讨论和提问小组报告和分享第九章:通货膨胀与失业9.1 课程目标让学生了解通货膨胀和失业的基本概念和原因让学生掌握通货膨胀和失业的经济效应和政策应对9.2 教学内容通货膨胀的定义、原因和测量失业的定义、原因和测量通货膨胀和失业的经济效应:购买力下降、资源浪费等通货膨胀和失业的政策应对:货币政策、财政政策等9.3 教学方法讲授和案例分析相结合图形和数据辅助教学引导学生思考和讨论9.4 作业和评估课后阅读材料和案例分析课堂讨论和提问小组报告和分享第十章:经济增长与经济发展10.1 课程目标让学生了解经济增长和经济发展的基本概念和区别让学生掌握经济增长和经济发展的因素分析和战略选择10.2 教学内容经济增长的定义、测量和原因经济发展的概念和层次经济增长和经济发展的因素分析:人力资源、资本积累、技术进步等我国经济增长和发展的战略选择:现代化建设、改革开放等10.3 教学方法讲授和案例分析相结合图形和数据辅助教学引导学生思考和讨论10.4 作业和评估课后阅读材料和案例分析课堂讨论和提问小组报告和分享重点和难点解析一、第一章:引言重点关注内容:经济学的定义和重要性,经济学的两个分支:微观经济学和宏观经济学,经济学的十大原理。

第14章工资、地租、利息和利润与国民收入的分配14.1 复习笔记1.工资理论(1)劳动供给曲线劳动的供给曲线先有正斜率,后为负斜率,是一条向后弯曲的曲线。

这是由工资提高对劳动供给产生的替代效应和收入效应所造成的。

替代效应是指当工资率提高时,消费者放弃劳动享受闲暇的代价较大,消费者就增加劳动时间替代闲暇时间。

收入效应指当工资率提高到一定程度后,由于收入上升,消费者可能减少劳动时间而增加闲暇时间。

工资率较低时,替代效应大于收入效应,消费者为了得到更多的工资收入,他会增加劳动的时间,从而劳动的供给随工资率的上升而增加,表现为劳动的供给曲线向右上方倾斜。

当工资率上升达一定水平时,替代效应小于收入效应,消费者减少劳动的时间增加闲暇消费,从而劳动的供给随工资的上升反而减少,表现为供给曲线向后方弯曲。

这样整条劳动供给曲线就先向右上方倾斜后向右上方弯曲。

需要强调的是,“向后弯曲的劳动供给曲线”是在以个人或家庭为讨论对象时得到的,而就一种特定劳动的市场供给曲线而言,尚无经验材料表明其是向后弯曲的。

(2)完全竞争条件下工资的决定劳动市场供给曲线与行业对劳动的需求曲线相交决定了行业的均衡工资率和就业量。

同时,单个厂商利润最大化的劳动雇用量对应MFC与VMP L的交点。

①生产要素的边际生产力理论生产要素的边际生产力理论认为,某种“等级”的劳动的价格——工资率是由该“等级”的劳动的供给与需求共同决定的;劳动的供求平衡时的价格等于该雇佣量的最后一个单位的劳动生产出来的物质产品(MPP L)的销售价值,即W=VMP=MPP L×P。

②国民收入分配的边际生产力理论国民收入分配的边际生产力理论认为,该行业的相同“等级”每一个劳动者,按照受雇工人中最后一个单位劳动的VMP(=W)获得他们各自的工资;某一厂商支付的工资总额等于单位劳动的工资与雇佣劳动量的乘积;该厂商产品的全部销售价值减去工资总额的余额即是支付给其他生产要素的金额(包括土地的地租、资本财货的利息和企业利润)。

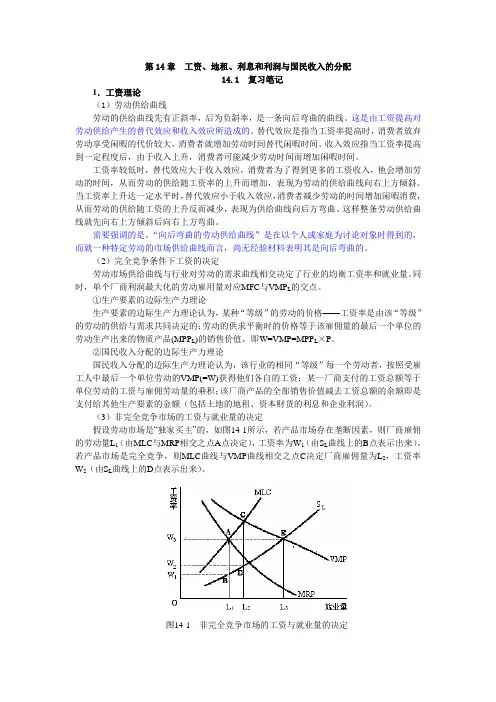

任务二工资、利息、地租和利润【旧课复习】1.四种基本的生产要素2.在要素市场上,企业利润最大化原则?【内容提要】一、劳动与工资二、资本与利息三、地租的决定(一)地租定义(二)土地的供给曲线(三)土地的需求曲线(四)地租的决定四、租金、准租金和经济租金五、利润【教学目的和要求】通过本次课的学习,要求学生了解资本和利息的含义及均衡利率的决定;理解正常利润、超额利润的关系;掌握土地的供给曲线以及地租的决定;掌握劳动的供给曲线以及均衡工资的决定。

【知识目标】1.掌握劳动的供给曲线以及均衡工资的决定2.掌握土地的供给曲线以及地租的决定3.了解资本和利息的含义及均衡利率的决定4.理解正常利润、超额利润的关系【能力目标】掌握各生产要素价格的决定。

【重点难点】1.劳动供给曲线2.资本与利息【讨论导入】人们以各种方式赚到收入——工资、租金、利润、利息等。

是什么因素决定了其分配比例?为什么有些工人就比其他工人收入高?而有些人的收入却高达亿元?为什么有的企业利润回报很大,而有些企业却濒于倒闭?【教学过程】一、劳动与工资工资是指一定时期内给予提供劳动的劳动者的报酬。

工资率,即单位时间的工资。

假设劳动者对劳动的市场供应曲线为SL,劳动的市场需求曲线为DL,当劳动的需求等于供给时,市场的均衡价格为W0。

如果劳动价格为W1,高于市场的均衡工资率W0,这时,劳动的供给量大于需求量,有些劳动者就得不到工作,从而愿意以更低的工资提供劳动,结果,市场的工资率下降;反之,如果工资率为W2,低于市场均衡价格W0,有些企业就得不到所需的劳动,从而愿意以更高的价格使用劳动。

结果使市场工资率上升。

由此可见,只有当供求相等时,劳动市场才处于均衡状态,并决定了市场的均衡工资。

虽然在完全竞争的条件下,劳动的需求曲线与供给曲线的交点决定均衡工资。

二、资本与利息1.资本劳动和自然资源这两种生产要素相结合生产出来的产品,如果不是被用于个人消费,而是被作为生产资料用于生产,那么这种劳动产品就被称为资本,也就是说资本是过去生产的物品的积累,现在用于生产新的物品和劳务,它不但包括原材料、机器、厂房等物质形态的资本,即实物资本,也包括货币形式的借贷资本。

经济学基础教案一、教学目标1、理解经济学的基本概念和原理,包括供需关系、市场均衡、价格机制等。

2、掌握经济学分析方法,能够运用经济学视角看待现实生活中的经济现象。

3、培养学生的经济思维和决策能力,理解经济学的实际应用。

二、教学内容1、经济学定义与研究对象2、供求关系与市场均衡3、价格机制与资源配置4、微观经济学与宏观经济学概述三、教学难点与重点难点:市场均衡的形成机制,价格机制的运作原理。

重点:供求关系与市场均衡,价格机制与资源配置。

四、教学方法与手段1、教学方法:课堂讲解、案例分析、小组讨论、互动问答。

2、教学手段:PPT演示、实物展示、视频播放、在线互动。

五、教学过程1、导入新课:通过生活中的实例引导学生思考经济学问题。

2、讲解新课:详细阐述经济学概念、原理和方法。

3、巩固练习:通过案例分析和小组讨论,让学生运用所学知识分析实际问题。

4、归纳小结:回顾本节课的主要内容,总结经济学的基本原理和方法。

六、评价与反馈1、评价方式:考试、作业、课堂表现、小组讨论等。

2、反馈方式:针对学生作业和考试中存在的问题,及时给予指导和建议。

七、教学反思与改进1、对本节课的教学内容和方法进行反思,总结优点和不足。

2、根据学生的反馈和评价,对以后的教学进行改进和提高。

经济学基础教案一、教学目标1、理解经济学的基本概念和原理,包括供需关系、市场均衡、价格机制等。

2、掌握经济学分析方法,能够运用经济学视角看待现实生活中的经济现象。

3、培养学生的经济思维和决策能力,理解经济学的实际应用。

二、教学内容1、经济学定义与研究对象2、供求关系与市场均衡3、价格机制与资源配置4、微观经济学与宏观经济学概述三、教学难点与重点难点:市场均衡的形成机制,价格机制的运作原理。

重点:供求关系与市场均衡,价格机制与资源配置。

四、教学方法与手段1、教学方法:课堂讲解、案例分析、小组讨论、互动问答。

2、教学手段:PPT演示、实物展示、视频播放、在线互动。

《经济学基础》教案一、第一章:引言1. 教学目标:使学生了解经济学的基本概念、研究对象和研究方法,对经济学产生初步的认识。

2. 教学内容:a. 经济学的定义与研究对象b. 经济学的两大分支:微观经济学与宏观经济学c. 经济学的分析方法:实证分析与规范分析d. 经济学的发展历程及主要经济学家3. 教学活动:a. 课堂讲解b. 学生讨论c. 案例分析4. 课后作业:阅读相关资料,了解著名经济学家的主要贡献。

二、第二章:供需分析1. 教学目标:使学生掌握供需的基本概念、影响因素和市场均衡,能够运用供需分析解决实际问题。

2. 教学内容:a. 需求分析:需求的概念、需求曲线、需求弹性b. 供给分析:供给的概念、供给曲线、供给弹性c. 市场均衡:均衡价格与均衡数量d. 市场变动:需求变动和供给变动对市场均衡的影响3. 教学活动:a. 课堂讲解b. 图形演示c. 学生实验:模拟市场交易4. 课后作业:分析现实生活中供需变动的实际案例,运用供需理论进行解释。

三、第三章:消费者行为与生产者行为1. 教学目标:使学生了解消费者和生产者的行为特点,掌握边际效用理论、生产要素组合原理等。

2. 教学内容:a. 消费者行为:边际效用、无差异曲线、预算约束线b. 生产者行为:生产要素、生产可能性、生产要素组合c. 短期成本与长期成本:固定成本、可变成本、总成本、平均成本d. 成本效益分析:利润最大化与成本最小化3. 教学活动:a. 课堂讲解b. 图形演示c. 学生小组讨论:分析具体案例,运用消费者行为和生产者行为理论4. 课后作业:阅读相关资料,了解不同行业生产要素组合的实例。

四、第四章:市场结构与竞争策略1. 教学目标:使学生了解不同市场结构的特点,掌握竞争策略及其应用。

2. 教学内容:a. 完全竞争市场:市场特点、企业行为、市场均衡b. 垄断市场:市场特点、企业行为、价格歧视c. 寡头垄断市场:市场特点、企业行为、竞争策略d. 完全垄断市场:市场特点、企业行为、公共政策3. 教学活动:a. 课堂讲解b. 图形演示c. 学生角色扮演:模拟不同市场结构下的企业竞争策略4. 课后作业:分析现实生活中的市场竞争案例,运用市场结构与竞争策略理论。