池塘立体生态养殖技术

- 格式:pdf

- 大小:408.68 KB

- 文档页数:3

池塘养殖生态工程方案设计一、引言随着人口的增加和社会发展,对水产品的需求量不断增加,同时也带来了对水产养殖业的新挑战。

传统的养殖模式已经不能满足人们的需求,但新型的生态工程方案设计可以有效改善水产养殖的环境,提高养殖的效率和品质。

本文将针对池塘养殖生态工程方案设计进行阐述。

二、池塘养殖生态工程概述传统的池塘养殖多采用大面积的单一种类养殖,水体循环不畅,水质易受污染,养殖效益不高。

而现代的池塘养殖生态工程则是通过在养殖池塘中引入多样化的植物和动物,构建一个复合的生态系统,从而改善水体环境,提高水产养殖效益。

池塘养殖生态工程主要是利用生物多样性、生态环境和生态系统工程技术为手段,通过在池塘中建立一整套生态系统,来调节和改善水域生态环境,提高水产养殖的质量和产量。

三、池塘养殖生态工程方案设计1. 水域环境调控对于传统的单一种类鱼类养殖池塘,水体中的氮磷等营养物质积聚较多,容易造成水体富营养化。

因此,在池塘养殖生态工程设计中,可以利用植物来吸收水体中的营养物质,例如选用芦苇、藕、箭茅等植物,利用它们的根系吸收水体中的氮磷等有机物,从而起到净化水体的作用。

同时,可以利用多样性的植物来构建水生植物群落,提高池塘水质的稳定性,增加水中氧气含量,改善鱼类的生存环境。

2. 排水系统优化传统的池塘养殖大多采用人工通排的方式,这种方式会导致排水不畅,污水难以处理。

因此,池塘养殖生态工程方案设计中,应该优化排水系统,采用自然循环的思路,通过地形设计和水生植物布置来构建自然排水系统,达到水质净化的效果。

3. 养殖池塘生态系统建设在池塘养殖生态工程方案设计中,应该充分考虑到养殖环境的多样性,通过种植不同类型的水生植物、鱼类和藻类等物种,形成一个完整的养殖生态系统。

同时,合理设计养殖池塘的深度、形状和大小,增加池塘底部的生物多样性,提高水域生态系统的稳定性和弹性。

4. 养殖密度调控传统的鱼类养殖中,通常采用高密度养殖来提高产能,但这样容易导致水质污染和鱼类争食。

试论立体生态水产养殖技术要领发布时间:2023-01-29T03:35:02.316Z 来源:《科技新时代》2022年9月16期作者: 1李学道 2毛洪海[导读] 在水产养殖领域中1李学道 2毛洪海临沂市兰山区义堂镇农业综合服务中心 276013摘要:在水产养殖领域中,养殖户需要面对地价上涨、养殖品种品质退化、养殖投入成本上升而产出市场价格不高等问题,年度经济收入有限,迫切需要提升养殖技术。

立体生态水产养殖是一种符合我国养殖领域现状和发展需求的新模式,在单位池塘中建立小型的套养,构建良性生态循环,充分利用池塘水体的立体空间,节约养殖的成本投入,提升养殖户的年度收入。

本文从养殖区域建设、水产幼苗投放、水质管理、饲料投放、病害管理等多个方面进行分析和探讨,目的为提升池塘的水产养殖效果。

关键词:立体;生态;水产养殖;技术引言:我国是水产品生产、销售、出口的大国,各省市地区的人们对于水产品有广泛的喜爱。

在巨大的消耗量需求下,自然水域水产的产出量无法满足,水产养殖成为必然需求。

为了降低水产养殖对自然环境的影响,也为了提升水产养殖的产量和质量,建立完善、生态的水产养殖体系,充分利用水域空间开展立体养殖成为我国水产养殖领域的主要发展方向。

1 养殖区域选择立体生态水产养殖需要一片相对开阔的养殖基地,模仿自然水域营造环境。

养殖基地包括池塘、树木种植区域,如果选择采用家禽-水产配套养殖体系,还需要建设家禽养殖区域,并在家禽活动区域与池塘之间设置防护网,避免鸭、鹅等家禽将池塘中的鱼虾蟹当作食物消耗掉。

池塘中设计立体养殖体系,如果底层为养蟹区域,则需要进行造穴。

池塘建设初期,需要进行彻底地清理和消毒,可采用太阳直射的方式来进行自然除菌,也可放水10~15cm后每亩投入生石灰750~1500kg,进行杀菌和低质改良[1];设置好排水、灌水的渠道,以便于调整和控制池塘内的水量。

2 水产放养完成水产养殖基地基础建设、池塘杀菌后,养殖户可开始进行放水和鱼苗、虾苗、蟹苗的放养。

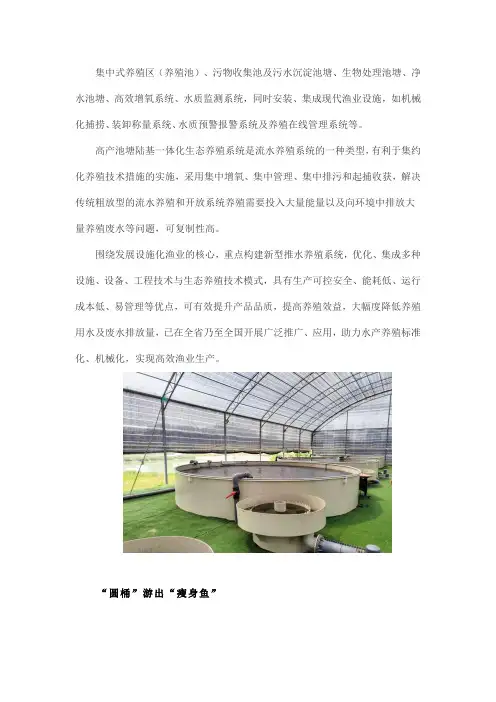

集中式养殖区(养殖池)、污物收集池及污水沉淀池塘、生物处理池塘、净水池塘、高效增氧系统、水质监测系统,同时安装、集成现代渔业设施,如机械化捕捞、装卸称量系统、水质预警报警系统及养殖在线管理系统等。

高产池塘陆基一体化生态养殖系统是流水养殖系统的一种类型,有利于集约化养殖技术措施的实施,采用集中增氧、集中管理、集中排污和起捕收获,解决传统粗放型的流水养殖和开放系统养殖需要投入大量能量以及向环境中排放大量养殖废水等问题,可复制性高。

围绕发展设施化渔业的核心,重点构建新型推水养殖系统,优化、集成多种设施、设备、工程技术与生态养殖技术模式,具有生产可控安全、能耗低、运行成本低、易管理等优点,可有效提升产品品质,提高养殖效益,大幅度降低养殖用水及废水排放量,已在全省乃至全国开展广泛推广、应用,助力水产养殖标准化、机械化,实现高效渔业生产。

“圆桶”游出“瘦身鱼”中心沟位于南沙区第十二涌,是该系统的主要实施企业之一,在推水养殖方面已有多年实践经验。

2016年初,在中国水产科学研究院珠江水产研究所(以下简称“珠江所”)的技术支持下,中心沟共投入200万元建成包括工程化池塘、养殖水槽、养殖污物收集池、养殖污水沉淀区、净水区、高效增氧推水装置、水质监控系统、自动装卸吊机、管道等设备组成的技术系统。

该系统以高效增氧推水装置为核心,集成多种工艺技术,构成池塘工程化循环水环保养殖技术,即“推水养殖”,又称“跑道式养殖”。

据介绍,中心沟在50亩的水面上,建造8条不锈钢养殖水槽,沿着过道并排排列,水槽之外连有两口半圆的外塘,左半圆为集污区,右半圆为净水区。

中心沟负责人潘国文告诉记者,养殖水槽的规格是23×4×1.7米,每条水槽可容纳2.5万到3万斤鱼,每立方水体的养殖容纳量160~190斤。

系统采取24小时高氧供应,氧气浓度达6.5mg/L以上,最大可达7.5mg/L。

此外,水槽基底有约20°的斜角,便于养殖水槽里的代谢物流进沉淀区。

海水池塘生态立体养殖技术摘要:在时代与社会经济高速发展的过程中推动我国各个领域发展更加迅猛。

生活水平的提升带动着商品经济的发展,其中海水养殖业也得到了快速的发展,市场的需求量的拓展,使得海水养殖业的发展前景越来越宽广。

伴随着产业的发展,新的问题不断出现,比如环境污染问题。

本篇文章就是对环境污染问题进行一系列的分析,并提出应对措施。

基于此,本文将对海水养殖污染与生态修复对策进行深入探讨,仅供参考。

关键词:海水池塘;生态养殖引言目前的刺参养殖池塘大多数进行的都是传统的、单一的刺参养殖,近年来,随着池塘养殖刺参价格持续低迷,养殖户进行单一刺参品种养殖的效益逐渐降低,如何更加充分利用现有的养殖水体资源,从而产生更大的效益,是广大养殖业户和水产技术推广人员一直努力研究的课题。

本文主要就在传统的刺参养殖池塘中进行参、虾混养的技术进行了研究,并总结出海水池塘参、虾生态混养的技术要点,现将研究结果总结如下。

1概述1.1清淤和消毒的必要性目前,某池塘已进行水产养殖多年,池塘出现老化现象,底部淤泥杂质多。

养殖生产前必须进行清淤、消毒,最大限度地消灭病原微生物,减少养殖动物发病,提高养殖经济效益。

如果没有做好池塘清淤、消毒工作,可能造成病害多发,而为了减少死亡率,养殖户常用抗菌药物进行治疗,影响了养殖的产品品质,给水产品质量安全管理带来困难。

1.2海水池塘多营养层次生态混养模式海水池塘多营养层次生态混养模式,就是根据鱼、虾、贝的生理特点和生态习性的不同,在同一水体中进行生态混养,依据混养品种在栖息水层、食性和生活习性等互补特点,互相促进、生态互补,是一种立体多营养层次的生态养殖模式,是典型的“碳汇渔业”。

多营养层次生态混养模式实现了养殖系统中营养物质在不同营养级生物间的传递、再循环,降低了环境压力。

这种养殖模式不仅可以合理使用饵料、节省饲料成本、减少池塘污染、保持相对稳定的水质环境,还可以提高养殖动物成活率、缩短养殖周期、恢复池塘生态系统的生物多样性,而且能有效控制病害发生及蔓延、提升产品质量,从而实现控制养殖水域富营养化的环境友好型生态高效养殖的目的。

水产生态养殖技术水产生态养殖技术是指在保护水生生物自然生态环境基础上,通过科学养殖与生态修复相结合,维持生态平衡,提高养殖水平的一种先进的养殖技术。

水产生态养殖技术是可持续发展的养殖模式,具有环境友好、增产增效、减少污染等优点。

下面介绍水产生态养殖技术的具体内容。

1.生态基地修复水产生态养殖技术的第一步是对养殖水域的生态环境进行修复。

随着工业化和城市化的快速推进,很多池塘、湖泊、河流等水域的生态环境受到破坏,水质下降严重影响了水生生物的生存。

对于这种情况,采取生态修复措施,如池塘综合整治、水生生物人工增殖等,重建良好的生态环境,为后续养殖奠定基础。

2.生态养殖生态养殖是水产生态养殖技术的核心,也是其与传统养殖技术的最大区别。

生态养殖要求保护水生生物自然环境,通过合理化养殖与生态维护相结合,使养殖出的水产物更加健康美味。

在生态养殖中,要从养殖种类的选择、饲料的使用、养殖密度的控制等方面,尽量减少对水生生物的损害,同时利用生态循环,减少污染的产生。

3.循环利用循环利用是水产生态养殖技术的一个重要特点。

采用循环水系统,能够减少水体的污染,提高养殖效益。

循环利用的方式包括:池塘生态处理系统、水处理设备、沼气发电系统等。

这种方式既能提高养殖产量,又可减少废弃物的排放,实现生态循环。

4.技术改良技术改良是推进水产生态养殖技术发展的关键要素。

通过引进新技术、新设备,开展科学研究,不断改进养殖方式,提高养殖效益,同时避免对生态环境的破坏。

技术改良包括饲料的配方、水质监测设备的使用、种苗选育、疾病防治等方面。

不断推进技术创新和改良,是实现水产生态养殖技术可持续发展的重要保证。

池塘养鱼学教案——鱼类驯养、生态立体养鱼教学目标:1、通过教学,使学生掌握鱼类驯养的主要技术措施2、通过教学,使学生掌握生态立体养鱼的主要技术措施鱼类驯养教学内容与设计:一、鱼类驯养的条件和基础1、鱼类驯养在国内外的发展2、鱼类驯养的必要性鱼类驯养是随着饲料工业的发展而兴起的一种养殖方式,它具有单产高、鱼类生长快、水面资源利用好等优点,弥补了北方地区鱼类生长季节短的缺点,具有一定的先进性,提高了生产力水平。

3、存在问题(1)调查市场,以销定产(2)养殖成本高,资金占有量大,具有一定的风险(3)养殖品种亟待调整(4)进一步对饲料的开发与研究,生产无公害食用鱼(5)鱼病防治应加强(6)饲料的售后服务,资金返回等工作有待加强。

(7)水产品质量检测与认证问题有待于加强和实施。

4、鱼类驯养阶段的划分一般可分为三个阶段。

(1)诱集阶段(2)常规饲养阶段(3)育肥阶段5、影响鱼类驯养成败的因素(1)饲料的质量及适口性(2)养殖对象及混养比例(3)水质状况(4)诱集阶段完成情况(5)周围环境状况(6)鱼病防治情况(7)池塘状况二、鲤鱼种的驯养1、池塘条件及准备2、增氧机配置驯养鲤鱼产量设计在每公顷5000kg以上时需要配备增氧机。

3、夏花放养(1)夏花规格由于以鲤鱼为主,为了增强驯养效果,鲤鱼的夏花规格宜适当大些,一般以3.3cm以上为宜。

(2)放养时间北方放养夏花的时间为5月下旬至6月初(水温15~18℃以上)。

(3)放养密度夏花的放养密度依据计划产量、出池规格、成活率来计算。

(4)混养比例鲤与鲢、鳙之间的放养比例一般为7~8∶3~2。

鲢、鳙之间的比例为3~5∶1即所谓“80∶20”混养比例。

4、驯养方法驯养鲤鱼种一般分三阶段进行。

5、水质调节与防病(1)定期注水。

饲养期要定期注水,每5~10d注水1次,每次注水7~10cm。

(2)pH值调节。

饲养期间pH值以保持在7.2~8.5之间为宜。

当pH值低于这个标准时,要定期用生石灰进行调节。

池塘生态养殖模式一、引言池塘生态养殖模式是一种以生态为基础,注重生态平衡和生态系统稳定的养殖方式。

相比传统养殖模式,池塘生态养殖模式注重生态环境的保护和可持续发展,具有很大的潜力和优势。

二、池塘生态养殖模式的基本原理池塘生态养殖模式通过构建合理的生态系统,实现养殖生物与环境的良性互动。

主要包括以下几个方面:1. 池塘设计:池塘应根据养殖物种的需求,合理规划大小、深度和形状。

同时,池塘的建设要考虑到光照、水质和水温等因素,以提供良好的生长环境。

2. 水质调控:保持池塘水质的稳定是池塘生态养殖模式的关键。

通过合理的饲养管理,减少养殖物种对水体的污染,并采取适当的水质调控措施,如增氧、水体循环等,维持水质的稳定。

3. 生态环境构建:在池塘周围建立植被带和生物群落,促进生态系统的复杂性和稳定性。

植被带不仅可以提供氧气和防止水体污染,还可以提供食物和庇护所,为养殖物种提供适宜的生存环境。

4. 生物控制:采取生物控制措施,如引入天敌控制害虫、鱼类控制水生植物等,维持生态系统的平衡。

避免过度捕捞和过度投喂,保持养殖物种的种群数量在适宜范围内。

5. 养殖物种选择:根据池塘的特点和市场需求,选择适合养殖的物种。

养殖物种的选择要考虑其抗病能力、生长速度和市场价值等因素,以提高养殖效益。

三、池塘生态养殖模式的优势池塘生态养殖模式相比传统养殖模式具有以下几个优势:1. 生态环境友好:通过生态养殖模式,可以最大限度地保护和改善水体环境,减少养殖对水体的污染,降低养殖对周围生态环境的影响。

2. 养殖效益高:合理的水质调控和生态环境构建可以提高养殖物种的生长速度和养殖效益。

同时,通过生态养殖模式可以减少疾病的发生,降低养殖成本。

3. 可持续发展:池塘生态养殖模式注重生态平衡和生态系统的稳定,可以实现养殖业的可持续发展。

同时,通过生态养殖模式可以提高养殖物种的抗病能力和生存率,减少养殖过程中的损失。

四、池塘生态养殖模式的应用与展望池塘生态养殖模式目前已在我国各地得到广泛应用,涵盖了多种养殖物种,如鱼类、虾类、蟹类等。

生态农业E-mail:kxzyzz @ 电话:010-********本栏编辑:刘 颖据农业部渔业渔政管理局编制的《2017年中国渔业统计年鉴》显示,2016年全国水产养殖总面积达8 346.34千公顷,其中淡水养殖面积6 179.62千公顷,占全国水产养殖总面积的74.04%。

全国水产品总产量6 901.25万吨,其中淡水养殖产量3 179.26万吨,占全国水产品总产量的46.07%。

由此可见,如何搞好淡水养殖对增加水产品产量,提高人们的生活质量,改善人们的膳食结构有着十分重要的意义与作用。

所谓淡水立体生态养殖是运用生态学原理和系统工程方法,在淡水水域(包括内陆的河道、池塘、湖泊、水库等)进行科学合理立体生态养殖,将鸭、鱼、虾、鳖、蟹等同生共养在同一水体中,它们之间相互联系、相互作用、相互依托、相互促进构成一个系统的有机整体,最大限度地提高水资源和生物资源的利用效率,建立水体物质与能量良性循环、经济效益明显、生态环境良好的渔业生产系统。

目前淡水立体生态养殖模式主要有水面种菜,水中养鱼、 蚌—鱼—鸭、鸭—鱼—鳖、蟹—鱼(虾)等,同时涌现出许多收效明显的先进养殖单位和养殖个人。

一、水面种菜水中养鱼模式与案例1. 模式水面种菜水中养鱼立体生态种养模式,是在养殖水域上搭起竹筏,用浮床作为载体,选择空心菜等水生叶菜种植,在水中养殖鱼类,菜—鱼共生共养(种),生态效益与经济效益共赢的立体种养技术。

在养殖水面种菜,不施用肥料和农药,水域养殖的鱼虾粪便成为种菜的有机肥料,两者相互联系与作用,构成一个水域种养有机体。

浮床上种出来的菜不仅口感和鲜嫩度等比旱地种植的好,而且产量也高出好几倍。

水面种菜水中养鱼不仅可以改善养殖水域的水生态环境,节本增效的同时,还可以收获绿色安全水产品和蔬菜,真可谓一举多得。

该模式主要技术有:水生叶菜种植技术,鱼虾养殖技术,水域管理技术等。

2. 案例①广东省江门市水域(池塘)水面种菜水下养鱼面积约2万亩,可收获2.4万吨绿色水产品。

池塘立体养殖设计方案设计方案:池塘立体养殖一、设计背景与目的近年来,随着人口的增加和经济的发展,对于水产养殖业的需求也越来越大。

然而,传统的水产养殖方式存在着一些问题,如生态环境受到破坏、养殖密度低、生产效益不高等。

因此,我们需要设计一种新型的池塘立体养殖方案,以提高养殖效益,同时兼顾生态环境的保护。

二、设计原则1. 生态保护:确保养殖过程对生态环境的影响最小化,保持水质清洁和生物多样性。

2. 提高养殖密度:通过立体养殖的方式,充分利用空间,提高养殖密度,增加产量。

3. 减少投入:尽可能降低养殖成本,减少对水资源和饲料的消耗。

4. 方便管理:设计具备易操作、易管理的功能,降低人工成本。

三、设计方案1. 池塘结构设计采用立体化设计,将传统的单层池塘改造成多层的立体养殖池塘。

每层池塘之间通过支撑架相连,以增加养殖空间。

2. 供水系统设计将水源引入系统中,通过循环利用沉淀过的水,减少对水资源的消耗。

同时,在系统中设置生物过滤系统,以维持水质的清洁。

3. 养殖装置设计设计具备灵活调整高度、方便移动的养殖装置,以适应不同水产养殖需要。

装置采用可伸缩的材料,可以根据需要进行收缩或延长。

4. 饲料投放系统设计设计自动化的饲料投放系统,根据养殖需求,自主计算合适的饲料量,以减少浪费和人工投放的成本。

5. 数据监测系统设计在养殖系统中设置数据监测装置,实时监测水质、鱼群健康状况等指标,以便及时调整养殖环境和管理措施。

四、预期效益1. 提高养殖密度,增加产量,提高经济效益。

2. 减少对水资源的消耗,降低养殖成本。

3. 保护生态环境,维护水质清洁和生物多样性。

4. 方便操作与管理,节省人力成本。

以上是池塘立体养殖的设计方案,旨在提高养殖效益的同时保护生态环境,提供更加可持续发展的养殖模式。

水产养殖池塘的生态灌溉技术在水产养殖行业中,水质是影响生态环境及养殖效益的重要因素之一。

为了保证水产养殖池塘的水质良好,提高养殖效益,生态灌溉技术成为一种重要的解决方案。

本文将介绍水产养殖池塘的生态灌溉技术以及其对水产养殖的影响。

一、生态灌溉技术的概念生态灌溉技术是指利用生态系统的原理和方法来调节和改善养殖场周边环境,提高池塘水质,促进水产养殖的健康发展的一种技术。

通过合理的设计和布局,生态灌溉技术可以实现水循环利用,减少养殖废水对周边环境的污染,提高水质稳定性和养殖池塘的生态效益。

二、生态灌溉技术的关键要素1. 植物选择:选择适合当地气候和环境条件的水生植物,如莲藕、菖蒲等,能够帮助净化水体,吸收废料和养分,提高水质。

2. 群落构建:通过合理的植物种植和生态箱的设置,构建合适的水产养殖池塘生态群落。

养殖池塘中的鱼类与水生植物之间形成良好的互动关系,相互促进生长发育。

3. 水体循环:合理设置水生植物的位置,使其与进水口和排水口之间的距离适中,以便通过自然循环使池塘水体得到充分的净化。

4. 水质检测与调控:定期对池塘水质进行检测,根据检测结果进行调控,添加适量的氧气、饲料和药物等,以维持水质的良好状态。

三、生态灌溉技术的效益1. 水质净化:通过生态灌溉技术,水生植物能够吸收池塘中的养分和废料,减少水中的悬浮物和污染物,有效净化水质。

2. 提高养殖效益:良好的水质能够提高水产养殖的存活率和生长发育速度,提高养殖效益。

3. 保护环境:生态灌溉技术可以减少养殖废水对周边环境的污染,降低对水资源的浪费,有助于环境保护和可持续养殖发展。

4. 节约成本:通过生态灌溉技术,可以减少化学药剂的使用量,降低养殖成本。

四、实践案例某水产养殖场引入了生态灌溉技术后,养殖池塘的水质得到了明显改善。

水体呈现清澈透明的状态,养殖鱼类的生长速度明显加快,存活率提高。

同时,进水口和排水口之间的水生植物茂盛生长,为养殖池塘形成了良好的生态系统。

水产养殖中的生态养殖技术在当今资源紧缺和环境保护意识增强的时代,生态养殖技术在水产养殖行业中起着重要而积极的作用。

生态养殖技术以结合自然生态环境和人工控制为特点,旨在降低养殖对生态环境的破坏,并促进养殖产业的健康可持续发展。

本文将探讨水产养殖中的生态养殖技术,以期为相关从业者提供一些借鉴和启示。

一、整体规划与环境调控生态养殖技术的核心之一是进行整体规划和环境调控。

在水产养殖中,需要科学评估水域环境的资源承载能力,合理确定养殖规模和混养种类。

同时,要通过合理设计池塘和网箱等养殖设施的布局,使养殖过程中的废水排放得到有效控制,减少有害物质的排放对附近水域的污染。

二、水质调控与生态过滤水质是水产养殖中至关重要的因素之一,良好的水质可为养殖生物提供良好的生存环境。

因此,生态养殖技术注重通过生态过滤的方式改善和维护水质。

例如,在养殖水域中引入植物,利用水生植物的吸收和降解作用,净化养殖水体中的废物和有害物质。

此外,也可以采用生物过滤系统,通过微生物等生物的作用,降解有机废物和食物残渣,保持水质的清洁和稳定。

三、生态饲料与营养管理生态养殖技术强调利用自然食物链的原理,合理配置生态饲料,提供全面和均衡的营养。

正常的食物链循环可以使养殖生物更好地获取所需的营养物质,减少因饲料配制不当而导致的养殖体系失衡问题。

同时,生态养殖技术也倡导减少或替代传统的人工合成饲料,以减少对海洋资源的过度开发。

四、疾病防控与生态调节水产养殖中疾病的爆发往往造成巨大的经济损失,因此疾病防控是生态养殖技术中的关键环节。

借鉴自然生态系统的原理,可以通过增加生物多样性、构建生态补偿系统等方式,提高养殖生物的免疫力和抵抗力。

此外,科学使用环境友好型药物和健康调理剂,也是疾病防控的重要手段。

五、投入品管理与资源利用生态养殖技术强调减少对外部投入品的依赖,最大限度地利用周边资源。

例如,利用农田灌溉用水和农田秸秆等农业生产废物,作为农田内水产养殖的源头水和饲料基础,实现农田与水产养殖的良性循环。

四种新型现代水产生态养殖模式详解随着我国经济技术的发展和全面建成小康社会的不断深入,国内渔业发展也面临着重大挑战,渔业转方式调结构任务日益紧迫,现代渔业发展必须由注重产量增长转到更加注重质量效益,由注重资源利用转到更加注重生态环境保护上来,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。

“十三五”期间,国家将通过促进渔业绿色发展、循环发展、低碳发展来实现渔业生态文明建设的目标。

下面将为您介绍几种新型现代水产生态养殖模式。

养鱼:四大家鱼罗非鱼混养比例调整好,每亩多赚6000元一、池塘循环流水养殖模式池塘循环流水养殖模式借鉴了工厂化循环水养殖理念,将传统池塘的“开放式散养”变为“集约化圈养”,使“静水”池塘实现了“流水”养鱼。

该种养殖模式是在池塘中的固定位置建设一套面积不超过养殖池塘总面积5%的养殖系统,主养鱼类全部圈养于系统内,系统外的池塘面积用于净化水质,以供主养鱼类所需。

养殖系统前端的推水装置可产生由前向后的水流,结合池塘中间建设的两端开放式隔水导流墙,使整个池塘的水体流动起来,达到流水养殖的效果。

主养鱼类产生的残饵、粪便随着系统内水体流动,通过废弃物收集装置,将残饵粪便从系统中移出,转移至池塘之外的沉淀池并循环利用。

此外,池塘其它区域用于套养滤食性鱼类(鲢、鳙、匙吻鲟等),达到增产和净化水质的目的。

该技术符合我国渔业对节水、节能、生态、高效的发展要求,在资源节约、生态环境保护及渔业增效等方面具有明显优势,并且能够解决国内渔业养殖模式在转型方面遇到的诸多问题。

技术优势1、池塘循环流水养殖技术通过气提水装置,在增加水体溶氧的同时带动水体循环流动,养殖废弃物随着水流不断沉积在系统末端并及时排出,使养殖水体得到了净化,大大降低了池塘养殖的药物使用率,在保护水环境的同时提高了水产品的质量安全。

2、在增加产量、提高效益的同时,可将水产养殖中大部分的残饵粪便及时收集并排出,被植物再次利用,实现了池塘的低碳生态养殖。