肿瘤放射物理学-物理师资料-4.3 电子直线加速器

- 格式:ppt

- 大小:5.04 MB

- 文档页数:23

医用电子直线加速器发展历程加速器发展历程——放疗技术的发展历程一、从国际上1)1895年:伦琴发现了 X 线。

2)1896年:用 X 线治疗了第 1 例晚期乳腺癌;3)1896年:居里夫妇发现了镭;4)1913年:研制成功了X线管,可控制射线的质和量;5)1922年:生产了深部X线机;6)1923年:首次在治疗计划中应用等剂量线分布图;7)1934年:应用常规分割照射, 沿用至今;8)1951年:制造了钴60远距离治疗机和加速器,开创了高能X线治疗深部恶性肿瘤的新时代;9)1953年:第一台行波电子直线加速器在英国使用;10)1957年:在美国安装了世界上第一台直线加速器,标志着放射治疗形成了完全独立的学科;11)1959年:Takahashi 教授提出了三维适形概念;12)20 世纪50 年代:开始应用高能射线大面积照射霍奇金淋巴瘤, 使其成为可治愈的疾病;13)20世纪70 年代:随着计算机的应用和CT、MRI 的出现, 制造出三维治疗计划系统和多叶光栅,实现了三维适形放疗,放射治疗学进入了从二维到三维治疗的崭新时代;14)20世纪80 年代:出现了多叶光栅(即多叶准直器),可调节X 射线的强度,开创了调强放射治疗( IMRT);15)最近十年,广泛开展了立体定向放射外科(SRS)、三维适形放疗(3-dimentional conformal radio- therapy, 3D-CRT) 、调强适形放疗( intensitymodulated radiotherapy, IMRT) 和图象引导放疗 ( image-guidedradiotherapy, IGRT) 等新技术。

二、在我国:1)20世纪30年代初:当时只有北京协和医院和上海中比镭锭医院可进行放射治疗,北京协和医院只有120kV和200kV的X射线治疗机各一台;2)20世纪40年代:北京大学医学院组建了放疗科;3)1958年:成立中国医学科学院肿瘤医院;4)1968年:引进第一台医用电子感应加速器;5)1974年:在当时的北京市委领导下,由四十多个单位组成的科技攻关会战组开始了国产医用电子直线加速器(行波型)的研制工作;6)1975年:引进第一台医用电子直线加速器;7)1977年:首台国产医用电子直线加速器投入临床试用;8)1986年:中国成立了中华医学会放射肿瘤学会;9)1989年:国产医用电子直线加速器已累计安装投入使用达到15台左右;10)2010年:国产首台高能医用电子直线加速器开始研发。

图1 医用电子直线加速器在质量控制管理中面临的问题管理制度不够完善(1)与医用电子直线加速器相关制度。

此类相关制度是具体指导各项实践活动的具体规范,是提高医用电子直线加速器放射治疗的质量控制和效率的关键。

由于质量控制相关制度的不完善、不完备,导致管理人员在整个工作过程中缺乏依据,很容易出现各种问题。

此外,制度多变性也容易造成质量控制对策不够准确,首先,要有足够的人员、设备和技术保障。

其次,在放射治疗的实施过程中,需要从处方到实施治疗全过程实114研究与探索Research and Exploration ·工艺流程与应用中国设备工程 2023.10 (下)培训和实践经验,并全面负责制定患者的治疗计划及对患者的随访,也要参与机房各项设计和设备采购,放疗部门至少有一位医师具有副高职称。

放疗物理师须至少具备医学物理相关专业大学学士学位,并具有相关的临床经验,能够完成患者放射治疗计划设计、剂量验证。

并负责确定、定期检查、调整加速器治疗机及放射治疗辅助设备各项物理参数,定期检测及校正加速器治疗机射线剂量等。

放疗技师负责患者定位体膜制作、治疗摆位、实施治疗,须具备放疗技术相关专业大专以上学位和放射治疗工作相关培训经验。

物理师、技师也应尽量参与治疗方案设计和设备的维护保养,使得他们能够具有参与治疗的意识,对放射肿瘤学的理论和放射相关知识得以有些掌握,并对设备故障及时发现和初步判断,从而为提高技术人员的业务服务水平奠定基础。

护理人员应具有相关专业大专以上学位及相关临床培训经验,并对放射治疗的效果和危害有清楚的认识和了解。

应尽快向医生报告患者在放射治疗过程中的反应和放射损伤情况,及时发现和解决问题。

3.3 实施治疗过程中质量控制措施在疾病正当性诊断中,应贯彻医疗照射一般原则,不得滥用,对不必要的照射的部位尽量避免照射。

对是否采用放疗,应根据病情分期、病理、病史(既往治疗、手术)、体格检查等情况确定。

根据肿瘤的病理类型、分化程度、临床分期等情况,放射治疗对象选择辅助性放射治疗、姑息性放射治疗或是根治性放射治疗。

![直线加速器(LA)技师]](https://uimg.taocdn.com/e06cf86001f69e3143329479.webp)

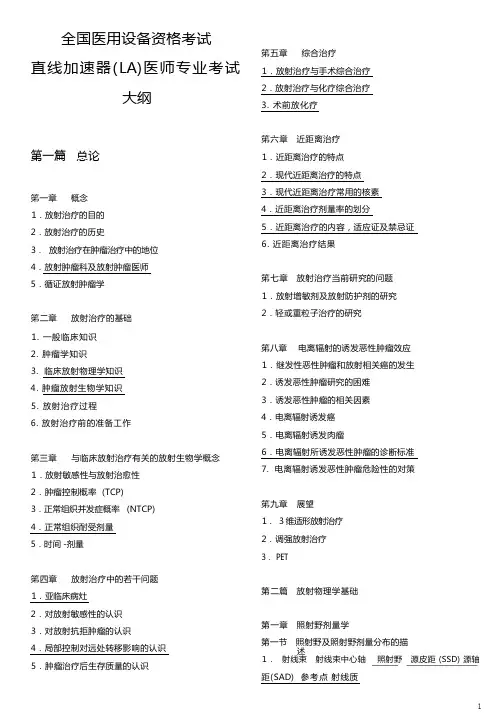

1#跳转到倒序看帖打印字体大小: t T发表于 2006-4-26 13:10 | 只看该作者【转贴】全国医用设备[直线加速器(LA)技师]资格考试大纲全国医用设备资格考试大纲直线加速器(LA)技师(2005年版)卫生部人才交流服务中心前言为更好地贯彻落实《大型医用设备管理办法》(卫规财发[2004]474号)精神,中华医学会和卫生部人才交流服务中心自2004年开始分别组织对全国医用设备使用人员进行培训和专业技术知识统一考试。

《全国医用设备资格考试大纲》(2005年版)是卫生部人才交流服务中心为使应试者了解考试范围,组织全国有关专家重新编写的。

大纲中用黑线标出的为重点内容,命题以考试大纲的重点内容为主,试题不超过考试大纲范围。

考试大纲后附有答题须知、答题纸填涂样式,请考生详阅。

卫生部人才交流服务中心二○○五年四月全国医用设备资格考试直线加速器技师考试大纲笫一章总论1.放射治疗总论放疗设备概况:各类治疗机的功能及特点近距离照射技术:主要特点高LET治疗各有何特点照射技术最近有何进展临床放射生物学目前主要研究内容临床放射肿瘤学提高生存率措施2.放疗技术员应具备的素质医德、医风的规范工作作风与自我修养专业知识修养:肿瘤解剖学、临床肿瘤学、放射物理学、放射生物学、一般护理及医学心理学3.放疗技术员的工作职责放疗各类人员的分工放疗技术员在放疗中的地位各级放疗技术员的职责4.放疗技术员工作要求及质量保证各项工作规章制度、每日工作前准备摆放技术要求、患者体位要求、治疗记录单的认证与治疗安全检查、摆位质量保证指标5.临床放射生物学的基础射线对生物体的作用、相对生物效应、“氧”对肿瘤放疗的影响、肿瘤组织的放射生物学特点、放射效应与时间、剂量因素、放射治疗的反应、正常组织的耐受量、线性能量传递(LET)第二章放射治疗物理学基础1.核物理基础原子机构,原子能级,核能级,电磁辐射,质能关系,指数衰变定律,半衰期平均寿命2.射线与物质的相互作用电子与物质作用方式,X线产生,X(γ)线与物质作用方式,(光电效应,康普顿效应,电子对效应)、不同能量光子的吸收的相对重要性,指数吸收定律,半价层定义,吸收系数3.放射线的质与量射线质的规定、射线质的测定、电子射程、放射性活度、贝克勒尔Bq、克镭当量、吸收剂量、戈瑞Gy、比释动能、照射量、电子平衡、建成效应、吸收剂量测量方法(电离室型剂量仪、半导体剂量计胶片剂量计)、X(γ)线校准深度、电子线校准深度4.X(γ)线射野剂量学模体、组织替代材料、照射野、射野中心轴、参考剂量点、校准剂量点、射野输出因子、源皮距(SSD)、源轴距(SAD)、源瘤距(STD)、中心轴百分深度剂量(PDD)及影响因素、组织最大剂量比(TMR)、组织体模比(TPR)、组织空气比(SAR)、反散因子(BSF)、散射空气比(SAR)、散射最大剂量比(SMR)、半影种类、射野平坦度与均匀性、距离平方反比定律、等剂量分布、均匀模体与实际患者间的区别、组织不均匀校正方法、楔形板(楔形角、楔形因子)、等效方法、射野挡块5.高能电子束高能电子束剂量分布特点(电子射程、能量与射程的关系、能量选择方法、射野选择方法)6.照射技术和射野设计原理临床剂量学原则(靶区、临床靶区、计划区、治疗区、照射区、危及器官)、放射源的选择(临床常用的X(γ)线的能量范围、电子束的能量范围)、固定源皮距(SSD)技术、定角等中心(SAD)技术、SSD技术与SAD技术的比较射野设计(布野)原理电子束单野、X(γ)线单野、两野交叉、两野对穿、三野交叉、楔形野、相邻野、切线野7.治疗计划设计步骤(体模阶段设计阶段计划确认计划执行)8. 放射治疗的质量保证(QA)与质量控制(QC)执行QA必要性、靶区剂量准确性要求、治疗过程对剂量准确性的影响、治疗机模拟机及辅助设备QC检查项目、等中心、灯光野与照射野的符合性、光距尺、挡块托架、加速器剂量仪及校对、钴-60计时器、射野平坦度、均匀性9. 适形放射治疗适形放疗(定义、分类、调强适形)调强方式(物理补偿器、动态MLC、静态MLC)X(γ)线立体定向治疗(SRS、SRT、小野集术照射、剂量分布特点)第三章放射治疗机及辅助设备1.放射源的物理性质放射源种类、照射方式、几种放射源(镭-226、铯-137、钴-60、铱-192、碘-125、锎-252)2.X线治疗机临床X线治疗机分类、特征辐射、韧致辐射、滤过板作用、半价层表示方法3.钴-60治疗机钴-60的产生与衰变、半衰期、衰变公式、钴-60γ线的特点、钴-60机的机构、钴-60半影(几何半影、穿射半影、散射半影)4.医用加速器种类、基本机构及原理、发展概况、在放疗中的地位及优点5.近距离治疗后装置近距离治疗放射源、近距离治疗的基本规则、近距离放疗临床步骤6.模拟定位机和CT模拟机模拟定位机(机构、功能、模拟机CT)CT模拟机(机构、功能、DRR)7.治疗计划系统治疗计划设计定义、2D和3D计划系统的比较患者治疗部位数据表达方式布野手段(BEV图REV图)、计划评估手段DVH图8.射野挡块及组织补偿低熔点铅、全挡块、半挡块、挡块制作、热丝切断机、补偿器种类、补偿器制作步骤、补偿器生成器9. 治疗体位及体位固定技术治疗体位的选择、体位固定技术、体位参考标记第四章常见肿瘤的模拟定位技术1.胸部肿瘤模拟定位技术食管癌前后对穿野、两侧对穿野、等中心模拟定位、肺癌单野垂直照射定位、前后对穿野、侧野水平定位2.腹部肿瘤模拟定位技术直肠癌三野交叉等中心定位、乳腺癌切线野照射定位、恶性淋巴瘤斗篷野定位3.头颈部肿瘤定位技术垂体瘤三野交叉等中心定位第五章常见肿瘤放射治疗基础1.头颈部肿瘤头颈部重要组织结构、形态、位置头颈部重要组织放疗耐受量照射野设计及合理剂量分布的获得避免正常组织超量的措施常见头颈部肿瘤的放射治疗口腔癌、扁桃体癌、鼻咽癌、喉癌、鼻腔癌——付鼻窦癌、原因不明的颈部转移癌、颅脑肿瘤、垂体瘤、脑转移瘤、中枢神经系统2.胸部肿瘤肺癌的一般概况、肺与支气管的解剖、肺癌的生长与扩散、转移规律、布野原则食管癌解剖、布野原则3.腹部肿瘤恶性淋巴瘤分类、蔓延规律、布野原则乳腺癌解剖、转移规律、放射治疗在乳腺癌中的地位、照射野的设计直肠癌一般概况睾丸肿瘤、肾胚胎癌、膀胱癌、前列腺癌的解剖、布野4.妇科肿瘤子宫颈癌临床分期、蔓延和转移、诊断与治疗、愈后与疗效第六章常见肿瘤的照射摆位技术1.肺癌、子宫颈癌垂直照射垂直照射摆位的体位要求梯形铅挡块,双层托架的优点垂直照射摆位总的程序及要求2.食管癌给角照射及等中心照射给角照射种类、给角照射的优点和难点、食管癌三野源皮距交叉照射SSD与SAD 照射的比较3.喉癌水平照射水平照射的特点、水平照射摆位中应注意事项4.鼻咽癌照射鼻咽癌常规摆位注意事项及存在问题鼻咽癌准适形(带面罩)照射摆位准适形(带面罩)照射的优点5.乳腺癌切线照射及相邻野照射乳腺癌水平照射体位要求及优点、乳腺切线尺的简单结构、乳腺切线尺的使用方法、独立准直器与对称准直器、乳腺癌锁骨上野与乳腺切线野邻接偏轴射野的设置与摆位6.恶性淋巴癌斗篷野照射斗篷野范围及应保护器官、斗篷野照射摆位时体位、灯光野、铅挡块的要求、斗篷野照射一体式铅挡块比个立式铅挡块的优点7.上颌窦癌的楔形板野照射楔形板用途、楔形因素、上颌窦楔形板照射摆位的方法、射野依赖型楔形板和射野通用型楔形板、楔形板摆位中应注意事项、一楔多用问题8.卵巢癌全腹条形野照射摆位技术条形野照射的方法及照射程序条形野照射的优缺点9.X(γ)线全身照射及电子线全身照射治疗前治疗室及辅助设备准备清洁、消毒、全身X线照射对治疗机和设备的要求、全身X线照射对剂量的要求、电子线全身照射物理特性、电子线全身照射摆位的实施10.旋转及平移照射摆位技术全脑全脊髓照射计划实施中应注意事项、全脊髓电子线平行移动照射的简单原理及要求、宫颈癌旋转照射的三种照射方式、旋转照射摆位的基本要求答题须知全部试题均为最佳选择题(从五个备选答案中选择一个最佳答案)。

全国医用设备资格考试直线加速器(LA)物理师专业考试大纲(含伽玛刀物理师内容)(2012年版)中华人民共和国卫生部人才交流服务中心说明为更好地贯彻落实《大型医用设备管理办法》(卫规财发[2004]474号文)精神,中华医学会和卫生部人才交流服务中心自2004年开始分别组织对全国医用设备使用人员进行培训和专业技术知识统一考试。

为使应试者了解考试范围,卫生部人才交流服务中心组织有关专家编写了《全国医用设备资格考试大纲》,作为应试者备考的依据。

考试大纲中用黑线标出的为重点内容,命题以考试大纲的重点内容为主。

收集几个有用的群,与大家分享。

放射治疗LA医师交流群93738256放射治疗LA物理师交流群175111172放射治疗LA技师交流群187871501CDFI医师交流群219088941CDFI技师交流群232710356MRI医师交流群211963859MRI技师交流群205691899CT医师交流群232673553CT技师交流群219086547全国医用设备资格考试直线加速器(LA)物理师专业考试大纲(含伽玛刀物理内容)第一章放射物理基础1.1 介绍基本物理常数重要推导物理常数物理量和单位四种基本作用力基本粒子非电离辐射和电离辐射光子致电离辐射质能关系辐射量和单位1.2 原子与原子核结构原子结构组成和特性卢瑟福原子模型玻尔氢原子模型及四个假定玻尔氢原子模型能级结构多电子原子壳层模型核结构核反应放射性放射性活度放射性衰变衰变常数半衰期比放射性活度平均寿命递次衰变核素活化放射性衰变方式及特点1.3 电子相互作用电子与轨道电子相互作用电子与原子核相互作用阻止本领总质量能量阻止本领质量阻止本领质量碰撞阻止本领质量辐射阻止本领限制性阻止本领质量散射本领传能线密度1.4 光子相互作用间接电离光子辐射光子束衰减性质半价层十分之一价层线性衰减系数质量衰减系数原子和电子衰减系数能量转移系数能量吸收系数光子相互作用类型光电效应相干(瑞利)散射康普顿效应对效应光致核反应各种效应的相对优势第二章剂量学原则,量和单位2.2 光子注量和能量注量粒子注量能量注量粒子注量率能量注量率粒子注量谱能量注量谱;2.3 比释动能比释动能2.4 CEMACema2.5 吸收剂量吸收剂量2.6 阻止本领阻止本领阻止本领比线性阻止本领质量阻止本领非限制性质量碰撞阻止本领限制性质量碰撞阻止本领软性碰撞硬性碰撞2.7 不同剂量学量间的关系能量注量和比释动能的关系碰撞比释动能辐射比释动能总比释动能注量和吸收剂量的关系比释动能和吸收剂量的关系碰撞比释动能和照射量的关系2.8 空腔理论Bragg-Gray 空腔理论 Spencer-Attix 空腔理论 Burlin 空腔理论第三章辐射剂量计3.1 介绍辐射剂量计及剂量测量3.2 剂量计的特点准确度精确度不确定度测量误差 A类标准不确定度 B类标准不确定度、合成不确定度展伸不确定度剂量响应线性剂量率的依赖性能量依赖性方向依赖性空间分辨率和物理尺寸数据读出的方便性使用的方便性3.3 电离室剂量测定系统电离室辐射束校准电离室的基本结构及特性静电计圆柱形电离室平行板电离室近距离治疗电离室(井形电离室或凹形电离室)外推电离室3.4 胶片剂量计透明度光学密度剂量-OD曲线胶片的gamma 宽容度感光度、辐射显色胶片3.5 发光剂量计发光现象光致发光空穴储存陷阱复合中心热释光剂量计工作原理光致荧光剂量测量系统3.6 半导体剂量计硅半导体剂量测量系统 MOSFET剂量测量系统3.7 其它剂量测量系统丙胺酸/电子顺磁共振剂量测量系统塑料闪烁体剂量测量系统金刚石剂量计凝胶剂量测量系统3.8 一级标准一级标准空气比释动能的一级标准水吸收剂量的一级标准水量热计离子浓度测量标准化学剂量测定标准 Fricke剂量计辐射化学产额量热法标准石墨量热计3.9 常用剂量测定系统的总结四种常用剂量计系统的主要优点与缺点第四章辐射监测仪器4.1 介绍外照射检测辐射监测的范围4.2 辐射监测中用到的量环境剂量当量定向剂量当量个人剂量当量4.3 场所辐射测量仪气体探测器的离子电压收集曲线电离室正比计数器中子测量仪 GM计数器闪烁探测器半导体探测器的特点场所检测仪的一般特性场所监测计量仪校准的方法和步骤场所监测计量仪的灵敏度能量依赖性方向依赖性剂量当量范围响应时间过载特性长期稳定性区别辐射类型的能力不确定度4.4 个人剂量监测个人胶片剂量计热释光剂量计放射光致发光玻璃系统光释光系统和直读式个人剂量计的特点个人剂量计的校准方法和步骤个人剂量计的特性能量依赖性不确定度当量剂量范围方向依赖性区别不同辐射类型的能力第五章体外照射放射治疗设备5.1 体外放疗设备简介外照射放射治疗设备发展历史5.2 X射线束与X射线机临床使用的X射线束能量范围 X射线束的产生 X射线的组成5.2.1 特征X射线特征辐射荧光产额特征X射线能谱5.2.2 轫致辐射X射线轫致辐射轫致辐射X射线能谱5.2.3 X射线靶薄靶厚靶浅层X射线深部X射线兆伏级X射线5.2.4 临床X射线束临床X射线能谱 X射线束成分入射电子与产生的光子方向5.2.5 X 射线质的描述半价层标称加速电压有效能量5.2.6 放射治疗机X射线放射治疗X线机组成5.3 伽玛射线束和伽玛射线单位5.3.1 伽玛射线的基本特性外照射放射治疗用同位素特性比活度空气比释动能率远距离外照射放射治疗的γ辐射源5.3.2 远距离治疗机远距离治疗机定义远距离治疗机的组成5.3.3 远距离治疗辐射源常用辐射源强度、半衰期、射线能量5.3.4 远距离治疗辐射源容器(治疗头)治疗头结构辐射源驱动辐射源容器防护要求5.3.5 远距离治疗照射剂量计时器与剂量关系照射时间的计算5.3.6 准直器与半影照射野范围几何半影与辐射源结构关系5.4 粒子加速装置粒子加速的基本条件粒子加速装置分类各种加速器结构与原理5.5 电子直线加速器工作原理发展和更代安全性要求现代电子直线加速器组成各分系统结构、工作原理与要求临床光子射线与电子射线的产生射线束准直系统剂量监测系统5.6 粒子(质子、中子与重离子)放射治疗质子、中子与重离子的产生粒子治疗的优势5.7 外照射放射治疗的防护屏蔽射线类型与屏蔽材料5.8 60钴远距离治疗机与电子直线加速器比较60钴远距离治疗机特点现代电子直线加速器特点5.9 模拟机与CT模拟机模拟定位的作用模拟定位的主要步骤5.9.1 放射治疗模拟定位机模拟机的组成与结构要求现代模拟机功能要求5.9.10 CT模拟机CT模拟机系统组成 DRR BEV DCR CT模拟机与模拟机比较5.10 放射治疗设备的培训要求设备培训应包括的重要内容第六章外照射光子射线:物理方面6.1 介绍产生治疗光子射线的主要来源6.2 描述光子的物理量光子的通量和通量率,能量通量和通量率,空气中的比释动能和照射量6.3 光子射线源单能光子线的半价层6.4 平方反比定律平方反比定律6.5 入射到体模或病人的光子射线表面剂量,建成区,最大剂量深度,出射剂量6.6 放射治疗参数射野面积/周长比,准直器因子,峰值散射因子,相对剂量因子6.7 水中的中心轴深度剂量:源皮距摆位百分深度剂量,散射函数6.8 水中的中心轴百分深度剂量:源轴距摆位组织空气比,组织空气比和百分深度剂量之间的关系,空气散射比,组织体模比和组织最大比,组织体模比和百分深度剂量之间的关系,散射最大比6.9 离轴比和射线的等剂量曲线射野剂量曲线的区域定义,散射半影,穿透半影,几何半影和物理半影,射野平坦度和对称性6.10 水体模中的等剂量分布水体模中的等剂量分布的特点6.11 病人的单野剂量分布病人体内的等剂量分布的修正法则,不规则轮廓和斜入射的剂量校正方法,楔形板的作用,楔形角,楔形因子,使用补偿器的作用和影响,组织填充物(Blous)的作用和影响,不均匀组织对剂量的影响和几种经验修正方法6.12 克拉森积分克拉森积分的基本原理6.13 指形电离室测量相对剂量光子射线表面剂量、建成区剂量和最大剂量深度后的剂量测量方法,影响电离室剂量测量的主要因素,6.14 单野照射的剂量传输单野照射的剂量跳数的计算6.16 端效应端效应的计算第七章光子射线外照射放射治疗的临床治疗计划7.2 体积的定义三维治疗计划需要定义的主要的靶区体积,肿瘤区,临床靶区,内靶区、计划靶区和危及器官7.3 剂量规范靶区最小剂量,靶区最大剂量,靶区平均剂量,剂量参考点(剂量规定点)和位置建议7.4 病人数据的获取和模拟需要的病人数据,二维治疗计划,三维治疗计划,治疗模拟的任务,CT模拟和常规模拟机,病人的体位固定方式和作用,照射野几何参数的确定,病人单层或数层层面的获取方式,基于病人数据获取的CT扫描和虚拟模拟,数字重建的射野影像,射野方向观,CT模拟的具体过程,CT模拟和常规模拟的差别,用于治疗计划的核磁共振影像,7.5 光子射线临床应用的思考等剂量线,楔形板的类别和作用,楔形因子的定义,补偿膜的的作用,补偿器厚度的计算,人体曲面修正的方法,不均匀组织的修正方法,多野照射技术的临床应用,旋转照射技术,射野衔接技术,7.6 计划评估等剂量线的评估,剂量统计,剂量-体积直方图,射野胶片和在线射野影像7.7 治疗时间和跳数的计算源皮距摆位技术的治疗时间和跳数计算, 等中心照射技术的治疗跳数和时间的计算, 剂量分布的归一方法,包含在剂量分布中的输出参数,X射线机和钴-60治疗机治疗时间的计算第八章电子束:物理和临床方面8.1 中心轴深度剂量曲线深度剂量曲线、电子与物质的相互作用反平方定律 (虚源位置) 高能电子束射野剂量学建成区 (表面剂量到最大剂量之间的深度) 不同能量电子束的百分深度剂量曲线8.2 电子束剂量学参数电子线能量说明不同深度的剂量参数百分深度剂量照射野对百分深度剂量的影响斜入射电子束百分深度剂量输出因素 R90治疗范围Profiles和离轴比平坦度和对称性8.3 电子束治疗的临床应用剂量说明和报告小射野选择等剂量曲线射野形状低熔点铅档不规则表面修正填充物不均性修正电子束射野衔接电子束弧形照射电子束治疗计划第九章光子和电子束的剂量校准9.1 前言量热法化学剂量计电离室计量计石墨量热计密封水量热计弗瑞克剂量计参考剂量计医用射线束的校准与测量9.2 电离室剂量学系统电离室的构成电离室基本原理指形电离室平行板电离室模体材料水等效9.3 影响电离室剂量校准的参数电离室的方向性电离室的饱和效应电离室的漏电流电离室的杆效应电离室的复合效应电离室的极化效应气压温度修正9.4 使用校准电离室测量吸收剂量电离室吸收剂量测量规程基于空气比释动能的校准系数的规程基于水中吸收剂量的校准系数的规程9.5 阻止本领率电子阻止本领率光子阻止本领率9.6 质能吸收系数率质能吸收系数率9.7 扰动校准因子扰动校准因子有效测量点电离室壁的扰动因子中心电极的扰动因子9.8 射线质的描述低能X线,中低能X线,高能(MV级)X线,高能电子束辐射质9.9 高能光子和电子束的剂量校准高能X线吸收剂量校准高能电子束吸收剂量校准 IAEA TRS 277报告 IAEA TRS 398报告9.10 中低能X射线吸收剂量校准中低能X射线吸收剂量校准9.11 电离室测量偏差和不确定性分析不确定性分类校准过程的不确定性第十章验收测试和临床测试10.1 简介放疗设备使用前测试项目10.2 测量设备辐射环境检测仪,离子计型剂量测定设备,胶片,半导体,模体(辐射野分析器和固体水模体)10.3 验收测试安全检查(联锁、警告信号灯和病人监护设备;辐射防护探测准直器和头漏射)机械检查准直轴的旋转轴,灯光与射野的一致性,臂架的旋转,治疗床的旋转,等中心旋转,光距尺,臂架角度,准直器大小指示,治疗床的运动)剂量测量光子射野(能量,射野平坦度和射野对称性,半影),电子射野(能量,电子线污染,均匀性,半影),剂量刻度,弧度治疗10.4 临床测试光子射野测量:中心轴PDD,输出因子,挡块托盘因子,多叶准直器,中心轴楔形野穿透因子,动态楔形板,离轴比曲线/离轴能量改变,入射剂量和界面剂量学,虚源位置电子射野测量:中心轴PDD,输出因子,离轴比曲线,虚源位置10.5 临床测试需要的时间第十一章光子射线外照射计算机治疗计划系统11.1 治疗计划系统的硬件TPS基本硬件组成11.2 治疗计划系统的配置11.3 系统软件和计算算法计算算法:算法的发展,分析模型法,Milan–Bentley模型,Clarkson 积分法,卷积方式,蒙特卡罗或随机取样方法,笔形束算法射野修饰的影响:光子束修饰器(光栏,挡块,补偿器,MLC,楔形板)和电子束修饰器(限光筒,挡块,bolus等)组织不均匀修正,图像显示(BEV、REV、DRR、DCR)和剂量体积直方图(积分DVH、微分DVH、natural DVH),优化和MU计算,记录与验证系统,生物模型11.4 数据获取与输入治疗机数据(机械运动与限制、楔形板的限制、MLC、物理补偿的材料、电子窗),射野数据获得和输入,病人数据(影像、输入方式、CT值转换)11.5 临床验证与质量保证错误,验证,抽样调查,归一化和射野权重的选择,剂量体积直方图与优化,培训和归档,定期的质量保证,需注意的特殊技术第十二章放射治疗的质量保证12.1 前言定义放射治疗的质量保证要求精确放射治疗的需求放射治疗事故12.2 质量保证管理指标12.3 放射治疗设备的质量保证钴-60治疗机的质量保证质量控制指标医用加速器的质量保证指标模拟定位机的质量保证指标 CT扫描和CT模拟的质量保证指标治疗计划系统的质量保证质量控制指标12.4 治疗实施病历射野成像射野成像技术未来射野影像的发展12.5 质量核查定义实际的质量审核样式放射剂量测量比对在哪一方面质量核查随访应该仔细检查第十三章近距离治疗物理和临床特点13.1 前言近距离治疗的方式近距离治疗的分类近距离治疗的特点13.2 光子放射源特点临床要求光子放射源的物理特性放射源的机械特性参考空气比释动能率空气比释动能强度显活度毫克镭当量β射线源参考吸收剂量率13.3 临床应用和剂量学系统13.3.1 妇科肿瘤腔内近距离治疗放射源的类型曼彻斯特系统 ICRU系统直肠和膀胱的剂量监测13.3.2 组织间近距离治疗剂量学系统 Patterson-Parker(Manchester)系统 Quimby(Memorial)系统巴黎系统巴黎系统设置放射源规则巴黎系统标称(参考)剂量率巴黎系统基准剂量率13.3.3 远距离后装治疗系统远距离后装治疗装置的优点远距离后装治疗系统的基本部件远距离后装治疗装置常用的放射源远距离后装治疗装置类型及特点13.3.4 前列腺的永久性植入治疗前列腺植入治疗的放射源治疗计划技术预计划籽粒植入剂量分布植入后的剂量评估13.3.5 眼敷贴器眼敷贴器治疗技术13.3.6 血管内照射血管内照射技术13.4 剂量定义和报告腔内治疗组织间治疗13.5 放射源周围剂量分布剂量率常数几何因子径向剂量函数各向异性函数 Meisberger多项式Sievert积分13.6 剂量计算过程和方法剂量的手工累加方法放射源的定位剂量分布的优化参考点的选择衰减校正13.7 近距离治疗计算机治疗计划系统的临床应用测试重建过程的检测物理量和单位一致性检测单一放射源计算机与手工剂量计算衰减校正的检测13.8 放射源的临床应用测试接触检测活度的自动放射影像和均匀性检测校准链13.9 质量保证第十四章基础放射生物学14.1 前言放射生物学细胞体细胞胚细胞细胞分裂体细胞的分类组织器官器官系统14.2 放射生物学中辐射的类型线性能量传递(LET) 照射中常用的典型LET值低LET辐射(稀疏电离辐射)高LET辐射(致密电离辐射)14.3 细胞周期和细胞死亡有丝分裂期(M) DNA合成期(S) G1和G2期细胞周期时间细胞死亡14.4 细胞的照射辐射的生物效应辐射对细胞损伤的直接作用辐射对细胞损伤的间接作用受照射细胞的命运14.5 辐射损伤的类型放射的早期效应放射的晚期效应致死损伤亚致死损伤潜在致死损伤躯体效应遗传效应随机效应注定(非随机)效应急性效应晚期效应全身照射反应胎儿的辐射14.6 细胞存活曲线细胞存活曲线线性二次模型α/β比值多靶单击模型14.7 剂量效应曲线剂量效应曲线早反应组织晚反应组织14.8 组织放射损伤的测量克隆形成分析功能分析死亡率分析14.9 正常和肿瘤细胞:治疗比肿瘤控制概率(TCP)正常组织并发症概率( NTCP)治疗比14.10 氧效应氧增强比(OER) 再氧合14.11 相对生物效应相对生物效应(RBE) RBE变化特点14.12 剂量率和分次放射治疗中使用的剂量率 5个主要生物学因素(5Rs) 常规分割以增进治疗比为目的分次方案14.13 放射防护剂和放射增敏剂放射防护剂剂量修饰因子(DMF)放射增敏剂含硼化合物第十五章放射治疗特殊技术与方法15.1 概述熟悉临床各种放射治疗技术。

医用直线加速器医用加速器是生物医学上的一种用来对肿瘤进行放射治疗的粒子加速器装置。

带电粒子加速器是用人工方法借助不同形态的电场,将各种不同种类的带电粒子加速到更高能量的电磁装置,常称“粒子加速器”,简称为“加速器”。

要使带电粒子获得能量,就必须有加速电场。

依据加速粒子种类的不同,加速电场形态的不同,粒子加速过程所遵循的轨道不同被分为各种类型加速器。

目前国际上,在放射治疗中使用最多的是电子直线加速器。

电子直线加速器电子直线加速器是利用具有一定能量的高能电子与大功率微波的微波电场相互作用,能量电子直接引出,可作电子线治疗。

电子打击重金属靶,产生韧致辐射,发射X射线,作X线治疗。

根据电子与微波电场的作用方式不同,电子直线加速器分为行波加速器和驻波加速器。

一个最简单的电子直线加速器至少要包括,一个加速场所(加速管),一个大功率微波源和波导系统,控制系统,射线均整和防护系统。

当然市场上作为商品的设备要远比这些复杂,但这些基本部件都是必不可少的。

基本介绍医用加速器按照能量区分可以分为低能机、中能机和高能机。

不同能量的机器的X 线能量差别不大一般为4/6/8MeV,有的到10MeV。

按照X 能量的档位加速器分为单光子、双光子和多光子。

低中高能机的区分主要在于给出的电子线的能量。

和高能物理用电子直线加速器相比,1—50MeV 属于低能范围,但对临床使用,能量为50MeV 的医用电子直线加速器属于高能范围。

低能医用电子直线加速器(1)只提供一挡X-辐射,用于治疗深部肿瘤,x-辐射能量4—6MV,采用驻波方式时加速管总长只有30cm 左右,无需偏转系统,同时还可省去聚焦系统及束流导向系统,加速管可直立于辐射头上方,称为直束式。

直束式的一个优点是靶点对称。

(2)加速管输出剂量率经过在大面积范围均整后一般为2-3Gy/min·m,设计良好时可达4-5Gy/min·m,一次治疗时间仅约需1min。

由于只有一挡X-辐射,整机结构简单,操作简便。

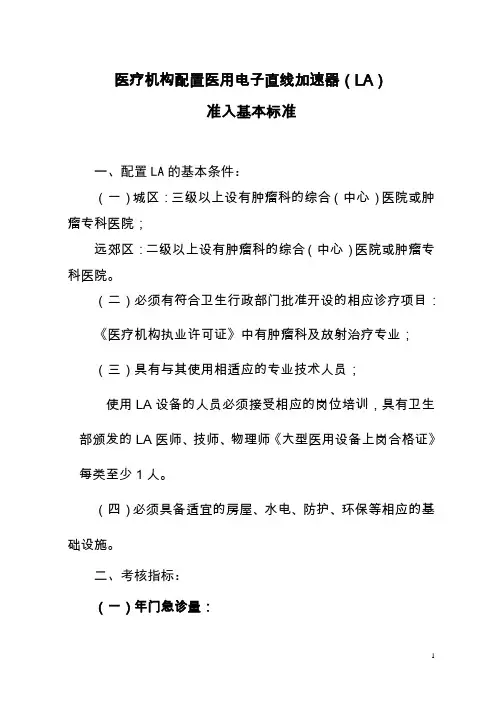

医疗机构配置医用电子直线加速器(LA)准入基本标准一、配置LA的基本条件:(一)城区:三级以上设有肿瘤科的综合(中心)医院或肿瘤专科医院;远郊区:二级以上设有肿瘤科的综合(中心)医院或肿瘤专科医院。

(二)必须有符合卫生行政部门批准开设的相应诊疗项目:《医疗机构执业许可证》中有肿瘤科及放射治疗专业;(三)具有与其使用相适应的专业技术人员;使用LA设备的人员必须接受相应的岗位培训,具有卫生部颁发的LA医师、技师、物理师《大型医用设备上岗合格证》每类至少1人。

(四)必须具备适宜的房屋、水电、防护、环保等相应的基础设施。

二、考核指标:(一)年门急诊量:综合医院> 30万人次/年,肿瘤专科医院> 10万人次/年;(二)年住院床日:10万人次(综合、肿瘤专科);(三)年住院手术人次:3000人次(综合、肿瘤专科);(四)工作量指标(治疗人次数):一台LA年标准工作量:9600人次/台/年;[40人次/台/天×240天约等于9600人次/台/年]1、更新设备:城八区内> 标准工作量70% (6720人次/台/年);远十区县> 标准工作量50% ( 4800人次/台/年) 。

连续三年以上年治疗人次数不达上述标准的,不得更新。

2、已配置LA的医院增加配置量:]原有设备(每台)的治疗人次数> 14400人次/台/年(60人次/台/天)可新增1台配置。

三、首次购置LA的医院:除满足配置LA的基本条件,及考核指标的(一)、(二)、(三)项以外,配备学科带头人(科主任)条件如下:必须具有本院执业医生资格;需连续从事放疗专业三年以上的,副高级以上专业技术职务;在三甲医院放疗科进修培训满三个月以上,有进修结业证书。

四、新建医院:(一)满足“配置LA的基本条件”的要求;(二)满足“首次购置LA的医院”中关于学科带头人的要求。

全国医用设备资格考试直线加速器(LA)医师专业考试大纲第一篇总论笫一章概念1.放射治疗的目的2.放射治疗的历史3.放射治疗在肿瘤治疗中的地位4.放射肿瘤科及放射肿瘤医师笫二章放射治疗的基础1. 一般临床知识2. 肿瘤学知识3. 临床放射物理学知识5. 放射治疗过程6. 放射治疗前的准备工作笫三章与临床放射治疗有关的放射生物学概念1.放射敏感性与放射治愈性2.肿瘤控制概率 (TCP)3.正常组织并发症概率 (NTCP)4.正常组织耐受剂量笫四章放射治疗中的若干问题1.亚临床病灶2.对放射敏感性的认识3.对放射抗拒肿瘤的认识4.局部控制对远处转移影响的认识5.肿瘤治疗后生存质量的认识笫五章综合治疗1.放射治疗与手术综合治疗2.放射治疗与化疗综合治疗3. 术前放化疗笫六章近距离治疗1.近距离治疗的特点2.现代近距离治疗的特点3.现代近距离治疗常用的核素4.近距离治疗剂量率的划分5.近距离治疗的内容,适应证及禁忌证6. 近距离治疗结果笫七章放射治疗当前研究的问题1.放射增敏剂及放射防护剂的研究2.轻或重粒子治疗的研究笫八章电离辐射的诱发恶性肿瘤效应1.继发性恶性肿瘤和放射相关癌的发生2.诱发恶性肿瘤研究的困难3.诱发恶性肿瘤的相关因素4.电离辐射诱发癌5.电离辐射诱发肉瘤6.电离辐射所诱发恶性肿瘤的诊断标准笫九章展望1. 3 维适形放射治疗2.调强放射治疗3.PET第二篇放射物理学基础第一章照射野剂量学第一节照射野及照射野剂量分布的描述1.射线束射线束中心轴照射野源皮距 (SSD) 源轴距(SAD) 参考点射线质7. 电离辐射诱发恶性肿瘤危险性的对策5.循证放射肿瘤学4. 肿瘤放射生物学知识5.时间 -剂量12.平方反比定律百分深度剂量(PDD) 组织空气比(TAR)组织模体比(TPR) 组织最大剂量比(TMR) 散射空气比 (SAR)散射最大剂量比(SMR) 准直器散射因子(Sc)体模散射因子(Sp)总散射因子(Sc.p)射性活度外观活度3.放射性核素的质4.照射量率常数吸收剂量率比释动能空气比释动能强度第二节 X (γ)射线射野剂量分布的特点1. X(γ)射线百分深度剂量的影响因素剂量建成区等效方野2.照射野离轴比半影照射野平坦度和对称性等剂量曲线不同能量光子束等剂量曲线特点3.楔形板楔形因子楔形板种类4.人体曲面对剂量分布的影响和校正方法组织不均匀性对剂量分布的影响和校正方法第三节高能电子束剂量分布特点1.电子束深度剂量特点有效治疗深度 Rt) 能量对(电子束深度剂量的影响照射野对电子束深度剂量的影响2.电子束等剂量分布特点选择电子束照射野的一般方法3.电子束照射野的均匀性4.电子束输出剂量特点5.组织不均匀性校正的等效厚度系数法6.电子束补偿技术的作用7.电子束照射野的衔接技术的作用8.电子束挡铅厚度的确定电子束的内遮挡第四节近距离放疗的剂量学系统和施治技术1.妇瘤腔内治疗的剂量学系统(巴黎系统、斯德哥尔摩系统、曼彻斯特系统) ICRU 系统2.巴黎系统的布源规则步进源系统的布源规则 ICRU 58 号报告3.管内照射参考点的设置及剂量梯度变化的影响第五节近距离放疗临床剂量学步骤靶区定位及重建方法剂量参考点设置剂量分布优化第三章治疗计划的设计和执行第一节治疗计划设计新概念第二节临床剂量学原则,靶区定义和靶区剂量处方,危及器官定义和正常组织耐受剂量第三节治疗体位及体位固定技术第四节模拟定位机和 CT 模拟机第五节照射技术和射野设计原理第六节治疗方案的评估第七节肿瘤的定位、模拟及验证第八节射野挡块及组织补偿第九节物理剂量对生物效应的转换第二章近距离放疗剂量学基础第一节概述施治技术近距离治疗的剂量率模式驻留和永久植入技术第二节近距离放疗使用的放射源铱-192 的半衰期半值厚第四章第一节放射源的暂时第二节第三节第四节第五节第六节调强适形放射治疗适形放射治疗的物理原理治疗方案的优化调强的方式与实现适形放疗对设备的要求调强治疗的治疗保证与质量控制图像引导放疗的实现方式第三节近距离放疗的物理量、单位制和剂量计算1.放射性2.指数衰变规律衰变常数半衰期平均寿命放第五章第一节第二节X(γ)射线立体定向治疗X(γ)射线立体定向治疗的实现方式X(γ)射线立体定向治疗的剂量学特点第三节第四节第六章第一节第二节第三节第四节第五节X(γ)射线立体定向治疗的质量保证和质量控制治疗方案优化和立体定向适形放射治疗放射治疗的治疗保证与质量控制执行 QA 的必要性靶区剂量的确定和对剂量准确性的要求放射治疗过程及其对剂量准确性的影响物理技术方面 QAQA 组织及内容2. 哪些形式的 DNA 损伤可以修复,哪些不能修复第二节辐射所致的细胞死亡1.增殖性死亡的概念2. 辐射所致细胞死亡的机制第三节细胞存活曲线1.克隆源性细胞的概念2.细胞放射存活曲线数学模型及参数值的生物学意义(Do 、Dq 、N;α、β)第三篇临床放射生物学第一章概述第一节临床放射生物学在放射治疗中的地位和作用1.放射生物学在放射治疗中的作用2.放射生物学在未来放射治疗发展中的重要性第二节放射生物学发展的里程碑事件1.百余年来哪些事件对放射生物学发展具有重要意义第二章电离辐射对生物体的作用第一节辐射生物作用的时间标尺1.物理作用阶段的主要特点2 化学反应阶段的主要特点3.生物效应阶段的主要特点第二节电离辐射的直接作用和间接作用1.直接作用和间接作用的概念2.简述 X 射线对生物体间接作用的过程第三节射线质与相对生物效应1.LET 的概念2.相对生物效应的概念第三章电离辐射的细胞效应第一节辐射诱导的 DNA 损伤及修复1.辐射诱导的 DNA 损伤有几种主要形式第四节细胞周期时相及放射敏感性1. 细胞周期时相与放射敏感性的关系2 细胞周期时相效应的临床意义第四章肿瘤的放射生物学概念第一节肿瘤的增殖动力学1.肿瘤的细胞动力层次2.影响肿瘤生长速度的因素第二节肿瘤的剂量效应关系1.肿瘤控制概率的概念2.剂量效应曲线的形状、数学模型及意义3. 从在体实验肿瘤的实验研究中得到哪些有临床实用价值的重要概念第五章正常组织及器官的放射反应第一节正常组织的结构组分1. 正常组织结构组分及反应模式2.早、晚反应组织对分次剂量及总治疗时间的反应有何不同第二节早期和晚期放射反应的发生机制1. 早期放射反应的发生机制2. 晚期放射反应的发生机制第三节正常组织器官的体积效应1. 正常组织器官耐受性的概念32. 正常组织体积效应的常用数学模型及局限性第四节正常组织和器官的放射损伤1. 不同正常组织放射损伤及耐受量(特别是:肺、小肠、肾、脊髓、角膜、晶体、骨等)2.涎腺放射损伤的生物学特点3.肝、肾、膀胱放射损伤的生物学特点第五节再次照射正常组织的耐受性1. 了解正常组织再次照射耐受性问题的复杂性及一些主要动物实验结果2.哪些因素影响正常组织再次照射的耐受性第六章分次放射治疗的生物学基础第一节分次放射治疗的生物学因素1.细胞放射损伤的修复亚致死损伤修复 Repair of SLD潜在致死损伤修复 Repair of PLD2.周期内细胞的再分布3.氧效应及再氧合 Reoxygenation4.再群体化 Repopulation第二节临床放射治疗中非常规分割治疗研究1.设计非常规分割治疗方案应遵循哪些生物学基本原则2. 了解超分割、加速分割及大分割的定义及主要生物学原理第三节剂量率效应1.剂量率效应的机制2.剂量率效应的临床意义近距离放射治疗生物学剂量的等效换算第四节肿瘤放射治疗中生物剂量等效换算的数学模型1. “生物剂量”的概念2. 了解放射治疗中生物剂量等效换算的常用数学模型及局限性((特别是线性二次方程(Linear-quadratic formula, LQ)第五节三维适形调强放射治疗的生物学问题1.延长照射时间会对生物效应产生哪些影响2.低剂量高敏感性的概念及临床意义第七章肿瘤放射治疗个体化的生物学基础研究1.细胞放射敏感性的分析方法第八章肿瘤分子放射生物学1.细胞周期调控的分子机制2.分子靶向治疗的研究方向及进展第四篇热疗1.热疗合并放射治疗的生物学基础及原理2.影响热、放疗疗效的因素3.热疗的并发症4.常见肿瘤热疗加放射治疗的疗效第五篇头颈部肿瘤第一章口腔癌1.口腔的解剖2.口腔癌的可能病因3.常见口腔癌的临床特点4.口腔癌的常见病理类型5.口腔癌的 UICC 分期6.口腔癌的临床处理原则(治疗方式的选择和适应证) 7.口腔癌的放射治疗(放射源的选择、不同部位口腔癌的照射野的设计、剂量、放疗副反应的预防及处理) 8.口腔癌综合治疗的适应证第二章口咽癌1.口咽的四个解剖分区2.口咽癌的常见淋巴结转移部位3.口咽癌临床检查包括的内容4.口咽癌术前、术后放疗的优点5.口咽癌的治疗原则6.口咽癌的放射治疗(包括靶区范围、照射剂量、改变分割的照射技术)第三章下咽癌1.下咽的三个解剖分区2.下咽癌淋巴结转移部位的特点3.不同部位起源的下咽癌的生物学行为特点4.下咽癌的治疗原则6.下咽癌的放射治疗技术第四章喉癌第一节概述1.喉的三个解剖分区2.喉淋巴引流的特点3.喉癌诊断所包括的内容4.喉癌的治疗原则5.喉癌术前、术后放疗及单纯放疗的指征6.放、化疗综合治疗方案在喉癌治疗中的作用7.喉癌的放射治疗技术及预后影响因素8.喉癌放射治疗并发症第二节声门癌1. T1,T2 期声门癌的放射治疗2. T3,T4 期声门癌的放射治疗第三节声门上癌1.治疗原则2.放射治疗第四节声门下癌第五章鼻腔及鼻窦癌1.鼻腔及鼻窦癌的临床特点2.鼻腔及鼻窦癌的病理类型和淋巴结转移规律3.鼻腔及鼻窦癌的诊断方法4.鼻腔及鼻窦癌放射治疗及综合治疗原则(适应证) 5.常用照射野的设计、照射剂量、放疗副反应的预防及处理6.影响鼻腔及鼻窦癌的预后因素第六章鼻咽癌1.鼻咽癌的解剖与淋巴引流2.鼻咽癌的病理分类及特点3.临床分期(包括 UICC 与福州分期)4.鼻咽癌的临床表现(三大体征、七大症状)及前、后组颅神经受损的临床表现;常见颅神经受损征侯群5.鼻咽癌的诊断(包括临床与影像学)6.鼻咽癌的放射治疗(常用照射野,照射剂量,放射治疗反应及常见并发症)7.鼻咽癌的高剂量率后装治疗 (适应证及与外照射联用原则)8.根治性放疗后鼻咽和/或颈淋巴结残存或复发的治疗9.鼻咽癌化、放疗的应用及原则10.鼻咽癌立体定向放射治疗的应用原则11.鼻咽癌外科手术治疗的原则12.鼻咽癌三维适形或调强适形放疗的应用第七章甲状腺癌1.甲状腺癌的病理类型及生物学行为2.甲状腺癌诊断所包括的内容3.甲状腺癌的治疗原则4.甲状腺癌的放射治疗技术5.甲状腺癌的预后因素第八章涎腺肿瘤1.涎腺的大体解剖2.涎腺肿瘤的病理特点3.涎腺肿瘤的治疗原则第九原发不明颈部淋巴结转移章癌1.原发不明颈部淋巴结转移癌的临床处理原则2.原发不明颈部淋巴结转移癌的临床分期3. 治疗手段选择原则、并发症和疗效及预后4.放射治疗涎腺肿瘤的原则7.下咽癌的预后影响因素5.下咽癌的放射治疗指征5第十章 神经内分泌肿瘤 1. 嗅神经母细胞瘤治疗原则 2. 甲状腺髓样癌治疗原则 3. 头颈部小细胞癌治疗原则第十一章 中耳外耳道肿瘤1. 病因、解剖及生理功能 1. 诊断、组织学类型2. 治疗、预后及影响预后的因素3. 并发症及其处理第六篇 胸部肿瘤第一章 食管癌 1.简介2.肿瘤的浸润和转移方式及转移比 例3.临床症状 ,相关检查及诊断 4. 1997 年 UICC 食管癌的分期 5. 食管癌治疗原则(1) 体外照射:②设野方式,定位方法, 照射剂量和分割次数 ③影响放射治疗效果的因素(2)腔内放射治疗①术前放射治疗③术后放射治疗:放射治疗的范围和治疗的效果 6.放射治疗副反应的处理 : (1)全身反应(2)放射性食管和气管反应 7.放射治疗中的注意事项 (1)食管穿孔 (2)食管梗阻(3)放射治疗后复发的处理第二章 肺癌1.肺的解剖及淋巴引流2.肺癌的病理分型及肿瘤的蔓延、转移和播散 (1) WHO 肺癌的组织学分类 (1999) (2) WHO 肺癌 TNM 临床分期(1997) (3)小细胞肺癌临床分期(4)局部浸润、淋巴结转移、远地转移规律 3.肺癌的诊断(临床、组织学) (1)症状、体征、副肿瘤综合征(2) 影像检查: X 线平片 、CT 、MRI 、PET 、超声波检查 (3)纤维导光镜检查:气管、纵隔、胸腔镜 (4)小细胞肺癌骨髓检查 (5)痰中脱落细胞检查(6) 经皮或 CT 、超声波引导下针吸穿刺活检 4.肺癌的鉴别诊断(良性疾病、其他肿瘤) 5. 肺癌的治疗原则(手术、放射治疗、化疗 ) (1)非小细胞肺癌 (2) 小细胞肺癌 6.肺癌的放射治疗原则 (1)适应证(根治、姑息)(2) 放射治疗技术(照射野、分割、剂量) (3)肺尖癌放射治疗原则(照射野、分割、剂量) (4)小细胞肺癌放射治疗原则(胸部照射野、分割、剂 量、脑预防照射) 7. 肺癌的综合治疗原则8.肺癌放射治疗的主要并发症(早、晚期反应、放射性 肺损伤的预防和处理) 9.肺癌放射治疗的进展 (1)超分割、大分割照射 (2)适形和调强照射 (3) 粒子线照射 (4)放化疗同时进行第三章 纵隔肿瘤1.纵隔的解剖和常用分区方法2.胸腺瘤的解剖和病理及分类(大体与镜下 )3. 胸腺瘤的诊断(临床表现,胸腺瘤的 X 片 、CT 或 MRI 的特点)4.胸腺瘤的分期(Masaoka 修订分期)②术前化疗+放射治疗/化疗 ①适应证和禁忌症 ,(3)综合治疗 :5.胸腺瘤的治疗原则6 .胸腺瘤放射治疗原则(放疗的适应证、放疗技术、设野及放疗剂量)7.伴随疾病——重症肌无力的诊断及处理8 .原发纵隔生殖细胞瘤的特点及治疗原则(畸胎瘤、恶性纵隔生殖细胞瘤 )第四章原发气管癌的放射治疗1.原发气管癌的放射治疗第五章肺的放射性损伤1.病理生理2.靶细胞和细胞因子3.化疗药物与肺损伤4.放射性肺炎相关的临床因素和生物学因素5.临床表现6.放射性肺炎的预防和治疗第六章恶性胸膜间皮瘤1.发病情况、病因、诊断2.治疗原则和预后第七篇淋巴系统肿瘤第一章霍奇金病1.霍奇金病的临床特点2.霍奇金病的定义和淋巴结转移规律3.霍奇金病的病理分类和免疫学4.临床分期原则(Ann Arbor 分期和 Cotswolds 分期)5.临床分期中 B 组症状定义、淋巴结区域定义和大肿块/大纵隔定义6.分期检查和病理活检7.霍奇金病的治疗原则8.早期霍奇金病的预后分组及综合治疗原则9.早期霍奇金病的放射治疗(1)放射治疗适应证(2)受累野和扩大野(全淋巴结照射、次全淋巴结照射、斗蓬野、锄形野、盆腔野)的定义和照射剂量(3)放疗毒副作用及并发症(4)放疗的疗效和预后因素10.晚期 HD 的治疗原则(1)化疗方案和周期(2)放射治疗在晚 HD 的作用期11.晚期 HD 的预后因素12. HD 临床研究证据和类型13. HD 复发或进展后的治疗原则14.儿童 HD 的治疗原则第二、三、四章非霍奇金淋巴瘤(Non-Hodgkin’s lymphoma) (NHL)1.恶性淋巴瘤在我国具有哪些特点2.霍奇金病与非霍奇金淋巴瘤的临床区别3.世界卫生组织(WHO 1997)新的病理分类,掌握周围B 细胞与周围 T 细胞病理亚型的非霍奇金淋巴瘤 (NHL) 4. WHO (1997)对非霍奇金淋巴瘤增加了哪些亚型及其临床特点5. B 与 T 细胞非霍奇金淋巴瘤不同期别的播散途径6. B 与 T 细胞非霍奇金淋巴瘤 (NHL)的综合治疗序贯7. NK/T 非霍奇金淋巴瘤侵及鼻腔Ⅰ、Ⅱ期放射治疗技术及其预后8.非霍奇金淋巴瘤常用放射治疗技术及照射野的设计如:结内型:局部扩大野全颈切线野颈腋野盆腔野颈纵隔野与腹股沟野结外型:凸字野面颈联合野三阶段全腹腔野全脑全脊髓野低剂量全身照射野骨髓移植前的高剂量全身照射与全身电子束照射野。

知识创造未来

电子直线加速器

电子直线加速器是一种用于加速电子的装置。

它主要由电

子枪、直线加速管和磁铁系统组成。

首先,电子枪产生电子束。

电子枪通常由热阴极和阳极组成。

热阴极会加热并释放电子,而阳极则会加速和聚焦电

子束。

然后,电子束进入直线加速管。

直线加速管是一个真空室,内部布置有一系列加速电极。

这些电极会施加电场,加速

电子束。

电子束在经过每个加速电极时,会逐渐增加速度。

最后,磁铁系统用于使电子束保持直线运动。

磁铁会产生

磁场,使电子束发生偏转。

通过适当调整磁场强度和方向,并与电场相配合,电子束可以保持直线运动。

电子直线加速器常用于科研、医疗和工业应用。

例如,它

可以用于产生高能电子束,用于放射治疗和癌症治疗。

同时,它也可以用于实现高能物理实验,研究物质的结构和

性质。

1。