林海音作品_林海音散文与小说

- 格式:docx

- 大小:11.51 KB

- 文档页数:2

![[Word]林海音自传体小说:《城南旧事》](https://uimg.taocdn.com/8cad5611590216fc700abb68a98271fe910eaf09.webp)

[Word]林海音自传体小说:《城南旧事》林海音自传体小说:《城南旧事》2013年2月21日zhy发表评论8463人阅读《城南旧事》是中国著名女作家林海音创作的回忆记事小说。

林海音以其六岁到十三岁的童年生活为背景,创作了这部自传体短篇小说集《城南旧事》,并于1960年初版。

作品透过英子童稚的双眼,观看着大人世界里的悲欢离合、喜怒哀乐。

书中那淡淡的哀愁与沉沉的相思,感染了一代又一代读者,使这部文学作品大获成功并经久不衰。

以《城南旧事》改编而成的同名电影获得了“中国电影金鸡奖”等多项大奖,成为了中国当代电影中的经典作品。

《城南旧事》的作者林海音原籍在台湾苗栗县头份镇,原名林含英,小名英子,于1918年出生于日本大阪,3岁时随父母返回台湾,5岁来到北京,住在城南一座四合院里。

林海音在北平度过了她的童年时光和青春岁月,在北平送走了自己英年早逝的父亲,在北平嫁为人妻。

直到1948年,林海音带着妈妈、孩子和丈夫何凡举家返回台湾。

林海音对自己成长的北京古城具有很深的感情,于是创作出了经典代表作《城南旧事》,以纪念自己童年的似水流年。

在二十世纪二十年代的北平城南的一座四合院里,住着英子温暖和睦的一家。

林海音以温婉的文笔、超逸的风格,从天真善良的英子的角度描写出了古城北京形形色色的人和事,道尽了人世间复杂的情感,展现了旧北京的社会风貌。

看着大人们的美好愿望总是与社会现实存在着巨大的反差,英子童真弱小的心灵也越发显得孱弱。

《城南旧事》字里行间都缠绕着悲剧色彩,让文章显得丰富厚重,令人触目,发人深省。

充满自然、怀旧基调的《城南旧事》曾被评为亚洲周刊“二十世纪中文小说一百强”,是《百年百部中国儿童文学经典书系》之一。

文中那淡淡的忧伤、浓浓的诗意,让一代又一代人深受感染。

《城南旧事》通过看似狭小的故事描写,反映了当时北京的整个历史面貌,有着极强的社会意义,不愧是林海音独步文坛多年的经典文学作品。

“长亭外,古道边,芳草碧连天。

《冬阳·童年·骆驼队》作者林海音简介林海音原先叫含英,最早叫英子。

台湾人,生于日本。

英子五岁时妈妈抱着她,与爸爸一道漂泊到北平。

爸爸英年早逝。

25年后(1948年)英子与夫君何凡扶着妈妈,携着、背着、抱着三个孩子,又折回台湾。

何凡是北师大毕业,国学功底深厚,在一家报社谋了一个饭碗。

林海音则为家所累,不得不围着锅台唱锅碗瓢勺叮当曲。

她不是一位懈怠的女性,不久便重操旧业,笔耕墨耨,写些介绍台湾的风物人情短文给报刊,旋即,她又戏剧性地与何凡同事,到《国语日报》当编辑。

岁月终究将把林海音磨练成一位“多栖动物”:作家、编辑和出版人。

作家的林海音,不隶属“著述等身”一类。

她的小说、散文和童话作品统共不过300万字吧。

她的处女作《冬青树》,是一部专写家庭琐事的散文集。

当时,有人认为她尽写身边琐事,有点小家子气。

丈夫何凡不以为然,为其作序。

他说:结识林海音是他生命中最大的收获,林海音为他生了四个儿女是她的最大成就,林海音以文债抵了儿女债。

他认为,女作家写家庭生活,是顺理成章的事,“家齐而后治国”。

何凡于幽默中为太太护“短”。

自1957年起,林海音陆续写回忆童年的小说,《惠安馆》、《我们看海去》和《爸爸的花儿落了》等五个短篇。

故事各自独立,但在时空、人物、叙述风格上连贯,组成了系列。

高阳评论林海音的小说“不仅故事感人,她的文笔令人击节赞叹:细致而不伤于纤巧,幽微而不伤于晦涩,委婉而不伤于庸弱。

对于气氛的渲染,更是她的拿手好戏。

”1960年冠《城南旧事》为书名结集出版,并未引起社会关注。

20年后,被大陆引进,拍成电影,一夜誉满天下。

《城南旧事》曾在47个国家放映,获过多项国际大奖。

若干年后,林海音到大陆访问,在公众场合见到导演吴贻弓时说:“我向您鞠躬,因为你使我的名字在大陆变得家喻户晓,所以我得向您脱帽三鞠躬!”并真的弯腰致意。

林海音是由编辑起步而“发迹”的作家。

作家,对她来说是“业余”,编辑却是终身。

林海音简介及主要作品_著名作家_文化名人篇一:林海音作者简介《爸爸的花儿落了》是《城南旧事》中的最后一章。

林海音,女,中国台湾现代著名女作家。

原名:林含英。

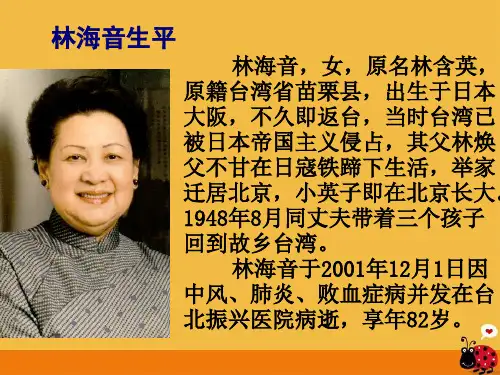

中文名林海音爸爸的花儿落了外文名无类别《城南旧事》中的最后一章作者林海音目录1作者简介2工作作者简介编辑(1918—2001)林海音,原名林含英,小名英子,祖籍台湾省苗栗县,1918年出生于日本大阪。

1921年随父母回到台湾;1923年又随全家迁居北京,并在北京城南定居下来。

一直到1948年才同丈夫、孩子一同回到故乡台湾。

父母曾东渡日本经商。

林海音于1918年3月18日出生于日本大阪,不久即返台,当时台湾已被日本帝国主义侵占,她的父亲不甘在日寇铁蹄下生活,举家迁居北京,林海音即在北京长大。

她曾先后就读于北京城南厂甸小学、北京新闻专科学校,毕业后任《世界日报》记者,不久与报社同事夏承楹结婚。

在北京,她完成了从学生到新闻记者、从少女到为人妻母的转变,北京是她文学之路的起点。

因此她的作品中具有浓厚的老北京味儿。

林海音的创作非常丰富,她将北京的生活点滴写成《城南旧事》一书,深得读者喜爱,被译成多种语言。

1948年8月同丈夫带着三个孩子回到故乡台湾,工作编辑任《国语日报》编辑。

1953年主编《联合报》副刊,开始文艺创作,并兼任《文星》杂志编辑和世界新闻学校教员,1967年创办《纯文学杂志》,以后又经营纯文学出版社。

她在台湾仍以办报、办刊、写作、出版为主,联络了大批在台的文化界人士,提携了大量台湾的文学青年,出版了众多文学名作,被称为台湾文学“祖母级的人物”。

林海音的创作是丰厚的。

迄今为止,已出版十八本书。

散文集《窗》(与何凡合作)《两地》《做客美国》《芸窗夜读》《剪影话文坛》《一家之主》《家住书坊边》,散文小说合集《冬青树》;短篇小说集《烛心》《婚姻的故事》《城南旧事》《绿藻与咸蛋》;长篇小说《春风》《晓云》《孟珠的旅程》;广播剧集《薇薇的周记》《林海音自选集》《林海音童话集》;编选《中国近代作家与作品》,此外,还有许多学评论、散文等,散见于台湾报刊。

1、林海音,《窃读记》的作者,原名林含英,小名英子,原籍台湾省,小英子在北京长大。

她的作品的故事背景多发生在北京,作者通过这些故事背景的描写,给我们描绘出一幅幅古城北京的风俗画和风景画,从中流露出作者对昔日生活的眷恋和缅怀,以及热爱国家民族的思想情感。

林海音的作品有:散文集《窗》,短篇小说集《城南旧事》;长篇小说《春风》、广播剧集《林海音自选集》、《林海音童话集》。

2、季羡林作品《小苗与大树的对话》,文学翻译家、学者。

生于1911年,山东临清人。

1930年就读清华大学西语系,毕业后在济南任中学教员。

1935年留学德国哥廷根大学,学习梵文等古代语文。

1941年获哲学博士学位,并留在该校从事印度语言及佛典研究工作。

1946年回国,任北京大学东方语言文学系教授兼系主任。

建国后曾任北京大学副校长、中国社会科学院和北京大学下属的南亚、东南亚研究所所长。

长期致力于印度语言、文学及历史的研究和翻译工作。

著有《印度简史》、《1857-1859年印度民族起义》、《印度古代语言论集》,译有《沙恭达罗》、《五卷书》、《优哩婆湿》等,还曾在《人民日报》、《光明日报》、《人民文学》等报刊上发表多篇散文。

3、叶文玲《我的“长生果”》作者,女作家。

处女作《我和雪梅》,短篇小说《心香》名闻遐迩。

她恪守“美是文学的生命”的宗旨,孜孜于真善美的追求,同时致力于散文创作,收获颇丰。

至今已有36本作品集及一部8卷本文集出版;是中国当代文坛极为勤奋很有影响的作家,其作品曾获多种奖项。

代表作有长篇小说《无梦谷》、长篇历史小说《秋瑾》、传记文学《敦煌守护神──常书鸿》;散文集有《不了情》、《枕上诗篇》、《叶文玲品味文集》等多种。

其作品曾获海内外多种奖项──全国优秀短篇小说奖;纽约国际文化艺术中心所颁的“中国文学创作杰出成就奖”;浙江省人民政府所颁的“鲁迅文艺奖──突出成就奖”及数十种省部级奖项等。

现为中国作家协会主席团委员,浙江省作家协会主席,浙江省文联副主席。

林海音散文:我的“小脚儿娘”老九霞的鞋盒里,住着我心爱的“小脚儿娘”,正在静静的等着她的游伴——李莲芳的“小脚儿娘”。

夏日午后,院子里的榆树上,唧鸟儿(蝉)拉长了一声声“唧——唧——”的长鸣。

虽然声音很响亮,但是因为单调,并不吵人,反而是妈妈带着小弟弟、小妹妹在这有韵律声音中,安然地睡着午觉。

只有我一个人,在兴奋地等着李莲芳的到来——我们要玩小脚儿娘。

一放暑假,我就又做了几个新的小脚儿娘。

一根洋火棍,几块小小的碎花布做成的小脚儿娘,不知道为什么给我那么大的快乐。

老九霞的鞋企,是小脚儿娘的家;鞋盒里的隔间、家具,也都是我用丹凤牌的洋火金堆隔成的。

如果是床,上面就有我自己做的枕和被;如果是桌子,上面也有我剪的一块白布钩了花边的桌巾。

总之,这个小脚儿娘的家,一切都是照我的理想和兴趣,最要紧的,这是以我艺术的眼光做成的。

最让人兴奋的是,中午吃饭的时候,我准备了一个用厚纸折成的菜盘,放在坐凳我屁股旁边。

等爸爸一吃完饭放下筷子离开饭桌时,我的菜盘就上了桌。

我挟了炒豆芽儿、肉丝炒榨菜、白切肉等等,装满一盒子。

当然,宋妈会在旁边瞪着我。

不管那些了,牙签也带上几根,好当筷子用。

李莲芳抱着她的鞋盒来了。

我们在阴凉的北屋套间里,展开了我们两家的来往。

掀开了两个鞋盒,各拿出自己的小脚儿娘来。

我用手捏着只有一条裤管脚和露出鞋尖的小脚儿娘,哆哆哆地走向李莲芳的鞋盒去,然后就是开门、让座。

喝茶、吃东西、聊闹天儿。

事实上,这一切都是我俩在说话。

在喝茶、在吃中午留下来的菜。

说的都是大人说的话,趣味无穷。

因为在这一时刻,我们变成了家庭主妇,一个家的主妇,可以主动、可以发挥,最重要的是不受制于大人。

林海音经典散文林海音的经典散文有:

•《爸爸的花儿落了》

•《放风筝散文》

•《亲情散文》

•《分享的快乐散文》

•《找回童年散文》

•《温暖的阳光散文》

•《寻找春天散文》

•《描写小草的散文》

•《面朝大海散文》

•《清明踏青散文》

•《夕阳散文》

•《描写春天的散文》

•《写樱花的散文》

•《我小时候的春节》

•《元宵节散文》

•《感恩老师散文》

•《关于梅花的散文》

•《写梅花傲雪的散文》

•《关于写春节的散文》

•《2018新年寄语散文》

•《关于母爱的散文》

•《关于青春的散文》

•《清明节优美散文》

•《新年散文:年滋味》•《新年散文:话说春节》•《新年散文:年猪》

•《新年散文:岁月钩沉之过年》•《新年散文:过年感怀》•《关于冬天的散文》

•《写秋天的散文(五篇)》•《圣诞节散文:圣诞之拓片》•《圣诞节散文:平安夜》。

林海英955年出版的第一部散文集明1955年,林海音出版了自己的第一本散文集《冬青树》。

这是一部专门写家庭琐事的散文集,当时有人嘲笑她的书小家子气,丈夫第一时间站出来为她争辩:女作家写家庭生活顺理成章,家齐而后治国,他还亲自为妻子的书写了序。

1960年,林海音将她之前陆续写的五个短篇故事集结成册,冠名《城南旧事》出版,这部书,因20年后大陆拍的同名电影而名噪一时。

《林海音儿童文学精选集(彩绘版):冬青树》是林海音的首本短篇小说文集,收录了《冬青树》《阿太婆的故事》《教子无方》《妈妈说,不行》《三只丑小鸭》《书桌》等篇目,主要是作者针对家庭、伦理、婚姻、儿教等有感而发的作品。

《冬青树》是1995年由台北的重光文艺出版社所出版,林海音本人的创作丰收期,在20世纪50年代后期,总共写了四部长篇小说:《晓云》、《城南旧事》、《春风》、《孟珠的旅程》。

还有三本短篇小说集:《绿藻与咸蛋》、《婚姻的故事》、《烛芯》,产量十分可观,但是林海音的散文集作品相对来说并不多,《冬青树》是最主要的。

作者简介:林海音(1918-2001),女小说家。

原名含英。

台湾苗栗人,生于日本大阪。

5岁随父母回国,定居北京。

大学毕业后任北平《世界日报》记者。

1948年到台湾,任《国语日报》编辑。

1953年主编《联合报》副刊。

1967年创办和主编《纯文学》月刊。

主要作品有小说集《城南旧事》,散文集《冬青树》。

她的作品洋溢着浓郁的乡愁,具有典雅柔美的风格。

林海音的作品

林海音是当今著名的中国文学家和诗人,主要作品集中在现代饮食文学的领域,同时也有现实主义文学作品。

他的作品以深刻的人性命题和诗意的艺术语言引起人们的共鸣,得到广泛的认可和喜爱。

林海音的作品包括短篇小说《当清淡变味》、散文随笔《雪恋》、长篇小说《寻找最初的海洋》以及象征文学《日落》等。

其中,《当清淡变味》以一个老年人和他家乡人们及他们长期困境为背景,记录了他们曾经的青春梦想和痛苦的记忆,把常见的社会问题放在人们的信仰的背景下,努力揭示了民间的生活真实写照。

林海音的散文随笔《雪恋》以情人们的伤痛以及雪花的飘荡为主题,表达了对异地恋情的坚实而深沉而深情的思念,把情感上的痛苦和深切的思绪表达得淋漓尽致。

林海音的长篇小说《寻找最初的海洋》荣获第二届中国文学奖,以一个中国海运历史大全为背景,叙述了一个海员家庭对中国复杂的历史和地理的追寻,以及他们此去经年的故事。

书中把精神文化、历史与家庭的纠葛描绘得栩栩如生,揭示了中华民族的兴起和沉沦。

林海音的象征文学《日落》记录了一个老人对社会的控诉和哀叹,也是对年轻人心中最后的遗憾和痛苦,像是痛苦中孕育出了更多深刻的思考。

书中勾勒出了当代社会中繁华、枯萎、寂寞、失落和无奈的叹息,勾勒出了社会的悲情。

林海音的作品无论是文学手法、人物塑造还是文学意蕴,都有着深厚的文化内涵和情感抒发,他诚挚的言辞、准确的文字描写和独特

的文学风格让他的作品更加生动、更加深入人心,令人赞叹不已。

林海音的作品有着令人难以置信的思想力量和激情,他所更多的作品激发了读者们深思自身行为和社会义务,他的作品更是在现代文学史上占据了重要的地位,为探索中国读者和作家的思想提供了宝贵的财富。

《爸爸的花儿落了》(林海音)原文阅读《爸爸的花儿落了》是一篇林海音的小说,选自《城南旧事》,小说的背景是1923年到1929年间的北平。

《城南旧事》营造了一个浓郁的京味气氛,它所描述的北京城乡习俗、杂粮面食制作、民间谚语传说、土语方言以及胡同街坊里的趣闻轶事,都活现了一个老北京的面貌。

《爸爸的花儿落了》就是《城南旧事》的最后一章。

新建的大礼堂里,坐满了人;我们毕业生坐在前八排,我又是坐在最前一排的中间位子上。

我的襟上有一朵粉红色的夹竹桃,是临来时妈妈从院子里摘下来给我别上的,她说:“夹竹桃是你爸爸种的,戴着它,就像爸爸看见你上台时一样!”爸爸病倒了,他住在医院里不能来。

昨天我去看爸爸,他的喉咙肿胀着,声音是低哑的。

我告诉爸,行毕业典礼的时候,我代表全体同学领毕业证书,并且致谢词。

我问爸,能不能起来,参加我的毕业典礼?六年前他参加了我们学校的那次欢送毕业同学同乐会时,曾经要我好好用功,六年后也代表同学领毕业证书和致谢词。

今天,“六年后”到了,我真的被选做这件事。

爸爸哑着嗓子,拉起我的手笑笑说:“我怎么能够去?”但是我说:“爸爸,你不去,我很害怕。

你在台底下,我上台说话就不发慌了。

”“英子,不要怕,无论什么困难的事,只要硬着头皮去做,就闯过去了。

”“那么爸爸不也可以硬着头皮从床上起来到我们学校去吗?”爸爸看着我,摇摇头,不说话了。

他把脸转向墙那边,举起他的手,看那上面的指甲。

然后,他又转过脸来叮嘱我:“明天要早起,收拾好就到学校去,这是你在小学的最后一天了,可不能迟到!”“我知道,爸爸。

”“没有爸爸,你更要自己管自己,并且管弟弟和妹妹,你已经大了,是不是?”“是。

”我虽然这么答应了,但是觉得爸爸讲的话很使我不舒服,自从六年前的那一次,我何曾再迟到过?当我在一年级的时候,就有早晨赖在床上不起床的毛病。

每天早晨醒来,看到阳光照到玻璃窗上了,我的心里就是一阵愁:已经这么晚了,等起来,洗脸,扎辫子,换制服,再到学校去,准又是一进教室被罚站在门边。

林海音与其散文阅读理解题及答案读书时代,我们肯定读过林海音作家的,林海音与其散文有什么特点呢?下面由小编为你带来关于林海音与其散文阅读答案,希望对你有帮助!林海音与其散文阅读材料林海音(1920xx年- 20xx年12月1日),原名林含英,小名英子,祖籍广东蕉岭,生于日本大阪,作家。

提出了“纯文学”的概念,提携了大量中国台湾的文学青年。

一生创作了多篇长篇小说和短篇小说集,产量十分可观。

其中小说《城南旧事》(1960年)最为著名。

她所创立的纯文学出版社(1968-1995)堪称中国第一个文学专业出版社,曾出版了许多脍炙人口的好书。

林海音从写散文开始她的创作生涯。

她的散文充满乡恋、哲理、亲情,浸润着人们的心。

那北京风貌、中国台湾民情、异国景物,以及天伦之乐、同乡之亲、师生之谊,读书心得,偶闻杂感,都令人兴起缕缕情思。

而最令人感动的是:大多文字都流露出作者对祖国母亲的挚爱,对第二故乡北京的怀念。

“我漫写北平,是为了我多么想念她,写一写我对那地方的情感,情感发泄在格子上,苦思的心情就会好些。

”(<陈谷子·烂芝麻》)她把满腔思恋,倾诉于对昔日亲朋好友的怀念中,表现在北京特有的名胜古迹、风土人情、市场变化的描绘上。

至于北京的四季美景,在作者笔下,展现的是一幅幅彩色鲜明的图画:明媚的春,欢乐的夏,红叶满山的秋,鹅毛大雪的冬。

“这一切,在这里何处去寻呢?像今夜细雨滴答,更增我苦恋北平!”(《苦念北平》)。

作者的绵绵情思,真是“诉不尽,理还乱”!此外对天安门、故宫、景山公园、天桥、地坛等地的深情描绘,都洒下了作者相思的泪。

因为“那里我住得太久了,像树生根一样。

”人同树,没有根是无法生存的。

这也是她虽然长住中国台湾,但她这个人,她的作品却“有浓厚的北平味儿”“甚至比北平人还北平”的原因。

她自然也爱她的故乡中国台湾。

那里到处可见的相思树,香花,台北的温泉,狮子山的美景,妈祖生日的热烈气氛……都再现在她的篇章中,倾注着她的温情。

《林海音简介》林海音简介林海音简介由整理并分享,欢迎老师同学们阅读。

如果对你有帮助,请继续支持,并提出您的宝贵建议,会尽最大的努力给大家收集最好最实用的文章!林海音(1918年-2001年),林海音,出生于日本大阪,台湾苗栗县头份镇人,祖籍广东蕉岭,作家。

曾担任世界日报实习记者,主持《联合报》副刊10年。

一生创作了多篇长篇小说和短篇小说集,产量十分可观。

其中小说《城南旧事》(1960年)最为著名。

她所创立的纯文学出版社(1968-1995)堪称中国第一个文学专业出版社,曾出版了许多脍炙人口的好书。

林海音,1918年出生于日本大阪绢笠町回生医院,父林焕文,台湾苗栗县头份镇人,祖籍广东蕉岭;母林黄爱珍,台湾板桥人。

1921年随着父母迁居北京,林海音的童年在古城北京度过,这里的一物一景深深的络印在她的心上,成为她台湾之外的另一个精神上的故乡。

著名代表作《城南旧事》正是林海音以其温婉的文笔所书写出属于她北京童年的似水年华。

林海音的成长岁月与大半20世纪50年代作家相同,都经过旧时代的交替五四新文化运动的熏陶。

16岁考入北平新闻专科学校,在学期间一边读书一边当实习记者,19岁毕业即任世界日报记者、编辑,主跑妇女新闻。

而林海音也因为工作之故,认识了一生的伴侣夏承楹。

两人于1939年5月13日在北平协和医院礼堂结婚,为当时北平文化界盛事。

婚后住进夏家永光寺街的大家庭。

1948年三十岁回到台湾,并开始发表文学创作。

1953年受聘于《联合报》副刊,她担任联副主编(1953-1963)时期,以敏锐的文学触感发掘相当多的人才,且重视台湾本土的作家,如林怀民、黄春明、郑清文、钟理和等。

除外,并且鼓励日据时代停笔的老作家,例如杨逵、钟肇政、文心、陈火泉、施翠峰等再出发,是推动台湾文学的重要推手。

林海音本人的创作丰收期,在20世纪50年代后期,总共写了四部长篇小说:《晓云》《城南旧事》《春风》《孟珠的旅程》,和三本短篇小说集:《绿藻与咸蛋》《婚姻的故事》《烛芯》,产量十分可观。

城南旧事-林海音回忆记事小说《城南旧事》是著名女作家林海音的以其七岁到十三岁的生活为背景的一部自传体短篇小说集,初版1960年。

全书透过英子童稚的双眼,观看大人世界的喜怒哀乐、悲欢离合,淡淡的哀愁与沉沉的相思,感染了一代又一代读者,可视作她的代表作。

导演吴贻弓根据小说改编的同名电影也获得了巨大成功,还获得了“中国电影金鸡奖”等多项大奖,感动了一代人。

内容简介夏天过去,秋天过去,冬天又来了,骆驼队又来了,但是童年却一去不还。

冬阳底下学骆驼咀嚼的傻事,我也不会再做了。

可是我是多么想念童年住在北京城南时的那些景色和人物啊!我对自己说,把它们写下来吧,就这样,我写了一本《城南旧事》。

(选自《城南旧事》序言)它描写二十世纪二十年代,北京城南一座四合院里,住着英子温暖和睦的一家。

《城南旧事》曾被评选为亚洲周刊“二十世纪中文小说一百强”。

它满含着怀旧的基调,将其自身包含的多层次的情绪色彩,以一种自然的、不着痕迹的手段精细地表现出来。

二十年代末,六岁的小姑娘林英子住在北京城南的一条小胡同里。

经常痴立在胡同口寻找女儿的“疯”女人秀贞,是英子结交的第一个朋友。

秀贞曾与一个大学生暗中相爱,后来大学生回了老家,再也没回来。

秀贞生下的女儿小桂子又被家人扔到城根下,生死不明。

英子对她非常同情。

英子得知小伙伴妞儿的身世很像小桂子,又发现她脖颈后的青记,急忙带她去找秀贞。

秀贞与离散六年的女儿相认后,立刻带妞儿去找寻爸爸,不料被火车压死。

后英子一家迁居新帘子胡同。

英子又在附近的荒园中认识了一个厚嘴唇的年轻人。

他为了供给弟弟上学,不得不去偷东西。

英子觉得他很善良,但又分不清他是好人还是坏人。

不久,英子在荒草地上捡到一个小铜佛,被警察局暗探发现,带巡警来抓走了这个年轻人,这件事使英子非常难过。

后来,被赶出家门的兰姨娘来到英子家,英子发现爸爸对兰姨娘的味道不对,英子很伤心,想了一个办法,把兰姨娘介绍给德先叔,使他们俩相爱,最后他们一起乘马车走了,爸爸很难过。