生理学--感觉器官的功能

- 格式:ppt

- 大小:1.42 MB

- 文档页数:15

2024年生理学第7版感觉器官的功能学习教案一、教学内容本节课选自《生理学》2024年第7版,第四章“感觉器官的功能”,具体包括第1012节,详细内容为:视觉器官的结构与功能、听觉器官的生理机制以及嗅觉、味觉和皮肤感觉的基本原理。

二、教学目标1. 理解视觉、听觉、嗅觉、味觉和皮肤感觉的基本原理。

2. 掌握视觉器官和听觉器官的结构与功能。

3. 能够分析感觉器官在人体中的作用及其相互关系。

三、教学难点与重点重点:视觉、听觉器官的结构与功能。

难点:感觉器官之间的相互关系及作用原理。

四、教具与学具准备1. 教具:眼球结构模型、耳朵结构模型、PPT课件。

2. 学具:显微镜、听觉测试仪、视觉测试图。

五、教学过程1. 导入:通过展示视觉、听觉、嗅觉、味觉和皮肤感觉的实例,引发学生对感觉器官功能的思考。

2. 新课导入:介绍本节课的教学目标、内容和方法。

3. 理论讲解:a. 视觉器官的结构与功能b. 听觉器官的生理机制c. 嗅觉、味觉和皮肤感觉的基本原理4. 实践操作:a. 学生分组使用显微镜观察眼球、耳朵结构模型b. 学生进行听觉、视觉测试,分析测试结果5. 例题讲解:讲解与感觉器官功能相关的典型例题,指导学生解题方法。

6. 随堂练习:布置与教学内容相关的练习题,检验学生学习效果。

六、板书设计1. 感觉器官的功能a. 视觉器官b. 听觉器官c. 嗅觉、味觉和皮肤感觉2. 结构与功能3. 感觉器官的相互关系七、作业设计1. 作业题目:a. 简述视觉、听觉器官的结构与功能。

b. 分析嗅觉、味觉和皮肤感觉的原理。

c. 结合实际,举例说明感觉器官在生活中的应用。

2. 答案:a. 视觉器官:眼球结构,包括角膜、瞳孔、晶状体、视网膜等,功能为接收光线,转化为神经信号,传递给大脑。

b. 听觉器官:耳朵结构,包括外耳、中耳、内耳,功能为接收声波,转化为神经信号,传递给大脑。

c. 嗅觉、味觉和皮肤感觉:分别通过嗅觉细胞、味蕾和皮肤感受器接收气味、味道和触觉等刺激,转化为神经信号,传递给大脑。

第九章感觉器官的功能人体主要的感觉有视觉、听觉、嗅觉、味觉、躯体感觉(包括皮肤感觉与深部感觉)和内脏感觉等。

第一节感受器和感觉器官的一般生理一、感受器、感觉器官的定义和分类感受器是指分布在体表或组织内部的专门感受机体内、外环境变化的结构或装置。

感受细胞连同它们的附属结构,构成各种复杂的感觉器官。

感觉器官有眼、耳、前庭、嗅上皮、味蕾等器官,都分布在头部,称为特殊感觉器官。

二、感受器的一般生理特性(一)感受器的适宜刺激与特异敏感性各种感受器只对一定性质的刺激高度敏感,这种特性称为特异敏感性。

每种感受器都有一定的适宜刺激。

适宜刺激必须具有一定的刺激强度才能引起感觉。

引起某种感觉所需要的最小刺激强度称为感觉阈。

(二)感受器的换能作用和感受器电位各种感受器把作用于它们各种形式的刺激的能量转换为传入神经的动作电位,这种能量转换过程称为感受器的换能作用。

受刺激时,在感受器细胞或感觉神经末梢引起相应的电位变化,前者称为感受器电位,后者称为启动电位或发生器电位。

感受器电位和发生器电位是一种过渡性慢电位,具有局部兴奋的特征。

当它引发传入神经纤维产生动作电位时,才标志着这一感受器或感觉器官功能的完成。

(三)感受器的编码功能感受器把外界刺激转换成神经动作电位时,不仅仅是发生了能量形式的转换,更重要的是把刺激所包含的环境变化的各种信息也转移到了动作电位的序列之中,这就是感受器的编码功能。

感觉的性质决定于传入冲动所到达的高级中枢的部位。

(四)感受器的适应当刺激作用于感受器时,虽然刺激继续存在,但由其所诱发的传入神经纤维上的冲动频率逐渐下降,这一现象称为感受器的适应。

适应是所有感受器的一个功能特点,分为快适应感受器和慢适应感受器。

第二节视觉器官人脑所获得的关于周围环境的信息中,大约95%以上来自视觉。

引起视觉的外周感觉器官是眼,它由含有感光细胞的视网膜和作为附属结构的折光系统等部分组成。

人眼的适宜刺激是波长为370-740nm的电磁波。

感觉器官的功能教学教案一、教学内容本节课选自《人体生理学》第四章第三节,主题为“感觉器官的功能”。

详细内容包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉五大感官的功能、结构基础和作用机制。

通过对本章内容的学习,使学生了解并掌握人体感觉器官的基本知识。

二、教学目标1. 知识目标:使学生了解并掌握五大感觉器官的功能、结构基础和作用机制。

2. 能力目标:培养学生观察、分析、解决问题的能力,提高学生的实验操作技能。

3. 情感目标:激发学生对人体生理学的兴趣,增强学生的探索精神。

三、教学难点与重点重点:五大感觉器官的功能、结构基础和作用机制。

难点:感觉器官的作用机制及相互之间的关系。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体设备、挂图、模型、实验器材等。

2. 学具:笔记本、笔、实验报告等。

五、教学过程1. 导入:通过展示一组关于感觉器官的图片,引发学生对本节课的兴趣。

2. 新课导入:介绍五大感觉器官,引导学生了解其功能、结构基础。

3. 例题讲解:讲解视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉的作用机制,结合实际例子进行分析。

4. 随堂练习:发放练习题,让学生当堂完成,巩固所学知识。

5. 实践操作:组织学生进行实验,观察感觉器官的作用过程。

7. 课堂反馈:了解学生对本节课的掌握情况,及时解答疑问。

六、板书设计1. 感觉器官的功能2. 内容:视觉:结构基础、作用机制听觉:结构基础、作用机制嗅觉:结构基础、作用机制味觉:结构基础、作用机制触觉:结构基础、作用机制七、作业设计1. 作业题目:描述视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉的作用机制。

分析感觉器官在生活中的应用。

2. 答案:八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课的教学效果、学生的掌握情况、教学方法等。

2. 拓展延伸:引导学生了解感觉器官的发育和训练,提高学生的生理素养。

重点和难点解析1. 教学难点与重点的确定。

2. 教具与学具的准备。

3. 教学过程中的实践操作环节。

4. 板书设计的内容布局。

5. 作业设计的题目及答案。

1.感受器(sensory receptor)感受器是指分布在体表或各种组织内部的专门感受机体内、外环境变化的特殊结构或装置。

2.感觉器官(sense organs)感觉器官是由一些在结构和功能上都高度分化的感受细胞和它们的附属结构组成的器官。

3.感受器的适宜刺激(adequate stimulus of receptor)每一种感受器只对一种特定形式的能量剌激最为敏感,感受阈值最低,这种刺激称为该感受器的适宜刺激。

4.感受器的换能作用(sensory transduction)每种感受器都可看做是一种特殊的生物换能器,其功能是把作用于它们的那种特定形式的剌激能量转换为神经信号,再进一步转换成以电能形式表现的传入神经纤维上的动作电位,这种转换称为感受器的换能作用。

5.感受器电位(receptor potential)当刺激作用于感受器时,在引起传入神经发生动作电位之前,首先在感受器或感觉神经末梢出现一过渡性的局部电变化,称为感受器电位或发生器电位。

6.感觉编码(sensory coding)感受器受到刺激时,经换能作用转变为动作电位后,不仅仅是发生了能量形式的转换,而且把剌激所包含的环境变化的信息,也转移到了动作电位的序列之中,这种作用称为编码作用。

7.感受器的适应现象(adaptation of receptor)当某一恒定强度的刺激作用于感受器时,虽然刺激仍在持续作用,但其感觉传入神经纤维上的脉冲频率随刺激作用时间的延长而下降,这一现象称为感受器的适应现象。

8.视敏度(visual acuity)视敏度又称视力,是指眼对物体形态的精细辨别能力,是判断视网膜中央凹视锥细胞功能的指标。

以能够识别两点的最小距离为衡量标准。

9.近点(near point of vision)使眼作充分的调节后,所能看清眼前物体的最近距离或限度称为近点。

10.远点(far point of vision)眼处于静息(即非调节)状态下,能形成清晰视觉的眼前物体的最远距离称为远点。

生理学第7版感觉器官的功能学习教案一、教学内容本节课我们将学习《生理学》第7版中关于感觉器官的功能。

具体章节为第11章“感觉器官”,内容涵盖视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉的基本原理和功能。

二、教学目标1. 理解并掌握各种感觉器官的基本结构和功能。

2. 掌握感觉器官的信息传递和处理过程。

3. 能够分析并解释生活中与感觉器官相关的问题。

三、教学难点与重点教学难点:感觉器官的信息传递和处理过程。

教学重点:各种感觉器官的基本结构和功能。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT、实物模型、显微镜。

2. 学具:笔记本、彩笔。

五、教学过程1. 导入:利用PPT展示生活中与感觉器官相关的图片,引导学生思考感觉器官在我们日常生活中的重要性。

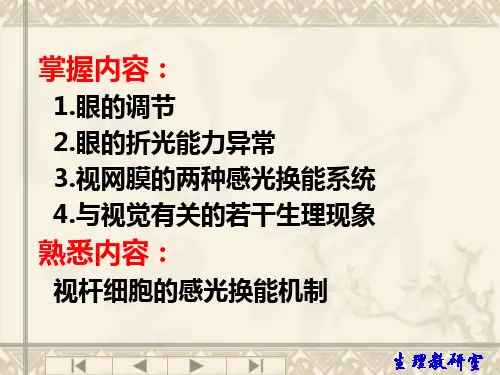

2. 知识讲解:(1)视觉:介绍眼睛的结构和功能,讲解视觉的形成过程。

(2)听觉:介绍耳朵的结构和功能,讲解听觉的形成过程。

(3)嗅觉、味觉和触觉:简要介绍其基本原理和功能。

3. 例题讲解:结合教材中的例题,讲解感觉器官的功能及其在日常生活中的应用。

4. 随堂练习:出示与感觉器官相关的练习题,让学生独立完成,巩固所学知识。

六、板书设计1. 感觉器官的功能视觉:眼睛的结构和功能、视觉形成过程听觉:耳朵的结构和功能、听觉形成过程嗅觉、味觉和触觉:基本原理和功能2. 例题讲解3. 随堂练习七、作业设计1. 作业题目:(1)简述眼睛的结构和功能。

(2)阐述听觉的形成过程。

(3)结合生活实例,说明感觉器官在日常生活中的作用。

2. 答案:(1)眼睛的结构包括角膜、瞳孔、晶状体、视网膜等,其主要功能是感受光线,形成视觉。

(2)听觉的形成过程:声波经过外耳道传到鼓膜,鼓膜振动引起听骨链的运动,进而使耳蜗内的液体振动,刺激毛细胞产生神经冲动,沿听神经传入大脑。

(3)示例:在驾驶过程中,视觉、听觉、触觉等感觉器官共同作用,使我们能够准确地判断路况、车速等,确保行车安全。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课通过讲解和练习,学生对感觉器官的功能有了更深入的了解。

医学基础知识: 生理学重点知识问答总结-感觉器官的功能我们通过知识问答的形式总结生理学重点知识, 今天我们先学习生理学之感觉器官的功能, 具体内容如下:1.简述感受器的一般生理特性。

解答:感受器的一般生理特性有:①适宜刺激,一种感受器通常只对某种特定形式的能量变化最敏感;②换能作用, 感受器能把作用于它们的各种形式的刺激能量最后转换为传入神经的动作电位;③编码功能, 感受器把外界刺激转换成神经动作电位时, 不仅发生了能量形式的转换, 更重要的是把刺激所包含的环境变化的信息也转移到动作电位的序列中;④适应现象, 某一恒定强度的刺激持续作用于感受器时, 感觉传入神经纤维上的动作电位频率逐渐下降。

2.试述视近物时(6m以内), 眼的调节过程。

解答:①晶状体变凸:视近物时, 由于物体发出的光线呈辐射状, 通过折光系统后, 成像于视网膜之后, 物像模糊, 反射性引起睫状体环形肌收缩, 悬韧带松弛, 晶状体由于自身的弹性向前方和后方凸出, 折光能力增大, 使近物的辐散光线聚焦在视网膜上;②瞳孔缩小:视近物时, 反射性引起瞳孔缩小, 以减少入眼的光线量以及折光系统的球面像差和色像差, 使视网膜成像更为清晰;③双眼会聚:视近物时, 反射性引起两眼内直肌收缩, 两眼球内收及视轴向鼻侧集拢, 可使物体成像于两侧视网膜的对称点上, 避免复视。

3.中耳具有增压减幅效应, 这一过程是如何实现的?解答:中耳增压减幅效应主要与以下两个因素有关:①由于鼓膜面积和卵圆窗膜的面积的差别造成的。

鼓膜实际振动面积约55mm2, 而卵圆窗膜的面积只有3.2mm2, 二者之比是17.2:1。

如果听骨链传递时总压力不变, 则作用于卵圆窗膜上的压强将增大17.2倍;②由于听骨链杠杆原理造成的。

听骨链杠杆长臂和短臂之比约为1.3:1, 于是短臂一侧的压力将增大为原来的1.3倍。

这样, 整个中耳传递过程的增压效应为17.2 1.3=22.4倍。

医学基础知识:生理学名词解释-感觉器官的功能我们对医学基础知识里生理学各章节涉及到的重要名词解释进行整理,今天我们总结感觉器官的功能这一章节的名词解释,具体内容如下:感受器:分布于体表或组织内部的一些专门感受机体内、外环境变化的结构或装置。

感觉器官:由感受细胞连同它们的附属结构组成的复杂器官。

感受器的编码作用:感受器在把外界刺激转换为动作电位时,把刺激所包含的环境变化的信息转移到动作电位的序列之中,称为感受器的编码作用。

感受器的换能作用:感受器能把作用于它们的各种形式的刺激转变成传入神经纤维上的动作电位,这种作用称为换能作用。

感受器的适宜刺激:一种感受器通常只对某种特定形式的能量变化最敏感,这种形式的刺激就称为该感受器的适宜刺激。

近点:眼所能看清物体的最近距离,称为近点。

感受器的适应现象:当某一恒定强度的刺激持续作用于一个感受器时,感觉神经纤维上动作电位的频率会逐渐降低,这一现象称为感受器的适应。

近视:多数由于眼球前后径过长(轴性近视)或折光系统的折光能力过强(屈光性近视),致使远处平行光线聚焦在视网膜的前方,以致视网膜上物像模糊,视远物不清,其近点比正常人近。

远视:由于眼球前后径过短(轴性远视)或折光系统的折光能力太弱(屈光性远视),致使远处平行光线聚焦在视网膜的后方,以致视网膜上物像模糊。

患者看远物时就需使用自己的调节能力,其近点比正常人远,视近物能力下降,称为远视。

暗适应:人长时间处于光亮环境中而突然进入暗处时,最初看不见任何物体,经过一段时间后,逐渐恢复了暗处的视力,这种现象称为暗适应。

明适应:人长时间处于暗处而突然进入明亮处时,最初感到一片耀眼的光亮,也不能看清物体,稍待片刻后才能恢复视觉,这种现象称为明适应。

听阈:人耳能感受的振动频率中每一种频率都有一个刚好能引起听觉的最小振动强度,称为听阈。

感觉生理学感觉器官的结构和功能感觉是人类认知世界的一种重要方式,感觉器官在此过程中扮演着关键的角色。

本文将探讨感觉生理学中感觉器官的结构和功能。

一、视觉感觉器官视觉是人类最主要的感觉方式之一,视觉感觉器官是眼睛。

眼睛包括角膜、瞳孔、晶状体等结构,其主要功能是接收光线并转化为电信号,传送至大脑的视觉皮层进行解读。

视觉感觉器官的结构和功能的正常发挥,使人们能够感知颜色、形状、运动以及深度等视觉信息。

二、听觉感觉器官听觉是感知声音的能力,听觉感觉器官是耳朵。

耳朵由外耳、中耳和内耳组成。

外耳负责接收和聚集声音,中耳通过鼓膜和骨头传导声音,内耳则将声音转化为电信号,传送至大脑的听觉皮层进行解读。

听觉感觉器官的结构和功能的正常发挥,使人们能够感知声音的音调、音量和方向。

三、触觉感觉器官触觉是感知物体接触或压力的能力,触觉感觉器官主要是皮肤。

皮肤包含多种感受器,包括热感受器、冷感受器、压力感受器等。

触觉感觉器官的结构和功能的正常发挥,使人们能够感受到物体的温度、质地和压力等。

四、嗅觉感觉器官嗅觉是感知气味的能力,嗅觉感觉器官是鼻子。

鼻子内部覆盖着嗅觉感受器,能够感知气味分子。

嗅觉感觉器官的结构和功能的正常发挥,使人们能够辨别不同的气味,包括花香、食物气味等。

五、味觉感觉器官味觉是感知味道的能力,味觉感觉器官主要是舌头。

舌头上分布着味蕾,味蕾能够感知酸、甜、苦、咸等不同的味道。

味觉感觉器官的结构和功能的正常发挥,使人们能够区分不同的食物味道。

六、其他感觉器官除了以上提到的主要感觉器官外,人体还具有其他感觉器官。

例如,内耳中的前庭器官能够感知重力和加速度,帮助我们维持平衡。

另外,身体的深部感受器也能够感知肌肉的伸展和关节的位置,称为本体感觉。

综上所述,感觉生理学中的感觉器官各自具备不同的结构和功能,通过感受外界刺激,并将其转化为电信号,最终传送至大脑,被解读为我们所熟悉的感觉。

这些感觉器官的正常工作保证了我们对世界的准确感知和适应能力。

感觉器官的功能教案一、教学内容本节课选自《人体生理学》第四章第一节,详细内容主要涉及感觉器官的定义、功能及其在人体中的重要作用。

重点探讨视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉五大感觉器官的构成、工作原理及相互间的联系。

二、教学目标1. 让学生了解并掌握五大感觉器官的基本功能及其在人体中的作用。

2. 培养学生运用所学知识解释生活中有关感觉现象的能力。

3. 激发学生对人体生理学的兴趣,提高学生的科学素养。

三、教学难点与重点教学难点:感觉器官的工作原理及其相互联系。

教学重点:五大感觉器官的基本功能及其在人体中的作用。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT、眼球模型、耳朵模型、鼻子模型、舌头模型、手指模型。

2. 学具:笔记本、教材、笔。

五、教学过程1. 导入:通过展示生活中的感觉现象,引发学生对感觉器官的好奇心和思考。

教师活动:展示一组图片,包括美丽的风景、美味的食物等,让学生观察并思考这些感觉是如何产生的。

2. 新课导入:教师活动:简要介绍本节课的教学目标和内容,引导学生关注五大感觉器官。

3. 教学内容讲解:(1)视觉器官教师活动:讲解眼球的构造、视觉形成过程及其功能。

(2)听觉器官教师活动:讲解耳朵的构造、听觉形成过程及其功能。

(3)嗅觉器官教师活动:讲解鼻子的构造、嗅觉形成过程及其功能。

(4)味觉器官教师活动:讲解舌头的构造、味觉形成过程及其功能。

(5)触觉器官教师活动:讲解皮肤的构造、触觉形成过程及其功能。

4. 随堂练习:教师活动:针对每个感觉器官的功能,设计相关练习题,检验学生的掌握情况。

六、板书设计1. 感觉器官的功能视觉:眼球、视觉形成过程听觉:耳朵、听觉形成过程嗅觉:鼻子、嗅觉形成过程味觉:舌头、味觉形成过程触觉:皮肤、触觉形成过程2. 感觉器官的联系与作用七、作业设计1. 作业题目:(1)简述视觉器官的构造及功能。

(2)解释嗅觉形成的过程及其在生活中的应用。

(3)分析触觉在人体中的作用。

2. 答案:(1)视觉器官主要由眼球、视神经等组成,具有感受光刺激、传递视觉信息的功能。