名词解释(人文地理学)

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:3

1、人文地理学通常分为自然地理学、人文地理学,或自然地理学、人文地理学、经济地理学。

2、人文地理学以地球表面人类各种社会经济活动为研究对象。

3、人文地理学研究三大主题:一是人地关系传统。

人文地理学研究人文现象空间特征与人类活动赖以生存的地理环境之间的关系。

二是区域研究传统。

人文地理学是从地域的观点去研究人文现象的区域差异、区域分布、区域特征以及其形成过程、发展规律和演变趋向。

三是空间分析传统。

人文地理学:研究地表各种人文事象的地域分布、空间组合、人文事象与地理环境的相互关系,并且预测其发展变化规律的科学。

4、人文地理学的学科特性:社会性、区域性、综合性。

5、埃拉托色尼首创了“地理学”一名词。

洪堡、李特尔近代地理学开山大师。

哈特向是区域学派的代表人物,他主张区域地理学是地理学的核心,施吕特尔是景观学派的创始人。

6、我国最早的地理学著作是禹贡,成书于公元前500年。

我国近代地理学的先驱者,首推张相文和竺可桢,他们于1909年创立了中国地学会,创办了最早的地理杂志--地学杂志。

7、著名地理学家胡焕庸在《中国人口之分布》一文中提出了自黑龙江的黑河市到云南腾冲为止的我国人口地理分界线。

8、人文地理学研究的五大主题:文化区、文化扩散、文化生态学、文化景观、文化整合。

9、文化区是指某种文化特征或具有文化特征的人的群体在空间上的分布。

文化区大体上可以分为形式文化区、功能文化区和乡土文化区三种类型。

10、形式文化区:指某种文化现象,或某些具有相互联系的文化现象在空间分布上具有集中的核心区与模糊的边界的文化区。

11、功能文化区:指在非自然状态下形成的,而是以该文化特征受政治、经济或社会某种功能影响,其内部彼此之间有一种相互联系从而确定其分布区范围的文化区。

12、乡土文化区:居住于某一地区的居民的思想感情上有一种共同的区域自我意识。

13、文化扩散分为扩展扩散和迁移扩散。

扩展扩散可以分为三种类型:接触扩散、等级扩散和刺激扩散。

地理学名词解释(全)1. 地理学 (Geography): 研究地球表面的自然和人文现象的学科。

主要关注地球的物理特征、自然环境、人类活动和其相互关系。

2. 自然地理学 (Physical Geography): 研究地球的自然现象和过程,包括地形、气候、土壤、水文循环、生态系统等。

3. 人文地理学 (Human Geography): 研究人类活动及其与地理环境的相互关系,包括人口、城市、经济、文化等方面。

4. 地球 (Earth): 人们生活的行星,它的物理特征包括大小、形状、地壳、地幔、地核等。

5. 大气层 (Atmosphere): 环绕地球的气体层,包括各种气候和气象现象发生的空间。

6. 地形 (Topography): 描述土地表面的形状和地貌特征,如山脉、平原、山谷等。

7. 气候(Climate): 特定地区长期的天气模式,包括温度、降水、季节变化等。

8. 生态系统 (Ecosystem): 由生物群落和环境相互作用形成的系统,包括生物多样性和能量流动等。

9. 水文循环 (Hydrological cycle): 描述水在地球上不断循环的过程,包括蒸发、降水、地表径流、蓄水等。

10. 全球变暖 (Global warming): 地球温度升高的现象,主要由人类活动引起的温室气体排放导致。

11. 大陆漂移 (Continental drift): 大陆在地球表面移动和变化的理论,由阿尔弗雷德·魏格纳提出。

12. 磁极 (Magnetic pole): 地球内部磁场较强的区域,南磁极和北磁极。

13. 地质 (Geology): 研究地球的物质组成、结构、历史和过程的学科。

14. 生物地理学 (Biogeography): 研究物种分布及其与地理环境和历史的关系。

15. 城市化 (Urbanization): 人口不断向城市迁移和集中的现象。

16. 土壤侵蚀 (Soil erosion): 土壤被水、风或人类活动侵蚀的过程,对农业和环境有害。

知识经济是以知识为基础的经济,是以智力资源的占有、配置,以科学技术为主的知识的生产、分配和消费为最重要因素的经济,是以无形资产投入为主、以知识决策为到向的经济。

人口是指生活在一定时间、一定地域、一定生产方式下,具有一定数量和质量的人组成的社会群体。

人口分布是指人口在某一特定时间内于一定地理空间的集散状态,或叫人口的空间形式。

人口密度是指单位面积土地上拥有的人口数量。

人口经济密度是指某一地区达到一定经济水平时所拥有的人口数。

比较密度是指单位农业用地面积上的人口数人口素质又称人口质量,是人口总体所具有的认识世界和改造世界的条件和能力,主要包括人口的身体素质,文化科学素质和思想道德素质。

人口的身体素质是指身体的健康水平和大脑机能状况,包括人们的身体发育的健全程度,体质的强弱,生命的长短,智力的完好与否,耐力的持久状况,心理素质等生理和心理的健康状况。

人口的科学文化素质是指人口的文化知识,科学技术水平、生产经验和劳动技能、经济管理才能等。

人口的思想道德素质是指人们的思想意识状况,其中主要包括人口观、道德观、传统习惯、精神面貌、心理状态、纪律和法制观念等。

人口结构是指在人口整体中,具有不同自然的、社会经济的、地域特征(或标志)的人口之间的比例关系,既各特征的人口数在人口总数中的百分比,也称人口构成。

包括自然结构(年龄、性别、种族结构),社会经济结构(民族、产业与职业、文化教育、宗教结构),地域结构(城乡结构以及政区或自然区结构)。

人口年龄结构是指在一个地区总人口中不同年龄人口的比例关系;反映了过去人口发展的历史,涉及地区劳动人口的比例及其未来变动趋势,影响到未来社会、经济和人口的发展。

年轻型预示着未来人口增长压力大,将以数量扩张式发展,又称扩张型。

老年型表明人口增长后续乏力,将以数量收缩形式变动,又叫收缩型。

成年型各个年龄组人口分布均匀,呈稳定状态,又叫稳定型。

人口移动其含义十分广泛,凡是为了某种原因从一个地方移到另外一个地方的活动行为,不论其移动时间的长短,移动距离的远近,移动方式是集体还是个人,移动动机是被迫还是自愿,移动者返回原地与否,都称之为移动。

《人文地理学》常考20个名词解释总结1.人文地理学:人文地理学是研究人类活动与地理环境相互关系的学科。

它不仅探讨地理环境对人类文化、经济和社会发展的影响,还关注人类活动如何塑造和改变地理环境。

人文地理学涉及文化地理学、经济地理学、政治地理学等多个分支,旨在全面理解人与环境的互动关系。

2.文化景观:文化景观是指在特定地理环境下,由人类活动所塑造和影响的自然景观与人文元素的综合体。

它不仅包括建筑物、道路、农田等有形文化元素,还涵盖了风俗习惯、宗教信仰等无形文化特征。

文化景观反映了人类与自然环境的相互关系,是人类历史与文化的重要载体。

3.文化区:文化区是指具有相似文化特征的地域范围。

这些特征可能包括语言、宗教、风俗习惯、建筑风格等。

文化区的形成往往受到地理环境、历史背景和社会经济条件等多种因素的影响。

通过划分文化区,可以更好地理解和比较不同地区的文化差异。

4.地理环境决定论:地理环境决定论是一种认为地理环境对人类社会发展起决定性作用的理论。

它主张地理环境,特别是自然条件,如气候、土壤和资源等,对人类的生活方式、经济发展和文化特征具有决定性影响。

然而,这一理论也受到了批判,因为它忽视了人类的主观能动性和社会文化因素的作用。

5.文化扩散:文化扩散是指文化特征从一个地区传播到另一个地区的过程。

这种扩散可以通过贸易、迁移、文化交流等方式实现。

文化扩散不仅促进了不同地区之间的文化交流与融合,还推动了文化的创新和发展。

根据扩散方式和速度的不同,文化扩散可分为扩展扩散和迁移扩散等类型。

— 1 —6.人口地理学:人口地理学是研究人口分布、人口构成、人口变动及其与地理环境关系的学科。

它关注人口的空间分布特征、人口密度、人口迁移等问题,以及这些问题与自然环境、社会经济条件的关系。

人口地理学对于制定人口政策、城市规划等具有重要意义。

7.迁移流:迁移流是指人口在不同地区之间的流动现象。

它受到经济、社会、文化等多种因素的影响,如就业机会、教育资源、生活环境等。

一、名词解释:1.人文地理学:人文地理学是以研究人地关系的地域系统为核心,研究地表人文现象的分布演变和传播及空间结构的形成过程、特点并预测其发展变化的科学。

2.人地关系:人地关系是人们对人类地理关系的一种简称,是人类社会及其活动的自然环境之间的关系,是一种不以人的意志转移的客观现象。

3.人地关系地域系统:是由地理环境和人类活动两个各不相同,但又相互联系的子系统交错构成的复杂开放的巨系统,其内部有一定结构和功能机制。

4.人地系统中的人:是指在一定生产方式下,在一定区域空间从事生产活动和社会活动的人,即社会的人。

5.人地系统中的地:是指在空间上存在地域差异的地理环境(一是指与人类活动具有密切关系的自然诸要素有规律结合的自然规律,包括作为生产资料和劳动对象的各种自然条件的总和)二是指在人类作用下已改变了的或在其影响力之下的地理环境,即经济文化等人为环境或称文化环境、社会环境。

6.生态农业:生态农业是在以环境与经济协调发展的思想下、以生态学理论为依据,因地制宜的规划、组织和从事农业生产。

7.工业:从自然界中取得物质资源和原料,并把他们在工厂中生产成产品的工作和过程。

8.人口:是指生活在一定时间,一定地域,一定数量和质量的人所组成的群体。

9.人口素质:人口素质又称人口质量,是人口总体所具有的认识世界和改造世界的条件和能力。

10.人口结构:人口结构是指在人口整体中,具有不同自然的、社会经济的、地域特征(或标志)的人口之间的比例关系,及特征人口数在总人口数中所占的百分比,也称人口构成。

11.人口移动:人口在地理空间上的改变统称人口移动。

12.聚落:是指人类的各种居住场所,在地图上常被称作居民点,聚落不仅是房屋的集合体,还包括与居民地直接相关的其他生活设施和生产设施。

《人文地理学》名词解释第1章绪论1.地理学:地理学是研究地球表层地理环境的结构、分布及其变化的规律性以及人地关系的学科。

2.人文地理学:是研究地球表层人类活动或人与地理环境相互关系所形成的现象分布和变化规律的科学。

3.人文地理学的研究对象:人文地理学是关于人类活动的空间差异(包括不同国家、不同地区、不同社会制度、不同思想意识)和空间组织以及人类与地理环境之间关系的学科。

人文地理学研究的三大主题:一是人地关系的传统;二是区域研究的传统;三是空间分析的传统。

4.人文地理的学科特征:社会性、区域性、综合性。

5. 拉采尔:(1844-1904)德国地理学家,他被认为是人文地理学的创始人,一方面他为人生地理学或人类地理学的比较系统的研究提供了指道路线。

另一方面,他被认为是地理环境决定论的思想引入者。

6.赫特纳:(1859-1941)德国地理学家,是区域学派的代表人物。

他主张地理学应着重于空间分布的研究,区域地理学是地理学的核心,地理学研究的区域应是人类与环境相互作用的结果,所有自然界中与人类活动相互影响的一切要素,与自然环境相互联系的人文现象都是区域的特征。

7.施吕特尔:(1872-19520德国地理学家,是景观学派的创始人,他认为,地理学者应首先着眼于地球表面可以通过感官觉察到的事物,着眼于这种感觉—景观的整体。

8.白兰士:(1845-1918)法国地理学家,反对拉采尔的环境决定论思想,认为除环境的直接影响外,还有其它因素在起作用,强调人类对外界环境的适应不是被动的,而是主动的。

9.麦金德:(1861-1947)英国地理学家,他把地理学说成是探索人及其自然环境的相互作用的一门学科,提出了“大陆腹地说”。

麦金德第一个将全球作为整体来探讨世界政治活动的规律性,开创了政治地理学的先河。

10.现代人文地理学的基本特征:(1)理论与哲学方法论的多元化。

(2)研究方法的不断革新。

(3)研究内容和方向的社会化、生态化和应用化趋向。

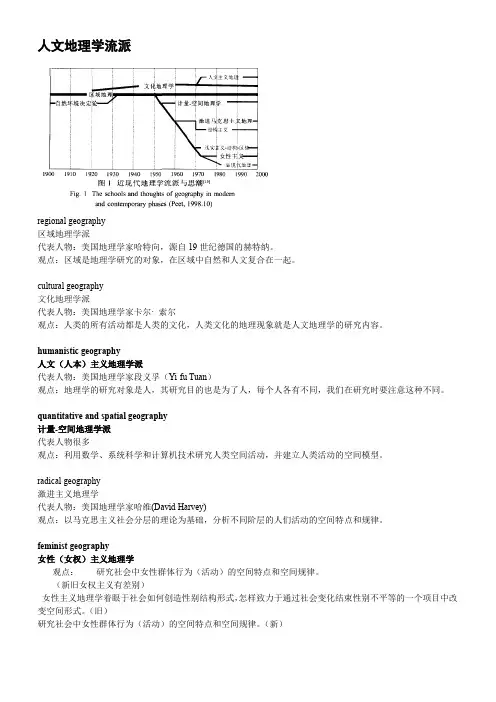

人文地理学流派regional geography区域地理学派代表人物:美国地理学家哈特向,源自19世纪德国的赫特纳。

观点:区域是地理学研究的对象,在区域中自然和人文复合在一起。

cultural geography文化地理学派代表人物:美国地理学家卡尔· 索尔观点:人类的所有活动都是人类的文化,人类文化的地理现象就是人文地理学的研究内容。

humanistic geography人文(人本)主义地理学派代表人物:美国地理学家段义孚(Yi-fu Tuan)观点:地理学的研究对象是人,其研究目的也是为了人,每个人各有不同,我们在研究时要注意这种不同。

quantitative and spatial geography计量-空间地理学派代表人物很多观点:利用数学、系统科学和计算机技术研究人类空间活动,并建立人类活动的空间模型。

radical geography激进主义地理学代表人物:美国地理学家哈维(David Harvey)观点:以马克思主义社会分层的理论为基础,分析不同阶层的人们活动的空间特点和规律。

feminist geography女性(女权)主义地理学观点:研究社会中女性群体行为(活动)的空间特点和空间规律。

(新旧女权主义有差别)女性主义地理学着眼于社会如何创造性别结构形式,怎样致力于通过社会变化结束性别不平等的一个项目中改变空间形式。

(旧)研究社会中女性群体行为(活动)的空间特点和空间规律。

(新)后现代地理学post-modernism geography代表人物:索哈(E. Soja)观点:反对传统的、规范的、普适的地理规律研究。

研究的方法论经验主义地理学实证主义地理学注意两点:1)实证主义不是举实例2)实证主义与经验主义的主要区别在于不是对经验的归纳或对理论的演绎,而是在经验基础上大胆假设、小心求证结构主义地理学表层结构(空间现象结构)——多样的深层结构(文化内具有共通性)——不变的人文主义地理学观点:地理学的研究对象是人,其研究目的也是为了人,每个人各有不同,我们在研究时要注意这种不同。

名词解释人文地理人文地理,是地理学的一个重要分支,其研究的对象是人类在地理环境中的活动与影响。

人文地理的研究范围十分广泛,从城市发展、社会文化到经济活动等方面都有所涉及。

本文将对人文地理的概念、意义以及相关内容进行阐述。

一、人文地理的概念人文地理是一门综合性学科,它关注人类与地理环境的相互作用及其对地貌、地理分布以及地理特征的影响。

人文地理主要研究与人类活动相关的地理现象,探究人类文化、历史、社会等方面的地理特征。

它通过对地理数据的收集、整理和分析,帮助人们更好地理解人类在地球上的分布、迁移和发展。

二、人文地理的意义1. 了解人类活动空间分布:人文地理研究可以揭示人类在地理环境中的分布规律及其变化趋势,有助于了解人口分布、城市化进程、环境变化等问题。

2. 探索地域文化差异:不同地理环境形成了不同的地域文化,人文地理的研究可以揭示地域文化的形成原因、演变过程和内在联系,促进不同文化间的理解与交流。

3. 优化空间规划布局:人文地理研究可以用于空间规划与布局,帮助合理利用地理资源、完善城市建设,实现可持续发展。

4. 促进社会科学跨学科研究:人文地理作为地理学的一个分支,与社会学、文化学、经济学等多个学科有着密切的联系,促进了社会科学跨学科的研究与交流。

三、人文地理的相关内容1. 城市与乡村:研究城市与乡村的空间分布、发展过程、历史演变以及城乡关系等问题,揭示城市与乡村在人类活动中的不同角色与价值。

2. 文化地理:研究不同地理环境下的文化特征、文化传承、文化传播与交流,探究地理环境对文化形态与文化习俗的影响。

3. 社会地理:研究社会行为的地理模式、社会组织的空间结构,分析人类活动对地理空间的影响。

4. 经济地理:研究经济活动在地理环境中的分布、格局以及对地理环境的影响,探讨经济全球化和区域发展的问题。

5. 人口地理:研究人口数量、分布、迁移与人口特征的空间分异规律,分析人口变迁对地理环境和社会发展的影响。

人文地理名词解释人文地理学:是研究地球表层人类活动或人与地理环境相互关系所形成的现象分布和变化规律的科学。

其分支学科主要有人口地理学,聚落地理学,文化地理学,社会地理学,政治地理学,行为地理学,旅游地理学,军事地理学,广义的人文地理学包括经济地理学,狭义的人文地理学不包括经济地理学。

/文化区:是指某种文化特征或具有文化特征的人的群体在空间上的分布。

文化区大体可以分出三类,即形式文化区、功能文化区和乡土文化区。

/形式文化区:是指某种文化现象,或某些具有相互联系的文化现象在空间分布上具有集中的核心区与模糊的边界的文化区。

其特征是,它具有一个文化特征表现典型的核心区、文化特征相对一致而又逐渐弱化的外围区及边界较为模糊的过渡带。

这种文化区是该文化现象在自然状态下,不受外部的某种作用而形成的。

功能文化区:功能文化区在形成上与形式文化区不同。

它不是在自然状态下形成的,而是该文化特征受政治、经济或社会某种功能影响,其内部彼此之间有一种相互联系从而确定其分布区范围的文化区。

功能文化区因其中心位置及边界的界限确切,中心的功能性作用,区内的功能联系而与形式文化区具有显著差异。

乡土文化区:是居住于某一地区的居民的思想感情上有一种共同的区域自我意识。

其特征是既无功能中心,又无明确边界,区内缺乏文化特质上的一致性,往往通过某种利益的活动集中表现出来,或者扎根于当地民俗之中。

/文化扩散:文化的时间现象即文化的扩散,文化从文化源地产生之后,一直处于随时间的扩散过程中,结果使文化区有的在扩大,有的在缩小。

文化扩散可以分为两类,即扩展扩散和迁移扩散。

扩展扩散:是指某文化现象出现以后,通过其居民,从该地向四周不断地传递,其所占据的空间也就越来越大。

这种扩散现象的特点是空间上的连续性,新的分布区由旧的分布区扩大而形成,旧的分布区较小,而位于新的分布区内。

扩展扩散可以分为三种类型:接触扩散、等级扩散和刺激扩散。

接触扩散:这是指某种文化现象易于为接触者所接受,几乎接触该文化现象的人,如同接触到易于传染的病菌一样,就自然的接受了这种文化现象,从而实现了其扩散。

人文地理学名词解释人文地理学是地理学的一个分支,它研究人在地球上的分布、组织和行为,以及他们与环境之间的相互作用。

以下是人文地理学的一些重要的名词解释:1. 人文地理学(Human Geography):人文地理学是地理学的一个分支,研究人类活动和地理环境的相互作用。

2. 文明(Civilization):文明是指人类社会在一定历史阶段中,通过发展生产力、建立政治制度、发展科学技术、创造艺术和文化等方面所取得的成果。

3. 文化(Culture):文化是指一定社会群体在历史发展过程中创造的一切物质和精神财富,包括语言、宗教、价值观念、艺术、道德、法律等方面的内容。

4. 土地利用(Land Use):土地利用是指人类对土地资源进行开发和利用的行为,包括农业、工业、道路建设、城市化等各种活动。

5. 城市化(Urbanization):城市化是指人口从农村向城市迁移的过程,以及城市规模、功能和影响的扩大。

6. 城市地理学(Urban Geography):城市地理学研究城市发展的空间模式、城市区域的区分、城市社会经济问题、城市规划和城市管理等方面的内容。

7. 社会空间(Social Space):社会空间是指人们在社会生活中具有特定含义和功能的地理空间,包括居住空间、工作空间、娱乐空间等等。

8. 地方(Place):地方是指具有独特文化、历史和社会意义的一定空间范围,具有特定的地理位置、地貌特征和人文环境。

9. 全球化(Globalization):全球化是指世界范围内经济、政治、文化等方面的联系和依存程度加深的过程,导致世界各地变得越来越相互依存。

10. 地理信息系统(Geographic Information System,GIS):地理信息系统是一种用于采集、存储、管理、分析和展示地理信息的技术系统,可以用于人文地理学的研究和应用。

以上是人文地理学的一些重要的名词解释。

人文地理学的研究范围广泛,涉及到人类社会和地理环境的各个方面,对于理解人与环境的相互关系和推动社会发展具有重要的意义。

1.人文地理学:是关于人类活动的空间差异和空间组织以及人类与地理环境之间相互关系的学科。

2.形式文化区:是指某种文化现象、或某些具有相互联系的文化现象在空间分布上具有集中的核心区与模糊的边界区。

3.功能文化区:是改文化特征受政治、经济或社会某种功能影响,其内部彼此之间有一种相互联系从而确定其分布区范围的文化区。

4.乡土文化区:是居住于某一地区的居民在思想感情上有一种共同的区域自我意识。

5.扩展扩散:是指谋文化现象出现后,通过其居民,从该地向四周不断地传递,其所占据的空间越来越大。

6.接触扩散:是指某种文化现象易于为接触者所接受,几乎接触该文化现象的人。

7.等级扩散:是指该文化现象的传播,或接受该文化现象的人,在空间上或人群等方面,存在等级现象。

8.刺激扩散:是指某种文化现象,受某种原因而无法在另一地存在,不得不将原文化现象做某种程度的改变。

9.迁移扩散:某种文化下的人或群体迁移到新的地方时,会将该文化传播到该地。

10.文化整合:在一个文化系统内,各文化层次、各层次的文化特质在功能上协调。

11.人口转变:是指由传统人口再生产类型向现代人口再生产类型的过渡。

12.人口容量:即人口承载量,是指地球及其各个部分在一定时期、一定条件下所可能容纳和抚养的最多人口数量。

13.地理人种:地理条件对体质、血型系统、免疫系统和遗传基因上有一定影响,导致地理区范围内的人群具有一定共性。

14.民俗:是指一个民族或一个社会群体在长期的生产实践和社会生活中逐渐形成并世代相传、较为稳定的文化事项。

15.观光农业:是以农业活动为基础,农业和旅游业相结合的一种新型的交叉型产业。

16.城市:是具有一定规模的、以非农业人口为主的居民点,是人口和社会经济活动的空间集中地。

17.城市化:以农业人口转为非农业人口、农村地域转为城市地域、农业活动转为非农业活动的过程,是社会经济发展的必然结果,是社会进步的体现,是一个国家社会经济发展水平的体现。

人文地理学名词解释作者:姚峰满qq:1729627511.人文地理学:是研究人文现象的分布变化和空间结构的科学。

2.埃拉托色尼:是古希腊著名的学者,首创了地理学这一名词,他的研究特色是把地球作为人类的家乡来研究,力图说明人类生活与地理环境之间的关系。

3.洪堡:德国地理学家,被尊为近代地理学的开山大师,他的伟大功绩在于使地理学成为一门独立的科学,其强调地表事物的整体研究,注重野外考察,创立了因果原则、综合原则和比较原则。

4.李特尔:德国地理学家,近代人文地理学的开山大师,他认为地理学研究的是人类家乡,并致力于探究自然环境对人类历史的因果关系,并创立了范围原则。

5.拉采尔:德国地理学家,地理环境决定论的倡导者,环境学派的代表人物。

认为地理环境是人地关系的主导因素,地理环境决定人类种族的发展,决定人的生理、心理以及人类分布、社会现象及其发展进程;在所著《政治地理学》中,把国家比做生命有机体,认为向邻国扩张领土是其生存的基本法则。

6.白兰士:是法国近代地理学的创建人,是人地相关学派的代表人物。

他致力于人文地理学和区域地理学的研究,其认为自然环境提供了可能性的范围,而人类在创造他们的居住地的时候,则按照自己的需要和愿望,凭借自身的能力来利用这种可能性。

7.赫特纳:是德国地理学家,近代地理学区域学派奠基人。

赫特纳强调地理学的区域特性,注重空间分布的研究。

其代表作是《地理学:它的历史、性质和方法》。

8.哈特向:美国地理学家,是区域学派的代表人物,强调区域差异的研究,其代表作有《地理学的性质》和《地理学性质的透视》。

9.施吕特尔:是德国地理学家,景观学派创始人,他提出景观研究是地理学的中心目的,注重从历史的角度来分析景观,探索由原始景观变成人类文化景观的过程。

10.阿努钦:是苏联社会经济地理学学者,他在《地理学的理论问题》中抨击了非人文的自然地理学和非自然的经济地理学,强调统一地理学的观点。

11.人地关系:是指人类社会和人类活动与地理环境之间的相互关系。

人文地理学复习一、名词解释1亚历山大.冯.洪堡:德国地理学家,是对古代地理学具有奠基意义的地理学家之一。

他的伟大功绩在于使地理学成为一门独立的科学,他通过在美洲的野外考察写成了三十卷的巨著《新大陆热带地区旅行记》,晚年著有《宇宙》五卷,尽管他的成就主要在自然地理学方面,但他也注意到人地之间的相互作用,洪堡创立了因果原则,、综合原则、比较原则等研究的基本方法,使地理学从古典的对地理现象的描述和记述走向近代地理学的解释和探讨因果关系,他强调地表事物的整体研究,不仅包括地表各自然现象,还包括了人类社会活动。

卡尔.李特尔:李特尔是肩带人文地理学的开山大师,也是对近代人文地理学产生重要影响的德国地理学家。

他认为地理学研究的是人类家乡,要要确立一门以人与自然的有机统一为基础的新的科学的地理学,致力于探究自然环境对人类历史的因果关系,他认为:地理学研究的目的,要求人们将其活动及其空间作为一个统一的舞台,因而,要叙述的不仅仅是这个舞台本身,而是其与人的关系。

他应用区域方法来论证人地关系,研究世界各地区不同地理现象的因果关系,主张从自然条件对人类历史的影响上去阐明地理学的人文方向,这并不是解释人地关系的正确方法,他在强调人与自然之间的和谐时带有浓厚的目的论色彩,把对地球和人的所有研究,都看作是上帝意志的层层揭示,这是他学术思想的重大缺陷。

拉采尔:他被认为是人文地理学的创始人。

一方面,他为人生地理学或他创名的人类地理学的比较系统的研究提供了指导路线;另一方面,他被认为是地理环境决定论思想的引入者,在其《人类地理学》、《政治地理学》等著作中,阐释了地理环境对人类活动、国家等的支配作用,可以说是人文地理学理论体系中完整和系统的早期思想。

赫特纳:是区域学派的代表人物。

他主张地理学应着重与空间分布的研究,区域地理学是地理学的核心,地理学研究的区域是人类与环境相互作用的结果,所有自然界中的人类活动相互影响的一切要素,与自然环境相互联系的人文现象,都是区域的特征。

人文地理学一、名词解释1.人文地理学:是以人文现象为研究主体,侧重于揭示人类活动的空间结构及其地域分布的规律性。

2.拉采尔:被认为是人文地理学的创始人。

一方面,他为人生地理学或他创名的人类地理学的比较系统的研究提供了指导路线;另一方面,他被认为是地理环境决定论思想的引入者,在其《人类地理学》、《政治地理学》等著作中,阐述了地理环境对人类活动、国家等的支配作用,可以说是人文地理学理论体系中完整和系统的早期思想。

3.文化区:是指某种文化特征或具有文化特征的人的群体在空间上的分布。

4.文化景观:是居住于该地的某文化集团为满足其需要,利用自然界所提供的材料,在自然景观的基础上,叠加上自己所创造的文化产品。

5.环境感知:人与自然环境关系中的各种可能性进行选择时不是任意的、随机的和毫无规律的,而是有一定的客观规律可寻的。

它是受一种思想意识的支配,这种思想意识就是环境感知。

6.人口转变:是指由传统人口再生产类型(高出生率、高死亡率、低自然增长率)向现代人口再生产类型(低出生率、低死亡率、低自然增长率)的过渡。

7.适度人口:是一个国家或地区最适宜的人口数量,它实际上是一种理想的人口数量。

(适度人口有经济适度人口和实力适度人口之别)8.人口分布:是指一定时间内人口在一定地区范围的空间分布状况。

它是人口过程在空间上的表现形式,是人口地理学的一个重要课题。

9.人口迁移:人们出于某种目的,移动到一定距离之外,改变其定居地的行为叫人口迁移。

10.人种:即人类的种族,是指具有共同起源并在体质形态上具有某些共同遗传特征的人群。

11.地理人种:地理条件对体质、血型系统、免疫系统和遗传基因上有一定影响,导致地理区范围内的人群具有一定共性,这些人群称为地理人种。

12.民族:是在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。

13.民俗:是指一个民族或一个社会群体在长期的生产实践和社会生活中逐渐形成并世代相传、较为稳定的文化事项,可以简单概括为民间流行的风尚、习俗。

《人文地理学》名词解释整理人:小才啥都有1.文化:广义上是指人类在社会发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,狭义上指社会意识形态以及与之相适应的制度和组织机构,是一种社会现象以物质为基础。

具有历史连续性、阶级性和民族特征。

2.物质文化:满足人类生活和生存需要所创造的物质产品及其所表现的文化,物质性、基础性、时代性。

3.制度文化:反映个人与他人、个体与群体之间的关系,强制性、权威性、缓慢变迁性、相对独立性。

4.精神文化:人类在社会实践和意识活动中长期育化出来的价值观念、思维方式、道德情操、审美趣味、宗教感情、民族性格等,是人类文化心态在观念形态上的反映:书面文化、行为文化、艺术文化、心理文化。

5.文化区:某种文化特征或具有文化特征的人的群体在空间上的分布。

6.文化扩散:文化的时间现象即文化的扩散,文化从文化源地产生之后,一直处于随时间的扩散过程中,结果使文化区有的在扩大,有的在缩小。

文化扩散可以分为两类,即扩展扩散和迁移扩散。

7.文化适应:人类为了有效获取食物和改善生活条件而逐步创造的工具、技术以及组织形式等被称为文化适应。

8.文化景观:文化景观亦称人文景观,是居住于该地的某文化集团为满足其需要,利用自然界所提供的材料,在自然景观的基础上,叠加上自己所创造的文化产品9.人口政策:以调节人口数量和质量为任务的一种社会政策,它是为达到特定目标,在国家的领导下,对人口过程进行调节和干预。

10.人口转变:人口转变是指由传统人口再生产类型(即高出生率、高死亡率和低自然增长率)向现代人口再生产类型(即低出生率、低死亡率和低自然增产率)的过渡。

它不是一个独立自生的过程,而是与社会经济条件密切相关。

11.人口老龄化:指一个国家或地区人口逐渐驱于老年型的过程。

12.种族:自然体质特征上具有某些共同遗传特征(如肤色、眼色、发色、发型、身长、面型、血型等)的人群,属于人的生物学方面的属性。

13.地理人种:把地理条件对体质、血型、免疫系统和遗传基因上都具有一定共性的人群称为地理人种。

人文地理学的名词解释人文地理学是一门研究人类活动与自然环境的相互关系的学科。

它关注人类如何适应和改变地球的特定区域,以及不同文化如何塑造和影响这些地区的发展。

首先,人文地理学中一个重要的概念是“文化景观”。

文化景观指的是地球表面被人类活动塑造的可见结果。

它包括了建筑物、道路、农田、城市和乡村等各种人类创造的物理特征。

文化景观是人类活动的直接反映,也是不同文化之间差异的体现。

通过研究文化景观,人文地理学家可以分析社会、经济和环境因素在地理空间中的影响,揭示不同文化之间的联系与互动。

另一个关键的概念是“环境决定论”。

环境决定论认为自然环境是决定人类社会和文化发展的主导因素。

根据这一理论,环境的物理特征和地理条件将直接塑造人类的生活方式、社会结构和价值观。

例如,位于沙漠地区的社区会因干旱和资源匮乏而发展出特定的生存策略和文化传统。

然而,此观点也有批评者认为环境并不是唯一的因素,人类创造力和文化差异同样重要。

“地域特征”是人文地理学中一个核心的概念。

地域特征指的是特定地区独特的人文和自然属性。

这些属性包括地形、气候、自然资源、语言、宗教、经济、政治体系等。

地域特征决定了一个地区的发展方向和潜力,也塑造了居民的生活方式和价值观。

例如,位于沿海地区的城市倾向于发展港口和贸易,而位于内陆的地区可能侧重农业和资源开发。

此外,在人文地理学中,还有一个值得关注的概念是“空间接纳”。

空间接纳指的是不同群体如何在地理空间中协调和适应。

由于不同人口群体的需求和利益的差异,地理空间被用于不同目的。

例如,商业区、居住区、农业区等的划分都是为了满足不同群体的空间需求。

空间接纳的研究可以帮助我们理解不同社会集群之间的互动方式以及如何平衡利益的冲突。

最后,值得一提的是“地球化”这个概念。

地球化是指全球范围内各种联系和交流的增加,以及地理界限的日益模糊化。

全球化的概念涵盖了经济、政治、文化和环境等多个领域。

全球化的过程使得不同地区之间的联系更加紧密,也导致了文化和环境的交流和转化。

名词解释:

1.地理学:研究地球表面地理环境结构、分布、发展变化规律以及人地关系的

学科。

2.人文地理学:研究地球表面人文现象的空间分布与差距,并预测其发展变化

规律的科学,即研究人地关系、探讨人地关系低于系统形成、发展、变化与分布规律的科学。

3.人地关系:人类活动与地理环境之间的关系,人类起源以来存在的客观关系。

4.文化:广义:指人类社会之间过程中创造出来的物质文明和精神文明的总和。

狭义:社会意识形态,及与之相适应的制度和组织结构。

5.文化源:文化进步,文化地理环境质量高,对周围环境影响较大的地区。

6.文化区:文化区是具有相似文化特征的地理区域,它是某种文化特征或具有

文化特征的人群在空间上的分布。

7.形式文化区:某种(习俗)或某些具有相互联系的文化现象(民族),在空间

分布上具有集中的核心区与模糊的边界的文化区。

8.功能文化区:受政治、经济或某种社会功能影响,内部彼此间相互联系并确

定其分布范围的文化区。

9.乡土文化区:居住在某一地区的居民的思想感情上有一种共同的区域自我意

识。

10.文化传播与扩散:指某种文化从一地区扩散到另一地区,从上一代传递到下

一代,包括扩散、交流、传承等意,是指文化在时间和空间上的延续过程。

11.扩展扩散:某种文化现象通过其居民,不断向四周传递、辐射、占据空间扩

大的过程。

12.接触扩散:一种文化现象通过已经接受它的人,传给正在考虑接受它的人的

扩散过程。

13.等级扩散:一种文化现象在不同划分标准的空间中,由高到低或者由低到高

的扩散过程。

14.刺激扩散:一种文化现象由一地传播到另一地后,保留了思想是指而摈弃了

具体形式的扩散过程。

15.迁移扩散:文化主体的迁移、流动对文化的引进与传播引致文化扩散。

是指

由一种文化以人为载体,从一地长距离带到另一地的扩散过程。

16.文化生态:研究人类、植物、动物和地理环境之间的相互作用及对文化发展

的影响,文化的建立在人与环境的相互影响上,是人地关系论。

17.文化地域综合作用:任何文化要素的空间分布,受环境中各自然要素和文化

要素影响,而地区的文化发展和化是各因素的组合。

18.文化景观:由于人类活动有意识地改造自然环境所形成的地表文化形态的地

理复合体场所。

19.可持续发展:既满足当代人的需要,又不损害后代人满足其需要的能力的发

展。

20.人口:是生活在特定社会形态、特定地域范围、特定历史时期内具有多种社

会特征和自然特征的人群的总和。

(是具有一定数量和质量的人群的总称。

)

21.人口质量:一定社会制度下的人群体人士与改造世界的条件和能力。

22.人口构成:具有各种属性的人口之间的比例关系。

23.人口地理学:研究一定历史条件下人口分布、人口构成、人口变动、人口增

长的空间变化,及其与自然环境和社会经济环境的关系的科学,即研究人口地理分布规律的科学。

24.人口空间分布:一定时间内人口的地理分布状况,即人口过程在地理空间的

表现形式及发展演变。

25.人口空间分布规律:人口空间分布的一般特征与变化趋势。

26.人口迁移:人口在不同地理空间上的移动,即人口空间位置上越过一定边界

的移动。

27.人口容量:一定环境条件下所能容纳的人口数。

28.环境:是相对某一事物来说的,是指围绕着某一事物并对该事物会产生某些

影响的所有外界事物,即环境是指某个主题周围的情况和条件。

29.环境地理学:以人类与地理环境的关系为对象,研究地理环境的发生和发展,

组成和结构,调节和控制,改造和利用的学科。

30.城市环境:是与城市整体互相管理的人文条件和自然条件的总和。

31.行为地理学:是研究人类在地理环境中的行为过程、行为空间、行为选择及

其发展规律的科学。

32.聚落:指人类各种形式的居住场所,常称为民居点。

33.城市体系:不同职能分工、不同等级规模,联系密切,相互依存的城市的集

合。

34.城市职能:指城市在国家或地区中所起的政治、经济、文化生活等中心的作

用和所承担的任务。

35.城市性质:指一个城市在全国或地区的政治、经济、文化生活中的地位和所

起的作用,表现城市的个性、特点和发展方向,是城市主要职能的概括。

36.城市化:人口向城市区域集中和乡村地域转化为城市区域的过程。

37.城市地域结构:城市地域内部各功能区的地理位置、分布及组合关系,即城

市功能组织在地域空间系列上的投影。

38.文化地理学:是研究人类文化分布、组合和发展的空间差异及与地理环境关

系的人文地理学的一个分支学科。

39.人种:是在自然体质特征,如肤色、颜色、发型和发色、身长、面型、头型、

鼻型等,以及血腥、遗传性疾病等方面具有某些共同遗传性状的人群。

40.民俗:是一个民族的风俗习惯,是指一个民族在物质文化、精神文化和家庭

婚姻等社会生活方面的传统。

41.政治地理单元:在一定地理环境及社会文化条件下形成、由具体政治组织

或集团支配、具有一定范围的地理区域,成为政治空间组织。

42.国家:一个具有保持内部稳定、不受外来控制和侵入(干涉)能力的独立主

权政府领导下,占有一定领土的、有组织的政治地理单元。