第三章事物的联系发展及其规律.

- 格式:ppt

- 大小:630.50 KB

- 文档页数:38

第三章世界的联系、发展及其规律一、单项选择题1.唯物辩证法认为A.必然性意义重大,偶然性可以忽略不计B.必然性是可以预见的,偶然性是无法认识的C.必然性是不可选择的,偶然性是可以选择的D.必然的东西是偶然的,偶然的东西是必然的答案D2.唯物辩证法的否定之否定规律揭示了事物发展的A.方向和道路 B.形式和状态 C.结构和功能 D.源泉和动力答案A3.辩证唯物主义认为事物发展的规律是A.思维对事物本质的概念和反映 B.用来整理感性材料的思维形式C.事物内在的本质的稳固的联系 D.事物联系和发展的基本环节答案C4. 在工作中防止“过”或“不及”的关键在于A. 抓住事物的主要矛盾B. 认识事物的量C. 确定事物的质D. 把握事物的度答案 D5.事物内部的肯定方面和否定方面的对立统一运动,从表现形式上看A.是事物自我完善和发展的过程B.是新事物战胜旧事物的过程C.是螺旋式上升或波浪式前进的过程D.是不断周而复始的循环过程答案 C6.在哲学史中我们可以看到,各种唯心主义派别之间的差异和矛盾,常常有利于唯物主义的发展,这一事实说明A.矛盾一方克服另一方促使事物发展B.矛盾一方的发展可以为另一方的发展提供条件C矛盾双方中每一方的自身矛盾,可以为另一方的发展所利用 D.矛盾双方的融洽促使事物发展答案C7.主观辩证法与客观辩证法的关系是A.反映与被反映的关系B.唯心主义与唯物主义的关系C.抽象与具体的关系D.唯心辨证法与唯物辩证法的关系答案A1、“只要知道自然界一切组成部分的相对位置和全部作用,一亿年以前的情况和一亿年以后的状况都可精确无误地演算出来,因为未来的一切早就在宇宙诞生时便已完全被确定了。

”这是A.唯心主义决定论的观点B.辩证唯物主义决定论的观点C.非决定论的观点D.机械决定论的观点答案 D.8.鲁迅在评《三国演义》时说:“至于写人,亦颇有失,以致欲显刘备之长厚而似伪,状诸葛之多智而近妖”。

这一评述所蕴含的哲理是A.要区分事物的两重性B.要把握事物的度对事物既要肯定,又要否定D.要把事物看作一个整体答案B.二、多项选择题1.唯物辩证法认为,整体和部分的关系是A.整体由部分所构成B.整体是各部分之和C.整体具有各个部分不具有的新的性质D.脱离整体的部分就失去它原有的性质和功能E.整体和部分可能互相转化答案ABCD.2.在下列命题中,属于马克思主义辨证法的观点是A.辫证法就是马克思主义认识论 B.主观辩证法与客观辩证法在内容和形式上是同一的C.发展是对立面的统一和斗争 D.一切质变都优于量变E.事物的发展是连续性和非连续性的统一答案 ACE3. 唯物辩证法就其本质来说是批判的、革命的,因为它A. 认为凡是现存的都是应当灭亡的B. 对每一种既成的形式都从其暂时性方面去理解和对待C. 认为事物变化发展只有间断性,没有连续性D. 在对现存事物的肯定理解中包含对现存事物的否定理解E. 认为凡是存在的都是合理的答案 ABD)4.下列格言或成语中,体现量变质变规律的有A.九层之台,起于垒土B.有无相生,前后相随C.月晕而风,础润而雨D.千里之堤,溃于蚁穴E.为山九仞,功亏一篑答案 ADE5.形而上学否定观主张事物的自我否定 B.外在力量对事物存在性的消灭 C.包含肯定的否定 D.主观、任意的否定 E.抽象的否定答案BDE6.1999年,中美两国就中国加入WTO达成了“双赢”的协议,它将对两国经济产生深远影响。

《马克思主义哲学原理》第三章世界的联系、发展及其规律(一)世界的普遍联系和永恒发展1联系的客观性、普遍性和多样性(1)联系及其特点联系的含义:联系是指一切事物、现象之间以及事物内部诸要素之间的相互依赖、相互制约、相互影响、相互作用。

联系具有以下特征:客观性、普遍性、条件性和多样性。

第一,联系具有客观性。

联系是客观事物固有的本性,是独立于人的意识之外的客观存在,它不依人的意识和主观认识而转移。

第二,联系具有普遍性。

任何事物内部和外部都处于相互联系之中,整个世界是一个相互联系的统一整体。

从自然界到人类社会都是相互联系着的各个要素、部分组成的复杂的系统。

系统就是由事物内部相互联系着的各个要素、部分组成的有机整体。

系统的存在是一种普遍现象。

第三,联系具有多样性。

由于事物和现象之间的联系是具体的,因而事物的普遍联系必然是复杂多样的。

不同的物质与运动形式之间,不同的事物和现象之间存在不同的联系。

事物之间的联系也随时间和条件的变化而变化。

联系的多样性表现形式主要有:直接联系与间接联系、内部联系与外部联系、本质联系与非本质联系、必然联系和偶然联系等。

(2)掌握唯物辩证法关于普遍联系的原理对于指导我们实际工作具有重大意义。

第一,认识和把握事物发展的普遍联系及系统性能帮助我们正确地观察、分析和解决实际问题。

由于事物的联系是普遍的,都是作为系统而存在,在工作中我们要把整体性原则作为基本的出发点,从普遍联系的总体上把握事物的本质和功能。

作为整体,系统是由部分组成的,但不是部分的简单相加,系统整体的功能也不是部分功能的机械相加。

要从整体与部分的有机联系中综合地、系统地把握事物,避免孤立地、片面地看事物,使工作取得最佳效果。

普遍联系与永恒发展是唯物辩证法的总特征。

注意联系的客观性、多样性、条件性问题,联系的普遍性并不等于随便任何事物在任何条件下都能够联系起来。

第二,认识和把握事物发展的普遍联系能使我们正确地开展科学研究和实践活动。

第三章联系和发展的规律及其核心第一节唯物辩证法概述一、唯物辩证法的总特征1、辩证法的发展阶段:朴素辩证法、唯心辩证法、唯物辩证法。

2、唯物辩证是关于联系的学说:(1)联系的含义与特征(2)联系与系统3、唯物辩证法是关于发展的学说:(1)发展的实质(2)新生事物的不可战胜(3)联系与发展的关系二、唯物辩证法与形而上学的对立(1)两种根本对立的发展观及其对立的表现(2)唯物辩证法的科学体系(3)对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心第二节对立统一规律一、矛盾及其基本属性1、矛盾的含义:事物之间既对立又统一的关系。

2、辩证矛盾与逻辑矛盾的区别3、矛盾的基本属性:斗争性和同一性二、矛盾的普遍性和特殊性1、矛盾普遍性和特殊性的含义、方法论意义(1)矛盾的普遍性:矛盾是普遍存在的,“时时有矛盾,处处有矛盾”(2)矛盾的特殊性:不同事物的矛盾以及事物的矛盾的不同方面各有自己的特点。

2、矛盾普遍性和特殊性的辩证关系原理及其对建设有中国特色社会主义的意义:(1)共性与个性是对立的(2)共性与个性是相互联系的(3)在一定条件下两者相互转化三、矛盾发展的不平衡性1、主要矛盾与次要矛盾发展的不平衡(1)主要矛盾与次要矛盾的含义和关系。

(2)主要矛盾与次要矛盾的辩证关系对于现代化建设的指导意义。

2、矛盾的主要方面与次要方面发展的不平衡(1)矛盾的主要方面与次要方面的含义及其关系。

(2)矛盾的主要方面与次要方面的辩证关系对于正确评价我国现代化建设和改革开放的形势的指导意义。

(3)矛盾发展的不平衡原理对我们的工作方法也有重要的指导意义。

四、矛盾是事物发展的动力1、矛盾的同一性和斗争性在事物发展中的作用(1)同一性作用的表现(2)斗争性作用的表现:①在事物的量变时期促使事物双方力量彼此消长。

②在事物的质变时期促使事物突破原来的平衡状态而发生根本性的变化。

2、内部矛盾(内因)和外部矛盾(外因)在事物发展中的作用(1)内因和外因的辩证关系(2)对现代化建设和改革开放的指导意义第三节质量互变规律一、质、量、度1、质:(1)含义(2)质与属性(3)质与事物的直接同一性(4)认识质的意义2、量:(1)含义(2)量与事物的非直接同一性(3)认识量的意义3、度:(1)含义(2)认识度的意义二、量变和质变1、什么是量变和质变(1)量变的含义(2)质变的含义(3)量变质变区别的根本标志:事物的变化是否在度的范围。

考研政治马原易错题解析:联系、发展及规律第三章世界的联系、发展及其规律2. 广州人在饮食上喜欢追求新异,对菜肴的名称更是讲究。

前几年桌桌流行“发财”(发菜——一种黑绿色藻类植物,没有特殊的食用价值,但对环境保护影响巨大),现在则是逢酒席必上“生财”(生菜)。

吃发菜以求“发财”,吃生菜以求“生财”,从哲学上看这种做法否定了A.事物的联系是普遍的B.事物的联系是现实的、具体的C.普遍联系是通过“中介”实现的D.事物的联系的多样性3. 认为“人与人的心灵可以跨越遥远的距离发生感应”,甚至相信“意念移物”,这是:A.承认联系的普遍性与客观性的辩证观点B.承认一切皆有可能的可知论观点C.宣称虚幻联系的唯心主义观点D.宣称人与人之间、人与物之间存在神秘力量的客观唯心主义观点[命题分析] 这两题考查的知识点是:联系的客观性。

联系可以分为客观联系和主观联系两种基本类型。

客观联系又称联系的客观性,是指联系是客观事物本身固有的联系,是事物原有的本性,它不以人的意志为转移。

主观联系是指人们从某种特定的主观愿望和目的出发,对客观事物之间的联系所做的人为改变和主观臆想。

唯物辩证法要求从客观联系出发,依据客观事物本身固有的联系认识客观事物,反对用主观臆想的联系代替客观事物本来的联系。

联系是客观的,因为世界上一切事物和现象的相互联系均根源于世界物质的统一性。

就事物的联系与人的实践关系来说,事物的自在联系是靠人去揭示的,事物的人为联系是靠人去建立的。

事物中的机械、物理、化学、生物等等的自在联系在人产生之前就存在于物质世界,它们不以人的意志为转移,但人类在实践活动中逐步地不断深入地把它们揭示了出来。

事物中人为联系的建立则体现出人类实践的能动性,使自然在人为的联系中变成一个“人化”的自然。

当然事物的人为联系只有反映了客观的联系时才具有真实性,并经过实践这一客观的物质活动才能转化为现实性。

可见,这种事物中的自在联系和人为联系都是客观的,并不是一种主观联系。

第三节联系和发展的基本规律 ⼀、对⽴统⼀规律 1、⽭盾的同⼀性和⽃争性 对⽴统⼀规律⼜叫⽭盾规律,其基本内容是:任何事物都包含着⽭盾,⽭盾双⽅既统⼀⼜⽃争,由此推动事物运动发展。

⽭盾是指事物内部两⽅⾯之间既对⽴⼜统⼀的关系,也就是事物内部两⽅⾯之间既相互排斥⼜相互联系的关系。

简⾔之,⽭盾就是对⽴统⼀。

同⼀性和⽃争性是⽭盾的两个基本属性。

(1)⽭盾的同⼀性是指⽭盾双⽅互相联系的性质,它包括两⽅⾯的含义: 第⼀,⽭盾双⽅相互依存,就是⽭盾双⽅互为存在的前提,⼀⽅的存在以另⼀⽅的存在为条件,双⽅共处于⼀个统⼀体中。

第⼆,⽭盾双⽅相互贯通。

是指⽭盾双⽅存在着由此达彼的桥梁。

它主要表现为以下两种情形:其⼀是⽭盾双⽅相互渗透,就是⽭盾双⽅中都包含着对⽅的因素;其⼆是⽭盾双⽅向⾃⼰的对⽴⾯转化的趋势。

(2)⽭盾的⽃争性是指⽭盾双⽅相互排斥、相互对⽴的性质。

⽭盾的⽃争性是⼀个具有⼴泛含义的哲学范畴,具有⽆限多样的表现形式,既包括⽭盾双⽅激烈冲突,也包括⽭盾双⽅的区别和差异。

(3)⽭盾的同⼀性和⽃争性是既相互区别,⼜相互联结的。

⾸先,同⼀性和竞争性是有区别的,是⽭盾的两种相反的基本属性,它们在事物⽭盾运动中所处的地位是不同的,⽭盾的同⼀性是有条件的、相对的,⽭盾的⽃争性是⽆条件的、绝对的。

⽭盾的同⼀性之所以是有条件的、相对的,是因为只有在⼀定条件下,⽭盾双⽅才能相互依存,共处于⼀个统⼀体中,保持质的稳定性;也只有在⼀定条件下,⽭盾双⽅才能互相转化。

然⽽,条件都是可变的,⽭盾的同⼀性及其所体现的事物的静⽌和稳定,也是暂时的、可变的,因⽽是相对的。

⽭盾的⽃争性之所以是⽆条件的、绝对的,是因为⽆论在任何条件下⽭盾双⽅都会有⽃争。

⽭盾的⽃争性既存在于事物的相对稳定状态中,也存在于事物的显著变动状态中。

⽭盾的⽃争性及其所体现的事物的运动变化都是⽆条件的、绝对的。

其次,⽭盾的同⼀性和⽃争性⼜是相互联结、不可分离的。

第三章事物的联系、发展及其规律第一节事物的普遍联系一、联系的客观性、普遍性和多样性联系是指一切事物之间和事物内部各要素之间的相互影响、相互制约和相互作用。

联系是客观的。

联系的客观性是指联系是事物本身所固有的客观现象,是不以人的主观意志为转移的,也不是人们强加给事物的。

世界上没有孤立存在的事物,每一种事物都是和其他事物联系着而存在的,这是一切事物的客观本性。

联系的条件性是指任何联系都必然是事物之间的相互制约,相互联系的事物彼此互为条件。

同某一事物相联系的、对它的存在和发展发生作用的因素就是这个事物的条件。

“一切以条件、地点和时间为转移。

”这是唯物辩证法的一个根本观点。

联系的普遍性包含着两方面的含义:一是世界上任何一个事物内部的诸要素是相互联系的,就是说,任何事物都具有内在的结构性;二是任何一个事物与其他事物也处于相互联系之中。

二、联系的多样性联系是多种多样的。

一方面,相互联系着的事物或现象不同,它们的联系方式也就不同。

另一方面,同是两个事物之间的联系,也具有多方面的特点和形式。

事物联系的基本形式可分为内部联系与外部联系、本质联系与非本质联系、直接联系与间接联系等。

1、正确把握因果关系原因和结果的辩证关系原因和结果是揭示事物的前后相继、彼此制约的关系范畴。

引起一定现象的现象是原因,被引起的现象就是结果。

前因后果是因果联系的特点,但并不是任何前后相继的现象都存在着因果关系。

原因和结果的关系是辩证的。

首先,原因和结果的区分是确定的,又是不确定的。

在特定的因果联系中,原因和结果的界限是确定的。

原因就是原因,结果就是结果。

但是,如果把原因和结果放在世界无限发展的链条中去考察,它们的区分又是不确定的。

其次,原因和结果是相互依存、相互作用、相互转化的。

原因总是伴随着一定的结果,结果总是有一定原因的。

原因不仅可以作用于结果,结果又能反作用于原因,成为其进一步发展的原因。

因果关系是客观的、普遍的。

其具体的表现是复杂多样的。

第三讲世界的联系发展及其规律我们所面对的物质世界及其万事万物,既是普遍联系的又是永恒发展的,二者的统一便构成世界的历史演化过程。

辩证法作为科学的发展观,正是对这副普遍联系和永恒发展的画面的逻辑把握。

辩证法是关于世界普遍联系和永恒发展的科学,是与形而上学根本对立的世界观和方法论。

辩证法的合理形态是与唯物主义相统一的。

辩证法巩固着唯物主义,使唯物主义成为包括历史观在内的彻底的唯物主义,而唯物主义又巩固着辩证法,使辩证法成为“合理形态”的辩证法。

唯物论与辩证法的高度统一,是马克思主义哲学的显著特点之一。

马克思主义哲学的辩证法是对形而上学思维方式否定后的自觉的、科学的辩证法。

辩证法的核心是矛盾运动。

辩证法既是世界观又是方法论。

如果把客观世界的辩证法自觉运用到人的思维上,就能形成主观辩证法,形成辩证思维方法。

我们通过这一讲的学习,要真正做到“按辩证法办事”,即把辩证法的原则和精神贯穿于实实在在的人的活动中,变成我们自觉的思考和行动。

只要做到了这一点,我们就能领会到哲学是“爱智”之学的意义。

一.世界的普遍联系与永恒发展当我们深思熟虑地考察自然界或人类历史或我们自己的精神活动的时候,首先呈现在我们眼前的,是一幅由种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面,是一幅普遍联系和发展变化的辩证图景。

唯物辩证法就是对这幅生动画面、图景的理论再现。

联系的观点和发展的观点是唯物辩证法的总特征,是人们考察事物、分析问题的基本原则。

可以说,唯物辩证法的基本规律和范畴,归根结底都是从各个方面揭示事物的普遍联系和永恒发展的。

1.世界的普遍联系我们所面对的世界是普遍联系的。

要理解普遍联系,首先就要理解联系。

(1)联系的含义“联系”作为一个哲学范畴是对客观事物联系特性的科学反映,其基本含义是指一切事物、现象、过程之间以及每个事物内部诸构成要素之间的相互依赖、相互制约、相互影响和相互作用。

(2)联系的普遍性联系又是普遍存在的。

普遍联系也就是联系的普遍性。

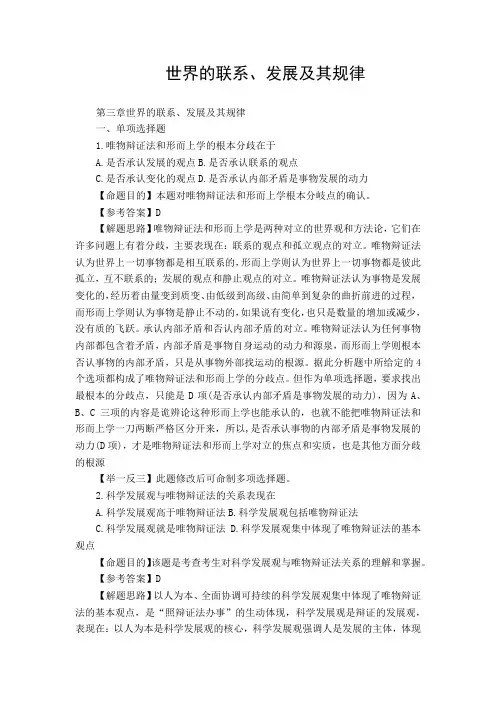

世界的联系、发展及其规律第三章世界的联系、发展及其规律一、单项选择题1.唯物辩证法和形而上学的根本分歧在于A.是否承认发展的观点B.是否承认联系的观点C.是否承认变化的观点D.是否承认内部矛盾是事物发展的动力【命题目的】本题对唯物辩证法和形而上学根本分岐点的确认。

【参考答案】D【解题思路】唯物辩证法和形而上学是两种对立的世界观和方法论,它们在许多问题上有着分歧,主要表现在:联系的观点和孤立观点的对立。

唯物辩证法认为世界上一切事物都是相互联系的,形而上学则认为世界上一切事物都是彼此孤立,互不联系的;发展的观点和静止观点的对立。

唯物辩证法认为事物是发展变化的,经历着由量变到质变、由低级到高级、由简单到复杂的曲折前进的过程,而形而上学则认为事物是静止不动的,如果说有变化,也只是数量的增加或减少,没有质的飞跃。

承认内部矛盾和否认内部矛盾的对立。

唯物辩证法认为任何事物内部都包含着矛盾,内部矛盾是事物自身运动的动力和源泉,而形而上学则根本否认事物的内部矛盾,只是从事物外部找运动的根源。

据此分析题中所给定的4个选项都构成了唯物辩证法和形而上学的分歧点。

但作为单项选择题,要求找出最根本的分歧点,只能是D项(是否承认内部矛盾是事物发展的动力),因为A、B、C三项的内容是诡辨论这种形而上学也能承认的,也就不能把唯物辩证法和形而上学一刀两断严格区分开来,所以,是否承认事物的内部矛盾是事物发展的动力(D项),才是唯物辩证法和形而上学对立的焦点和实质,也是其他方面分歧的根源【举一反三】此题修改后可命制多项选择题。

2.科学发展观与唯物辩证法的关系表现在A.科学发展观高于唯物辩证法B.科学发展观包括唯物辩证法C.科学发展观就是唯物辩证法D.科学发展观集中体现了唯物辩证法的基本观点【命题目的】该题是考查考生对科学发展观与唯物辩证法关系的理解和掌握。

【参考答案】D【解题思路】以人为本、全面协调可持续的科学发展观集中体现了唯物辩证法的基本观点,是“照辩证法办事”的生动体现,科学发展观是辩证的发展观,表现在:以人为本是科学发展观的核心,科学发展观强调人是发展的主体,体现了依靠人民谋发展、促发展和发展为人民的辩证统一;全面发展,实现经济发展和社会全面进步,体现了辩证法的全面观点;协调发展体现了辩证法的普遍联系的观点,以及协调矛盾各方面关系的辩证法方式;可持续发展体现了辩证法的发展过程性思想。

专升本政治考点事物的联系、发展及其规律成人高考专升本政治主要有选择题、辨析题、简答题以及论述题四大题型,小编在这里整理了相关资料,希望能帮到您。

专升本政治考点事物的联系、发展及其规律考点1联系的定义及其性质所谓联系,也就是关系,是指一切事物、现象、过程之间及其内部诸要素之间的相互依赖、相互制约、相互影响、相互作用。

联系具有客观性、普遍性和多样性。

考点2发展的定义及其实质唯物辩证法所讲的发展,是指事物由低向高级、由简单向复杂、由序的运动。

发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。

考点3矛盾的遍性与特殊性的关系及其方法论意义矛盾普遍性与特殊性的关系,即共性与个性对立统一的辩证关系。

这主要表现在三个方面:第一,矛盾普遍性与特殊性相互区别。

第二,矛盾普遍性与特殊性相互依存。

第三,矛盾普遍性与特殊性的相互转化。

矛盾普遍性与特殊性辩证关系原理在唯证法中占有重要的理论地位,在认识和实践中具有重要的方法论意义。

第一,就人类认识过程而言,从对个别、特殊事物的认识上升到一般、共性的认识,再用一般。

共性的认识指导对其他个别、特殊事物的认识,这正是人类获得正确认识的正常秩序,若不如此,人类认训就不能得到丰富和接近真理;第二,就是中国革命与建设实践而言,共性与个性想结合这一基本思想原则的哲学基础,也是邓小平同志建设有中国特色的社会主义伟大理论的哲学基础,更是我国社会主义现代化建设伟大实践的理论指南。

考点4对立统一规律是唯物辩证法的实质核心的原因(1)对立统一规律揭示了事物发展的内在动力。

(2)对立统一规律是理解唯物辩证法其他规律和范畴的关键。

(3)是否承认矛盾是唯物辩证法与形而上学对立的焦点。

(4)矛盾分析方法是最根本的认识方法。

考点5质量互变规律的方法论意义(1)既然任何事物质都是质与量的统一,就要把对事物的定性研究和定量研究结合起来,定性研究是认识的基础,定量研究时认识的深化和精确化。

(2)既然任何事物都有自己特定的度,就要使我们的认识和实践与事物本身度相适合,掌握适度原则。

第一部分马克思主义哲学原理第一章马克思主义哲学是科学的世界观和方法论1.哲学与具体科学的关系哲学与具体科学的关系是既相互区别又相互联系。

首先,哲学与具体科学的关系是相互区别的。

哲学与具体科学的关系是共性与个性,一般与个别的关系。

其次,哲学与具体的科学又是相互联系的,哲学与具体科学相互依赖,不可分割。

具体科学是哲学的基础,给哲学的发展提供科学依据与素材,科学的发展具有世界观和方法论的意义。

2.哲学的基本问题哲学的重大的基本问题,是思维和存在的关系问题。

哲学基本问题在内容上包括两个方面:第一方面是思维和存在(物质和精神)谁是第一性、谁是第二性的问题;第二方面是思维和存在有统一性的问题,即世界可否而知,人的思维能否认识以及怎样正确认识客观现实问题,3.唯物主义发展唯物主义的发展有三种基本形态:即古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义、辩证唯物主义和历史唯物主义。

4.马克思主义哲学的基本特征1)实践的观点是马克思主义哲学的首要的和基本的观点,也是马克思主义哲学最显著的特征2)实现了唯物论和辩证法、唯物主义自然观和唯物主义历史观的结合,建立了一个完整的科学的哲学体系,这事马克思主义哲学的第二个显著特征3)科学性和革命性的统一,是马克思主义哲学的第三个显著特征4)实现世界观和方法论的统一,是马克思主义哲学第四个显著特征第二章物质和意识5.物质和运动的关系物质和运动是不可分割的。

世界上不存在没有物质的运动,也不存在没有运动的物质。

运动是物质所固有的属性。

一方面,物质是运动的物质,没有不运动的物质。

另一方面,运动是物质的运动,没有脱离物质的运动。

6.物质和静止的关系所谓静止是指运动在一定条件下的暂时平衡和稳定。

事物的绝对运动和相对静止是对立统一的辩证关系。

首先,绝对运动和相对静止是物质运动两方面的属性,其次,绝对运动和相对静止又是辩证的统一。

就整个物质世界来说,没有不运动的物质;就物质的具体存在形势来说,它又有静止的一面,运动和静止相互依赖,相互渗透。

第三章事物的联系、发展及其规律1、唯物辩证法的总特征有两个,一个是联系的观点,另一个是( )A.发展的观点B.对立统一的观点C.实践的观点D.辩证否定的观点2、在自然界,没有上就无所谓下;在社会中,没有先进就无所谓落后;在认识中,没有正确就无所谓错误。

这说明( )A.矛盾双方是相互作用的B.矛盾双方是相互依存的C.矛盾双方是相互渗透的D.矛盾双方是相互转化的3、“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,“芳林新叶催陈叶,流水前波让后波”。

这两句诗包含的哲学道理是( )A.矛盾是事物发展的动力B.一切事物都是发展变化的C.事物的发展是量变和质变的统一D.新事物代替旧事物是事物发展的总趋势4、在我国战国时期,公孙龙提出“白马非马”的命题。

这个命题的错误在于它割裂了( )A.矛盾的特殊性和普遍性之间的联系B.矛盾的主要方面和次要方面之间的联系C.主要矛盾和次要矛盾之间的联系D.矛盾的同一性和斗争性之间的联系5、下列违背了事物之间客观联系的是( )A.森林覆盖面的大小影响气候B.人口状况影响社会的发展C.天空出现流星雨是人类的不祥之兆D.客观条件的好坏影响人们行动的效果6、唯物辩证法提供的最根本的认识方法是( )A.逻辑分析法B.阶级分析法C.矛盾分析法D.精神分析法7、对立统一规律揭示了( )A.事物发展的方向和道路B.事物发展的源泉和动力C.事物发展的状态和过程D.事物发展的趋向和走势8、下列观点中表述唯物辩证法总特征的是( )A.量变和质变的观点B.对立统一的观点C.联系和发展的观点D.辩证否定的观点9、在唯物辩证法看来,粮食同玉米、高梁、小麦之间的关系属于( )A.一般和个别的关系B.整体和局部的关系C.本质和现象的关系D.内容和形式的关系10、质量互变规律揭示了( )A.事物发展的原因和结果B.事物发展的状态和过程C.事物发展的趋势和道路D.事物发展的源泉和动力11、对传统文化的批判继承态度依据的是( )A.辩证的否定的原理B.现象表现本质的原理C.量变和质变的原理D.内容决定形式的原理12、区分量变和质变的根本标志是( )A.事物的变化是否迅速B.事物的变化是否突破度C.事物的变化是否显著D.事物的变化是否有根据13、矛盾的两种基本属性是( )A.同一性和斗争性B.统一性和多样性C.普遍性和牺牲性D.一般性和个别性14、下列各项属于主观臆想联系的是( )A.江河污染影响人们的生活B.核泄漏事故危及人类的生存C.毁林导致生物物种的迅速减少D.彗星出现预示将要发生战争15、否定之否定规律揭示了( )A.事物的发展是必然性和偶然性的统一B.事物的发展是量变和质变的统一C.事物的发展是前进性和曲折性的统一D.矛盾是事物发展的动力和源泉16、揭示事物发展的趋势和道路的规律是( )A.否定之否定规律B.对立统一规律C.质量互变规律D.本质表现为现象的规律17、唯物辩证法的实质与核心是( )A.质量互变规律B.对立统一规律C.否定之否定规律D.内容与形式相互作用规律18、下列说法中,属于正确发挥人的主观能动性是( )A.人有多大胆,地有多大产B.不怕做不到,就怕想不到C.纸上谈兵,画饼充饥D.量力而行,尽力而为19、要开一张包治百病的药方是很荒谬的,因为它违背了( )A.任何事物都包含着矛盾的原理B.事物的矛盾各有其特点的原理C.普遍性存在于特殊性之中的原理D.事物之间普遍联系的原理20、新事物之所以必然战胜旧事物,从根本上说是由于( )A.新事物是在旧事物之后产生的B.新事物具有旧事物所没有的新形式C.新事物具有旧事物所没有的新内容D.新事物较旧事物更符合事物发展的必然趋势21、认识我国改革开放和社会主义现代化建设的形势,我们要分清主流和支流,要看主流,同时又不忽略支流。