模拟食物在消化道里的运动

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:1

四年级科学试题班级:姓名:一、填空题1、压缩空气有弹四年级科学试题大。

2、空气受热时会向上流动;受冷时会向下流动。

3四年级科学试题轻。

4、因为地球是一个球体;所以地面上各个地方受到太阳照射的情况就不同;各地的冷热程度也就不一样;冷热的差异造成了空气的流动就形成风。

5、空气主要是由氧气、氮气和少量的二氧化碳、水蒸气等气体混合而成。

6、如果空气中除了正常成分外;还增加了很多有害物质;空气就被污染了。

二、判断题1、因为我们感觉不到空气;所以空气没有质量。

(×)2、我们周围空着的空间并不真正是空的;而是充满着空气。

(√)3、空气是一种单纯的气体。

(×)4、燃烧用去的是空气中的氧气。

(√)5、二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊。

(√)6、人类活动是造成空气污染的主要原因。

(√)7、在大自然中;空气总是循环运动着的。

(√)三、问答题1、把带胶塞的漏斗拧紧在瓶口上;朝漏斗里倒水;水能流进瓶子里吗?为什么?答:不能(开始会滴入几滴)。

因为瓶子里的空间被空气占据着;胶塞封住了瓶口;空气出不来;所以漏斗里的水就流不进去。

2、用冰块冷却食物;食物应放在冰块上还是冰块下?为什么?答:应把食物放在冰块的下方。

因为冰块周围的空气受冷会很快下沉;不断下沉的冷空气包围住要冷却的物体;从而达到尽快冷却的目的。

四年级科学上册第二单元测试班级:姓名:一、填空题1、物体的冷热程度叫温度。

2、一杯热水的降温规律是由快到慢。

3、热总是从高温处向低温处传递。

4、在固体中;热的主要传递方式是传导。

在气体和液体中;热主要是靠对流的方式传递的。

5、糖受热会熔化成液体;冷却后又会凝结成固体。

6、绝大多数物体受热时;体积会膨胀;冷却时;体积会收缩;这种性质叫做热胀冷缩。

7、同一种物质;表面颜色深的比表面颜色浅的吸热快;散热也快。

8、液态的水受热后会变成气体形态的水蒸气;这种现象叫蒸发。

9、水蒸气遇冷后;又从气体变成液体;这种现象叫凝结。

四年级上册科学第二单元呼吸与消化练习题班级:姓名:一、填空。

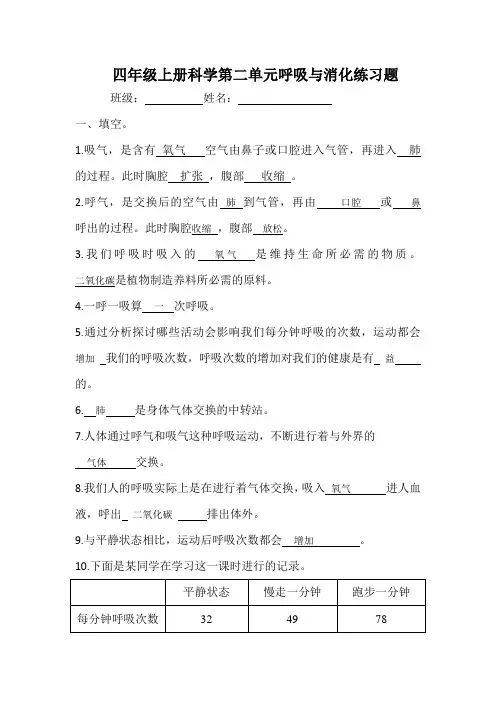

1.吸气,是含有氧气空气由鼻子或口腔进入气管,再进入肺的过程。

此时胸腔扩张,腹部收缩。

2.呼气,是交换后的空气由肺到气管,再由口腔或鼻呼出的过程。

此时胸腔收缩,腹部放松。

3.我们呼吸时吸入的氧气是维持生命所必需的物质。

二氧化碳是植物制造养料所必需的原料。

4.一呼一吸算一次呼吸。

5.通过分析探讨哪些活动会影响我们每分钟呼吸的次数,运动都会增加我们的呼吸次数,呼吸次数的增加对我们的健康是有益的。

6. 肺是身体气体交换的中转站。

7.人体通过呼气和吸气这种呼吸运动,不断进行着与外界的气体交换。

8.我们人的呼吸实际上是在进行着气体交换,吸入氧气进人血液,呼出二氧化碳排出体外。

9.与平静状态相比,运动后呼吸次数都会增加。

10.下面是某同学在学习这一课时进行的记录。

从上面的数据中,我发现平静状态每分钟呼吸次数是最少的,跑步一分钟后每分钟呼吸次数是最多的。

11. 肺活量是人体吸入最多空气后,呼出去空气的量。

12. 肺活量是身体发育是否健康的一个指标。

13.简易肺活量测量袋的单位是毫升,读取测量值时,要读最大数值。

14.肺活量的大小对身体的影响。

肺活量大的人,身体供氧能力强。

如果一个人的肺活量较小,就说明他的摄氧能力和排出废气的能力较差,那么一旦身体需要大量耗氧时,就会出现供氧不足、头痛、头晕、胸闷等症状。

15.增加肺活量最显著的方法是多参加体育锻炼,也可以通过一些调整呼吸的方法来增加肺活量。

16.国家学生体质健康标准(2014年修订)》中有前肺活量的数据。

四年级男生肺活量在 1100—2600毫升;四年级女生肺活量在 900-2000毫升。

16. 身体的生长和人体的生命活动所需要的营养主要来自食物。

17.按食物的来源分,食物分为__动物_类食物和__植物_类食物。

18.按照我们平时所吃食物的主次分类,可以把食物分为主食和副食。

19.食物的分类方式有很多种,可以按动物类食物和植物类食物分,也可以按主食和副食分,还可以按生食和熟食分。

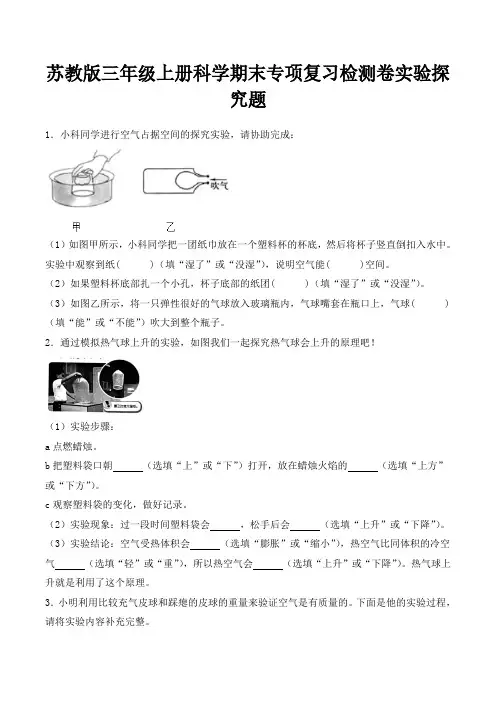

苏教版三年级上册科学期末专项复习检测卷实验探究题1.小科同学进行空气占据空间的探究实验,请协助完成:(1)如图甲所示,小科同学把一团纸巾放在一个塑料杯的杯底,然后将杯子竖直倒扣入水中。

实验中观察到纸( )(填“湿了”或“没湿”),说明空气能( )空间。

(2)如果塑料杯底部扎一个小孔,杯子底部的纸团( )(填“湿了”或“没湿”)。

(3)如图乙所示,将一只弹性很好的气球放入玻璃瓶内,气球嘴套在瓶口上,气球( )(填“能”或“不能”)吹大到整个瓶子。

2.通过模拟热气球上升的实验,如图我们一起探究热气球会上升的原理吧!(1)实验步骤:a点燃蜡烛。

b把塑料袋口朝(选填“上”或“下”)打开,放在蜡烛火焰的(选填“上方”或“下方”)。

c观察塑料袋的变化,做好记录。

(2)实验现象:过一段时间塑料袋会,松手后会(选填“上升”或“下降”)。

(3)实验结论:空气受热体积会(选填“膨胀”或“缩小”),热空气比同体积的冷空气(选填“轻”或“重”),所以热空气会(选填“上升”或“下降”)。

热气球上升就是利用了这个原理。

3.小明利用比较充气皮球和踩瘪的皮球的重量来验证空气是有质量的。

下面是他的实验过程,请将实验内容补充完整。

【实验材料】电子天平、皮球、、气针等。

【实验步骤】(1)实验前,将电子天平放在水平桌面上,打开电源,按“”按钮,确保在称量之前显示数字为“”。

(2)用气针和打气筒给皮球打满气,然后用称出其质量。

(3)把气针插进皮球的气孔中,用脚将皮球踩瘪,把皮球里面的尽量排尽。

(4)把踩瘪的皮球放在电子天平上,称出其;观察两次称量的数值是否相同。

【现象与分析】两次称量的数值是(填“相同”或“不同”)的。

【实验结论】空气是(填“有”或“无”)质量的。

4.为了比较沙质土、黏质土和壤土的渗水能力,某科学研究小组进行了如下实验。

请分析回答:(1)在实验过程中可变的条件是,不变的条件是。

(两空均填序号)①加水的时间②加水的量③土壤的种类④土壤的量⑤停止加水的时间(2)在实验过程中,发现:a沙质土流下来的水最多;b壤土流下来的水量适中;c黏质土流下来的水最少。

简答1、大自然中的风是怎样形成的?答:大自然中的风是冷热空气不均流动形成的。

2、热传递的方式有几种,分别是什么?答:有3种;分别是热传导、热对流、热辐射。

3、水有哪几种形态?答:水在自然界中有液体、固体、气体三种形态。

4、为什么年年下雨,雨水却总是降不完?答:因为水在自然界中是在不断地循环流动的。

5、只吃我们爱吃的食物好不好?为什么?答:不好。

因为没有一种食物能含有人体所需要的全部营养。

为了健康成长,食物要多样化,不能偏食、挑食。

6、人类的哪些行为对空气产生了污染?答:汽车尾气,焚烧塑料,工业排污。

7、厨房里的锅、铲子大多是金属制造的,为什么都有一个木头的或者塑料的把手呢?答:木头、塑料导热性能差,防止烫伤手。

8、耳廓的作用?答:耳廓的作用是收集声波。

9、如何检验食物中是否含有淀粉?答:往食物中滴碘酒,如果食物变成蓝色,说明含有淀粉。

10、如何检验食物中是否含有脂肪?答:将物质在白纸上涂抹或按压,如果白纸上留下油迹,说明食物中含有脂肪。

11、消化道用什么方式使食物前进的?答:消化道用蠕动的方式使食物前进的。

人能倒立能吃东西的原因是食道、胃肠的逐段蠕动,推动食物前进。

12、好的饮食习惯谚语答:饭后走一走,活到九十九;五谷杂粮壮身体,青菜萝卜保平安;狂饮伤身,暴食伤胃;多吃不如细嚼;晚饭少吃一口,肚里舒服一宿。

13、日常生活中,哪些地方用了压缩空气?答:自行车轮胎和篮球充气;空气枪;公共汽车的门;喷雾器。

14、我们能为净化空气做什么?答:(1)多骑车、少开车。

(2)多植树造林。

(3)不乱焚烧垃圾。

15、制冷空调和取热器安放在什么位置合适,为什么?答:空调应该安装在房间的上方,因为冷空气自上而下,而取热器应该安装在房间的下面,因为热空间是自下而上勾当。

16、把带胶塞的漏斗拧紧在瓶口上,朝漏斗里倒水,水能流进瓶子里吗?为什么?答:不能,开始可能会流进几滴。

因为瓶子里的空间被空气占有着,胶塞封住了瓶口,空气出不来,所以漏斗里的水就流不进往。

苏教版小学四年上册级科学实验报告实验一:实验名称:二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊实验材料:制取一瓶二氧化碳备用,制取一瓶澄清的石灰水备用、烧杯一个实验过程:1)、将澄清的石灰水倒入烧杯中,观察澄清的石灰水是什么样子的,2)、倒入装有二氧化碳的瓶子,摇晃后观察现象。

实验结论:二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊实验名称:研究固体的热胀冷缩实验材料:固体体胀演示器、酒精灯、火柴、水槽、冷水实验过程:(1)铜球穿过铁圈(2)、给铜球加热,不能穿过铁圈(3)把铜球放入冷水中,铜球又穿过铁圈实验结论:固体有热胀冷缩的性质实验名称:研究液体的热胀冷缩实验材料:细管、胶塞、平底烧瓶、红颜色的水、水槽、热水实验过程:(1)细管插在胶塞中间,用胶塞塞住瓶口(2)、往瓶里加红颜色的水(3)把瓶子放入水槽中,记下细管里水的位置。

(4)往水槽里加热水,观察细管里水面的位置有什么变化。

实验结论; 液体有热胀冷缩的性质实验名称:研究气体的热胀冷缩实验材料:气球、水槽2个、平底烧瓶、热水、冷水实验过程:(1)把气球套在平底烧瓶口(2)、把烧瓶放在热水中,欢察现象。

(3)把烧瓶放在冷水中,欢察现象。

实验结论: 气体有热胀冷缩的性质实验名称:空气的成分实验材料:水槽、蜡烛、玻璃片、去掉底的饮料瓶、火柴实验过程:(1)把蜡烛放在水槽中点燃,罩上饮料瓶,拧紧瓶塞。

观察现象。

(2)、把水槽内的水加到饮料瓶里的高度。

(3)拧开瓶盖,迅速将火柴插入瓶内,观察现象实验结论:空气中至少有两种气体,一种气体支持燃烧,另一种气体不支持燃烧。

实验名称:探究声音产生的原因。

(答案不唯一,还可以采用其它方法实验)实验材料:尺子、小鼓、鼓槌、豆子实验过程:(1)一手压住尺子,另一手弹拨,我们会听到尺子发出嗡嗡的声音,同时会看到尺子在振动。

(2)鼓面上放些豆子,敲击鼓面,我们会听到鼓面发出咚咚的声音,同时看到鼓面上的豆子在振动。

实验结论:声音是由物体振动产生的。

五单元知识点1、手指放在鼻子前,深呼吸时会感觉有气流出入。

结论:通过鼻子能感受到呼吸的存在。

2 两手放在胸下方,深呼吸时会感觉到身体的起伏。

结论:通过胸下方能感受到呼吸的存在。

3、人体的呼吸器官有鼻腔、咽、喉、气管、支气管和肺。

其中鼻腔、咽、喉、气管、支气管组成了人体的呼吸道。

4、鼻腔里有纤毛和黏液,对吸入的空气有过滤、加温、加湿作用。

5、咽与鼻腔、口腔、喉相通。

咽喉对吸入的空气有温湿度调节和清洁作用。

6、气管和支气管连接着喉与肺有清除异物、调节空气温湿度和防御等功能。

7、肺在胸腔内,有左肺和右肺,是氧气和二氧化碳进行交换的场所。

8、认识呼吸过程。

吸气流程:空气→鼻腔→咽→喉→气管→支气管→肺部呼气流程:人体不需要的气体→肺部→支气管→气管→喉→咽→鼻腔→体外9、口腔不属于呼吸器官。

口腔可以参与呼吸,发挥一定的辅助作用。

但经常用口腔呼吸,会感到不舒适,这是因为气进出出会带走口腔内大量的水分,导致咽部干燥。

10、实验:比较吸进的空气和呼出的气体有什么不同。

实验材料:两个相同的塑料袋、澄清石灰水实验步骤:(1)取一个塑料袋,把袋口撑开,袋口朝前在空中迅速移动,然后马上扎紧袋口,完成空气的收集。

(2)将袋口放开一点,向袋中倒入澄清石灰水,观察实验现象。

(3)另取一个塑料袋,用手将塑料袋中的空气挤出。

(4)用力吸气,然后对准塑料袋口呼气,马上扎紧袋口。

如此反复几次,直到塑料袋鼓起。

(5)将袋口放开一点,向袋中倒入澄清石灰水,观察实验现象实验现象:向装有空气的塑料袋中倒入澄清石灰水,澄清石灰水不易变浑浊;向装有呼出气体的塑料袋中倒入澄清石灰水,会发现澄清石灰水容易变浑浊,有白色沉淀产生。

实验结论:我们呼吸时,吸进的是空气,呼出的是二氧化碳较多的气体。

11、收集人体呼出的气体,倒入澄清石灰水摇晃一下,观察到澄清石灰水变浑浊。

12、地球上,除了人需要氧气以外,其他动物都需要氧气才能生存,就连河里和海里的鱼也离不开水中的氧气。

小学四年级上科学实验报告苏教版小学四年级上册科学实验报告苏教版小学四年级科学实验报告实验一:实验名称:二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊实验材料:制取一瓶二氧化碳备用,制取一瓶澄清的石灰水备用、烧杯一个实验过程:1)、将澄清的石灰水倒入烧杯中,观察澄清的石灰水是什么样子的,2)、倒入装有二氧化碳的瓶子,摇晃后观察现象。

实验结论:二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊实验二:实验名称:研究固体的热胀冷缩实验材料:固体体胀演示器、酒精灯、火柴、水槽、冷水实验过程:(1)铜球穿过铁圈(2)、给铜球加热,不能穿过铁圈(3)把铜球放入冷水中,铜球又穿过铁圈实验结论:固体有热胀冷缩的性质实验三:实验名称:研究液体的热胀冷缩实验材料:细管、胶塞、平底烧瓶、红颜色的水、水槽、热水实验过程:(1)细管插在胶塞中间,用胶塞塞住瓶口(2)、往瓶里加红颜色的水(3)把瓶子放入水槽中,记下细管里水的位置。

(4)往水槽里加热水,观察细管里水面的位置有什么变化。

实验结论; 液体有热胀冷缩的性质实验四:实验名称:研究气体的热胀冷缩实验材料:气球、水槽2个、平底烧瓶、热水、冷水实验过程:(1)把气球套在平底烧瓶口(2)、把烧瓶放在热水中,欢察现象。

(3)把烧瓶放在冷水中,欢察现象。

实验结论: 气体有热胀冷缩的性质实验五:实验名称:空气的成分实验材料:水槽、蜡烛、玻璃片、去掉底的饮料瓶、火柴实验过程:(1)把蜡烛放在水槽中点燃,罩上饮料瓶,拧紧瓶塞。

观察现象。

(2)、把水槽内的水加到饮料瓶里的高度。

(3)拧开瓶盖,迅速将火柴插入瓶内,观察现象实验结论:空气中至少有两种气体,一种气体支持燃烧,另一种气体不支持燃烧。

实验六:实验名称:探究声音产生的原因。

(答案不唯一,还可以采用其它方法实验)实验材料:尺子、小鼓、鼓槌、豆子实验过程:(1)一手压住尺子,另一手弹拨,我们会听到尺子发出嗡嗡的声音,同时会看到尺子在振动。

(2)鼓面上放些豆子,敲击鼓面,我们会听到鼓面发出咚咚的声音,同时看到鼓面上的豆子在振动。

教科版四年级科学上第二单元呼吸与消化练习题全套(含答案)四年级上册科学第二单元呼吸与消化练习题班级:姓名:一、填空。

1.吸气,是含有氧气空气由鼻子或口腔进入气管,再进入肺的过程。

此时胸腔扩张,腹部收缩2.呼气,是交换后的空气由肺到气管,再由口腔或鼻呼出的过程。

此时胸腔收缩,腹部放松。

3.我们呼吸时吸入的氧气是维持生命所必需的物质。

二氧化碳是植物制造养料所必需的原料。

4.一呼一吸算一次呼吸。

5.通过分析探讨哪些活动会影响我们每分钟呼吸的次数,运动都会增加我们的呼吸次数,呼吸次数的增加对我们的健康是有益的。

6.肺是身体气体交换的中转站。

7.人体通过呼气和吸气这种呼吸运动,不断进行着与外界的气体交换。

8.我们人的呼吸实际上是在进行着气体交换,吸入氧气进人血液,呼出二氧化碳排出体外。

9.与平静状态相比,运动后呼吸次数都会增加10.下面是某同学在学习这一课时进行的记录。

平静状态慢走一分钟跑步一分钟每分钟呼吸次数324978从上面的数据中,我发现平静状态每分钟呼吸次数是最少的,跑步一分钟后每分钟呼吸次数是最多的。

11.肺活量是人体吸入最多空气后,呼出去空气的量。

12.肺活量是身体发育是否健康的一个指标。

13.简易肺活量测量袋的单位是毫升,读取测量值时,要读最大数值14.肺活量的大小对身体的影响。

肺活量大的人,身体供氧能力强如果一个人的肺活量较小,就他的摄氧能力和排出废气的能力较差,那么一旦身体需要大量耗氧时,就会出现供氧不足、头痛、头晕、胸闷等症状。

15.增加肺活量最显著的方法是多参加体育锻炼,也可以通过一些调整呼吸的方法来增加肺活量。

16.国家学生体质健康标准(2022年修订)》中有前肺活量的数据。

四年级男生肺活量在1100—2600毫升;四年级女生肺活量在900-2000毫升16.身体的生长和人体的生命活动所需要的营养主要来自食物18.按照我们平时所吃食物的主次分类,可以把食物分为主食和副食19.食物的分类方式有很多种,可以按动物类食物和植物类食物分,也可以按主食和副食分,还可以按生食和熟食分。

苏教版科学三上5.3《食物的旅行》教案

(5)蔬菜、水果类食物含有丰富的维生素和无机盐,是我们保持健康不可缺少的食物。

(6)每天足量饮水,吸收营养、排出废物都需要水的帮助。

(7)粗粮、蔬菜、豆类食物含有大量的膳食纤维,可以帮助排除人体内的有害物质和废物。

(8)三餐分配要合理,零食要适当。

(9)多吃清淡少盐的膳食,少吃油腻、油炸的食物。

(10)吃新鲜卫生的食物。

官,养成有利于健康的生活习惯。

通过讨论、分析具体的饮食行为习惯,可以结合生活实际把正确认识落在实处。

作业布置完成同步练习题课后作业

课堂小结通过这节课的学习,我们通过图示、指认、模拟实验等方法,知道并能描述人体主要的消化器

官,了解消化过程;知道消化道运送食物的方式是

蠕动,能够有意识地养成健康的饮食习惯。

思考小结内容,巩固学习知识。

板书板书设计。

苏教版小学科学三年级上册实验复习点汇总第一单元一、空气占据空间。

1、将纸巾揉成团放到杯底,然后将杯子竖直向下倒扣在水槽中,纸巾没有被浸湿,是因为空气占据空间,所以水接触不到纸巾。

2、将气球放在塑料瓶中,并将气球口套在塑料瓶口,气球无法吹得很大,这是因为瓶子中的空气占据空间。

3、空气容易被压缩和扩张,压缩空气有弹性。

空气被压缩的程度越大,产生的弹力就越大。

(1)把注射器的活塞往后拉一段距离,记下活塞的位置。

将针筒口顶住橡皮。

推动活塞,记下活塞的位置,松手后,活塞会回弹,这说明空气可以被压缩和扩张。

(2)充气床垫、射钉枪、足球、喷水壶、轮胎、充气拱门等都是压缩空气在生活中的应用。

二、空气有质量。

1、电子天平的使用方法:(1)将电子天平放在水平桌面上,打开电源。

(2)按一下“归零”按钮,确保在称重之前显示为“0”。

(3)将要称的物体放在电子天平上,读取显示数字即可。

2、用电子天平称皮球充气前后的质量,充气的皮球示数比瘪的皮球质量大,说明空气有质量。

三、空气的流动。

1、孔明灯、热气球是利用热空气上升的原理制成的。

2、将冷集气瓶放在有烟的热集气瓶的上方,抽掉中间的玻璃板,热集气瓶里的烟随着热空气上升到冷集气瓶中,冷集气瓶中的冷空气向下流动,这样循环流动,烟便充满两个瓶子;将有烟的热集气瓶放在冷集气瓶的上方,抽掉中间的玻璃板,由于热空气不能向下流动,冷空气不能向上流动,烟在一段时间内无法进入下方的冷集气瓶。

3、制冷空调要安放在房间墙壁的上部,因为制冷时,空调的冷空气比环境中的热空气重,冷空气会从上往下流动起来,房间内会很容易凉起来;房间里的取暖器一般安放在窗户下方,下面的空气被加热后会上升,上面的冷空气下降填补空间,继续被取暖器加热,这样空气循环流动,屋子里就变暖了。

4、空气的流动形成风。

第二单元知识梳理一、土壤的成分。

1、土壤是覆盖在地球表面的一层疏松物质。

2、土壤中有沙子、泥土、黏土、石块、枯树枝、小虫等丰富的生物及生物遗体,还有水分、空气、腐殖质等物质。

一个肉夹馍在消化道内的旅行作文

一块热腾腾的肉夹馍被我咬下,咀嚼着肉汁慢慢流淌在舌头上,令人食欲大开。

肉夹馍是我国特有的美食,每当我吃到肉夹馍时,总会想像肉夹馍在我的消化道内的旅行。

首先,肉夹馍在我的口腔中进行第一次消化。

由于口水的作用,肉夹馍食物被润湿后,口腔中的酶开始分解淀粉质,使食物变得更容易消化吸收。

接着,肉夹馍进入我的食道。

在此期间,肌肉不断地收缩,将食物送入我的胃中。

胃液分泌作用逐渐开始,酸性胃液对食物进行分解,并打碎食物,使其变得更加细小。

在此过程中,肉夹馍中的蛋白质以及其他营养成分得到释放,准备接受后续消化过程的挑战。

然后,肉夹馍被推入我的小肠。

这是几乎所有的营养物质消化和吸收的地方,所以非常重要。

胆汁和胰液进一步分解食物,肉夹馍中的营养成分被分离出来,吸收到我的体内,为我的身体提供能量和营养。

最后,肉夹馍中未被消化的部分被送入我的大肠。

有益菌群和水分帮助将残留物转化成粪便。

于是,肉夹馍在我的身体中的营养元素被吸收,消化和吸收完全结束,而食物运动的“旅行”也宣告落下帷幕。

总之,肉夹馍在我的消化道内经历了一个旅程。

在这个过程中,它为我的身体提供了营养,也教我体会到了人体消化的过程。

从中我明白了,我和肉夹馍之间的距离已经不再是将它吃进嘴巴这么简单。

我和这块美食已经变成了身体的合作伙伴。

3、《食物的消化》教学设计教材分析:《食物的消化》我们吃的食物必须通过消化器官对营养成分加以消化、才能吸收养料供养身体,维持生长、发育、代谢、修补等生命活动。

本课有(1)指导学生凭借已有经验或感觉画出食物在人体里的旅行图。

(2)介绍构成人体消化系统的主要器官,引导学生了解消化过程。

(3)模拟食物在消化器官里的运动进一步巩固对消化器官的认识,了解消化食物的过程需经历比较长的时间,培养学生的模拟实验能力。

(4)学习消化器官的保健常识,养成良好的饮食习惯。

教学目标:1、我知道并能指认人体的消化器官,了解消化过程;2、我知道消化道运送食物的方式是蠕动;3、我知道消化器官的保健常识。

教学准备:实验材料、有关消化器官的以及食物消化过程的课件。

教学课时:1课时。

教学过程:一、自主学习:出示图片观察说一说;1、小朋友吃进的食物到哪儿去了?2、他吃下去的食物都会去哪些地方旅行呢?3.我们怎么知道食物到了那里?二、合作学习:1、食物进入口腔后,发生了什么变化?2、食物是通过什么器官被运输到胃里,它要具有什么特征?3、食物是在什么地方被进一步磨碎和分解的,它要具有什么特征?4、食物是在什么地方被吸收的, 它要具有什么特征?(小组内自学46页然后组内说一说,再汇报人体有哪些主要的消化器官)学习46页,说一说人体有哪些主要的消化器官,三、指认人体模型的消化器官,再指一指我们的消化器官。

四、小结:倒立吃东西时,食物会不会进到胃里?五、模拟食物在消化道理的运动。

消化道是用什么方式使食物前进的?(蠕动)六、养成良好的饮食习惯课堂回顾:我的收获。

板书设计:食物的消化口腔食道蠕动胃小肠大肠肛门。

《食物的旅行》教学设计一、教材分析本课从整体到局部,从经验到理论包括四个部分。

第一部分,在人体轮廓图上画出食物在人体内的“旅行图”。

学生有丰富的生活经验,形成了模糊的前意识,将前概念清晰化,同时能清晰发现疑问点和难点。

在学生画出的图中挑出较多认可的一幅,说出理由,以此阐述思考线路。

第二部分,认识人体的消化器官,了解食物的消化过程。

将丰富的经验理论化科学化。

指出食物在人体内的“旅行”路线,并了解每一部分在其中的作用。

第三部分,模拟食物在消化道里的运动。

用漏斗模拟口腔,用气球模拟胃,用软塑料管模拟食道。

在圆气球的底部一侧剪开,依次连接各个“消化器官”,用胡萝卜块表示吃进去的食物,让它从“口腔”开始旅行,直至从“肠道”钻出。

将内部不可视的消化器官直观化,突破难点。

第四部分,讨论什么样的饮食习惯有利于消化器官的健康。

二、学情分析从出生时起,生存的基本条件之一就是食物,学生每天都在体会食物在体内的旅行,积累了丰富的生活经验的基础上,也对食物在体内的旅行充满了好奇。

但是对于三年级的学生来说,到底哪些器官参与了食物消化,它们在消化过程各起什么作用,食物到底是按怎样的顺序被消化、吸收的,对学生来说是很模糊的,体内器官的不可视化是这节课的难点。

三、学习目标认识消化器官,它们包括口腔、食管、胃、小肠和大肠等,食物在人体内会按顺序进入这些消化器官,被消化吸收。

●模拟实验,了解每个器官都有各自的功能。

●自我观察和总结,养成良好的饮食习惯。

四、重点与难点重点:认识各部分消化器官,了解它们的主要功能。

难点:了解消化器官中的结构特点与其功能的关系。

五、教学准备:学生活动手册、气球、漏斗、软塑料管、胡萝卜六、教学过程(一)在人体轮廓图上画出食物在人体内的“旅行图”。

1、胡萝卜导游出场揭示课题------食物在体内的旅行2、请学生品尝胡萝卜,体会胡萝卜在嘴里发生了什么变化,猜测胡萝卜会被送到哪里去。

3、根据猜测胡萝卜旅游路线,画出食物在人体内的“旅游图”。