发热待查诊断思维

- 格式:pptx

- 大小:706.40 KB

- 文档页数:25

发热待查的诊断思路发热是指人体体温超过正常范围的状态,常见于多种疾病。

在医学实践中,对于患者的发热症状,医生需要进行一系列的检查与诊断,以找出病因并制定相应的治疗方案。

本文将介绍一般情况下发热待查的诊断思路。

一、详细的病史询问与体格检查首先,医生需要详细询问患者的发热情况,包括发热的时间、频率、伴随的症状,如头痛、咳嗽、咳痰、腹痛、腹泻等,还要询问患者的既往病史和家族病史。

接下来,医生需要进行全面的体格检查,了解患者的体温、呼吸、心率、血压等情况,并对各个系统进行仔细观察。

二、常见病因的排查基于病史询问与体格检查的结果,医生首先要排除一些常见的感染性疾病,例如上呼吸道感染、肺炎、尿路感染等。

针对这些情况,医生可以进一步进行相应的实验室检查,如血常规、尿液分析、血培养等,以明确病因。

三、涉及系统的特殊检查对于一些明确的系统相关病因,医生需要根据具体疾病进行特殊检查。

例如,对于心脏病引起的发热,可以进行心电图、超声心动图等检查;对于消化系统疾病导致的发热,可以进行胃镜、肠镜等检查。

四、血液学与免疫学检查在发热时,血液学检查可以提供很多有益的信息。

例如,全血细胞计数可以帮助医生判断感染的类型(白细胞升高表示细菌感染,白细胞降低表示病毒感染),C-反应蛋白和血沉可以反映炎症的程度,肝功能与肾功能的检查则能协助评估器官功能。

免疫学检查对于一些特殊的发热疾病也具有重要意义。

例如,结核病的诊断可通过结核菌素皮肤试验或结核抗体血清学检查;类风湿关节炎可通过ANA(抗核抗体)等的检查来辅助诊断。

五、影像学检查在特殊情况下,医生可能需要进行影像学检查以协助诊断。

例如,对于发热伴有呼吸道症状的患者,可以进行胸部X线或CT扫描检查;对于疑似腹部疾病的患者,可以进行腹部超声或CT扫描。

六、其他辅助检查根据具体病例需要,医生还可以进行其他辅助检查,包括细菌培养、病毒检测、细胞学检查等,以帮助明确病因。

综上所述,发热待查的诊断思路是一个系统而复杂的过程,需要医生全面、细致地进行各项检查,以确保查找到正确的病因并给出相应的处理方案。

发热原因待查诊断思路发热是人体免疫系统对外界刺激或内部异常情况的一种生理反应。

通常情况下,正常人的体温范围介于36.1℃和37.2℃之间,超过此范围即可被视为发热。

当出现发热症状时,我们需要通过一系列的检查和诊断来确定可能的发热原因。

以下是一个可供参考的发热诊断思路。

1.全面了解病史:首先,医生需要详细了解患者的病史,包括既往疾病、特殊暴露风险、用药史、旅行史等信息,以排除感染性疾病或其他潜在原因。

2.体格检查:医生需要进行全身体格检查,包括检查心肺听诊、腹部触诊、淋巴结肿大、皮肤疹和其他特殊体征等,以发现患者可能存在的病理变化。

3.实验室检查:血常规、尿常规、血生化、凝血功能、炎症指标(如C-反应蛋白、血沉等)、肝功能、肾功能等实验室检查可以提供关键的信息。

特定病原体(如病毒、细菌、寄生虫)的特异性检测(如血液培养、病毒检测、抗体测定等)也可能需要进行。

4.影像学检查:根据临床需要,可以进行X线、CT、MRI等影像学检查,以发现可能的异常情况。

5.其他特异检查:根据具体情况,可能需要进行血清肿瘤标志物测定、免疫学检测、基因检测等,以排除或确定潜在疾病。

基于上述诊断思路,以下是一些常见的发热病因:1.感染性疾病:包括细菌感染(如上呼吸道感染、泌尿道感染等)、病毒感染(如流感、登革热等)、真菌感染等。

2.免疫系统相关疾病:例如类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等。

3.内分泌疾病:如甲状腺功能亢进、肿瘤相关疾病等。

4.恶性肿瘤:一些肿瘤,特别是血液系统肿瘤,常伴有发热。

5.药物反应:一些药物使用可能导致发热,例如抗生素、非甾体消炎药等。

6.结缔组织病:例如风湿性关节炎、系统性硬化症等。

在对患者进行发热原因的待查诊断时,医生需要根据患者的病史、体格检查和实验室检查结果,逐步缩小可能的病因范围,进一步进行特异性检查以确定最终诊断。

需要强调的是,发热是一种非特异性症状,可能有多种潜在原因,因此在进行诊断时应综合考虑其他临床表现,以全面评估患者的整体状况,从而确定诊断和制定有效的治疗方案。

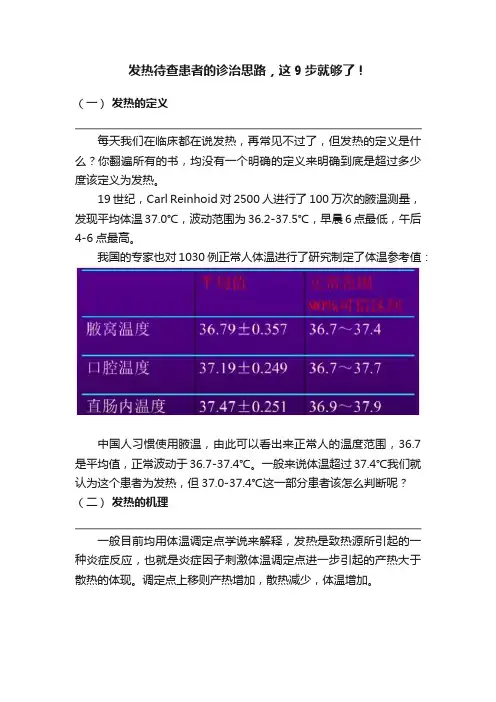

发热待查患者的诊治思路,这9步就够了!(一)发热的定义我国的专家也对1030例正常人体温进行了研究制定了体温参考值:外致热原(细菌外毒素、内毒素等)和某些体内产物(抗原抗体复合物、某些类固醇、尿酸结晶等)等发热激活物作用于机体免疫系统的一些细胞,如单核细胞、巨噬细胞、淋巴细胞等,产生内生性致热原,主要是一些炎性细胞因子,包括IL-1、肿瘤坏死因子(TNF)、干扰素(IFN)等。

这些内生性致热原作用于下丘脑的体温调节中枢,使体温调定点升高。

然后机体出现骨骼肌收缩、寒战,产热增加,同时皮肤血管收缩,散热减少,出现发热。

如无外界刺激则体温调定点不会移动。

(三)病因的总体分类临床常见病因习惯划分为感染和非感染,如上图所示。

其中排在前三位的分别为感染性疾病、风湿免疫性疾病,肿瘤。

感染性疾病是最经典的炎症性疾病,这种炎症是病原微生物引起。

无论是内源性还是外源性致热源,往往都来自某一或多个部位感染灶,无论是显著的还是潜伏的。

在明确炎症存在的前提下,再进一步寻找感染的组织和器官。

非感染性疾病(无菌性炎症),如:①肿瘤性发热——肿瘤组织的坏死、浸润、WBC对组织坏死和其他炎症刺激的反应,肿瘤本身释放的内源性致热源有关。

②结缔组织病——免疫功能异常,细胞因子等内源性致热源所致。

③手术——手术破坏大量细胞,释放内源性致热源。

非致热源性发热(产热散热不平衡):①甲亢——产热过多。

②广泛的皮肤病、充血性心力衰竭——散热障碍。

鉴别发热,把握两个要点1、即使是疑难病人,非特征性表现的常见病仍较罕见病常见。

注意把握一些常见病的非特征性表现,首先想到常见的疾病。

如心内膜炎——心脏杂音肝脓肿——肝区疼痛、叩击痛。

2、定位非常重要。

知道定位才可能知道其原因。

无论是感染或非感染性疾病,往往有常见受累部位,即一定特征性的「定位」表现。

如肺部感染时胸部听诊往往有干湿啰音,胸部X线或CT检查可见肺部阴影等;中枢神经系统感染往往有颅内压增高征及脑膜刺激征。

发热待查诊治的临床思路2024简介发热待查(FUO)是经常规检查和治疗体温仍然不能恢复正常,诊断不能明确,称为发热待查。

它是临床医生经常遇到的难题,由于引起发热疾病种类繁多,导致最终诊断比较困难。

发热待查的主要病因构成有感染性发热、非感染性发热,本病病因复杂,需根据不同患者的个体病史、体征、检查结果及诊断性治疗结果,一一排查分析,但往往一些发热仍然最终不能确诊。

发热待查的概念经典的不明原因发热:① 体温多次>38.3℃;② 发热时间持续≥3周;③ 经≥1周完整的病史询问、体格检查和常规实验室检查后病因仍然未明。

常见引起发热的疾病中,感染、肿瘤、结缔组织病最常见,其中感染性疾病占50%。

常见引起发热的疾病多达150多种。

临床思路•详细询问病史,仔细体格检查;•丰富的临床经验与串联思维;•病后诊疗经过:用药不热,停药发热;用药发热,停药不热。

诊断思路感染病学科当今的挑战•中国走出疫情大流行后的学科布局;•经典急性传染病偶发;•新发突发传染病,公卫责任重大;•三大慢性传染病:病毒性肝炎、结核病、艾滋病;•非传染性感染性疾病,留下来的都是硬骨头;•重症救治能力的提升。

抗菌药物的种类繁多,150多个品种,需要掌握的抗菌药特性:①药效学PD:抗菌谱、抗菌活性、联合抗菌作用、抗生素后效应;②药动学PK:吸收、分布(组织浓度)、排泄途径(肝胆、肾脏);③临床应用:适应证,各类部位感染、各类细菌感染应用的注意点;④不良反应:常见不良反应,注意点,特殊病理、生理人群的应用。

感染病科的出入口感染病科:入口-“垃圾桶”开设非传染性的感染病房,要敢于成为“垃圾桶”。

感染病的“垃圾桶”(difficult-to-treat infections)有多种基础病如糖尿病、结构性疾病的复杂性感染;高龄、合并用药;肿瘤化、放疗后的复杂感染;大手术后的脏器感染如器官移植后感染、脑膜炎、腹膜炎。

非感染病的“垃圾桶”收治发热待查(40%仍为感染病,60%为非感染病)。