考古发掘中的采样系统

- 格式:ppt

- 大小:5.19 MB

- 文档页数:28

田野考古信息化与“互联网考古”现代信息技术的飞速发展已经并正在深刻地改变着我们的工作和生活方式,考古学也不例外,数字考古、信息考古等概念早已深入人心。

以田野考古工作为例,遥感、地理信息系统(GIS)已经是区域系统调查的必备工具;田野考古发掘数据库、多基线数字摄影测量和三维激光扫描等也越来越普遍地应用在考古发掘工地。

总之,信息化是考古学获取资料,开展田野考古工作的必然发展趋势。

归纳起来,田野考古的信息化大致经历了三个发展阶段:1.信息采集阶段。

从本世纪初开始,一些数字化的信息采集手段开始出现在田野考古工作中,首先是考古测绘领域。

为了适应聚落形态研究的需要,电子全站仪结合CAD绘图应用到考古遗址测绘,以获取矢量电子地图。

与传统测绘图相比,矢量地图不仅绘图精度高,而且可以方便地分层、分类管理地图要素,给考古工作带来很大的便利。

与此同时,一些由考古工作者开发的单机版田野发掘数据库开始出现。

但这些数据库的主要目的是统一田野考古记录的格式,实现一些简单的检索和汇总功能,考古遗址上大量的记录和管理信息还无法数字化。

2.管理分析阶段。

随着个人计算机的普及,尤其是计算机从桌面(desktop)走向移动(laptop),田野考古进入到一个数字化的大发展时期。

几乎所有的考古工地都开始装备笔记本电脑、数码相机等设备,田野考古数字化的内容也大大扩充,除了电子表格和数码照片之外,三维模型、正射影像等新的数字记录方式被广泛采用。

这一时期,基于个人电脑的数据库迅速发展起来,出现了形形色色的田野发掘数据库,桌面版的地理信息系统软件也在考古调查和勘探中被广泛使用。

考古工作者开始利用数据库对发掘资料和考古工地进行管理,一些区域系统调查也使用桌面地理信息系统软件对调查数据开展空间分析。

一些遗址发掘者提出建设考古地理信息系统的设想,但主要还仅停留在概念的阶段。

3.共享与协同阶段。

近年来网络技术的发展,尤其是互联网的大发展再次带来了信息技术的革命。

测绘技术在考古发掘中的应用实例近年来,随着科技的不断进步和测绘技术的发展,其在考古学中的应用得到了越来越广泛的关注和应用。

测绘技术能够为考古工作提供高效、精确的数据支持,极大地推动了考古的发展和研究。

本文将为大家介绍一些测绘技术在考古发掘中的应用实例。

首先,测绘技术在考古勘探中的应用是非常重要的。

在考古发掘之前,研究人员需要对考古地点进行详细的勘探。

传统的勘探方法通常需要消耗大量的时间和人力,而且得到的数据也不够准确。

而利用测绘技术,研究人员可以通过遥感技术,获取大面积地表地貌的图像数据,并且可以进行地形、地貌的三维重建。

这些数据为后续的考古发掘提供了重要的基础信息,使得勘探工作更加高效、准确。

其次,测绘技术在考古发掘中的应用还体现在对考古遗址的保护和管理上。

考古遗址为人们研究古代文化提供了宝贵的研究材料,因此其保护显得尤为重要。

利用测绘技术,研究人员可以对考古遗址进行全面详细的测量和实地调查,记录下遗址的准确地理位置和空间分布。

同时,测绘技术还能够帮助研究人员进行考古遗址的保护规划和管理,有效地防止遗址的破坏和损毁,保护我们宝贵的历史遗产。

在考古发掘过程中,测绘技术也为研究人员提供了有效的工具和方法。

在考古发掘过程中,研究人员需要对考古遗址进行详细、精确的测量和记录。

传统的测量方法通常需要手工测量,耗时费力,而且容易出现误差。

而利用测绘技术,研究人员可以利用激光扫描技术对遗址进行三维扫描,获得高精度的遗址模型。

这些模型可以为研究人员提供更加准确的考古数据,有助于深入研究古代文化和历史。

此外,测绘技术在考古鉴定和分析中也发挥了重要作用。

考古发掘之后,研究人员需要对考古发现物进行详细的鉴定和分析,以了解其所属的历史时期、文化背景等。

利用测绘技术,研究人员可以对考古发现物进行高分辨率的三维扫描,获取它们的精准形状和尺寸数据。

同时,利用光谱分析技术,还可以对考古发现物进行化学成分分析,以更好地了解其材质和特点。

文物考古中的实验室分析技术文物考古是研究人类历史和文化的重要领域,而实验室分析技术在文物考古中扮演着至关重要的角色。

通过一系列科学技术手段,实验室分析技术能够帮助考古学家揭示文物的年代、制作工艺、原料成分等信息。

本文将介绍文物考古中常用的实验室分析技术,包括放射性碳定年、X射线荧光光谱、扫描电子显微镜以及质谱分析等。

一、放射性碳定年技术放射性碳定年是一种常用于文物考古的技术手段。

该技术基于放射性碳-14在物质中的衰变速率进行测定,可以确定物质的年龄。

通过采集文物中含有有机物的样品,如木材、纺织品等,实验室可以测定其中碳-14同碳-12的比例,从而推测出文物的年代。

放射性碳定年技术在文物考古领域具有重要意义,能够帮助考古学家确定文物的历史时期,为文物研究提供重要依据。

二、X射线荧光光谱技术X射线荧光光谱是一种常用的非破坏性分析技术,可以用于研究文物中的元素成分。

该技术利用物质受到X射线照射后产生的特征荧光,通过分析荧光的能谱可以确定文物中含有的元素及其含量。

对于文物考古研究来说,X射线荧光光谱技术可以帮助考古学家识别文物的原料种类、制作工艺等重要信息。

例如,通过对青铜器等金属文物进行X射线分析,可以确定其成分并进一步了解其制作工艺和流传历史。

三、扫描电子显微镜技术扫描电子显微镜(SEM)技术是一种高分辨率的成像技术,在文物考古中被广泛应用。

SEM技术能够提供高清晰度的文物表面形貌图像,并结合能谱分析技术,还可以确定文物中元素的分布情况。

这对于研究文物的制作工艺、表面处理方式以及使用痕迹等方面十分重要。

通过扫描电子显微镜技术,考古学家能够更加深入地了解文物的细节信息,从而推测文物的历史背景和使用方式。

四、质谱分析技术质谱分析是一种高精度的分析技术,常用于研究文物中的有机物质。

质谱分析技术可以对文物样品中的化学成分进行鉴定和定量分析,帮助考古学家确定文物的材料来源、工艺特征等关键信息。

在文物考古中,质谱分析技术可以应用于研究陶瓷、颜料、染料等文物材料的分析,为文物的保护修复提供科学依据。

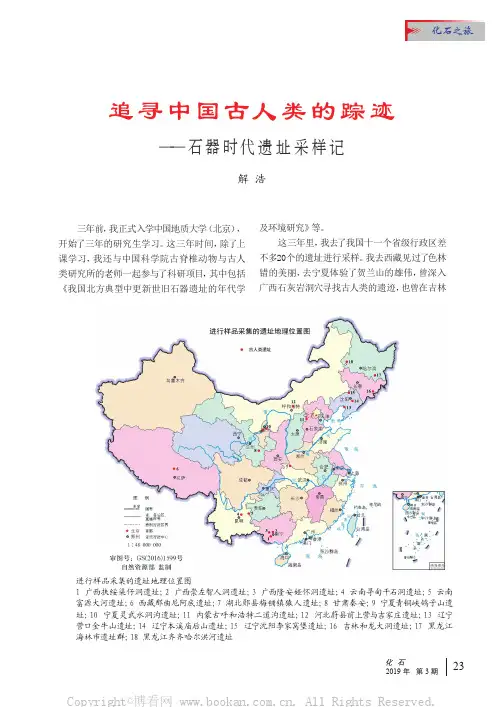

化石之旅进行样品采集的遗址地理位置图1 广西扶绥渠仔洞遗址;2 广西崇左智人洞遗址;3 广西隆安娅怀洞遗址;4 云南寻甸干石洞遗址;5 云南富源大河遗址;6 西藏那曲尼阿底遗址;7 湖北郧县梅铺镇猿人遗址;8 甘肃秦安;9 宁夏青铜峡鸽子山遗10 宁夏灵武水洞沟遗址;11 内蒙古呼和浩特二道沟遗址;12 河北蔚县前上营与吉家庄遗址;13 辽宁营口金牛山遗址;14 辽宁本溪庙后山遗址;15 辽宁沈阳李家窝堡遗址;16 吉林和龙大洞遗址;17 黑龙江海林市遗址群;18 黑龙江齐齐哈尔洪河遗址部分遗址局部图地面上散落和地层中埋藏的石制品云南大河遗址地层中出土的烧骨初冬的稻田里踏霜找寻几万年前的石器。

无论是夏季的炎炎烈日,还是高原上的稀薄空气,不管是洞穴的幽深难测,抑或数十米厚的地层沉积,都不能冷却我们科学研究的心、阻挡我们追求真理的脚步。

去的这些地方很多都是人烟稀少,生活也存在诸多不便,但金牛山遗址啮齿动物下颌骨遗址中的遗迹年,在遗址中我们发现了火塘。

这个火塘中有很多有规律分布的石块,呈“U”形,这样可以使火堆燃烧时更加集中,提高了火塘的效率。

通过研究遗址中的石器、动物骨骼以及其他遗迹,科研工作者们可以得出古人类的石器制作方式、食谱特征、生活方式等结论。

但古人类生存的具体年代、生活环境的变化以及其他方面则需要更多的数据资料。

我们对石器时代遗址采集的样品主要包括光释光样品、孢粉样品和散样。

其中光释光样品用作测定绝对年代,孢粉样品用来提取孢粉并进行分析古环境变化,散样用来做粒度等试验。

这些样品都来自于沉积地层,有的可以直接在地层剖面上采取,有的样品则需要借助梯子,还有的要挖掘很深的探方,下去采样。

对遗址采完样品后,接下来要把样品运到实验室进行一系列的前处理,然后再做实验。

有时候一个实验周期即从采样到出来测试结果需要几个月的时间,可以说是很复杂的。

得出实验数据,我们再根据数据绘制图像,然后搜集文献,和别的遗址的数据进行对比研究,最后才能得出结论。

古代残留物分析在考古中的应用考古学是一门揭示人类历史和文化的学科,通过研究古代遗址和遗物,考古学家能够了解人类社会的演变和发展。

古代残留物分析在考古学中扮演着重要的角色,它为考古学家提供了更加深入和准确的研究方法。

本文将探讨古代残留物分析的种类、方法及其在考古中的应用。

古代残留物分析主要包括动物、植物、人类等方面的分析。

动物残留物分析:通过对遗址中的动物骨骼、牙齿等进行研究,可以了解古代人类的生活方式、饲养动物的情况以及动物的地理分布等。

植物残留物分析:通过对遗址中的植物种子、果实、茎叶等进行研究,可以了解古代人类的农作物种类、种植技术以及植物资源的利用情况等。

人类残留物分析:通过对遗址中的人类遗骸、毛发、排泄物等进行研究,可以了解古代人类的身体形态、健康状况、疾病类型以及人类的基因信息等。

古代残留物分析的方法包括采样、化验等方面的具体操作。

采样:通过对遗址进行系统性的发掘,收集动物、植物、人类等方面的残留物样本。

化验:通过对样本进行物理、化学等方面的检测,获取残留物的种类、组成成分等信息。

常用的化验方法包括碳-14测年法、DNA分析、形态学分析等。

古代残留物分析在考古学中的应用广泛,它可以帮助考古学家进行年代推定、食物链研究、人类迁徙与遗传等方面的研究。

年代推定:通过动物、植物、人类等方面的残留物分析,可以了解遗址的年代和历史背景。

例如,碳-14测年法可以确定遗址的年代范围。

食物链研究:通过对动物、植物的残留物进行分析,可以了解古代人类的食物来源以及食物链结构,进而揭示人类生活方式和文化特点。

人类迁徙与遗传:通过对人类残留物进行分析,可以了解古代人类的身体形态、基因信息等,为研究人类的迁徙和演化提供科学依据。

例如,DNA分析可以揭示古代人类的亲缘关系和遗传信息。

古代残留物分析在考古学中具有广泛的应用,它为考古学家提供了重要的研究手段和方法,帮助揭示人类历史和文化的奥秘。

随着科技的不断进步,古代残留物分析将会有更加精确和高效的方法,为考古学研究提供更多的可能性。

考古学家的工作装备什么是必备工具考古学家的工作装备 - 必备工具考古学是一门专门研究人类历史与文化的学科,考古学家在进行考古挖掘和研究的过程中,需要使用一系列的工作装备和工具。

这些工具不仅可以帮助他们发现和收集考古文物,还能保护他们的安全和提高工作效率。

本文将会介绍一些考古学家必备的工具。

一、勘察器材1. 探测器:考古学家需要使用金属探测器来探测地下的金属物体,如铜器、铁器或其它金属制品。

探测器可以帮助考古学家准确锁定挖掘的目标区域。

2. 全球定位系统(GPS):GPS系统可以提供准确的位置信息,考古学家可以通过GPS来记录并标记他们所挖掘的点位,确保后续研究与公开报告的准确性。

3. 绳索和测量工具:在考古挖掘现场,考古学家需要使用绳索和测量工具来确定每个发掘物体的相对位置和精确度,以便正确记录、分析和再现挖掘现场。

二、挖掘工具1. 炸药与起爆工具:在需要挖掘较大型遗址或石块时,考古学家可能需要使用炸药与起爆工具。

这样可以帮助他们快速打开难以挖掘的地层,减少劳动强度。

2. 铲子和刀具:铲子、小铲和刀具是考古学家最基本的挖掘工具。

它们可用于轻松而仔细地挖掘和清理古代遗迹。

3. 刷子和刮刀:为了保护考古遗迹和文物的完整性,考古学家需要使用刷子和刮刀来清理和确保小型文物的保存。

4. 筛子:通过筛选,考古学家可以仔细地寻找和收集较小的文物,如陶片、骨骼碎片等。

筛子可帮助他们分离和过滤挖掘现场的杂质,以便更好地收集和记录考古遗物。

三、记录器材1. 照相机:照相机是考古学家记录挖掘发现的关键工具之一。

他们可以通过拍照来保存挖掘现场的特征、文物和相关资料。

拍摄照片有助于后期的研究和分析,以及用于记录和展示考古成果。

2. 笔记本和测量工具:在现场,考古学家需要准确记录每一次挖掘的细节,包括位置、坐标、文物描述等。

笔记本和测量工具可以帮助他们迅速、准确地做出笔记和测量,保证数据的准确性。

3. 检验工具:考古学家需要使用多种检验工具来判断文物的真实性和年代,如显微镜、分类表、放大镜等。

考古学中的遗址勘探技术考古学是研究人类在古代社会活动和文化现象的学科,而遗址勘探技术则是考古学家们进行考古发掘和研究的重要工具。

通过遗址勘探技术,我们可以揭示出历史的真相,还原出古代文化和人类社会的样貌。

本文将介绍几种常见的遗址勘探技术。

1. 非侵入性遥感技术非侵入性遥感技术是一种通过对大范围区域进行高效率的数据采集和分析来探测遗址的方法。

常见的非侵入性遥感技术包括高分辨率卫星遥感、航空遥感以及地面激光雷达等。

通过卫星遥感,我们可以获得遥感影像,并进行地形、植被和土壤等因素的分析,从而识别可能的遗址。

航空遥感则可以通过将遗址进行航空摄影,再利用图像处理技术来识别遗址的迹象。

地面激光雷达技术则可以通过测量地面上物体的三维坐标来检测可能的遗址。

2. 探地雷达技术探地雷达是一种通过发射和接收电磁波来测量地下物质特性的仪器。

考古学家可以利用探地雷达技术来探测地下的建筑物、墓葬、遗物等。

探地雷达可以将电磁波发射到地下,当遇到物体时,部分能量会被反射回来。

通过测量反射回来的信号,考古学家可以确定地下的特定结构,并进一步进行考古发掘。

3. 地球物理勘探技术地球物理勘探技术是一种通过测量地下物质的物理性质来揭示地下结构的方法。

常见的地球物理勘探技术包括地震勘探、重力勘探和磁力勘探等。

地震勘探是通过人工激发地震波并记录地震波传播的方式来测定地下的物质分布和地形。

重力勘探则是通过测量地球引力场的变化来发现地下的密度差异,从而判断可能的遗址。

磁力勘探则是通过测量地球磁场的变化来发现地下的磁异常区域。

除了上述几种常见的遗址勘探技术外,还有许多其他的技术在考古学中得到应用。

例如,地电法是一种利用电阻率和自然电场来测量地下结构的技术;飞行器热红外技术则可以通过测量地表温度的变化来发现地下结构;摄影测量则可以通过对遥感影像进行测量和分析来判断可能的遗址。

总之,遗址勘探技术对于考古学的发展和研究起到了重要的作用。

通过这些技术的应用,考古学家能够更加准确地确定遗址的位置和范围,从而帮助我们了解人类的历史和文化。

古代遗址考古地理采集数据处理和可视化方法古代遗址考古地理是考古学的重要分支之一,通过对古代遗址进行考古地理的研究与分析,可以帮助我们更好地了解古代文明和历史。

在考古地理研究中,采集数据处理和可视化方法是必不可少的工具。

本文将介绍古代遗址考古地理采集数据处理和可视化方法,并探讨其应用和意义。

一、古代遗址考古地理采集数据处理方法1.地理信息系统(GIS)地理信息系统是一种用于储存、管理、分析和显示地理数据的技术工具。

在古代遗址考古地理研究中,GIS可以帮助我们整理和处理大量地理数据,如遗址的地理位置、形状、面积、地形等。

通过GIS,我们可以建立一个遗址数据库,对遗址进行空间分析和模拟,探索古代人类活动的空间分布规律。

2.全球定位系统(GPS)全球定位系统是一种利用卫星导航和定位技术来确定位置的系统。

在古代遗址考古地理研究中,使用GPS可以准确地测量遗址的地理位置,并与其他遗址或地貌等地理要素进行关联。

通过GPS测量,可以建立遗址的空间坐标系统,进一步分析和研究不同遗址之间的空间关系。

3.遥感技术遥感技术是一种利用卫星、飞机等远距离感测设备获取并记录地球大气、水体和地面的物理信息的技术。

在古代遗址考古地理研究中,利用遥感技术可以获取遗址的高清卫星影像和航空摄影图。

通过对这些影像数据的处理和分析,可以识别遗址的空间范围和特征,了解遗址的周边环境和地貌信息,为后续的考古工作提供重要参考。

二、古代遗址考古地理可视化方法1.三维重建三维重建是一种将遗址的平面图像转化为三维模型的方法。

通过使用计算机软件,如AutoCAD、SketchUp等,可以根据遗址的地理数据和考古发掘结果,绘制遗址的三维平面图,再根据实际情况添加建筑、人物等元素,使得遗址的全貌更为直观和形象化。

三维重建可以帮助人们更好地理解古代遗址的布局、结构和规模,为学术研究和文化遗产保护提供可视化参考。

2.动态模拟动态模拟是一种通过计算机模拟和可视化技术,展示古代遗址在不同时间段和场景下的变化过程和活动形态的方法。

考古学中的田野调查和发掘方法考古学是一门通过对古代人类文化遗存的研究以了解人类历史、文化和环境的学科。

而在考古学的研究中,田野调查和发掘是两个重要的方法,它们为考古学家提供了获取古代文化信息的重要途径。

本文将详细介绍考古学中的田野调查和发掘方法。

一、田野调查田野调查是考古学中最基础的方法之一,它是指对潜在的遗址进行系统的地表勘查,以确定其潜在的考古学价值。

田野调查的目的是发现并记录所有可能的考古遗址,以便后续的发掘工作。

田野调查通常包括以下步骤:1. 规划与准备:在进行田野调查之前,考古学家需要进行充分的规划和准备工作。

这包括确定调查区域的边界、研究历史地理学和文献资料等。

2. 邻近环境调查:在实地调查之前,研究人员需要对调查区域的邻近环境进行调查。

这可以帮助他们了解该区域的历史和文化背景,从而指导后续的调查工作。

3. 地表勘查:地表勘查是田野调查的核心工作。

通过实地踏勘,考古学家可以发现地表的关键线索,如人工遗迹、出土文物或构筑物。

他们还会使用地理信息系统(GIS)等工具,帮助记录和分析这些发现。

4. 考古调查报告:田野调查结束后,考古学家需要撰写一份详细的调查报告。

这份报告应该包括调查区域的地理位置、发现的遗址类型和数量,以及地表勘查中的样本数据等信息。

这份报告将为后续的发掘工作提供重要的参考。

二、发掘方法在田野调查的基础上,考古学家可以选择对具有潜在价值的遗址进行发掘工作。

发掘是考古学的核心环节,通过对考古遗址的系统挖掘,可以获取大量的文化遗存并还原古代社会的面貌。

发掘工作一般分为以下几个步骤:1. 设计挖掘方案:在进行发掘之前,考古学家需要制定详细的挖掘方案。

这包括确定挖掘的目标、采样数量和采样方式,以及使用的工具和技术等。

2. 试掘与勘探性发掘:为了了解遗址的结构和走向,研究人员通常会进行试掘和勘探性发掘。

这些工作可以帮助他们确定主要发掘区域,并收集初步的文化遗存样本。

3. 系统发掘:在确定发掘区域后,考古学家会进行系统的挖掘工作。

树木年轮定年原理、取样方法和分析方法定年是考古分析中的一个重要方面之一。

在考古领域有许多断代测年方法,而树轮定年是最精确的一种定年方法,可以精确到年,甚至到某个季节.树轮年代学(Dendrochronology),也叫树轮定年(Tree–ring Dating),是对树木年轮年代序列的研究,科学的树轮年代学是美国的天文学者道格拉斯(Douglass)博士于二十世纪初研究建立起来的。

他用树轮定年法测定了印第安人遗址中残留树木的树轮,明确了遗址的年代,于是这种方法在美国的史前年代学研究中得以确立。

自从科学的树轮年代学建立以来,树轮年代学有了长足的发展。

在建立长序列的年轮年表方面,许多国家已经建立了不同长度的年表,其中有两条长序列的年轮年表,一条是利用美国西南部考古遗址出土的木材样本,构建了这一地区的史前年代学框架,建立了上万年的刺果松(Pinus aristata)年轮年表,另一条是德国建立了不间断的可延续到整个全新世的10430年的栎树(Quercus)年轮年表。

利用长序列年轮年表不但对新石器时代的遗存进行了定年,对古建、古美术的木材样本进行定年,而且对14C年代进行了校正,推测过去一些事件的年代,河流的改道,推测过去社会经济和文化状况,聚落的居住史和建筑史等。

总之,在考古学领域,树轮年代学主要有两方面的作用,一方面是利用树木年轮分析判定过去人类文化遗存的年代,另一方面是对过去气候(包括温度、降水)和环境进行重建和研究.因此,为了尽快地建立长序列的年轮年表,有必要对树轮年代学的原理、分析方法和取样方法几个方面系统介绍,使考古工作者了解和掌握,以便取到比较理想的木材样本。

一树轮年代学的原理树木树干的形成层每年都有生长活动,春季形成层细胞分裂快,个大壁薄,在材质上表现疏松而色浅,称为春材;由夏季到秋季,形成层的活动渐次减低,细胞分裂和生长渐慢,个小壁厚,材质上致密而色深称为秋材。

树木的年轮,就是树干横截面上木质疏密相间的同心圆圈。

文物数字化采集的方式

文物数字化采集是一种现代化的方式,通过使用数字技术和设备对文物进行数据采集、处理、存储和展示,以实现文物的保护、研究和利用。

以下是文物数字化采集的主要方式:

1.图像采集:通过高清晰度的相机和灯光设备,将文物的表面细节和颜色信

息拍摄下来,生成高分辨率的图像。

这些图像可以用于文物的复制、修复、研究和展示。

2.三维扫描:通过使用激光扫描仪或其他三维扫描设备,将文物的形状、尺

寸和颜色等信息扫描下来,生成三维模型。

这些模型可以用于文物的复制、修复、保护和研究。

3.虚拟现实技术:通过使用虚拟现实技术,将文物的场景和细节进行模拟和

再现,让观众能够身临其境地感受文物的历史背景和特点。

4.增强现实技术:通过使用增强现实技术,将文物的信息和背景与现实场景

进行融合,实现文物的互动展示和动态展示。

5.数据库建设:建立文物数字化数据库,将文物的各种信息进行整理、归纳

和存储,方便研究人员进行查询和研究。

6.数字化修复:通过使用数字化技术,对文物进行修复和保护,例如对损坏

的文物进行数字化复原、对文物进行数字化保护等。

7.数据分析:通过使用数据分析技术,对文物的信息进行挖掘和分析,例如

对文物的历史背景、文化内涵、艺术价值等方面进行分析和研究。

总之,文物数字化采集是一种非常有用的方式,可以实现对文物的全面采集和保护,提高文物的保护和研究水平。

同时,数字技术还可以为观众提供更加生动、直观的展示体验,促进文物的传承和发展。

考古学家如何进行遗址勘探和发掘考古学是研究古代文化和人类历史的学科,通过遗址勘探和发掘来揭示古代社会的面貌和发展。

本文将介绍考古学家如何进行遗址勘探和发掘的步骤和技术。

一、遗址勘探遗址勘探是考古学家的第一步,目的是确定潜在的考古遗址并确定研究的重点。

以下是常见的遗址勘探方法:1. 田野调查:考古学家会在可能存在遗址的土地中进行系统的田野调查。

他们会走访当地居民和农民,收集口头传说和民间故事,以获得有关古代遗址可能存在的线索。

2. 航空摄影:利用航空摄影技术可以从高空观察地表,发现地下的遗迹痕迹。

这种方法常常用于大面积地区的遗址勘探。

3. 地质勘探:通过地貌学和地质学的方法来分析地层和地形,确定可能存在古代遗址的地理特征。

4. 非侵入性调查:使用地球物理技术,如地雷达、电阻率测量和磁力测量等,来探测地下的文化遗存。

通过以上的遗址勘探方法,考古学家们可以确定潜在的考古遗址,并为进一步的发掘做好准备。

二、遗址发掘遗址发掘是考古学家的核心工作,通过挖掘和研究遗址的文化遗存,揭示古代社会的历史和文化内涵。

以下是常见的遗址发掘步骤:1. 清理表面:在开始正式发掘之前,考古学家会先对遗址表面进行清理,除去杂草和杂物,为进一步的工作做好准备。

2. 建立探区:考古学家会选择一些具有代表性的区域进行发掘,这些区域被称为探区。

探区的选择通常基于采样策略和研究目的。

3. 采样调查:在探区内,考古学家会进行局部的采样调查。

他们会挖掘小坑或掘进试沟,以获取地层的信息和遗存的分布情况。

4. 层次挖掘:根据采样调查的结果,考古学家会进行层次挖掘,逐层挖掘和记录发现的文物、遗存和构筑物。

5. 文物保存:在发掘过程中,考古学家会仔细记录并保存所有发现的文物和遗存。

他们会进行清理、修复和标注,并将其送往博物馆或实验室进行进一步的研究。

6. 数据分析:在发掘结束后,考古学家会对收集到的文物、资料和记录进行综合分析。

他们会通过已有的历史和学科知识,对遗址进行年代测定、文化归类和历史背景研究。

考古发掘作业指导书一、前言考古发掘是一项重要的文化遗产保护工作,旨在通过发掘遗址和遗迹,揭示古代社会的历史和文化。

为确保发掘作业的准确性和高效性,本指导书旨在为考古人员提供具体指导和操作细节。

二、准备工作1. 资料收集:在开始发掘前,要详细收集相关的历史文献和图纸资料,并对发掘地点进行考察,了解地形地貌和文物分布情况。

2. 团队组建:确保组建一支技术过硬、经验丰富的考古团队,包括考古学家、文物保护专家、测绘人员等。

3. 工具准备:根据实际需要准备各种必要的考古工具,如挖掘工具、测量仪器、标本采集工具等。

三、现场操作1. 基本原则:在发掘现场,要遵循谨慎、细致、有序的原则,确保文物和遗址的完整性。

2. 采样方法:根据遗址类型和实际情况,采用适当的发掘方法,如竖向发掘、水平发掘、透视发掘等。

3. 清理工作:在采样前,先进行表面清理工作,清除表土和杂物,保持发掘面干净整洁。

4. 标本采集:对于出土的遗物和遗迹,要进行适当的标本采集和记录,包括编号、尺寸、颜色、材质等信息。

5. 测量绘图:利用测量仪器进行地形测量和绘图工作,要准确记录遗址的地理位置和遗迹分布。

6. 文物保护:注意采取正确的措施,保护好发掘的文物和遗址,如包装、封存、防潮等。

四、数据整理和分析1. 数据记录:及时记录和整理发掘过程中的数据,包括文物编号、位置、数量、出土时序等信息。

2. 现场照片:在发掘现场拍摄照片,包括整体遗址照片、局部特写照片等,为后期数据分析提供依据。

3. 数据分析:依据发掘的数据和照片,进行数据分析和比对,揭示遗址的年代、功能和文化特征。

4. 学术研究:将发掘的结果与相关研究成果相结合,进行进一步的学术研究和讨论,撰写相关学术论文或报告。

五、报告撰写1. 报告框架:撰写发掘报告时,按照国家文物局的要求,确保报告的结构完整和科学合理。

2. 报告内容:报告应包括遗址的背景介绍、发掘过程和结果、文物鉴定和保护等内容,重点突出创新性成果。