浅析拉维莱特公园50页PPT

- 格式:ppt

- 大小:5.29 MB

- 文档页数:50

“解构不是拆毁或破坏,我不知道解构是否是某种东西,但如果他是某种东西,那它也是对于存在的一种思考,是对于形而上学的一种思考。

” ——德里达“解构意味着对设计任务的根本思想进行挑战,也意味着对建筑旧俗习惯的否定。

” ——伯纳德•屈米欧洲一直是景观设计的试验场,众多一流的设计师都在那里留下了出色的作品。

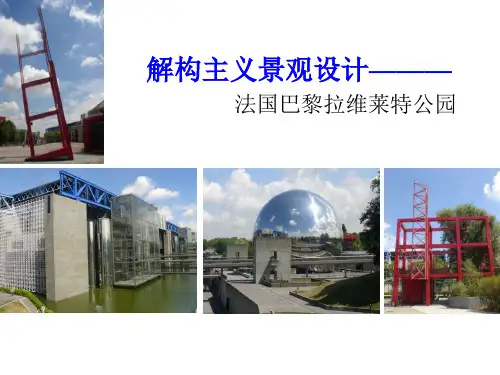

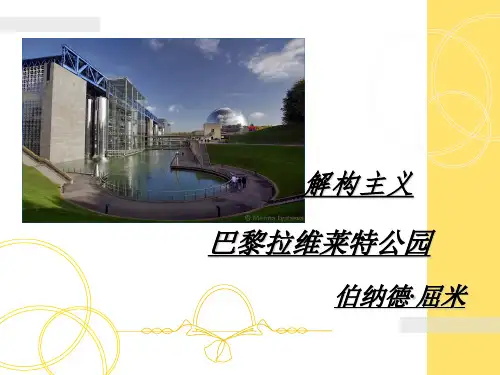

其中位于法国巴黎的拉•维莱特公园(Parc de La Villette) 因其独特的形象和设计理论而格外引人注目。

它不仅是欧洲近现代景观设计的代表作之一,更凭借所谓“解构主义”的设计思想和另类新奇的建筑设计成为国内一些设计师广为模仿的样板。

1解构主义1.1何谓解构主义?说起解构主义,就不得不提起结构主义和符号学,它们是20世纪50 年代后期到60年代在法国兴起的哲学理念。

结构主义坚信世界是由结构中的各种关系而不是由事物本身构成的。

结构主义是建立在“形而上学”基础上的,它具有二元对立性、整体性、中心性及系统的封闭性[1]。

随后,于20世纪60年代,法国哲学家德里达(Jacques Derrida)在其《论语法学》一书中第一次正式使用了“解构主义”一词,标志着解构主义哲学的正式确立[2]。

解构主义认为传统哲学的二元对立命题中森严的等级秩序是不合理的,它强调瓦解二元对立的统治和被统治关系,采用分解、消减和移置的方法使二者势均力敌,达到一种新的平衡。

解构主义反对形式、功能、结构、经济彼此之间的有机联系,提倡分解、片段、不完整、无中心、持续地变化等等,因而解构主义者们所表现出来的外在特征便是对传统的审视与背叛、对社会的关注与批判[3]。

1.2解构主义在景观设计中的张力20 世纪70 年代以后解构主义哲学渗透到建筑界,极大地影响了建筑思想活动的具体内容和理论评论,并逐渐演变成为一种新的建筑思潮。

解构主义哲学在建筑领域的移植进一步也对景观设计产生影响,成为景观设计创新的生长点。

解构主义哲学基于对传统的一元专制的反抗,反对个性的压制,反对科学与技术的极端迷信,进而对其进行颠覆、解体,探索建立新的城市景观形式。

法国拉维莱特公园解析城市公园通常被作为城市居民的室外活动场,并旨在创造优美的绿色自然环境,提高城市的人居环境。

笔者考察参观了欧洲的一些城市公园后,发觉公园也并非只是为城市居民服务的,各国的旅行者也喜欢到这里来休憩、感受城市特色,与当地居民交谈,了解不同的民风。

有特别魅力、特别知名的城市公园尤其吸引了旅游者的到来,法国巴黎拉维莱特公园就是一例,无论是对园林景观有独到眼光的专业人士还是观光度假的游客都几乎无不来者。

它的建造形式、景观早已被国人熟知,笔者在这里谈的是它不为人熟知的另一方面:为旅游者的考虑。

拉维莱特公园不仅仅是一个有魅力的、吸引人的公园,而是一个场所:一个城市的客厅,城市居民用以展示自已特色、招待客人的场所。

公园的建造背景拉维莱特公园建造于“解构主义”这一艺术流派逐渐被广大设计师认可的年代。

1982年,举办了国际性的公园设计竞赛,最后,建筑师屈米(Bern ard Tschu mi)的方案中奖了。

解构主义是当时非常新派的艺术思潮,将既定的设计规则加以颠倒,反对形式、功能、结构、经济彼此之间的有机联系,提倡分解、片段、不完整、无中心、持续地变化等等,认为设计可以不考虑周围的环境或文脉等,给人一种新奇、不安全的感觉。

拉维莱特公园是纪念法国大革命200周年巴黎建造的九大工程之一,1974年以前,这里还是一个有百年历史的大市场,当时的牲畜及其它商品就是由横穿公园的乌尔克运河运送。

公园位于巴黎的东北角,位置并不靠近市中心,但是有多条地铁和公交线路到达,公园的南北都有站点,当游客游览完南北有1000多米长度的公园后,能在公园的另一端坐到车,也确实是一个人性化的交通设计了。

公园在建造之初,它的目标就定为:一个属于21世纪的、充满魅力的、独特并且有深刻思想意义的公园。

它既要满足人们身体上和精神上的需要,同时又是体育运动、娱乐、自然生态、科学文化与艺术等诸多方面相结合的开放性的绿地,并且,公园还要成为各地游人的交流场所。

“解构不是拆毁或破坏,我不知道解构是否是某种东西,但如果他是某种东西,那它也是对于存在的一种思考,是对于形而上学的一种思考。

” ——德里达“解构意味着对设计任务的根本思想进行挑战,也意味着对建筑旧俗习惯的否定。

” ——伯纳德•屈米欧洲一直是景观设计的试验场,众多一流的设计师都在那里留下了出色的作品。

其中位于法国巴黎的拉•维莱特公园(Parc de La Villette) 因其独特的形象和设计理论而格外引人注目。

它不仅是欧洲近现代景观设计的代表作之一,更凭借所谓“解构主义”的设计思想和另类新奇的建筑设计成为国内一些设计师广为模仿的样板。

1解构主义1.1何谓解构主义?说起解构主义,就不得不提起结构主义和符号学,它们是20世纪50 年代后期到60年代在法国兴起的哲学理念。

结构主义坚信世界是由结构中的各种关系而不是由事物本身构成的。

结构主义是建立在“形而上学”基础上的,它具有二元对立性、整体性、中心性及系统的封闭性[1]。

随后,于20世纪60年代,法国哲学家德里达(Jacques Derrida)在其《论语法学》一书中第一次正式使用了“解构主义”一词,标志着解构主义哲学的正式确立[2]。

解构主义认为传统哲学的二元对立命题中森严的等级秩序是不合理的,它强调瓦解二元对立的统治和被统治关系,采用分解、消减和移置的方法使二者势均力敌,达到一种新的平衡。

解构主义反对形式、功能、结构、经济彼此之间的有机联系,提倡分解、片段、不完整、无中心、持续地变化等等,因而解构主义者们所表现出来的外在特征便是对传统的审视与背叛、对社会的关注与批判[3]。

1.2解构主义在景观设计中的张力20 世纪70 年代以后解构主义哲学渗透到建筑界,极大地影响了建筑思想活动的具体内容和理论评论,并逐渐演变成为一种新的建筑思潮。

解构主义哲学在建筑领域的移植进一步也对景观设计产生影响,成为景观设计创新的生长点。

解构主义哲学基于对传统的一元专制的反抗,反对个性的压制,反对科学与技术的极端迷信,进而对其进行颠覆、解体,探索建立新的城市景观形式。