高二语文《论民本》学习要点

- 格式:doc

- 大小:38.50 KB

- 文档页数:4

论民本的知识点总结一、概念内涵民本的概念内涵主要包括以下几个方面:1. 人民至上:民本思想强调国家和政府的权力应当来自于人民,为了人民,最终归于人民。

人民的利益应当被置于政治权力的核心地位,一切政治活动都应当围绕人民的利益展开。

2. 以民为贵:民本思想强调人民的生命、财产、权利等应当受到尊重和保护,政治决策应当以人民的利益为重中之重。

3. 为民造福:政府的一切活动都应当围绕着为人民谋福祉,促进人民的福祉和幸福。

4. 理性民主:民本思想倡导政治决策应当依靠人民的理性意志和自主进行,政府执政应当是民主的,尊重人民的选举权和知情权,听取人民的意见和建议。

5. 责任透明:政府应当对人民负责,政治决策应当透明公开,政府应当对人民的权利和福祉承担责任。

以上这些方面是民本思想的基本内涵。

二、历史渊源民本思想在中国古代政治中具有悠久的历史渊源,可以追溯到古代儒家学说和道家学说中。

1. 儒家学说:儒家学说强调“民为贵”,“民生为重”,“民贵君轻”,“民生民生”,强调政治权力应当以人民的利益为根本出发点和归宿,政治决策应当谋求人民的幸福和福祉。

儒家学说对于民本思想的形成和发展起到了积极的作用。

2. 道家学说:道家学说也强调“民为贵”,“天下为公”,“天下大同”,这些思想对于后来的民本思想也产生了一定的影响。

3. 中国传统的农耕社会:中国传统的农耕社会注重诸侯对百姓的关注和照顾,推崇封建统治者以百姓的利益为重。

在中国传统政治文化中,这些思想对于民本思想的形成和发展都有一定的影响。

三、在不同时期的表现在不同时期,中国的政治活动中都对民本思想进行了一定的体现和表现。

1. 古代政治:古代中国的政治决策大多围绕着国家百姓的利益和福祉,政府的权力也是来自于人民,并归于人民。

历史上有许多帝王在执政时期都非常重视人民的生活和福祉,例如汉武帝提倡“去奢号令”、“薄赋敛”,唐玄宗提倡“开元盛世”,大力兴修水利工程,都是为了提高人民的生活水平。

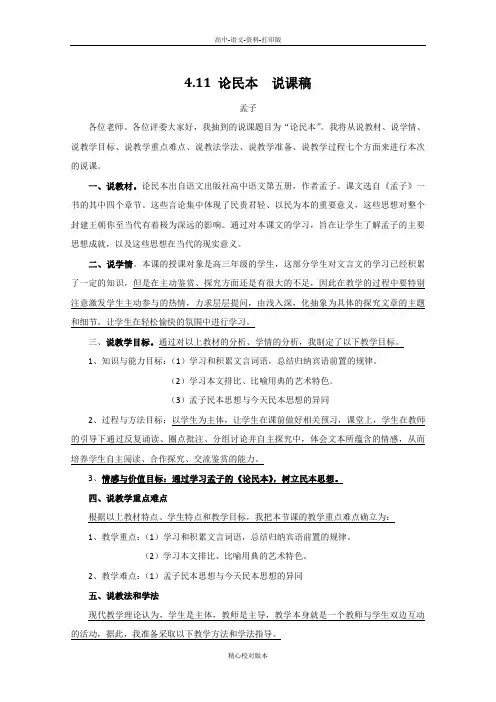

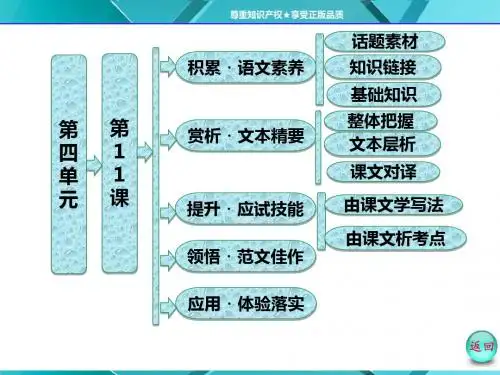

4.11 论民本说课稿孟子各位老师、各位评委大家好,我抽到的说课题目为“论民本”。

我将从说教材、说学情、说教学目标、说教学重点难点、说教法学法、说教学准备、说教学过程七个方面来进行本次的说课。

一、说教材。

论民本出自语文出版社高中语文第五册,作者孟子。

课文选自《孟子》一书的其中四个章节。

这些言论集中体现了民贵君轻、以民为本的重要意义,这些思想对整个封建王朝你至当代有着极为深远的影响。

通过对本课文的学习,旨在让学生了解孟子的主要思想成就,以及这些思想在当代的现实意义。

二、说学情。

本课的授课对象是高三年级的学生,这部分学生对文言文的学习已经积累了一定的知识,但是在主动鉴赏、探究方面还是有很大的不足,因此在教学的过程中要特别注意激发学生主动参与的热情,力求层层提问,由浅入深,化抽象为具体的探究文章的主题和细节。

让学生在轻松愉快的氛围中进行学习。

三、说教学目标。

通过对以上教材的分析、学情的分析,我制定了以下教学目标。

1、知识与能力目标:(1)学习和积累文言词语,总结归纳宾语前置的规律。

(2)学习本文排比、比喻用典的艺术特色。

(3)孟子民本思想与今天民本思想的异同2、过程与方法目标:以学生为主体,让学生在课前做好相关预习,课堂上,学生在教师的引导下通过反复诵读、圈点批注、分组讨论并自主探究中,体会文本所蕴含的情感,从而培养学生自主阅读、合作探究、交流鉴赏的能力。

3、情感与价值目标:通过学习孟子的《论民本》,树立民本思想。

四、说教学重点难点根据以上教材特点、学生特点和教学目标,我把本节课的教学重点难点确立为:1、教学重点:(1)学习和积累文言词语,总结归纳宾语前置的规律。

(2)学习本文排比、比喻用典的艺术特色。

2、教学难点:(1)孟子民本思想与今天民本思想的异同五、说教法和学法现代教学理论认为,学生是主体,教师是主导,教学本身就是一个教师与学生双边互动的活动,据此,我准备采取以下教学方法和学法指导。

(1)诵读教学法。

11 《论民本》教学设计[教学目标]1、理解孟子的民本思想的内涵并大致了解这一思想的产生和发展,它的进步性和它的局限性。

2、继续学习和积累文言词语,(苟、胜、就、刑、衣、王、诸、何、几、者、莫、虽等)总结归纳宾语前置的规律并能举一反三。

3、学习本文运用排比、比喻、用典的语言特色。

[教学重点]1、学习和积累文言词语,(苟、胜、就、刑、衣、王、诸、何、几、者、莫、虽等)总结归纳宾语前置的规律。

2、了解孟子的民本思想。

[教学难点]1、孟子的民本思想与今天以民为本思想的异同。

2、特殊文言句式的规律。

[教学方法]在学生反复阅读的基础上,带领学生整体感知与精细分析相结合来理解课文,在学生自主学习和合作探究的基础上教师适时点拨。

[教学安排]3课时。

第一课时一、作者简介儒家第二大宗师——孟子孟子(约前 372—前 289),名轲,字子舆,邹(现在山东邹城市)人。

战国时期的思想家、教育家、散文家、政治家,是儒家代表人物之一。

后人称之为“亚圣”,地位仅次于孔子。

其思想与孔子思想合称为“孔孟之道”。

孟子远祖是鲁国贵族孟孙氏,后来家道衰微,从鲁国迁居到邹国(今山东邹城东南)。

三岁丧父,孟母将其抚养成人。

在孟子小的时候,母亲为了给他一个好的学习环境,三次搬家。

后人称之为“孟母三迁”。

孟母教子甚严,其“迁地教子”“三断机杼”成为千古美谈,《三字经》里有“昔孟母,择邻处”之说。

在孟子生活的时代,百家争鸣,“杨朱、墨翟之言盈天下”。

孟子站在儒家立场加以激烈抨击。

孟子师承子思(一说是师承子思的学生),继承和发展了孔子的思想,提出一套完整的思想体系,其思想的核心是“仁政”。

他的教育思想和教育方法为后人留下一份珍贵的遗产。

作品:记录孟子的政治活动、政治学说及其言论的《孟子》。

二、背景回放“民为贵,社稷次之,君为轻。

”意思是说,人民放在第一位,国家其次,君在最后。

孟子认为君主应以爱护人民为先,为政者要保障人民权利。

孟子赞同若君主无道,人民有权推翻政权。

论民本(二)班级:____ 姓名:课型:新授课编制人:王庆中编号:08【学习目标】1、熟练诵读课文,积累字词,理自主空间解《梁惠王上》的含义。

2、理解孟子的民本思想对后世的影响。

【学习重点】整体感知课文进一步理解孟子的民本思想。

【学习方法】在学生反复阅读的基础上,带领学生整体感知与精细分析相结合来理解课文,在学生自主学习和合作探究的基础上教师适时点拨。

【预习指导】1、熟读课文,背诵最后三段。

2、结合注释梳理课文《梁惠王上》,积累字词、句式。

3、整体感知课文,进一步理解孟子的民本思想,思考孟子的民本主张在文中是如何体现的。

4、思考孟子的民本思想对后世的影响。

【学习过程】一、检查作业,订正练习一、二、五题二、归纳总结1、解释下列词语在文中的意思(按顺序在课本上做相关批注),疏通《梁惠王上》的含义。

凶:河内:加:河东:无如:察:请:填然:或:鼓:何如:走:胜:数罟:养生:树:衣:夺:谨:申:孝悌:检:莩:是:罪:斯:至:2、怎样理解孟子的“民贵君轻”的主张?3、“五十步笑百步”说明了什么道理?4、孟子的仁政思想在《梁惠王上》中是如何表现的?5、从本文可以看出《孟子》的语言有什么特点?结合文本做简要分析。

6、根据你对历史的了解,谈谈孟子的民本思想对后世的影响。

【深度阅读】儒家的境界信仰儒家文化的朋友在修养中可以达到三重境界。

第一重:“己所不欲,勿施于人。

”第二重:立己立人,达己达人。

第三重:无终食之间违仁。

做到第一重境界需要恪守和谐大原则,完善自我,宽容谦让,不去触犯他人,自己感到窘迫的事情绝不有意地转嫁给别人。

这样能够得到所有人的尊重和美誉,身边会有很多挚友,内心是幸福的,遇到逆境也能从容度过。

第二重境界是儒家贤达。

需要领会先师的微言大义,并在行动中实践和发扬之。

积极入世,担当社会责任,不仅完善自我而且要引导他人,培养青年人,影响社会。

第三重境界则需要经过艰苦的磨练与长期的考验,当传统的规范与自己的意识逐合在一起,不必刻意追求,自然而然地能达到仁和与中正。

《论民本》学习要点一、阅读目的和要求1、正确理解文中的一些实词、虚词。

2、正确理解并准确翻译文中出现的特殊句式。

二、阅读步骤及内容整个课目共分四章,依次来自《孟子·尽心下》、《孟子·离娄上》、《梁惠王下》、《孟子·梁惠王上》等。

1、第一章:<1>重点字词:①为:是,动词。

例:民为贵,社稷次之,君为轻。

②次:排列上次一等。

例:民为贵,社稷次之,君为轻。

③之:代词,它,指民。

例:民为贵,社稷次之,君为轻。

④为:成为,做。

动词。

例:是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。

⑤乎:介词,相当于“于”。

例:是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。

⑥危:动词。

危害。

例:诸侯危社稷,则变置。

⑦则:连词,表假设关系,译为“就”。

例:诸侯危社稷,则变置。

⑧既:时间副词,表示动作行为的完成。

可译为已经、早已,在……以后等。

例:牺牲既成,粢盛既洁。

<2>特殊句式:介宾短语后置,译时仍在动词谓语前。

例:祭祀以时。

译:按时祭祀(社稷)。

<3>参考译文:孟子说:“百姓是最重要的,土地神、谷神次于百姓,君主的地位更轻些。

所以得到许多百姓的拥护就能做天子,得到天子的信任就能做诸侯,得到诸侯的信任就能做大夫。

诸侯危害了土谷之神,那就改立诸侯。

祭祀用的牲畜是肥壮的,谷物是清洁的,又是按时祭祀的,这样做了以后,如果还是干旱水涝,那就改立土谷之神。

”2、第二章:<1>重点字词:①也,语气助词A、在句中,表示短暂的停顿,以提示下文。

例:a、桀纣之失天下也。

b、民之归仁也。

B、在句末,表示判断。

例:a、犹水之就下,兽之走圹也。

b、故为渊驱鱼者,獭也。

c、为丛驱爵者,鹯也。

d、为汤武驱民者,桀与纣也。

e、此之谓也。

C、在句末,表判断,兼表原因。

例:a、失其民也。

b、失其民者,失其心也。

D、在句末,表示肯定的语气。

例:a、所欲与之聚之,所恶,勿施尔也。

11论民本◎诗海拾贝分题得渔村晚照[宋]徐照渔师得鱼绕溪卖,小船横系柴门外。

出门老妪唤鸡犬,张敛蓑衣屋头晒。

卖鱼得酒又得钱,归来醉倒地上眠。

小儿啾啾问煮米,白鸥飞去芦花烟。

【赏析】本诗一反传统,全用写实,为我们描述了一幕让人心酸的渔家生活场景。

全诗不用一典,明白如话,却又含意未尽:渔人迎风斗浪捕鱼的艰辛没有着墨,渔人日常生活的艰窘也没有交代,但却又一览无余地展示在了人们的面前。

徐照笔下的渔翁是一个地地道道、处境艰难的渔民形象。

他辛苦地打了近一整天的鱼以后,时已傍晚,他把小船拢了回来,横系在自家的柴门外,然后就沿溪叫卖去了。

但他用少得可怜的卖鱼钱又买了酒,在回家路上喝醉了,到家就闷声不响地躺在地上睡着了。

他的生活清苦辛酸,是当时许多贫苦渔民的缩影。

◎语林撷英1.孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。

是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。

诸侯危社稷,则变置。

牺牲既成,粢盛既洁,祭祀以时,然而旱干水溢,则变置社稷。

”(《孟子·尽心下》)2.谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

(《孟子·梁惠王上》)3.人有不为也,而后可以有为。

(《孟子·离娄下》)4.君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。

(《孟子·离娄下》) ◎作者卡片“上古竞于道德,中世逐于智谋,当今争于气力。

”孟子所处的战国中期,“上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右”。

各国诸侯争城夺地,角逐开力,蚕食鲸吞,征战不断;人民徭役繁重,水深火热,朝不保夕;社会混乱,礼制崩溃,世风倾颓,剧烈动荡。

权势与暴力被推崇,霸道被视为天道,攻伐凌侵被视作合理,由大国以“力”统一天下的态势已初步形成。

《孟子》就是在这样的背景下产生的。

◎知识链接孟子的思想集中反映在《孟子》一书中。

“施仁政,行王道”是他政治思想的中心内容。

《论民本》学习要点一、阅读目的和要求1、正确理解文中的一些实词、虚词。

2、正确理解并准确翻译文中出现的特殊句式。

二、阅读步骤及内容整个课目共分四章,依次来自《孟子·尽心下》、《孟子·离娄上》、《梁惠王下》、《孟子·梁惠王上》等。

1、第一章:<1>重点字词:①为:是,动词。

例:民为贵,社稷次之,君为轻。

②次:排列上次一等。

例:民为贵,社稷次之,君为轻。

③之:代词,它,指民。

例:民为贵,社稷次之,君为轻。

④为:成为,做。

动词。

例:是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。

⑤乎:介词,相当于“于”。

例:是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。

⑥危:动词。

危害。

例:诸侯危社稷,则变置。

⑦则:连词,表假设关系,译为“就”。

例:诸侯危社稷,则变置。

⑧既:时间副词,表示动作行为的完成。

可译为已经、早已,在……以后等。

例:牺牲既成,粢盛既洁。

<2>特殊句式:介宾短语后置,译时仍在动词谓语前。

例:祭祀以时。

译:按时祭祀(社稷)。

<3>参考译文:孟子说:“百姓是最重要的,土地神、谷神次于百姓,君主的地位更轻些。

所以得到许多百姓的拥护就能做天子,得到天子的信任就能做诸侯,得到诸侯的信任就能做大夫。

诸侯危害了土谷之神,那就改立诸侯。

祭祀用的牲畜是肥壮的,谷物是清洁的,又是按时祭祀的,这样做了以后,如果还是干旱水涝,那就改立土谷之神。

”2、第二章:<1>重点字词:①也,语气助词A、在句中,表示短暂的停顿,以提示下文。

例:a、桀纣之失天下也。

b、民之归仁也。

B、在句末,表示判断。

例:a、犹水之就下,兽之走圹也。

b、故为渊驱鱼者,獭也。

c、为丛驱爵者,鹯也。

d、为汤武驱民者,桀与纣也。

e、此之谓也。

C、在句末,表判断,兼表原因。

例:a、失其民也。

b、失其民者,失其心也。

D、在句末,表示肯定的语气。

例:a、所欲与之聚之,所恶,勿施尔也。

b、今之欲王者,犹七年之病求三年之艾也。

②斯:指示代词。

回指上句。

例:a、得其民,斯得天下矣。

b、得其心,斯得民矣。

③为:介词,给,替。

例:a、故为渊驱鱼者,獭也。

b、为丛驱爵者,鹯也。

c、为汤武驱民者,桀与纣也。

④今:表假设关系,相当于一个假设连词“苟”、“如果”。

例:今天下之君有好仁者,则诸侯为之驱矣。

⑤已:通矣,表陈述语气。

例:虽欲无王,不可得已。

⑥王:名作动,称王,做王。

例:a、虽欲无王,不可得已。

b、今之欲王者,犹七年之病求三年之艾也。

⑦以,连词,表结果,译做“致使”,“导致”。

例:苟不志于仁,终身忧辱,以陷于死亡。

<2>特殊句式:①判断句:例:A、桀纣之失天下也,失其民也。

B、失其民者,失其心也。

C、故为渊驱鱼者,獭也。

D、为丛驱爵者,鹯也。

E、为汤武驱民者,桀与纣也。

②加助词“之”,使非疑问代词、人称代词放在动词谓语前。

译时仍放回动词谓语后。

例:此之谓也。

译:说的就是这种情况。

<3>参考译文:孟子说:“夏桀和殷纣两个天子丧失天下,是由于失去了人民;失去人民,是由于失去了民心。

得天下有办法:得到人民,就能得到天下了;得人民有办法:赢得民心,就能得到人民了;得民心有办法:人民想要的就给他们积聚起来,人民厌恶的,就不强加给他们。

人民归向仁,就像水流向低处、野兽奔向旷野一样。

所以,为深水赶来鱼的,是水獭;给树丛赶来鸟雀的,是鹞鹰;替商汤王、周武王赶来百姓的,是夏桀王和商纣王。

如果天下的君主有爱好仁德的,那么诸侯们就会替他把人民赶来。

即使他不想称王于天下,也不可能了。

现在想称王的人,好比害了七年的病,要找干了三年的陈艾一样。

如果平时不积存,那就一辈子也得不到。

如果不立志实行仁政,必将终身忧愁受辱,以致于死亡。

《诗经》上说:‘那怎能把事办好,只有一块儿淹死了。

'说的就是这种情况。

”3、第三章:<1>重要词语:①莫:无定指代词,没有人。

例:而民莫之死也。

②死:为……而死,动词的为动用法。

例:君行仁政,斯民亲其上,死其长矣。

③如……何,用来询问办法,意思是“把……怎么办”、“对……怎么样”。

例:如之何则可也?译作:对这种情况该怎么处理呢?④之:A、代词,代指人、物、事等,常做宾语。

例:a、诛之,则不可胜诛。

指代民。

b、戒之戒之!指代上述情况。

c、夫民今而后得反之也。

指代上文中的有司。

B、结构助词,用在主谓之间,取消主谓结构的独立性。

例:d、不诛,则疾视其长上之死而不救。

C、结构助词,作定语的标志,相当于“的”。

例如:e、君之民老弱转手沟壑。

f、而君之仓禀实,府库充。

D、做动词,前往,到……去。

例:j、壮者散而之四方者,几千人矣。

<2>特殊句式:A、否定句中代词作宾语,宾语放在了动词谓语的前面。

译时仍放回动词谓语后。

例:a、而民莫之死也。

B、判断句。

例:b、有司莫以告,是上慢而残下也。

<3>参考译文:邹国与鲁国交战。

邹穆公问孟子:“我的官员死了三十三人,可是老百姓没有一个肯为长官效死的。

杀了这些百姓吧,没办法杀完;不杀吧,又恼恨他们眼睁睁地看着自己的长官去死而不去援救,对这种事该怎么处理呢?”孟子回答道:“饥荒年头,您的百姓,年迈体弱的填尸沟壑,年轻力壮的逃往四面八方,将近上千人了,可是您的粮仓里粮食堆得满满的,库房里财物填得足足的,官员们没有一个向您报告(这些情况),这就是对上怠慢国君,对下残害百姓啊。

曾子说过:‘当心呀,当心呀,你怎样对待别人,别人也会怎样回报你的。

'老百姓从今以后可以反过来这样对待他们的长官了。

您不要责怪他们了。

如果您能施行仁政,百姓自然就会亲近他们的长官,愿为长官赴死了。

”4、第四章:<1>重要字词:①恒心:恒定向善的思想,一贯向善的思想。

例:无恒产而有恒心者,惟士为能。

②而:转折连词,却。

例:无恒产而有恒心者,惟士为能。

③已:通“矣”,语助词,表陈述。

例:无不为已。

④刑:名作动,处罚,处治。

例:然后从而刑之,是罔民也。

⑤仰:对上,向上。

例:必使仰足以事父母,俯足以畜妻子。

⑥俯:对下,向下。

例:必使仰足以事父母,俯足以畜妻子。

⑦之:动词,走上,走向。

例:然后驱而之善,故民之从之也轻。

⑧善:向善的道路。

例:然后驱而之善,故民之从之也轻。

⑨奚暇:哪里有空闲。

例:奚暇治礼义哉?⑩之:代词,代指仁政。

例:王欲行之。

衣:名作动,穿,着。

例:五十者可以衣帛矣。

畜(xù)养活。

例:俯足以畜妻子。

(chù)牲畜,家禽家畜。

例:鸡豚狗彘之畜,无失其时。

王:名作动,称王,做王。

例:然而不王者。

<2>特殊句式:①介宾短语后置句。

例:A、树之以桑。

B、申之以孝悌之义。

C、颁白者不负载于道路矣。

②否定句中代词作宾语前置。

例:D、未之有也。

<3>参考译文:孟子说:“没有固定的产业,却能保持一贯向善的思想,只有士人能做到。

至于百姓,没有固定的产业,随着就丧失了一贯向善的思想。

如果没有了一贯向善的思想,就会胡作非为,没有不会干的坏事了。

等到他们犯了罪,然后再用刑法去处罚他们,这就是陷害老百姓。

哪有仁德之人在君位还用这种方法治理国家的呢?所以贤明的君主,要规定老百姓的产业,一定要让他对上足以赡养父母,对下足够养活妻儿,好年景一到年头就能吃饱,坏年景也能免于饿死。

这样做了以后再引导老百姓走上向善的道路,所以老百姓跟着君主走也就轻易了。

可如今规定的老百姓的产业,上不够赡养父母,下不足养活妻儿,好年景仍然一年到头受苦,坏年景更是免不了饿死。

这就让百姓保命恐怕还做不到,哪儿有功夫去学习礼义?大王真想施行仁政,那么为什么不回到根本上来呢?五亩的宅地,在上面种上桑树,五十岁的老人就能穿上丝绵袄了。

鸡狗猪羊等家禽家畜,只要不错过它们繁殖生长的时机,七十岁的老人就能吃上肉了。

一百亩的田地,只要不耽误农耕时机,那么八口之家就可以不挨饿了。

认真地实行学校教育,把教悌的道理向老百姓反复讲述,那么在路上就不会见到花白头发的老人负重赶路了。

老年人穿着丝绵衣服,吃上肉,一般的青壮年不挨饿受冻,假如能做到这些了还仍然不能统一天下,那是不会有的事。

”。