小学数学 数学故事 天干地支纪年法

- 格式:doc

- 大小:29.56 KB

- 文档页数:2

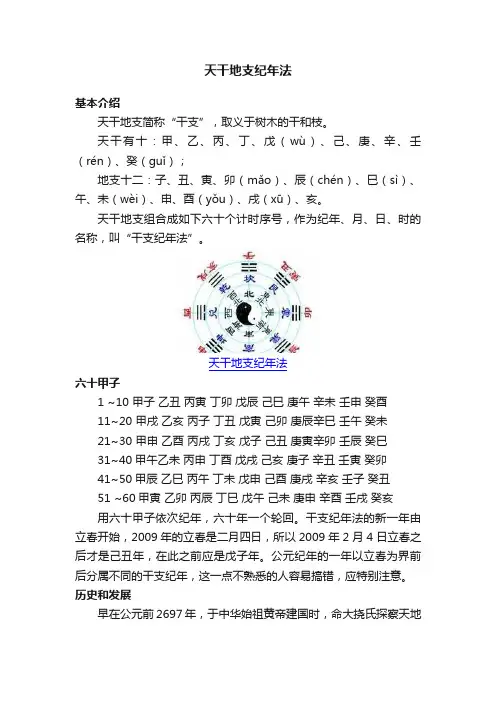

天干地支纪年法基本介绍天干地支简称“干支”,取义于树木的干和枝。

天干有十:甲、乙、丙、丁、戊(wù)、己、庚、辛、壬(rén)、癸(guǐ);地支十二:子、丑、寅、卯(mǎo)、辰(chén)、巳(sì)、午、未(wèi)、申、酉(yǒu)、戌(xū)、亥。

天干地支组合成如下六十个计时序号,作为纪年、月、日、时的名称,叫“干支纪年法”。

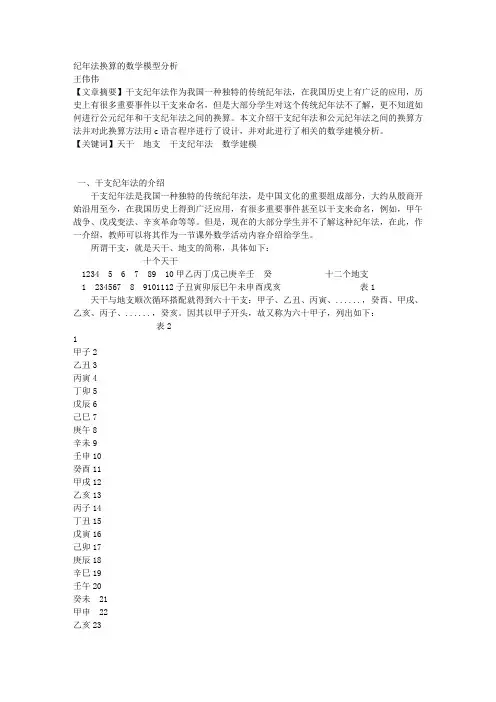

天干地支纪年法六十甲子1 ~10 甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉11~20 甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未21~30 甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳31~40甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯41~50甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑51 ~60甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥用六十甲子依次纪年,六十年一个轮回。

干支纪年法的新一年由立春开始,2009年的立春是二月四日,所以2009年2月4日立春之后才是己丑年,在此之前应是戊子年。

公元纪年的一年以立春为界前后分属不同的干支纪年,这一点不熟悉的人容易搞错,应特别注意。

历史和发展早在公元前2697年,于中华始祖黄帝建国时,命大挠氏探察天地之气机,探究五行。

一些学者从中国上古的夏代帝王世系和商代汤王以下所有帝王的名字中,探究十天干中的字已被用于名号这一特有现象。

郑文光在所著《中国天文学源流》一书中认为,十天干起源于中国古代伏羲和“生十日”的神话传说,是十进位法概念在纪时中的反映,应当产生于渔猎时代的原始社会;“十二地支”则由常羲“生月十有二”的神话传说演变而来,产生于殷商之前,后逐渐演变为十二辰。

所以,郑文光推断:“十二支宜乎是夏人的创作。

”陈遵妫在《中国天文学史》中指出,“在四千多年前的夏代,可能已有干支产生了”。

杜石然等则在编著的《中国科学技术史稿》一书中,主张夏代已有十天干纪日法,商代在夏代天干纪日的基础上,进一步使用干支纪法,从而把十天干和十二地支配合在一起形成六十循环的纪日法。

天干地支纪年法是从24节气的什么开始计算的?为什么?天干地支计算时间1,天干地支纪年干支纪年,一个周期的第一年为“甲子”(如黄巾起义口号为“岁在甲子,天下大吉”),第二年为“乙丑”,依此类推,60年一个周期;一个周期完了重复使用,周而复始,循环下去。

如1864年为农历甲子年,60年后的1924年同为农历甲子年;1865年为农历乙丑年,1925年同为农历乙丑年,依次类推。

必须特别注意的是干支纪年是以立春作为一年即岁次的开始,是为岁首,不是以农历正月初一作为一年的开始。

例如,1984年大致是岁次甲子年,但严格来讲,当时的甲子年是自1984年立春起,至1985年立春止。

(1)天干地支纪年与公历的近似换算从已知的公历年份计算干支纪年:年份数减3,除以10的余数是天干,除以12的余数是地支。

(公元前的年份则用58-“年份数除以60的余数”后计算)也可以天干:年份÷10,得到的商不管,看余数,若余数-3得正,则按天干顺序往下数,得数即为天干顺序数,若余数-3为负,则+10,得到的数即为天干数,若余数为3,则为天干的最后一位,即癸。

地支:年份÷12,得到的商不管,看余数,若余数-3得正,则按地支顺序往下数,得数即为地支顺序数。

若余数-3为负,则+12,得到的数即为地支顺序数,若余数为3,则为地支的最后一位,即亥。

把天干数和地支数合并起来,即为所求的干支年份。

如:2001年查万年历为辛巳年,算法为:2001÷10=200……1,1—3=—2,—2+10=8,按天干顺序数到8,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛。

第8位为辛。

2001÷12=166……9,9—3=6,按地支顺序数到6,子、丑、寅、卯、辰、巳。

第6位为巳。

按照以上计算结果,把天干、地支合并起来可知,2001年为辛巳年。

(2)干支纪年与格里历的换算若我们把天干的甲、乙、...、壬、癸编上 0、 ......、8、9 等序号;地支的子、丑、...、戌、亥亦编上0、1、 ......、10、11 等序号,那么:从已知的格里历年份计算干支纪年:年份数减4,除以10的余数是天干,除以12的余数是地支。

干支纪年法的计算在历史学习中,对于时间序列的掌握是非常重要的。

在中国古代历史上,纪年方法有很多,比较常用的有干支纪年、皇帝年号纪年、民国纪年、公元纪年等等。

由于纪年方法的多样,导致学生在学习过程中总是记不清一些重大事件的具体年份和先后顺序。

因此,认真了解历史上的一些纪年法是必要的。

干支纪年法是我国古代劳动人民根据生产生活经验总结出来的科学纪年方法,其依据主要是天象和农时,所以,在学习过程中我们能找到相应的规律来理解就可以很轻松的掌握计算方法了。

此外,近年来各地高考题中偶尔能见到天干地支纪年法的题目,虽然有人认为考这样的题目有超纲的表现,但能够掌握好干支纪年法对历史学习不无裨益。

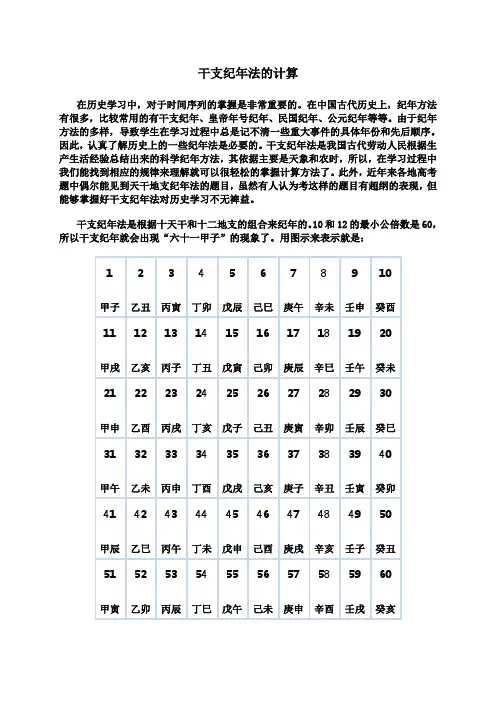

干支纪年法是根据十天干和十二地支的组合来纪年的。

10和12的最小公倍数是60,所以干支纪年就会出现“六十一甲子”的现象了。

用图示来表示就是:表一当然,我们不可能用这样的方法去一个一个地数年份。

不过,从表一的排列中我们至少可以看出这样一个规律,即十个天干和我们现行的公元纪年都是符合十进制进位法的。

所以我们可以推断出公元纪年尾数相同的,则天干应该是一样的,如同表一所呈现出来的规律。

下面,我们就先来讨论一下公元后年份的天干地支的推理方法。

一、公元后纪年的干支计算法1.天干定位──尾数定天干首先,我们从一些的已知的年份中去发现规律吧。

大家都知道辛酉政变发生于1861年,辛丑条约签订于1901年,辛亥革命发生于1911年,其中的共同点是干支纪年的干支都为辛,公元纪年的尾数同为1。

所以,我们可以假定天干辛对应的数应该是1。

那么依此类推,壬对应的数应该是2;癸对应的数应该是3。

制表如下:表二下面,我们可以检验一下:甲午战争爆发于1984年,尾数为4,对应的天干是甲;戊戌变法发生于1898年,尾数是8,对应的天干是戊。

新中国成立后,我国才开始使用公元纪年,前辈史家通过逆推,已经确认公元元年系我国西汉平帝元始元年,是年辛酉。

辛对应的数是1。

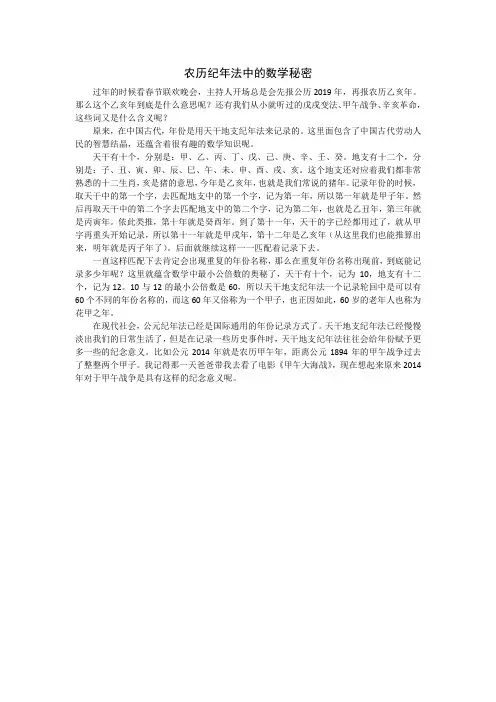

农历纪年法中的数学秘密过年的时候看春节联欢晚会,主持人开场总是会先报公历2019年,再报农历乙亥年。

那么这个乙亥年到底是什么意思呢?还有我们从小就听过的戊戌变法、甲午战争、辛亥革命,这些词又是什么含义呢?原来,在中国古代,年份是用天干地支纪年法来记录的。

这里面包含了中国古代劳动人民的智慧结晶,还蕴含着很有趣的数学知识呢。

天干有十个,分别是:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

地支有十二个,分别是:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

这个地支还对应着我们都非常熟悉的十二生肖,亥是猪的意思,今年是乙亥年,也就是我们常说的猪年。

记录年份的时候,取天干中的第一个字,去匹配地支中的第一个字,记为第一年,所以第一年就是甲子年。

然后再取天干中的第二个字去匹配地支中的第二个字,记为第二年,也就是乙丑年,第三年就是丙寅年。

依此类推,第十年就是癸酉年。

到了第十一年,天干的字已经都用过了,就从甲字再重头开始记录,所以第十一年就是甲戌年,第十二年是乙亥年(从这里我们也能推算出来,明年就是丙子年了)。

后面就继续这样一一匹配着记录下去。

一直这样匹配下去肯定会出现重复的年份名称,那么在重复年份名称出现前,到底能记录多少年呢?这里就蕴含数学中最小公倍数的奥秘了,天干有十个,记为10,地支有十二个,记为12。

10与12的最小公倍数是60,所以天干地支纪年法一个记录轮回中是可以有60个不同的年份名称的,而这60年又俗称为一个甲子,也正因如此,60岁的老年人也称为花甲之年。

在现代社会,公元纪年法已经是国际通用的年份记录方式了。

天干地支纪年法已经慢慢淡出我们的日常生活了,但是在记录一些历史事件时,天干地支纪年法往往会给年份赋予更多一些的纪念意义。

比如公元2014年就是农历甲午年,距离公元1894年的甲午战争过去了整整两个甲子。

我记得那一天爸爸带我去看了电影《甲午大海战》,现在想起来原来2014年对于甲午战争是具有这样的纪念意义呢。

天干地支与数学的对应

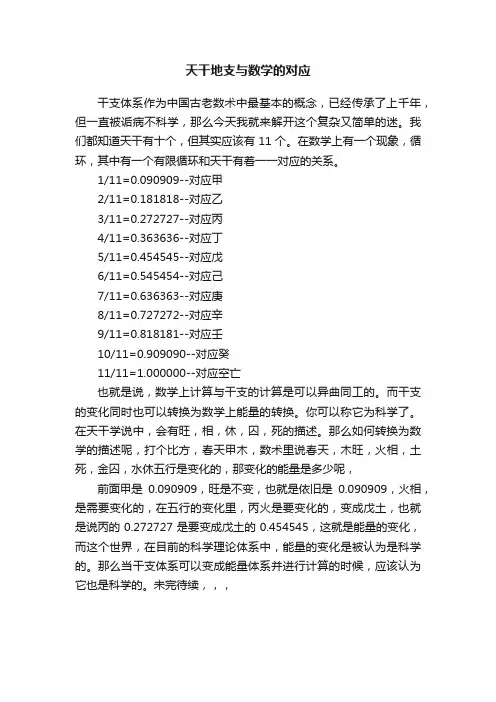

干支体系作为中国古老数术中最基本的概念,已经传承了上千年,但一直被诟病不科学,那么今天我就来解开这个复杂又简单的迷。

我们都知道天干有十个,但其实应该有11个。

在数学上有一个现象,循环,其中有一个有限循环和天干有着一一对应的关系。

1/11=0.090909--对应甲

2/11=0.181818--对应乙

3/11=0.272727--对应丙

4/11=0.363636--对应丁

5/11=0.454545--对应戊

6/11=0.545454--对应己

7/11=0.636363--对应庚

8/11=0.727272--对应辛

9/11=0.818181--对应壬

10/11=0.909090--对应癸

11/11=1.000000--对应空亡

也就是说,数学上计算与干支的计算是可以异曲同工的。

而干支的变化同时也可以转换为数学上能量的转换。

你可以称它为科学了。

在天干学说中,会有旺,相,休,囚,死的描述。

那么如何转换为数学的描述呢,打个比方,春天甲木,数术里说春天,木旺,火相,土死,金囚,水休五行是变化的,那变化的能量是多少呢,

前面甲是0.090909,旺是不变,也就是依旧是0.090909,火相,是需要变化的,在五行的变化里,丙火是要变化的,变成戊土,也就是说丙的0.272727是要变成戊土的0.454545,这就是能量的变化,而这个世界,在目前的科学理论体系中,能量的变化是被认为是科学的。

那么当干支体系可以变成能量体系并进行计算的时候,应该认为它也是科学的。

未完待续,,,。

小学数学数学故事天干地支纪年法天干地支纪年法咱们中国虽然是以十进制为主流,不过也还有其他的一些。

比如,咱们古代记时辰,也是分一天为12个时辰。

这记时用的12个字分别就是:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

这十二个字就叫“地支”。

夜里11点到1点,就叫子时,每个时辰合现在两个小时。

依次类推,就能出丑时、寅时、卯时等等。

哪位同学有兴趣,也不妨算一算,自己是何“时”出生的。

亥时一过,新的一天又开始了,就又是新子时。

这12个字循环往复,轮回使用,正反映了一种周而复始的现象,一种周期性的运动。

不过,它也可以看作是“逢十二进一”,是一种十二进制记数法。

可能有人会说,这“逢十二进一”,进的那高一位的“数”在哪呢?这里给大家打个比方。

比如说有一块自动日历表,那么每到夜里12点(也就是“子夜”)就会咔嚓一声,日历框里换了个新的日子。

而时间呢,依然是从0点开始重新往前去。

您看,这新的一天不就等于往前进的一位吗?不过我国古代最早是把一日分为百刻,是用十干来记时。

后来才把一日分为12辰,用地支(12支)来表示。

十干,也就是平常所说的天干,一共有10个字:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

魏晋时还有“甲夜、乙夜、丙夜、丁夜、戊夜”的说法,就相当于后世的一更、二更、三更、四更、五更。

这就说明了记时是用过天干的,因为一日百刻,甩十干比较方便。

那么记日又怎么办呢?早在夏代,就用甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸这10个字来记日。

不过,大家也可以看出来,这种词法十天一轮换,太短,容易把日子弄混了。

后来,人们就想了个办法,把天干的10个和地支的12个字配合起来,依次组合,比如“甲子”,“乙丑”,“丙寅”,“丁卯”,等等。

有心人动手亲自这么一搭配,就会发现点小问题:天干只有10宇,而地支有12个字,等到天干的最后一个字“癸”和地支中的第10个字“酉”搭配成“癸酉”后,天干的10个字已经用完了,地支还余两个字“戍”,“亥”。

干支纪年法如何计算干支纪年法简便算法公式导读:我们查询日历的时候,会看到两种表示方法,一个是数字版的公历年份表示,一个是文字版的农历年份表示,公历年每年加一,农历年却是不同的,计算方法被称为干支纪年法。

那么,干支纪年法如何计算?干支纪年法简便算法公式是怎样的呢?和万年历小编一起去看看吧。

干支纪年干支纪年法如何计算第一种:先将天干进行编码:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸4、 5、 6、 7、 8、 9、 0、 1 、 2、 3凡是公元后某年的最后一位数字(个位数)是“4”,那么该年的天干就是“甲”;“5”就是“乙”;余类推。

如2003年的天干就是“癸”。

记住这一编码很实用,虽然不能用干支纪年来直接推算公元纪年,但可以给我们一点提示,凡是天干为“甲”的公元纪年数最后一位数必为“4”;“辛”为“1”;余类推。

如辛酉政变(1861)、辛丑条约(1901)、辛亥革命(1911)发生年代的最后一位数字都是“1”,而“1”刚好对应天干中的辛。

中国历史上知名的干支年份中国历史上很多重大事件是以年份的干支命名的:辛酉政变(麒祥政变)、中日甲午战争、戊戌变法(百日维新)、庚子赔款、辛丑条约、癸卯学制、辛亥革命等等。

原因是当时还没有使用“公元纪年法”,“公元纪年法”直到1912年元旦中华民国成立时才开始使用。

干支纪年(1)辛酉政变——发生于1861年,农历辛酉年,慈禧太后夺权。

(2)甲午战争——发生于1894年,农历甲午年,中日黄海大战。

(3)戊戌变法——发生于1898年,农历戊戌年,变法仅维持103天。

(4)庚子赔款——发生于1900年,农历庚子年,八国联军进攻中国。

(5)辛丑条约——发生于1901年,农历辛丑年签定,使中国完全沦为半殖民地半封建社会。

(6)癸卯学制——发生于1905年,农历癸卯年,晚清最后一次学制改革,废除了科举制度。

(7)辛亥革命——发生于1911年,农历辛亥年,起义推翻了满清统治。

再将地支进行编码:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥4、 5、 6 、7、 8、 9、10、11、 0、 1、 2、3把公元某年的数字除以12,余数为“4”,那么该年的地支就是“子”;余数为“5”就是“丑”;其余类推。

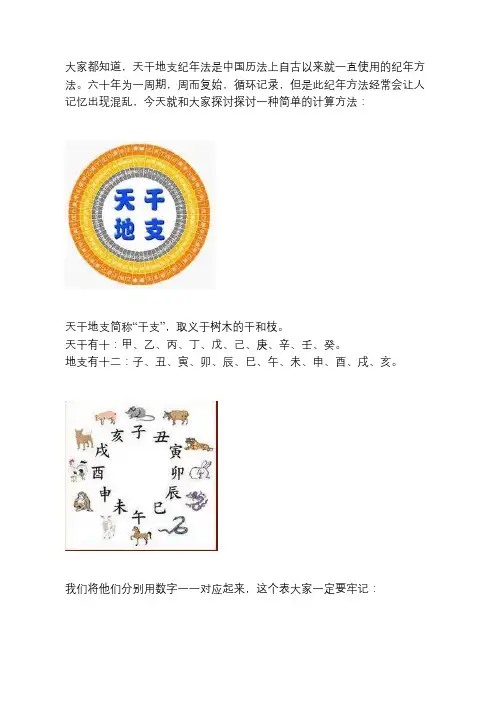

大家都知道,天干地支纪年法是中国历法上自古以来就一直使用的纪年方法。

六十年为一周期,周而复始,循环记录,但是此纪年方法经常会让人记忆出现混乱,今天就和大家探讨探讨一种简单的计算方法:

天干地支简称“干支”,取义于树木的干和枝。

天干有十:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

地支有十二:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

我们将他们分别用数字一一对应起来,这个表大家一定要牢记:

★先用年份减去3,用所得的数分别除以10、12,所得的余数对应上面的表格就是天干地支纪年。

大家要记好天干地支的顺序。

来看个例子:1894年是甲午年,如何算呢?

①1894-3=1891;

②1891÷10=189……1 → 取余数,对应天干1号:甲。

③1891÷12=157……7 →余数是7,对应地支7号:午。

所以,1894年是甲午年,怎么样?非常简单吧!

再看一个例子:1911年是辛亥年,又如何算呢?

①:1911-3=1908;

②:1908÷10=1900……8 → 对应天干8号:辛。

③:1908÷12=159……0 → 对应天干12号:亥。

(这里注意,遇到刚好除尽,余数为零时候,取最后一个,天干也是同理。

)

所以,1911年是辛亥年,怎么样?你学会了吗?

最后,特别重要的一点,这种算法只对公元后的年份适用,公元前的年份另有算法。

干支纪年法例子

中国古代使用农历纪年,其中干支纪年法是一套特殊的纪年法,以天干和地支来表示年份。

天干有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支有子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

将天干和地支按顺序组合,每60年循环一次。

举个例子,2019年是己亥年。

这里“己”是天干中的第五个,对应到地支中的“亥”(地支中的第十二个)。

所以它们的组合表示了2019年这一年份。

干支纪年法不仅可以用来表示具体的年份,也用来表示生肖。

每一个地支都对应了一种动物,分别是鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。

根据生肖的顺序,每12年循环一次。

以2019年为例,这一年是己亥年,对应的生肖是猪。

下一次猪年将是2031年。

干支纪年法的历史可以追溯到公元前2637年,传说是黄帝时期开始使用的。

这一纪年法在中国历史上一直被广泛应用,直到公历的引入。

干支纪年法的独特之处在于其规律性和循环性。

每隔60年,天干和地支的组合会回到最初的状态。

这为中国人民提供了一种特殊的纪年方法,使他们能够很容易地计算出任何一个年份所对应的天干地支。

干支纪年法在中国文化中扮演着重要的角色。

人们会根据自己的生肖年份,相信对应的动物会给他们带来好运。

此外,干支纪年法还被广泛运用于农历的节日、婚礼、祭祀等重要场合。

干支纪年法是中国古代文化的重要遗产,它的独特性和历史深度使其成为研究和了解中国传统文化的一扇窗口。

干支纪年法的例子可以帮助我们更好地理解和欣赏中国文化的独特魅力。

(10)干支纪年推算方法一、概论干支记日法,也称甲子记日法,这是我国独特的计时方法。

“干支”,是“天干”和“地支”的简称。

天干有十个,因而也叫“十天干”或“十干”,即:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支有十二个,因而也叫“十二地支”或“十二支”,即:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

用天干记日,即用十天干周而复始地来记日,早在夏代就出现了。

这从夏代后期的几个国王棗胤甲、孔甲、履癸等用天干命名可以得到有力的证明。

商代则在夏代天干记日的基础上创造了干支记日法。

干支记日法是用十天干和十二地支互相配合,组成甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑、甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥等共六十个甲子,俗称“六十花甲子”(简称“花甲”)。

一个花甲以后天干地支再从头相配组合,如此周而复始,连绵不断。

用十天干和十二地支组合成六十甲子的干支记日法,从春秋鲁隐公三年(公元前720年)二月己巳日起,一直使用到清代宣统三年(公元1911年),在这长达2600多年的漫长岁月中,从未间断过,也没有发生过错乱,这是迄今所知世界上最悠久而完整的记日史料。

干支记日法的创造,是我国古代天文历法的一个重要进步。

二、纪年1)天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸4 5 6 7 8 9 0 1 2 3凡是公元后某年的最后一位数字(个位数)是“4”,那么该年的天干就是“甲”;“5”就是“乙”;其余以此类推。

如2003年的天干就是“癸”。

记住这一编码很实用,虽然不能用干支纪年来直接推算公元纪年,但可以给我们一点提示,凡是天干为“甲”的公元纪年数最后一位数必为“4”;“辛”为“1”;依次类推。

公元与干支纪年换算法公元与干支纪年换算法(根据网上资料综合编写)(一)、利用天干、地支序数推算公元年份的干支纪年1、天干序数表2、地支序数表3、推算公式(1)、(公元纪年-3)/10 其余数R1 为天干序数(2)、(公元纪年-3)/12 其余数R2 为地支序数(3)、(公元纪年-3)/60 余R ,R/10余x 为天干序数R/12余y 为地支序数(这里的余数为正整数,下同)4、举例:推算辛亥革命1911年的干支纪年按公式(1)、(2):(1911-3)/10 R1=8 天干为辛(1911-3)/12 R2=0 地支为亥故1911年为辛亥年按公式(3):(1911-3)/60 R=48 48/10=8 天干为辛48/12=0 地支为亥故1911年为辛亥年【注】当公元纪年小于10、12、60时,公式(1)改为(公元纪年+60-3)/10(2)改为(公元纪年+60-3)/12(3)改为(公元纪年+60-3)/60(二)、利用60花甲序数推算公元年份的干支纪年1、60花甲顺序表2、推算公式:公元后的公式(1)、公元纪年/60 余R ,(R-3)为花甲序号的干支。

(2)、(公元纪年-3)/60余数 R 即为花甲序号的干支。

公元前的公式(3)、(公元纪年+3)/60 余R,(60-R)为花甲序数干支。

3、举例:(1)、推算公元1911年的干支纪年按公式(1)有 1911/60 R=51 51-3=48 查表48为辛亥年。

(2)有(1911-3)/60 R=48 查表48为辛亥年。

(2)、推算公元前246年(秦始皇执政)的干支纪年按公式(3)有(246+3)/60 R=9, 61-9=52 查表52为乙卯年。

(三)、利用公元纪年的余数推算公元纪年的干支纪年1、天干余数表2、地支余数表(2)公元纪年/12的余数为对应地支的余数4、推算方法:以1911年为例。

1911/10 余数=1(天干)对应余数1为辛1911/12 余数=3 (地支)对应余数3为亥故1911年为辛亥年。

干支次序表:

1、甲子

2、乙丑

3、丙寅

4、丁卯

5、戊辰

6、己巳

7、庚午8、辛未9、壬申10、癸酉11、甲戌

12、乙亥

13、丙子14、丁丑15、戊寅16、己卯17、庚辰

18、辛巳

19、壬午20、癸未21、甲申22、乙酉23、丙戌

24、丁亥

25、戊子26、己丑27、庚寅28、辛卯29、壬辰

30、癸巳

31、甲午32、乙未33、丙申34、丁酉35、戊戌

36、己亥

37、庚子38、辛丑39、壬寅40、癸卯41、甲辰42、乙巳

43、丙午44、丁未45、戊申46、己酉47、庚戌

48、辛亥

49、壬子50、癸丑51、甲寅52、乙卯53、丙辰

54、丁巳

55、戊午56、己未57、庚申58、辛酉59、壬戌60、癸亥

现在的公元纪年法和天干地支纪年法怎么换算呢?

方法是拿年份除以“60”,得到的余数减去“3”,最后得数对应干支次序表。

比如,1986年是什么年呢?先拿1986除以60,等于33余6,拿6减去3,等于3,对应干支次序表应是丙寅年。

天干地支纪年法---与公元纪年的换算•天干有十:甲、乙、丙、丁、戊(wù)、己、庚、辛、壬(rén)、癸(guǐ);•地支十二:子、丑、寅、卯(mǎo)、辰(chén)、巳(sì)、午、未(wèi)、申、酉(yǒu)、戌(xū)、亥。

鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪天干地支组合成如下六十个计时序号,作为纪年、月、日、时的名称,叫“干支纪年法”。

•第一种算法:•如何将公元纪年换算成干支纪年:•首先给每个天干、地支一个编号,从头以4开始循序排下去,天干10后接1,。

地支12后接1。

•天干:甲4、乙5、丙6、丁7、戊8、己9、庚10、辛1、壬2、癸3 •地支:子4、丑5、寅6、卯7、辰8、巳9、午10、未11、申12、酉1、戌2、亥3 以公元年的尾数在天干中找出对应该尾数的天干,再将公元纪年除以12,用除不尽的余数在地支中查出对应该余数的地支,这样就得到了公元纪年的干支纪年。

如2003年,其尾数为3,对应的天干为“癸”;以12除2003得166,余数为91,对应的地支为未。

于是2003年的干支纪年为“癸未”年。

注意这是指2003年立春之后,立春之前应是“壬午”年。

赵达先生在“祭文”中指出的时间是“癸未清明”,清明是立春之后的第四个节气(立春、雨水、惊蛰、春分、清明),所以赵先生说岁在癸未,而非壬午。

•第二种算法:• 1. 天干算法:用公元纪年数减3,除以10(不管商数)所得余数,就是天干所对应的位数;• 2. 地支算法:用公元纪年数减3,除以12(不管商数)所得余数,就是地支所对应的位数;•天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥•例1. 我们以2010年为例;•天干算法:2010-3=2007,2007/10=200余7,7对应天干第7位是庚,即天干为庚;•地支算法:2010-3=2007,2007/12=167余3,3对应地支第3位是寅,即地支为寅;•综上公元2010是用天干地支纪年为庚寅年。

天干地支纪年法

咱们中国虽然是以十进制为主流,不过也还有其他的一些。

比如,咱们古代记时辰,也是分一天为12个时辰。

这记时用的12个字分别就是:

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

这十二个字就叫“地支”。

夜里11点到1点,就叫子时,每个时辰合现在两个小时。

依次类推,就能出丑时、寅时、卯时等等。

哪位同学有兴趣,也不妨算一算,自己是何“时”出生的。

亥时一过,新的一天又开始了,就又是新子时。

这12个字循环往复,轮回使用,正反映了一种周而复始的现象,一种周期性的运动。

不过,它也可以看作是“逢十二进一”,是一种十二进制记数法。

可能有人会说,这“逢十二进一”,进的那高一位的“数”在哪呢?

这里给大家打个比方。

比如说有一块自动日历表,那么每到夜里12点(也就是“子夜”)就会咔嚓一声,日历框里换了个新的日子。

而时间呢,依然是从0点开始重新往前去。

您看,这新的一天不就等于往前进的一位吗?

不过我国古代最早是把一日分为百刻,是用十干来记时。

后来才把一日分为12辰,用地支(12支)来表示。

十干,也就是平常所说的天干,一共有10个字:

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

魏晋时还有“甲夜、乙夜、丙夜、丁夜、戊夜”的说法,就相当于后世的一更、二更、三更、四更、五更。

这就说明了记时是用过天干的,因为一日百刻,甩十干比较方便。

那么记日又怎么办呢?早在夏代,就用甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸这10个字来记日。

不过,大家也可以看出来,这种词法十天一轮换,太短,容易把日子弄混了。

后来,人们就想了个办法,把天干的10个和地支的12个字配合起来,依次组合,比如“甲子”,“乙丑”,“丙寅”,“丁卯”,等等。

有心人动手亲自这么一搭配,就会发现点小问题:

天干只有10宇,而地支有12个字,等到天干的最后一个字“癸”和地支中的第10个字“酉”搭配成“癸酉”后,天干的10个字已经用完了,地支还余两个字“戍”,“亥”。

怎么办呢?就把天干10个字依次重新再使用,配合成“甲戌”,“乙亥”,“丙子”,“丁丑”,等等。

以后不管是“干”,还是“支”,用到最后一个字了,就都</font></td> 这么从头循环使用。

那么,这么一搭配,会出现多少个不同的情况呢?什么时候再出现一开头的“甲子”呢?

这个问题倒也不复杂,是个求最小公倍数的问题:10和12的最小公倍数是60。

因此,上面的正确答案就是60,共能配合成六十组,循环使用,就叫做“六十甲子”。

这种干支搭配最早是用来记日的,殷商武乙时期(约公元前13世纪)的一块牛胛骨上,就刻有完整的六十甲子。

后来到了东汉建武三十年(公元54年),就开始用来记年了。

直到现在,咱们中国的日历上,还有这种记年方法。

这记年,也是60年一轮换,所以叫“六十花甲子”。

因此,如果一个人一辈子遇到两个甲子年,或者是其他两个相同名称的农历记年,那他肯定超过了六十花甲。

不用我说,大伙也明白,这六十次一轮回,当然也可以看作是“六十进位制”。

所以,我国的记数方法是既很先进,又很丰富。

既有占有主导地位、在全球发明最早的十进制位值记数法,又有沿用至今的“二进制”、“十二进制”、“六十进制”等等其他记数法。

真可谓源远而流长,历久而弥新。