《中药鉴定学》学习指南

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:2

中药鉴定的学习方法供参考《中药鉴定学》是中药专业的专业课。

在中药专业的学习中有举足轻重的意义。

中药鉴定学是鉴定中药的品种和质量,研究寻找和扩大新药源的学科。

在原有的专业基础课上进一步学习本门课程,而应用于实际工作中。

它包含的知识面比较广,因此考生常反映此课不好学。

如何学好中药鉴定学?第一,要做到理论联系实际:中药鉴定学是应用学科,必须把握鉴定中药材的理论与技能。

学习本课只背出是记不住的,必须要实践,才能记住理论,才能学会鉴定药材的本领。

药材的性状一定要对照药材标本来学,不然学不好。

只说考试这一方面吧,如多项选择型题,列出药材的多项特征,有的对,有的错。

如认不准一定答错题。

显微鉴定也要看显微镜,并对照教材上的图来记,否则死背,也记不住。

理化鉴别也要在有条件下做一下。

有的考生反映中药鉴定难学,实际上是难记。

理论联系实际去学,其实并不难学。

第二,把握规律:每一类药材都有一定的鉴定规律,因为每一类药材(植物药材)都是一个器官,植物的每一个器官都有统一的规律。

如根类根类的特点,花类有花类的特点等等。

在每一个章节的最前面概述,就谈到本节的药材鉴别特点与规律,同时还可以参考复习思考题,来帮助你学习。

第三,分清主次:本教材共收入药材三百多种,重点药材放在各章节最前面,并附有图。

非重点药材,放在重点药材后面,只收文字,未收图(因教材篇幅所限)。

重点药材是最常用的药材,或者是易混乱的药材,在鉴定上常出问题的药材,如常见伪品、混淆品、地区用药等等。

在复习时可先学好重点药材,有时间和精力再学非重点药材。

假如学不好重点药材,这门课的考试则难于过关。

下面再简单介绍一下,每味药材的各个项目如何把握重点。

一、历史:鉴定药材等一定要参考历史,中药收载于古代本草中,经过历代不断继续、修改、增加药味与内容。

古代本草是我国的伟大宝库,学习中药必须了解本草历史变迁,所以要了解一种药材首先收载于那一种七草,这必须要背下来。

并了解从首载本草到至今的药材其来源品种是否一致,要把握规律,将首载本草加以归类。

《中药鉴定学》课程教学大纲课程类别:专业方向课程性质:必修英文名称:Science for identifyijng Chinese Materia Medijca总学时:112 讲授学时:64 实验学时:48学分:5.5先修课程:药用植物学、中药学、中药化学、分析化学等适用专业:中药学开课单位:医学院中医中药学系一、课程简介《中药鉴定学》是中药学及其相关专业的专业必修课,是一门理论与实践相结合,应用性很强的课程。

它是研究中药的来源、品种、质量、质量变化规律及中药材资源可持续性发展的应用科学。

通过本课程的学习,使学生在继承传统中药经验鉴别基础上,运用现代生物学及化学的理论和方法,解决中药的真实性、中药的有效性、中药的安全性、中药的质量及质量变化规律,以及中药材新资源发现及中药材规范化生产等可持续发展的理论与实践问题。

为从事中药和其它天然药物的真伪鉴别、品质评价和开发利用奠定基础。

二、教学内容及基本要求第一章绪论(2学时)教学内容:1.1 中药与中药鉴定学1.2 中药鉴定学的产生和发展教学要求:1.掌握中药与中药鉴定学的概念与任务2.理解和了解中药鉴定学的产生和发展授课方式:讲授+自学。

第二章中药的真实性鉴定(2学时)教学内容:2.1 本草考证2.2 中药的品种鉴别教学要求:掌握和理解本草考证及中药的品种鉴别。

授课方式:讲授+自学。

第三章现代技术与中药真实性鉴定(2学时)教学内容:3.1 数码成像技术与真实性3.2 指纹图谱与真实性3.3 DNA分子标记技术与真实性3.4 植物代谢组学与真实性教学要求:1.理解数码成像技术与真实性,指纹图谱与真实性。

2.了解DNA分子标记技术与真实性,植物代谢组学与真实性。

授课方式:讲授+自学。

第四章中药的有效性鉴定(2学时)教学内容:4.1 中药有效成分的确定方法4.2 中药有效成分的定量方法4.3 中药质量标准的制定教学要求:理解中药有效成分的确定方法,中药有效成分的定量方法,中药的毒性成分分析,中药安全性评价技术与方法。

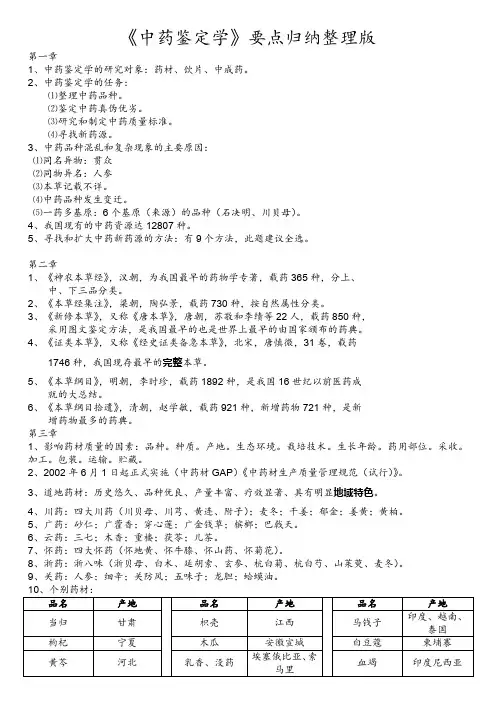

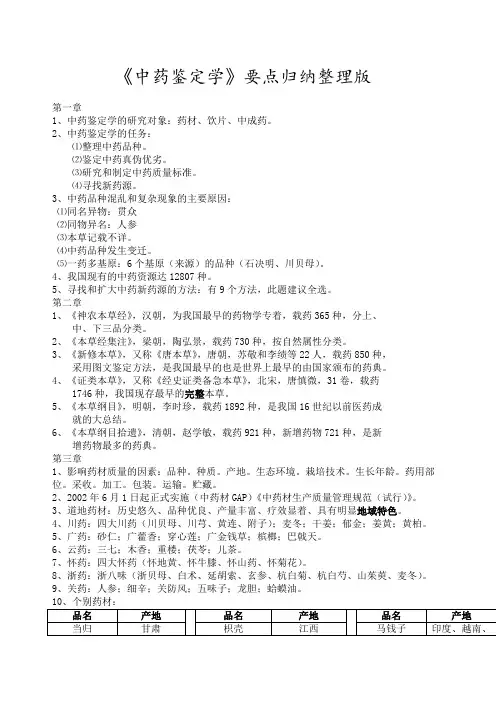

《中药鉴定学》要点归纳整理版第一章1、中药鉴定学的研究对象:药材、饮片、中成药。

2、中药鉴定学的任务:⑴整理中药品种。

⑵鉴定中药真伪优劣。

⑶研究和制定中药质量标准。

⑷寻找新药源。

3、中药品种混乱和复杂现象的主要原因:⑴同名异物:贯众⑵同物异名:人参⑶本草记载不详。

⑷中药品种发生变迁。

⑸一药多基原:6个基原(来源)的品种(石决明、川贝母)。

4、我国现有的中药资源达12807种。

5、寻找和扩大中药新药源的方法:有9个方法,此题建议全选。

第二章1、《神农本草经》,汉朝,为我国最早的药物学专著,载药365种,分上、中、下三品分类。

2、《本草经集注》,梁朝,陶弘景,载药730种,按自然属性分类。

3、《新修本草》,又称《唐本草》,唐朝,苏敬和李绩等22人,载药850种,采用图文鉴定方法,是我国最早的也是世界上最早的由国家颁布的药典。

4、《证类本草》,又称《经史证类备急本草》,北宋,唐慎微,31卷,载药1746种,我国现存最早的完整本草。

5、《本草纲目》,明朝,李时珍,载药1892种,是我国16世纪以前医药成就的大总结。

6、《本草纲目拾遗》,清朝,赵学敏,载药921种,新增药物721种,是新增药物最多的药典。

第三章1、影响药材质量的因素:品种。

种质。

产地。

生态环境。

栽培技术。

生长年龄。

药用部位。

采收。

加工。

包装。

运输。

贮藏。

2、2002年6月1日起正式实施(中药材GAP)《中药材生产质量管理规范(试行)》。

3、道地药材:历史悠久、品种优良、产量丰富、疗效显著、具有明显地域特色。

4、川药:四大川药(川贝母、川芎、黄连、附子);麦冬;干姜;郁金;姜黄;黄柏。

5、广药:砂仁;广藿香;穿心莲;广金钱草;槟榔;巴戟天。

6、云药:三七;木香;重楼;茯苓;儿茶。

7、怀药:四大怀药(怀地黄、怀牛膝、怀山药、怀菊花)。

8、浙药:浙八味(浙贝母、白术、延胡索、玄参、杭白菊、杭白芍、山茱萸、麦冬)。

9、关药:人参;细辛;关防风;五味子;龙胆;蛤蟆油。

中药鉴定学是研究中药鉴定的方法和质量标准的一门应用学科。

中药鉴定学的主要任务:鉴定和研究中药的品种和质量,制定中药标准,继承和整理中医药学文献,寻找和扩大新药源。

注意:此处的“品种”是指物种species,而非品种breed(属; 种类)或variesty(进化的物种)一定物种(品种)的中药是中医治病的物质基础。

中药材品种混乱现象严重的主要原因:一药多源:如贯众达58种地区习惯用药:如在全国将胡椒科风藤和石楠藤称为海风藤,而在湖北则将其称为岩香藤;另外,湖北将夹竹桃科络石藤称为石楠藤,将桑科霹雳称为络石藤,将松萝科松萝称为海风藤。

品种混淆:以假充真(包括误种、误收、误收、误用导致的和人为地伪制假药):如五叶子提取了浸膏,金银花粘附杂质,海金砂含灰砂>30%(规定不得超过10%),掺硫酸镁或亚硝酸盐增重等。

品种是变化的解决中药品种混乱的途径:本草考证,理清缘由:如虎掌和南星整理品种,澄清混乱,一物一名调查研究,继承发展研究和制定中药质量标准中药材的鉴定是指鉴定中药材的有效成分、杂质和有害物质(有害物、农残、重金属、霉)影响中药质量的因素:种质资源:如白术的种子繁殖和根茎繁殖(不能用作白术,无白术的功效,有些地方称为平术),党参不同品种成分的种类和含量不一样,苍术野生种子和栽培种子,半夏野生球茎和栽培球茎(品种退化)生长方式:如柴胡栽培则主根少,须根多,柴性大,显微结构改变;桔梗的栽培(皂苷含量低,止咳效果不好)、半野生(是个较好的方向)和野生是不同的地理、气候、生态环境——客观因素:如内蒙黄芪栽培在河北则分枝多,柴性大,甜味低栽培技术,田间管理——主观因素:包括农田、水利、肥料、农药、管理(整地、播种、除草、整枝等)采收(时间和方法):如菊花的头水和二水,桔梗的一年和多年加工和干燥:如苦参水泡切制则提不出苦参碱运输和储存常用的中成药鉴定方法:显微鉴别、薄层色谱鉴别、以色谱法和光谱法为主的含量测定、必要的检查等中药标准是国家对中药质量及其检验方法所做的技术规定,是中药的生产、经营、使用、检验和监督管理部门共同遵循的法定依据。

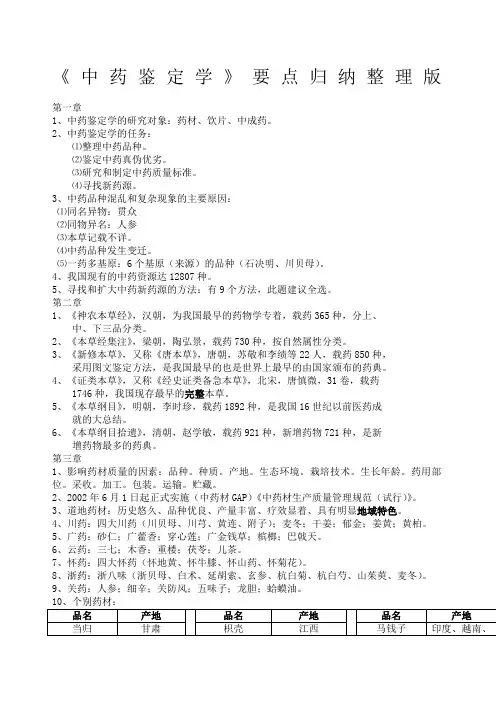

《中药鉴定学》要点归纳整理版第一章1、中药鉴定学的研究对象:药材、饮片、中成药。

2、中药鉴定学的任务:⑴整理中药品种。

⑵鉴定中药真伪优劣。

⑶研究和制定中药质量标准。

⑷寻找新药源。

3、中药品种混乱和复杂现象的主要原因:⑴同名异物:贯众⑵同物异名:人参⑶本草记载不详。

⑷中药品种发生变迁。

⑸一药多基原:6个基原(来源)的品种(石决明、川贝母)。

4、我国现有的中药资源达12807种。

5、寻找和扩大中药新药源的方法:有9个方法,此题建议全选。

第二章1、《神农本草经》,汉朝,为我国最早的药物学专着,载药365种,分上、中、下三品分类。

2、《本草经集注》,梁朝,陶弘景,载药730种,按自然属性分类。

3、《新修本草》,又称《唐本草》,唐朝,苏敬和李绩等22人,载药850种,采用图文鉴定方法,是我国最早的也是世界上最早的由国家颁布的药典。

4、《证类本草》,又称《经史证类备急本草》,北宋,唐慎微,31卷,载药1746种,我国现存最早的完整本草。

5、《本草纲目》,明朝,李时珍,载药1892种,是我国16世纪以前医药成就的大总结。

6、《本草纲目拾遗》,清朝,赵学敏,载药921种,新增药物721种,是新增药物最多的药典。

第三章1、影响药材质量的因素:品种。

种质。

产地。

生态环境。

栽培技术。

生长年龄。

药用部位。

采收。

加工。

包装。

运输。

贮藏。

2、2002年6月1日起正式实施(中药材GAP)《中药材生产质量管理规范(试行)》。

3、道地药材:历史悠久、品种优良、产量丰富、疗效显着、具有明显地域特色。

4、川药:四大川药(川贝母、川芎、黄连、附子);麦冬;干姜;郁金;姜黄;黄柏。

5、广药:砂仁;广藿香;穿心莲;广金钱草;槟榔;巴戟天。

6、云药:三七;木香;重楼;茯苓;儿茶。

7、怀药:四大怀药(怀地黄、怀牛膝、怀山药、怀菊花)。

8、浙药:浙八味(浙贝母、白术、延胡索、玄参、杭白菊、杭白芍、山茱萸、麦冬)。

9、关药:人参;细辛;关防风;五味子;龙胆;蛤蟆油。

《中药鉴定学》要点归纳整理版第一章1、中药鉴定学的研究对象:药材、饮片、中成药。

2、中药鉴定学的任务:⑴整理中药品种。

⑵鉴定中药真伪优劣。

⑶研究和制定中药质量标准。

⑷寻找新药源。

3、中药品种混乱和复杂现象的主要原因:⑴同名异物:贯众⑵同物异名:人参⑶本草记载不详。

⑷中药品种发生变迁。

⑸一药多基原:6个基原(来源)的品种(石决明、川贝母)。

4、我国现有的中药资源达12807种。

5、寻找和扩大中药新药源的方法:有9个方法,此题建议全选。

第二章1、《神农本草经》,汉朝,为我国最早的药物学专着,载药365种,分上、中、下三品分类。

2、《本草经集注》,梁朝,陶弘景,载药730种,按自然属性分类。

3、《新修本草》,又称《唐本草》,唐朝,苏敬和李绩等22人,载药850种,采用图文鉴定方法,是我国最早的也是世界上最早的由国家颁布的药典。

4、《证类本草》,又称《经史证类备急本草》,北宋,唐慎微,31卷,载药1746种,我国现存最早的完整本草。

5、《本草纲目》,明朝,李时珍,载药1892种,是我国16世纪以前医药成就的大总结。

6、《本草纲目拾遗》,清朝,赵学敏,载药921种,新增药物721种,是新增药物最多的药典。

第三章1、影响药材质量的因素:品种。

种质。

产地。

生态环境。

栽培技术。

生长年龄。

药用部位。

采收。

加工。

包装。

运输。

贮藏。

2、2002年6月1日起正式实施(中药材GAP)《中药材生产质量管理规范(试行)》。

3、道地药材:历史悠久、品种优良、产量丰富、疗效显着、具有明显地域特色。

4、川药:四大川药(川贝母、川芎、黄连、附子);麦冬;干姜;郁金;姜黄;黄柏。

5、广药:砂仁;广藿香;穿心莲;广金钱草;槟榔;巴戟天。

6、云药:三七;木香;重楼;茯苓;儿茶。

7、怀药:四大怀药(怀地黄、怀牛膝、怀山药、怀菊花)。

8、浙药:浙八味(浙贝母、白术、延胡索、玄参、杭白菊、杭白芍、山茱萸、麦冬)。

9、关药:人参;细辛;关防风;五味子;龙胆;蛤蟆油。

中药鉴定学教学大纲

一、课程简介

中药鉴定学是中医药学中的重要学科之一,旨在培养学生掌握中药鉴定的基本理论和方法,为中药药材的鉴定和质量控制提供科学依据。

本课程通过理论讲授和实践操作相结合的方式,使学生全面了解中药鉴定的知识与技能。

二、课程目标

1. 掌握中药药材的基本鉴定方法和流程,包括外观特征、显微特征、理化性质等。

2. 熟悉中药鉴定的相关知识,包括中药药材的分类、来源、生长环境等。

3. 提高学生观察和分析问题的能力,培养解决实际鉴定难题的能力。

4. 培养学生的团队合作精神和实际操作能力,为将来从事中药鉴定工作打下基础。

三、教学内容

1. 中药药材的分类及其特征

- 中药的基本分类

- 中药药材的分类与命名

- 中药药材的外观特征及显微特征

2. 中药药材的来源与质量控制

- 中药药材的采集与处理

- 中药药材的生长环境与适应性

- 中药药材的质量评价方法

3. 中药药材的理化性质鉴定

- 中药药材的颜色、气味、味道等特征

- 中药药材的热性、寒性、温性、凉性等性质

- 中药药材的水溶性、酸碱性、溶液的光学性质等4. 中药药材的鉴别与鉴定方法

- 中药药材的外观鉴别。

《中药鉴定学》教学大纲(供中药学专业本科学生使用)中药鉴定教研室集体编写前言《中药鉴定学》是高等中医药院校中药专业的专业课程,是研究中药鉴定方法和质量标准的一门应用学科。

主要阐述中药品种的鉴别特征、质量评价的基本方法,以及质量标准的制定、中药资源的开发与利用、整理和发掘祖国药学遗产等方面的基本知识。

它与药用植物学、中药化学、中药学关系密切。

根据专业培养目标,本课程以学习中医沿用的常用中药为主,继承传统鉴别经验、学习现代鉴定方法,掌握中药鉴定的基本理论,基本知识和基本技能。

能够进行中药真伪、优劣的鉴别工作,保证中医临床用药的安全有效,更好地为人民健康事业服务,并对中药的真伪鉴别,品种整理、质量评价和开发应用的研究打下坚实的基础。

本课程教学主要以课堂讲授为主,结合标本室观摩和课堂教学时的实物观察,通过学习达到以下要求:1.熟悉常用中药300种,其中重点掌握重点品种100~120种。

此外,掌握代表性的中成药20种。

2.熟悉中国药典有关规定,掌握中药鉴定和品质评价的一般方法和程序。

3.具有中药材和中药饮片的真伪鉴定和品质优劣评价研究的初步能力。

总学时数为180学时,课堂教学与实验教学时数比例为1∶1(其中包括声象教学)。

教学目的要求和内容(课堂讲授部分)【目的要求】1.明确中药鉴定学的含义、任务及国内外发展概况。

2.掌握中药鉴定的基本理论和基本知识。

3.掌握中药鉴定的各种方法。

4.重点学习中药材品种100~120种和20种代表性中成药。

【教学内容】第一篇总论:第一章绪论一、中药鉴定学的定义、研究对象及范围1. 总论:基本概念,研究对象及任务,分类与命名,发展历史,资源概况,采收和加工方法、贮藏方法、鉴定的依据与方法、质量标准要求、代表性中药选论。

2.代表性中药:名称(中文名,拉丁名,英文名)、药用历史、来源、生物(或矿物)学特征、产地、采收加工或制法、化学成分、性状鉴别、显微鉴别、理化鉴别、生物鉴别、性味功能、用法用量等。

《中药鉴定学》学习指南《中药鉴定学》是中药学及其相关专业的专业课,它是在继承传统中药鉴别经验和使用经验的基础上,运用现代生物学及化学的理论和方法,解决中药的真实性、中药的有效性、中药的安全性、中药的质量和质量变化规律,以及中药材新资源发现与中药材规范化生产等可持续发展的理论与实践问题。

中药鉴定学所涵盖的知识面广,具有直观性和实践性的特点,是一门实践性很强的应用学科,需要理论联系实际,注重实践和技能培养。

《中药鉴定学》总学时数为78学时,由理论教学与实践教学两部分组成。

理论教学包括总论与各论两部分。

总论部分需要重点掌握中药鉴定学的研究内容与任务,中药材的鉴定方法与程序及一般鉴定规律。

各论按药材的药用部位分类,每个药用部位的中药品种均包括掌握药材、熟悉药材及了解药材。

重点药材品种,要求掌握中药拉丁名、本草记载、来源、植(动)物形态、产地、采收加工、性状鉴别、显微鉴别、化学成分、理化鉴别、检查、含量测定、功效等;熟悉药材品种,要求掌握来源、主产地、采收加工、性状鉴别、显微鉴别、主要成分、理化鉴别、功效等;了解药材品种,要求掌握来源、鉴别、主要活性成分或指标性成分等。

从课程特点来说, 《中药鉴定学》是在药用植物学、中药化学等课程基础上, 通过眼看、鼻嗅、口尝及手触等直观方法, 研究药材的性状鉴别特征,通过显微鉴别、理化鉴别等手段研究药材的内部构造特征,并综合上述两种方法研究药材与常见伪品的宏观和微观上的区别。

任何一门学科都有其学科特点,每一类药材都有一定的鉴定规律,因为每一类植物药材都是一个器官,植物的每一个器官都有统一的规律。

如根类有根类的特点,花类有花类的特点等。

在每一个章节的概述均讲述了本节的药材鉴别特点与规律,只要掌握了规律,再重点选择每一类药材中的一种或几种药进行学习,研究透彻,从而由一而知十。

对于显微鉴别,横断面要对照切片图边看边学。

每个科属的药材往往有其共性,但具体到每味药材又有其独自的特征。

中药鉴定学课件(一)中药鉴定学课件教学内容1.介绍中药鉴定学的定义和意义2.中药鉴定的基本原理和方法3.常用的中药鉴定技术和设备4.中药鉴定的实践操作和案例分析教学准备1.讲台和投影仪2.中药鉴定学的教材和参考书目3.实验室用具和中药样本4.示范实验操作和案例分析的准备材料教学目标1.理解中药鉴定学在中医药学中的重要性和应用价值2.掌握中药鉴定的基本原理和常用方法3.熟悉中药鉴定的实践操作和案例分析4.提高学生的中药鉴定能力和综合实验水平设计说明1.以理论与实践相结合的方式教学,注重学生的参与和操作2.通过案例分析,引导学生进行中药鉴定的实际操作和判断3.结合中药学和中药鉴定学的知识点,深化学生对中药学科的理解和应用4.通过课程设计,提高学生的自主学习和解决问题的能力教学过程1.导入部分–介绍中药鉴定学的定义和意义2.中药鉴定的基本原理和方法–分析中药的特征和成分–讲解中药鉴定的基本原理和步骤–介绍常用的鉴定方法,如显微镜鉴定、色谱法、光谱法等3.常用的中药鉴定技术和设备–讲解常用的鉴定技术和设备,如高效液相色谱法、红外光谱仪等–演示使用常用设备进行中药鉴定的操作4.中药鉴定的实践操作和案例分析–分配学生进行中药鉴定实验操作–提供中药样本和实验指导–案例分析,引导学生进行判断和鉴定5.总结和评价–学生回答问题,并进行讨论和总结–评价学生的实验操作和鉴定能力–引导学生思考中药鉴定学在中医药学中的应用前景和发展课后反思•教学过程中,学生参与度和操作的效果如何?•是否激发了学生对中药鉴定学的兴趣和学习动力?•是否达到了培养学生实验和分析能力的目标?•对于课程设计和教学方式有什么改进的地方?以上为中药鉴定学课件的框架,通过明确教学内容、教学准备、教学目标等方面的要求,能够更好地指导教师对该课程进行教学设计和实施。

教师可以根据具体情况进行内容的扩充和设计的调整,以提高教学效果。

中药鉴定学课件教学内容1.介绍中药鉴定学的定义和意义–中药鉴定学的定义–中药鉴定学在中医药学中的重要性和应用价值2.中药鉴定的基本原理和方法–中药的特征和成分分析–中药鉴定的基本原理和步骤3.常用的中药鉴定技术和设备–高效液相色谱法(HPLC)–红外光谱仪(FTIR)–质谱仪(MS)等4.中药鉴定的实践操作和案例分析–示范实验操作流程–案例分析和讨论教学准备1.讲台和投影仪–用于展示教学内容和示范操作2.中药鉴定学的教材和参考书目–供学生复习和进一步学习3.实验室用具和中药样本–高效液相色谱仪等鉴定设备–各种中药样本4.示范实验操作和案例分析的准备材料–示范实验操作步骤和结果–中药鉴定案例和相应的数据教学目标1.理解中药鉴定学在中医药学中的重要性和应用价值2.掌握中药鉴定的基本原理和常用方法3.熟悉常用的中药鉴定技术和设备4.提高学生的实验操作和鉴定能力设计说明1.通过理论和实践相结合,提高学生的学习积极性和参与度2.引导学生分析和讨论案例,培养分析和判断能力3.示范实验操作,使学生熟悉中药鉴定的实际操作流程4.结合中药学和中药鉴定学的知识,加深学生对中药学科的理解和应用教学过程1.导入部分–介绍中药鉴定学的定义和意义–提出中药鉴定的基本问题,引发学生思考和讨论2.中药鉴定的基本原理和方法–通过讲解中药的特征和成分分析,引导学生了解中药鉴定的重要性–介绍中药鉴定的基本原理和步骤,强调对中药的综合分析3.常用的中药鉴定技术和设备–讲解常用的鉴定技术和设备,如高效液相色谱法、红外光谱仪和质谱仪等,以及它们的原理和应用领域–示范使用鉴定设备进行中药鉴定的操作,让学生熟悉实际操作流程4.中药鉴定的实践操作和案例分析–分配学生进行中药鉴定的实验操作–提供中药样本和实验指导,以便学生独立完成实验–分析和讨论案例,加深学生对中药鉴定的理解和判断能力5.总结和评价–学生回答问题,并进行讨论和总结–老师评价学生的实验操作和鉴定能力,提供建议和指导–引导学生思考中药鉴定学在中医药学中的应用前景和发展课后反思•学生积极参与了实验操作和鉴定案例的分析和讨论吗?他们是否充分理解了中药鉴定学的重要性和应用价值?•学生掌握了中药鉴定的基本原理和常用方法吗?他们的实验操作和鉴定能力有何提高?•教学过程中是否存在不足之处?有哪些方面需要改进?以上是中药鉴定学课件的具体内容和教学过程设计,通过明确的教学目标和合理的教学准备,能够有效地引导学生学习并提高他们的实验操作和判断能力。

《中药鉴定学》教学大纲课程类别:专业核心课程课程性质:必修英文名称:Science for Identifying Chinese Materia Medica总学时:64 讲授学时:64学分:4先修课程:药用植物学、中药学、无机化学、有机化学等适用专业:中药学开课单位:医学院一、课程简介本课程是中药学专业必修课,是研究中药的来源、品种、质量及中药资源可持续发展的应用科学。

它是在继承传统中药鉴别经验的基础上,运用现代的科学理论和技术方法,鉴定中药的真伪优劣,评价和控制中药质量及寻找和扩大新药源。

学生通过本课程的学习,掌握中药鉴定学的基本理论、中药鉴定的基本技能和品质评价的方法,以及如何根据药材的质量变化规律进行药材生产过程的质量控制,实现中药材的生产质量标准化及药材资源可持续发展的途径;并在此基础上理解寻找和发现中药材新资源的途径及方法。

为从事中药和其它天然药物的真伪鉴别、品质评价和开发利用奠定基础。

二、教学内容和基本要求总论第一章中药鉴定学的定义和任务(2学时)教学内容:1.1 中药鉴定学的定义1.2 中药鉴定学的任务教学要求:1.掌握中药鉴定学的定义、基本理论和基本知识。

2.掌握中药鉴定学的主要任务。

授课方式:讲授、多媒体第二章中药鉴定学的发展史(2学时)教学内容:2.1 古代中药鉴定知识2.2 中药鉴定学的起源和发展教学要求:1.掌握古代中药鉴定的主要成就。

2.理解近代中药鉴定工作概况和中药鉴定学的发展方向。

授课方式:讲授、多媒体第三章中药的产地、采收、加工与贮藏(2学时)教学内容:3.1 中药的产地3.2 中药的采收3.3 中药的加工3.4 中药的贮藏教学要求:1.掌握中药产地与质量的关系及道地药材,中药的采收原则。

2.理解中药采收与质量的关系及一般原则。

3.了解中药的加工,贮藏中的变质现象、贮藏方法和防治。

授课方式:讲授、多媒体第四章中药的鉴定(2学时)教学内容:4.1 中药鉴定的依据和程序4.2 中药鉴定的方法教学要求:1.掌握中药鉴定的依据,以及中药来源、性状、显微、理化鉴定方法。

中药鉴定学笔记1—5章中药鉴定学笔记2010年9月第一章中药鉴定学的定义和任务一、中药鉴定学的定义1.定义中药鉴定学是研究和鉴定中药的品种和质量,制定中药质量标准,寻找和扩大新药源的应用学科。

2.研究方法和内容在继承祖国医药学遗产和传统鉴别经验的基础上,运用现代自然科学的理论、知识、方法和技术,系统地整理和研究中药的历史、来源、品种形态、性状、显微特征、理化鉴别、检查、含量测定等,建立规范化的质量标准以及寻找和扩大新药源的理论和实践问题。

3.中药的定义中药是指在中医药理论指导下用以防治疾病和医疗保健的药物,包括中药材、饮片和中成药。

二、中药鉴定学的任务1.考证和整理中药品种,发掘祖国药学遗产⑴造成中药材品种混乱和复杂的原因:①同名异物和同物异名现象普遍存在;②本草记载不详,造成后世品种混乱;③有的中药在不同的历史时期品种发生了变迁;④一药多基源情况较为普遍。

⑵解决品种混乱和复杂问题及发掘祖国药学遗产的途径:①力求一物一名,一名一物;②正确继承古人药材生产和用药经验;③开展古方药物的品种考证;④查考地方志。

2.鉴定中药真伪优劣,确保中药质量⑴中药真伪优劣的含义:①“真”,即正品,凡是国家药品标准所收载的中药均为正品;②“伪”,即伪品,凡是不符合国家药品规定中药的品种以及以非药品冒充中药或以他种药品冒充正品的均为伪品;③“优”,即质量优良,是指符合国家药品标准规定的各项指标的中药;④“劣”,即劣品,是指不符合国家药品标准质量规定的中药。

⑵中药出现伪品、混淆品或掺伪品的原因:①以它种药材伪充此种药材;②名称相近或外形相似或基源相近的品种之间产生混乱;③以假充真,或掺伪牟利;④地区习用药材流出本地区外,造成混乱;⑤误种、误采、误收、误售、误用。

⑶影响中药质量的主要因素:①栽培;②产地;③采收加工;④贮藏;⑤运输;⑥非药用部位超标;⑦个别药材提取部分成分后再流入市场;⑧缺乏内在质量控制指标。

3.研究和制定中药规范化质量标准⑴中药质量标准:包括中药材、饮片和中成药的质量标准。

《中药鉴定学》要点归纳整理版一、中药鉴定的基本原则1.中药鉴定是通过对中药材的外观特征、组织构造、化学成分、药理作用、药效评价等方面进行综合分析,以确定中药的真伪、质量和药效。

二、中药鉴定的方法和手段1.外观鉴别:对中药材的大小形状、质地、色泽、气味等进行观察和比较,以判断其真伪和质量。

2.显微镜鉴定:借助显微镜观察中药材的组织构造、细胞形态和细胞特征等,以确定其真实身份。

3.化学鉴定:通过化学试剂的检测和分析,判断中药材的主要化学成分,以区分其真伪和质量。

4.药理鉴定:通过实验动物的体内反应和药理作用,评价中药的药效和安全性。

三、中药鉴定的难点和热点问题1.中药鉴定中的复杂性和多样性:中药鉴定涉及到的中药材种类繁多,而每个中药材又具有自己的特点,因此鉴定过程中需要考虑多种因素。

2.中药鉴定中的真伪问题:随着市场上假冒伪劣中药的增加,如何鉴别真伪成为了中药鉴定的重要问题。

3.中药质量控制中的关键问题:中药的质量控制是确保中药安全有效的关键,如何建立科学合理的质量控制标准成为了中药鉴定的难点。

四、中药鉴定的应用领域1.中药材生产:通过对中药材进行鉴定,确保生产过程中的杂质和农药残留等不符合标准的物质达到安全可靠的水平。

2.中药饮片加工:对中药饮片的真伪和质量进行鉴定,保证其药效和安全性。

3.中药制剂生产:对中药制剂进行鉴定,保证制剂的质量和药效。

4.中药研究和开发:通过中药鉴定,确定中药的有效成分和药理作用,从而推动中药的研究和开发。

五、中药鉴定的发展趋势1.标准化:建立科学合理的中药鉴定标准体系,为中药鉴定提供统一的依据。

2.现代化技术的应用:如分子生物学、物质学、核磁共振等技术在中药鉴定中的应用,提高鉴定的准确性和可靠性。

3.国际化合作:加强与国际上中药鉴定机构的交流与合作,提高中药鉴定的水平和影响力。

以上是对《中药鉴定学》的要点进行归纳整理,中药鉴定作为一门重要的学科,对于保障中药的质量和安全具有重要的意义。

《中药鉴定学》学习指南

中药鉴定学是鉴定和研究中药的品种和质量,制定中药质量标准,寻找和扩大新药源的应用学科。

其主要研究研究内容包括中药的基源、性状和显微特征、采收和加工、理化鉴别、质量标准等。

中药鉴定学的主要任务之一是鉴定中药的真伪和优劣,因中药的真伪和优劣与中药的疗效,甚至是患者的生命密切相关,所以这也是本科阶段学习的基本要求。

如何学好中药鉴定学,利用中药鉴定学的知识鉴别中药的真伪和优劣呢?根据中药鉴定学的课程特点,给大家几点建议:

一、与其他课程相联系

中药鉴定学与中药学、药用植物学、中药炮制学、中药化学和分析化学等多门学科有着密切的联系。

在学习中药鉴定学过程中,要与相关课程的知识点进行联系,将这些课程的知识点组成一个知识网络,便于理解和记忆。

二、注重实验课的学习,理论与实验相结合

任何一门课程,实验课的学习都是非常重要的,中药鉴定学课程亦是如此。

在中药鉴定学的理论课堂上,讲授中药鉴定学的理论和知识。

而在实验课上,学生自己动手制备中药显微鉴定的粉末片,亲自观察中药的性状和显微特征,进行理化鉴别和含量测定。

通过实验,对理论知识的理解更加深刻。

因此同学在学习过程中,一定要重视实验课,将理论与实验相结合。

三、注重实践能力的培养

中药鉴定学本身是一门应用学科,实践在课程学习中占有重要地位。

辽宁中医药大学为学生实践提供了固定的场所和诸多的机会。

在教学实验中心设置了有300多种药材的中药标本室,学生可随时去中药标本室认药;学院的中药标本馆拥有千余种中药材及其饮片标本,学生可有组织的去中药标本馆学习和参观。

同学要充分利用这些资源,提高自己的实践能力。