新中国成立后的产业结构历史演变

- 格式:doc

- 大小:95.50 KB

- 文档页数:11

试析我国产业结构的演变及其特点陶良虎新中国成立以后,我国产业结构发生了一系列重大变化,呈现出由低级到高级、由严重失衡到基本合理的发展轨道。

从总体上判断,我国已由传统的农业国变为门类齐全、初步实现工业化的发展中国家,产业结构已基本上改变了一个时期以来严重失调的状况,并初步完成了合理化的任务,进入产业结构升级和高级化的阶段。

1949年以前的中国经济是一种传统的农业经济并依靠传统的生产方式进行,近代工业几乎没有得到发展。

1949年至1952年,我国用了三年时间进行了恢复性建设,到1952年,国民经济基本恢复到解放前的最高水平。

1953年开始的工业化是在人均收入水平极低、工业生产能力很弱的基础上艰难起步的。

1953年至1980年,我国在产业结构方面发生了两次大的超前转换和一次大的被动调整。

第一次大的产业结构超前转换是“大跃进”时期,由于重工业超前发展,使国民经济重大比例关系出现严重失衡,农轻重的比例关系由1957年的43.3:31.2:25.5变为1960年的21.8:26.1:52.1。

在经过5年的被动调整,初步扭转了产业结构的失衡状况后,十年文革片面强调为备战服务,使产业结构重又步入“重型化”的轨道。

1976—1978年,在经济发展上又出现了“急于求成”,通过大规模引进国外成套设备,发起了对工业化的新一轮强攻。

这第二次产业结构的超前转换进一步加剧了各产业间、轻重工业间、重工业内部的结构性的矛盾和比例关系失调,造成生产与消费的尖锐对立,社会经济关系全面紧张。

在整个80年代,在需求总量迅速增长和需求结构快速变动的作用下,中国经济增长出现了新的格局。

工业以重工业的主导向优先发展轻工业转化,第三产业出现了历史上最快的增长时期。

1951年至1990年期间,三次产业劳动力结构的变动更为显著,变动幅度超过国内生产总值的变动幅度,以此评价,产业结构的演进趋于合理。

1991年至1997年间,国民经济持续快速增长,产业结构变动较大,从三次产业国内生产总体的结构变化看,第二产业增长最快,比重增加较大;第一产业也保持了较快的增长,但比重有所下降;第三产业增长较快,比重也有所增加。

【专题研究】中国经济发展70年主持人语:今年是中华人民共和国成立70周年。

70年来,我国锐意推进各方面体制改革,以国内改革形成参与经济全球化和国际竞争的体制优势,又以积极应对全球化挑战和开放中的瓶颈及障碍的姿态来加快国内相关领域的改革,在的互动交流中,我国成功实现了集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制的伟大。

我们建立和完善社会主义市场经济体制,建立以家庭承包经营为基础、统分结合的农村双经营体制,形成公有制、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,形成按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,形成在国家宏观调控下市场对资源配置发挥决定性作用的经济管理制度,为我国经济繁荣与了有力的制障。

70来,我国经济建设目的伟大成就。

通过回顾与总结过去70年我国经济领域所取得的辉煌成就和成功经验,可以使我们认识到哪些经验值得肯定,哪些教训需要吸取,有利于我们沿着新时代中国特色社会主义正确的方向继续奋勇前进。

为此,我从2018年底开始就组织研究团队集中研究新中国成立70年来经济领域各个方面所取得的伟大成就,深入成功经验,分析仍然存在的,并来发展前景进行分%精其中在《经济研究》,希到广大读者的关注和指教,谨以此献给祖国70华诞!黄茂兴福建师范大学经济学院院长福建自贸区综合研究院院长新中国70年产业结构的演变与成效*福建师范大学经济学院陈洪昭李成宇摘要:新中国成立70年来,我国产业结构总体呈现出了高级化的演进趋势。

尤其近年来,第三产业和新兴产业快速发展,并成长为国民经济的主导产业,有力地推动了我*基金项目:本文是2016年国家社科基金重点项目(项目编号:16AGJ004)的阶段性研究成果。

新中国70年产业结构的演变与成效国产业体系的健康发展。

然而,需要指出的是,当前我国产业结构优化升级中仍存在服务业发展潜力未得到充分发挥、第一产业就业比重过高、区域产业发展不平衡、产业走出去准备不足、未能有效对接开放需要等不足与问题,限制了我国产业结构的进一步优化。

建国以来我国产业结构和产业布局的演变过程摘要:建国以来,我国产业结构和产业布局的演变过程受着国家政策和国际形势的影响。

产业布局重心由沿海到内地,再由内地到沿海,最后追求均衡发展:产业结构的重心由第二产业到第三产业转变。

关键词:产业结构产业布局演变过程1949年建立了中华人民共和国,中国的经济发展走上了社会主义的新阶段,至今已走过了半个世纪的历程,在国民经济取得快速发展的同时,产业结构和产业布局也发生明显变化。

受着国家政策和国际情况的影响,我国产业结构和产业布局经历了3个阶段。

第一个阶段(1949-1965):经济的恢复与调整;第二个阶段(1966-1975):十年动荡,曲折徘徊中前进;第三个阶段(1966-至今):改革开放,经济快速发展。

(一)第一个阶段(1949-1965):经济的恢复与调整在该阶段中国经历了4个变化过程。

一是1950-1952年,三年国民经济恢复时期,这个主要是为了恢复了被战争破坏了的工农业经济,对中国经济结构和产业的布局没有太大的影响;二是1953-1957年,第一个五年计划时期,重点建设并着手改造了旧中国造成的我国经济产业布局偏重于沿海的畸形情况,让经济中心有沿海转移到了内地。

并且重点建设了以武钢、宝钢为中心的东北和华北工业中心,一定程度上缓解了我国农业和轻工业过重的问题;三是1958-1962年,二五计划阶段,经过三年的经济恢复和“一五”的建设,我国综合国力显著增强,然后人们由于缺乏实践经验,慢慢产生了冒进思想,于是在“二五”提出了一系列不符合实际的建设方针,如“以钢为纲”、“全面大跃进”等,这种政策下,造成国民经济严重失调(农业基础受到破坏和重工业畸形发展过快)和资源的极大浪费,;三是1963-1965年,三年调整时期,由于“二五”计划的严重失误,国民经济受到了极大的损伤,当时党的指导方针为“调整、巩固、充实、调高”八字方针,经过这一系列调整,国民经济部分比例协调了,工农业得到了恢复与发展。

中国一二三产业结构的演变及其趋势探讨一、中国一二三产业结构演变的历史概述随着改革开放的推进,中国的一二三产业结构发生了翻天覆地的变化,产业结构日趋合理,国民经济总量不断扩大,经济实力居世界前列。

中国传统的产业结构以农业第一,工业第二,服务业第三,一直延续到了20世纪80年代,但是在90年代以后,中国经济实现了历史性的转型,中国的产业结构实现了从传统的农业型向工业型和服务业型的转移,从而实现了经济的可持续发展。

经历了由以农为主向以工业为主的阶段,再到以服务业为主的阶段的三个阶段。

1.农业时期:1949~1965年1949年之前中国农业一直占据着中国国民经济的主导地位。

1949年以前,中国经济以农业经济为主,约占国内生产总值的73%。

由于农村人口较多,导致农村占有资源和财富的比重较大。

同时,由于一些历史原因,中国农业生产依赖天灾和人灾的情况很严重,导致经济增长缓慢。

到了1965年,农业占比下降到了68.6%。

2.工业时期:1965~1995年从1965年至1995年,中国经济呈现出快速增长的趋势,这时期被称为中国的工业化时期。

1965年,中国的工业占比仅为12%,但在此后的30年内,工业作为中国最主要的经济活动逐渐发展起来。

到1985年,工业占GDP的比重已经超过了农业。

1995年,工业生产增加到GDP的第一位,占比达到了43.2%。

3.服务业时期: 1995年至今21世纪初,经济结构再次发生了变化,服务业已经成为中国国民经济的主力军。

2002年,服务业占GDP比重达到了33.1%,这标志着中国已经成为一个发展服务业的国家。

到2018年,服务业对GDP的贡献率达到了54.5%,而农业和工业的对GDP的占比分别为9.8%和35.7%。

二、中国一二三产业结构演变的趋势1.农业趋势中国农业对国家的经济发展和农村的地位仍然非常关键。

因此,在农业领域的升级和转型是必要的,这也是目前中国农业发展的重点。

在农业方面,未来的趋势是提高农业的科技含量,加强农业的品牌营销,加大对现代农业的改造投资等。

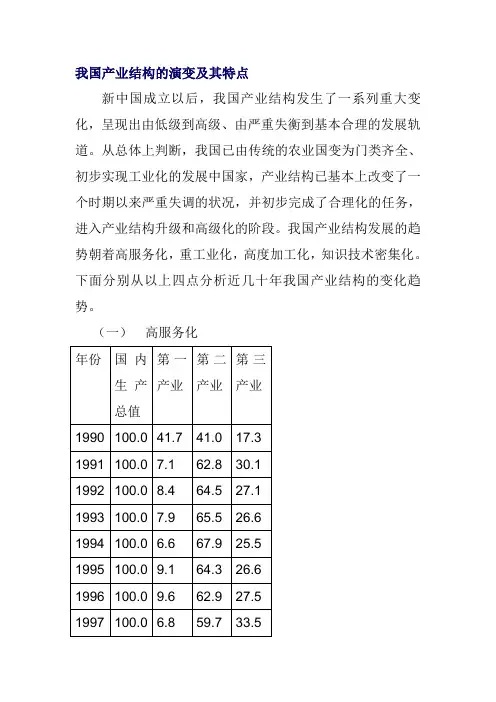

我国产业结构的演变及其特点新中国成立以后,我国产业结构发生了一系列重大变化,呈现出由低级到高级、由严重失衡到基本合理的发展轨道。

从总体上判断,我国已由传统的农业国变为门类齐全、初步实现工业化的发展中国家,产业结构已基本上改变了一个时期以来严重失调的状况,并初步完成了合理化的任务,进入产业结构升级和高级化的阶段。

我国产业结构发展的趋势朝着高服务化,重工业化,高度加工化,知识技术密集化。

下面分别从以上四点分析近几十年我国产业结构的变化趋势。

(一)高服务化分析:由表中的数据可以看出来随着我国经济的发展,第二产业和第三产业的比例逐年增高,说明我国产业结构朝着高服务化的方向发展。

(二)重化工业化分析:轻重工业调整大体分为三阶段。

一是建国初期至1978年,重工业化特点非常明显。

为改变重工业薄弱局面,从“一五”开始我国就集中力量重点发展重工业。

但1958年开始的“大跃进”,由于片面强调发展重工业,最终导致轻、重工业比例关系严重失调。

1960年,轻重工业总产值的比例为33.4:66.6。

经过三年调整,失衡的轻重工业比例关系重新趋于协调。

七十年代开始,轻重工业生产结构再次出现不协调状态。

1978年轻重工业总产值比例分别为43.1:56.9。

轻、重工业结构的失衡,使得国家不得不对消费品实行调拨分配,大多凭票证限量供应,市场处于全面紧张状态。

二是1978年到80年代末,轻重工业均衡化调整时期。

这一阶段主要对轻工业实行了“六个优先”的政策,以纺织工业为代表的轻工业获得了快速发展。

1989年轻重工业总产值比例为48.9:51.1,轻重工业基本协调增长。

三是90年代初至今,工业增长明显转向以重工业为主导的格局,再次出现了重化工业势头。

2008年轻重工业总产值比例为28.9:71.1。

但此次重化工业的增长机制与改革开放前的情况有着本质的不同。

改革开放前是不计客观条件的盲目“跨越”,改革开放后是在房地产、汽车等消费结构的升级推动下发生的,是基本符合工业化进程演变规律的。

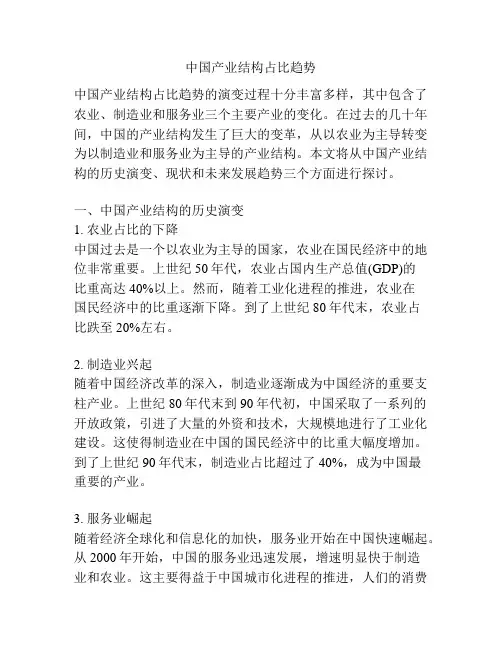

中国产业结构占比趋势中国产业结构占比趋势的演变过程十分丰富多样,其中包含了农业、制造业和服务业三个主要产业的变化。

在过去的几十年间,中国的产业结构发生了巨大的变革,从以农业为主导转变为以制造业和服务业为主导的产业结构。

本文将从中国产业结构的历史演变、现状和未来发展趋势三个方面进行探讨。

一、中国产业结构的历史演变1. 农业占比的下降中国过去是一个以农业为主导的国家,农业在国民经济中的地位非常重要。

上世纪50年代,农业占国内生产总值(GDP)的比重高达40%以上。

然而,随着工业化进程的推进,农业在国民经济中的比重逐渐下降。

到了上世纪80年代末,农业占比跌至20%左右。

2. 制造业兴起随着中国经济改革的深入,制造业逐渐成为中国经济的重要支柱产业。

上世纪80年代末到90年代初,中国采取了一系列的开放政策,引进了大量的外资和技术,大规模地进行了工业化建设。

这使得制造业在中国的国民经济中的比重大幅度增加。

到了上世纪90年代末,制造业占比超过了40%,成为中国最重要的产业。

3. 服务业崛起随着经济全球化和信息化的加快,服务业开始在中国快速崛起。

从2000年开始,中国的服务业迅速发展,增速明显快于制造业和农业。

这主要得益于中国城市化进程的推进,人们的消费结构开始向服务业倾斜。

到了2013年,中国服务业占比首次超过制造业,成为中国最大的产业。

目前,服务业已经成为中国经济增长的新引擎,并且其占比还在快速增加。

二、中国产业结构的现状目前,中国的产业结构呈现出农业占比大幅下降、制造业比重逐步下降、服务业持续增加的趋势。

根据国家统计局的数据,2019年中国农业、制造业和服务业分别占比为7.9%、39.9%和52.2%。

1. 农业占比下降中国农业在国民经济中的占比越来越小,这是大规模工业化和城市化进程的必然结果。

农业的比重下降主要是由于劳动力转移和农村经济的相对落后所致。

随着农村劳动力转移就业的增加,农业的占比不断下降。

此外,农村经济相对落后的问题也导致了农业的产值减少。

中国产业结构的演变第一,在我国的经济发展中,产业结构主要实现了两个转折:第一个转折是由第一产业占优势比重变为第二产业占优势比重,这在20世纪60年代末、70年代初完成的。

第二个转折是由第一产业比重高于第三产业。

逐步转变为第三产业的比重高于第一产业,这是在80年代后期实现的。

这两个转折的实现,使我国的产业结构由20世纪50年代的一、二、三产业排序,演变为20世纪80年代后期以后二、三、一排序。

这一变化说明,我国的产业结构已由农业为主导产业转变为工业为主导产业,经济的发展已经进入了工业化时代;而第三产业的比重超过第一产业则意味产业结构的合理化、高级化的趋向。

第二,产业结构的变动与经济发展具有极为密切的联系性。

经济发展是产业结构变革的动力源,而产业结构的变革又会影响和制约经济发展。

当产业结构处在以第一产业为主体产业时,经济发展是处于主要满足于人们生存需要阶段,即表现为农业社会的特征。

当第二产业成为主体产业时,经济发展也就进入到主要提高人们物质生活水平的阶段,即表现为工业社会的特征。

而一旦当第三产业成为主体产业时,那么,经济发展就进入了以满足人的全面发展需要和生活质量提高为特征的后工业社会。

由此可以概括产业结构变化的一般规律:随着经济发展水平的提高和人均收入的增加,产业结构由农业占优势比重逐渐向工业、服务业占优势比重演进。

第三,经济增长的主要推动力会因产业结构的变化而改变。

在我国的经济发展中表现为这样的趋势:第一产业对经济增长的影响作用日趋减弱,1978年以前,对经济增长的贡献率在10%—30%之间,1978年以后随着第一产业在国民经济所占比重的减少而不断下降,其贡献率均在10%以下。

第二产业是经济增长最主要的推动力。

在绝大多数年份中,第二产业对经济增长的贡献率均达到50%—70%,这与我国已经是一个工业化国家相连的。

第三产业对经济增长的影响作用随着其在国民经济所占比重的增加而增强,对经济增长的贡献率现在已经大大超过第一产业,以后第三产业的高度发达成为经济活动的主体产业时,将取代第二产业为经济增长最主要的推动力。

查阅中国历次五年计划,分析建国以来我国产业结构和产业布局形成的历史特点1949建立新中国以来,中国经济发展走上了社会主义的道路,为了更好的发展经济,我国制定了“五年计划”,从1953年第一个五年计划开始,已经编制了十个“五年计划”和两个“五年规划”,今天(2015)“十二五”(2011-2015)规划正在实施进行。

在此期间,国民经济取得了快速发展,同时我国的产业结构和产业布局也发生了明显的变化,打上了历史的烙印。

产业结构经过半个多世纪的曲折和发展,我国经济结构已由以传统农业为主体,工业很不发达,带有浓厚的半封建半殖民地色彩的落后的国民经济体系,变成了现代工业、农业、建筑业、交通运输和商业都得到很大发展的、独立的社会主义国民经济新体系。

按三种产业来看,第一产业相对低位逐渐下降,地二三产业的地位逐渐增高。

从1993年到2014年,第一产业比重由46.27%下降到9.17%,第二产业由23.36%到42.64%,第三产业由30.37%到48.19%;工农业产值比重发生根本变化,工业产值由30%上升到82%,农业产值由70%下降到18%;轻重工业的关系,也由原来以轻工业为主,达到基本持平的地位,我国已经形成了部门比较齐全,结构比较合理的工业体系。

农业方面,粮食作物的单一性农业结构有一定程度的改善,农业向市场经济迅速发展。

交通运输方面,铁路、公路、水运、管道、航空等各项交通运输建设得到极大进展,不仅长度有不同程度的增长,而且运输结构也发生重大变化。

第一产业:农业生产结构的合理调整。

我国人口众多,因此我国在决不放松粮食生产的前提下,积极促进农、林、牧、渔的全面发展,合理调整农业生产结构。

总的来讲,我国农作物单产量和总产量都有很大的提高,但粮食作物的播种面积有所下降,经济作物面积增幅较大;畜牧业和渔业产值的增长远高于农业总产值的增长速度,且两者在农业总产值总的比重均有增长。

可见我国在努力改变过去单纯抓粮食生产的做法,使农业生产结构合理化。

案例名称:新中国成立后的产业结构历史演变交通经济08170111 孙小明 08170101 李玉府08170201 陈冠锦 08170122 李新08170215 马澜产业结构是指各产业之间的相互联系及其数量比例关系。

国民经济中,各产业之间不仅在经济活动中存在着联系,而且各种资源在产业间的分配以及由此综合形成的产品产量或产值也存在着数量比例关系。

任何一个国家的工业化进程,都伴随着产业结构的形成和演变过程。

新中国成立61年来,我国产业结构经过了由“重、轻、农”到“农、轻、重”,再到一、二、三产业的调整优化演进过程, 国民经济发展的协调性大大增强,经济结构发生了巨大历史性变迁。

一、我国产业结构的历史演进过程新中国成立50年来,伴随着经济发展的不同阶段,我国产业结构变化也具有明显的阶段性特征。

1、“重、轻、农”产业结构指导思想的形成及其实践新中国建立后,我国提出:要在较短时间内实现国家工业化,尽快建立大体完整的工业化体系。

从1953年开始,以大规模工业建设为主要内容的第一个五年计划正式启动。

到1957年,重工业在全部工业中的比重由1952年的37.3%上升到45.0%。

重、轻、农之比由1952年的15.3∶27.8∶56.9上升为25.5∶31.2∶43.3。

从1958年开始,中国进入了第二个五年计划时期。

经济发展被简单化为工业发展,工业发展被简单化为重工业发展,重工业发展被简单化为只发展钢铁工业。

工业化强攻集中为对产业结构升级的“全民”强攻。

1959年初,产业结构失衡已非常严重,到年底重工业总产值比上年增长48.1%,在工业总产值中的比重由上年的53.5%上升到58.5%。

1960年,决策仍要求“大跃进”再掀高潮,集中全力保钢。

到年底,轻工业产值大幅下降了9.8%,农业下降了12.6%,重、轻、农之比达到52.4∶25.8∶21.8。

2、“农、轻、重”产业比例关系的调整针对“大跃进”时期国民经济结构出现的严重失调,从1961年起,我国开始调整经济结构。

我国产业结构的演变自建国以来中国产业结构的演变过程表现为:第二产业在国家扶持下迅速发展成为主导产业,第三产业在经济不断发展的推动下也在不断增长,基本建立起较为完备的国民经济体系。

一、中国产业结构演变的主要阶段及特征(一)一九七八年至今中国产业结构的演变一九七八年,中国进行改革开放,计划体制逐步退出舞台,市场作为“无形的手”开始配置资源,政府这只“有形的手”对产业结构的影响也开始变小,三次产业结构逐渐向合理化的方向趋近。

这一阶段中国产业结构的特点是:1. 工业内部结构更为合理改革开放以前,中国产业结构在政府行政干预下,重工业被优先发展。

一九七八年之后,市场机制开始发挥作用,轻工业占比呈现先增加后减少的发展趋势。

2. 区域间产业结构发展不均衡从第一产业占全国比重来看:东、中、西部地区第一产业占比均呈下降趋势;其中,东部地区第一产业比重是三大地区最低的,中部地区和西部地区的比重大致相近,且其变动趋势也比较相似;而东部地区第一产业比重降到10%以内和中西部地区第一产业比重降到20%以内的时间拐点都是在二零零五年前后。

此外,就第三产业而言,其中东部地区在基数最高的基础之上,增幅也是最大的;而中部地区和西部地区又呈现了和第一产业相似的变动趋势,即基数相同且增幅相近;东部地区在二零零零年前后第三产业比重突破40%,中部和西部地区第三产业比重也在二十世纪九十年代升到30%以上。

二、三次产业及各产业内部结构调整产业结构需要与时俱进的进行调整,但这个调整并不是一蹴而就的,影响产业结构变动的因素众多,在调整产业结构的过程中必须要推行一系列的政策,而推行这些政策就需要厘清影响产业结构变动的因素。

产业结构的演变过程就是一个从低级向高度化演进的过程。

产业结构演变的规律同劳动力在不同产业之间的更替流转密切相关,此外还同经济发展水平密切相关。

(一)产业之间结构演进自建国以来,中国的产业结构从最初大力提高农业生产力,到改革开放前后强调工业化,再到当前强调以高新技术为主、高附加值企业为主,以及高工业化为主,第三产业产值占比不断提高。

中国城市化与产业结构演变的历史分析中国的城市化和产业结构演变是一个长期而复杂的过程,从1949年到2024年,在这段时间内中国的城市化和产业结构经历了巨大的变化。

1949年,新中国成立后,中国的城市化程度非常低。

当时,大部分人口都生活在农村地区,农业是经济的主要支柱。

同时,中国的产业结构也以农业为主导,工业和服务业的比重较小。

在1950年代和1960年代初,中国实施了一系列的计划经济政策,大力发展工业化。

这期间,许多大型的工业企业和城市建设项目在全国各地兴建,城市的规模快速扩张。

这导致了城市化进程的加速,人口从农村地区迁往城市地区的速度大大增加。

同时,工业成为了经济的支柱,产业结构发生了根本性的转变。

然而,在文化大革命期间(1966年-1976年)城市化和产业结构演变的过程停滞。

由于政治动荡以及经济的混乱,城市化进程几乎停滞,工业产值下降。

同时,大量的知识分子和技术精英被迫下放到农村劳动,加剧了农村地区的贫困和落后。

随着1978年的开放政策的引入,中国经济开始出现快速增长。

这一时期,中国实施了一系列的经济和城市化政策,包括建立经济特区和开放沿海地区等。

城市化进程再次加速,特别是沿海城市,如上海、广州和深圳等,迅速发展成为国际性的经济中心。

同时,中国的产业结构也发生了显著的变化。

传统的重工业逐渐减少,而轻工业和服务业得到了快速发展。

这个时期,城市化和产业结构演变的相互促进,推动了中国经济的快速发展。

在21世纪初,中国继续推动城市化和产业结构的转变。

随着内陆地区的经济开发和城市化进程的扩大,中西部地区的城市化率得到显著提高。

同时,中国经济逐渐朝着高附加值的方向转变,高科技产业和服务业得到了进一步发展。

特别是在2024年金融危机后,中国政府进一步推动经济结构调整,加大对服务业和创新型产业的支持。

到2024年,中国的城市化率超过了50%,产业结构继续向服务业和高科技产业转型。

城市已经成为中国经济发展的重要引擎,同时也面临着一系列的挑战,如城市化过程中的资源和环境压力以及城市贫困问题等。

我国三次产业结构演变规律

中国的产业结构演变是一个复杂的历史话题,近几十年来,从农牧渔经济型,再到今天的现代产业经济型,已经经历了多次演变。

我国三次产业结构演变大致可以分为农业社会、工业社会和服务业社会三个阶段。

20世纪50年代初,国家解放经济,开始进入工业社会阶段,以农业为主要产业,以机械制造、重工业部门、冶金业为支柱产业,经济总体开始快速发展。

到20世纪80年代末,随着我国转轨经济的实施,以及市场导向的引入,产业结构开始由重工业社会向混合型经济社会转变,国家引导和推动农村转移工业化发展,企业和个人办厂营企发展迅速,可再生能源、服务业产业部门发展迅速。

随着近30多年经济和社会的建设发展,我国产业结构由原来的重工业模式逐步迈向服务业型社会,以低碳经济、绿色经济、智能经济为发展模式,集成电路、新能源汽车、5G等技术产业加速发展,我国的服务业占GDP的比重也增大。

总而言之,从农牧渔经济型到工业经济型,再到今天的服务型社会,中国近几十年来经历着多次产业结构演变,催生出丰硕的成果,这也是我国发展取得积极成效的重要原因之一。

改革开放40年我国产业结构演进历程与新时代重大战略机遇改革开放40年来,我国产业结构发生了巨大变化,取得了举世瞩目的成就。

从农业主导到工业主导,再到服务业崛起,我国经济发展取得了跨越式的进步。

新时代给予了我国重大战略机遇,需要我们更加积极地推动产业结构优化升级,实现经济发展的可持续性和高质量发展。

一、产业结构演进历程1978年,我国启动了改革开放的伟大征程,开启了从封闭与落后到开放与发展的新时代。

在这40年的发展历程中,我国产业结构发生了天翻地覆的变化。

首先是农业主导到工业主导。

改革开放初期,我国农业在经济中的比重很大,农村人口占据着我国总人口的绝大多数,农业是经济的主体。

随着改革开放的深入进行,我国实行了农业改革政策,农民从土地改革中获得了实实在在的利益,农村经济发展也得到了迅猛的发展。

我国的工业化进程也在加速推进,从而工业在国民经济中的比重逐步提高。

工业化进程的加快,为我国经济发展奠定了坚实的基础。

其次是工业主导到服务业崛起。

随着改革开放的深入,我国服务业开始快速崛起。

在改革开放的初期,我国服务业的比重并不大,但是随着经济的发展,尤其是加入WTO以后,我国的服务业得到了迅猛发展,成为我国经济的新亮点。

服务业的崛起,不仅为我国经济发展注入了新的动力,而且也使得我国的产业结构更加合理和完善。

从农业主导到工业主导再到服务业崛起,我国的产业结构变化是一个历史性的进步,体现了我国改革开放的伟大成就。

二、新时代重大战略机遇新时代给予了我国重大战略机遇,需要我们更加积极地推动产业结构优化升级。

首先是“一带一路”倡议的提出,为我国产业结构优化升级提供了新的机遇。

作为我国对外开放的重大战略,一带一路倡议将为我国的产业升级提供外部环境和市场机遇,加快我国产业结构的优化升级。

其次是新一轮科技革命和产业变革的到来。

在新一轮科技革命和产业变革的浪潮中,我国发展了一批新兴产业,如人工智能、互联网+,新能源等。

这些新兴产业为我国产业结构调整提供了新的动力和契机,需要我们加快转变发展方式,提高产业竞争力,引领新一轮全球产业变革。

我国产业结构的演变规律

我国产业结构的演变经历了三个阶段。

第一阶段是新中国成立到20世纪80年代初的时期。

这个阶段我国的产业以工业为主导,特别是重工业,如钢铁、煤炭、机械等行业,占据了国民经济的主要地位。

第二阶段是20世纪80年代初到21世纪初的时期。

这个阶段我国的产业结构开始发生变化,逐渐向轻工业和服务业转型,如纺织、电子、信息技术等行业的快速发展,以及餐饮、旅游、物流等服务业的快速兴起。

第三阶段是21世纪初以来的时期。

这个阶段我国的产业结构又发生了新的调整,进一步向高端制造业、高技术产业和新兴服务业转型。

如航空、卫星、集成电路等高端制造业的快速发展,以及互联网、金融、文化创意等新兴服务业的快速崛起。

总体来说,我国产业结构演变的规律是由重工业向轻工业、服务业和高技术产业转型的趋势,而这个转型过程还在不断地加速深化。

案例名称:新中国成立后的产业结构历史演变交通经济08170111 孙小明 08170101 李玉府08170201 陈冠锦 08170122 李新08170215 马澜产业结构是指各产业之间的相互联系及其数量比例关系。

国民经济中,各产业之间不仅在经济活动中存在着联系,而且各种资源在产业间的分配以及由此综合形成的产品产量或产值也存在着数量比例关系。

任何一个国家的工业化进程,都伴随着产业结构的形成和演变过程。

新中国成立61年来,我国产业结构经过了由“重、轻、农”到“农、轻、重”,再到一、二、三产业的调整优化演进过程, 国民经济发展的协调性大大增强,经济结构发生了巨大历史性变迁。

一、我国产业结构的历史演进过程新中国成立50年来,伴随着经济发展的不同阶段,我国产业结构变化也具有明显的阶段性特征。

1、“重、轻、农”产业结构指导思想的形成及其实践新中国建立后,我国提出:要在较短时间内实现国家工业化,尽快建立大体完整的工业化体系。

从1953年开始,以大规模工业建设为主要内容的第一个五年计划正式启动。

到1957年,重工业在全部工业中的比重由1952年的37.3%上升到45.0%。

重、轻、农之比由1952年的15.3∶27.8∶56.9上升为25.5∶31.2∶43.3。

从1958年开始,中国进入了第二个五年计划时期。

经济发展被简单化为工业发展,工业发展被简单化为重工业发展,重工业发展被简单化为只发展钢铁工业。

工业化强攻集中为对产业结构升级的“全民”强攻。

1959年初,产业结构失衡已非常严重,到年底重工业总产值比上年增长48.1%,在工业总产值中的比重由上年的53.5%上升到58.5%。

1960年,决策仍要求“大跃进”再掀高潮,集中全力保钢。

到年底,轻工业产值大幅下降了9.8%,农业下降了12.6%,重、轻、农之比达到52.4∶25.8∶21.8。

2、“农、轻、重”产业比例关系的调整针对“大跃进”时期国民经济结构出现的严重失调,从1961年起,我国开始调整经济结构。

轻、重工业的比例由1960年的33.4∶66.6提高到1966年的49.0∶51.0,农、轻、重的比例由1960年的21.8∶26.1∶52.1转变为1966年的35.9∶31.4∶32.7。

农业重新成为国民经济中占最大份额的产业。

1965年,国民经济呈现一定的良性增长局面。

出于“战争不可避免”的估计,工业化的方向转为以“准备打仗”为指导思想的“三线建设”。

1970年,农、轻、重之比由1965年的37.3∶32.3∶30.4变为32.5∶31.1∶36.4。

1971年,地方出现了一个“大办五小”的工业化高潮。

1975年农、轻、重之比进一步失调,变为28.2∶31.6∶40.2。

1976年,第五个五年计划开始执行。

但在不太长的时间内“把国民经济搞上去”的指导思想再次导致了急于求成。

导致产业结构更加严重失调,农轻重之比为24.8∶32.4∶42.8。

3、“农、轻、重”排序得到落实,产业结构逐步改善1978年底,中共十一届三中全会召开,实事求是的思想路线得以确立。

从1979年开始,国家对国民经济实施了第二次全面调整。

1979-1981年,中国轻工业产值的增长速度分别为9.6%,18.4%和14.1%,而同期重工业产值的增长速度则分别为7.7%,1.46%和-4.7%。

到1981年底,轻工业产值在工业总产值中所占比重达到51.5%,超过了重工业。

1981年我国开始实施“六五”计划。

投资向“以能源、交通为战略重点”的产业倾斜,着力调整农业内部产业结构,积极发展第三产业。

1985年,轻、重工业基本保持49.6∶50.4的协调比例;农、轻、重之比为34.3∶30.7∶35.0,比较合理。

4、一、二、三产业协调发展,产业结构进一步优化整个20世纪80年代下半期和90年代上半期,我国产业结构调整的重点是加大对基础产业和基础设施的投入,加快第三产业的发展步伐,加强农业的基础地位,培育扶持主导产业和高技术产业,提高产业结构水平。

经过十余年的努力,我国产业结构调整取得了巨大进展。

能源、原材料供应紧张,交通运输、邮电通讯落后的状况大大缓解。

三次产业结构向合理化方向发展。

在国内生产总值中,一、二、三产业之比由1985年的28.4∶43.1∶28.5变为1998年的18.4∶48.7∶32.9。

第一产业从业人员占全部劳动人口的比重由1985年的62.4%降低为1998年的49.8%,第二产业由20.8%上升到23.5%,第三产业由16.3%上升到26.7%。

在改善基础工业的基础上,轻、重工业的比重保持了相对稳定。

1997年二者比例为42.93∶57.07,比1985年略有下降。

农业在稳定发展的同时,内部结构也在发生着合理的变化。

在农、林、牧、渔总产值中,牧业所占的比重由1985年的22.1%上升到1998年的28.6%,渔业由3.5%上升到9.9%,种植业由69.3%下降到58.1%。

二、产业结构不断优化升级,重大比例日趋协调60年来,党中央一直十分重视三次产业协调发展问题,在不放松农业基础的同时,大力促进工业和服务业的快速发展。

从重视调整农、轻、重比例关系,到大力促进第三产业发展,三次产业结构不断向优化升级的方向发展。

1952-2008年,第一产业增加值占国内生产总值的比重由51.0%持续下降至11.3%,下降了39.7个百分点;第二产业增加值占国内生产总值的比重由20.8%逐步升至48.6%,上升了27.8个百分点;第三产业增加值占国内生产总值的比重由28.2%升40.1%,上升了11.9个百分点。

三次产业协同发展的基本格局已经初步形成。

与此同时,就业结构也随之发生了重大变化。

建国初期确立的“重点发展重工业”的战略、“农产品统购统销”政策、城乡人口隔离的户籍制度,既造成了大量就业人口束缚于农业和农村,也造成了阻碍劳动者在企业、行业、产业和区域之间转移的藩篱。

改革开放以后,乡镇工业快速发展、劳动力市场逐步建立和完善、用工制度和工资制度改革、加上政府推出的各式各样的扶持和扩大就业的工程,促进了就业结构的大调整。

80%以上人口从事农业的局面有了很大的改观,相当比例的人口转而从事工业和服务业。

1952-2008年,第一产业就业人数占总就业人数的比重由83.5%下降至39.6%,下降了44.0个百分点;第二产业就业人口所占比重由7.4%升至27.2%,上升了19.9个百分点;第三产业就业人口所占比重由9.1%升至为33.2%,上升了24.1个百分点。

1、农业内部结构实现了由以粮为纲的单一结构向农林牧渔业全面发展的转变建国前,我国的农业生产力水平低下,生产方式非常落后,农业生产表现为对种植业特别是粮食生产过度畸重的单一结构。

种植业在农业生产中的主体地位异常突出,种植业以外的其他农业发展较为缓慢,农业内部比例极度不协调。

在之后近30年时间里,由于人口快速增长造成的巨大压力,农业生产整体技术水平较低,以及计划经济体制和片面强调“以粮为纲”的政策影响,我国农业生产结构基本上仍停留在“农业以种植业为主,种植业以粮食生产为主”的单一结构阶段。

改革开放以后,农业实行了联产承包责任制、农产品流通体制等多方面改革,以杂优水稻技术为主的农业生产技术逐步得到普遍推广,城乡人民生活水平的持续提高带来了市场需求的巨大引力,以及政府实施了一系列鼓励发展多种经营、促进农业产业化的政策措施,农业生产不仅解决了长期以来粮食供给短缺的状况,而且促进了农业生产结构从单一的解决粮食短缺问题开始向提高食物结构和品质转变,促进了从分散经营的小生产向生产的专业化、布局的区域化和经营一体化等为主要特征的产业化经营转变。

60年来,我国已经基本改变了过去“农业-种植业-粮食”的高度单一和效率低下的结构模式,向“优质、高效、全面发展的”的新型结构模式转变。

农业生产内部结构显著调整。

农林牧渔业总产值中,农业所占比重明显下降,林、牧、渔业比重显著提高。

农业所占比重由1952年的85.9%下降为2008年的48.4%,下降了37.5个百分点。

林、牧、渔业所占比重分别由1952年的1.6%、11.2%和1.3%提高到2008年的3.7%、35.5%和9.0%,分别提高了2.1、24.3和7.7个百分点。

种植业内部结构调整进展明显。

粮食、经济作物和其它作物种植面积比由1952年的89.2∶9.0∶1.8转变为2008年的68.3∶27.8∶3.9,经济作物种植比重明显提高。

畜产品构成中,猪肉占肉类总产量的比重由1952年的94.2%下降到2008年的63.5%;牛羊肉则由1979年的5.74%上升到13.6%;禽肉等也由1985年的5.80%上升到了22.9%。

禽蛋、牛奶等的产量快速增长,在畜产品中的比重也大幅度上升。

1952-2008年我国农、林、牧、渔业增加值比重1952-2008年我国种植业播种面积比例(%)2、工业结构实现了从门类简单到齐全,从以轻工业为主到轻重工业共同发展转变,从以劳动密集型工业为主导向劳动、资本和技术密集型共同发展的转变建国初期,我国工业基础薄弱、技术落后、门类不全。

工业整体水平基本上处于手工作业状况,根本谈不上工业化和工业体系。

只能“造桌子椅子,能造茶碗茶壶,…还能磨成面粉,还能造纸。

但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。

”工业结构极为简单,生产水平极为低下。

新中国成立60年来,尤其改革开放以来,我国制定和实施了一系列重大产业政策和专项规划,对工业经济内部结构进行了多次重大的调整。

从“轻纺工业优先”、促进消费品工业的快速发展,到“优先发展基础工业和高技术产业”,再到“走新型工业化道路”,整体工业由小变大,由弱变强,“中国制造”的国际竞争力和影响力显著提高,工业结构基本实现了从结构简单到门类齐全,从以轻工业为主、重工业为辅到轻、重工业基本协调转变,从劳动密集型工业主导,逐步向劳动、资本和技术密集型工业共同发展的转变。

建成了比较完备的工业体系。

建国之初,工业部门比较单一。

经过60年的建设,工业行业发生根本性变化。

钢铁、有色金属、电力、煤炭、石油加工、化工、机械、建材、轻纺、食品、医药等工业部门逐步发展壮大,一些新兴的工业部门如航空航天工业、汽车工业、电子工业等也从无到有,迅速发展起来。

目前我国已拥有39个工业大类、191个中类、525个小类,联合国产业分类中所列的全部工业门类我国都有。

一个行业比较齐全的工业体系已经形成。

轻、重工业关系逐步趋于协调。

从建国初期至1978年,由于指导思想上的偏差和体制方面的原因,我国工业发展片面强调重工业的发展,在重工业内部又片面强调“以钢为纲”,轻、重工业比例严重失衡。

工业总产值中,轻、重工业的比重分别由1952年的64.5%、35.5%变为1978年的43.1%和56.9%。