中医骨伤科学复习资料讲课稿

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:10

骨科中医讲课稿范文骨科中医讲课稿尊敬的各位同仁和学员们,大家好!我是今天的主讲人,来自骨科中医领域的专家,很荣幸能够在这里与大家一同分享关于骨科中医的知识和经验。

一、骨科中医的定义和研究范畴首先,我们来了解一下骨科中医的定义和研究范畴。

骨科中医是指通过中医的理论和方法,治疗和预防骨科疾病的一门专科医学。

它主要研究包括骨折、关节炎、脊柱病变、骨质疏松、肌肉骨髓病等在内的骨科问题。

二、骨科中医治疗原理和方法1. 骨科中医治疗原理:骨科中医治疗的核心原理是“正骨”。

中医认为,人体的骨骼是由经络、筋肉和精神等多方面因素维持和调控的,而这些因素的平衡和协调是支撑人体健康的基础。

通过“正骨”,可以调整人体的生理功能和结构,达到治疗和康复的效果。

2. 骨科中医治疗方法:骨科中医的治疗方法主要包括推拿、针灸、中药和特殊方法等。

其中,推拿是一种通过手法按摩和推拿来调整骨骼和肌肉的治疗方法。

针灸则是利用特定的穴位和针具来刺激人体经络,调整骨骼和肌肉的功能。

中药则是通过中药的吞服或外用,来改善骨科问题的治疗方法。

而特殊方法则包括热敷、理疗、功能锻炼等一系列针对不同病情的治疗方法。

三、骨科中医常见疾病及治疗案例1. 骨折的中医治疗:骨折是指骨骼在外力作用下发生断裂的临床现象。

在骨折的中医治疗中,主要采用推拿、针灸和中药的综合方法,通过调理经络、促进血液循环和神经恢复来帮助骨骼的愈合和康复。

例如,对于闭合性骨折,可以采用推拿和针灸来缓解疼痛和促进愈合。

而对于开放性骨折,则需要在手术治疗基础上,辅以中医治疗来加速康复。

2. 关节炎的中医治疗:关节炎是指关节发炎和变形的疾病。

在关节炎的中医治疗中,主要采用推拿、针灸和中药的综合方法,通过调理经络、舒筋活络来缓解炎症和疼痛。

例如,对于风湿性关节炎,可以采用推拿和针灸来改善血液循环、缓解炎症和促进关节功能的恢复。

而对于骨性关节炎,则需要在保护关节的基础上,辅以中药治疗来减少关节炎的发展和疼痛的程度。

中医骨伤科学讲义中医骨伤科学~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~第一讲第一单元总论第一节中医骨伤科的定义和学科范围定义中医骨伤科学是研究和防治人体皮肉、筋骨、气血、脏腑、经络等由外伤和其他原因所致的伤害和疾病的学科。

学科范围中医骨伤科基本包括了西医骨科的诊疗范围。

即需要诊治除头部以外的骨骼、肌肉、关节、韧带等组织的损伤和疾病。

由于骨骼一肌肉系统又与周围神经、脊髓和周围血管关系密切,所以一部分周围神经、脊髓、周围血管的损伤和疾病也应在骨科接受诊断与治疗。

必须指出,中医骨伤科在临床实际工作中还必须面对一部分头部损伤病人,所以其诊疗范围比西医骨科更大,要求中医骨伤科医师的知识面更宽广。

中医骨伤科研究与治疗的主要内容(一) 损伤:包括骨折、脱位、筋伤(软组织损伤)、内伤(创伤并发症)。

(二)骨病:包括骨关节先天性畸形,如成骨不全(脆骨病)、软骨发育不全、石骨症、颈肋、斜颈、半椎体畸形、脊椎裂、先天性肩关节脱位、先天性髋关节脱位等,骨关节感染,结核、各种关节炎、代谢性骨病如骨质疏松等,骨肿瘤,骨关节退行性疾病等。

第二节骨伤科的临床理学诊断法一、望诊要有细致认真的态度,也要有基本要领和方法;要看出明显的异常,也要发现轻微的改变。

要熟悉正常状态及正常范围的变异;进行对称部位的比较。

(一) 望诊方法1、显露足够的范围——病变主诉部位与牵涉部位可以很大,一般上肢与肩带病要露出上半身躯干;脊柱、骨盆、下肢最好脱去全衣。

损伤越重、显露越广。

2、取适当位置——上肢及肩带以站、坐为佳;脊柱、骨盆、下肢以先站后卧为要,因部分肢体参差及腰背肌自主性肌紧张于俯卧位消失。

3、卧位要有硬板床,立位要赤足。

4、光线好、辨皮色看循环。

5、静态结合动态(二) 望诊内容体态——人的身材轮廓。

人生长发育三个旺盛期:5、10岁、青春期:骨骺病损在旺盛期更显;原发性脊柱侧凸在青春期发展迅速,过后停止发展。

有些病有特殊体态:软骨发育不全——躯干正常而肢体短小;1垂体生长激素分泌过多——骨骺骨生长迅速——“巨人症”——体态高大而匀称,生长随骨骺线闭合而停止长高;但又影响膜内化骨而成“肢端肥大症”。

中西医骨伤主治复习资料中西医骨伤主治复习资料骨伤是我们日常生活中常见的一种损伤类型,无论是运动受伤还是意外摔倒,都有可能导致骨骼的损伤。

而对于骨伤的治疗,中西医学都有各自的特点和方法。

本文将为大家提供一些关于中西医骨伤主治的复习资料,希望能够帮助大家更好地了解和掌握这方面的知识。

一、骨伤的中西医学解释中医学认为,骨伤是由于人体经络的阻塞或瘀血导致的,治疗的重点是通过疏通经络、活血化瘀来恢复骨骼的正常功能。

而西医学则更注重对骨骼的解剖和生理特点进行研究,通过外科手术、物理疗法等方法来修复骨折和损伤。

二、中西医骨伤治疗方法1. 中医骨伤治疗方法中医治疗骨伤主要包括针灸、推拿、中药熏洗等方法。

针灸是通过刺激特定的穴位来疏通经络,促进血液循环,加速骨骼的修复。

推拿则是通过按摩和推拿手法来舒缓肌肉和骨骼的紧张状态,缓解疼痛和不适感。

中药熏洗则是将中药煎煮后,用温热的药水浸泡患处,以起到活血化瘀的作用。

2. 西医骨伤治疗方法西医治疗骨伤主要包括外科手术、物理疗法和药物治疗。

外科手术是通过手术操作来修复骨折、复位骨骼,并使用金属支架或钢板来固定骨折部位,促进骨骼的愈合。

物理疗法主要包括理疗、康复训练等,通过热敷、电疗、按摩等手段来缓解疼痛、增加关节活动度。

药物治疗则是通过口服或外用药物来缓解疼痛、消炎、抗感染等。

三、中西医骨伤治疗的优势和劣势1. 中医骨伤治疗的优势和劣势中医骨伤治疗注重整体调理,通过疏通经络、活血化瘀来促进骨骼的修复。

中药熏洗和针灸等方法对于疼痛和肌肉紧张的缓解效果显著,而且副作用较小。

然而,中医治疗需要较长的治疗周期,对于严重的骨折和损伤效果可能不如西医治疗明显。

2. 西医骨伤治疗的优势和劣势西医骨伤治疗通过外科手术和物理疗法等方法,可以快速修复骨折和损伤,恢复骨骼的功能。

尤其是对于严重的骨折和损伤,西医治疗效果明显。

然而,西医治疗可能需要较大的手术创伤,恢复期较长,且药物治疗可能存在一定的副作用。

1、唐,蔺道人《仙授理伤续断秘方》是我国现存最早一部伤科专著元,危亦林《世医得效方》该书第一次提出了采用两踝悬吊复位法薛己《正体类要》重视整体疗法,开创了以“气血学说””和“平补法”为基础的骨伤科“内治学派”的先河吴谦等编著的《医学金鉴·正骨心法要旨》总结了8种整骨手法,还成为清代培养考核骨伤科医师的蓝本教材2、骨折愈合的过程:“瘀去、新生、骨合”,一般可分为血肿机化期(骨折后血肿形成;血肿逐渐机化,骨内、外膜处开始形成骨样组织)、原始骨痂形成期(膜内化骨、软骨内化骨)和骨痂改造塑形期(外骨痂、内骨痂、环状骨痂及腔内骨痂形成;骨痂改造塑形)。

骨折的三期内治法:以“跌打损伤,皆瘀血在内而不散也,血不活则瘀不能去,瘀不去则折不能续”和“瘀去、新生、骨合”作为理论指导初期:活血化瘀、消肿止痛——活血止痛汤、和营止痛汤、新伤续断汤、复元活血汤、夺命丹、八厘散、肢伤一方等中期:接骨续筋——新伤续断汤、续骨活血汤、桃红四物汤、肢伤二方、接骨丹、接骨紫金丹等后期:壮筋骨、养气血、补肝肾——壮筋养血汤、生血补髓汤、六味地黄丸、八珍汤、健步虎潜丸、肢伤三方和续断紫金丹等3、骨折的定义、临床症状、移位方式、基本分类方法、解剖和功能复位标准、愈合影响因素和并发症;骨折畸形愈合、迟缓愈合、不愈合定义及处理原则骨折——骨的完整性或连续性遭到破坏者。

(骨折系指由于外力的作用,破坏了骨或软骨的完整性和连续性者。

)临表——全身情况:轻微骨折可无全身症状,一般骨折可有发热(38.5℃),无恶寒或寒战,口渴、口苦,心烦、尿赤便秘、夜寐不安,脉浮数或弦紧,舌质红、苔黄厚腻。

一般情况:疼痛,肿胀,活动功能障碍。

骨折特征:畸形,骨擦音,异常活动(假关节活动)移位方式(P124-126)——成角移位:两骨折段之轴线交叉成角,以角顶的方向称为向前、向后、向内或向外成角;侧方移位:两骨折端移向侧方,四肢按骨折远段、脊柱按上段的移位方向称为向前、向后、向内或向外侧方移位;缩短移位:骨折段互相重叠或嵌插,骨的长度因而缩短;分离移位:两骨折端互相分离,且骨的长度增加;旋转移位:骨折段围绕骨之纵轴而旋转,螺旋线骨折线,X线片需拍全骨,尤其胫骨骨折,注意腓骨上是否有骨折线。

一、中医骨伤科发展史1.中医骨伤科学的概念是一门防治骨与关节及其周围软组织损伤与疾病学科。

2.中医骨伤科学的研究范围(1)骨折;(2)脱位;(3)筋伤;(4)骨病。

3中医骨伤科学的发展(1)、萌芽阶段殷商时期的甲骨文记录了骨折的名称及小腿、肘、手等部位的损伤。

西周时代创伤骨科已成为医学的主要分科之一。

对创伤已初步分为伤(皮)、创(肉)、折(骨)、断(骨与肉)四类。

提出了“命理瞻伤、察创、视折、审断”的诊断方法。

(2)、基础理论形成阶段《黄帝内经》记述全身主要的骨骼和关节,奠定了骨伤科的基础。

提出了“肝主筋”,“肾主骨”,及气血津液、脏俯经络与筋骨关系的理论。

阐述了骨病的病因病机,《素问²痹论》曰:“风寒湿三气杂至,合而为痹也。

”汉代华佗用麻沸散作为麻醉剂施行了骨科手术,创立了“五禽戏”,奠定了中医骨伤手术治疗与练功疗法的基础东汉末年张仲景《伤寒杂病论》以六经论伤寒,以脏腑论杂病创立了理、法、方、药结合的辩证论治方法记载了攻下逐瘀的方药如:大承气汤等.(3)、诊疗技术进步阶段晋代葛洪《肘后救卒方》提出应用局部外敷药物治疗骨折,首创小板固定治疗骨折,首创颞颌关节脱位口腔内整复法隋代巢元方《诸病源侯论》对开放性骨折的处理思维与现代清创术原则相似:立即缝合,并提出丝线固定骨折,开创内固定骨折的先河。

唐代蔺道人《仙授理伤续断秘方》总结了一套治疗骨折脱位的手法,首次记载了髋关节脱臼,幷介绍手牵足蹬法整复髋关节脱位,介绍了“椅背复位法”整复肩关节脱位(4)、骨伤科发展阶段宋代骨折治疗百家争鸣盛行局部充血疗法如淋、熨、膏摩等《太平圣惠方》提出了“补筋骨,益精髓,通血脉”的治疗思想《儒门事亲》采用攻下逐瘀法治伤《医学发明》创制了疏肝活血逐瘀的方药“复元活血汤”治伤朱震亨认为人体“阳有余阴不足”,提倡养阴疗法,强调补肝肾治本的原则元代危亦林《世医得效方》首创垂直悬吊复位法治疗屈曲型脊柱骨折,并用夹板固定脊柱于过伸位介绍了肘、腕骨折介绍踝部骨折,指出踝部骨折脱位有内、外翻两大类提出“有无粘膝征”作为髋关节前后脱位的鉴别(5)、兴盛阶段明代朱橚《普济方²折伤门》介绍了悬吊带快速复位治疗颈椎骨折脱位,较之英国人格利森早270年伸直型桡骨远端骨折,采用了揣搦复位和超腕关节小夹板外固定,较之Colle’s报告早400年明代薛己《正体类要》强调局部与整体、外伤与内伤的辨证关系指出:“肢体损于外,则气血伤于内,营卫有所不贯,脏腑由之不和”清代吴谦等《医宗金鉴²正骨心法要旨》强调强调手法复位之前要“知其体相,识其部位”指出手法原则要:“轻、稳、准、巧”归纳了正骨八法:摸、接、端、提、按、摩、推、拿。

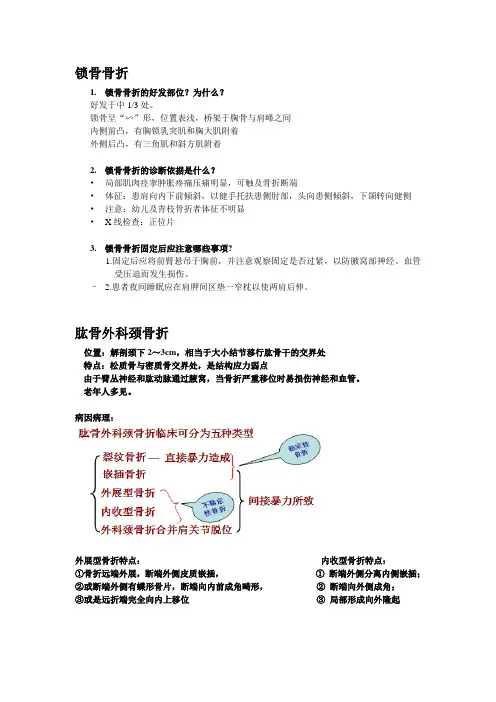

锁骨骨折1.锁骨骨折的好发部位?为什么?好发于中1/3处。

锁骨呈“∽”形,位置表浅,桥架于胸骨与肩峰之间内侧前凸,有胸锁乳突肌和胸大肌附着外侧后凸,有三角肌和斜方肌附着2.锁骨骨折的诊断依据是什么?•局部肌肉痉挛肿胀疼痛压痛明显,可触及骨折断端•体征:患肩向内下前倾斜,以健手托扶患侧肘部,头向患侧倾斜,下颌转向健侧•注意:幼儿及青枝骨折者体征不明显•X线检查:正位片3.锁骨骨折固定后应注意哪些事项?1.固定后应将前臂悬吊于胸前,并注意观察固定是否过紧,以防腋窝部神经、血管受压迫而发生损伤。

– 2.患者夜间睡眠应在肩胛间区垫一窄枕以使两肩后伸。

肱骨外科颈骨折位置:解剖颈下2~3cm,相当于大小结节移行肱骨干的交界处特点:松质骨与密质骨交界处,是结构应力弱点由于臂丛神经和肱动脉通过腋窝,当骨折严重移位时易损伤神经和血管。

老年人多见。

病因病理:外展型骨折特点:内收型骨折特点:①骨折远端外展,断端外侧皮质嵌插,①断端外侧分离内侧嵌插;②或断端外侧有蝶形骨片,断端向内前成角畸形,②断端向外侧成角;③或是远折端完全向内上移位③局部形成向外隆起1.肱骨外科颈骨折的治疗原则是什么?(一)无移位的稳定性骨折的治疗原则不需特殊处理(整复)三角巾悬吊伤肢1~2周(二)有移位的骨折的治疗原则手法整复(外展型、内收型)夹板固定(超肩关节夹板固定,4块板)外展型固定于内收位内收型固定于外展位石膏固定(“O”型石膏固定)内固定(手法不能复位的行手术固定,如合并脱位者)药物治疗(三期辨证用药)练功活动(早中后逐步进行)2.肱骨外科颈骨折使用小夹板固定时应注意哪些问题?在助手维持牵引下,将短夹板放在内侧,若内收型骨折,大头垫应放在肱骨内上髁的上部,并在成角突起处放一平垫;若外展型骨折,大头垫应顶住腋窝部,并在骨折近端外侧放一平垫。

三块长夹板分别放在上臂前、后、外侧,用三条扎带将夹板捆紧,然后用短布带穿过三块超肩关节夹板顶端的布带环,作环状结扎,再用一长布带系于结扎环内侧,并绕过对侧腋下用棉花垫好打结。

中医骨伤-期末复习资料(共11页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--中医骨伤科学复习重点第一章总论中医骨伤科学是一门防治骨关节及其周围筋肉损伤与疾病的学科。

第一章:发展史1、东汉华佗发明麻沸散、创立五禽戏。

2、晋·葛洪《肘后救卒方》最早记载下颌关节脱臼的手法整复方法。

3、南朝《刘涓子鬼遗方》--最早外伤科专书。

4、隋·巢元方《诸病源候论》,指出破伤风是创伤后并发症。

提出清创四要点:清创要早、要彻底、要正确的分层缝合,正确包扎。

为后世清创手术奠定理论基础。

5、《千金方》:颞下颌关节脱位复位后采用蜡疗、热敷、针灸等外治法。

6、蔺道人《仙授理伤续断秘方》是我国现存最早的一部骨伤科专著。

分述骨折、脱位、内伤三大证型。

记载髋关节脱位,手牵足蹬法治疗髋关节脱位。

椅背复位法整复肩关节脱位。

7、《洗冤录集》——第一部法医学专书。

8、元·危亦林《世医得效方》将麻药用于整复,最早施用“悬吊复位法”治疗脊柱骨折。

9、清·吴谦《医宗金鉴》将正骨手法归纳为:摸、接、端、提、推、拿、按、摩八法。

*1958年《中西医结合治疗骨折》提出四项原则:动静结合、筋骨并重、内外兼治、医患合作。

第二章诊断检查顺序:视触叩听—》关节活动—》测定肌力—》测量—》特殊检查—》神经—》血管肢体长度测量:上肢:肩峰——桡骨茎突/中指尖上臂:肩峰——肱骨外上髁前臂:肱骨外上髁——桡骨茎突法:用途:摸压痛、摸畸形、摸肤温、摸异常活动、摸弹性固定(关节脱位)、摸肿块常用手法:触摸法,挤压法、叩击法、旋转法、屈伸法、摇晃法2.特殊检查法:(1)颈部分离实验(疼痛减轻为阳性);颈椎间孔挤压实验(神经根型颈椎病、颈椎间盘突出);臂丛神经牵拉试验(神经根型颈椎病)。

(2)腰背部直腿抬高试验(腰椎间盘突出);拾物试验(儿童脊柱前屈障碍);仰卧挺腹试验(腰突)。

(3)盆骨骨盆挤压试验、骨盆分离试验(提示骨盆骨折或骶髂关节病变);屈膝屈髋试验(闪筋扭腰、劳损,或者有腰椎椎间关节、腰骶关节或者骶髂关节等病变,腰突症阴性);“4”字试验(骶髂关节、髋关节病变);梨状肌紧张试验(梨状肌综合征)。

一、课程名称:中医骨伤科学二、授课对象:中医药专业学生三、授课时间:2课时四、教学目标:1. 知识目标:- 了解中医骨伤科的基本概念和发展历史。

- 掌握常见的骨伤疾病及其病因病机。

- 熟悉中医骨伤科的治疗原则和方法。

2. 能力目标:- 培养学生运用中医理论分析和处理骨伤疾病的能力。

- 提高学生进行临床诊断和治疗的实践操作能力。

3. 素质目标:- 增强学生对中医骨伤科学的兴趣和热爱。

- 培养学生严谨求实、勇于探索的学术精神。

五、教学内容:第一课时一、导入新课1. 结合实际案例,引导学生关注骨伤科疾病在生活中的普遍性。

2. 简要介绍中医骨伤科学的基本概念和发展历程。

二、主体内容1. 中医骨伤科发展简史- 介绍中医骨伤科学的发展历程,重点讲解各个时期的重要成就和代表人物。

- 通过历史唯物主义视角,分析中医骨伤科学的发展规律。

2. 损伤分类与病因病机- 损伤的分类:讲解常见的骨伤分类,如骨折、脱位、软组织损伤等。

- 病因病机:分析骨伤疾病的病因,如跌打损伤、劳损等,以及病机变化。

三、课堂讨论1. 学生分组讨论:结合具体病例,分析病因病机,提出治疗方案。

2. 教师点评,总结讨论结果。

四、课堂小结1. 回顾本节课的主要内容,强调重点和难点。

2. 提出课后思考题,引导学生进一步学习。

第二课时一、复习导入1. 回顾上节课的内容,检查学生对知识的掌握情况。

2. 针对学生的疑问,进行解答。

二、主体内容1. 中医骨伤科治疗方法- 介绍中医骨伤科的治疗方法,如中药、针灸、推拿、牵引等。

- 分析各种治疗方法的适应症和禁忌症。

2. 案例分析- 结合实际病例,讲解中医骨伤科的治疗过程。

- 分析治疗过程中的关键环节和注意事项。

三、课堂讨论1. 学生分组讨论:针对案例,提出自己的治疗方案。

2. 教师点评,总结讨论结果。

四、课堂小结1. 回顾本节课的主要内容,强调重点和难点。

2. 布置课后作业,巩固所学知识。

六、教学反思本节课通过讲解中医骨伤科学的基本概念、发展历史、病因病机、治疗方法等内容,使学生初步掌握了中医骨伤科的基本知识。

骨科中医讲课稿模板范文尊敬的各位同仁,大家好。

今天,我有幸与大家分享关于骨科中医的一些基本理念和治疗方法。

中医作为我国传统医学的瑰宝,其在骨科领域中有着悠久的历史和丰富的实践经验。

下面,我将从中医对骨科疾病的认识、诊断方法、治疗原则以及一些具体的治疗手段等方面进行阐述。

一、中医对骨科疾病的认知中医对骨科疾病的认识,主要基于阴阳五行和经络学说。

中医认为,骨骼的健康与否,与肾精的充盈和肝血的充足密切相关。

肾主骨,生髓,肾精充足则骨骼强壮;肝主筋,筋柔则骨正。

此外,脾胃为后天之本,气血生化之源,脾胃功能正常,气血旺盛,对骨骼的滋养和修复也至关重要。

二、中医骨科疾病的诊断方法中医对骨科疾病的诊断,主要通过望、闻、问、切四诊合参来进行。

望诊包括观察患者的面色、舌象等;闻诊则是通过嗅闻患者的气味;问诊要详细询问患者的病史、症状等;切诊则通过脉诊和触诊来了解患者的病情。

通过这四诊的结合,可以全面了解患者的病情,为治疗提供依据。

三、中医骨科疾病的治疗原则中医治疗骨科疾病,遵循“治未病”和“治病求本”的原则。

在治疗过程中,注重调和阴阳,疏通经络,补养气血,以达到恢复骨骼健康的目的。

同时,中医还强调个体化治疗,根据患者的体质、年龄、病情等因素,制定个性化的治疗方案。

四、中医骨科疾病的具体治疗手段1. 药物治疗:中医治疗骨科疾病,药物是重要的手段之一。

常用的药物有活血化瘀、消肿止痛、强筋壮骨等功效的中药。

如三七、红花、牛膝、杜仲等。

2. 针灸治疗:针灸是中医治疗骨科疾病的重要方法之一。

通过刺激特定的穴位,可以调节气血,疏通经络,缓解疼痛,促进骨骼的修复。

3. 推拿按摩:推拿按摩可以放松肌肉,缓解疼痛,促进血液循环,有助于骨骼的恢复。

4. 功能锻炼:适当的功能锻炼可以增强骨骼的稳定性,提高肌肉的力量,预防和治疗骨科疾病。

5. 饮食调理:合理的饮食对于骨科疾病的康复也非常重要。

中医提倡根据患者的体质和病情,选择适宜的食物,如富含钙、磷、铁等矿物质的食物,以及具有补肾、养肝、健脾等作用的食物。

中医骨伤科学复习资料中医骨伤科学题型:名解10x3′填空20x1′ 简答4x5′ 论述3x10′一、名解1.孟氏骨折:即尺骨上1/3骨折合并桡骨小头脱位。

是指尺骨半月板切迹以下的上1/3骨折,桡骨头同时自肱桡关节、桡尺近侧关节脱位,而肱尺关节没有脱位。

2.盖氏骨折:即桡骨中下1/3骨折合并尺桡远侧关节脱位。

前臂旋转时,桡骨尺切迹则围绕着尺骨小头旋转,若三角纤维软骨、尺侧腕韧带或尺骨茎突被撕裂,则容易造成下桡尺关节脱位。

3.巴尔通氏骨折(背侧缘型骨折):跌倒时,前臂旋前,腕背伸位手掌着地,外力使腕骨冲击桡骨远端关节面的背侧缘,造成桡骨远端背侧缘劈裂骨折,伴有腕关节向背侧脱位或半脱位。

4.反巴尔通氏骨折(掌侧缘型骨折):跌倒时,腕关节呈掌屈位,手背先着地,造成桡骨远端掌侧缘劈裂骨折,同时伴有腕关节向掌侧脱位或半脱位。

5.克雷氏骨折(伸直型桡骨远段骨折):跌倒时,肘部伸直前臂旋前,腕关节呈背伸位,手掌先着地,暴力引起桡骨远端骨折。

畸形为:餐叉样畸形。

固定位置:屈曲尺偏。

6.开放性骨折:有皮肤或粘膜破裂,骨折处与外界相通者。

闭合性骨折:骨折断端不与外界相通者。

7.肘后三角:肘部三点骨突标志是肱骨内、外上髁及尺骨鹰嘴突,伸肘时,这三点成一直线;屈肘时,这三点成一等腰三角形,称肘后三角。

8.贝雷氏角:跟骨结节上缘与跟距关节面成30°-45°的结节关节角。

9.牵拉肘:小儿桡骨头半脱位多发生于5岁以下的幼儿,又称牵拉肘。

10.颈干角(内倾角):股骨颈和股骨干之间形成的角度,正常值在110°–140°。

11.前倾角(扭转角):股骨颈的中轴线与股骨两髁中间点的连线形成的角度,正常值为12°–15°。

12.Bryant三角:病人仰卧,沿一侧髂前上棘垂直向下和向大转子尖各划一线,再从大转子尖端画一水平线,即成一三角形。

13.本奈氏骨折:第一掌骨基底部骨折。

14.史密斯骨折(屈曲型桡骨远段骨折):跌倒时,手背着地,腕关节急剧掌屈所致。

15.餐叉样畸形:克雷氏骨折从腕部侧位观,骨折远端向背侧移位。

16.反常呼吸:多根肋骨双处骨折时,或者胸侧方多根肋骨骨折,由于暴力大,往往同时有多根肋骨前端的肋软骨关节脱位或肋软骨骨折,使该部胸廓失去支持,产生浮动胸壁,吸气时因胸腔负压增加而向内凹陷,呼气时因胸腔负压减低而向外凸出。

二、填空1.骨折的一般体征:疼痛,肿胀,功能障碍。

骨折的特有体征:畸形、骨擦音、异常活动。

2.骨折的愈合过程:血肿机化期、原始骨痂期、骨痂改造期。

3.骨折的总体治疗原则:动静结合、筋骨并重、内外兼职、医患合作。

4.锁骨中1/3骨折的典型移位机理是什么?近折段受胸锁乳突肌的牵拉向上、向后移位;骨折远折段受上肢重力和胸大肌的作用向下向内移位。

5.肱骨干骨折的移位方向:骨折位于三角肌止点以上时,骨折近段向前向内移位,骨折远段向上向外移位;骨折位于三角肌止点以下时,骨折近段向外向前移位,骨折远段向上移位。

6.股骨颈骨折的分型:头下部、颈中部、基底部(囊内骨折、囊外骨折)7.肩关节脱位见——方肩畸形肘关节脱位见———靴状畸形8.股骨髁上牵引:由内向外牵引;胫骨结节牵引:由内向内,防止损伤腓总神经9.尺骨鹰嘴牵引:由外向外牵引,防止损伤尺神经。

10.晋,葛洪著《肘后救卒(急)方》首载颞颌关节脱位手法整复方法。

11.正骨八法:摸、接、端、提、推、拿、按、摩。

12.损伤的一般体征:疼痛、肿胀、瘀斑、功能障碍。

13.损伤的主要四大病因:直接暴力、间接暴力、肌肉过度强烈收缩、持续劳损。

14.骨折的外力形式:直接外力、间接外力、筋肉牵拉、疲劳骨折。

15.骨折的移位方式:成角、侧方、短缩、分离、旋转。

16.易发生疲劳骨折的部位:第二跖骨。

17.易发生骨折不易愈合的部位:腕舟状骨、股骨颈、胫骨下1/3。

18.易损伤神经的骨折:肱骨干骨折:桡神经;肱骨髁上骨折:桡神经、尺神经、正中神经、肱动脉;肱骨内上髁骨折:尺神经。

19.可并发肘内翻的骨折:肱骨髁上骨折、肱骨内上髁骨折。

20.孟氏骨折的分型:伸直型、屈曲型、内收型。

21.掌偏角:10°–15°;尺偏角:20°–25°;22.股骨颈骨折的分型:外展型和内收型。

23.股骨颈骨折的诊查:髋部疼痛,腹股沟附近有压痛,功能障碍,但是肿胀瘀斑不明显。

24.股骨转子间骨折的分型:顺转子间骨折、反转子间骨折、转子下骨折。

25.股骨转子间的骨折的诊查要点:局部疼痛、肿胀明显、功能丧失、患肢明显短缩、内收、外旋、屈曲畸形。

三、大题1.骨科检查法:2.(1)拉赛格征(直腿抬高试验):患者仰卧位,两下肢伸直靠拢,检查者用一手握住患者踝部,一手扶膝保持下肢伸直,逐渐抬高患者下肢,正常者可以抬高70~80°,无任何不适感觉;若小于以上角度即感该下肢有传导性疼痛或麻木者为阳性。

多见于坐骨神经痛和腰椎间盘突出症患者。

若将患者下肢直腿抬高到开始产生疼痛的高度,检查者用一手固定此下肢保持膝伸直,另一手背伸患者踝关节,放射痛加重者为直腿抬高加强试验3.(2)臂丛神经牵拉试验:患者坐位,头微屈,检查者立于患者被检查侧,一手推头部向对侧,同时另一手握该侧腕部作相对牵引,此时臂丛神经受牵拉,若患肢出现放射痛、麻木,则为阳性。

多见于神经根型颈椎病患者。

4.(3)搭肩试验:嘱患者端坐位或站立位,肘关节取屈曲位,将手搭于对侧肩部,如果手能够搭于对侧肩部,且肘部能贴近胸壁即为正常。

如果手能够搭于对侧肩部,但肘部不能贴近胸壁;或者肘部能贴近胸壁,但手不能搭于对侧肩部,均为阳性体征,提示可能有肩关节脱位。

5.(4)“抽屉”试验:患者取坐位或仰卧位,双膝屈曲90°,检查者一手固定踝部,另一手推拉小腿上段,如能明显拉向前方约1cm,即前抽屉试验阳性,提示有前交叉韧带损伤;若能推向后约1cm,即后抽屉试验阳性,则为后交叉韧带损伤;若前后均能推拉1cm,即为前后抽屉试验阳性,说明有前后交叉韧带损伤。

6.(5)望远镜征:患儿仰卧位,髋、膝关节伸直,一助手固定骨盆,检查者一手置于大粗隆部,另一手持小腿或膝部将大腿抬高约30°,并上推下拉股骨干,若股骨头有上下活动或打气筒的抽筒样感,即为阳性。

用于检查婴幼儿先天性髋关节脱位,往往进行双侧对照检查。

7.(6)浮髌试验:嘱患者取仰卧位,下肢伸直,股四头肌处于松弛状态,检查者一手虎口压在髌上囊部,向下挤压使积液局限于关节腔。

然后另一手拇、中指固定髌骨内外缘,食指按压髌骨,即感髌骨有漂浮感,重压时下沉,松指时浮起,为浮髌试验阳性,说明关节腔内有积液。

8.(7)骶髂关节分离试验(髋外展外旋试验,“4”字试验):患者仰卧位,被检查一侧下肢膝关节屈曲,髋关节屈曲、外展、外旋,将足架在另一侧膝关节上,使双下肢呈4字形。

检查者一手放在屈曲的膝关节内侧,另一手放在对侧髂前上棘前面,然后两手向下按压,如被检查侧骶髂关节处出现疼痛即为阳性。

说明骶髂关节病变。

9.(8)蛙式试验:患儿仰卧位,使双膝双髋屈曲90°,并使患儿双髋作外展、外旋至蛙式位,双下肢外侧接触检查床面为正常。

若一侧或两侧下肢的外侧不能接触到床面,即为阳性,提示有先天性心脏病髋关节脱位。

10.(9)握拳试验:嘱患者作拇指内收,并屈曲各指,在紧握拳后向尺侧倾斜屈曲,若桡骨茎突部出现疼痛,即为阳性,表示患有桡骨茎突部狭窄性腱鞘炎。

11.骨折的分类:12.(1)粉碎骨折:骨碎裂成三块以上;(2)非粉碎性骨折:①横断骨折:骨折线与骨干纵轴接近垂直;②斜形骨折:骨折线与骨干纵轴交成锐角;③螺旋形骨折:骨折线呈螺旋形;④青枝骨折:多发生于儿童,仅有部分骨质和骨膜被拉长、皱折或破裂,骨折处有成角、弯曲畸形,与青嫩的树枝被折时的情况相似;⑤嵌插骨折:发生在长骨骨干骺端密质骨与松质骨交界处,骨折后,密质骨嵌插入松质骨内,可发生在股骨颈和肱骨外科颈等处;⑥裂缝骨折:称骨裂,骨折间隙呈裂缝或线状,形似瓷器上的裂纹;⑦骨骺分离:发生在骨骺板部位,使骨骺与骨干分离,骨骺的断面可带有数量不等的骨组织;⑧压缩骨折:松质骨因压缩而变形。

13.骨折的三期用药原则:⑴初期:活血化瘀,消肿止痛(活血止痛方);⑵接骨续筋(接骨丹);⑶养气血、补肝肾、壮筋骨(八珍汤)。

14.骨折的并发症:15.⑴早期并发症:①外伤性休克;②感染;③内脏损伤:肺损伤、肝脾破裂、膀胱尿道直肠损伤;④脊髓损伤;⑤重要血管损伤;⑥周围神经损伤;⑦脂肪栓塞。

16.⑵晚期并发症:①缺血性肌挛缩;②缺血性坏死;③坠积性肺炎;④创伤性关节炎;⑤迟发性关节畸形;⑥关节僵硬;⑦损伤性骨化;⑧尿路感染及结石;⑨褥疮。

17.骨折的临床愈合标准和骨性愈合标准:18.⑴骨折的临床愈合标准:①局部无压痛,无纵向叩击痛;②局部无异常活动;③X线照片显示骨折线模糊,有连续性骨痂通过骨折线;④功能测定:在解除外固定情况下,上肢能平举1kg达1min,下肢能连续徒步步行3分钟,并不少于30步;⑤连续观察2周骨折处不变形,则观察的第一天即临床愈合日期。

19.⑵骨折的骨性愈合标准:①具备临床愈合标准的条件;②X线照片显示骨小梁通过骨折线。

20.肱骨外科颈骨折的分型:⑴裂纹骨折;⑵外展型骨折;⑶内收型骨折;⑷外科颈骨折合并肩关节关节脱位。

21.影响骨折愈合的因素:22.⑴全身性因素:①年龄;②健康情况;23.⑵局部因素:①断面接触情况;②断端血供;③损伤的程度;④感染;⑤固定和运动。

24.骨折的复位:25.⑴解剖复位:骨折的移位完全纠正,恢复了骨的正常解剖关系,对位和对线达到百分之百。

26.⑵功能复位:骨折复位后,某些移位扔未完全纠正,但骨折在此位置愈合后,对肢体功能无明显影响者。

27.股骨头的供血来源:关节囊的小动脉(旋股内外侧动脉分支)、股骨干滋养动脉、圆韧带的小动脉。

28.囊内骨折和囊外骨折的各自特点:囊内骨折的骨折线在关节囊内,囊外骨折的骨折线的后部在关节囊外。

29.肩关节脱位的诊断要点是什么?30.(1)患者有明显外伤史或既往有习惯性肩关节脱位史;(2)一般症状有肩部疼痛、肿胀、功能障碍。

(3)特殊体征:患肘屈曲,健手托患腕,使之贴于胸壁,身体向患侧倾斜;(4)“方肩”畸形:患肩失去圆形膨隆外形,三角肌扁平,肩峰相应凸出;(5)手触三角肌下有“空”感,不能触及肱骨头;(6)弹性固定感:患肩固定于外展20°-30°位置;(7)搭肩试验阳性、直尺试验阳性;(8)测量:腋平面上,上臂周径患侧大于健侧;(9)患肢长度变化:盂下脱位患侧上肢变长;(10)X线检查证实。

31.骨的测量.32.⑴上肢长度:肩峰至桡骨茎突尖;⑵上臂长度:肩峰至肱骨外上髁;⑶前臂长度:肱骨外上髁至桡骨茎突;⑷下肢长度:髂前上棘至内踝下缘;⑸大腿长度:髂前上棘至膝关节内缘;⑹小腿长度:膝关节内缘至内踝。