中国传统文化概论第七章

- 格式:ppt

- 大小:3.37 MB

- 文档页数:36

中国传统⽂化概论论述题(((((中国传统⽂化概论1. ⽂化的实质性含义(本质)是什么?凡是超越本能的、⼈类有意识地作⽤于⾃然界和社会的⼀切活动及其结果,都属于⽂化;或者说,“⾃然的⼈化”即是⽂化。

2、什么是⼴义的⽂化?与⾃然相对,着眼于⼈类与⼀般动物、⼈类社会与⾃然的本质区别,着眼于⼈类卓⽴于⾃然的独特⽣存⽅式,泛指⼈类所创造的⽂明成果,⼜称“⼤⽂化”。

3、⽂化结构四层说包括哪四个⽂化体系?试举例说明(1)物态⽂化层约相当于物质⽂化,表现为物体形态,故称物态⽂化,它是⼈的物质⽣产活动及其产品的总和,属实体⽂化。

2)制度⽂化层:指各种社会规范,它规定⼈们必须遵循的制度,反映出⼀系列的处理⼈与⼈相互关系的准则。

3)⾏为⽂化层:多指⼈际关系中约定俗成的礼仪、民俗、风俗,即⾏为模式。

4)⼼态⽂化层:指价值观念、审美情趣、思维⽅式、⼼理活动等等。

这是⽂化的核⼼。

4、什么是狭义的⽂化?狭义的⽂化指⼈类所创造的⼀切观念意识形态成果,是⼈类精神⽂明的⼀个组成部分。

狭义⽂化专注于精神创造活动及其成果,所以⼜称“⼩⽂化”。

5、什么是中国⽂化?它包括那些基本内容?中国⽂化是中华民族根据⾃⼰的美学或哲学观点与思维模式,在认识与改造⾃然、社会与民族⾃⾝过程中所创造与积累的全部⽂明成果,具有⾃⾝的民族与国度特⾊。

中华民族是中国⽂化的创造⽂体。

基本内容有:⼀、独具特⾊的语⾔⽂字;⼆、翰如烟海的⽂化典籍;三、惠及世界的科技⼯艺;四、精彩纷呈的⽂学艺术;五、充满智慧的哲学宗教;六、完备深刻的道德伦理。

6、中国传统⽂化是指什么时期的⽂化?指 6 千年前的⽂化⾄鸦⽚战争(1840 年)时期的中国⽂化。

第⼀章中国⽂化的历史地理环境1、商周⾄秦汉及魏晋南北朝的是怎样划分政区的?(1)商周:商朝开始在王室以外地区分封诸侯,世袭统治权。

西周实⾏了“封邦建国”,“受民受疆⼟”的典型分封制。

2)秦朝郡县制基本上推⾏到全国。

2)西汉初年,采⽤“郡国并⾏制”。

2021年自考中国文化概论知识点串讲:第七章中国文代的对外交汇与现代化第七章中国文代的对外交汇与现代化一,选择,判断,知识点单/判:印度佛教的传入与中国化的过程,是中国文化与域外文化的第一次大规模的交流与融合。

点:禅宗相传为南朝宋末菩提达摩河南少林创立,分为北宗神秀,南宗慧能,南宗成为禅宗正宗。

可以说禅宗是中国化最彻底的佛教宗派。

断:朱熹的“一旦豁然贯通”的功夫,就脱胎于禅宗的“顿悟”说,王守仁的“心无外物”源于禅宗的“心性生万物”说。

选:“西学东渐”的文化交汇在雍正以后戛然而止。

点:陈独秀:中国要走出“落后挨打”的局面,中国文化必需进行价值不雅念层面——精神文化体系的最深层次的变化。

点:纵不雅19世纪末以来中国文化的现代趋势,首先是“中体西用论”,以后则是“全盘西化论”,“儒学复兴论”与“综合创新论”三大文化思潮的互动。

单/断:毛泽东在40年代就提出了“古今中外法”以及着名的“民族的科学的大众的文化”,这一新民主主义文化建设的纲领,50年代又提出了“古为今用,洋为中用,”的文化方针。

江泽民颁发“三个代表”的重要思想。

邓小平“三个面向”的重要思想。

二,名词解释名解:中体西用论;是“中学为体,西学为用”的缩略,这是中国近现代劳洋务派和早期改良派的文化主张与基本理论,主张以中国传统文化的精神为“本”,吸收西方科学技术和具体文化为“用”,从而达到制夷图强,复兴中华的目的。

三,简答题,论述题简答: 中国文代与世界文化的交汇最主要的两次是?答:1.是从汉到唐几百年间,南亚印度佛教文化的传入。

2是从明清之际到近现代,欧洲西方文化的传入,特别是20世纪,中国文化经历了“中体西用”,“全盘西化”,“儒学复兴”,“综全创新”等种种文化主张,文化选择的激烈论争与痛苦思辨。

简答:佛教在中国的发展过程的五个阶段?1东汉魏晋时期的初传阶段2东晋南北朝时期的发展阶段3隋唐时期的繁荣阶段4宋元明清时期的衰落阶段5近代以来的革新阶段简答:佛教对中国文化的影响?答:1佛教传入中国后,对中国文化的许多许多方面如哲学,文学。

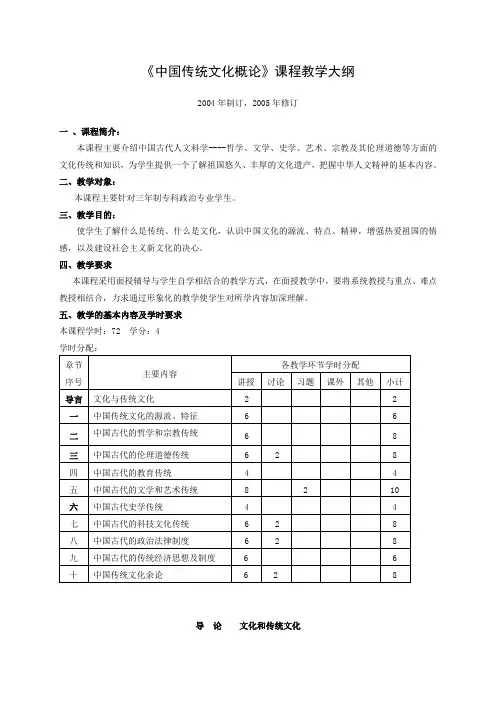

《中国传统文化概论》课程教学大纲2004年制订,2005年修订一、课程简介:本课程主要介绍中国古代人文科学----哲学、文学、史学、艺术、宗教及其伦理道德等方面的文化传统和知识,为学生提供一个了解祖国悠久、丰厚的文化遗产,把握中华人文精神的基本内容。

二、教学对象:本课程主要针对三年制专科政治专业学生。

三、教学目的:使学生了解什么是传统、什么是文化,认识中国文化的源流、特点、精神,增强热爱祖国的情感,以及建设社会主义新文化的决心。

四、教学要求本课程采用面授辅导与学生自学相结合的教学方式,在面授教学中,要将系统教授与重点、难点教授相结合,力求通过形象化的教学使学生对所学内容加深理解。

五、教学的基本内容及学时要求本课程学时:72 学分:4学时分配:导论文化和传统文化教学要求;1、了解传统、文化、传统文化的基本含义。

2、了解中国传统文化的基本精神。

教学内容:一、传统和文化释义二、传统文化的要义及其中国传统文化的精神第一章中国传统文化的源流、特征教学要求:1、了解中国传统文化形成的环境和基本发展历程。

2、了解中国传统文化的主要特征及其现代意义教学内容:第一节中国传统文化的源流一、中国传统文化形成的环境二、中国传统文化的发展历程第二节中国传统文化的特征一、中国传统文化的主要特征二、中国传统文化的现代意义第二章中国古代的哲学和宗教传统教学要求:1、了解中国古代哲学的发展历程。

2、了解中国古代哲学的思想来源及其特征2、了解中国古代主要宗教及其文化意义教学内容:第一节中国古代哲学的发展与特征一、中国古代哲学的发展阶段二、中国古代哲学的思想资源三、中国古代哲学的整体特征第二节中国古代宗教的发展及文化意义一、中国古代宗教发展历程二、中国古代宗教的主要特点三、儒教的基本精神特质和文化作用四、道教的基本信仰、教规、特征及文化影响五、拂教的基本信仰、特征及社会作用第三章中国古代的伦理道德传统教学要求:1、了解中国古代伦理文化的发展历程、基本内容和特点。

![第一章:中国传统文化概论[1]](https://uimg.taocdn.com/996f96c80c22590102029d7f.webp)

中国文化概论(修订版)张岱年第一章中国文化的历史地理环境(2)第二章中国文化植根的经济基础(2)第三章中国文化依赖的社会政治结构(3)第四章中国传统文化的发展历程(3)第五章中国的多民族文化融合和中外文化交汇(5)第六章中国语言文字(5)第七章中国古代科学技术(6)第八章中国古代教育(7)第九章中国古代文学(7)第十章中国古代艺术(8)第十一章中国古代史学(8)第十二章中国传统伦理道德(8)第十三章中国古代宗教(10)第十四章中国古代哲学(11)第十五章中国文化的类型和特点(11)第十六章中国文化的基本精神(12)第十七章中国传统文化的价值系统(13)第十八章中国传统文化向近代的转变(15)第十九章建设社会主义的中国新文化(15)绪论一为什么说文化就是“自然的人化”?文化的实质性含义是指:人化或人类化,即人类主体通过社会实践活动,适应、利用、改造自然界客体而逐步实现自身价值观念的过程。

其体现即有自然面貌、形态、功能的不断改观;也有人类个体与群体素质的不断提高和完善。

二怎样理解广义文化与狭义文化的联系和区别?广义的文化,着眼于人类与一般动物,人类社会与自然界的本质区别,着眼于人类卓立于自然的独特的生存方式,其涵盖面非常广泛,所以又被称为大文化。

狭义的文化排除人类社会——历史生活中关于物质创造活动及其结果的部分,专注于精神创造活动及其结果,主要是心态文化,又称“小文化”。

书本绪论为什么说文化就是“自然的人化”三文化结构的四层次包括哪些内容?对文化的结构解剖,有两分说,即分为物质文化和精神文化;有三层次说,即分为物质、制度、精神三层次;有四层次说,即分为物质、制度、风俗习惯、思想与价值。

有六大子系统说,即物质、社会关系、精神、艺术、语言符号、风俗习惯等。

(注意:这里还是记住为好,六大系统可简记为:社语俗物精艺)四怎样认识和评价中国传统文化?中国传统文化是中华民族历史的结晶,具有历史性和现实性,不是博物馆里的陈列品,传统文化所蕴含的、代代相传的思维方式、价值观念、行为准则、一方面具有强烈的历史性、遗传性;另一方面具有鲜活的现实性、变异性,它无时无刻不在影响着今天的中国人,为我们开创新文化提供历史的根据和现实的基础。

绪论◆本章序号及其名称绪论◆本章学习目标了解:“文化”的含义,文化学兴起的原因,广义文化与狭义文化,中国文化与中国传统文化,学习本课程的目的、意义。

◆本章重点、难点“文化”的含义,广义文化与狭义文化。

绪论一、“文化”界说1、“文”的含义2、“化”的含义3、“文化”的本义:文治教化,以文教化。

4、文化学兴起的原因二、广义文化与狭义文化1、广义文化⑴含义⑵结构物态文化层(衣食住行)制度文化层行为文化层(民风、民俗)心态文化层2、狭义文化3、二者关系三、中国文化与中国传统文化1、中国是我们民族文化的摇篮2、中华民族是这个文化的创造主体3、中国文化四、学习中国文化概论的目的、意义和方法1、现实意义2、方法◆思考题及答案1、“文”和“化”的意思是什么?(参考课本P1)2、西方各民族语文中文化的本义是什么?(答案:拉丁文CULTURA,原形为动词,有耕种、居住之义。

由栽培、种植之义引申为对人的性情的陶冶、品德的教养。

)3、文化学兴起的原因是什么?(参考课本P3)4、什么叫广义文化?(参考课本P4、P5)5、什么叫狭义文化?(参考课本P7)6、学习中国文化有什么现实意义?(参考课本P10、P11)上编第一章中国文化的历史地理环境◆本章序号及其名称第一章中国文化的历史地理环境◆本章学习目标了解:中国文化的历史地理环境的基本特征,地理环境对中国文化的作用与影响。

◆本章重点、难点中国历代的政区名称沿革,民族,人口。

地理环境对中国文化形成和延续的影响,对开放与封闭的影响。

第二节地理环境对中国文化的作用与影响一、地理环境对人类和人类社会的影响1、地理环境的含义地理环境包括自然环境、经济环境、社会文化环境。

2、地理环境对人类和人类社会的决定作用3、人类对地理环境的利用二、地理环境对中国文化形成和延续的影响1、中国地理环境的优越之处自然条件优越---适合农业生产---产生农业文明2、从中国在亚洲和世界的地理位置看,中国地理环境有利于中国文化的延续。

《中国传统文化概论》课程教学大纲课程中文名称:中国传统文化概论课程英文名称: General Introduction to Chinese traditional Culture课程类别:公共基础课课程编号:一、课程的性质、任务1.课程的性质、任务《中国传统文化概论》是的一门公共基础课。

本课程开设目的在于加强学生的人文素质教育,培养学生的现代人文精神,本课程的中心任务在于提高大学生的文化素质与综合素质。

通过学习中国传统文化的基本内容,完善学生的知识结构,激发学生对于祖国的荣誉感和归属感,进一步陶冶身心,培养在生活中用传统文化的视角解决实际问题的能力。

2. 教学的基本要求通过本课程的讲授,对学生进行爱国主义教育,使学生对中国历史和中国传统文化有较为完整的认识和了解,激发学生对中国传统文化的热爱,增强学生的民族自信心、自尊心和自豪感,培养高尚的爱国主义情操,提高文化素质和人文修养,3. 适用专业与学时数本课程适用于茅台学院生物工程、白酒酿造工程、酿造工程自动化、企业管理、食品质量与安全等各专业。

总学时48,3学分。

其中理论课40学时,社会考察8学时。

4.主要教学方法与媒体要求:本课程以课堂讲授为主,采用多媒体教学手段和启发式教学方法,突出教师的主导地位和学生的主体地位。

引导学生多看、多读传统文化著作,配合文化网站等现代化信息的输入,提高教学效率。

本课程内容丰富,信息量大,不可能在有限的课时内悉数穷尽,建议将一些适合讨论和交流的知识单元集中于网络教育平台,进行师生讨论和交流,提高学生学习中国传统文化知识的积极性。

二、各章教学内容和要求第一章绪论(2学时)(一)基本内容与要求教学内容:第一节中国传统文化的界定与定义第二节中国传统文化产生的环境与条件第三节中国传统文化的发展第四节中国传统文化的现代化因素教学要求:通过本章学习,了解文化及中国传统文化的概念、基本精神和产生条件;能够感受中华文化的博大精深,学会从文化的视野观察、分析现实问题。