多靶点抗肿瘤新药索拉非尼的研究进展_周爱萍

- 格式:pdf

- 大小:173.91 KB

- 文档页数:5

索拉非尼的药物研究(作者:___________单位: ___________邮编: ___________)【摘要】近年,随着分子靶向药物的研发和临床使用,分子靶向治疗已成为临床肿瘤领域的研究热点。

2005年底,第一个被美国FDA批准用于治疗晚期肾细胞癌(RCC)的靶向药物—索拉非尼(多吉美)成为业界广泛关注的研究成果。

临床试验证明索拉非尼能有效治疗有效治疗肾癌、肝癌、肺癌、黑色素瘤等疾病并具有较好的安全性和有效性,它与其他药物联用显示了良好的耐受性和治疗前景。

本文对索拉非尼的药物研究进行综述,并提出我国今后分子靶向药物研究的发展方向。

【关键词】分子靶向药物;分子靶向治疗;索拉非尼;药物化学索拉非尼(Sorafenib),又名多吉美(Nexavar)是拜耳与ONYX公司共同研制的一种多靶点的分子靶向药物,2005年经美国FDA批准用于晚期肾细胞癌(RCC)。

2006年,我国临床医师成功地将该药用于晚期RCC患者,从此开创了中国晚期RCC靶向治疗新时代。

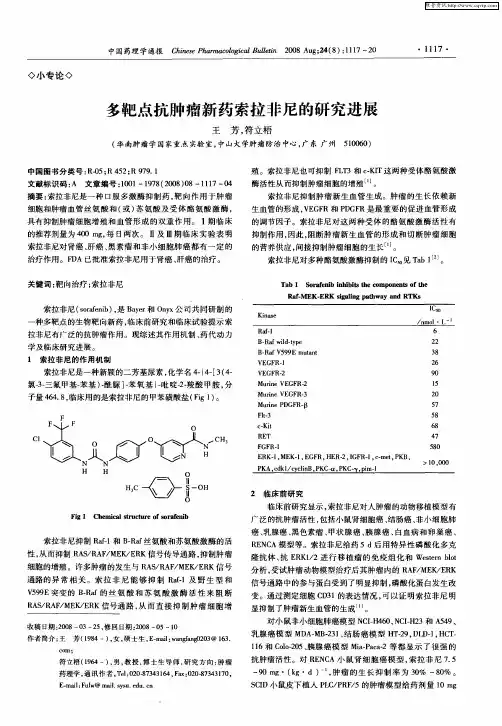

1 药物结构和命名索拉非尼是一种新颖的二芳基尿素,临床使用的是索拉非尼的甲苯磺酸盐[1](图1),此存在形式可以增加药物的稳定性,从而有效达到作用部位,同时也可以降低药物对作用系统的刺激,从而可以增加药物的摄入途径。

化学名称为4(4{3[4氯3(三氟甲基)苯基]酰脲}苯氧基)吡啶2甲酰胺对甲苯磺酸盐,分子式为C28H24ClF3N4O6S。

2 性状甲苯磺酸盐索拉非尼是无味,介于白色和棕色之间的固体。

热稳定性良好,不吸水。

在水溶液中溶解度低,在强酸条件下溶解度稍增加,略溶于酒精,溶于聚乙烯甘油400[1]。

索拉非尼片为一种红色、薄膜衣片剂,规格为每片200mg。

图1 索拉非尼化学结构3 药物代谢索拉非尼主要通过肝脏代谢酶CYP3A4进行氧化代谢,以及通过UGT1A9进行葡萄糖苷酸化代谢。

主要以原形物(占总剂量51%)和代谢物方式随粪便排泄,有部分葡萄糖苷酸化代谢产物(占总剂量19%)随尿液排泄。

药品商品名:巴西索拉菲尼通用名:甲苯磺酸索拉非尼片英文商品名:Sorafeni英文通用名:Sorafeni中文参考商品译名:索伦尼克(SORENIC)包装规格及销售价:200mg/粒,120片/瓶(胶囊状)参考价为:6800元~9800元/瓶左右产地国家:巴西适应症:晚期肾细胞癌或肾癌成分化学名:4-{4-[3-(4-氯-3-三氟甲基-苯基)-酰脲]-苯氧基}-吡啶-2-羧酸甲胺-4-甲苯磺酸盐实验式:C21H16ClF3N4O3 * C7H8O3S分子量:637.0克/摩尔性状:本品为胶囊型适应症:治疗不能手术的晚期肾细胞癌规格:0.2g用法用量(推荐):推荐服用索拉非尼为每次0.4 g(2x0.2g),每日两次,空腹或中脂饮食服用。

治疗时间:应持续治疗直至患者不能临床受益或不能耐受的毒性反应禁忌:对索拉非尼或药物的非活性成分有严重过敏症状的患者禁用。

注意事项:尚缺乏充分的中国人群临床研究数据,因此须在有本品使用经验的医生指导下使用。

药物相互作用:索拉非尼与阿霉素或依立替康合用时,后两者的药时曲线下面积(AUC)将分别增加21%和26%~42%,目前尚不清楚上述现象是否具有临床意义,但一般建议索拉非尼与上述两种药物合用时应注意密切观察。

索拉非尼与酮康唑合用时较安全。

从理论上说,任何能够诱导CYP3A4的药物均能加快索拉非尼的代谢,降低其血药浓度和临床疗效。

索拉非尼是CYP2C9的竞争性抑制剂,因此,它有可能会升高其他经CYP2C9代谢的药物的血药浓度。

当索拉非尼与其他治疗范围较窄的CYP2C9底物(如塞来昔布、双氯芬酸、屈大麻酚、THC、苯妥英或磷苯妥英、吡罗昔康、舍曲林、甲苯磺丁脲、托吡酯和华法林等)合用时应注意观察,以防出现严重不良反应。

药物过量:尚无索拉非尼服用过量的特殊治疗措施。

索拉非尼的最高剂量为0.8 g每日两次,在此剂量下所观察导的主要不良反应为腹泻和皮肤毒副反应。

如怀疑服用过量,则应停药并对患者进行密切观察和相应的支持疗法。

索拉非尼靶向治疗晚期肿瘤毒副反应的观察及护理胡凤琼;张莉国【摘要】目的总结索拉非尼靶向治疗晚期肿瘤患者毒副反应的观察和护理体会.方法对58例接受口服索拉非尼靶向治疗晚期肿瘤患者的毒副反应进行观察分析.结果 58病例中24例出现面部皮疹/皮肤剥脱,20例出现血压升高,17例出现手足综合征,6例出现胃肠道反应(腹泻),无患者死于毒副反应.结论索拉非尼能够有效地延长晚期肿瘤患者的生存时间,药物毒副反应轻微,无严重并发症.【期刊名称】《护士进修杂志》【年(卷),期】2012(027)001【总页数】3页(P72-74)【关键词】索拉非尼;靶向治疗;毒副反应;观察;护理【作者】胡凤琼;张莉国【作者单位】广州军区广州总医院肿瘤科,广东广州 510010;广州军区广州总医院肿瘤科,广东广州 510010【正文语种】中文【中图分类】R473.73索拉非尼(商品名:多吉美通用名:甲苯磺酸索拉非尼片)是一种口服的多激酶抑制剂,是一种新型多靶点抗肿瘤药物,它具有双重的抗肿瘤作用,一方面通过抑制RAF/MEK/ERK信号传导通路直接抑制肿瘤生长;另一方面通过抑制VEGF和血小板衍生生长因子(PDGF)受体而阻断肿瘤新生血管的形成,间接地抑制肿瘤细胞的生长。

随着分子技术水平的不断发展以及分子靶向药物的推陈出新,在肿瘤的治疗过程中,类似的毒副反应将越来越常见。

现将我们在临床工作中的体会介绍如下。

1 临床资料1.1 一般资料 2006~2010年我科采用索拉非尼治疗晚期肿瘤患者58例,其中男性33例,女性25例,年龄38~79岁,平均年龄58.5岁,其中肾癌49例,原发性肝癌3例,透明细胞癌4例,黑色素瘤2例。

1.2 方法遵医嘱索拉非尼治疗剂量为400mg,分2次早晚空服,不可与食物同服(在进食1h前或进食2h后服药)。

索拉非尼疗效降低或患者不能耐受其毒副反应时,应暂时或长期中止索拉非尼的治疗外[1],否则该药可以一直长期使用。

分子靶向治疗是临床肝癌的主要方法之一,其中索拉非尼是原发性肝细胞癌的一线疗法,其作为肝癌分子靶向药物具有双重抗肿瘤作用,既可抑制血管生成和肿瘤发展相关的酪氨酸激酶受体,又可靶向抑制MEK/ERK 信号通路抑制肿瘤,已在临床证实可显著延长肝癌患者的生存期[1]。

自噬是细胞的重要代谢应激过程,有研究提示真核细胞中自噬是一种重要而普遍的生命现象与肿瘤的发生、发展和治疗效果具有密切相关性,但关于肿瘤与自噬又具有双重关系,一方面在一定情况下自噬可促进肿瘤细胞自噬性死亡而发挥治疗肿瘤的作用,另一方面自噬可针对各种应激产生反应并促进大分子物质的循环利用和有害物质的释放,进而保护细胞,降低抗癌药物的作用[2-3]。

故而,本研究探讨索拉非尼诱导自噬的相关机制,有助于晚期临床肝癌的治疗并为治疗方案的选择提供依据。

1资料与方法1.1细胞株人肝癌HepG2细胞,购自上海中桥新舟生物科技有限公司。

1.2实验方法1.2.1细胞培养使用含10%~15%胎牛血清DMEM 高糖培养基培养人肝癌HepG2细胞,生长密[基金项目]辽宁省科学技术计划项目(2019-ZD-1003)[作者简介]黄玉双(1985-02~),女,辽宁铁岭人,硕士,主治医师,研究方向:肝病。

E-mail:**********************[通讯作者]孙艾军(1969-11~),男,辽宁大连人,主任医师,研究方向:传染病。

E-mail:*****************索拉非尼通过调节Beclin-l 的表达诱导肝癌细胞自噬的实验研究黄玉双1孙艾军1高鹏2蒲春文3金代强4大连市第六人民医院1肝病科2检验科3分子库(辽宁大连116031)4大连医科大学附属第三医院口腔科(辽宁大连116000)220度达80%~90%时进行细胞传代,每2d 进行1次细胞换液,细胞培养于37℃、5%CO 2恒温培养箱培养。

1.2.2细胞分组及处理选取人肝癌HepG2细胞,随机分为对照组、2.5μmol/L 组、5μmol/L 组和10μmol/L 组,其中2.5μmol/L 组、5μmol/L 组和10μmol/L 组分别给予2.5μmol/L 、5μmol/L 和10μmol/L 索拉非尼,采用MTT 法检测细胞增殖,倒置荧光显微镜观察自噬小体,Western blot 检测LC3-Ⅱ、Beclin-l 表达。

索拉非尼的药物研究索拉非尼是一种小分子抗癌药物,主要用于治疗肝癌、肾癌和胰腺癌等恶性肿瘤。

这种药物的研究从20世纪90年代开始,经过多年努力,终于于2005年获得了美国FDA的批准上市。

本文将从索拉非尼的化学结构、药理学作用机制、药物安全性和临床应用等方面进行介绍。

一、化学结构索拉非尼(Sorafenib)是一种有机分子化合物,化学名为4-(4-(苯氨基)苯基)-1H-吡咯并[3,4-d]吡咯-2(1H)-酮,其分子式为C21H16ClF3N4O3。

索拉非尼结构中含有苯环、吡咯环和氟、氯等卤素原子,能够有效干扰肿瘤细胞的信号传导通路,抑制其生长和扩散。

二、药理学作用机制索拉非尼的药理学作用机制主要包括抑制肿瘤细胞增殖、诱导肿瘤细胞凋亡、抑制肿瘤血管生成和干扰肿瘤细胞信号通路等。

具体的作用机制如下:1. 抑制肿瘤细胞增殖:索拉非尼能够抑制Raf-1和B-Raf蛋白的活性,抑制MAPK/ERK和JNK信号通路的活化,阻断肿瘤细胞细胞周期的G1/S转换,从而减少肿瘤细胞的增殖。

2. 诱导肿瘤细胞凋亡:索拉非尼能够诱导肿瘤细胞内部的氧化应激反应,增加ROS积累,损伤肿瘤细胞的DNA和蛋白质等生物分子结构,导致肿瘤细胞自我凋亡。

3. 抑制肿瘤血管生成:索拉非尼能够通过抑制VEGFR、PDGFR 等受体的活性,干扰血管生成过程,减少肿瘤的供血,并增加肿瘤细胞的缺血和缺氧状态。

4. 干扰肿瘤细胞信号通路:索拉非尼能够抑制mTOR和AKT等信号通路的活性,干扰肿瘤细胞的代谢、生长和凋亡。

三、药物安全性索拉非尼作为抗癌药物,具有一定的副作用和安全性问题。

常见的副作用包括手足综合征、皮疹、高血压、腹泻、乏力等。

严重的副作用包括心肌梗死、肝损害、出血等。

因此,在治疗过程中,必须严格掌握患者的生命体征和药物剂量等,以避免不良反应的发生。

四、临床应用索拉非尼已经被广泛用于肝癌、肾癌和胰腺癌等恶性肿瘤的治疗中。

在肝癌治疗中,索拉非尼具有显著的效果,能够减缓肿瘤的生长和扩散,延长患者的生存期。

索拉非尼联合局部治疗在晚期肝癌中的研究进展目前肝癌的发病率及死亡率呈上升趋势。

肝癌发病隐匿,早期诊断困难,进展较快。

手术治疗仅可用于不足30%的患者,因此延长患者生存期的非手术治疗顯得尤为重要。

索拉非尼作為晚期肝癌的非手术治疗方式之一,仅可延长总体生存期数月。

晚期肝癌患者超过2/3由于肝内肿瘤进展而死于肝衰竭,局部治疗可以控制肝内肿瘤的进展,但易复发。

目前国内外开展了大量索拉非尼联合局部治疗的临床试验。

本文通过简述联合治疗的理论以及临床试验的结果,总结出较为可行的结论,为临床医生制订治疗方案提供参考。

[Abstract] At present,the incidence and mortality rate of hepatocellular carcinoma (HCC)are on the rise. HCC is characterized by insidious onset,difficult early diagnosis,and rapid progression. Surgical treatment can only be used for less than 30% of patients,therefore non-surgical treatment used for prolonging the survival time of patients with advanced HCC is significant. As one of the non-surgical treatment of advanced HCC,Sorafenib,can only prolong overall survival time for several months. More than two thirds of patients with advanced HCC have died from liver failure due to the progression of intrahepatic tumors;local treatment can control the progress of intrahepatic tumors,but relapse is common. At present,a large number of clinical trials about combination Sorafenib with locoregional therapy have been carried out at home and abroad. This review,by describing the theory of combination therapy and the results of clinical trials,intends to reach a feasible conclusion that can be used as a reference for clinical doctors to make the treatment plan.[Key words] Sorafenib;Transcatheter arterial chemoembolization;Radiofrequency ablation;Radiation therapy;Hepatocellular carcinoma肝癌是世界第六大常见癌症,也是发生癌症相关死亡的第三大原因,近年来其发病率及死亡率仍呈上升趋势[1]。

多西紫杉醇联合索拉菲尼治疗原发性肝癌的临床疗效分析随着人们生活水平的提高和饮食结构的改变,原发性肝癌的发病率呈现出逐年增加的趋势。

原发性肝癌是一种严重的恶性肿瘤,其发病率和死亡率均居于恶性肿瘤的前列。

针对原发性肝癌的治疗方式也在不断的完善和更新,其中多西紫杉醇联合索拉菲尼治疗原发性肝癌已经成为了一种较常见的治疗方式。

本文将对多西紫杉醇联合索拉菲尼治疗原发性肝癌的临床疗效进行分析。

一、多西紫杉醇联合索拉菲尼的治疗原理多西紫杉醇是一种细胞毒药物,具有抑制肿瘤细胞增殖和抗肿瘤作用。

索拉菲尼是一种多靶点靶向治疗药物,对肝癌细胞和血管内皮细胞具有抗增殖作用,能够通过多种途径抑制肿瘤的生长和血管生成,达到治疗原发性肝癌的目的。

多西紫杉醇联合索拉菲尼能够在不同的层面同时作用于肿瘤细胞和肿瘤血管,具有较好的治疗效果。

二、多西紫杉醇联合索拉菲尼的临床疗效1.临床研究结果显示,多西紫杉醇联合索拉菲尼治疗原发性肝癌在一定程度上能够提高患者的生存率。

通过对一定数量的患者进行临床观察和随访发现,多西紫杉醇联合索拉菲尼组的患者生存期明显延长,临床症状得到有效缓解。

2.多西紫杉醇联合索拉菲尼治疗原发性肝癌能够有效减缓肿瘤的生长速度,使肿瘤体积明显减小。

通过临床影像学检查发现,多西紫杉醇联合索拉菲尼组的患者肿瘤缩小率较高,肿瘤局部得到明显控制。

3.多西紫杉醇联合索拉菲尼治疗原发性肝癌能够改善患者的生活质量。

由于肿瘤的进展会给患者的身体和心理带来一定程度的影响,使患者的生活质量明显下降。

多西紫杉醇联合索拉菲尼治疗原发性肝癌能够有效减少患者的痛苦和不适感,改善患者的生活质量。

4.多西紫杉醇联合索拉菲尼治疗原发性肝癌的不良反应较轻。

根据临床观察发现,多西紫杉醇联合索拉菲尼组的患者不良反应较少,且多为轻度不良反应,对患者的身体不会产生较大的影响。

三、多西紫杉醇联合索拉菲尼治疗原发性肝癌的注意事项1.多西紫杉醇联合索拉菲尼治疗原发性肝癌需要在专业医生的指导下进行,严格遵守医嘱,不可擅自增减药物剂量。

索拉非尼的药物研究(作者:__________ 单位: ___________邮编:____________ )【摘要】近年,随着分子靶向药物的研发和临床使用,分子靶向治疗已成为临床肿瘤领域的研究热点。

2005年底,第一个被美国FDA批准用于治疗晚期肾细胞癌(RCC)的靶向药物一索拉非尼(多吉美)成为业界广泛关注的研究成果。

临床试验证明索拉非尼能有效治疗有效治疗肾癌、肝癌、肺癌、黑色素瘤等疾病并具有较好的安全性和有效性,它与其他药物联用显示了良好的耐受性和治疗前景。

本文对索拉非尼的药物研究进行综述,并提出我国今后分子靶向药物研究的发展方向。

【关键词】分子靶向药物;分子靶向治疗;索拉非尼;药物化学索拉非尼(Sorafenib),又名多吉美(Nexavar)是拜耳与ONY)公司共同研制的一种多靶点的分子靶向药物,2005年经美国FDA批准用于晚期肾细胞癌(RCC)。

2006年,我国临床医师成功地将该药用于晚期RCC患者,从此开创了中国晚期RCC靶向治疗新时代。

1药物结构和命名索拉非尼是一种新颖的二芳基尿素,临床使用的是索拉非尼的甲苯磺酸盐[1](图1),此存在形式可以增加药物的稳定性,从而有效达到作用部位,同时也可以降低药物对作用系统的刺激,从而可以增加药物的摄入途径。

化学名称为4拟(4拟{3拟[4拟氯拟3拟(三氟甲基)苯基]酰脲}苯氧基)吡咗拟2拟甲酰胺对甲苯磺酸盐,分子式为C28H24CIF3N4O6S 2性状甲苯磺酸盐索拉非尼是无味,介于白色和棕色之间的固体。

热稳定性良好,不吸水。

在水溶液中溶解度低,在强酸条件下溶解度稍增加,略溶于酒精,溶于聚乙烯甘油400[1]。

索拉非尼片为一种红色、薄膜衣片剂,规格为每片200mg图1索拉非尼化学结构3药物代谢索拉非尼主要通过肝脏代谢酶CY P3A4进行氧化代谢,以及通过UGT1A进行葡萄糖苷酸化代谢。

主要以原形物(占总剂量51%)和代谢物方式随粪便排泄,有部分葡萄糖苷酸化代谢产物(占总剂量19%)随尿液排泄。

索拉非尼对原发性肝癌患者疗效的研究分析孙恒;韩文杰【摘要】Objective To study the effect of Sola Fini on primary livercancer ,and provide theoretical basis for the treat-ment of primary liver cancer .Methods 103 patients with primary liver cancer treated with Sola Fini were selected;peripheral blood lymphocyte levels was detected at the last follow-up,and compared with before treatment .Efficacy,adverse reactions and survival rates were observed .Results After treatment,CD3 +,CD4 +,CD4 +/CD8 +and NK increased significantly ,while CD8 +dropped significantly ,there were significant differences;the average Karnofsky score before and after treatment were (65.5 ±2.4) and (79.8 ±5.2 ),quality of lifeof patients after treatment was significantly better than that before treatment ; the patients showed different degree of adverse reactions ,with hand foot skin reaction , stomatitis and diarrhea as the most obvious , the oc-curence rates were 44.7%,40.8%and 45.6%,respectively;11 patients died during the 6-month follow-up,and 17 patients died during the 1-year of follow-up,6-month and 1-year survival rates were 89.3% and83.5%,respectively.Conclusion Sola Fini can effectively improve immune function of primary liver cancer patients ,prolong the survival time ,and has a good safety ,it can be the first choice for primary liver cancer patients who can not receive operation .%目的:探讨索拉非尼对原发性肝癌患者的疗效,为原发性肝癌的治疗提供理论依据。

索拉非尼联合用药治疗肝癌的研究进展韩卓越;代景友;张新晨【摘要】目的综述索拉非尼与各类药物联合应用治疗肝癌的方法和疗效.方法收集近年来国内外索拉非尼与其他药物联用的相关报道、结果索拉非尼联用卡培他滨、阿霉素、氟尿嘧啶、奥曲肽、尿嘧啶替加氟以及中药等对肝癌均有确切疗效.结论索拉非尼与其他各类药物联合应用具有很大的实用价值.值得临床研究、推广.【期刊名称】《中国药业》【年(卷),期】2012(021)005【总页数】2页(P95-96)【关键词】索拉非尼;联合用药;临床应用【作者】韩卓越;代景友;张新晨【作者单位】哈尔滨医科大学附属第二医院,黑龙江哈尔滨,150086;哈尔滨医科大学附属第二医院,黑龙江哈尔滨,150086;哈尔滨医科大学附属第二医院,黑龙江哈尔滨,150086【正文语种】中文【中图分类】R979.1索拉非尼(sorafenib,Nexavar Bay 434006),商品名为多吉美,是一种口服的多靶点小分子丝氨酸/苏氨酸Raf-1激酶抑制剂,具有广泛的抗肿瘤作用,于2005年批准上市,2007年用于治疗无法手术切除的肝细胞肝癌。

目前其在临床上应用于多种恶性肿瘤的治疗,特别是为晚期肝癌患者延长生存时间、提高生存质量带来了一丝曙光。

但是,索拉非尼单药治疗晚期肝癌的效果依然有限,近年来关于联合用药的研究越来越多。

笔者综述索拉非尼联合用药治疗肝细胞癌(HCC)的最新进展,报道如下。

1 单药治疗索拉非尼对中晚期肝癌患者的效果显著,一方面可通过抑制受体酪氨酸激酶KIT、FLT-3以及Raf/MEK/ERK途径中丝氨酸/苏氨酸激酶,抑制肿瘤细胞增生;另一方面还可通过抑制上游受体酪氨酸激酶VEGFR和PDGFR,抑制肿瘤新生血管形成,同时起到抗肿瘤细胞增殖和抗血管生成的双重作用[1]。

一项随机、双盲、多中心的Ⅲ期临床试验比较了索拉非尼单药和安慰剂对晚期肝细胞癌患者的临床疗效,共有602例未经系统治疗的患者被随机分入索拉非尼组和安慰剂组。

综述多靶点抗肿瘤新药索拉非尼的研究进展周爱萍 孙 燕中国协和医科大学 中国医学科学院 肿瘤医院内科,北京100021●摘要 索拉非尼(sorafen i b )是一种小分子的多靶点口服抗癌新药,不仅能抑制VE GFR 、PDGFR 、FLT3和K I T 受体酪氨酸激酶活性,还是RAF 激酶的强效抑制剂。

索拉非尼既能抑制血管的形成又能直接抑制肿瘤细胞的增殖。

索拉非尼的推荐剂量为400m g ,每日两次。

索拉非尼二线治疗转移性肾透明细胞癌较安慰剂明显延长患者的无进展生存期和总生存期,因此,已获得美国FDA 批准。

索拉非尼的主要不良反应包括手足综合征、高血压、腹泻、皮疹、乏力。

关键词 靶向治疗 索拉非尼中图分类号 R730.54 文献标识码 AR ecent advances i n sorafeni b :A multi p l e targetedanti-tu m or agentZhou A iping Sun YanD epart ment ofM ed icalOnco l ogy ,Can cerH os p ital ,CA M S &PU M C ,Beiji ng 100021,Ch i naAbstrac t So r a fenib is a novel and oralm ulti p l e ta r geted agentwh ich inh i b its the ty r osi n e k i n ase ac -tivity of VEGFR ,PDGFR ,FLT3and K I T as w e ll as the se rine /threoni n e k inase activity of RAF .So r -afenib exerts an ti -tu m o r acti v it y v ia dua lm echanis m :inhibition o f angiogenesis and d irectl y anti-p r o lif -era tion against t u m or ce l.l The reco mm ended dose of sorafen i b is 400m g ,bid .A la r ge double -blinded rando m ized phase Ⅲc linica l trial has r evea l e d tha t sorafen i b si g nificantl y prolonged the PFS and OS of pa -tientsw ith m e tastatic clea r r enal ce ll carcino m a who had fa il e d first li n e cy tokine t h erapy .The m ost co m -m on adve rse e ffec t o f so r a fenib inc l u des hand -foo t syndr o m e ,hype rtension ,skin r ash and ast h enia .K ey w ord s mu ltiple targe t ed anti -t umo r agent so ra f enibOncol P r og ,2006,4(6) 索拉非尼(sorafeni b )是拜耳和ONYX 公司共同研制的一种多靶点的生物靶向新药,临床前研究和临床试验提示索拉非尼有广泛的抗肿瘤作用。

美国FDA 已于2005年12月20日批准了索拉非尼用综述于治疗晚期肾细胞癌,这是近十多年来世界上被批准的治疗晚期肾癌的第一个新药,是晚期肾癌治疗的重大进展。

本文介绍了索拉非尼的最近研究进展,并对临床研究和应用前景加以论证。

1 药物结构和理化性质 索拉非尼是一种新颖的二芳基尿素,化学名4-{4-[3-(4-氯-3-三氟甲基-苯基)--酰脲]-苯氧基}-吡啶-2-羧酸甲胺,分子量464.8g/m o l。

临床使用的是索拉非尼的甲苯磺酸盐。

甲苯磺酸索拉非尼盐的分子式:C21H16C1F3N4O3*C7H8O3S,分子量637.0g/mol,分子结构式如下: 甲苯磺酸索拉非尼是无味、介于白色和棕色之间的固体。

热稳定性良好,不吸水。

在水溶液中溶解度低,在强酸性条件下溶解度稍增加,略溶于酒精,溶于聚乙烯甘油400。

2 作用机制和临床前研究 索拉非尼最初是在对c-RAF激酶的抑制剂先导物进行结构-活性评价的生化分析中被发现的。

索拉非尼对c-RAF、野生型和突变型b-RAF有强效的抑制作用,能抑制c-RAF和b-RAF的丝氨酸/苏氨酸激酶活性。

索拉非尼还能抑制人VEG-FR-2、小鼠VE GFR-2、VE GFR-3、PDGFR-β、FLT3和c-K I T的酪氨酸激酶活性。

索拉非尼的双重抗肿瘤作用是通过抑制上述激酶的活性而实现的[1]。

RAF是促进细胞生长的信号传导通路中的一个重要激酶。

大多数生长因子,包括EGFR、PDGF、c-K I T和FLT3,与细胞膜表面的受体结合后首先激活RAS,RAS可进一步激活RAF M/E K/E RK信号传导通路,被激活后的ERK最终转移到细胞核内发挥调节基因转录和促进细胞增殖的作用。

生长因子受体酪氨酸激酶活性增加、RAS基因突变或过度表达、RAS下游信号通路蛋白如b-RAF突变都可导致RAS/RAF M/EK/E RK信号通路的过度激活,从而导致细胞的过度增殖。

人类多种肿瘤的发生和发展与这一信号通路的异常相关。

例如,90%的胰腺癌、50%的结肠癌和30%的肺癌有RAS基因突变,而60%的黑色素瘤有b-RAF基因突变。

索拉非尼通过抑制RAF的活性而抑制了RAS/R AF/MEK/E RK信号传导通路,因此能直接抑制肿瘤细胞的生长。

此外,FLT3和C-K I T与肿瘤细胞的演进和增殖密切相关,索拉非尼对这两种受体酪氨酸激酶活性的抑制从而对肿瘤细胞的增殖产生了直接的抑制作用。

另一方面,肿瘤的生长依赖于新生血管的形成,VEGF和PDGF是最重要的促进血管形成的调节因子。

索拉非尼对这两种受体的酪氨酸激酶活性有抑制作用,因而可以阻断肿瘤新生血管的形成和切断肿瘤细胞的营养供应,间接地抑制肿瘤细胞的生长。

索拉非尼每日一次口服对人肿瘤的动物移植模型显示了广泛的抗肿瘤活性,包括结肠癌、非小细胞癌、乳腺癌、黑色素瘤、胰腺癌、白血病和卵巢癌和小鼠肾细胞癌模型、RE NC A模型。

给药5天后用特异性磷酸化多克隆抗-ERK1/2抗体进行免疫组化检测或W est o n blo t,受试肿瘤模型内的RAF M/EK/ERK通路即受到了抑制,此外,通过测定细胞CD31的表达情况,证明索拉非尼显著抑制了肿瘤新生血管的生成。

对RENCA小鼠肾细胞癌移植模型,索拉非尼的剂量为7.5~90m g/(kg d),显示了很强的抗肿瘤活性,肿瘤的生长抑制率30%~80%。

在DLD-1结肠癌移植模型的多疗程给药过程中,索拉非尼中止治疗后肿瘤恢复生长,但继续给药肿瘤生长仍然能得到抑制。

在临床前动物试验中,索拉非尼与紫杉醇、伊立替康、吉西他滨和顺铂等化疗药物联合应用时抗肿瘤作用明显增强,但毒副作用不增加。

与阿霉素联合应用时由于两者的血暴露浓度增加而需降低剂量。

3 Ⅰ期临床研究3.1 药代动力学研究Ⅰ期临床试验中考察了索拉非尼单剂和每日两次口服连续给药的药代动力学。

索拉非尼口服的平均相对生物利用度为38%~49%,平均终末消除半衰期为24~48小时,高脂饮食可使索拉非尼的吸收降低29%。

单剂400m g给药后的平均最大浓度为1.67~2.13m g/L,中位达峰时间为4~8小时; 400m g每日两次给药7天后达血药稳态浓度,稳态血药峰浓度为7.7m g/L。

索拉非尼与血浆蛋白结合率达99.5%。

索拉非尼主要在肝脏经氧化和葡萄糖苷酸化代谢,分别由CYP-3A4和UGT1A9催化。

索拉非尼的代谢产物有多个,包括5个氧化产物和2个糖苷化物。

在达稳态浓度后,血循环中索拉非尼主要以原形存在,占70%~85%,代谢产物M2占16.7%,M4占1%,M7占0.5%。

索拉非尼在不同病人间的药代动力学有显著差异,不能用年龄、性别、体重来解释。

但尽管如此,在给定的剂量条件下,索拉非尼的副作用与其血浆浓度暴露程度无明显相关性。

Child Pugh A和B级肝功能异常以及轻和中度肾功能损害对索拉非尼的药代动力学无明显影响。

索拉非尼主要经粪便排泄占77%,尿液排泄占19%,其中粪便排出物中原药占给药剂量的50.7%[2]。

临床研究表明,索拉非尼与健择和奥沙利铂联合应用时不增加各自的暴露,但与阿霉素联合时,可使后者的AUC和峰浓度分别增加21%和34%,与CPT-11联合时,使后者的活性代谢产物SN38的暴露增加67%~120%。

3.2 最大耐受剂量和剂量限制性毒性4个Ⅰ期临床试验中,考察了索拉非尼100~800m g每日两次的耐受性。

结果发现,索拉非尼剂量为400m g或低于400m g每日两次时,耐受性良好。

当剂量达到600mg和800m g每日两次时,皮肤和胃肠道毒性明显增加。

800m g每日两次的剂量限制性毒性为Ⅲ度腹泻和疲乏,600m g每日两次时的剂量限制性毒性为Ⅲ度皮疹。

大多数接受600~800 m g每日两次的病人最终由于不良反应而减量至400m g。

因此,索拉非尼口服的最大耐受剂量为400m g,每日两次。

3.3 药代动力学和安全性当剂量超过400m g每日两次时,AUC的增加与剂量增加不成比例。

在给定剂量条件下,尽管不同病人之间的系统暴露量有很大差异,但稳态AUC 水平和安全性之间无任何关联性。

4 在肾细胞癌中的临床研究4.1 单药在一项随机非连续性的Ⅱ临床试验初步观察到,索拉非尼治疗肾细胞癌有显著的疗效[3]。

该研究中202例晚期肾细胞癌先接受了12周的索拉非尼诱导治疗,剂量为400mg每日两次。

65例肿瘤稳定者(缩小或增大均未超过25%)再接受随机分组,其中32例继续接受索拉非尼,33例接受安慰剂治疗。

另外79例肿瘤缩小≥25%的患者继续服用索拉非尼, 58例肿瘤进展(增大≥25%)者退出研究。

研究的终点观察指标为考察这65例患者在随机分组后在第12周时疾病无进展生存的比例。

结果显示,在随机分组后的第12周,索拉非尼组和安慰剂组疾病无进展患者的比例分别为50%和18%(P=0.0087)。

索拉非尼治疗组的疾病无进展生存期为163天,而安慰剂组只有41天,P=0.0001。

索拉非尼较安慰剂组显著延长了无进展生存期。

这一结果在随后的随机对照的大规模Ⅲ期临床试验中得到了进一步的证实。