5.2中国古代宫殿和坛庙建筑

- 格式:pptx

- 大小:6.18 MB

- 文档页数:23

中国古代宫殿和坛庙建筑课件 (一)

中国古代宫殿和坛庙建筑是中国建筑艺术的重要组成部分。

它们表现了中国古代建筑技术、艺术风格和文化特征,是中国古代文化的重要代表。

一、宫殿建筑

宫殿建筑是中国古代实现政治、仪式和居住需要的场所。

宫殿分为主殿和辅殿,主殿是皇帝居所和举行重大仪式的地方,辅殿是功用性建筑如厨房、仓库等。

宫殿建筑多采用“三进院落”式,即门楼、正殿、后殿相互呼应,分布在不同的院落里。

宫殿的建筑布局考虑到建筑环境和气象特点,如潮汐、神话和风水等。

在宫殿建筑中,动物和花卉是非常常见的装饰元素。

其中,黄色是皇家色彩,因此,许多宫殿建筑都以黄色为主色调,黄色琉璃瓦也是皇家建筑的标志之一。

二、坛庙建筑

坛庙建筑是中国古代供祭祀的宗教建筑,具有宗教和文化意义。

坛庙主要由殿堂和附属建筑组成,殿堂设置神位和供品。

坛庙建筑的布局和元素与宫殿建筑相似。

它们都使用木结构、砖瓦和石材作为主要建筑材料。

坛庙建筑的特点是色彩鲜艳,使用神话和民间传说中的动物和花卉图案作为装饰。

中国古代坛庙建筑的代表作品是北方的天坛和南方的岳阳楼。

天坛建筑完美地演示了中国古代严谨的追求和天文学知识。

它的设计考虑了天文学特点,撑起了一个有意义的宗教场所。

岳阳楼是中华文化传统的代表之一,是一座优美的建筑群,被誉为“世界文化遗产”。

总的来说,中国古代宫殿和坛庙建筑是中国文化的传承,其建筑美术设计和技术创新代表了中国古代文化的辉煌成就。

其流传至今至列国的学术不断的称赞与表扬,证明其巨大地影响。

中国传统建筑中的宫殿与寺庙建筑中国传统建筑以其独特的魅力和精湛的工艺而闻名于世。

在中国传统建筑中,宫殿与寺庙建筑是最为重要和富有代表性的建筑类型之一,它们体现了中国古代文化和建筑艺术的卓越成就。

一、宫殿建筑宫殿建筑是皇帝居住和处理政务的场所,是封建社会统治者权力的象征。

中国历代帝王都建造了宏伟壮丽的宫殿,其中最著名的有紫禁城和颐和园。

紫禁城,也被称为故宫,坐落在北京市中心,是明清两代的皇宫。

它是世界上存留最完整、规模最大的古代宫殿之一,也是中国古代建筑的代表之一。

紫禁城的布局严谨,按照中轴线对称分布,主要由太和殿、中和殿和保和殿组成。

宫殿建筑采用黄色琉璃瓦覆盖,展现出华贵和庄重的气质。

颐和园位于北京市西郊,是清代的皇家园林。

它是中国现存最大且最完整的皇家园林,也是中国古代园林建筑的杰作之一。

颐和园以“山、水、庙”为主题,集山水风景、建筑艺术和文化底蕴于一体。

其中最具代表性的建筑是万寿山,它的设计融入了北方山水画的特点,形成了壮丽而优雅的景观。

二、寺庙建筑寺庙建筑是供奉佛祖和修行的场所,是中国佛教文化的重要组成部分。

中国的寺庙建筑形式多样,包括佛塔、殿堂和庙宇等,其中最著名的有峨眉山乐山大佛和少林寺。

峨眉山乐山大佛位于四川省乐山市,是世界上最大的石刻佛像之一。

它坐落在峨眉山的悬崖峭壁上,高达71米,整个佛像庄严肃穆,气势磅礴。

大佛胸前雕刻有大小十三级宝塔,塔上有数百个小佛像,形成了庄严而宏伟的景观。

少林寺位于河南省登封市,是中国佛教禅宗的发源地,也是中国武术的发源地之一。

少林寺建筑群布局宏伟,由山门、天王殿、大雄宝殿等组成。

寺庙建筑以黄色琉璃瓦和红色木架为主,整体呈现出庄重而神圣的氛围。

少林寺还以其独特的武术表演和佛教文化吸引了众多游客。

总结:中国传统建筑中的宫殿与寺庙建筑以其独特的形式、精湛的工艺和深厚的文化内涵吸引了全世界的瞩目。

宫殿建筑体现了封建社会的统治权力,寺庙建筑体现了佛教文化的宗教信仰和修行精神。

第四章宫殿、坛庙、陵墓第一节宫殿中国古代宫殿建筑的发展分为四个阶段:1.“茅茨土阶”的原始阶段——采用茅草盖顶,夯土筑基。

例:河南偃师二里头夏代宫殿遗址、湖北黄陂盘龙城商代中期宫殿遗址、河南安阳殷墟商代晚期宗庙、宫室遗址,证明了夏商两代宫室都处于“茅茨土阶”时期。

二里头和殷墟中区都沿轴线作庭院布置,是中国三千余年院落式宫室布局的先驱。

2.盛行高台宫室的阶段。

春秋时晋故都新田、战国时齐故都临淄、赵故都邯郸、燕下都、秦咸阳等,都留有高四五米或十多米不等的高台宫室遗址。

高台系夯土筑成,台上木架建筑是一种体型复杂的组合体,不是庭院式建筑,再配以灰色的筒瓦屋面,使宫殿建筑进入了一个辉煌的新时期。

3.宏伟的前殿和宫苑相结合的阶段。

西汉武帝时,宫殿与宫殿之间布置有池沼、树木等,富有园林气息。

4.纵向布置“三朝”的阶段。

天子宫室设有处理政务的前朝和生活居住的后寝两大部分。

前朝以正殿为中心组成若干院落。

纵观汉、唐、明三代宫室,其发展趋势:1.规模渐小。

2.宫中前朝部分加强纵向的建筑和空间层次,门、殿增多。

(紫禁城中轴线)3.后寝居住部分由宫苑相结合的自由布置,演变为规则、对称、严肃的庭院组合。

宫殿型庭院的主要特点:严谨的平面布局庞大的空间体量完整的庭院空间森严的等级规范一、唐长安大明宫大明宫平面呈南宽北窄的不规则梯形,宫城周长7628米,宫城占地面积约为明清北京紫禁城的4.5倍,全宫分为外朝、内廷两大部分,是传统的“前朝后寝”布局。

外朝三殿:依次坐落着外朝含元殿,中朝宣政殿和内朝紫宸殿。

含元殿两翼,伸出翔鸾、栖凤两阁,南面正门为丹凤门,从丹凤门到紫宸殿之间纵向轴线长约1.2公里。

含元殿是大明宫中轴线上的第一殿,是举行元旦、冬至、大朝会、阅兵、受俘、上尊号等重要仪式的场所。

殿身面阔13间,深29.2米,面积为1966.04平方米,与明清北京紫禁城太和殿的面积相近。

内廷部分是以太液池为中心,池中有蓬莱山,布置殿阁楼台三四十处,形成宫与苑相结合的起居游宴区。

《中国建筑史》—宫殿、坛庙、陵墓宫殿、坛庙、陵墓是我国古代最隆重的建筑物。

历代朝廷都耗费大量人力物力,使用当时最成熟的技术和艺术来营建这些建筑。

因此,这三者在一定程度上能反映一个时期的建筑成就。

同时,宫殿、坛庙、陵墓又是帝王权威和统治的象征,具有明显的政治性,社会的统治思想和典章制度对它们的布局有着深刻的影响。

✳宫殿一、古代宫殿建筑四个发展阶段:1)“茅茨土阶”的原始阶段:夏商时期无瓦,茅草盖顶,夯土筑基,结构已初步完整,轴线开始应用于群体组合。

实例:河南偃师二里头夏代宫殿遗址、安阳殷墟商代晚期宗庙遗址等。

2)盛行高台宫室的阶段:春秋战国时期夯土高台,台上木架建筑是一种体型复杂的组合体,而不是庭院式建筑。

西周时瓦开始应用于檐部和脊部,春秋战国时期广泛用于宫殿,此时建筑色彩已很富丽,配以灰色的简瓦屋面,使宫殿建筑彻底摆脱了“茅茨土阶”的简陋状态。

实例:春秋时晋故都新田、战国时齐故都临淄、赵故都邯鄣、燕下都、秦咸阳等,都留有高四五至十多米不等的高台宫室遗址。

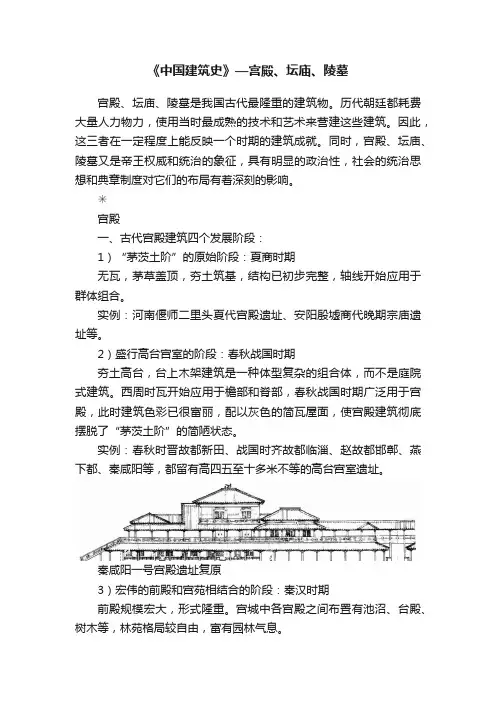

秦咸阳一号宫殿遗址复原3)宏伟的前殿和宫苑相结合的阶段:秦汉时期前殿规模宏大,形式隆重。

宫城中各宫殿之间布置有池沼、台殿、树木等,林苑格局较自由,富有园林气息。

实例:秦咸阳宫、阿房宫、上林苑;汉未央宫、建章宫等。

4)纵向布置“三朝”的阶段:隋以后根据周礼制度,沿轴线纵向布列“三朝”。

但有受地形限制,三殿前后不在同一条轴线上者,如北宋元丰后汴京宫殿。

实例:隋大兴宫、唐大明宫、明南京宫殿、明清北京宫殿等。

三朝五门:三朝:外朝,治朝,燕朝。

五门:外曰皋门,二曰库门,三曰雉门,四曰应门,五曰路门。

明清紫禁城大体沿袭了上述“三朝五门”制度,清代三朝对应的是太和、中和、保和三大殿,“五门”则是天安门、端门、午门、太和门和乾清门。

二、汉、唐、明三朝宫殿建筑发展的趋势:1、规模渐小。

2、宫中前朝部分加强纵向的建筑和空间层次,门、殿增多。

3、后寝居住部分由宫苑相结合的自由布置,演变为规则、对称、严肃的庭院组合。

中外建筑史讲义第⼀讲中国古代宫殿,坛庙,陵墓⼀、古代宫殿·周制三朝五门:三朝:外朝——决定国家⼤事。

治朝——王视事之朝(平时办公)内朝——办理皇族内部事务,宴会。

五门:皋门——库门——雉门——应门——路门·隋唐的三朝五门是:承天门、太极门、朱明门、两仪门、⽢露门。

外朝承天门、中朝太极门、内朝两仪殿。

紫禁城宫殿——中国仅存的⼀处宫殿。

⼆、坛庙1坛庙建筑的产⽣与作⽤(1)产⽣:源于祭祀;(2)作⽤:助⼈伦、敦教化、规范社会秩序、维护统治权威的作⽤——礼制建筑。

2类型(1)祭祀⾃然神皇帝亲祭:祭天(天坛)地(地坛);(⼤祀)祭⽇(⽇坛)⽉(⽉坛);祭农(先农坛)桑(先蚕坛);祭国⼟政权(社稷坛)(2)祭祀祖先:太庙、祠堂、家庙;(3)祭祀圣贤:⽂庙(孔庙)、武庙(关帝庙)等。

3实例(1)北京天坛天坛的环境艺术设计:1)为衬托天坛祈年殿⾼耸近天之势,殿周全组建筑建于4m⾼的⼤平台上,平台四周遍植4m⾼的常青松柏等;2)天坛庭院及丹陛桥,皆⾼出地⾯4m,⾏如步云;3)附屋建筑,皆掩没于林海之下;4)皇乾殿隐于祈年殿之后;5)祈年殿两侧配殿,皆半途⽽⽌,不⼊视野,以全祈年殿之孤傲突兀之势;6)环丘四周以矮墙环护,反衬丘坛近天之势;7)附属建筑全隐蔽于树林之下。

(2)北京社稷坛(3)北京太庙(4)太原晋祠(5)曲⾩孔庙三、陵墓1墓葬的等级及名称林——孔⽒宗族陵——帝王墓葬墓——王侯将相坟——⼀般百姓2基本形制及沿⾰(1)基本形制——地下墓室:存放棺椁之处——地⾯纪念性建筑:供后⼈凭吊(2)发展历史1)上古:地下——⼟坑⽊椁地上——不封不树2)商周时期地下——⼟坑⽊椁地上——坟丘、⽊构建筑3)秦汉:地下——砖⽯墓室地上——“⽅上”(⼈⼯封⼟)⼗字中⼼式布局4)三国、两晋、南北朝:神道柱、⽯兽、⽯碑等。

5)唐:因⼭为陵墓;⼗字中⼼式布局,发展了南向⼊⼝前的引导空间6)宋:承上启下—北宋:陵区更加集中;规模较⼩;北低南⾼——南宋:上、下宫在⼀条轴线上;攒宫7)明:有多处,南京孝陵,葬太祖朱元璋;风阳皇陵,葬明太祖⽗、母及亲族;北京⼗三陵,葬成祖以下⼗⼆帝,占地40平⽅公⾥。