结肠癌的诊断现状综合分析报告

- 格式:docx

- 大小:37.09 KB

- 文档页数:10

结肠癌的病理学特点和手术预后分析结肠癌是一种常见的恶性肿瘤,其病理学特点和手术预后分析对于临床诊断和治疗都具有重要意义。

1. 病理学特点1.1 组织学类型结肠癌可以分为以下几种组织学类型:•腺癌:最常见的结肠癌类型,由肠腺上皮恶性变异而来。

•黏液癌:腺癌中黏液分泌增多的一种亚型。

•腺鳞癌:同时具有腺癌和鳞癌的特点,较为罕见。

•腺肌癌:同时具有腺癌和平滑肌肉瘤的特点,较为罕见。

1.2 肿瘤分级和分期结肠癌根据肿瘤的组织学特点进行分级,包括以下几个级别:•G1级:肿瘤分化良好,与正常肠腺上皮相似。

•G2级:肿瘤分化中等,介于G1级和G3级之间。

•G3级:肿瘤分化差,与正常肠腺上皮相差较大。

结肠癌的分期是根据肿瘤的深度侵袭和淋巴结转移情况进行分类,常采用国际TNM分期系统。

TNM分期包括:•T分期:根据肿瘤侵袭的深度分为T1、T2、T3、T4四个级别。

•N分期:根据淋巴结转移情况分为N0、N1、N2三个级别。

•M分期:根据远处转移情况分为M0和M1两个级别。

1.3 分子病理学特点近年来,对于结肠癌的分子病理学特点的研究也逐渐增多,主要包括以下几个方面:•基因突变:结肠癌中常见的基因突变包括KRAS、BRAF、PIK3CA等。

•DNA甲基化:DNA甲基化是结肠癌进程中的常见表观遗传变化。

•微卫星不稳定性(MSI):约15%的结肠癌患者具有微卫星不稳定性,这与DNA修复基因的突变有关。

2. 手术预后分析手术是结肠癌治疗的主要方法之一,手术预后分析对于判断患者的生存及疾病复发的风险具有重要意义。

2.1 术前因素•年龄:年轻患者通常预后更好。

•性别:男性患者相比女性患者预后较差。

•肿瘤位置:左结肠癌相比右结肠癌预后较好。

•TNM分期:早期癌(I、II期)预后较好,晚期癌(III、IV期)预后较差。

2.2 术中因素•手术方式:开放手术和腹腔镜手术的预后相当。

•淋巴结清扫数量:淋巴结清扫数目越多,预后越好。

•手术切缘:切缘阳性的预后相对较差。

结肠癌的鉴别与诊断引言结肠癌是一种常见的消化系统恶性肿瘤,主要发生在结肠的黏膜或黏膜下层。

早期的结肠癌常常无明显症状,随着病情进展,患者可能出现腹痛、便血、肠梗阻等症状。

及早发现和诊断结肠癌对患者的治疗和预后至关重要。

本文将详细介绍结肠癌的鉴别与诊断方法。

详细内容临床表现和病史调查结肠癌的临床表现各异,早期常无症状,晚期常伴有腹痛、便血、贫血、体重下降等。

病史调查是诊断结肠癌的重要步骤之一,要详细了解患者的病史,包括疼痛的性质、出血的颜色和量、排便习惯的改变、饮食习惯、家族病史等。

同时还需进行体格检查,包括腹部触诊、直肠指检等。

实验室检查结肠癌的实验室检查主要包括血液检查和粪便检查。

血液检查可发现贫血、白细胞计数异常等指标,但这些指标并非结肠癌的特异性指标。

粪便隐血试验可检测便便中的潜血,对于早期结肠癌的筛查有一定价值。

影像学检查影像学检查是诊断结肠癌的重要手段之一。

常用的影像学检查方法包括胃肠钡餐造影、结肠镜和计算机断层扫描(CT)。

胃肠钡餐造影可以清晰地显示肠道的解剖结构和病变形态。

结肠镜是一种直视下检查结肠黏膜的有效方法,可以直接观察到肿瘤并进行活组织检查。

CT扫描可以提供更为全面的信息,包括肿瘤的大小、位置、浸润范围以及是否转移等。

活检和病理学检查活检是诊断结肠癌的最可靠方法之一。

通过手术或结肠镜等方式获取肿瘤组织,并送往病理科进行病理学检查。

病理学检查可以确定肿瘤的类型、分级和浸润程度,并对其进行免疫组化检测,以进一步指导治疗和评估预后。

分子生物学检查近年来,分子生物学检查在结肠癌的诊断和治疗中发挥着越来越重要的作用。

常见的分子生物学检查方法包括基因突变检测、DNA甲基化分析、肿瘤相关标志物检测等。

这些检查方法可以协助医生确定结肠癌的分子亚型和预后风险,为个体化治疗提供依据。

结论结肠癌的鉴别与诊断需要综合运用临床表现、病史调查、实验室检查、影像学检查、活检和病理学检查等多种手段。

准确诊断结肠癌对于患者的治疗和预后至关重要。

ctc检查报告怎么看CTC(Computed Tomography Colonography)是一种通过计算机断层扫描技术进行的结肠检查方法。

CTC检查报告是CTC检查后的结果汇总,对于正确认识和理解检查结果至关重要。

下面将介绍CTC检查报告的解读方法和注意事项。

1. 检查日期和患者信息在报告的开头,通常会标明检查的日期和患者个人信息,如姓名、性别、年龄等。

检查日期是用于确定检查结果的时间点,患者信息是为了与他人进行对比分析。

2. 术前准备描述CT结肠镜检查需要一定的准备工作,例如清洁肠道和饮食禁忌。

术前准备描述会详细说明患者是否按照要求完成了相关准备工作。

如果有不符合要求的地方,可能会影响检查结果的准确性。

3. 检查技术及参数报告中会列出检查所采用的技术和参数,如使用的扫描仪型号、扫描层厚、扫描时间等。

这些信息有助于分析和评估检查结果的可靠性。

4. 结果总结报告中会对检查结果进行总结,总的评估检查所见的异常情况和结论,如结肠息肉、肿瘤等。

这部分内容一般会用简洁的语言进行描述,便于患者和医生快速了解检查结果。

5. 检查所见检查所见是CTC检查报告的核心内容,详细描述了检查中观察到的结肠内的各种异常情况。

医生会根据结构、形态、位置等细节进行详细描述和分析,比如肿块的大小、形状、边界等。

6. 诊断意见根据检查所见,医生会给出相应的诊断意见。

这部分内容是对患者当前病情的结论,例如结肠良性肿瘤、结肠癌疑似等。

7. 建议和随访在CTC检查报告中,医生会提供相应的建议和随访计划。

这通常包括进一步检查需要、治疗建议以及定期的复查时间等。

这些建议对于患者进行后续治疗和监测至关重要。

8. 注意事项在浏览CTC检查报告时,还需要注意以下几点:- 仔细阅读每一部分内容,了解每个节点的诊断意义。

- 注意提供的建议和随访计划,及时与医生沟通。

- 如有不理解的地方,及时向医生提问,确保完全理解检查结果。

- 如果和以往检查结果相比有变化,要及时告知医生,并进行相应的处理。

一、实验背景肠腺癌是一种常见的消化系统恶性肿瘤,包括结肠癌和直肠癌。

近年来,随着生活方式和饮食结构的改变,肠腺癌的发病率呈上升趋势。

本研究旨在探讨肠腺癌的发生机制、诊断方法及治疗方法,为临床诊断和治疗提供理论依据。

二、实验目的1. 分析肠腺癌的病理特征。

2. 探讨肠腺癌的发生机制。

3. 评估肠腺癌的诊断方法。

4. 研究肠腺癌的治疗策略。

三、实验方法1. 病理学分析:收集肠腺癌患者的组织样本,进行HE染色、免疫组化和分子生物学检测,观察肿瘤细胞的形态学特征、分子标志物表达及基因突变情况。

2. 动物实验:构建肠腺癌动物模型,观察肿瘤生长、转移及治疗反应。

3. 细胞实验:体外培养肠腺癌细胞系,研究细胞增殖、凋亡、迁移和侵袭等生物学特性。

4. 诊断方法评估:比较不同诊断方法(如CT、MRI、肠镜、血清标志物等)对肠腺癌的诊断价值。

5. 治疗策略研究:探讨不同治疗手段(如手术、化疗、放疗、靶向治疗等)对肠腺癌的治疗效果。

四、实验结果1. 病理学分析:肠腺癌患者的组织样本中,肿瘤细胞呈浸润性生长,细胞核异型性明显,可见细胞核分裂象。

免疫组化和分子生物学检测结果显示,肿瘤细胞中p53、Ki-67、C-Myc等分子标志物表达上调,TP53、APC等基因突变率较高。

2. 动物实验:构建的肠腺癌动物模型中,肿瘤生长迅速,部分模型出现肝转移。

治疗后,肿瘤生长速度明显减缓,转移灶数量减少。

3. 细胞实验:肠腺癌细胞系在体外培养条件下,细胞增殖、迁移和侵袭能力较强,细胞凋亡率较低。

4. 诊断方法评估:CT、MRI、肠镜等影像学检查对肠腺癌的诊断价值较高,血清标志物如CEA、CA199等对肠腺癌的诊断具有一定的辅助价值。

5. 治疗策略研究:手术切除是治疗肠腺癌的主要手段,化疗、放疗、靶向治疗等辅助治疗手段可提高患者生存率。

其中,化疗药物如5-FU、奥沙利铂等对肠腺癌有一定疗效。

五、讨论本研究通过病理学、动物实验、细胞实验、诊断方法评估及治疗策略研究,揭示了肠腺癌的发生机制、诊断方法及治疗策略。

血清CEA、CA724、CA199检测对结肠癌患者的诊断价值摘要:血清 CEA、CA724和CA199在结肠癌的诊断中可能起到重要作用,三项联合检测则可以进一步提高结肠癌的灵敏度,特异度和准确率,对结肠癌的临床诊断有巨大的帮助。

关键词:结肠癌;癌胚抗原CEA;糖类抗原724;糖类抗原199结肠癌(CC)是一种来自于大肠上皮的胃肠道肿瘤。

结肠癌作为世界第三大常见癌,近几年,该病发病率有增加的趋势[1],其中,城镇的居民大肠癌发病率显著高于乡村的居民,结直肠癌患病率在男性中显著高于女性。

35岁以前的人群中结肠癌的发病率是很低的,35岁以上随着年纪增高而快速增。

高结直肠癌的临床表现与病变过程及病变的解剖学位置密切相关,早期临床表现不佳。

随着疾病的进展,左、右结肠癌在病情发展过程中表现出各自的特点。

若有肿瘤的转移,可能导致器官的转移。

根据世卫组织的国际肿瘤研究所(IARC)公布的最新报告,在全世界,结肠癌已经是继肺癌之后的第三大主要恶性肿瘤。

目前,世界范围内新诊断出的结肠癌患者已达1930000人,这在全球新增的肿瘤总数中占据了9.7%,也就是说,新诊断的癌症病例中有十分之一是结肠癌。

通过对肿瘤标志物的检测可以让我们监测患者体内结肠癌的分期。

而早期筛查和诊断对于提高结肠癌患者的疗效和预后有重大意义[8],通过对大肠癌病人血清 CEA、CA724、CA199含量的检测,探讨单个检测和联合检测对大肠癌的诊断意义,结合各项检测方法,其特异性、敏感性和精确度均较高,其在医学上的应用前景很好。

选取2021年7月至2022年1月在吉大一院梅河口市中心医院实习期间符合标准的结肠癌患者50例作为实验组(结肠癌组,n=50),30例男20例女,平均年龄在31-70岁。

试验组与对照组均于早晨进行5 ml空腹静脉血液的抽取,应用全自动生化酶联免疫分析仪测定血清 CEA、CA199、CA724含量,严格按照说明书步骤操作,此方法快速简便,特异性强,灵敏度高,结果准确率高。

病理学检查报告病理学检查是医生在进行疾病诊断时进行的一项重要工作。

通过对患者的组织、细胞和体液等样本进行细致观察和分析,病理学家可以提供关于疾病的诊断和预后的信息。

下面将通过两个不同的病例来介绍病理学检查报告的内容和意义。

案例一:结肠肿瘤患者是一名50岁的男性,主要症状是排便时有血便和腹痛。

他之前并没有明显疾病史,但最近几个月体重下降明显。

经过临床检查后,医生决定进行结肠镜检查,并采集了一段可疑肿块的组织样本。

该样本随后送往病理学实验室进行进一步检查。

病理学检查报告显示,该组织样本显示肠黏膜上有一个肿块,大小约为3厘米。

显微镜下观察可见,肿块由恶性肿瘤组织构成,其中癌细胞分化程度较高,且有明显浸润到肠壁深层。

进一步的免疫组织化学染色显示肿瘤细胞中阳性表达肿瘤标志蛋白。

根据这些结果,病理学家做出结肠癌的确诊,并评估到肿瘤已经进入晚期。

该病理学检查报告有助于医生制定进一步治疗方案。

综合患者的临床症状和病理学检查结果,医生可能建议患者进行手术切除肿瘤,并考虑辅助化疗等治疗手段。

此外,病理学报告还提供了关于肿瘤分化程度和浸润情况的信息,这对于判断预后以及制定个体化治疗方案都具有重要意义。

案例二:肺炎性胸膜炎患者是一名27岁的女性,她在不久前感染了呼吸道病毒,出现了发热、咳嗽和胸痛等症状。

由于症状持续较久,医生决定进行胸腔穿刺,并采集了胸腔积液进行病理学检查。

病理学检查报告显示,胸腔积液中存在大量的炎症细胞,其中以中性粒细胞为主,表明这是一种急性感染性疾病。

细菌培养和药敏试验进一步确认了感染来源,并指导了具体的抗生素治疗。

此外,病理学检查还显示了积液样本中癌细胞的存在,这提示了患者可能存在胸腔内肿瘤的并发症。

进一步的影像学检查可能被建议以进一步明确诊断。

这个例子突出了病理学检查在明确疾病诊断和指导治疗方案中的重要性。

总结:病理学检查报告是由专业的病理学家根据细致的观察和分析结果编写的。

它提供了有关疾病类型和分级的信息,揭示了病情的严重程度以及可能的预后。

结肠癌晚期临床实验报告一、引言结肠癌晚期是一种恶性肿瘤,其发病率逐年增加。

为了寻找有效的治疗方法,我们进行了一项临床实验并对其结果进行了总结和分析。

二、研究设计与方法2.1 研究设计本实验采用随机对照试验设计,将病人分为实验组和对照组,对比两组的治疗效果。

2.2 受试对象本实验共纳入200例结肠癌晚期患者,其中实验组100例,对照组100例。

两组患者的病情、年龄、性别等方面均具有可比性。

2.3 实验组治疗方法实验组患者采用靶向治疗方案,包括化疗和靶向药物治疗。

具体治疗方案依据患者的具体情况进行制定。

2.4 对照组治疗方法对照组患者采用传统化疗方案,包括化疗和手术治疗。

具体治疗方案依据患者的具体情况进行制定。

2.5 观察指标观察指标包括总生存期、疾病进展时间、治疗反应评估、不良反应等。

通过对两组患者的观察和数据统计,对比不同治疗方法的效果。

三、结果3.1 人口统计学特征实验组和对照组的患者在年龄、性别和病情分期等方面没有明显差异。

3.2 治疗效果实验组的总生存期显著优于对照组(p<0.05),疾病进展时间也显著延长(p<0.05)。

此外,实验组的治疗反应评估结果较好,不良反应发生率较低。

3.3 不良反应实验组和对照组的不良反应主要包括恶心、呕吐、脱发等,但实验组的不良反应发生率较低。

四、讨论本实验结果表明,结肠癌晚期患者采用靶向治疗方案在总生存期和疾病进展时间方面表现出明显优势,且治疗反应评估结果较好。

而传统化疗方案则存在较高的不良反应发生率。

然而,本实验存在一些局限性。

首先,样本量较小,可能导致结果的偏差;其次,实验观察时间较短,无法观察到长期治疗效果。

因此,在今后的研究中,需要进一步扩大样本量、延长观察时间,并结合其他评价指标,以获得更准确的结果。

五、结论本实验结果表明,对于结肠癌晚期患者,靶向治疗方案相对于传统化疗方案具有明显优势,可以提高总生存期、延长疾病进展时间且不良反应发生率较低。

关于1例乙状结肠癌CT诊断体会专题报告一、基本情况患者***,男,79岁,住院号***,2018年5月27日因“大便性状改变伴间断便血2月余”收住入院。

患者2月前无明显诱因下出现大便性状、习惯改变,大便变细,不成形,间断便中带血及粘液,无脓血便,排便时无疼痛,便后仍有胀感,无肛门肿物突出。

为明确诊断, 5月15日在**医院行肠镜检查示“直肠肿物性质待定,结肠多发息肉”,钳取组织送检,5月21日病理示“结肠肿瘤性息肉,直肠腺瘤性息肉,部分腺体高级别上皮内瘤变,局部具有癌变倾向”,遂收住入院。

入院查体左下腹深压痛,肠鸣音5次/分,肛检未触及包块,指套表面无血染,实险室检查潜血弱阳性,肿瘤标志物阴性。

5月28日在我放射科行全腹CT平扫及增强检查,6月13日出院。

二、影像诊断及分析(一)诊断分析。

1、影像所见:2018年5月28日行全腹平扫及增强,CT号,***,全腹CT表现:乙状结肠下段、直肠上段内见环形团块状软组织密度影,最厚约1.8cm,与肠管壁相连,病灶累及肠管约3cm,相应肠管狭窄,动脉期呈明显均匀强化,静脉期及延迟扫描呈“低密度”改变。

右肾体积变小,实质内见1.8x2.0cm片状低密度影,边界清,内密度均匀,增强扫描未见明显强化,余所见泌尿系及肾周脂肪间隙正常,未见异常强化灶。

肝、胆、胰、脾大小形态未见异常,内密度均匀,未见异常密度影,增强扫描未见明显异常强化灶。

腹膜后未见肿大淋巴结。

图1-4 直肠上段癌注:结肠下段、直肠上段内见环形团块状软组织密度影,最厚约 1.8cm,与肠管壁相连,相应肠管狭窄,动脉期呈明显均匀强化,静脉期及延迟扫描呈“低密度”改变。

2、诊断要点。

患者肠镜及病理检查示乙状结肠及直肠上段多发息肉,局部癌变倾向;实验室检查潜血弱阳性,肿瘤标志物未见异常;CT平扫病灶厚约1.8cm;增强呈明显均匀强化,延迟呈“低密度”,肠管外壁光整。

(二)CT诊断:乙状结肠下段及直肠上段占位,恶性可能性大。

病理学实验报告标题:病理学实验报告引言:病理学是医学领域中研究疾病病因、发展过程以及组织器官变化的重要学科。

通过病理学实验,可以更好地了解疾病的本质,并为未来的治疗提供重要的参考。

本篇文章将围绕着病理学实验的目的、方法、实验结果和结论进行论述,希望能够带领读者一同深入观察和理解疾病的微观世界。

实验背景:病理学实验是通过对病理标本的观察和检测,对疾病的特征进行研究,以便更好地理解疾病发生发展的机制。

本次实验我们选择了结肠癌标本作为研究对象,主要是因为结肠癌作为消化道常见的恶性肿瘤,其发生机制和病理变化已经有了较为详细的了解。

实验目的:本次实验的目的是通过病理学方法观察和分析结肠癌标本的组织学特点,从而确定其疾病类型、病变程度以及可能的预后情况。

这样的研究不仅可以促进我们对结肠癌的深入了解,也为疾病的治疗和预防提供参考依据。

实验方法:本次实验所用标本是从手术切除的结肠癌患者中获取的。

首先,我们要进行切片制备工作,将标本以薄片的形式制成。

随后,通过病理学染色技术对标本进行染色处理。

其中,常用的有组织学基本染色方法,如伊红染色及苏木精染色,以及免疫组织化学染色以检测一些特定的分子标志物。

最后,利用显微镜观察标本切片的组织学特点,并进行病变程度的评估。

实验结果:经过观察和分析,我们发现结肠癌标本呈现出典型的肿瘤组织学特征,即上皮细胞呈现异型增生现象,并且细胞核的形态和大小出现异常变化。

此外,我们通过免疫组织化学染色发现,细胞内表达多种肿瘤相关蛋白,如细胞角蛋白和细胞素E等。

这些结果进一步证实了这个标本属于结肠癌,并且可以根据病变严重程度进行疾病的分期。

实验结论:通过本次病理学实验,我们对结肠癌的组织学特点和病变程度有了更加深入的认识。

这不仅有助于早期确诊和治疗,也为后续的治疗方案选择和预后评估提供了重要的依据。

同时,我们也认识到病理学实验在研究疾病的本质和发展机制方面的重要性。

希望今后继续深入研究,为临床诊治提供更有力的科学依据。

结肠癌规范化报告模板是一种标准化报告形式,用于描述结肠癌的诊断、治疗和预后情况。

这种报告模板具有相对固定的结构和内容,旨在提高结肠癌诊断和治疗的准确性和一致性。

一、背景结肠癌是一种常见的恶性肿瘤,其早期发现和治疗对患者的生命质量和生存时间具有重要意义。

然而,目前结肠癌的诊断和治疗依然存在着不少问题,例如部分病例的漏诊或误诊,治疗流程的不规范等。

因此,量身定制化的规范化报告模板有助于提高结肠癌诊断和治疗的准确性和一致性,同时为医生和患者提供更好的医学服务。

二、的内容(一)患者信息:包括患者姓名、年龄、性别、病史等基本信息。

(二)影像学特征:包括结肠镜检查和影像学检查的结果,如CT、MRI等。

(三)病理学特征:包括病理学检查的结果,如组织学类型、肿瘤大小和深度等。

(四)临床分期:结合影像学和病理学结果,确定患者的临床分期。

(五)治疗方案:根据患者的临床分期和具体病情,制定个性化的治疗方案,例如手术、化疗、放疗等。

(六)治疗效果评估:对患者进行治疗后的随访和评估,如复查影像学、检测血液肿瘤标志物等,以确定治疗效果。

(七)预后评估:综合患者的基本信息、病理学特征、临床分期和治疗效果等因素,评估患者的预后情况。

三、的应用已经被广泛应用于临床实践中,成为判断结肠癌患者病情和治疗效果的重要工具。

同时,该报告模板还可以为科学家和医疗机构提供重要的统计分析数据,以评估结肠癌的流行病学特征和治疗效果,推进结肠癌的科研和临床进展。

四、结语是一种有益于医疗、科研等领域的标准化报告形式,目前在临床实践中已得到广泛应用和推广。

通过这种方式,医生可以更加准确和规范地进行结肠癌的诊断和治疗,同时也为患者提供更安全、有效的医疗服务。

原因不明的贫血、消瘦、食欲减退发热; 出现便血或粘液血便;○排○1 ○2 ○据; 排除直肠内多原发肿瘤,包括腺瘤和癌; 少数乙状结肠和直肠上端的○3结肠癌的诊断现状综合分析【摘要】 结肠癌是消化道中最常见的恶性肿瘤之一, 在全球的发病率和死亡 率仍呈上升趋势,而其早期没有特异性症状,临床诊断时已多属进展期,造成 的损失相当严重。

因此,早期发现、早期诊断以及准确诊断成为改善结肠癌预后 的关键。

结肠癌的诊断方法多种多样,然而各种检查方法各有利弊,临床上可 以互相取补短,结合运用,以期提高结肠癌的早期诊断率和确诊率。

【关键词】 结肠癌;诊断现状结肠癌是消化道中最常见的恶性肿瘤之一,严重威胁人类的健康。

占全身肿瘤的 3%~5%,发病年龄以 40~70 岁最多见,在世界范围内,是位居第四的恶 性肿瘤。

在所有消化系统的肿瘤中,结直肠癌可以说是最能“防”和最好“治” 的肿瘤。

但迄今为止,结直肠癌在全球的发病率和死亡率仍呈上升趋势,国内 发病率在 10~20 /10 万人次 ,在欧美等发达国家和地区 ,发病率比我国更高。

2007 年美国结肠癌的发病率约 153760 例, 居恶性肿瘤第三位,死亡 52180 例 ,在肿瘤相关死亡因素仅次于肺癌居第 2 位[1]。

结肠癌是加拿大第 2 位癌症死亡原 因, 结肠癌治疗的费用高达 520 亿加元[2]。

而随着经济的发展、生活环境、生 活方式及膳食结构的改变,结肠癌的发病率呈不断上升趋势[2]。

据 Shane E 等[3] 的研究,早期结肠癌根治术后 5 年生存率约为 80%,而进展期结肠癌术后 5 年生 存率仅为 50%左右。

另外,由于结肠癌早期没有特异性症状,临床诊断时已多 属进展期,造成的损失可能更严重。

因此,早期发现、早期诊断以及准确诊断成 为改善结肠癌预后的关键。

结肠癌的诊断方法多种多样,然而各种检查方法各 有利弊,临床上可以互相取补短,结合运用,以期提高结肠癌的早期诊断率和 确诊率。

笔者参考近年来国内外有关文献就结肠癌的诊断现状进行综合分析。

1 症状诊断 3 便习惯改变、腹泻、便秘或腹泻与便秘交替,或呈便频排便不尽感,或进行性排便困难、粪便变细等; ○4 沿结肠部位的腹部隐痛、不适,或间歇性腹胀,排 气后减轻; ○5 发现沿结肠部位的腹部肿块。

2 直肠指诊直肠指诊应列为常规检查项目。

虽然直肠指诊不能直接触到结肠肿瘤,但有一定的诊断意义: ○1 指套上染有血性粪便既是结肠癌可能的强有力的间接证 2癌在直肠指诊时可触及肠外肿块; ○4 指诊中发现直肠前 Douglas 窝内有肿瘤浸 润,乃是晚期盆腔腹膜播散的征象,提示预后不良。

3 粪便隐血检查大便隐血试验(FOBT)是大肠癌临床检验的有效手段和普查最常用的方法,为早期结肠癌特征之一,目前国内外常用反向间接血凝法(RPHA)其敏感性和特异性均很强。

应用抗人血红蛋白抗体免疫法作隐血试验,不受食物中动物血或铁剂等药物干扰,可减少假阳性结果。

日本和田红十字会病院经内镜检出早期癌 91 例,肿瘤直径>11mm,隆起型病变者便前血阳性率高[4]。

对无症状和症状轻微人群,通过 FOBT 检查阳性而进一步明确为结肠癌的患者中,Dukes A 期和B 期占 61%~8l%,而未行 FOBT 的结肠癌中 Dukes A 期和 B 期的患者占33%~58%。

国外的一项统计资料表明,每年一次的 FOBT 可使结肠癌的 13 年累计死亡率下降 33%[5]。

4肿瘤标志物检测肿瘤标志物检测是诊断消化系统肿瘤常用方法之一,理想的肿瘤标志物应对于肿瘤筛选、诊断、疗效和预后评估、复发检测等有较强的特异性,并能检出微小病灶,定量反映肿瘤负荷[6]。

随着对肿瘤发病机制的深入研究和分子生物学技术的不断发展,应用敏感性强的检测方法、特异性好的标志物检测结肠癌对患者预后、复发、治疗有重要意义[7]。

朱传金等[8]对 CEA、CA19-9、CA72-4、CA242 单项及联合检测在结肠癌诊断、疗效观察、预后中的临床意义进行探讨。

单项检测结果显示 CA242 在结肠癌检测中敏感性最高,CA19-9、CA72-4 特异性最高,联合检测结果显示 4 种肿瘤标志物联合检测敏感性明显优于任何一种标志物单项检测。

联检可以提高检测的敏感性和阴性预测值,但是其特异性和阳性预测值有所下降,因此无创伤性的肿瘤标志物联合检测对于筛选无特异消化道症状的门诊患者及普查活动,结合针对性肠镜检测对提高早期结肠癌的发现率有重大意义。

而其含量检测对结肠癌患者术后复发和早期转移有重要诊断价值。

5内镜检查纤维或电子结肠镜是诊断结肠癌最有效、最安全、最可靠的检查方法。

它不但可以进行活组织和细胞涂片检查取得病理诊断,且能对病灶的定位、浸润做出诊断,还可发现大肠多原发肿瘤,是诊断结肠癌的必查项目。

距离肛门缘25㎝以内的结肠应用乙状结肠镜检查,距肛门缘 25㎝以上的结肠可以用导光纤维结肠镜检查。

但要注意掌握内镜检查的绝对禁忌症和相对禁忌症,避免并发症;在直肠乙状结肠交界处、结肠脾曲、结肠肝区等所谓“盲点”处结肠镜操作时须仔细检查以防漏诊。

5.1放大电子内镜黏膜影像可放大 100 倍,能清楚地观察腺管开口的形态和排列。

根据日本大肠癌研究会的分类方法,腺体开口形态分为 5 型:I 型为正常腺管开口,排列整齐,大小均匀一致。

II 型腺管开口呈星芒状或乳头状,多见于增生性病变。

III 型又分为 IIIs 和两 III1 个亚型,IIIs 型腺体开口小,呈管状或圆形,排列不整齐,多见于恶性病变;III1 开口较大,呈树枝状,多见于腺瘤性病变。

Ⅳ型开口为脑回状或海藻状,多见于绒毛状腺瘤。

V 型多见于恶性肿瘤,腺管开口排列不规则,不对称,或腺管开口消失或无结构,多为浸润癌。

放大内镜方法简单实用,分辨率高,与活检病理诊断的符合率高达 95%以上[9]。

5.2超声内镜除可观察病变及活检外,还可对病变进行超声检查,了解肿瘤侵犯肠壁深度以及与周围脏器、血管毗邻关系,并可以发现转移灶及有无可疑淋巴结转移,对术前分期有一定帮助[10]。

5.3三维直肠超声内镜不但提高了二维腔内超声的准确率,而且对于梗阻的患者可以了解肿瘤的侵犯情况[11]。

5.4色素放大内镜对判断结直肠病变性质不但具有较高病理符合率,并能有效检出微小、浅表的隆起性病变和某些特殊类型肿瘤如侧向播散性肿瘤、锯齿状肿瘤[12,13]。

5.5共聚焦内镜是共聚焦激光显微镜与内镜的交叉融合产物,目前有内镜整合式与微探头式两种类型。

Kiesslich[14]等首先将 Pentax 整合式 CLE 用于结肠直肠病灶诊断,并与病理学检查相比较。

研究者运用自行制定的 CLE 图象三级诊断标准(正常、再生性病变和上皮内瘤变),结果显示,其灵敏度和特异性分别为 97.4%与 99.4%,准确率达 99.2%。

近年来,Cellvizio 微探头式CLE 发展迅速,在结肠直肠病变的诊断中已显现出操作简易、即刻成像、图像与病理诊断关联好等优点。

由于该设备图像采样速率高,可实现动态观察与功能成像。

Wang 等[15]使用 Cellvizio 微探头式 CLE 对 54 例患者的结肠黏膜进行检查,结果显示,Cellvizio 微探头式 CLE 对以上病变的诊断准确率为89%~96%,功能性显像动态观察可为临床医生提供有效的病理学诊断信息。

6影像学检查结肠癌的诊断方法多种多样,影像学诊断也是主要的检查方法之一。

而近年来随着影像设备的发展,检查方法也得到了不断的改进。

6.1X 线钡灌肠检查钡剂灌肠在结肠癌诊断中占有重要地位,是诊断结肠癌有效的检查方法。

气钡双重造影方法自 Fisher 于 1923 年首次运用于结肠造影以来,已由最初的传统吊筒式发展到现在的低张气钡双重造影。

低张气钡双重造影对微细病变容易观察,影像清晰度高,能确切显示病变浸润范围,大大提高了诊断率及早期病变的检出率,尤其对病变定位准确性高,而近年数字化成像系统的快速发展,其曝光时间短,操作方便,避免了患者过多的 X 射线辐射,缩短了操作时间并可消除肠道运动伪影,易被患者接受,临床上广泛应用。

双对比造影对发现早期病变、器官形态结构改变、功能改变及形态改变,更能做出定位、定形、定质、定性诊断,有利于选择最适宜的临床治疗方案[16];缺点是不能取活检,对病变较小者,特别是息肉癌变病例诊断较难,结肠癌好发于乙状结肠,在解剖上乙状结肠弯曲且长,位置较深,不容易触及,因而钡剂重叠导致局部细微结构显示欠清,乙状结肠的显示率不如其他部位,易导致病变的漏诊。

故诊断结肠癌时,常须 X 线钡灌肠检查与内镜检查结合综合分析,提高诊断率。

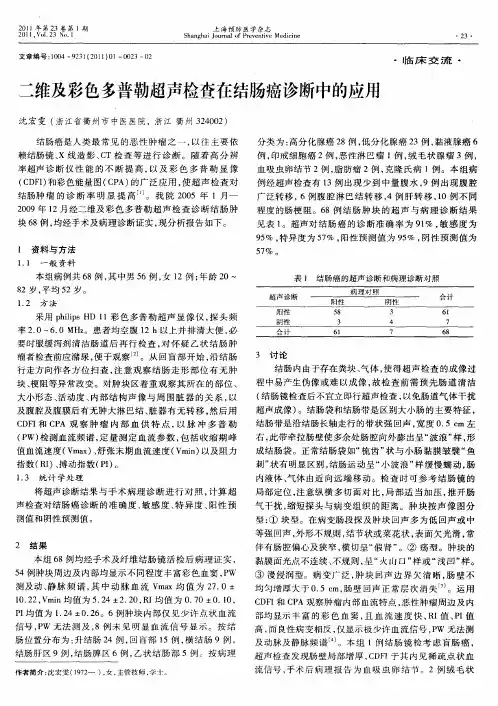

6.2超声检查随着近年来技术的进步和图像质量的提高,经腹超声方便经济的特点在肠道的应用又引起了人们广泛的关注。

经腹超声不但根据结肠的声像表现可及时准确的进行定位及定性诊断,而且能提示病变肠外的转移情况,为术前准备提供参考[17]。

而彩色多普勒的问世,可以有效的观察肿块内部血流信号的多少,根据多种征象及参数,诊断结肠癌,可弥补钡餐造影对腔外型肿瘤诊断的不足。

有学者认为,彩超对结肠癌 Dukes 分期的 B、C、D 期正确符合率很高,从而通过彩超对结肠癌进行 Dukes 分期,对结肠癌的治疗方法及治疗后观察有重要的指导意义[18]。

在运用高分辨率的彩色多普勒超声仪器条件下、运用正确的检查方法、充分认识正常结肠及结肠癌的声像图特征,经腹彩色多普勒超声检查在诊断结肠癌方面不仅经济、方便、无创,而且诊断符合率高,具有很重要的临床应用价值。

颜朝晖等[19]对 43 例患者的临床资料及声像图特征,并与术后病理对照研究,结果彩色多普勒超声诊断结肠癌与结肠镜、术后病理符合率为 90.7%(39/43)。

6.3CT 检查CT 仿真结肠镜(CTVC)是 1994 年 Vining DJ 等[20]首先报道的结肠检查新手段,近年来随着计算机及影像技术的迅猛发展,特别是多层螺旋 CT 的出现,使 CT 在结肠肿瘤诊断中的应用获得空前的发展。

Macari M 等[21]研究发现CTVC 对大于 1cm 的结肠息肉的检出率为 90%,检出最小肿瘤直径为 0.5cm。

近年来由于 64 排螺旋 CT 的出现,使 CTVC 在结肠肿瘤诊断中的敏感性大大提高。

据Macari M 等[22]的研究报道,64 排螺旋 CT 结肠成像对大于 1cm 的结肠息肉及结肠癌的检出率为 100%。

随着计算机及影像技术的发展,CTVC 必将成为早期结肠癌检测的重要方法之一。

6.4MRI 检查虽然目前 MRI 在结肠中的应用处于研究阶段,但磁共振结肠造影(MRC)的临床应用价值已初露端倪。

对不能耐受结肠内镜检查的患者,此项检查是重要的取代方法。