粥的历史

- 格式:ppt

- 大小:3.02 MB

- 文档页数:10

弘扬中国传统饮食文化创造现代科学幸福生活粥文化食尚小米的美食定制-棒茬子红薯粥世人个个学长年,不悟长年在目前,我得宛丘平易法,只将食粥致神仙。

——陆游笑遍天下华景新城俱乐部编辑目录:粥的历史文化 2粥的简介 4粥的养生价值 5喝粥的好处 5粥的制作方法 6广东人的粥文化 7适合中老年人的八款秋季养生粥14一、粥的历史文化中国是世界文明古国,也是世界美食大国。

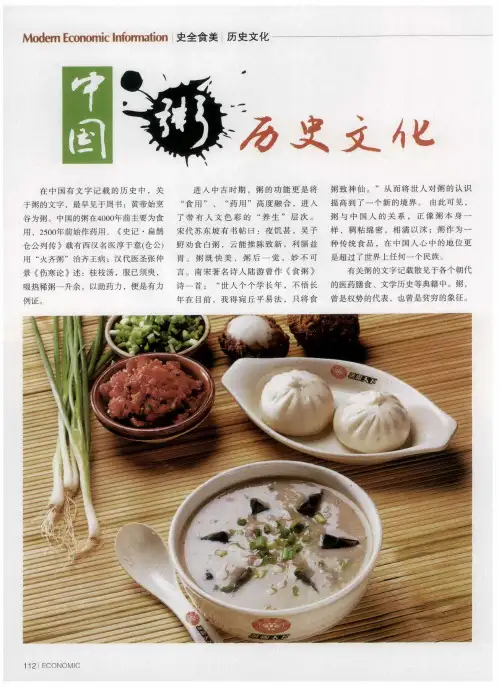

在中国四千年有文字记载的历史中,粥的踪影伴随始终。

关于粥的文字,最早见于周书:黄帝始烹谷为粥。

中国的粥在四千年前主要为食用,2500年前始作药用,《史记》扁鹊仓公列传载有西汉名医淳于意(仓公)用“火齐粥”治齐王病;汉代医圣张仲景《伤寒论》述:桂枝汤,服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力,便是有力例证。

进入中古时期,粥的功能更是将“食用”、“药用”高度融合,进入了带有人文色彩的“养生”层次。

宋代苏东坡有书帖曰:夜饥甚,吴子野劝食白粥,云能推陈致新,利膈益胃。

粥既快美,粥后一觉,妙不可言。

南宋著名诗人陆游曾作《粥食》诗一首:“世人个个学长年,不悟长年在目前,我得宛丘平易法,只将食粥致神仙。

”从而将世人对粥的认识提高到了一个新的境界。

由此可见,粥与中国人的关系,正像粥本身一样,稠粘绵密,相濡以沫;粥作为一种传统食品,在中国人心中的地位更是超过了世界上任何一个民族。

如果说在古代,粥的意义和价值主要针对人们的健康,那么进入现代社会,美食的范畴已大大拓宽,餐饮的概念已日新月异,人们对粥为什么还那样依恋、那般痴迷?请看一位作家对喝粥的描述:__我惊奇地注意到碗里的粥,米粒烂开了,成为絮状,粥与水几乎不分。

我先尝了一口,奇异更甚。

淡淡的清甜,初始感觉不到粥粒的存在,未等下咽,粥突然自己滑了进去,然后就一下子没了。

于是连吃几口,果然不一般。

我把粥里的配料翻出来看看——只见有猪肝、粉肠、猪肚、猪腰、肉丸、葱花、姜丝__光从表面看是看不出什么奇怪之处的,当我喝下去的时候,便觉得直透七窍,再细嚼几口,满嘴暗香萦绕……如果说文人喜欢夸张,对于粥的描述免不了多一些泛美之词,那么你再读一读这首《南粤粥疗歌》,就知道平民对粥的朴实诠释了——要想皮肤好,粥里加红枣。

古代施粥的寓意-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在古代,施粥是一种普遍的慈善行为,也被视为一种十分伟大的善举。

施粥的寓意不仅包含着对贫困人群的关怀和慷慨,更体现了社会共融和人文关怀的价值观。

施粥作为一种公益行动,一直以来都在中国古代社会中得到高度重视和广泛实行。

无论是官府还是富有的家族,凡是对贫困弱小有一些同情心和关怀的人都会主动参与到施粥的行列中。

施粥不仅仅是为了满足人们的食物需要,更是一种对社会和谐、人类尊严的关怀和助力。

古代施粥的寓意还体现在象征意义上。

粥是一种传统的中国食物,有着浓郁的文化内涵。

在古代,粥的制作是繁琐而细致的工序,需要经过长时间的熬煮才能煮熟。

施粥就像是一种转化,将原本粗糙的材料变成了温暖和滋养的食物,象征着对贫病人群的关怀和呵护。

施粥还具有一种深刻的人文关怀和社会共融的价值观。

通过施粥的行为,我们可以看到古代社会对弱势群体的关注和关爱。

施粥不仅关注着贫穷者的生存问题,更体现出社会对弱者权益的尊重和呵护。

通过施粥,社会中的贫富差距得以缩小,社会上的团结和互助也得到了加强。

总而言之,古代施粥所蕴含的寓意是多方面的。

它既体现了对贫困人群的关怀,又具备了象征意义和人文关怀的价值观。

古代施粥为我们提供了许多有益的启示,让我们看到了对弱势群体的关注和呵护是社会进步和和谐发展的必要条件。

在现代社会中,我们依然可以从施粥中汲取力量,关注弱势群体的权益,推动社会进步和共同发展。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以围绕以下几个方面展开:1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分主要包括概述、文章结构和目的。

概述部分可以介绍古代施粥的背景和重要性,提出施粥有着深厚的文化内涵。

文章结构部分则是对整篇文章进行逻辑排序和组织,主要包括引言、正文和结论三个部分。

目的部分需要明确本文撰写的目的,即通过研究古代施粥的寓意,探讨其对现代社会的启示。

接下来是正文部分,主要包括施粥的历史背景和施粥的象征意义。

粥文化简介

粥,又名稀饭,是一种古老的食物。

据考古发现,中国人吃粥已经有近4000年的历史。

《黄帝内经》中记载“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”。

粥与五谷、水果、蔬菜等一起构成了中国古代传统饮食的基本内容。

中国古代最早的粥是用黍米和粟米熬成的“黍米粥”。

后来发展到用稻米和小米熬成的“粳米粥”。

在汉朝,人们又在粳米中加入各种干果、肉类煮成“杂米粥”,也是很有特色的食品。

到了唐代,人们开始用“粥”作为主食的代称。

当时出现了各种品种的粥食:“寒具”(冬天食用)、“热具”(夏天食用)、“冷具”(夏天食用)等。

唐人喜欢用羊肉、牛肉、鸡肉等煮粥吃,把煮好的肉捞出来,用它们的汁来煮粥;也喜欢用海鲜类煮成“海鲜粥”;还喜欢将各种食物共煮成“五菜粥”。

—— 1 —1 —。

1.人们开始用早餐,是新石器革命开启以后的事情。

2.先秦时期最重视早餐,他们以主食的种类和副食的多和少来区别尊卑的地位,地位等级不同,所吃的食物就不同。

3.唐人喜欢吃粥,最常见的早餐是面片汤,另一种就是粥了,粥的历史超过了四千年。

4.东汉时期开始流行胡饼,汉代班超通西域时传来的,面发酵,加少许盐,做成中间薄、四周厚的饼。

进入中原之后,民间对胡饼进行了改良,可以加牛奶,酥油,鸡蛋,芝麻、洋葱、等,可以做成甜或咸。

5.宋人吃早茶,宋朝时期,几乎每个人都有吃“煎茶汤”的习惯。

形成粥的文字摘要:1.粥的起源与历史2.粥的分类与制作方法3.粥的营养价值和健康作用4.粥在不同地区的特色与习俗5.粥文化的传承与创新正文:粥是我国传统的食品之一,具有悠久的历史。

自古以来,粥就是人们餐桌上的常客,不仅美味可口,而且营养丰富,有利于身体健康。

一、粥的起源与历史据考古学家的研究,粥的起源可以追溯到新石器时代。

在那个时期,人们开始学会种植粮食,并将粮食磨成粉,用水调和煮熟,制成粥。

在古代文献中,如《诗经》、《尚书》等,也有关于粥的记载。

到了春秋战国时期,粥已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

二、粥的分类与制作方法粥的种类繁多,根据原料的不同,可以分为大米粥、小米粥、玉米粥、豆粥等。

制作方法也相当简单,只需将原料洗净后加水煮沸,再用文火炖煮至熟烂即可。

当然,不同种类的粥在制作过程中也有一些细节需要注意,比如米的浸泡时间、原料的比例等。

三、粥的营养价值和健康作用粥以水为主要烹饪介质,使原料中的营养成分更容易被人体吸收。

粥中含有丰富的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质,能够提供人体所需的各种营养物质。

此外,粥还有养胃、润燥、益气等保健作用,特别适合老人、儿童和病人食用。

四、粥在不同地区的特色与习俗我国地域辽阔,粥文化也因地域差异而各具特色。

如北方的稠粥、南方的稀粥、西北的杂粮粥等,都反映了当地的风味和饮食习惯。

在一些特定场合,如腊八节、端午节等,人们还会用特殊的原料和制作方法来制作具有象征意义的粥。

五、粥文化的传承与创新随着时代的发展,粥这一传统食品也在不断传承与创新。

现代人注重健康饮食,粥作为养生佳品,更加受到人们的青睐。

同时,各种新口味、新形式的粥品不断涌现,如水果粥、蔬菜粥、养生粥等,给人们带来更多美味的享受。

总之,粥作为我国传统饮食文化的重要组成部分,承载着悠久的历史和丰富的地域特色。

药粥疗法食粥在我国已有数千年的历史了,古时称粥为“糜”,《说文解字》载:“糜,糁也。

从米,麻声。

”,“黄帝初教作糜”,意即5000年前的祖先已经开始食粥,它伴随着中华文化的传衍至今,不仅是寻常百姓餐桌美食,也是诗人雅士的笔下素材,宋代诗人陆游做《食粥》诗:“世人个个学长年,不信长年在目前。

我得宛丘平易法,只将食粥致神仙。

”注重食粥养生的陆游活到85岁。

大文豪苏东坡也有诗颂粥曰:“缕姜屑桂流蔗糖,滑甘无比胜黄梁”。

文人将粥比作琼浆玉液的神仙美食,看来粥中皆是谷物之精华。

到了今天,城市中粥铺盛行,粥的种类也是空前的丰富,成为养生、休闲的时尚,可见,古老的美食正在现代社会中大放华彩。

正因为粥具有非常好的补养作用,因此治病、防病的药粥,也就成为一种安全、简易的方法,为大众所接受,所谓药粥,就是以谷类为主,配合水果、蔬菜、鱼肉蛋奶、药物等制成的稀饭。

药粥疗法是在中医学理论指导下,将药粥应用于强身延年、防治疾病的一种饮食疗法。

一发展:粥与药结合用于治病,最早记载于湖南长沙马王堆汉墓出土的《五十二病方》,书中载青梁米粥治蛇伤。

奠基于秦汉时期,秦汉时期成书的《黄帝内经》记载了半夏秫米汤治疗目不暝(失眠),书中还提到“毒药攻邪,五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充。

”书中列举食物及调养理念为药粥疗法奠定了基础。

东汉张仲景所著《伤寒杂病论》记载了以粥养病的方法,比如白虎汤、桃花汤、竹叶石膏汤,皆是药物与粳米同煮,桂枝汤服用后也需要啜热稀粥助药力发汗并充养胃津鼓邪外出。

十枣汤得下利后需糜粥自养。

发展于晋唐时期,唐代昝殷著《食医心鉴》,总结了唐代以前临床各科粥疗方46首。

孙思邈所著《备急千金要方》提出“食疗不愈,然后命药”,再次发展了《内经》的食疗观点,记载了治疗脚气病的谷皮糠粥,温补阳气的羊骨粥、牛乳粥、芦根粥、天花粉粥等。

孟诜的《食疗本草》葛洪的《肘后备急方》、隋代巢元方著《诸病源候论》也都有药粥方记载,例如常山粥、鸭粥等。

一碗粥盛得下中国半部历史作者:柴玉来源:《中医健康养生》2016年第12期“黄帝始烹谷为粥。

”(《周书》)不去考量粥是否为黄帝所创,但至少那时人们已经拿起农具耕种谷物,用明火烤肉、器皿煮粥,人类文明又进了一步。

据史料记载,除了腊八节,古代还有一个“人口粥”,在每年的腊月二十五。

家家煮粥祭食神,祈愿人丁兴旺。

然而,粥并未满足人们探索各种美味的欲望。

《礼记》中记载:“饘粥之食,自天子达。

”鲁穆公的母亲去世,讨教曾子如何办丧,曾子说,通过喝粥表达孝子食不甘味,天子庶民,均一样。

那时的粥只作为“食不甘味”的选择。

直到宋朝,粥终于登上大雅之堂。

《太平御览》中“饮食部”有“糜粥”一节,首次把粥“册封”成国食。

我们看看宋朝文人对粥的喜爱:大文豪陆游把喝粥当成天下第一乐事:“粥在腹中,暖而宜睡……天下第一乐也。

”诗人张未“每日起,食粥一大碗,空腹胃虚,火气便作,所补不细,又极柔腻,与肠胃相得,最为饮食之良”。

苏东坡更是喝粥喝到惬意:“粥即快美,粥后一觉,尤不可说,尤不可说。

”为何宋朝偏爱粥?大概与宋朝的道教发展有关。

清淡、内敛、寡欲的老庄哲学,不正像是山珍海味、各色佳肴都比不得的一碗清粥吗?明代医家李时珍的《本草纲目》和清代养生家曹延栋的《养生随笔》中粥的记载,对现代人用粥治疗、养生都有很好的指导和借鉴。

清代学者黄去鹄在《粥谱》中写道:“食粥一省费,二味全,三津润,四利膈,五易消化。

终生不敢厌。

”他们对粥的享飨之情,喜粥之人都理解。

太平盛世,粥是品赏、养生的享受,而在战乱、灾荒时期,黎民百姓对粥的感受更殷切,不管天下再乱成“一锅粥”,只要手里捧着粥,心里就踏实。

历史上有一个关于粥的典故,叫“啜粥声闻”。

讲的是周宣王时,有一年闹饥荒,大臣兮甲吉甫一家在院子里用大鼎镬熬粥喝,全家老小、主仆几百人一起啜粥。

几百人喝粥的声音,几里外都能听到。

在饥荒岁月,传闻数里的啜粥声,像是欢快、甜美的乐曲。

灾荒期,天子下令煮粥赈济灾民,用一碗粥安定民心,力保江山,这是最实在、有效的办法了。

深夜的酒不如清晨的粥作者:安东来源:《东方航线》2018年第01期粥在中国,犹如长江黄河,源远流长。

一碗粥,可能是日常一顿早餐,也可能是异国游子的依依乡愁;可以让穷人裹腹、豪门斗富,也可以是文人的清雅珍味、养生良品。

我们在捧着一碗热乎乎、香喷喷的粥时,可能很少会想到:一碗粥里有多少历史?喝粥纯粹是为口腹之欲,还是文化的折射?来吧,让我们喝一口粥,来一场浸润着文化气息的粥之旅!粥的历史就是中国人的历史粥,又称为“糜”。

与许多人们生活中习以为常的事物一样,粥的具体发明时间和发明者已经无可考证。

汉代许慎《说文解字》记有:“黄帝初教做糜”。

由此可推断,食粥在我国已有四千多年的历史。

有关粥的文字记载散见于各个朝代的医药膳食、文学历史等典籍中。

粥,是中国社会一种极为普遍的现象,曾是权势的代表,也曾是穷苦人家的家常便饭,“日典春衣非为酒,家贫食粥已多时。

”古代的物质生活条件远远不如现在,在自然灾害和兵荒马乱的年头,纵然人們想要吃上一碗粥,也是一种奢望。

然而,这并没有妨碍粥作为药膳食疗佳品的发展历程。

据统计,文字记载中的药粥方已逾千种。

粥的美味和营养,历来为文人们传颂不已。

苏东坡在大啖了豆浆中掺人无锡贡米熬煮的粥后,挥毫写下了“身心颠倒不自知,更知人间有真味”的诗句,将粥的真味留芳青史。

曹雪芹更是一位食粥大家,其大作《红楼梦》中写到粥的问目有六七个之多,他的祖父曹寅对粥也颇有深究,编著了《粥品》一书。

粥里有悠久而深厚的文化气息,我们已无法分清他们的关系。

究竟是我们厚重的文化气息孕育了粥,还是粥在滋养国人身体的同时也滋养了中华的文化?不论在什么时代,不论于哪种人群,裊袅粥香中所透露的宁馨和温情,粥中淡而绵长的滋味,都是最能抚慰人心的。

几千年来,中国的历史蜿蜒曲折,世世代代的人们在历史洪流中跌宕起伏地前行,从原始时期的衣难覆体,茹毛饮血;到后来的清粥小菜,聊以糊口;再到如今千姿百态的粥文化,那些人间世事,悲欢离合,俱融入了这一直在寻常百姓家沸腾辗转的滚粥中,或百感交集,或淡泊透彻,蕴出阵阵清淡逸香,滋味横陈。

中国的粥文化中国是世界文明古国,也是世界美食大国。

在中国四千年有文字记载的历史中,粥的踪影伴随始终。

关于粥的文字,最早见于周书:黄帝始烹谷为粥。

中国的粥在四千年前主要为食用,2500年前始作药用,《史记》扁鹊仓公列传载有西汉名医淳于意(仓公)用“火齐粥”治齐王病;汉代医圣张仲景《伤寒论》述:桂枝汤,服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力,便是有力例证。

如果说文人喜欢夸张,对于粥的描述免不了多一些泛美之词,那么你再读一读这首《南粤粥疗歌》,就知道平民对粥的朴实诠释了——要想皮肤好,粥里加红枣。

若要不失眠,煮粥添白莲。

心虚气不足,粥加桂圃肉。

消暑解热毒,常食绿豆粥。

乌发又补肾,粥加核桃仁。

梦多又健忘,粥里加蛋黄。

随着信息的流通,市场的开放,中国的粥文化已被全世界广泛接纳和认可。

韩国汉城的松竹粥铺无人不晓、无人不知,店面虽旧,却总是门庭若市,蘑菇牡蛎粥一碗6000韩元,菜粥一碗5000韩元、鲍鱼粥一碗竟售价1.2万韩元,光是蛋粥所需的鸡蛋一天就要用300多个!近年来,粥在日本也广受欢迎。

过去日本人只有在生病时才喝粥,如今粥已成了他们最理想的健康食品,许多女性把粥当成理想的夜宵和早餐主食,超市还出现了十分畅销的真空包装粥。

今天,即使是麦当劳这样的快餐巨头,也不得不放下架子,在美式的铺子里卖起了中国的粥。

尽管如此,粥仍是中国人的最爱,粥只有立足中国才能拥有更深厚的土壤和更广阔的空间。

吃多了大鱼大肉,那朴实的稀粥,常常会勾起人们的情思。

粥适合于各种年龄、体质的人。

一碗热粥,两碟小菜,平常到了极点,却令很多人有着解不开的情结。

明代诗人张方贤在他的《煮粥诗》中说到:“莫言淡薄少滋味,淡薄之中滋味长。

”这真是粥的写照。

想一想,在生病时、疲惫时,粥是抚慰人心的一种爱物。

它那淡而悠长的味道,常是游子在异乡温馨的牵挂。

中国人爱喝粥,可能就是喜欢喝粥时的那一份宁静、那一份温情吧。

记得孩提时奶奶经常煮白粥,那可是香飘几条巷的白粥。

冬至暖心喝粥暖胃冬至是二十四节气中的第22个节气,标志着寒冷的冬季即将全面来临。

在这个寒冷的季节,人们常常会选择一些暖身的食物来保暖。

而喝粥便是古老而又温暖的选择之一。

一、粥的历史渊源粥,是中国历史悠久的传统食物。

早在几千年前的古代,人们就已经开始熬制粥食。

古人认为,冬天是寒冷干燥的季节,人体需要通过食物来补充热量和水分。

而熬制粥食的过程中,可以加入各种养生食材,如枸杞、红枣、莲子等,以增加粥的营养价值。

二、粥的养生功效1. 温暖胃肠:冬天气温低,人的胃肠功能较弱,容易出现胃寒、腹泻等问题。

而热腾腾的粥能够起到温暖胃肠、增强消化功能的作用。

2. 补充水分:冬季室内外气温的差异较大,人体易出现脱水问题。

而喝粥可以有效地为人体补充水分,保持身体的水分平衡。

3. 养肺护喉:冬季空气干燥,容易引起咳嗽、喉咙痛等问题。

粥中的水分能够润泽喉咙,起到养肺护喉的作用。

4. 强身健体:粥中可以添加各类营养食材,如瘦肉、蔬菜、豆类等,可以提供身体所需的蛋白质、维生素和矿物质等营养物质,增强身体的免疫力。

三、不同口味的冬至粥1. 白粥:白粥是最常见的粥类,在熬制过程中不添加任何调料,口感清淡、易于消化。

白粥可与其他配料一同煮熟,如鸡肉、鱼肉、鲜蔬菜等,增加营养且更加美味。

2. 核桃薏米粥:此类粥品具有润肺养肤、滋阴补阳的功效。

核桃富含不饱和脂肪酸,可以补充人体所需的脂肪和维生素E,而薏米则具有利水消肿的特点。

3. 红枣山药糯米粥:这款粥品有补血养颜、益肺健脾的作用。

红枣富含维生素C和矿物质,可以提高免疫力,而山药则有滋阴养胃的功效。

4. 莲子薏米粥:莲子具有清心安神、补肾养颜的功效,薏米则有祛湿利水的特点。

二者的结合可以起到调整体内湿气的作用。

四、熬制粥的小技巧1. 选择优质米:熬制粥时,要选择质量好、口感好的米,如香米、糯米等。

这样熬制出的粥会更加细腻可口。

2. 水米比例适宜:一般来说,熬制稀粥时一般选择1∶8的比例,而熬制稠粥时一般选择1∶6的比例。

粥可温立黄昏完整句子粥可温立黄昏,抚慰疲惫的心灵,温暖身体的归宿。

无论是寒冷的冬夜,还是阴雨连绵的秋天,一碗热腾腾的粥总能带给人们满满的温暖和安慰。

它是中国传统的食物之一,具有悠久的历史和文化底蕴。

粥的制作简单,食材丰富,品种多样,滋味鲜美,营养丰富,是一道受人喜爱的美食。

粥的历史可以追溯到几千年前,是中国古代最早的食物之一。

早在新石器时代,人们就开始煮粥食用,最初是用一些谷物和水煮熟,以满足温饱的需求。

随着社会的进步和文化的发展,粥的制作方法逐渐丰富起来,人们开始尝试添加各种食材,使粥的口味更加丰富多样。

如今,我们可以在各地的餐馆、饭店和家庭中品尝到各种口味的粥,如肉粥、海鲜粥、蔬菜粥等。

粥的制作简单易行,无需太多的烹饪技巧和复杂的调料。

只需将食材放入锅中,加入适量的水,煮沸后转小火慢炖,搅拌均匀即可。

食材的选择也非常灵活,可以根据个人喜好和需求进行搭配。

一般来说,米、小米、大米等谷物是制作粥的主要原料,它们富含淀粉和纤维素,有助于增加饱腹感和消化道蠕动,对身体健康非常有益。

同时,人们还可以根据口味喜好添加一些蔬菜、肉类、海鲜等食材,增加粥的口感和营养价值。

粥的品种多样,每一种粥都有其独特的味道和功效。

例如,皮蛋瘦肉粥是一道常见的粥品,将煮熟的大米加入瘦肉和皮蛋,炖煮而成。

皮蛋的咸味和瘦肉的鲜美融合在一起,让粥的口感更加丰富。

这道粥对于体弱多病的人群尤为适宜,皮蛋中富含蛋白质和钙质,有助于增加人体的免疫力和骨骼健康。

另外,绿豆粥是一道夏季最受欢迎的粥品之一。

绿豆具有清热解毒的作用,可以降低体温,消除口渴,解暑降火。

绿豆粥口感清凉爽口,非常适合夏天食用。

而且,绿豆粥还富含多种维生素和矿物质,有助于促进新陈代谢,改善皮肤状况。

粥作为一种传统的食物,除了有着丰富的口味和营养价值,还有着丰富的文化内涵。

在中国,人们常常用粥来表达对亲情、友情和爱情的情感。

例如,农历的七夕节,人们会煮一碗七姐粥,以纪念织女和牛郎的爱情故事。

粥的历史就是中国人的历史粥的历史就是中国人的历史粥,两个“弓”夹着一个“米”,是一种用水把稻米、小米或玉米等粮食煮成的稠糊的食物。

“米”指米粒,“弓”意为“张开”、“扯大”。

“米”与“二弓”联合起来表示“把米粒从左右两边同时扯大”。

民以食为天,粥的历史就是中国人的历史。

甚至可以这样说,是粥开启了中华文明史。

“世人个个学长年,不悟长年在目前,我得宛丘平易法,只将食粥致神仙。

”--陆放翁《食粥诗》古代“汤”、“糜”都是指粥《周书》说“黄帝蒸谷为饭,烹谷为粥。

”《说文解字》也引用遗文说“黄帝初教作糜”,糜就是粥。

黄帝是中华文明的人文始祖,把粥这件事作为黄帝的功绩,是当时学术界的共识。

正经八百地写下来,那意思就是认为粥是开启文明的大事。

早在医学刚刚发明的时期,粥曾经是一种重要的而且是主要的治疗手段。

《黄帝内经》(下称《内经》)里专门有一篇就叫做《汤液醪醴论篇》,里面说“为五谷汤液及醪醴奈何?”“必以稻米,炊之稻薪。

”可见这里的汤液及醪醴都是用谷做的,汤液差不多就是我们所说的粥。

这篇文字还对医疗史做了一个爬梳:“上古作汤液,故为弗服也。

中古之世,道德稍衰,邪气时至,服之万全。

”“当今之世,必齐毒药攻其中,鑱石针艾治其外也。

”这实际上是一个医疗手段的发展史,只是《内经》用自己的历史观对其进行了一个归纳:上古汤液并不用来治病,因为那个时期人性质朴,根本就不会生病;问题是,中古时期,人们治疗疾病万全的方法就是靠粥。

这恰可理解为,中国人在最早遇到疾病的时候,最先想到的治疗方法就是粥;当今之世,也就是《内经》时代,则发展出了必齐(剂)、毒药、鑱石、针、艾等治疗手段。

所谓必齐(剂),也和粥有着重要的渊源。

必剂毒药之后就发展出了“方剂”。

治病先用粥争腠理《史记扁鹊仓公列传》中引述了一段文献介绍扁鹊看蔡桓公,提出了治疗上的三个阶段,疾之居在腠理,是汤熨之所及也,在血脉,则是针石之所及也,在肠胃,则是酒醪之所及也,在骨髓,虽司命无奈之何。