急性放射病

- 格式:ppt

- 大小:3.21 MB

- 文档页数:96

什么是外照射急性放射病外照射急性放射病,是指人体一次或短时间(数日)内分次受到大剂量外照射引起的全身性疾病。

外照射引起的急性放射病根据其临床特点和基本病理改变,分为骨髓型、肠型和脑型三种类型,其病程一般分为初期、假愈期、极期和恢复期四个阶段。

接触机会与健康危害:在战时,未来可能发生的核战争中的核武器爆炸可致大量平民受到不同剂量的外照射而引起急性放射病。

在平时,外照射急性放射病多见于核试验、核事故,如核反应堆、核燃料回收装置、放射源及其他辐射装置发生事故,以及在处理放射性事故中,应急行动救护人员均易受到严重辐射而导致发病。

另外,在放射性治疗中,有时需要作全身或大面积的大剂量照射,由此可能会引起医源性急性放射病。

外照射急性放射病治疗原则:一、骨髓型急性放射病的治疗原则:1、轻度:一般不需特殊治疗,可采取对症处理,加强营养,注意休息对症状较重或早期淋巴细胞数较低者,必须住院严密观察和给予妥善治疗。

2、中度和重度:根据病情采取不同的保护性隔离措施,并针对各期不同临床表现,制定相应的治疗方案。

3、极重度:可参考重度的治疗原则。

但要特别注意尽早采取抗感染、抗出血等措施。

及早使用造血生长因子。

注意纠正水电解质紊乱,可保留Hickman导管插管,持续输液,积极缓解胃肠和神经系统症状,注意防治肠套迭。

在大剂量应用抗菌药物的同时,要注意霉菌和病毒感染的防治。

一般对受照9Gy以上的病人,有人类白细胞抗原(HLA)相合的合适供者时,可考虑同种骨髓移植,注意抗宿主病的防治。

二、肠型急性放射病的治疗原则:1、对轻度肠型放射病病人尽早无菌隔离,纠正水、电解质、酸硷失衡,改善微循环障碍,调节植物神经系统功能,积极抗感染、抗出血,有条件时及时进行骨髓移植。

2、对于重度肠型放射病病人应用对症治疗措施减轻病人痛苫,延长生命。

三、脑型急性放射病的治疗原则:减轻病人痛苦,延长病人存活时间。

可积极采用镇静剂制止惊撅,快速给予脱水剂保护大脑,抗休克,使用肾上腺皮质激素等综合对症治疗。

放射病1.详细询问病史很重要,发病原因主要为核辐射事故、医疗事故、治疗性照射。

2.急性放射病(radiation injuries)和慢性放射病均为全身性疾病,后者以造血组织损伤为主。

3.根据接触放射线剂量、基本病理改变和临床特点,分为骨髓型、肠型和脑型三种类型的放射病,且病程呈阶段性发展,可分为初期、假愈期、极期、恢复期四个阶段。

后两种类型的放射病分期不明显,病情进展快,多死于循环衰竭、休克。

4.尽早住院,休息,高热量、高蛋白、高维生素、易消化饮食不容忽视。

5.肠型放射病预后较差,对于病情较轻者应及时调整自主神经系统功能,禁食,尽早纠正脱水,维持电解质和酸碱平衡,进行严格的无菌隔离,积极抗感染、抗出血,有合适供者行骨髓移植。

病情较重者,主要给予对症治疗,减轻患者痛苦及延长生命。

6.骨髓型放射病分期明显,积极治疗预后较好。

7.脑型放射病目前无有效的治疗措施,主要采用对症治疗。

并且发病很快,病情凶险,多在1~2天内死亡。

8.感染是急性放射病的严重并发症,也是死亡的主要原因。

重度患者或腹部接受大剂量射线照射者可出现肠套叠、肠梗阻。

病历摘要患者男性,50岁,既往体健,主因“反复恶心、呕吐2小时”来诊,同时伴有全身乏力、头痛,追溯病史距患者居住地2000m处核电站发生爆炸。

查体生命体征平稳,内科系统及神经系统未见明显阳性体征。

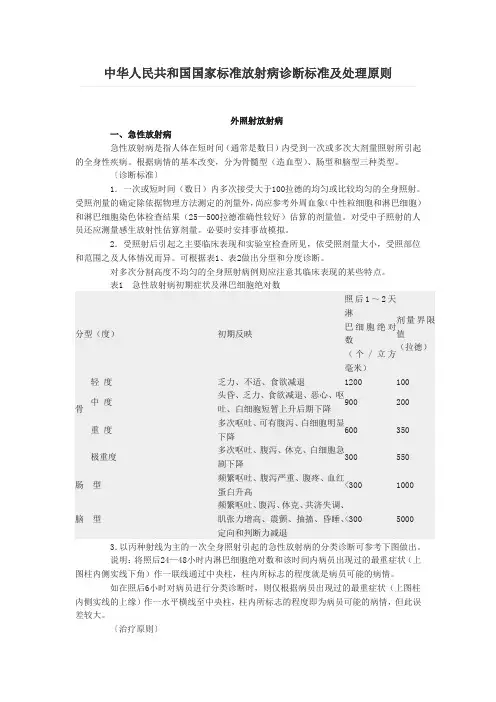

【问题1】在急诊应完善哪些基本化验检查?思路1:血常规:受照后外周血淋巴细胞绝对值降低较早,降低速度与照射剂量相关,1~2天降至<0.6×109/L提示重度以上骨髓型急性放射病。

受照后外周血白细胞继反应性升高后减少的程度和最低值反映病情的严重程度,照后7~10天白细胞值降至2×109/L,最小值低于1×109/L,提示重度以上骨髓型急性放射病。

受照后2~5天外周血血红蛋白升至110g 以上提示可能发生肠型急性放射病。

思路2:骨髓穿刺及化验:大剂量照射早期骨髓有核细胞减少,粒/红比值先增高后抑制。

外照耀急性放射病的危害及预防(一)外照耀急性放射病的危害及预防(一)1.概述外照耀急性放射病是指人体一次或短时间(数日)内分次受到大剂量射线(一般在1Gy以上)外照耀后引起的全身性疾病。

这里所说的大剂量射线包括X射线、丁射线及中子等贯穿辐射线。

2.接触机会与健康危害在战时,将来可能发生的核战斗中的核武器爆炸可致大量平民受到不同剂量的外照耀而引起急性放射病。

在平常,外照耀急性放射病多见于核试验、核事故,如核反应堆、核燃料回收装置、放射源及其他辐射装置发生事故,以及在处理放射性事故中,应急行动抢救人员均易受到严峻辐射而导致发病。

另外,在放射性治疗中,有时需要作全身或大面积的大剂量照耀,由此可能会引起医源性急性放射病。

一次或短时间(数日)内分次接受1~10Gy的匀称或比较匀称的全身照耀可导致骨髓型急性放射病;在同样的状况下,接受剂量10~50Gy时可导致肠型急性放射病;而接受剂量达50Gy 以上时,则可导致脑型急性放射病。

3.临床表现在不同剂量照耀下引起的外照耀急性放射病,依据其临床特点和基本病理转变,可以分为三种表现不同的类型,即骨髓型、肠型、脑型。

其病程一般有较明显的时相性,通常有初期、假愈期、极期三个阶段,但不同的类又不尽相同。

(1)骨髓型(又称造血型)急性放射病这类放射病最为多见,主要以骨髓造血组织损伤为基本病变,具有典型阶段性病程。

依据射剂量的多少与病情的严峻程度可分为四种状况,轻度的临床表现为乏力、不适、食欲减退等;中度主要表现为头昏、乏力、食欲减退、恶心、呕吐,白细胞短暂上升后下降;重度表现为照耀1h后多次呕吐,可有腹泻、腮腺肿大、白细胞明显下降;极重度表现为照耀后1h 内反复呕吐和腹泻、休克、腮腺肿大、白细胞数急剧下降。

病人因造血功能障碍,消失全血细胞削减,感染、出血是极期的主要临床表现,假如治疗不当,感染将成为死亡的主要缘由。

(2)肠型急性放射病本病以胃肠道损伤为基本病变,为具有初期、假愈期和极期三阶段病程的严峻急性放射病。

第39卷第2期(总第230期)辐射防护通讯2019年4月•综述•外照射急性放射病的特点与诊治研究现状胡云轩(中南大学湘雅公共卫生学院,长沙,410008)刘玉龙(苏州大学附属第二医院,江苏苏州,215004)摘要:外照射急性放射病是指人体一次或短时间(数日)内分次受到大剂量外照射引起的全身性疾病。

外照射引起的急性放射病根据其临床特点和基本病理改变分为骨髓型、肠型和脑型,临床病程一般分为初期、假愈期、极期和恢复期四个阶段。

本文介绍外照射急性放射病的诊断标准、临床特点及治疗原则的研究现状。

关键词:外照射急性放射病;临床特点;治疗原则中图分类号:R818.71文献标识码:A文章编号:1004-6356(2019)02-0034-09急性放射病是机体短时间内受到大剂量(大于或等于1-0Gy)电离辐射所引起的全身性疾病'1(%外照射急性放射病的致病原因有:(1)医疗照射:国际放射防护委员会(ICRP)近年调查表明,医疗照射目前是广大人群最常接触的放射来源,过量照射可导致急性放射病'2-(;(2)事故与应急照射:包括核事故或辐射事故,如核反应堆事故、核燃料处理或回收事故、加速器事故、放射治疗机事故和辐照装置事故;放射源丢失事故等,具有不确定、非意愿性;(3)核武器辐射:是所有原因中最严重的一类%外照射急性放射病所致损伤的轻重取决于吸收剂量大小,同时受多种因素影响:(1)一般诊断,组织吸收剂量与组织受损的轻重成正比,是衡量外照射急性放射病的关键因素%近年研究进展表明,基因突变与患者对辐射敏感程度有相关性,参与损伤的相关基因有X射线修复交叉互补基因C XRCC1)与人谷胱甘肽硫转移酶基因(HGSTs)等'4(%因此,在患者对辐射敏感程度不同,采取的防护措施不同的情况下,个体化的分析判断以及参照“区间剂量”更能得出患者的真实情况[5]%(2)放射生物效应主要表现为细胞杀伤效应与炎性因子介导效应,受细胞敏感性、组织动力学、组织器官构成方式的影响%分化程度越低的组织器官所受影响越严重'6(,例如6.0-8.0Gy可导致精子永久缺乏,然而部分肾脏组织的耐受剂量可高达30Gy%电离辐射的旁效应可激活并释放炎性趋化因子或活性氧等信号,损伤周围的正常细胞,使病情趋于严重[7]%(3)表现形式上,电离辐射的直接损伤表现为细胞的死亡,破坏DNA、质膜结构[8],不能再增殖新的组织,抵抗力降低,血管破裂出血,组织崩溃,出、凝血时间延长等;电离辐射的间接损伤可以引发肿瘤、白血病,寿命缩短,反复感染,发生贫血和溃疡等%时间分布上,电离辐射的远后效应可在受照后几个月或几年后才出现%全身性疾病只有在机体内几个器官组织受损或全身受照时才发生%彭瑞云等⑼实验结果表明,2.5~7Gy)射线照射小鼠骨髓后,不同形式的直接、间接损伤在不同时间段均可发生,且随着剂量增加损伤加重,不同个体有敏感性差异%总的来说,外照射急性放射病有着阶段性、临床症状复杂性、病变广泛、剂量及受照部位相关性等特点%本文介绍外照射急性放射病的诊断标准以及临床特点、治疗原则的研究现状%1外照射急性放射病诊断急性放射病病情较为复杂,影响因素较多,既收稿日期:2019-03-10作者简介:胡云轩(1998-),女,2016年考入中南大学湘雅公共卫生学院预防医学专业,本科在读%通讯作者:刘玉龙,yulongliu2002@外照射急性放射病的特点与诊治研究现状胡云轩等要确定病人是否患有急性放射病,又要早期判断病情程度和就诊时处于疾病哪一时期(分类、分 型诊断),因此必须根据受照剂量与受照史、早期临床症状、病程经过、实验室检查结果等结合健康档案进行综合判断'10(,这对指导及时采取有利的救治措施非常重要。

外照射急性放射病诊断标准及处理原则外照射急性放射病诊断标准及处理原则标准号: GB8280-2000替代情况:替代$False$发布单位:国家质量技术监督局起草单位:军事医学科学院307医院、卫生部工业卫生实验所、军事医学科学院二所发布日期:实施日期:点击数: 320更新日期: 2007年10月04日前言本标准主要为适应核能和辐射应用事业发展的需要,针对外照射事故中所引起的急性放射病的分型、分度诊断和处理问题,结合我国的实际情况,借鉴国内外有关经验修订编制而成。

我国于1980年、1987年曾先后制定过外照射急性放射病诊断标准及处理原则,但自1987年公布实施以来,在本病的诊断和治疗方面国内外又有了新的进展和新的认识,如重度以下骨髓型经积极有效治疗后,可不出现极期宏观临床表现,提出了进入极期和恢复期的新的判断指标。

并积累了大量治疗的经验如造血生长因子的应用。

此外,对肠型和脑型诊断标准另行规定。

因此迫切需要进行修订,以适应当前工作的需要。

本标准主要包括外照射事故引起的急性放射病的诊断标准和处理原则。

可与GB8282-2000《放射性皮肤疾病诊断标准及处理原则》、GB16392-1996《放烧复合伤诊断标准及处理原则》、GB16391-1996《放冲复合诊断标准及处理原则》等有关标准配套使用。

本标准的附录A是提示的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准的起草单位:军事医学科学院307医院、卫生部工业卫生实验所、军事医学科学院二所。

本标准主要起草人:叶根耀、常世琴、毛秉智、王桂林、谭绍智、罗庆良。

1范围本标准规定了外照射急性放射病的诊断标准及处理原则。

本标准适用于事矿照射、应急照射后受到大剂量外照射的放射工作人员。

在医疗照射以及核战争等情况下受照后引起急性放射病者,也可参照此标准进行诊断和处理。

2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

放射损伤的临床疾病摘要:长期、大量、不当的应用放射性物质会对人体造成放射性损伤。

放射性疾病可分为外照射性放射病和内照射性放射病。

外照射性放射病又可分为外照射急性放射病、外照射亚急性放射病、外照射慢性放射病。

放射损伤可引起呼吸、消化、泌尿、中枢、血液系统及皮肤、口腔、心脏、眼睛、甲状腺和子代遗传等发生不同程度的病变。

关键词:放射诊断临床疾病19世纪末,随着X射线和天然放射性物质的相继发现,电离辐射源和放射性物质在人类生产和生活实践中不断地得到广泛的应用,促进了人类社会的发展。

而长期、大量乃至不当的应用电离辐射源和放射性物质会对人体造成放射性损伤,严重地威胁着人们的健康。

一、放射性疾病的分类1.外照射急性放射病外照射急性放射病是体内一次或短时间(数日)内分次受到大剂量体外电离辐射而引起的全身性疾病。

该辐射可由X射线、γ射线或中子等引起。

其原因有核泄漏事故,医疗工作中X、γ射线应用于肿瘤,器官移植的起剂量照射。

临床以骨髓造血功能障碍损为主,表现为继发感染、出血和全血细胞下降三大特征;有些人表现为呕吐、腹泻、脱发、拒食、衰竭以至死亡。

2.外照射亚急性放射病7 人体在较长时间内(数周至数月)连续或间断遭受到较大剂量外照射,其累积剂量大于1.0Gy,照射量率小于急性放射病而明显大于慢性放射病,并以造血功能再生障碍为主的全身性疾病称外照射亚急性放射病。

其临床特点为起病缓慢、造血功能障碍、外周血淋巴细胞染色体畸变率明显增高、明显的微循环变化、免疫功能及生殖功能低下,凝血机制障碍。

3.外照射慢性放射病外照射慢性放射病是指放射工作人员在较长时间内连续或间断受到超剂量当量限值的外照射,累积剂量超过1.5Sv以上引起的以造血组织损伤为主并伴有其他系统改变的全身性疾病。

慢性放射源外照射主要来源于选矿、冶炼、探伤、放射源制备、土壤成份测量、贮藏、医学治疗以及核物理试验和研究等行业。

神经、造血、内分泌、免疫等系统功能障碍、晶状体病变等是其临床主要特征。