色彩学第1章光与色觉

- 格式:ppt

- 大小:1.26 MB

- 文档页数:20

⾊彩基础知识概括⾊彩设计基础第⼀章绪论⼀、⾊彩的意义形成⼈们审美观的主要途径⾊彩既是⼀种感受,⼜是⼀种信息⾊彩美已经成为⼈们物质和精神上的⼀种享受⼆、颜⾊感觉的形成⼈的⾊彩感觉信息传输途径是光源、彩⾊物体、眼睛和⼤脑,也就是⼈们⾊彩感觉形成的四⼤要素。

这四个要素不仅使⼈产⽣⾊彩感觉,⽽且也是⼈能正确判断⾊彩的条件。

在这四个要素中,如果有⼀个不确实或者在观察中有变化,就不能正确地判断颜⾊及颜⾊产⽣的效果。

光源的辐射能和物体的反射是属于物理学范畴的,⽽⼤脑和眼睛却是⽣理学研究的内容,但是⾊彩永远是以物理学为基础的,⽽⾊彩感觉总包含着⾊彩的⼼理和⽣理作⽤的反映,使⼈产⽣⼀系列的对⽐与联想。

美国光学学会(Optical Society of America)的⾊度学委员会曾经把颜⾊定义为:颜⾊是除了空间的和时间的不均匀性以外的光的⼀种特性,即光的辐射能刺激视⽹膜⽽引起观察者通过视觉⽽获得的景象。

在我国国家标准GB5698-85中,颜⾊的定义为:⾊是光作⽤于⼈眼引起除形象以外的视觉特性。

根据这⼀定义,⾊是⼀种物理刺激作⽤于⼈眼的视觉特性,⽽⼈的视觉特性是受⼤脑⽀配的,也是⼀种⼼理反映。

所以,⾊彩感觉不仅与物体本来的颜⾊特性有关,⽽且还受时间、空间、外表状态以及该物体的周围环境的影响,同时还受各⼈的经历、记忆⼒、看法和视觉灵敏度等各种因素的影响。

第⼆章⾊彩的形成原理第⼀节⾊彩现象的⼼理性质不同波长的光作⽤与⼈的视觉器官以后,⼤脑必然导致对不同的⾊彩产⽣某种情感活动,不同的⾊彩会影响⼈们的情绪、性情和⾏动,这是⾊彩的⼼理性质。

⼏种常⽤⾊彩的情感功能红⾊:兴奋、激动、欢乐、危险、紧张、恐怖等橙⾊:渴望、健康、跃动、成熟、向上、等黄⾊:光明、轻快、丰硕、温暖、轻薄、颓废等绿⾊:⽣命、青春、成长、安静、满⾜等蓝⾊:深远、纯洁、冷静、沉静、悲痛、压抑等紫⾊:庄严、幽静、伤痛、神秘等⿊⾊:深沉、庄严、阴森、沉默、凄凉等⽩⾊:纯洁、朴素、轻盈、单薄、哀伤等灰⾊:平淡、沉闷、寂寞、含蓄、⾼雅、安适等1.红⾊红⾊是热烈、冲动、强有⼒的⾊彩,它能使肌⾁的机能和⾎液循环加快。

色彩学原理第一节色彩的形成一、光与色彩光是自然界的一种物理现象。

对于地球来说,最大的光源就是太阳。

太阳给地球带来生命,同时也赋予世界万紫千红的色彩。

我们习惯上认为太阳光是白色的,但实际上,它包含了彩虹的全部色彩——红….橙….黄….绿….青….蓝….紫,这就是光谱的颜色,是人类肉眼可感知的可见光颜色。

在牛顿的光学色彩理论里,光与色彩是密不可分的,有光才会有色彩,人们之所以能够感知色彩,是因为有光照(发射光和反射光)的结果。

我们把人眼所能见到的颜色,由它们的光学性质分为两大类别,一是“发射光”,二是“反射光”。

“发射光”就是光源发出的光,如阳光、灯光、计算机显示器、数码相机显示屏等,它是数字色彩得以存在的前提条件。

严格意义上的数字色彩的颜色,都是发射光形成的颜色。

“反射光”是从物体表面反射出去的光,我们能用肉眼看到的一切非发光体的颜色,都属于反射光,如山川、天空、建筑、园林、花草、服装、家具………等等。

从物体表面反射出去的“反射光”,其颜色可以由物体表面材质的不同而发生改变。

因为光源照射在物体上的光,有一部分被物体吸收,有一部分被物体反射,只有那些被反射出来的光才能被人眼所接受,这就是人眼能感知不发光物体颜色的缘故。

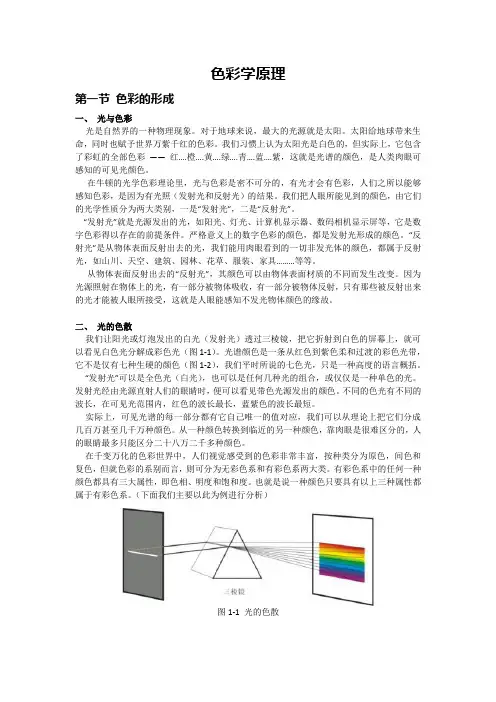

二、光的色散我们让阳光或灯泡发出的白光(发射光)透过三棱镜,把它折射到白色的屏幕上,就可以看见白色光分解成彩色光(图1-1)。

光谱颜色是一条从红色到紫色柔和过渡的彩色光带,它不是仅有七种生硬的颜色(图1-2),我们平时所说的七色光,只是一种高度的语言概括。

“发射光”可以是全色光(白光),也可以是任何几种光的组合,或仅仅是一种单色的光。

发射光经由光源直射人们的眼睛时,便可以看见带色光源发出的颜色。

不同的色光有不同的波长,在可见光范围内,红色的波长最长,蓝紫色的波长最短。

实际上,可见光谱的每一部分都有它自己唯一的值对应,我们可以从理论上把它们分成几百万甚至几千万种颜色。

从一种颜色转换到临近的另一种颜色,靠肉眼是很难区分的,人的眼睛最多只能区分二十八万二千多种颜色。

小学科学第一单元《光与色彩》整单元(教案)学年科学五年级上册苏教版本篇文章将根据小学科学教材中五年级上册苏教版的第一单元《光与色彩》整个单元的内容进行介绍和教案设计。

教学目标是使学生能够理解光的基本性质和光在生活中的应用,并通过实践活动增强学生对光和色彩的认识能力。

教案设计涵盖了整个单元的课程教学过程,包括教学目标、教学重点、教学内容、教学方法和评价方式。

【教学目标】通过本单元的学习,学生将能够:1. 理解光的基本性质,包括光的传播路径、直线传播、光能被反射和折射等概念。

2. 掌握光的主要特点,如光的颜色、光的亮度和光的方向。

3. 了解光在日常生活中的应用,如太阳光的利用、光的反射和折射现象等。

4. 培养观察和实践能力,通过实验和活动增强学生对光和色彩的认知和理解。

【教学重点】光的基本性质与光在生活中的应用。

为了加强学生对光和色彩的理解,教学设计中将注重实践活动和实验,让学生亲身参与,并借助电子白板或投影仪等多媒体设备展示相关图片和视频。

【教学内容】本单元共分为四个小节,具体内容如下:第一小节:光的传播路径和其他性质1. 了解光是如何传播的,明白光直线传播的概念。

2. 学习光的反射和折射现象,通过实验观察不同材料对光的反射和折射的影响。

第二小节:光的颜色1. 学习光的颜色是由光的频率决定的。

2. 通过实验观察光的颜色与频率之间的关系。

第三小节:光的亮度1. 了解光的亮度与光的强度有关。

2. 通过实验比较不同光源的亮度。

第四小节:光的方向1. 学习光的传播是沿直线方向进行的,光线可以反射和折射。

2. 通过实验观察光在不同介质中的传播路径。

【教学方法】本教案将采用多种教学方法,包括讲解、实验、观察和讨论等,使学生能够全面地理解和掌握光与色彩这一单元的内容。

下面是一个典型课堂的教学过程。

1. 预习导入:通过提问“太阳是如何照亮地球的?”来引起学生的思考,激发学生对光与色彩的兴趣。

2. 学习活动:(1)通过讲解和展示图片或视频来介绍光的传播路径和光的反射、折射的概念。

色彩學講義第1章光與人眼視覺色彩產生的要素:光源、被照射物體、眼睛、大腦光(能量)->物體->眼睛->腦->視覺形成1.1 光1666年牛頓(Issac Newton 1643~1727)以三稜鏡分解太陽光,發現其由許多不同色光諸如紅、橙、黃、綠、藍、靛(indigo)、紫等等所組成。

圖1.1-1 牛頓(Sir Issac Newton 1643~1727)圖1.1-1 牛頓的色相環(1704, Book I, Part II, Plate III)Isaac Newton, Opticks: or, a treatise of the reflections, refractions, inflections and colours of light, 1704 (New York: Dover Publications, 1952, based on the 4th edition, London, 1730).光是一種電磁波(electro-magnetic radiation),具有波長(wavelength) 。

可視波長範圍380nm~780nm,此範圍內的光稱為可見光。

圖1.1-2 可見光譜380nm以下:紫外線(Ultraviolet)380nm~450nm:紫(Violet)450nm~490nm:藍(Blue)490nm~560nm:綠(Green)560nm~590nm:黃(Yellow)590nm~630nm:橙(orange)630nm~780nm:紅(red)780nm以上:紅外線(Infrared)--R. W. G. Hunt, Measuring Colour, 2d, Ellis Horwood, London, p. 22, (1992).Nm: nanometer,百萬分之一公釐(a millionth of a millimeter)或10-9公尺。

振幅:光波之高低起伏,影響彩量。

第一章色彩的物理理论第一节色彩原理1.光与色没有光源便没有色彩感觉,人们凭借光才能看见物体的形状、色彩,从而认识客观世界。

什么是光呢?从广义上讲,光在物理学上是一种客观存在的物质(而不是物体),它是一种电磁波。

电磁波包括宇宙射线、X射线、紫外线、可见光、红外线和无线电波等。

它们都各有不同的波长和振动频率。

在整个电磁波范围内,并不是所有的光都有色彩,更确切地说,并不是所有的光的色彩我们肉眼都可以分辨。

只有波长在380纳米至780纳米之间的电磁波才能引起人的色知觉。

这段波长的电磁波叫可见光谱,或叫做光。

其余波长的电磁波,都是肉眼所看不见的,通称不可见光。

如:长于780纳米的电磁波叫红外线,短于380纳米的电磁波叫紫外线。

实际上,阳光的七色是由红、绿、紫三色不同的光波按不同比例混合而成,我们把这红、绿、紫三色光称为三原色光(目前彩色电视所采用的是红、绿、蓝,实际上混合不出所有自然界之色,只是方便而已,但光学一直采用红、绿、蓝为三原色,这里我们可以通过“色图”来表示),国际照明学会规定分别用x、y、z 来表示它们之间的百分比。

由于是百分比,三者相加必须等于1,故色调在色图中只需用x、y两值即可。

将光谱色中各段波长所引起的色调感觉在x、y平面上做成图标时,即得色图(见图2)。

因白色感觉可用等量的红、绿、紫(蓝紫)三色混合而得,故图中愈接近中心的部分,表示愈接近于白色,也就是饱和度愈低;而在边缘曲线部分,则饱和度愈高。

因此,图中一定位置相当于物体色的一定色调和一定的饱和度。

1666年,英国物理学家牛顿做了一次非常著名的实验,他用三棱镜将太阳白光分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的七色色带。

据牛顿推论:太阳的白光是由七色光混合而成,白光通过三棱镜的分解叫做色散,虹就是许多小水滴为太阳白光的色散,各色波长如下:单位:纳米可见光谱表:光的物理性质由光波的振幅和波长两个因素决定。

波长的长度差别决定色相的差别,波长相同,而振幅不同,则决定色相明暗的差别。

第一章色彩基础知识第一节色彩与色彩构成1、色彩说到色彩大家应该都很熟悉,因为我们周围到处都有弥漫着色彩。

像蓝天、白云、绿草、红花都是有色彩的。

包括现在随着气温渐渐升高,慢慢的就过度到了炎热的夏天了,人们都开始换上色彩缤纷的夏装。

比如像我们的手机也可以换一换沉闷的颜色,现在不是都有换手机壳之类的,可以让我们手机的风格与这个即将来临的夏天显得更搭。

如果说装扮的话,还有色彩绚丽的指甲油,彩妆。

还有新娘的婚纱的颜色,2011年春天的婚纱设计呢,不仅仅只有白色,因为我们最常穿的就是白色,为了把新娘打扮成彩色的新娘,设计者就设计了很多颜色的婚纱,比如迎合春天氛围的淡绿色是非常流行,由浅色渐变深色给人一种神秘高雅的感觉,米色显得人比较恬静素雅,接近白色淡粉色婚纱符合女孩梦幻的婚礼幻想,所以说不同的颜色会给人带来不同的视觉感受。

还有像一些家居产品的色彩设计,深蓝的小窝有种海风的清凉感,橙香的家居又带来了春夏的酸甜感,淡淡的绿色犹有种宁静而安详。

我家有个邻居就是把每件屋子都刷成不一样的颜色,有黄色、粉色,我们不能说他们这样做不好,每个人都有自己的独特的审美,这种审美呢会随着你的阅历、知识的丰富而不断的改变。

还有波普风格,又称流行风格,这个词(pop)来自英语的“大众化”,最早起源于英国。

二战以后出生的新生一代对于风格单调、冷漠缺乏人情味的现代主义、国际主义设计十分反感,认为是陈旧的、过时的观念,他们希望有新的设计风格来体现新的消费观念、新的文化认同立场,于是在英国青年设计家中出现了波普设计运动。

波普运动产生的思想动机来源自美国的大众文化,包括好莱坞电影、摇滚乐、消费文化等。

波普风格主要体现在和年青人有关的生活用品等方面,如古怪家具、迷你裙、流行音乐会等,追求大众化、通俗化的趣味,设计中强调新奇与独特,采用强烈的色彩处理。

而且很多设计都具有游戏色彩,有一种玩世不恭的青少年心理特点,就像流行歌曲一样。

因为波普风格追求的是一种装饰感,缤纷的色彩,从而可以让空间有一种跳跃感,层次更加立体,所以是春天居室装扮用的比较多的手段。

色彩理论基础一、色彩理论1.1 色彩原理1.1.1 光与色当光线进入三棱镜后,光线会被分离为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,所以自然光是七色光的混合,这种现象称为光的分解或者光谱。

红色的波长最长,紫色的波长最短。

1.2 色彩三要素1.2.1 色相色相是色彩的相貌,以波长划分,波长相同则色相相同。

如果把光谱的6种色带首尾相连,可以得到色相环。

在6种基本色相中插入中间色,可以得到十二色相环。

再进一步插入中间色,可以得到二十四色相环。

1.2.2 饱和度饱和度是指色彩的纯净程度。

纯色是饱和度最高的一级。

光谱中红、橙、黄、绿、蓝、紫等色光是最纯的高饱和度的光;色料中红色的饱和度最高,橙、黄、紫等饱和度较高,蓝、绿饱和度最低。

饱和度取决于该色中含色成份与消色成份(黑、白、灰)的比例。

含色成份越大、饱和度越高;消色成份越大、饱和度越小。

也就是说向任何一种色彩中加入黑、白、灰都会降低它的饱和度。

1.2.3 亮度亮度是色彩赖于形成空间感与色彩体量感的主要依据,起着“骨架”的作用。

在无彩色中,亮度最高为白色,最低为黑色。

亮度是三要素中具有较强的独立性,它可以不带任何色相的特征而通过黑白灰的关系单独呈现出来。

色相与饱和度则必须依赖一定的明暗才能呈现。

一个彩色物体表面的光反射率越大,对视觉刺激的程度越大,看上去就越亮,这一颜色的明度就越高。

1.3 色彩的混合色彩分为两大类:一类是原色,即红、黄、蓝;另一类是混合色。

而使用间色再调配混合的颜色,称为复色。

所有的间色、复色都是由三原色调和而成。

1.3.1 原色理论三原色是指3种颜色中的任意一色都不能由另外两种原色混合产生,而其它颜色可以由这三原色按照一定的比例混合出来。

1.3.2 混色理论将两种或多种颜色混合产生的新色彩称为色彩的混合。

它们可以归纳成加色法混合、减色法混合、空间混合3种。

加色法混合该类型是指色光混合。

红、绿、蓝相加后可得白光。

减色法混合该类型为色料混合。

红、绿、蓝相加后可得黑灰状态。

精品苏教版科学五年级上册第1单元《光与色彩》知识点梳理第1课光源1、自己可以发光的物体叫做光源。

太阳、开启的电灯、点燃的蜡烛都是光源,它们能自己发光。

2、按照光源的特征,可以将光源分为自然光源和人造光源。

3、自然光源是大自然中不被人类掌控与操作、没有经过加工和改良的光源,比较常见的有太阳、雷电、董火虫、发光水母等。

人造光源是随着人类文明的进步、科技的发展而人工制造出来的光源。

按出现的先后顺序,人造光源有点燃的火把、油灯、蜡烛,开启的电灯(白炽灯、荧光灯、发光二极管)等。

4、判断某种光源是自然光源还是人造光源,关键是判断某种发光体是否经过人类的加工与改良。

5、可见的“发光体”分为两类:光源与反光物体。

6、生活中有许多物体会发光,判断物体是不是光源要看物体是自己发光还是因为有其他发光体存在而发光。

玻璃幕墙和月亮发光是太阳导致的,水面发光是月光导致的。

所以,它们都不是光源。

7、蜡烛发光过程︰点燃烛芯,蜡油受热熔化,熔化的蜡油随着烛芯燃烧,发光发热,蜡烛变短。

8、细钢丝发光现象︰通电时,细钢丝发热,逐渐变红发光。

9、光是一种能量。

从蜡烛和细钢丝发光过程中,我们可以知道光源发光是需要能量的。

第课光的传播1、光在空气中沿直线传播。

2、两千多年前,我国古代学者墨子发现了一个有趣的现象——光从门上的小孔射进来,会在对面的墙上形成外面景物的倒像。

这种现象被称为“小孔成像”,它的原理就是光沿直线传播。

第3课光的反射1、光线照射到物体表面后会折返,这种现象叫作光的反射。

2、几乎所有的物体都可以反射光。

3、不同物体表面反光效果是不一样的,物体表面越光滑反光效果越好,如镜子、平静的水面、玻璃表面、有抛光的金属面等。

4、反光效果最好的物体是镜子。

5、潜望镜是利用光的反射现象设计制作。

6、光从太阳或火焰发出,照射到物体上,被物体反射后进入人眼,人因此看到了物体。

第4课七色光1、太阳光是由多种色光混合而成的。

2、雨后彩虹的形成与阳光有关系。