高鸿业 西方经济学 宏观部分第六版 课程教学大纲

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:5

《宏观经济学》教学大纲应修基础课程政治经济学经济数学一、本课程的地位和作用宏观经济学是经济类、管理类本科专业的基础课程、核心课程,是学习其他经济课程的基础。

二、本课程的教学目标通过学习,让学生理解和掌握现代宏观经济学的最基本概念,了解这一学科的基本构架和分析逻辑;能够运用宏观经济学原理观察、分析和解释现实生活中比较简单和典型的宏观经济现象和问题;为今后进一步学习经济学及其相关课程提供必要的知识和能力准备。

三、课程内容和基本要求第十二章国民收入核算1.教学基本要求(1)掌握宏观经济学研究对象,国民收入各个总量的概念及其关系,国内生产总值的概念。

(2)掌握国民收入核算的基本方法,国民收入核算中的恒等式。

2、教学内容:(1)宏观经济学的特点(2)国内生产总值Δ(3)核算国民收入的两种方法(4)从国内生产总值到个人可支配收入Δ(5)国民收入的基本公式(6)名义GDP和实际GDP第十三章简单国民收入决定理论1.教学基本要求(1)掌握凯恩斯的消费理论和其他消费理论。

(2)掌握两部门、三部门、四部门经济中国民收入的决定。

(3)掌握投资乘数等乘数的概念。

2、教学内容(1)均衡产出Δ(2)凯恩斯的消费理论(3)关于消费函数的其他理论*Δ(4)两部门经济中国民收入的决定及变动Δ(5)乘数论(6)三部门经济的收入决定(7)三部门经济中的各种乘数(8)四部门经济中国民收入的决定第十四章产品市场和货币市场的一般均衡1.教学基本要求(1)掌握投资的概念及其影响因素。

(2)掌握IS曲线和LM曲线的概念及其移动。

(3)掌握货币需求动机和货币需求函数。

(4)了解利率的决定。

(5)掌握IS―LM模型的分析方法(6)掌握凯恩斯的主要理论内容。

2、教学内容(1)投资的决定Δ(2)IS曲线(3)利率的决定Δ(4)LM曲线*Δ(5)IS—LM曲线分析(6)凯恩斯的基本理论框架第十五章宏观经济政策分析1.教学基本要求(1)掌握运用IS―LM模型对财政政策、货币政策效果进行分析的基本方法。

西方经济学第六版宏观部分课程设计本课程为西方经济学第六版宏观部分的课程设计,旨在通过理论阐释、案例剖析和实践操作等形式,帮助学生深入了解宏观经济学的基本概念、理论结构、政策应用和趋势变化,提高学生分析问题、解决问题和创新思维的能力,培养学生的宏观经济观念和实践能力。

课程目标通过本课程的学习,希望学生能够:1.全面掌握宏观经济学的基本概念、理论结构和政策应用;2.熟悉国内外宏观经济形势的变化和趋势;3.掌握宏观经济分析的基本方法和工具;4.学会运用宏观经济学的理论和方法分析和解决经济实践中的问题;5.培养宏观经济观念和实践能力,提高解决实际问题的能力。

课程大纲本课程的大纲如下:第一章经济增长理论本章介绍经济增长的定义、测度和意义,分析经济增长的基本因素和特征,讨论经济增长的挑战和机遇,介绍 neoclassical growth model 和 endogenous growth model 的理论和政策应用。

第二章商业周期理论本章介绍商业周期的定义、测度和规律,分析商业周期的基本特征和影响因素,讨论什么是经济危机和如何应对经济危机,介绍不同商业周期理论的观点和政策应用。

第三章货币理论和政策本章介绍货币的定义、功能和演变,分析货币的流通和供求关系,讨论货币政策的基本概念、目标和工具,介绍不同货币理论的观点和政策应用。

第四章计量经济学方法本章介绍计量经济学的基本原理和方法,包括回归分析、时间序列分析、面板数据分析等,讨论计量经济学的应用和限制。

第五章政策的设计和影响评估本章介绍政策的理论和方法,讨论政策的设计和评估的基本原则和方法,包括成本效益分析、阶段评估、风险管理等,介绍政策的实施和监督的基本程序和要求。

课程要求1.准时参加课堂讲解和讨论,积极提问、发言和交流;2.认真阅读相关课程资料和参考文献,做好课前预习和课后复习;3.完成课程论文或小组项目,体现宏观经济学的理论和方法;4.遵守学术诚信和课堂纪律要求。

宏观经济学(高鸿业第六版)宏观经济学(高鸿业第六版)简答题1.总供给曲线的理论来源是什么?解答:总供给曲线描述国民收入与一般价格水平之间的依存关系。

根据生产函数和劳动力市场的均衡可推导出总供给曲线。

资本存量一定时,国民收入水平随就业量的增加而增加,就业量取决于劳动力市场的均衡。

所以总供给曲线的理论来源于生产函数和劳动力市场均衡的理论。

2.什么是凯恩斯定律,凯恩斯定律提出的社会经济背景是什么?解答:所谓凯恩斯定律是指,不论需求量为多少,经济制度都能以不变的价格提供相应的供给量,就是说社会总需求变动时,只会引起产量和收入的变动,直到供求相等,而不会引起价格变动。

这条定律提出的背景是,凯恩斯写作《就业、利息和货币通论》一书时,面对的是1929—1933年西方世界的经济大萧条,工人大批失业,资源大量闲置。

在这种情况下,社会总需求增加时,只会使闲置的资源得到利用从而使生产增加,而不会使资源价格上升,从而产品成本和价格大体上能保持不变。

这条凯恩斯定律被认为适用于短期分析。

在短期中,价格不易变动,社会需求变动时,企业首先是考虑调整产量而不是变动价格。

3.什么是自然失业率?哪些因素影响自然失业率的高低?自然失业率就是指在没有货币因素干扰的情况下,劳动力市场和商品市场自发供求力量发挥作用时应有的处于均衡状态的失业率,也就是充分就业情况下的失业率。

通常包括摩擦性失业和结构性失业。

生产力的发展、技术进步以及制度因素是决定自然失业率及引起自然失业率提高的重要因素。

具体包括:(1)劳动者结构的变化。

一般来说,青年与妇女的失业率高,而这些人在劳动总数中所占比重的上升会导致自然失业率上升。

(2)政府政策的影响。

如失业救济制度一些人宁可失业也不从事工资低、条件差的职业,这就增加了自然失业中的“寻业的失业”;最低工资法使企业尽量少雇佣人,尤其是技术水平差的人,同时也加强了用机器取代工人的趋势。

(3)技术进步因素。

随着新技术、新设备的使用,劳动生产率不断提高,资本的技术构成不断提高,必然要减少对劳动力的需求,出现较多失业。

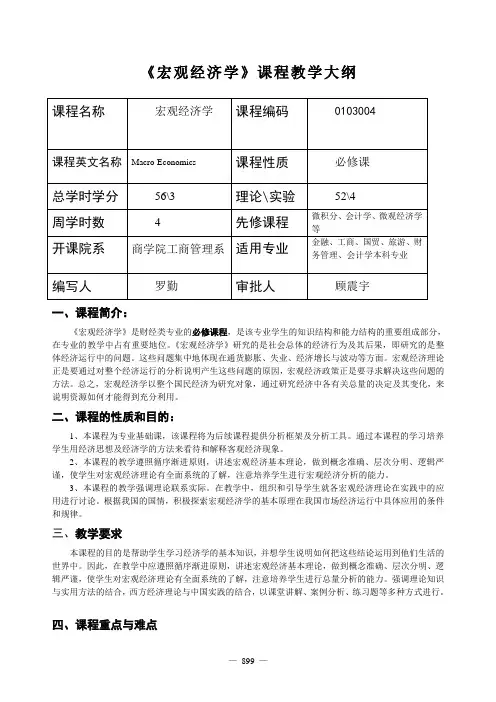

《宏观经济学》课程教学大纲一、课程简介:《宏观经济学》是财经类专业的必修课程,是该专业学生的知识结构和能力结构的重要组成部分,在专业的教学中占有重要地位。

《宏观经济学》研究的是社会总体的经济行为及其后果,即研究的是整体经济运行中的问题。

这些问题集中地体现在通货膨胀、失业、经济增长与波动等方面。

宏观经济理论正是要通过对整个经济运行的分析说明产生这些问题的原因,宏观经济政策正是要寻求解决这些问题的方法。

总之,宏观经济学以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中各有关总量的决定及其变化,来说明资源如何才能得到充分利用。

二、课程的性质和目的:1、本课程为专业基础课,该课程将为后续课程提供分析框架及分析工具。

通过本课程的学习培养学生用经济思想及经济学的方法来看待和解释客观经济现象。

2、本课程的教学遵照循序渐进原则,讲述宏观经济基本理论,做到概念准确、层次分明、逻辑严谨,使学生对宏观经济理论有全面系统的了解,注意培养学生进行宏观经济分析的能力。

3、本课程的教学强调理论联系实际。

在教学中,组织和引导学生就各宏观经济理论在实践中的应用进行讨论。

根据我国的国情,积极探索宏观经济学的基本原理在我国市场经济运行中具体应用的条件和规律。

三、教学要求本课程的目的是帮助学生学习经济学的基本知识,并想学生说明如何把这些结论运用到他们生活的世界中。

因此,在教学中应遵照循序渐进原则,讲述宏观经济基本理论,做到概念准确、层次分明、逻辑严谨,使学生对宏观经济理论有全面系统的了解,注意培养学生进行总量分析的能力。

强调理论知识与实用方法的结合,西方经济理论与中国实践的结合,以课堂讲解、案例分析、练习题等多种方式进行。

四、课程重点与难点西方国民收入核算、简单国民收入决定理论、产品市场和货币市场的一般均衡、宏观经济政策分析、总需求-总供给模型、失业与通货膨胀、经济增长和经济周期理论等章节。

五、选用教材及参考书目教材:高鸿业主编:《西方经济学》(宏观经济部分),中国人民大学出版社,2003年版。

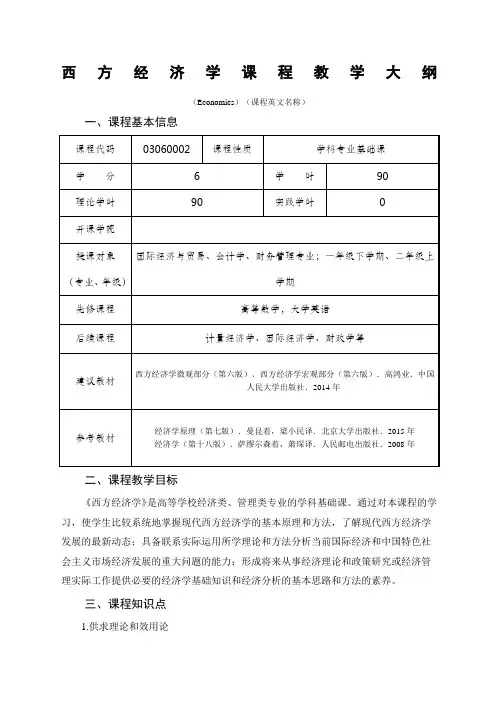

西方经济学课程教学大纲(Economics)(课程英文名称)一、课程基本信息二、课程教学目标《西方经济学》是高等学校经济类、管理类专业的学科基础课。

通过对本课程的学习,使学生比较系统地掌握现代西方经济学的基本原理和方法,了解现代西方经济学发展的最新动态;具备联系实际运用所学理论和方法分析当前国际经济和中国特色社会主义市场经济发展的重大问题的能力;形成将来从事经济理论和政策研究或经济管理实际工作提供必要的经济学基础知识和经济分析的基本思路和方法的素养。

三、课程知识点1.供求理论和效用论3. 完全竞争市场和不完全竞争市场4. 一般均衡和福利经济学5. 市场失灵和微观经济政策6. 宏观经济学的基本指标及衡量7. 收入—支出模型8. IS—LM模型9. AD—AS模型10.失业与通货膨胀11.经济增长四、教学内容、教学方法与教学手段知识点一供求理论和效用论【教学内容】1.供求曲线的共同作用2.需求弹性和供给弹性3.无差异曲线和预算线4.消费者均衡【教学方法和手段】1.课上利用PPT做理论讲解,利用多媒体技术播放和教学内容相关的影像资料,给学生以感性认识。

2.课程结束前给出经济相关案例,课下围绕案例展开小组讨论,下次上课选派小组代表进行发言,最后由老师进行点评。

3.运用启发式教学,将被动学习变为主动学习。

启发式教学的核心在于提问式教学,拓展学生思路,培养学生积极主动思考问题的能力。

?知识点二生产论和成本论【教学内容】1. ?生产函数2. 等成本线3. 规模报酬4. 短期总产量和短期总成本6. 长期成本曲线【教学方法和手段】1.课上利用PPT做理论讲解,利用多媒体技术播放和教学内容相关的影像资料,给学生以感性认识。

2.课程结束前给出经济相关案例,课下围绕案例展开小组讨论,下次上课选派小组代表进行发言,最后由老师进行点评。

3.运用启发式教学,将被动学习变为主动学习。

启发式教学的核心在于提问式教学,拓展学生思路,培养学生积极主动思考问题的能力。

经济学基础Fundamentals of Economics(教学大纲)课程代码:学时数:总学时50(理论48 实验0习题0讲座0讨论0 考试2) 学分数:3 课程类别:学科基础开课学期:1 主讲教师:编写日期:2021年7月1日一、课程性质和目的课程性质:经济学基础是大学本科生和专科生非经济学专业学生的一门学科基础课。

主要目的:通过本课程的学习,使学生获得经济学的基本知识,认识经济学的研究对象,理解经济学的基本理论,掌握经济学的研究方法,了解微观经济学和宏观经济学的基本内容,为更好地从事与经济分析相关的工作奠定良好的理论基础。

二、课程教学内容、学时分配和课程教学基本要求1.经济学导论(理论2学时)第1节经济学的研究对象第2节经济学的基本内容第3节经济决策者第4节经济学的研究方法与工具基本要求:通过本章学习,使学生认识经济学的研究对象,理解经济学的基本内容,了解经济学的研究方法和工具。

2.供给与需求(理论4学时)第1节需求曲线第2节供给曲线第3节供求均衡第4节弹性及其应用基本要求:通过本章学习,使学生了解需求和供给的基本概念,掌握供求模型的框架,了解经济学中弹性的含义及相关应用。

3.消费者选择(理论4学时)第1节无差异曲线第2节消费者的预算线第3节消费者均衡第4节需求曲线的推导第5节消费者剩余基本要求:通过本章学习,使学生掌握经济学对消费者选择的分析框架,了解和掌握需求曲线的推导,理解消费者剩余的概念。

4.生产和成本(理论4学时)第1节生产的描述第2节短期生产第3节短期成本第4节长期生产第5节长期成本基本要求:通过本章学习,使学生理解生产和成本的基本概念,掌握短期生产和短期成本的相关概念和相关图形,理解长期生产和长期成本的相关概念和相关图形,了解规模经济的概念。

5.产品市场分析(理论4学时)第1节市场的类型第2节完全竞争市场第3节垄断市场第4节垄断竞争市场第5节寡头市场基本要求:通过本章学习,使学生了解四种市场类型,掌握完全竞争市场和垄断市场的基本分析框架,了解垄断竞争市场和寡头市场的现实性。

《经济学原理》课程教学大纲【课程编号】【课程名称】【课程性质】【学时】【实验上机学时】【考核方式】【开课单位】【授课对象】一、本课程教学目的和任务(一)教学目的《经济学原理》是一门结合实际认识理论的学科,属经济相关专业的必修专业课。

课程本着理论适度够用,注重分析方法的培养,着重培养学生分析问题、应用理论的能力,以提高学生解决社会经济问题的职业能力.(二)教学任务通过对微观经济学和宏观经济学理论知识的讲授,使学生较准确理解经济学的基本理论,掌握经济学的分析方法并能加以应用;帮助学生培养良好的经济学思维,培养和提高正确处理经济问题的能力,并能灵活应用各种经济学分析方法综合分析现象中存在的实际问题;并为进一步深入学习相关专业课程打好基础.二、本课程的性质、特点及基本要求(一)性质本课程是商务英语本科专业的一门重要的主干必修课程.(二)特点本课程理论与实践并重,教学方法以课堂讲授和讨论探究为主。

(三)基本要求:1。

正确理解和认识经济学在现代经济管理中的意义和地位;2. 准确认识各种经济概念及应用特点;3. 熟练应用各种经济学分析方法,并能分析实际生活中的一些经济问题;4. 熟练应用公式计算各经济量,并通过作图分析问题。

三、本课程的主要内容及说明第一章引论(一)目的与要求1.了解西方经济学的研究对象和基本内容;2.掌握微观经济学与宏观经济学的含义;3.掌握微观经济学中的实证分析与规范分析;4.了解西方经济学的研究方法,掌握静态分析、比较静态分析和动态分析方法。

(二)教学内容1。

1 什么是西方经济学1.2 现代西方经济学的由来和演变1。

3 正确对待西方经济学1。

4 有关学习西方经济学的几点建议第二章需求、供给和均衡价格(一)目的与要求1。

掌握需求的含义与需求定理;2.掌握需求变动与需求量变动的区别;3。

掌握供给的含义与供给定理;4.掌握供给变动与供给量变动的区别;5。

会分析市场均衡价格和产量的决定和变动;6.会计算需求弹性和供给弹性;7.了解支持价格与限制价格.(二)教学内容2.1 微观经济学的特点2.2 需求曲线2。

《宏观经济学》课程教学大纲

经济管理学院

一、课程基本信息

课程代码:课程名称:宏观经济学课程英文名称macroeconomics

课程所属单位:经济管理学院课程面向专业:经管类本、专科生课程类型:专业必修课先修课程:微观经济学经济数学

学分:3 总学时:54 (其中理论学时:54 实验学时:0 )

二、课程性质与目的

宏观经济学是一门研究经济总体行为的经济学科。

它研究一国(或一个经济体)的产出、消费、储蓄、投资、贸易余额、物价水平、汇率、货币供给等经济变量之间的关系,探讨经济增长、波动、通货膨胀的原因以及政府的宏观经济政策。

它是所有经管类本、专科生的专业基础课。

本课程将从开放经济的视角介绍当代宏观经济学的最新理论,强调掌握当代宏观经济学分析工具,以及对中国宏观经济政策和现状的应用。

本课程将为本科生进一步学习其它专业课打下扎实的理论基础。

三、课程教学内容与要求

第十二章宏观经济的基本指标及其衡量

1、教学内容:

(1)宏观经济学的特点、研究方法

(2)GDP概念、核算、基本恒等式

(3)名义GDP、实际GDP、GDP折算指数

(4)CPI、PPI、PMI、痛苦指数

2、教学要求:

掌握宏观经济学的研究对象及其演化过程、基本的研究方法;掌握国民生产总值或国内生产总值概念及其区别;了解核算国民收入的两种方法;掌握几个重要的国民收入概念;掌握名义GDP、实际GDP、GDP折算指数;了解CPI、PPI、PMI、痛苦指数等概念。

3、教学重点:

GDP的内涵;支出法核算GDP;GDP、NDP、NI、PI、DPI等概念的关系;名义GDP与实际GDP。

4、教学难点:

GDP、NDP、NI、PI、DPI等概念的关系、GDP的内容及其局限性。

第十三章国民收入的决定--收入-支出模型

1、教学内容:

(1)均衡产出及消费理论

(2)乘数理论

2、教学要求:

掌握投资与储蓄的概念及其函数;了解各种消费理论的基本内容,了解乘数理论及其各种含义。

3、教学重点:

投资与储蓄的概念及其函数,国民收入的决定理论及乘数论

4、教学难点:

国民收入的决定理论及乘数论。

第十四章国民收入的决定:IS-LM模型

1、教学内容:

(1)产品市场均衡

(2)货币市场均衡

2、教学要求:

掌握IS曲线,LM曲线的含义及其推导过程;掌握IS—LM模型的推导过程及其意义,掌握凯恩斯的基本理论框架。

3、教学重点:

IS—LM模型的推导过程及其意义。

4、教学难点:

IS—LM模型的推导过程及其意义

第十五章国民收入的决定:总需求—总供给模型

1、教学内容:

(1)总需求曲线

(2)总供给曲线

(3)总需求-总供给模型对现实的解释

2、教学要求:

掌握AD、AS曲线的导出过程及其推导方法,掌握AD-AS模型的内容及意义。

3、教学重点:

AD-AS模型的内容及意义。

4、教学难点:

AD-AS模型的内容及其对现实的解释。

第十六章失业与通货膨胀

1、教学内容:

(1)失业及其特点

(2)通货膨胀类型及其分析

(3)理论解释及其政策

2、教学要求:

掌握失业的定义及其特点,掌握通货膨胀的定义及价格指数、通货膨胀的基本类型、分类及其特点。

了解各种理论的解释及解决通货膨胀的各种政策。

3、教学重点:

失业及其特点;通货膨胀的基本类型及其原因分析

4、教学难点:

通货膨胀的基本类型及其原因分析

第十七章宏观经济政策

1、教学内容:

(1)财政政策及其分析

(2)货币政策及其分析

2、教学要求:

掌握宏观经济政策的基本工具及其特点,学会运用前面学过的内容对一个国家的宏观经济政策效果进行分析。

3、教学重点:

财政政策效果分析和货币政策效果分析。

4、教学难点:

财政政策效果分析和货币政策效果分析。

第十八章宏观经济政策实践

1、教学内容:

(1)经济政策及其目标分析

(2)货币、资本市场、

(3)衍生产品市场

2、教学要求:

掌握经济政策的内容及其分析、货币政策内容及其分析;了解货币、资本市场的基本内容,学会用IS-LM模型对一个国家的具体情况进行分析。

3、教学重点:

经济政策及其分析、货币政策及其分析

4、教学难点:

经济政策及其分析、货币政策及其分析

第十九章经济增长

1、教学内容:

(1)古典经济增长理论

(2)其它增长理论

(3)乘数-加速数模型

2、教学要求:

掌握经济增长的基本概念、各种典型的增长理论,了解经济周期理论。

3、教学重点:

哈罗德-多马模型、乘数-加速数模型

4、教学难点:

乘数-加速数模型

四、教学环节与教学要求:

课堂以理论讲述为主,使学生掌握宏观经济学的基本理论和原理及研究方法;作业布置不少于4次。

五、课程考核办法:

宏观经济学课程的考核办法原则上以教务处最新下达的考核办法为准,即课程的成绩:闭卷考试成绩占70%,平时成绩占30%,平时成绩根据学生的考勤、平时作业、课堂发言、讨论、期中质量检查等的情况确定;期末考试试卷100分。

六、教材与主要参考书:

1.教材:高鸿业著《西方经济学(宏观部分)》(第六版)中国人民大学出版社2015.5.

2.参考书:

(1)曼昆著《经济学原理》(第六版)北京大学出版社 2012.7

(2)克鲁格曼著《宏观经济学》(第二版)中国人民大学出版社 2013.6。